新型城镇化与乡村振兴协同发展

2022-05-18郭翔宇李佳丽杜旭

郭翔宇 李佳丽 杜旭

内容提要:协同推进新型城镇化与乡村振兴战略对促进城乡融合发展具有重要意义。本文在分析两大战略相互关系的基础上构建评价指标体系,利用耦合协调度模型测度黑龙江省新型城镇化与乡村振兴协同发展水平,并运用主成分回归模型分析两系统协同发展的影响因素。研究结果表明:2010-2019年黑龙江省新型城镇化水平与乡村振兴水平不断提升,乡村振兴水平低于新型城镇化水平;二者耦合协调度呈上升趋势,协调等级由初级协调发展为中级协调;人口流动、资金支持、公共服务均等化、财政保障能力、产业协调、信息化与两系统协同发展呈正相关关系,收入差距缩小程度和居民基本权益平等化与两系统协同发展呈负相关关系。

关键词:新型城镇化;乡村振兴;耦合协调度;主成分回归

中图分类号:F299.21;F320 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2022)02-0049-07

收稿日期:2021-12-03

作者简介:郭翔宇(1965-),男,黑龙江通河人,东北农业大学经济管理学院教授,博士生导师,研究方向:农业经济理论与政策、农村合作经济;李佳丽(1995-),女,重庆人,东北农业大学经济管理学院硕士研究生,研究方向:农业经济管理;杜旭(1991-),女,本文通讯作者,哈尔滨人,哈尔滨师范大学经济学院讲师,管理学博士,研究方向:农业经济管理。

基金项目:国家社会科学基金重点项目“乡村振兴水平评价与战略驱动机制研究”,项目编号:18AJY016;黑龙江省哲学社会科学研究规划项目“黑龙江省新型城镇化发展水平和质量评价研究”,项目编号:20JYH015。

一、引言

为解决我国发展“不平衡、不充分”问题,有效推动城乡融合发展,国家先后提出新型城镇化战略与乡村振兴战略。两大战略的协同发展是破解我国城乡发展不平衡难题的关键。第七次全国人口普查数据显示,我国常住人口城镇化率已达到63.89%,但城镇化高速发展的背后是农村资源要素单向流入城镇,乡村空心化现象严重,发展内生动力不足,城乡不平衡加剧。新型城镇化与乡村振兴战略如同“车之双轮”,二者协同发展对重塑城乡关系、促进城乡融合发展意义重大。

新型城镇化战略与乡村振兴战略既各自独立,又相互影响,二者的关系不是彼此对立、相互排斥的,而是相辅相成、互促共进的。一方面,乡村振兴是新型城镇化的重要基础:产业振兴有利于促进农村富余劳动力转移就业,推动异地或就地就近城镇化;生态振兴有利于休闲农业与乡村旅游业发展,增强小城镇可持续发展能力;文化振兴有利于乡村文明与城市文明互融共生,促进城乡文化融合;组织振兴有利于保障乡村社会和谐稳定,推进城乡治理一体化;人才振兴有利于提升农民素质,为城镇化提供高质量劳动力供给。另一方面,新型城镇化是乡村振兴的坚实依托:城镇化可以为农业发展提供资金、人才和技术支持,是实现农业农村现代化的动力支撑;城镇化可以吸纳更多农村富余劳动力转移就业,促进农业生产效率和农民自身素质和技术水平的提高,有利于保障农业稳定发展;绿色集约的新型城镇化发展理念可以为乡村可持续发展提供借鉴,以人为核心的新型城镇化发展道路可以加快农民工市民化进程,进一步提升农民主体地位且增强其幸福感。

关于新型城镇化与乡村振兴的研究,主要包括二者逻辑关系、协同发展困境以及实现路径。在二者逻辑关系研究方面,早期研究认为传统农业部门的剩余劳动力向工业部门转移,使得工业部门进行资本积累和扩大再生产[1];城市是资源配置的中心,并带动农村发展[2];只有大力发展农村经济,改善农民生活,才能实现城乡一体化目标[3]。当前,国外学者提出最多的是从“城乡联系”这一角度探寻城乡均衡发展的规律及其影响因素[4],与之前城乡分割研究形成鲜明对比。国内部分学者认为两大战略本质上相融相通,新型城镇化是乡村振兴的助推器,乡村振兴为解决新型城镇化面临的一系列问题提供重要途径[5];也有部分学者认为两大战略存在着时空上的内在张力,二者在发展目标、优先次序和资源要素方面存在冲突,加剧城乡分离,阻碍城乡之间各种要素的自由流动以及公共资源的合理配置[6]。在二者协同发展困境研究方面,刘爱梅等(2019)[7]认为两大战略在协同推进过程中受到城乡二元体制的约束、农民主体地位发展不充分和农村要素市场发育滞后等阻碍。在二者协同发展实现路径方面,要发挥市场的决定性作用,深化一系列制度改革[8],以小城镇作为新型工农关系的着力点[9]。

国内外学者的相关研究对现阶段促进我国新型城镇化与乡村振兴协同发展具有指导作用,但当前对于两大战略协同发展的研究多聚焦于定性分析,对二者的定量分析还需进一步强化。本文在分析新型城鎮化与乡村振兴两大战略内涵和相互关系的基础上,构建其评价指标体系,并以黑龙江省为例,运用耦合协调度模型测度两大战略协同发展水平,通过主成分回归分析影响二者协同发展的主要因素。该研究丰富和发展了新型城镇化与乡村振兴协同发展的相关研究内容,也为黑龙江省新型城镇化与乡村振兴协同发展相关政策的制定提供理论参考。

二、研究方法

要测度新型城镇化与乡村振兴协同发展水平,首先需要构建新型城镇化水平评价指标体系与乡村振兴水平评价指标体系,并分别测算二者水平值。近年来,本团队已对乡村振兴进行了一系列研究,构建了乡村振兴水平评价指标体系[10]。在此基础上,本文运用该指标体系对黑龙江省乡村振兴水平进行测算,并依据新型城镇化内涵,进一步构建新型城镇化水平评价指标体系,然后利用耦合协调度模型对黑龙江省两系统协同发展水平进行测算。

(一)指标体系的构建与数据处理

1.新型城镇化水平评价指标体系构建

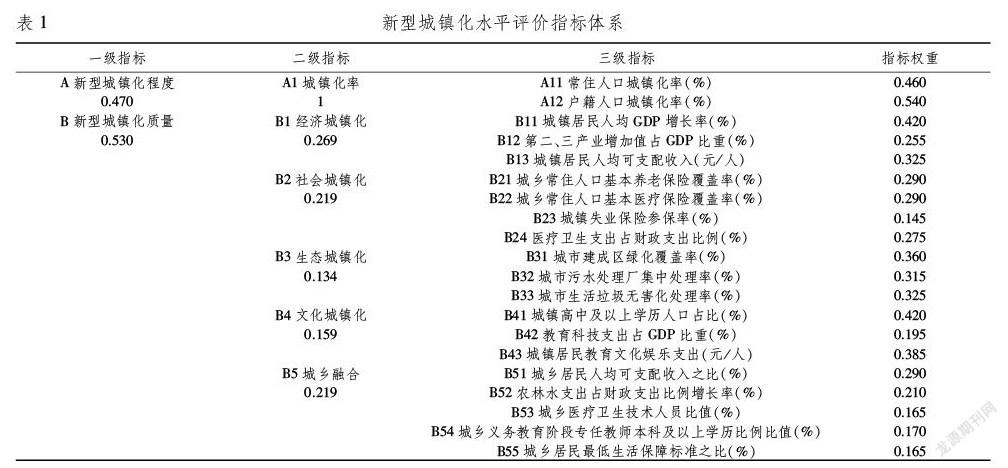

新型城镇化是以可持续发展为引领,秉承生态化、集约化理念,坚持以人为本、城乡一体化的城镇化。新型城镇化水平是一个涵盖经济、社会、环境的综合概念,既包含城镇人口数量变化,又体现城镇发展质量的变化,是“量”和“质”的结合。现有研究多以经济、社会、环境三方面为基础,扩充构建新型城镇化水平评价指标体系。本文在借鉴相关成果的基础上,以新型城镇化程度和新型城镇化质量为一级指标建立新型城镇化水平评价指标体系。新型城镇化程度体现城镇化进程,表明农村人口向城镇转移的过程,体现城乡人口数量变化,是新型城镇化发展水平的外在表现;新型城镇化质量是反映新型城镇化优劣度的范畴,体现新型城镇化的内涵,涵盖新型城镇化各构成要素的发展状况、协调水准和作用功效等综合因素。在二级指标中,用城镇化率表示新型城镇化程度,以经济城镇化、社会城镇化、生态城镇化、文化城镇化、城乡融合五个方面来衡量新型城镇化质量,如表1所示。

2.数据处理和权重确定

本文数据主要来源于《黑龙江统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国民政统计年鉴》等统计年鉴和黑龙江省12个地级市历年国民经济和社会发展统计公报,少量缺失数据通过插值法进行补充。本文采用目标值法对三级指标数据进行标准化处理。由于A11常住人口城镇化率(%)和A12户籍人口城镇化率(%)分别从常住和户籍两方面表示城镇化程度,直观体现了人口转移进程,指标具有特殊属性,故以上两个指标用其原值,不需要标准化。对于剩下的指标,通过选定目标值,以指标实际值与目标值的比值作为标准化值。目标值的确立采取以下方式:(1)对于理想状况为100%或表示增长程度的指标,无需进行标准化,即以原值为目标值。如B11城镇居民人均GDP增长率(%)、B21城乡常住人口基本养老保险覆盖率(%)、B22城乡常住人口基本医疗保险覆盖率(%)、B23城镇失业保险参保率(%)、B32城市污水处理厂集中处理率(%)、B33城市生活垃圾无害化处理率(%)、B51城乡居民人均可支配收入之比(%)等指标。(2)对于难以确定理想状况的指标,选取全国当年平均水平为目标值,如B12第二、三产业增加值占GDP比重(%)、B13城镇居民人均可支配收入(元/人)、B43城镇居民教育文化娱乐支出(元/人)。(3)对于数值高于全国当年平均水平的指标,选取发达国家的现状值为目标值,如B24医疗卫生支出占财政支出比例(%)、B42教育科技支出占GDP比重(%)。数据标准化公式如下:

xij=Xij/Mj,Xij为正向指标

Mj/Xij,Xij为负向指标(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)(1)

其中Xij为第j个指标第i个样本的实际值,Mj为第j个指标的目标值,xij为第j个指标第i个样本标准化后的值。

本文采用专家打分法,邀请各级科研院所、涉农高校、党校等单位共20位相关领域的学者组成专家小组,对各指标权重wj进行打分,各级指标权重确定后,可计算得到新型城镇化水平Ux和乡村振兴水平Uy,公式如下:

Ux,y=∑ni=1xijwj(2)

(二)耦合模型与耦合协调度模型构建

本文利用耦合模型和耦合协调度模型对新型城镇化与乡村振兴协同发展水平进行测度。耦合是指两个或两个以上的系统或运动形式通过各种相互作用而彼此影响的现象,耦合模型主要用来对多个子系统内部协调问题进行研究。新型城镇化和乡村振兴是彼此独立但相互作用的两个系统,通过构建耦合模型与耦合协调度模型,分别反映两系统的相关性与协同程度。参考已有成果[11],两系统耦合模型公式为:

C=2[Ux*Uy/(Ux+Uy)2]12(3)

其中,C表示耦合度,C∈[0,1],C值越大表明二者的耦合度越高。但是,耦合度仅能说明两系统相互作用程度的强弱,不能反映二者的协同发展程度,因此,还需要建立耦合协调度模型,测度二者协同发展水平,其公式为:

T=αUx+βUy(4)

D=C*T(5)

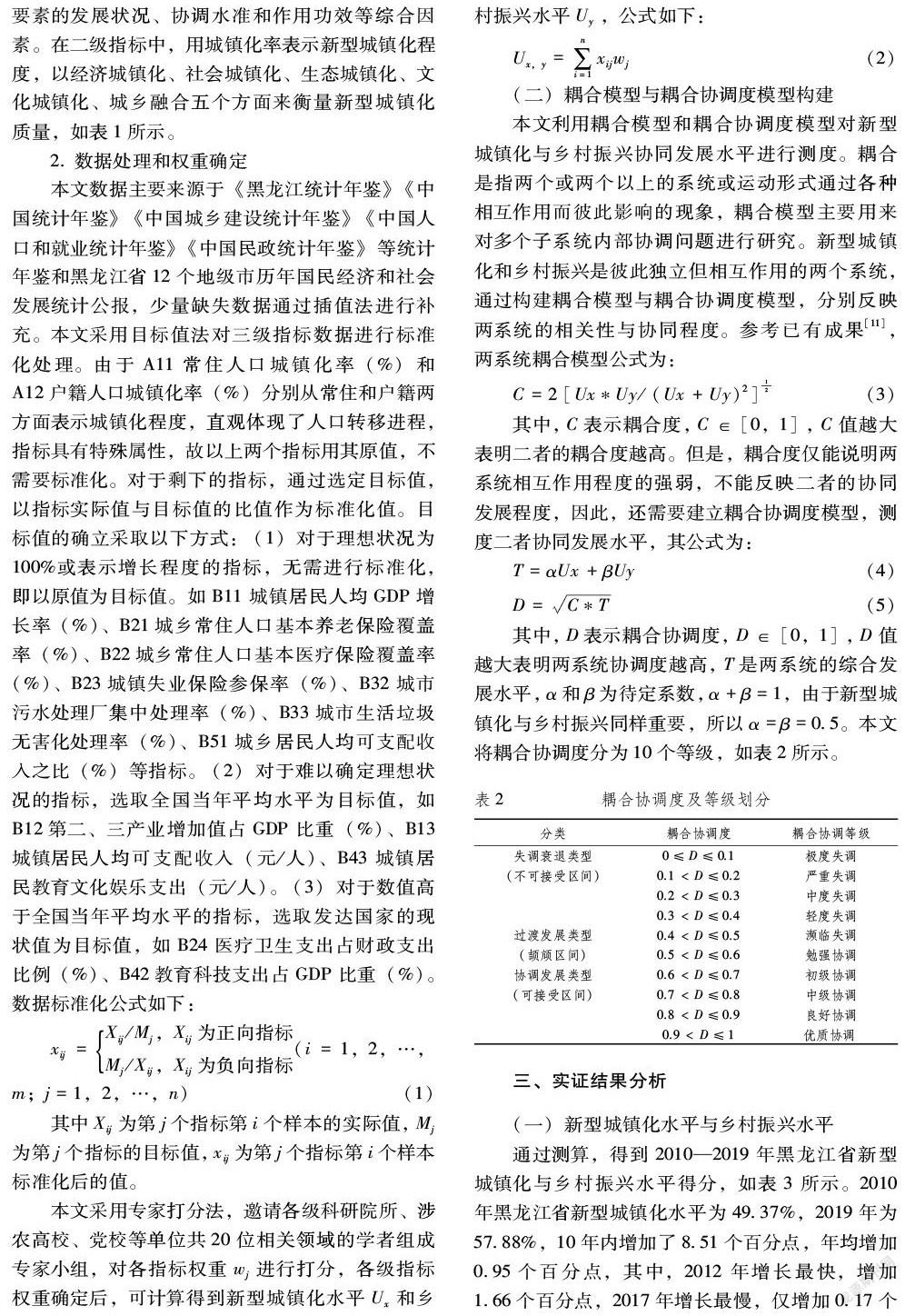

其中,D表示耦合协调度,D∈[0,1],D值越大表明两系统协调度越高,T是两系统的综合发展水平,α和β为待定系数,α+β=1,由于新型城镇化与乡村振兴同样重要,所以α=β=0.5。本文将耦合协调度分为10个等级,如表2所示。

三、实证结果分析

(一)新型城镇化水平与乡村振兴水平

通过测算,得到2010—2019年黑龙江省新型城镇化与乡村振兴水平得分,如表3所示。2010年黑龙江省新型城镇化水平为49.37%,2019年为57.88%,10年内增加了8.51个百分点,年均增加0.95个百分点,其中,2012年增长最快,增加1.66个百分点,2017年增长最慢,仅增加0.17个百分点。2010年黑龙江省乡村振兴水平为34.89%,2019年为46.64%,10年内增加了11.75个百分点,年均增加1.31个百分点,其中,2013年增长最快,增加2.09个百分点,2017年出现负增长,同比下降0.59个百分点。2010年乡村振兴水平与新型城镇化水平相差14.48个百分点,2019年二者差距为11.24个百分点。总体上看,黑龙江省新型城镇化水平高于乡村振兴水平,乡村振兴水平的增长速度快于新型城镇化水平增长速度。

(二)新型城镇化与乡村振兴耦合协调水平

根据测算得到,2010—2019年黑龙江省新型城镇化与乡村振兴的耦合度均大于0.9,表明两系统在近10年一直高度相关,耦合度呈先下降后上升趋势,但变化幅度较小。2010—2019年两系统耦合协调度呈上升趋势,除2017年耦合协调度同比下降外,其余每年均同比上升,这与乡村振兴水平的变化趋势同步(如图1所示)。由表4可以看出,10年间两系统协调等级由初级协调发展为中级协调,2010—2015年二者是初级协调关系,2016—2019年发展为中级协调,但距离良好协调和优质协调还有一定差距。

四、影响因素分析

新型城镇化与乡村振兴协同发展是各方面因素共同作用的结果,因此,需从多方面分析影响两系统协同发展的因素,并结合定量研究明确不同因素对两系统协同发展的影响程度,从而为两系统协同发展提出针对性对策建议。

(一)影响因素分析与变量筛选

根据新型城镇化与乡村振兴的内涵、特征及其关系,借鉴已有相关研究成果[12],并结合实际,本文從人口流动、资金支持、收入差距缩小程度、居民基本权益平等化、公共服务均等化、产业协调、财政保障能力、信息化8个方面筛选影响因素,分析这些因素对新型城镇化与乡村振兴协同发展的影响。

“人”是城乡发展最重要的要素,人口流动对新型城镇化与乡村振兴协同发展具有重要影响。当前,农村人口单向流入城镇是城乡人口流动的主要趋势。一方面,农村转移人口为城镇产业发展提供劳动力资源;另一方面,农村青壮年劳动力流失,乡村振兴缺乏人才支撑,影响新型城镇化与乡村振兴协同发展。本文用常住人口城镇化率(%)来表示X1人口流动。

新型城镇化与乡村振兴都需要大量的资金投入。相对而言,城镇良好的投资环境有利于吸引各方资金的投入,而农村劳动力流失和资金的缺乏使得农村产业空心化严重,阻碍乡村振兴发展,影响城乡融合进程。因此,和城镇相比,农村更需要资金支持,尤其需要财政资金的优先保障。本文用农林水支出占财政支出比重(%)表示X2资金支持。

城乡居民收入是新型城镇化与乡村振兴水平的直观体现,也是影响二者协同发展的重要因素。居民收入决定消费水平,更影响生活质量,城乡居民收入差距越小,表明城乡融合程度越高,新型城镇化与乡村振兴的协同效应越大。本文用城乡居民人均可支配收入之比(%)来表示X3收入差距缩小程度。

协同推进新型城镇化和乡村振兴,必须充分保障农民的基本权益。农村劳动力转移至城镇后并未实现全体落户,农民工流动性强,工作稳定性弱,他们在住房、就业培训、子女入学等问题上和城镇居民存在差距,享受到的基本权益和公共服务水平有限,难以真正融入城镇,呈现“半市民化”状态。本文用户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的比值(%)表示X4居民基本权益平等化。

公共服务均等化是新型城镇化与乡村振兴协同发展的保障。不论是新型城镇化还是乡村振兴,两大战略的落脚点都在于“人”,都必须关注民生和保障民生。由于城乡二元结构长期存在,农村不仅在经济上落后于城镇,在医疗、教育、社会保障等公共服务方面也与城镇有一定差距。本文采用城乡医疗卫生技术人员比值(%)、城乡义务教育阶段专任教师本科及以上学历比例比值(%)和城乡居民最低生活保障标准之比(%)三个指标平均加权汇总的结果表示X5公共服务均等化。

产业协调是新型城镇化与乡村振兴协同发展的经济基础。农村以发展第一产业为主,第二、三产业较少且发展缓慢,产业间劳动生产率存在较大差异,从而影响城乡产业的协调程度。本文用二元对比系数(%)即第一产业比较劳动生产率与第二、三产业比较劳动生产率的比值来表示X6产业协调,二元对比系数越大,城乡产业协调度越高。

政府是推进新型城镇化与乡村振兴的主导力量,其财政投入水平是影响二者协同发展的重要因素。当市场经济出现失灵时,政府的宏观调控至关重要。在推进城乡产业协调以及公共服务均等化过程中,政府的财政支持不可或缺,这就需要政府有足够的财政能力保障。本文用财政支出占GDP比重(%)表示X7财政保障能力。

信息化对新型城镇化与乡村振兴协同发展起着催化作用。不论是城乡产业还是居民生活,信息化都发挥着重要影响,对于产业来说,利用互联网可以发展电子商务,拓宽销售渠道;对于居民生活来说,互联网不仅为居民生活提供便利,还加强了城乡联系,促进城乡消息互通、资源共享。本文用互联网普及率(%)表示X8信息化。

(二)模型建立与结果分析

1.主成分回归模型的建立

本文将上述8个因素作为解释变量,以黑龍江省新型城镇化与乡村振兴耦合协调度作为被解释变量,经过标准化处理后进行回归分析。为解决自变量多重共线性问题,本文采用主成分分析法构建回归模型。首先,运用SPSS软件进行KMO和Bartletts检验,结果表明KMO值为0.803,大于0.6,且Sig值为0.000,表明选取的变量适合做主成分分析;其次,以各解释变量的特征值大于1为标准,提取了2个主成分,累计方差贡献率为94.133%,表明提取的2个主成分对原始变量的信息解释达到94.133%,如表5所示。

用各初始因子载荷矩阵值(表6)除以主成分特征值的平方根,可计算得到两个主成分表达式,其中ZX1—ZX8为标准化后的变量。

F1=0.401ZX1+0.343ZX2-0.007ZX3-0.357ZX4+0.397ZX5+0.381ZX6+0.379ZX7+0.384ZX8(6)

F2=0.073ZX1-0.400ZX2+0.820ZX3-0.287ZX4-0.110ZX5+0.159ZX6-0.153ZX7+0.138ZX8(7)

分别以第一主成分和第二主成分为解释变量,以标准化后的黑龙江省新型城镇化与乡村振兴耦合协调度ZD为被解释变量进行回归分析,结果显示模型的拟合优度R=0.983,R2=0.967,调整后的R2=0.957,且显著性为0.000,表明模型拟合度较好,具有统计学意义。两系统耦合协调度与主成分的表达式为:

ZD=0.396F1-0.011F2(8)

将表达式(6)和(7)代入(8)中,可以得到:

ZD=0.158ZX1+0.140ZX2-0.012ZX3-0.138ZX4+0.159ZX5+0.149ZX6+0.152ZX7+0.150ZX8(9)

将标准化后的变量还原为原始变量,可以得到耦合协调度与8个影响因素的回归模型:

D=0.695+0.245X1+0.165X2-0.021X3-0.351X4+0.121X5+0.033X6+0.091X7+0.026X8(10)

2.结果分析

根据回归结果(表7)可以看出,X1人口流动(0.245)、X2资金支持(0.165)、X5公共服务均等化(0.121)、X7财政保障能力(0.091)、X6产业协调(0.033)、X8信息化(0.026)这6个因素与两系统耦合协调度呈正相关关系,表明城镇化率的提升、政府对农林水支出的增长、城乡公共服务均等化程度的提高、政府财政能力提升、产业协调、信息化水平提升均对黑龙江省新型城镇化与乡村振兴协同发展起促进作用。X3收入差距缩小程度(-0.021)和X4居民基本权益平等化(-0.351)与两系统耦合协调度呈负相关关系,导致此现象的原因是2010—2019年黑龙江省城乡居民收入差距并未持续缩小,而是呈先缩小后扩大再缩小的波动趋势,与两系统耦合协调度的变化趋势不一致,负向影响二者协同发展,但从系数上看,其影响程度较小。2010年黑龙江省户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的比值为85.95%,2019年该比值下降为82.20%,10年间户籍人口与常住人口数量差距扩大,进城落户的农民工减少,流动的农民工难以享受到与户籍居民同等的基本权益和公共服务,居民基本权益平等化程度降低,影响城乡融合进程,阻碍新型城镇化与乡村振兴协同发展。因此,X4居民基本权益平等化与两系统耦合协调度呈负相关关系。

五、结论与建议

(一)結论

本文通过构建新型城镇化水平评价指标体系,利用耦合协调度模型测度了2010—2019年黑龙江省新型城镇化与乡村振兴协同发展水平,分析两系统发展变化关系,并运用主成分回归模型分析两系统协同发展的影响因素,得到如下结论:

(1)2010—2019年黑龙江省新型城镇化水平与乡村振兴水平均呈上升趋势,新型城镇化水平由49.37%增长到57.88%,乡村振兴水平由34.89%增长到46.64%。新型城镇化水平高于乡村振兴水平,但乡村振兴水平发展速度快于新型城镇化水平,二者差距呈先扩大后缩小的趋势。

(2)2010—2019年黑龙江省新型城镇化与乡村振兴的耦合度均在0.9以上,两系统高度耦合。在耦合协调度上,2010—2015年两系统为初级协调,2016—2019年两系统达到中级协调。

(3)在新型城镇化与乡村振兴协同发展的主要影响因素中,人口流动、资金支持、公共服务均等化、财政保障能力、产业协调、信息化与两系统协同发展水平正向相关,收入差距缩小程度和居民基本权益平等化与两系统协同发展水平负向相关。

(二)建议

(1)始终坚持农业农村优先发展。由研究结果可知,黑龙江省乡村振兴水平落后于新型城镇化水平,要实现二者协同发展,必须坚持农业农村优先发展总方针,按照“二十字”总要求,加快推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展,要着力构建干部配备优先考虑、要素配置优先满足、资金投入优先保障、公共服务优先安排的长效机制,持续加大乡村振兴支持力度;要坚持农民主体地位,加强新型职业农民培育,充分保障农民权益,提升农民福祉,让农民成为乡村振兴的建设者和受益者[13];要推动城市科技、资金、人才要素向乡村流动,积极拓宽城市要素下乡通道,加快补齐乡村振兴资源要素短板。

(2)全力推动县域经济高质量发展。县域城乡融合是新型城镇化的重要发展方向,是辐射和带动乡村振兴的重要着力点,推动县域经济高质量发展,对促进黑龙江省新型城镇化与乡村振兴由中级协调向优质协调发展具有重要意义。要坚持以产业为核心,加大立县主导产业的培育力度,分层分类加强市场主体培育,推动县域一二三产业融合发展;要加强县域基础设施建设,保证县域基础设施建设与产业发展需求相匹配;要进一步加大县域经济高质量发展政策供给力度,积极营造县域经济高质量发展政策环境;要持续开展县域经济考评力度,创新激励措施,激发县域经济高质量发展的内生动力。

(3)发挥正向因素的推动作用与补齐短板相结合。坚持扬长补短思想,在分析影响新型城镇化与乡村振兴协同发展的各因素优劣程度的基础上,重点提升正向因素的发展水平,充分发挥其对两系统协同发展的推动作用。要继续提升政府财政能力,加大对农林水事务的资金投入力度,发挥财政资金的优先保障作用;提高城乡产业协调发展水平,为两系统协同发展奠定经济基础;提升信息化水平,以信息化助推两系统协同发展。对于负向影响二者协同发展的因素,要弥补其短板,促进城乡居民收入均衡化和居民基本权益平等化。

参考文献:

[1] Lewis W A. Economic Development with Unlimited Supply of Labor[J].Manchester School,1954,22(2):139-191.

[2] Friedmann J. Regional Development Policy: A Case of Venezuela[M]. Cambridge: MIT Press,1966.

[3] Todaro M P.A Model for Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed countries[J].American Economic Review,1969,59(1): 138-148.

[4] Julio A B, Fernando C, Benjamin J, et al. Cities, Territories, and Inclusive Growth: Unraveling Urban-rural Linkages in Chile, Colombia, and Mexico[J].World Development,2015,73(9):56-71.

[5] 吕萍,余思琪.我国新型城镇化与乡村振兴协调发展趋势研究[J].经济纵横,2021(11):76-82.

[6] 丁静.新时代乡村振兴与新型城镇化的战略融合及协调推进[J].社会主义研究,2019(5):74-81.

[7] 刘爱梅,陈宝生.协调推进新型城镇化与乡村振兴战略的体制对策——基于城乡共享体制建设的视角[J].学习与探索,2019(11):66-72.

[8] 蔡继明.乡村振兴战略应与新型城镇化同步推进[J].人民论坛·学术前沿,2018(10):76-79.

[9] 张琛,孔祥智.乡村振兴与新型城镇化的深度融合思考[J].理论探索,2021(1):92-100,120.

[10]郭翔宇,胡月.乡村振兴水平评价指标体系构建[J].农业经济与管理,2020(5):5-15.

[11]刘耀彬,李仁东,宋学锋.中国城市化与生态环境耦合度分析[J].自然资源学报,2005(1):105-112.

[12]吴旭晓.乡村振兴与新型城镇化耦合协调发展及其驱动机制研究——以中部地区为例[J].前沿,2019(6):32-40.

[13]石丹淅,王轶.乡村振兴视域下农民工返乡创业质量影响因素及其政策促进[J].求是学刊,2021(1):90-101.

Abstract:The coordinated promotion of new urbanization and rural revitalization strategy is of great significance to promote the integrated development of urban and rural areas. Based on the analysis of the relationship between the two strategies, this paper constructs an evaluation index system, uses the coupling coordination degree model to measure the level of coordinated development of new urbanization and rural revitalization in Heilongjiang Province, and uses the principal component regression model to analyze the influencing factors of coordinated development of the two systems. The results show that the level of new urbanization and rural revitalization in Heilongjiang province has been improved from 2010 to 2019, and the level of rural revitalization is lower than the level of new urbanization. The coupling coordination degree of the two systems is on the rise, and the coordination level develops from primary coordination to intermediate coordination. Population flow, financial support, equalization of public services, financial security capacity, industrial coordination and informatization are positively correlated with the coordinated development of the two systems, while the narrowing degree of income gap and the equality of residents′ basic rights and interests are negatively correlated with the coordinated development of the two systems.

Key words:new urbanization;rural revitalization;coupling coordination degree;principal component regression

(責任编辑:周正)