乡村振兴背景下重渡村民俗文化旅游研究

2022-05-16梁瑜陈聪宁马奥迪林浩潘国森雷婉莹

梁瑜 陈聪宁 马奥迪 林浩 潘国森 雷婉莹

摘 要:乡村振兴背景下,乡村经济发展迅速。快节奏与高强度的城市生活使人们越来越青睐乡土气息的归属感,这给乡村旅游的发展带来重大机遇。近年来,国家大力倡导文旅融合发展,而位于河南省洛阳市栾川县潭头镇的重渡村拥有悠久的历史和丰富的民俗文化资源,为重渡村发展民俗文化旅游提供了可能性。通过实地调研分析重渡村民俗文化旅游发展面临的问题,并提出相应的解决对策,以期促进重渡村民俗文化旅游长期稳定发展。

关键词:民俗文化;乡村振兴;文旅融合;重渡村

中图分类号:F592.7;F327 文献标识码:A

基金项目:河南科技大学2021年度大学生研究训练计划(SRTP)项目“乡村振兴背景下河洛民俗文化与旅游融合发展研究”(202110464043)。

随着经济的迅速发展,人们在物质需求被满足后开始追求精神方面的享受,因此人在选择旅游地时更倾向于选择文化内涵深刻、可参与的项目更多的旅游目的地。民俗文化旅游很好地顺应了人们追求精神上的享受、体验民俗风情的旅游需求,有望成为新时期休闲旅游与文化旅游融合的重要支柱,促进民俗文化的传承和乡村经济的振兴。河洛民俗文化是中华传统文化中一颗璀璨绮丽的明珠,地域核心洛阳更是一座历史悠久、内涵丰富的文化古城。渗透在河洛人民生活中的农耕民俗和扎根于乡村民生的非物质文化遗产,在人们渴望体验乡村风情和淳朴民俗的当下,无疑具备巨大的旅游发展潜力。

(一)民俗文化旅游研究

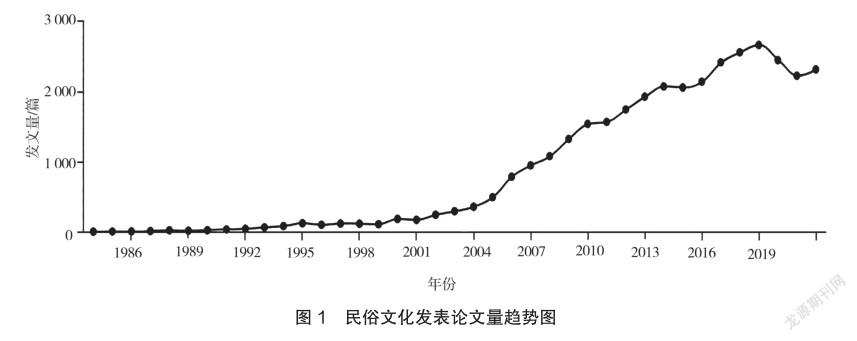

笔者通过中国知网调查研究民俗文化相关论文,发现民俗文化研究在近30年间才逐渐活跃,学者们开始注重传统民俗民生的文化内涵,并且在顺应人们多元需求的基础上和不同侧重面有各自的研究尝试。自2002年起,有关民俗文化的论文发表量有明显增加,在2019年达到巅峰,为2 667篇(见图1)。这些论文的研究方向大多聚焦于传统地域和村落的文化内涵与传承,而以民俗旅游为研究方向的论文比较少,由此可见民俗文化与旅游业的融合发展尚不完善,未形成相应的理论体系和知识框架,民俗文旅融合还有很长的路要走。

(二)乡村民俗文旅融合研究

国内学者对民俗文化作用于旅游的探索始于1989年,民俗资源的调查和内容的扩充有了长足的发展,进而开始积极探析民俗文化旅游的发展模式和民俗资源作用于乡村旅游的开发研究,再延伸到民俗研学旅游产品等新路径的提出,追求文化旅游融合发展上的新突破[1-4]。希望营造出文旅融合背景下民俗文化大放异彩,以深层次旅游内涵和沉浸体验模式为热点的旅游新格局。

尽管文旅融合研究已初见成效,但学者多着眼于南方相对独立、易于开发的传统村落和少数民族,其开发案例有一定的局限性和不可复制性,而中原地区的文化习俗和旅游市场的研究较少,文旅融合研究相对薄弱。因此,本研究通过实地调研重渡村的开发现状,收集线上线下多方受众的旅游反馈,将信息整理后,对重渡村旅游发展面临的挑战进行深入分析,并结合当下旅游市场指向,为重渡村的旅游资源发展提出合理对策,以期为中原地区民俗文化旅游发展提供借鉴。

中国有1 500多个山区县,但传统山区往往蕴藏着种类丰富、特色鲜明的旅游资源[5]。结合自身资源禀赋与传统民俗资源,发展乡村旅游业已成为山区县实现乡村振兴的“快车道”,并且越来越受党和国家政府的重视和支持。本文选取的重渡村就是通过发展乡村旅游业,积极践行文旅融合发展,助力乡村振兴的典型案例。

(一)地理区位

栾川县位于洛阳市西南部,伊河上游,素有“洛阳后花园”的美誉。重渡村位于河南省栾川县东北部潭头镇山区,现隶属于重渡沟管委会,全村总面积24.33 km2,距洛阳市区约130 km。重渡村8下辖个村民小组,截至2020年,重渡村有382户1 681人,村内旅游业从业人员有1 150人,约占全村人员比例的70%[6]。重渡村地处伏牛山腹地,地貌跌宕起伏,地势西高东低,素有“北国水乡”之称,全年山泉水喷涌不断,水源丰富,森林茂密,气候宜人,是理想的避暑和旅游胜地。

(二)乡村旅游开发的历史沿革

凭借着重渡内得天独厚的旅游资源,当地政府决定大力发展旅游业。1996年,在马海明同志的带领下,潭头镇政府成立潭头旅游开发公司,着力打造自然景观型旅游风景区,于1997年7月正式开业运营。1996—2022年,重渡村旅游业已经走过了26年的历程,现已逐步建立了集自然观光旅游、传统文化体验、休闲民宿于一体的文旅融合体验村落。

竹编技艺、泥陶手艺、石磨豆腐等历史悠久的重渡村特色民俗倍受游客喜爱,民俗手工艺品也极为畅销。传统民俗不仅使村民收入增加,还促进了村民的就业。借助旅游发展的东风,重渡村从一个人均收入不到400元的偏僻贫困山村,转变为2008年人均纯收入达到万元以上的小康村,村集体收入也由1982年的300元变为2016年的31万元左右[7]。

重渡村是栾川乡土特色民俗文化的典型代表,有着浓厚的文化积淀,全村利用独特的手工技艺优势,积极发展民俗体验项目来吸引游客。重渡村依托境内自然资源优势和具有浓郁特色的传统风俗,秉持“服务引领、文旅融合、机制创新”的发展理念,现已成为我国乡村依靠旅游业带动当地居民脱贫致富的典型代表,是河南省乡村生态旅游发展较成熟的地区之一。自2005年以来,重渡村获得了“国家4A级旅游景区”“全国首批农业旅游示范点”“河南特色文化村寨”“中国乡村旅游模范村”等多項荣誉称号。2016年1月,原国家旅游局和原国家环境保护部拟认定河南省洛阳市重渡村风景区为国家生态旅游示范区。

近年来,随着全国乡村旅游业的快速发展,重渡村传统民俗体验项目受到市场化的冲击,导致景区运营遭遇困境。一方面,重渡村旅游项目体验模式相对固化,旅游资源和功能相对滞后,存在同质化严重、缺乏创新等问题。另一方面,由于重渡村传统手工艺繁杂分散,没有固定的工艺标准,内部制作的工艺产品质量参差不齐,产业化、规模化、标准化程度不高。现如今,重渡村传统民俗体验项目面临转型乏力的困境。

(一)缺乏地域特色,同质化严重

民俗文化是一个地域所特有的具有文化内涵与精神力量的非物质文化。重渡村地区的民俗文化如打铁、竹编技艺、泥陶手艺等都是从外地引进发展起来的,其中最为明显的是竹编技艺,竹编技艺的产生与马海明同志有着密不可分的关系。在重渡村开发时期,马海明从江浙带回竹编手工艺品,在马海明与村民的共同研究下,重渡村的竹编技艺应运而生,因此地域文化性较低。此外,重渡村的民俗文化产业以研学体验和商品贩卖为主,并且同种类型商铺的运营模式与经营的产品趋于雷同,大都倾向填鸭式的模仿与竞争,题材和内容同质化严重,缺乏特色,导致当地民俗文化价值的发挥受限。

(二)民俗文化旅游资源开发模式单一

民俗文化旅游资源开发模式的丰富性直接影响当地旅游业的发展[7]。重渡村已对当地民俗文化旅游资源进行开发,但是现阶段大都以研学旅游和重要节日庆典活动的方式展开。无论是研学旅游还是节日庆典活动都会受时间、气候等的影响,而且重渡村研学旅游的参与人群大多为中小学生,受众面不广。因此,重渡村想要提升当地民俗文化资源旅游的影响力,就必须借助更多新的模式开发当地民俗文化旅游资源,充分发挥其内在价值。

(三)对民俗文化的重视程度不高,宣传力度不足

随着重渡村旅游业的迅速发展,重渡村在全国的知名度越来越高,但是公众对河洛民俗文化的认知程度较低,这在一定程度上与当地对民俗文化的宣传力度有一定的关系[8]。一方面,调查发现,截至2022年1月中旬,在重渡村官方抖音账号的259个作品中,有关自然风景的有191个,平均播放量在1 500以上,关于民俗文化的作品只有13个,平均播放量却达到了20 000左右。同时,在重渡村9分36秒的官方宣传片中,有关民俗文化的部分仅有50秒,约占总时长的9%。由此可见,无论是从宣传视频数量还是从宣传时长来看,都反映出重渡村管理者对民俗文化重视程度不高,宣传力度不足。另外,从游客口耳相传的“北方竹海”“北国水乡”等评价来看,重渡村在过去的发展中一直着重强调自然山水资源而非人文民俗。

(四)民俗文化旅游资源的内涵挖掘不深

当今旅游消费者更重视旅游资源的文化内涵,文化对旅游业的发展至关重要。文化是一个品牌或者地区的灵魂,在众多民俗文化与旅游融合发展的过程中,文化占据核心位置,没有文化的旅游业不会有长远的发展。重渡村地区民俗文化旅游资源的开发倾向于获取商业价值,存在过度开发民俗文化资源的商业价值,简单地将民俗文化资源转化为旅游商品,对深层文化内涵的挖掘不深等问题。这在一定程度上削减了重渡村民俗文化的特色,限制了重渡村民俗文化与旅游的融合发展。

(一)突出地域特色,强化当地品牌效应

在全域旅游的大背景下,我国游客逐渐倾向于选择高品质旅游体验的景区,对景区的要求也更加严格,“千篇一律”和同质化严重的景区往往难以吸引游客前来。独特的景区风格是吸引游客光顾的重要因素之一,同样也是打造景区地域品牌商标的必要因素,游客在选择旅游产品时又往往会受旅游产品自身品牌形象的影响。因此,首先,重渡村应立足于该地区经济文化特色、尊重当地风土人情、倾听当地历史的声音、找准自我定位,打造独一无二的文化旅游品牌,扩大当地旅游品牌效应。其次,重渡村应立足于自身先天的优越条件,基于当地文化经济基础探索属于自身特色的发展模式,形成独特的旅游景区风格,开发具有鲜明主题的游览线路。再次,重渡村要树立自身地域品牌商标,形成品牌效应,打造本地区文化旅游的良好口碑,在游客心中树立良好的形象,吸引更多游客前来开展旅游活动。

(二)创新民俗文化旅游资源展现形式,增强沉浸式体验

沉浸式的娱乐体验为让游客进入可以充分发挥想象和联想的虚拟世界和情境,以一种若有若无的联系模糊了现实和情境之间的交集[9]。一方面,重渡村丰富历史文化可以应用于沉浸式项目开发,通过场景营造、角色扮演,配合声光电技术、增强现实(Augmented Reality,AR)、虚拟现实技术(Virtual Reality,VR)等科技手段,打造多种感官融合的游乐场所。另一方面,可以重渡村丰富多彩的民俗文化为依托,打造一个以民俗文化为主题,运用3D投影、全息投影、人工智能等技术的展览馆,将游客置身于一个特殊的情景中,使游客不再仅仅是走马观花式地观看民俗文化,而是身临其境地感受民俗文化。

(三)创新大众媒体在民俗文化旅游资源中的宣传作用

根据对重渡村游客年龄构成的调查,年龄在19~39岁的游客数量占总游客数量的90%以上,这部分人群更加倾向利用互联网获取旅游目的地的有关信息。随着信息时代的发展和手机、电脑等传播工具的普及,微博、微信、QQ、抖音、论坛、电子杂志等新型媒介迅速发展,提升了信息传播的速度,扩大了信息传播的范围。重渡村民俗文化的传承和对当地民俗文化旅游资源的宣传必须充分提高互联网的使用率,加大对重渡村民俗文化旅游资源的网络宣传和资金投入。同时,积极在抖音、小红薯、马蜂窝等平台开设相关模块进行引流。例如,将民俗工艺制作、传统民族习俗展现的过程制作成精美的短视频,在网络平台上投放或设立民俗文化主题专栏,高效传播民俗文化。

民俗文化旅游是文化旅游的另一种表达,在文旅融合的大背景下,有着不可估量的发展前景。重渡村在民俗文化旅游方面的开发还处于发展阶段,现阶段还存在一些问题。但是重渡村位置绝佳,设施设备完善,风景优美且民俗文化丰富,在今后的旅游业发展中,应大力发展民俗文化旅游,突出当地特色,在促进当地旅游业发展的同时,传承民俗文化,实现双赢。

[1] 文凌云.民俗文化旅游发展模式探析[J].农业经济,2019(4):52-53.

[2] 莫利民.基于民俗文化资源的乡村旅游开发研究[J].农业经济,2019(10):52-53.

[3] 赵歆.乡村民俗研学旅游产品开发研究[J].商业文化,2020(30):116-117.

[4] 张燕.认清问题 找准方法 把握陕西文旅融合发展方向[J].西部大开发,2018(7):32-35.

[5] 李瑞,蒋国富,廖佰翠.山岳旅游区旅游产业空间集聚与布局研究:以河南省伏牛山旅游区为例[J].西北大学学报,2008(6):1011-1014.

[6] 董培海.怒江大峡谷民俗文化旅游资源的开发模式研究[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2012(5):102-108.

[7] 郭向.山区旅游型乡村聚落空间演变研究:以河南重渡村为例[D].开封:河南大学,2018:12-14.

[8] 赵楠,刘敏,钟一源.洛阳市民俗文化旅游资源传播困境及对策研究[J].洛阳理工学院学报(社會科学版),2021(6):42-48.

[9] 陈心缘.沉浸式体验对主题公园发展的影响研究[J].北方经贸,2020(9):158-160.