敦煌文献书法类型探析*

2022-05-12周慧黄征

周 慧 黄 征

(江西科技师范大学美术学院,江西南昌 330000)

中国的汉字是不同于其他国家、民族的文字,书法是表现汉字的一种自觉艺术形式。宗白华先生云:“中国书法有‘圆笔’和‘方笔’之分,圆笔所表现的是雍容和厚,气象浑穆,是一种肯定人生,爱抚世界的乐观态度,谐和融洽的心灵。……方笔是以严峻的直线折角代替柔和抚摩物体之圆曲线。它的精神是抽象地超脱现实,或严肃地统治现实(汉代分书)。”

敦煌莫高窟藏经洞出土文书六万多卷,其书写年代上溯汉末、下迄宋初,期间跨越七百多年的历史,书体丰富,生动真实地反映了我国书法的发展演变,是中国书法史的重要组成部分。然自1900年敦煌藏经洞发现以来,针对敦煌书法的研究还未深入展开。作为敦煌艺术的重要组成部分,敦煌书法承载了不同时代不同身份的书者在不同书写环境下的书写墨迹,既有张芝、索靖等中国书法的主流代表,又有大量民间写本,真实多元化地呈现了我国古代书法的遗存。本文着重以书道博物馆藏敦煌写本为研究对象,对我国古代写本书法类型进行分析。

一、隶楷兼并型

汉字的发展演变,从篆书到隶书到楷书、行书、草书,在变革的过程中始终遵循着简化的原则。魏晋南北朝时期写本的书体多处于由隶书向楷书转变的过渡期,郑汝中先生将这段时期的敦煌写本称作“以隶书为母体的不甚成熟之楷书模式”。黄征先生直接把敦煌写本的书法类型分成“隶书时代”和“楷书时代”,魏晋六朝时期的写本归入了隶书时代,隋唐之后的楷书、行书、今草等书体的写本则归入楷书时代。马国俊先生指出:“敦煌遗书中的早期写卷中,存在大量由隶及楷的过渡性字体。如果,将这一过渡的两级分别定为成熟隶书与成熟楷书的话,那么分布在两级之间的每件写卷都会找到自己的属性,由此也可依次判断哪些更接近隶书,哪些更靠近楷书。由此,我们认为,敦煌遗书中的隶书应该分两部分来看待。”

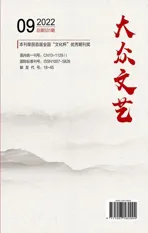

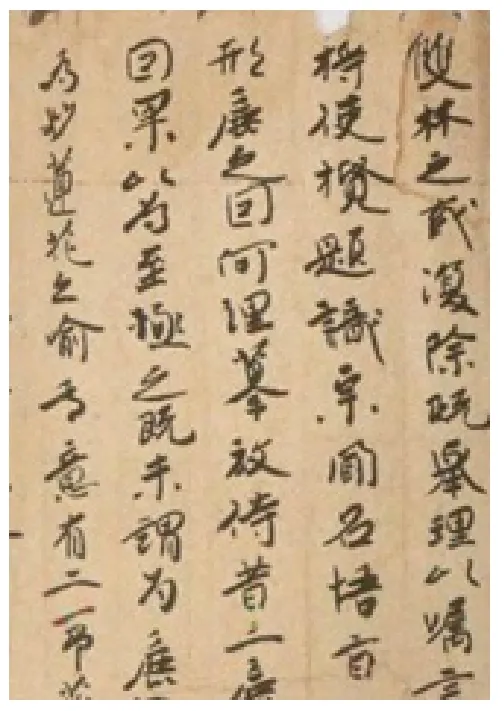

图1 书道博物馆藏005号《摩诃般若波罗蜜经》(局部)

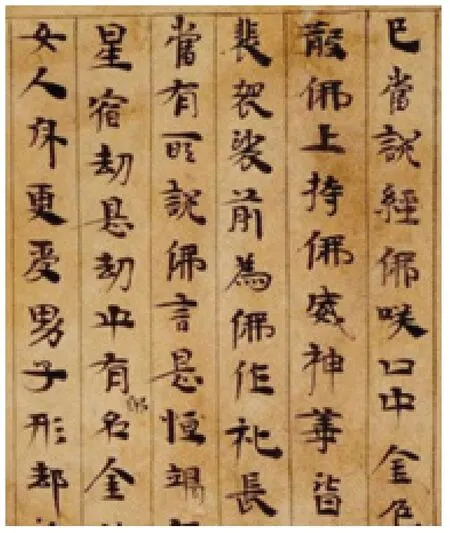

书道博物馆藏第005号《摩诃般若波罗蜜经》之《道行般若经卷第六、七》是西晋永嘉二年(公元308)的佛经写卷,此卷书法风格带有浓重的隶书笔意,字形偏扁平,横笔的起笔由细转粗,捺笔带有浓重的隶书顿笔,“蚕头燕尾”之势明显。但该卷书法的横笔收笔不回锋,撇、捺笔送出后也不回转,已经开始出现向楷书的过渡。书道博物馆藏第006号《羯磨经》是书写于东晋安帝义熙六年(公元410)的佛经写本,东晋时期的写本,从书体上看是晋代细楷,在用笔上仍残留一点隶书的味道,如人、之、是、第、定、夫、起等字形的捺笔仍带有厚重的隶书“燕尾”的味道。又如“色”之写法,其字形笔画实乃隶变所致。

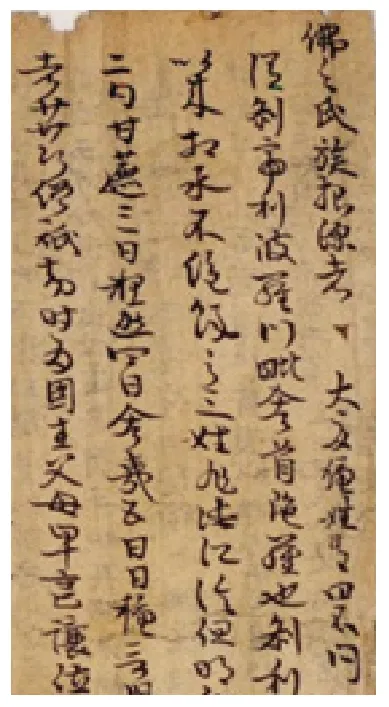

图2 书道博物馆藏006号《羯磨经》(局部)

二、楷书

敦煌出土写卷中写经所占的比重最大,据统计,全部遗书中汉文佛经占90%以上。隋代之后,佛经的书体基本以楷书为主,楷书书体已基本定型。日本西川宁先生对书道博物馆藏161号《持世第一》写卷进行了分析,并且结合“三过折”理论对该卷书法风格进行了阐释:

(1)每一笔都分起笔、行笔、止笔三部分,即俗称顿、丝、顿三部分。

(2)其构造并非就此而止,而是笔势顺其自然,右肩上倾。

(3)同样的理由,笔尖通过笔画的上部,笔腹通过下部。

(4)当然,三过折不止表现在横画上,竖画也一样。因此,在横画向竖画转折处,横画的止笔处与竖画的起笔处重合,转折处成角状。就像把纸带子漂亮地折成两折,构成的直角一样,外边呈横画——转折部——竖画三个边。这就是三过折的必然结果,并成了楷书的特有技法。

(5)每一个字,都采用同一技法,力量均衡地构成,即横画右肩向上,字整体向左,与前一笔结合,每一画均采用三过折枝法,显示出紧张的笔力,使整个字帖显得强而有力。楷书完全摒弃了波势,采用三过折枝法,字体整体向左,一改左右对称,转为力量均衡,与篆书和隶书不同,可见篆书和隶书位于两个极端,楷书取其中。

王树楠先生在该写卷题跋里指出:“其书虽不尽出一手,而体势大半相类,盖宋魏时人真迹,笔意多似钟元长,而纸色、墨色,怡心刮目,疑有佛法呵护。”此乃北凉承平四年(公元445)写本残卷,从残存的三十三字看,其结体平整,用笔已经完全摆脱了隶书起笔与收笔的厚重,书风上已是成熟的楷书。

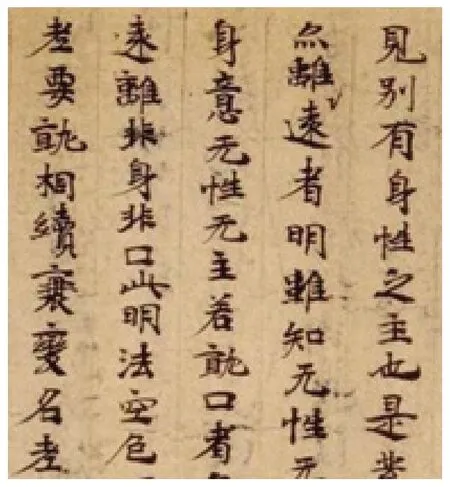

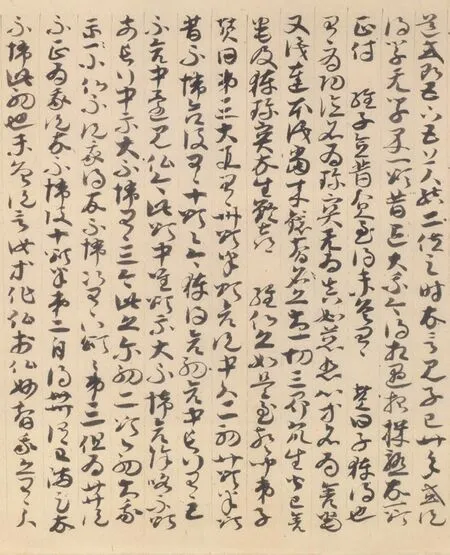

书道博物馆藏059号《僧伽咤经卷第二》是敦煌出土的隋炀帝大业十二年(公元616)的佛经写卷,此卷的楷书书风已经相当成熟,笔法游刃有余,纵横手法收放有度,乃写经中的精品之作。中村不折释题云:“此经书风绝妙超群,体格老成,行笔纵任,可见虎居螭盘之势,实是随经中的‘白眉’。”毛秋瑾女史认为此写卷“楷法已经相当成熟,在用笔上还带有某些北碑的特征,转折处有如刀切,极为规整。”

图3 书道博物馆藏059号《僧伽咤经卷第二》(局部)

书道博物馆藏066号《维摩诘经卷第三》是敦煌出土的唐武德三年(公元620)的佛经写本,此卷书法风格具有离开隋而进入唐之际的刚健之风。书道博物馆藏069号《阿毗昙毗婆沙卷第六十及序》是敦煌出土的唐高宗龙朔二年(公元662)的写经。此写经是由抄经生沈弘写,共十七纸,造经僧道爽别本再校,由右卫将军鄂国公尉迟宝林与僧人道爽及鄠县有缘知识等恭敬供养,其书法遒劲美观,结体端正,也是唐代经卷中的杰出之作。

三、行书写本

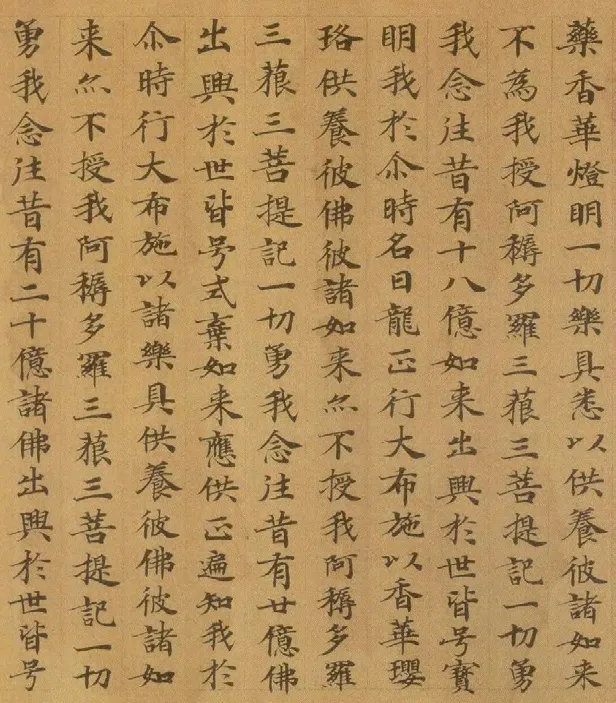

唐代张怀瓘《书断》云:“行书即正书之小讹。务从简易,相间流行,故谓之行书。”行书是介于楷书和草书之间的一种书体,敦煌文献中的行书写本大多是行楷或行草书,其中以行楷写本居多。书道博物馆藏047号《建章初首故称第一》是敦煌出土的北周武帝天和五年(公元570)的写卷,此卷乃行楷夹杂的书体,在有明确纪年的敦煌写本中,此乃称得上第一。此写经的书风朴茂,结构自然,无卑俗之气,浑熟的书法可看作是六代行书的权威之作。

图4 书道博物馆藏047号《建章初首故称第一》(局部)

敦煌写卷中的经文一般以楷书书写,佛经之外的注疏、世俗文书、官牒文书等多见行草书。书道博物馆藏006号《羯磨经》卷背是行草写本,书风流畅,具有较强的线条感,是较为成熟的行草书写本。因为该写卷的内容是非佛经经文,因此抄写在已书写卷的背面。

图5 书道博物馆藏006号《羯磨经》卷背(局部)

四、草书

抄写佛经经文,一般是标准的楷书或行楷,如果是草书写本,多是与佛经义疏有关,是对佛经进行的注释和解说。敦煌是草书的发源地,张芝、张昶、怀素、索靖等皆是敦煌人。敦煌写本中所见的草书写卷,大多是唐代的写本。郑汝中先生指出:“凡佛经均为恭正之楷书。只有注释、讲解和其他佛教寺院文书,使用行书或草书。而且时代愈晚行书使用愈多。可从全部佛经的写卷中看出我国汉字楷书的衍变过程。”

对敦煌草书写本的释读难度较大。黄征先生指出:“我们在敦煌唐写本中没有看到哪一位书手是专门写隶书的。只有一种介于章草与今草之间的、仍然具有隶书笔意的草书,频繁应用在佛经义疏类写本中,可以判断有其固定的书写者,其师徒传承关系和应用范围也都比较明确。这大概是因为佛经义疏不是佛经,书写可以自由一些、个性化一些,毕竟这类卷子只有少数人阅读,而阅读者又比较熟悉这类文献的内容。这些书写者与阅读者主要是一些高僧大德,他们不仅阅读佛经,而且给佛经注释、解说,进行研究,属于‘学问僧’的小群体,从汉魏六朝以来大概一直就师徒相传,所以都擅长或熟悉这种连许多文人都感到识别困难的书体。这种书法来源于东汉草圣张芝及其子孙索靖,二人都是敦煌酒泉人氏,其书法不仅享誉九州,而且对本土有着根深蒂固的影响。今敦煌文献中所见的草书写本主要为唐代作品,与这种特殊的传承方式有着根深蒂固的影响。”

书道博物馆藏079号《法华经玄赞卷第七》(文末图6)是唐玄宗天宝十二年(公元753年)佛经写本,共五十四纸,章草,有丝栏。卷末有题记一行。此卷书体近章草,书体圆润浑熟,字字独立,极尽连绵又起伏变化。

图6 书道博物馆藏079号《法华经玄赞卷第七》(局部)

书道博物馆藏099号《法华玄赞义决》、100号《妙法莲华经玄赞第四函》101号《法华玄赞第八》等都是敦煌出土的草书写经,通篇书风醇厚又不失雅致,极为精妙。

此外,官府通牒、寺院经济文书、社会券契,或是军事上的来往书信等,也多有用草书书写而成,且相比佛经注疏一类,其书法更为恣意、灵活多变。这与这些文书的使用对象和用途有关。例如:书道博物馆藏124号《北馆牒》是吐鲁番三堡出土的唐高宗仪凤二年(公元677)的牒文,此卷共包括北馆牒三卷,行、草书杂署,其草书卷风格绝妙。这类世俗文书写本或出自社会下层人之手,或出自军士之手,多非专业的书法家。而由唐代遗留下来的这些世俗文书来看,其书法绝非出自非善写人之手。从书法角度而言,这批文书书法具有较高的理论研究价值,同时也给当代书法创作带来启发性的思考。

敦煌书法研究一直处于相对滞后的状态,其原因之一是敦煌书法被视作出自下层社会书手或是写经生之手而没有给予足够的重视。敦煌文献既有官方传出的抄本、也有各地寺院的写本和民间的写本,其来源之广、时间跨度之大、社会层级之多,是中国书法文字发展演变的缩影,应视为中国书法史的重要组成部分去深入挖掘。

注释:

①宗白华.《中国书学史绪论(续)》编辑后语,原刊于《时事新报·学灯》(渝版)第28期.

②郑汝中.《敦煌书法管窥》.《敦煌研究》,1991年第4期.

③黄征.《敦煌俗字典》.上海教育出版社,2005年,前言第6页.

④马国俊.《敦煌书法艺术研究》.文物出版社,2017年,第224页.

⑤[日]西川宁.《西域出土近代墨迹の书道史的研究》.日本二玄社,1991年,第168页.

⑥毛秋瑾.《墨香佛音——敦煌写经书法研究》.北京大学出版社,2014年,第141页.

⑦郑汝中.《敦煌书法概述》.《敦煌书法库》(第一辑),甘肃人民美术出版社,1994年,第6页.

⑧黄征.《敦煌俗字典》.上海教育出版社,2005年,前言第6页.