浅析强夯置换法在软基处理中的应用

2022-05-11张磊ZHANGLei

张磊 ZHANG Lei

(中交二公局第六工程有限公司,西安 710065)

1 工程概况

本合同段软土路基处理总长490m,主要为软塑粘土、粉质粘土,设计处理措施为清除换填,换填材料为素土和石渣,换填平均深度约为3m,换填面积约31499m2,其中挖除软土91872m3,回填石渣15312m3,回填素土76560m3。

原设计地质情况:根据地勘资料显示,地面表层主要为黏土:黄褐,湿软塑黄褐色、褐色、局部黑褐色,湿,切面光滑,韧性较低。表面杂草较多,含少量有机质土,工程性能差,下伏灰黄色粉质黏土及基岩。

2 原设计情况

此段软基原设计换填3m(其中2.5m素土,0.5m石渣),平均填土高度为11m。

3 现场实地情况

此段路基平均填土高度为11m,此段路基原地表为水稻田,土质为淤泥,常年积水,根据现场查勘情况,本区域表层主要为主要为黏土:黄褐,湿软塑黄褐色、褐色、局部黑褐色,湿,切面光滑,韧性较低。根据现场钻孔取样资料,此段淤泥厚度为1.8~4m不等,且此段常水位较高,换填2.5m素土后长期受地下水浸泡,路基整体稳定性较差,经与业主、设计、监理单位现场查勘,会商结果为此段落内软基处理采用强夯置换方案。

4 强夯置换方案

4.1 强夯置换简述

强夯方式:整体式强夯置换,主要是采用强夯机将片石整体打入软基中,其原理相当于整体换填。

4.1.1 加强深度

强夯的加强深度没有具体的规定,可认为:经强夯处理后,地基强度、变形等参数满足设计要求规定范围。根据CECS 279-2010《强夯地基处理技术规程》,强夯的加强深度可按照下式进行预估:

式中:

H——有效加固深度(m);

M——夯锤重(t);

h——落距(m);

α——系数,须根据所处理地基土的性质而定,对软土可取0.5,对黄土可取0.34~0.50。

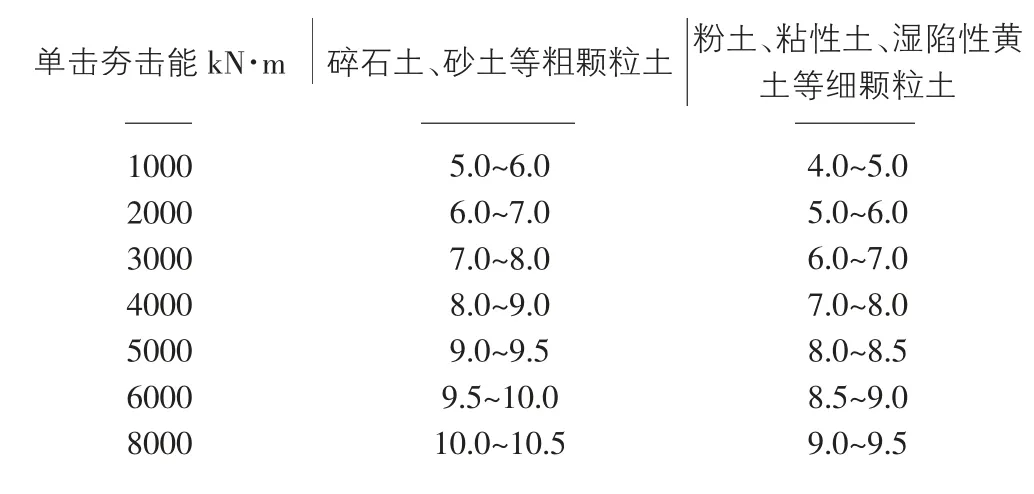

因强夯的加固效果影响因素较多,因此,强夯的加固深度应根据现场试验确定。在试验前,根据CECS 279-2010《强夯地基处理技术规程》,可根据表1进行预估。

表1 强夯有效加固深度表

4.1.2 夯锤和落距

单击夯击对粗粒土可取1000~3000kN·m/m2,对细粒土可取1500~4000kN·m/m2,一般采用的落距是8~25m。

4.2 施工方案

根据地质资料及夯击区土样,根据经验及计算资料,初步确定施工参数,具体如下:

强夯初步方案:平均填筑片石3m厚,先进行主夯、然后副夯、最后满夯一整套工艺。在施工完一遍夯击后,软土层厚度低的地方不再填补片石,软土层厚度高的地方再补充片石,填补片石完成后再进行整平碾压。主夯和副夯夯击能量均采用1600kN·m,满夯夯击能量采用800kN·m,夯击次数由实际夯击次数与夯沉量关系而定,最后两击平均夯沉量小于5cm。夯击点按照正三角形布置,处理宽度至路堤坡脚外3m处,主、副夯夯点间距为6m,满夯重叠1/4夯锤面积。

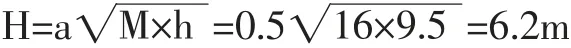

图1 主、副夯夯点间距

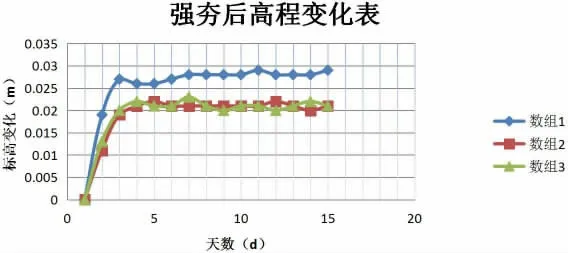

4.2.1 加强深度

主夯、副夯加强深度:

其中,软土地基a取值为0.5m,夯锤重16T,夯点间距为9.5m。

根据地勘资料,此段软基下地基承载力1.5~5.5m以下均能满足设计要求,强夯处理对此段路基进行加强。根据钻探资料,软土地基下地质情况较好,可以作为持力层。

满夯有效加固深度:

其中,软土地基a取值为0.5m,夯锤重16T,夯点间距为5.0m。

4.2.2 夯点间距计算

主夯与副夯中的距离按照夯锤直径的3倍控制,夯锤直径为2.6m,夯点间距为6m满足要求,正三角形布置,主、副夯夯点呈梅花形布置,能够有效对地基进行加固,满夯重叠1/4夯锤面积。

4.2.3 强夯施工线路

夯击时顺序为先夯击中间部位,再夯击两侧部位,这样可使软基向两侧挤压,可及早消散、及早板结,提高夯后质量。

图2 强夯施工夯击顺序路线图

4.2.4 夯沉量测设

为准确得知夯沉量,反映夯沉量与夯击次数等曲线关系,需测量前后夯击产生的沉降差,每夯击一次测量一次数据,在夯击次数完成后,再测量一段时间数据,然后对测量数据进行分析,看强夯后是否存在上拱现象。

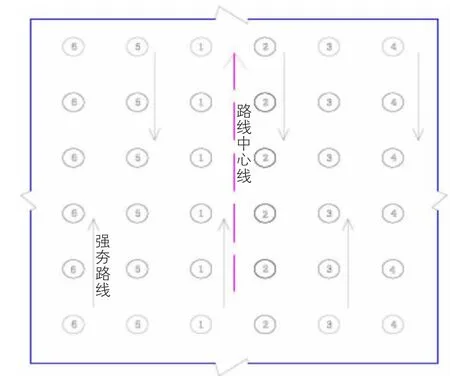

图3 强夯后高程变化表

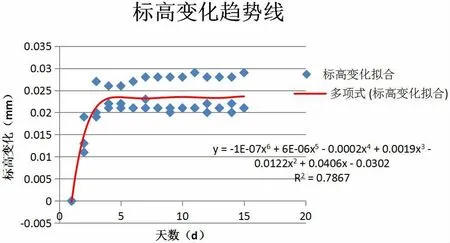

根据以上数据强夯后1-3d因应力释放有小的起拱,但整体不大,且观测15d内数据较为稳定,因此,在强夯后7d左右便可进行下一步施工作业。为确保应力消散,主、副夯完成后时间间隔7d后方可进行满夯施工。

图4 标高变化趋势线

沉降差测量时为避免强夯震动影响观测精确度,在测量时水准仪架设在距离夯击点约80~100m处。

4.3 强夯(主夯)效果

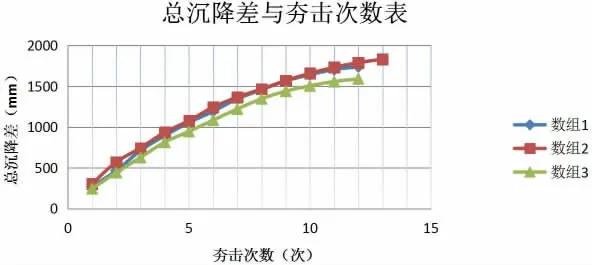

根据设计图纸,此段路基填筑片石厚度3m,根据图纸要求,最后两此夯击完成后沉降差小于5cm。根据现场实测数据,主夯、副夯夯击12~15次后可达到最后两击沉降差小于5cm的要求,满夯夯击6~8下能达到沉降差小于5cm的要求。经测量夯坑平均深度为1.7m。

从现场实测数据中选取3组数据进行分析,从数据分析得,夯击每次沉降差都在减小,在夯击12~15次后沉降差满足要求,可夯击密实。

图5 单次夯击沉降关系图

4.4 沉降及位移观测方案

图6 总沉降差与夯击次数图

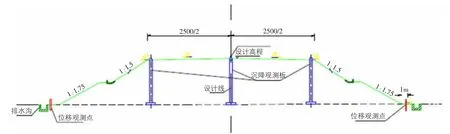

为保证软基处理地基稳定性,在路基填筑过程中需进行沉降观测及位移观测,沉降观测点埋置在软基较厚地方,位移观测点埋置在强夯区域外1m处。在路基填土过程中每3d进行一次观测,在填筑完成后每7d进行一次观测,根据实测数据进行稳定性分析。

沉降观测点及位移观测点按以下标准进行设置:

①观测断面:沉降板1块,位移边桩2根,布置于全软基路段。每隔50m一个观测断面。

②观测频率:施工期间每三天观测1次。路基填筑完成后,第一个月1周1次,2~3个月内2周观测一次,3个月后每月观测一次,半年后每月观测一次,完成后交验后停止观测。(图7)

图7 沉降观测断面及平面布置图

沉降观测:沉降观测板在软基处理后,路基填筑前埋设完毕。沉降板底座采用50cm×50cm×0.5cm的钢板,测杆为钢管,最底部的测杆与沉降板焊为一体。套管为直径较大的钢管(防止挤压变形),路基高程不断升高,测杆与套管需不断接长,每节长度一般为100cm,为预防施工过程中机械碰撞,在套管外面贴反光标志,以做警戒。埋设时,沉降板底槽平整,其下铺设砂垫层。

位移观测:位移边桩在软基处理前埋设完毕,位移桩采用钢筋制作,长度不小于1.0m,直径为2cm,桩顶克十字丝用作对中,开挖埋设深度不小于0.9m,四周用混凝土浇筑固定。位移观测点布置于强夯区域外1m处。

5 承载力计算

5.1 路堤自重应力情况

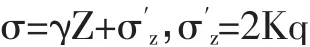

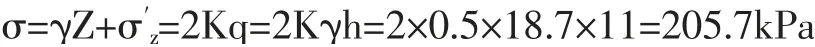

根据路基荷载应力分布情况,路基整体荷载在强夯顶面处的应力为:根据《路桥施工计算手册》(人民交通出版社,周水兴、何兆益、邹毅松等编著,2001.5出版),地基内任一深度Z对应点M处的垂直应力σz是由地基的自重和路堤荷载组成。

γ—土的有效重量,kN/m3;

σ′z—路堤填土荷载在深度Z处产生的附加应力,kPa;

取Z=0,即强夯顶面处应力深度;

K—应力系数;

q—填土荷载,等于填土的重量与填土高度乘积;

根据土的性质及查表可知,γ=18.7kN/m3,应力系数K取值0.5,路堤填土高度h=11m;

图8 地基中任意点垂直应力图

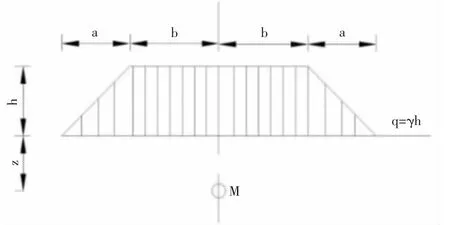

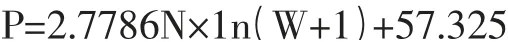

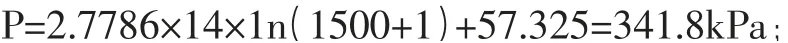

5.2 强夯作用后地基承载力情况

软土地基在强夯置换后承载能力整体提高,参考《强夯作用下地基承载力的预测研究》(天津市津勘岩土工程有限公司,高梓旺,2012),对强夯后地基承载力进行计算:

式中,P为强夯后地基承载力,kPa;N为点夯击数;W为点夯击能,kN·m;

N取值14,W取值1500kN·m

路基应力σ=205.7kPa<P=341.8kPa,强夯后地基承载力满足要求。

6 结束语

通过强夯置换整个施工过程,我项目软基处理采用强夯置换施工工艺满足设计和施工要求,适应与我合同段现场实际情况,能够安全、连续、高效的完成软基处理,按照以上施工工艺,完全可以满足设计施工要求,并做到外美内实,此工艺在类似项目中可大力推广指导软基施工。