BIM+三维扫描技术在历史建筑保护修缮中的探索研究

2022-05-11沈源SHENYuan

沈源 SHEN Yuan

(上海久事北外滩建设发展有限公司,上海 200080)

0 引言

历史建筑的保护和合理利用体现了一个国家对历史文化的关注,在现代化的发展中,社会越来越注重对这些具有重大价值的历史建筑在“修旧如旧”的基础上予以修缮,更多地根据历史考证,结合城市发展特征或历史文化街区特色进行修复保护,使之与城市发展有机、和谐共存。但是,历史建筑由于长时间使用、保护未受到重视,使得很多历史建筑存在年久失修、随意改造、破损严重等情况。以往我们历史建筑修缮主要依据为图片、文字及平面图等,信息承载量少、不易保存。进入21世纪,建筑工程学科和计算机仿真技术的发展,基于激光扫描和BIM等技术应用有了长足的进步,BIM+三维激光扫描技术也成为了历史建筑后期修缮复原的重要支撑技术之一,其在纹理再现、细节表达、多维度重建等方面有很大的优势,可有效记录建筑纹路、肌理、色泽等原始风貌,使历史建筑的保护修缮更加精细化、智能化、系统化。

1 关键技术

1.1 激光扫描技术

三维激光扫描技术(terrestrial laser scanning,TLS),又称实景复制技术,是一种全自动、非接触的高精度立体扫描技术。通过云测量技术采集大量被测物表面的点云数据,能有效记录被测目标点的空间信息和色彩灰度信息。其具有独特的优势:①非接触性测量,降低对历史建筑的二次破坏;②数据采集效率高,扫描速率可达每秒百万个点,实时性强;③精细度高,误差达到毫米级,能详细描绘物体的细节;④全数字特征化,自动化程度高,信息传输、加工、表达容易,方便操作。

1.2 BIM技术

BIM(Building Information Modeling)技术通过建立一个虚拟的三维信息模型可以将工程项目全生命周期的各种信息资源整合在一个数据库。将BIM技术引入到历史建筑保护中,通过建立参数化的模型模拟历史建筑的建成信息,为历史建筑修缮保护提供了依据,也是修缮工作的信息基础。其具有以下优势:①实现历史建筑信息的三维可视化,提高工作的直观性;②实现以模型为载体的历史建筑修缮协同,提高工作的准确性;③实现历史建筑信息的参数化模型实时记录共享,提高信息管理与共享能力。

2 项目背景

2.1 项目概况

红楼保护修缮工程,处于全国重点文物保护单位外滩近代建筑群的建设控制地带和上海市外滩历史风貌区内。该建筑于1911年建造,砖木结构,外立面为清水红砖墙。总建筑面积2676m2,建筑层数为4层,屋顶为穹顶。红楼为优秀历史建筑,保护类别为二类,为了延续城市文脉,需要使用数字化技术最大程度、精细化地保留历史建筑风貌和完整性。

2.2 现状分析

红楼房屋坐北朝南,入口面向黄浦江,平面形式为矩形,东西向总长约37.8m,南北向总宽约23.6m,底层层高4.9m,二层层高4.7m,三层层高4.5m,局部四层层高约3.6m。建筑物南、东、北立面为外部重点保护部位,体现建筑特色的装饰细部等为内部重点保护部位。根据建筑历史图纸和各时期历史照片、文献记载等资料,结合数字化技术分析等措施,本项目主要内容为历史建筑外立面、屋面等按照原历史风貌进行保护修缮。

3 主要技术路线

本历史建筑外立面修缮,主要是以模型为载体,采用三维重建的方式进行模拟分析。一般建模分为正向建模和逆向建模。前一种是基于文献记录的尺寸、参数、特征,通过建立图形与几何、尺寸之间对应的关系,并调用参数值来控制建模的几何形状的建模方法。另一种是利用三维激光扫描技术进行数据采集,获得点云数据和三维特征后再一次进行逆向重构的建模方法。

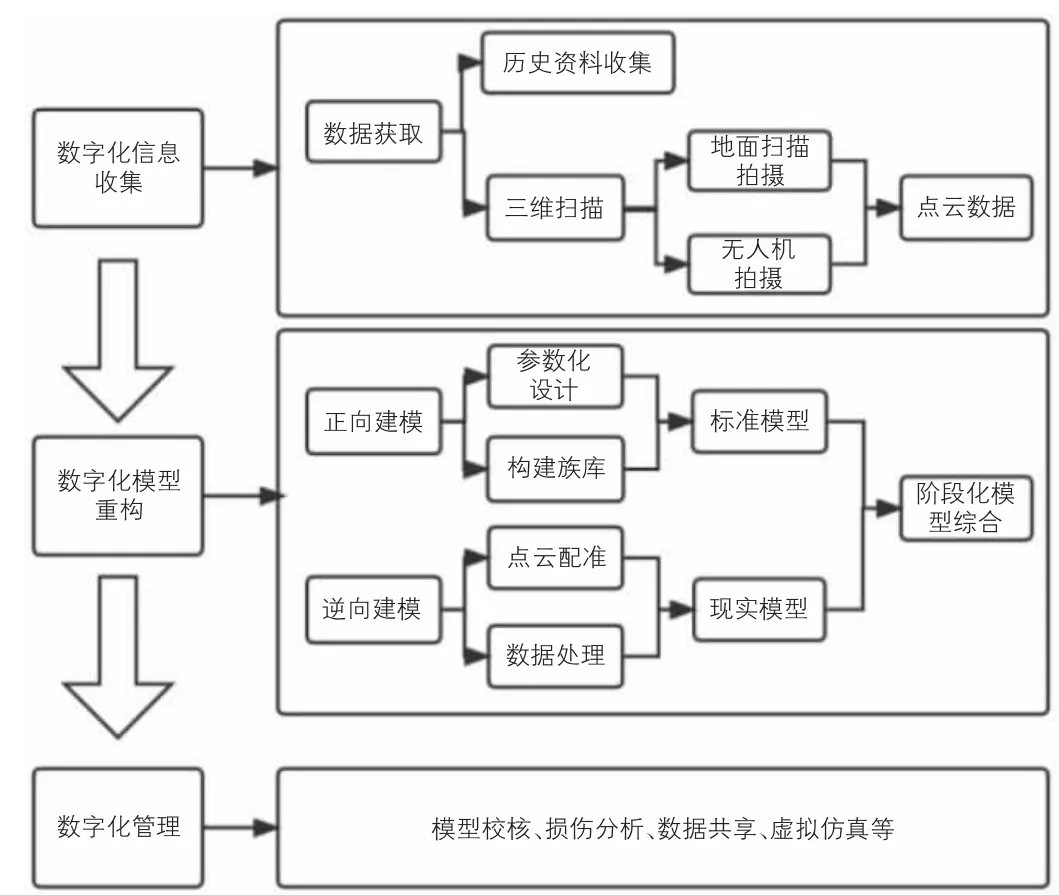

点云逆向建模得到的模型更具现实性,能很好地表达外立面墙体的纹理细节,而参数正向建模更加完整,能详实反应建成后的状态,包括已被改建的部分以及扫描不到的内部结构部分。为了更好服务建筑后续的保护、修缮以及评估监测等工作,本文使用正逆向结合的方式,一个是通过三维激光扫描技术实现建筑信息逆向获取从而建立现实模型,另一个是通过Revit软件和历史图纸资料来建立标准模型,最终以模型为基础,实现数字化对比、分析、存档等用途,为历史建筑修缮提供依据。具体实施主要分为三部分:数字化信息收集、数字化模型重构、数字化管理(实施路线详见图1)。

图1 主要实施路线图

4 主要实施方案

4.1 数字化信息收集

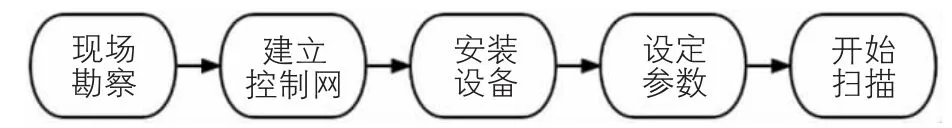

在保护修缮工程开始之前,除了通过历史图纸资料的调查外,需要进行三维扫描工作,通过数据采集,来准确、详细地表述现有建筑状态。(具体流程如图2)

图2 三维激光扫描流程示意图

在扫描过程中,选用FOCUS3D扫描设备,内置7000万像素相机,测距范围在1至5米之间。通过6个设置站点,调整入射角度,对历史建筑3层以下的外立面进行数据采集,重叠率为60%至80%,连续对同一位置进行三次以上多角度拍摄,保证不遗漏细节。由于被测物位于市中心区域,四周有其它建筑物相邻,对于屋顶等无法扫描的区域,采用无人机采集补充。设置无人机巡航对历史建筑的3层至屋顶进行环绕飞行拍照,最终将采集的照片资料输出点云数据。

4.2 数字化模型重构

①逆向建模。

将不同视角采集的点云数据导入专业软件(Cyclone、RISCAN PRO等软件),进行数据处理,构建出整体点云模型。(具体流程如图3)

图3 逆向建模流程示意图

首先进行点云数据预处理,对扫描获得点云数据进行简化处理,删除相关影响因素,保留可用的点云数据。预处理避免了由于仪器误差、被扫描物体反射特性、环境温湿度等因素造成的点云沉余,从而有效提高运算、存储和操作过程的效率,确保扫描数据的质量和可靠性。然后进行点云配准,通过控制软件中的ICP算法,完成自动精确配准,统一坐标系,将整个视图中的多个点云合并为一个整体点云数据。点云数据包含红楼立面的三维点云、纹理、反射强度等信息,再行导入建模软件中,建立实景现实模型和输出相关二维图纸。

②正向建模。

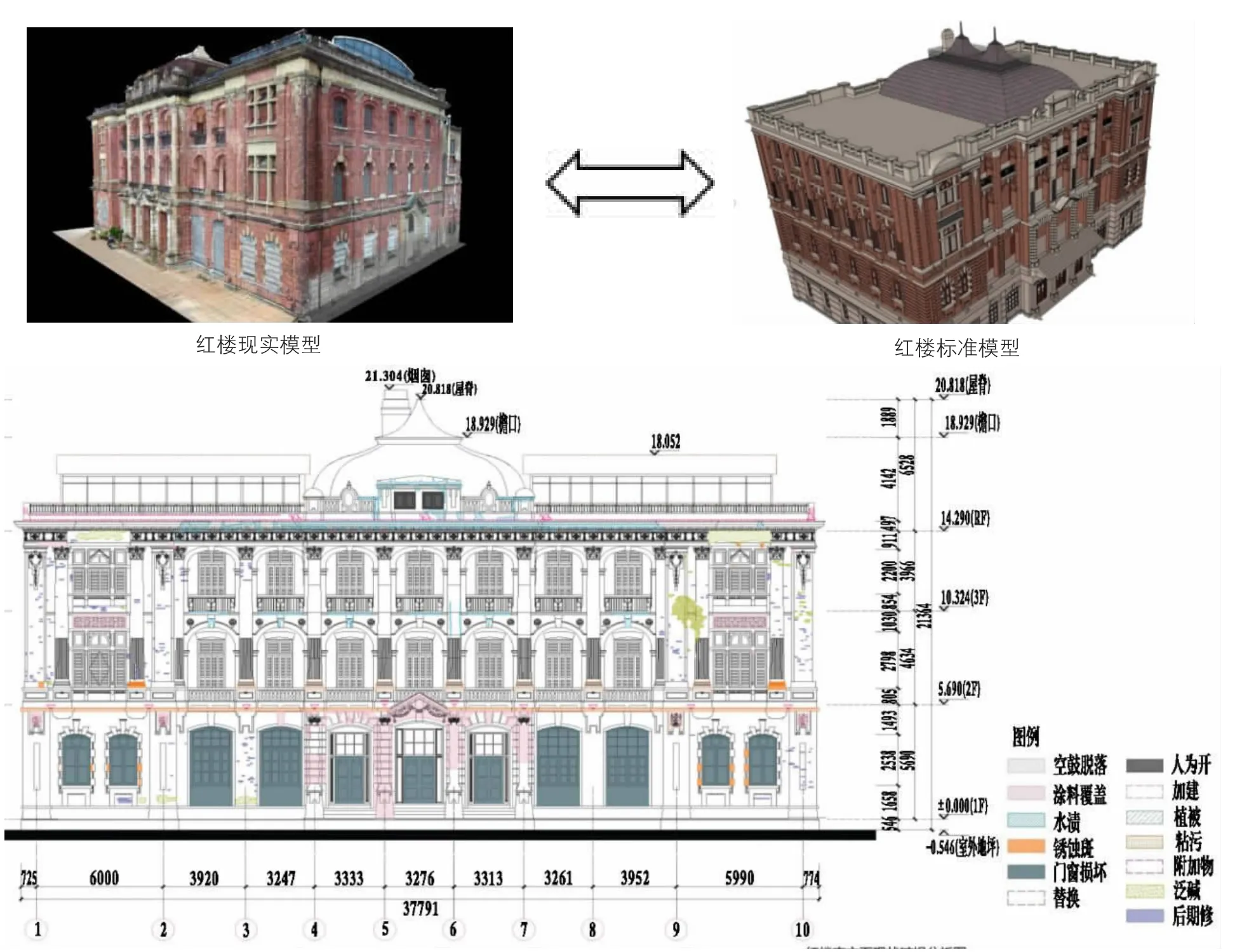

在原有二维存档图纸的基础上进行正向参数化建模。根据记录的建筑数据,再结合历史图纸和照片,运用几何重建、转换等方式真实反映构件的情况,还原红楼建筑标准模型。该阶段的主要工作为通过之前记录的历史建筑所有不同的屋面山花、柱头花饰、拱券、檐口线条的参数创建族库,并且完善内部建筑结构、布局模型(详见图4),方便现场加工定制,装配式安装。

图4 构建族模型示意图

在Revit中的大部分建筑构件创建完毕后就可以进行渲染,对各个构件赋予材质。通过外业采集过程中扫描仪采集的图片数据,导入自定义的材质库或新建材质,对照现场实际位置,进行纹理贴图,使模型更符合实际场景。从而实现动画漫游,实时查看标准模型和平立剖面图输出。

4.3 数字化管理

①损伤分析。

利用已完成的模型数据分析历史建筑的损伤的方法是将两种不同建模的方式获得的标准建成模型与现实模型进行数据格式的统一,然后进行两种模型数据的位置配准,生成高程偏差分析图。使用软件(Geomagic)对比两个模型的偏差,将现实模型作为对比方,建成模型作为参考方,得出结论。针对南立面现状,绘制破损分析图(详见图5)。统计目前外立面主要劣化问题有54项,主要如下:清水砖墙存在墙面开洞、泛碱、水渍、污垢、外加附着物等;石材线脚、柱头花饰、宝瓶栏杆等构件存在局部涂刷、开裂、破损、污垢等;门窗、栏杆存在灭失、损坏、油漆不当等;部分结构存在加建等。据此在图纸上标识出红楼立面损伤部位并加以分析,为后续精细化修缮提供依据。

图5 模型对比及损伤部位分析图

②结构复核。

根据现实模型,采用建筑结构设计软件(YJK)对房屋上部结构进行计算(详见图6),结构计算结果表明部分墙体和木结构梁受压承载力不足。具体验算参数取值如下:木搁栅截面75mm×300mm(惯性矩I=1.69×108mm4),楼面恒载0.7kN/m2,活载2.0kN/m2,木搁栅跨度6.8m,间距400mm。受弯≤Fm。受剪:τ=≤Fv。简支梁均布荷载作用下跨中挠度公式:f=。木搁栅截面最大正应力σ=8.03MPa<材料的抗弯强度8.8MPa。截面最大剪应力τ=0.35<材料的抗剪强度0.96MPa。跨中最大挠度f=19.8mm<挠度限值6800×1/250=27.2mm。因此,根据核算更有针对性地采取其它可靠措施加固、补强房屋整体抗震性能,消除结构安全隐患。

图6 结构计算模型简图

③数字存档。

建立电子档案,涵盖历史人文、重点保护部位、历次修缮工艺和材料等数据。在对红楼三维激光扫描数字测绘、正逆向模型的基础上,为历史建筑数字模型整合、历史信息集成,从而搭建一个虚拟数据库,实现协同查询、虚拟漫游、交互操作等功能。

5 总结

历史建筑保护修缮自数字化技术介入之后,大大提高了修缮的科学性和精准度,遵循了建筑修缮的原真性、最小干预和可逆原则。依托三维激光扫描和BIM技术进行的测量、重构等数字化管理工作,确保测绘数据的真实性和完整性,将建筑物的比例、结构精准的反馈出来,全面准确地反应历史建筑物的状态,为保护和修缮提供了有力的技术支持。未来借助数字化的理念,进行传统保护思维和管理模式的转变,更多地将历史风貌建筑的保护与智能化、云计算、大数据、物联网等信息技术相集成,推进风貌建筑保护数字化、网络化、智能化突破性进展。