“发幽造秘”

2022-05-09元国霞

元国霞

引言

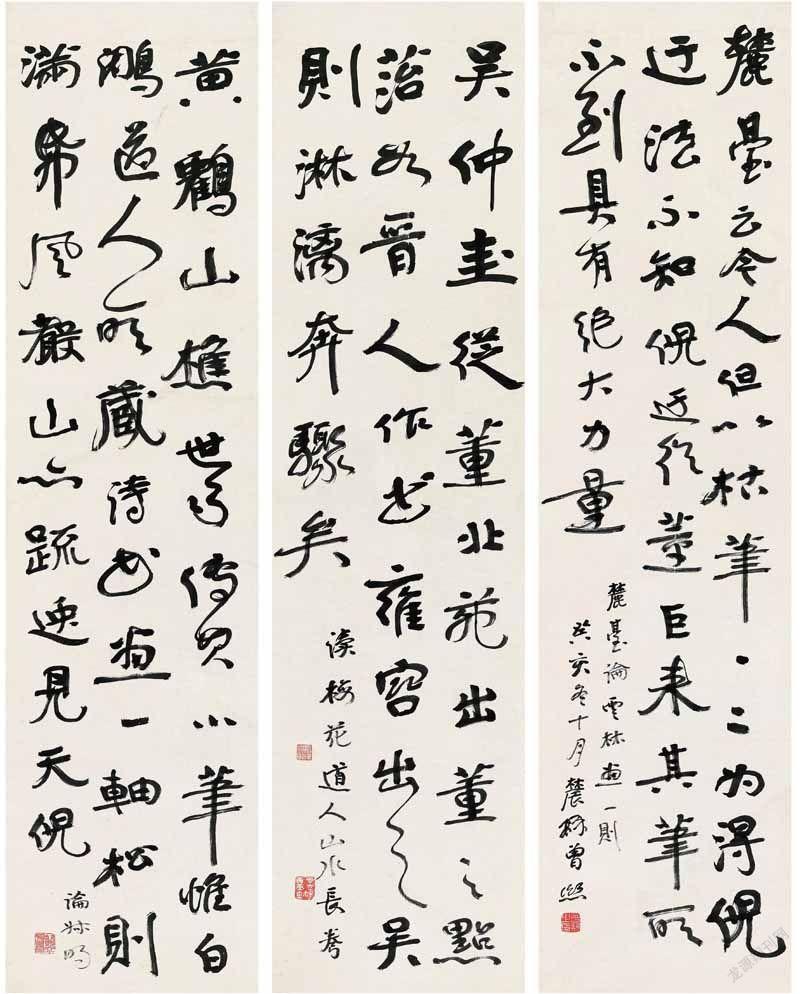

1919年,弟子张大千请曾熙书章草作品,曾熙激动不已,为其作章草《从所每无联》,并在题款中感慨:“季蝯仁棣癖嗜予书,且嗜予作章法。予于章颇谓能发幽造秘,当世阿某外,鲜有知之者,季蝯乃造门而请,亦大奇事,因并识此。”〔1〕(1919年4月10日)由此可知,曾熙众书体中,李瑞清最喜爱〔2〕的章草不为时人熟知,时过百年仍不为后人所关注,系统研究者无几。

曾熙是近现代书法大家,但无论是于他个人的书法成就而言,还是对整个近现代的章草发展来说,他的章草成就正如他自称“颇谓能发幽造秘”那般,都是不可或缺、极为重要的一部分。弟子兼妹倩的马宗霍也曾向其学习过章草,对此颇为了解,曾在《霋岳楼笔谈》中称誉道:

章草不振久矣!虽唐宋大家,亦于此逊谢。明之宋仲温,略有六朝风度,可谓空谷逸响。然犹从阁帖悟入,未能望皇索之墙也。至曾先生出,知章由隶变,与八分同源,因合分隶以为之,遂尔默契汉矩,奄迈晋规,有清一代,无可位置,惜不轻为人作,故草迹流传,不若他体之盛耳。〔3〕

马宗霍此语既强调曾熙的章草在整个章草史发展中起着里程碑式的划时代意义,也道出了与其价值相悖的“有清一代,无可位置”、备受冷落的境况。

据查证相关作品集及年谱长编等资料得知,曾熙研究章草大致始于1911年前后,现能查到的最早的线索是其1911年收藏的《宋仲温手跋宋拓〈兰亭〉》,之后时常研究书写、与李瑞清等友朋切磋探讨,直至离世持续了近20年,可谓横跨他的书法高峰阶段。与同辈人相比,其乃关注、研究章草较早者。曾熙传世的章草作品数量不多,章草书写的高峰期主要集中在1916年至1922年间。现存的章草作品主要为临摹章草作品、章草创作作品、信手拈来时出章草笔意的信札手稿以及书画作品款字等,其大字、小字在书写方式上存在较大的差异。此外,他还常用章草笔意作画。下文将对其章草取法观念和成就展开细致探讨。

一、“通乎古以为变”的多样取法观念

1916年,曾熙为孙卿书章草作品《高步奇文联》。并在款字中言:“古隶变,乃有章草。索靖不传已久,今取隶法,下以己意……”〔4〕

1921年,弟子朱大可问学于曾熙时请教习草之道,回答曰:“草书有章草、狂草之分。狂草……不如章草源出分书,多存古意。”〔5〕

同年他在章草作品《节录〈急就章〉》的题款中又说道:“章乃隶分之变。”〔6〕1919年在为马宗霍作章草示范时随后记有其分别采用的方式:“章草从隶变……以分书转换作章。”〔7〕“古隶变,乃有章草”“源出分书”“隶分之变”“从隶变”“以分书转换作章”,这几种说法都是出自他,都强调要上追章草的源头,取法高古。但后世对其章草作深入研究时,有必要厘清其取法路径和观念,否则无法明他更倾心于隶书章草、分书章草,还是两者兼有抑或其他。而曾熙针对“隶分近多不能辨别。覃溪翁引据极详,未能以一二语剖析之故,学者无一定准绳”〔8〕的现象,曾多次对隶书、分书作出较为明确的定义和区分,其在多件作品和款字中都有这般表达,如1921年的《隶书课图稿》〔9〕等,还曾在回答学生朱大可问及隶分之别时说:

改易篆体,归于整齐者,隶也。依据隶书,加以波磔者,分也。〔10〕

关于章草与隶、分,沈曾植在《菌阁琐谈》中也有谈论:

篆画中实,分画中虚……中虚造端于史《章》,而中郎极其致于波发。〔11〕

《急就》是古隶章草,《月仪》是八分章草……《急就》止右波,《月仪》左方起处收处皆有作意。〔12〕

沈曾植認为“中虚”造端于史游《急就章》,而蔡邕“极其致于波发”,可见蔡邕分书波发有章草的影响。而蔡邕是曾熙最为推崇者,言:“分书以蔡中郎为集大成……”〔13〕李瑞清也誉曾熙为“今之蔡中郎也……能传中郎之绝学,惟髯一人”〔14〕。曾熙“最得力者在《华山》《夏承》”〔15〕,《夏承碑》“非中郎不能为也”〔16〕。沈曾植曾在《郁冈斋墨妙萧子云书〈月仪帖〉跋》中道:“月仪笔势颇有足与《夏承碑》相发者。”〔17〕曾熙时常临摹《急就章》《月仪帖》等作品,可见其对章草和蔡邕分书的研习是相互作用的,并非只是单向影响。

曾熙时常感慨传世章草作品中汉晋意味已荡然无存、资源不佳的现状,如:“得汉刻《急就章》残石,始知世传之本无一笔可法”〔18〕“世传《急就章》非汉人草法”〔19〕“索靖不传已久”〔20〕“近传《月仪》已失索靖笔法”〔21〕等,则常“取索靖与汉匋器写之”〔22〕,以“隶法”“汉分法书”〔23〕“以《夏承》笔作”〔24〕“取《流沙坠简》与汉人匋器书〔25〕,以“汉世残简存章法者”〔26〕等临写《急就章》《月仪帖》等法帖、创作章草作品、题写款字等,广征博取,不囿于一家,亟欲通过对汉代碑石墨迹等的钻研,还其笔下章草以“本色”。

但仔细观察曾熙的多件章草作品发现,曾熙的章草取法路径和观念还不能完全这般概括。如从《独留苍翠照山川:纪念曾熙诞辰160周年书画特展》作品集(湖南省美术馆编)和《曾熙书法集》《曾熙临古书法作品集》(曾迎三编)中便能感受到,他在临摹或创作章草时,虽有多种取法和侧重,除偶有如1916年的《节临〈急就章〉》〔27〕作品中出现稍显刻意的波折、同年的《高步奇文联》和次年的《节临〈急就章〉》﹝28﹞等作品中强化线条中段以外,多数作品都是“下以己意”,由较为圆厚中实、简洁纯粹且少波折的笔意统摄之,如集黑女志字的《章草五言联》、《章草五言联》(长歌素月联)、《书帖四屏》中的临《豹奴帖》、《篆隶草真四屏》中的临《月仪帖》等〔29〕作品。将曾熙临的《豹奴帖》和《月仪帖》与原作对照便能看出,其弱化了粗细、提按等丰富的线条表达语汇和跌宕欹侧的姿态,而是以沉着平和、近于中锋圆转外拓的篆籀笔意写就,在汉晋章草的基础上上追篆籀。正如朱大可回忆其师所说:

学书当先篆、次分、次真,又次行。盖以篆笔作分,则分古;以分笔作真,则真雅;以真笔作行,则行劲。物有本末,此之谓也。……

师授及门诸子学书,先习毛公鼎或散氏盘,次习石门颂,务使笔意坚苍……〔30〕

曾熙以篆笔作隶、分、章都是平常之举。其作于1920年《集〈石鼓文〉联》的上联内容为“章草王子敬”〔31〕,集联内容应能体现曾熙的想法。而提倡上追三代的曾熙倾心于王献之的哪个方面?他曾说过:“右军……草书每方转、方折,盖从章草来也。大令……作草纯以篆法行之……”〔32〕李瑞清也有此类说法:“大令草出于篆。”〔33〕可知曾熙应是推崇王献之以篆作草的方式。其《篆隶草真四屏》中的临《月仪帖》及书于1919年的《题〈金冬心册页〉》等,便是用汉晋简牍墨迹中顺势圆转的笔势书写。此外,他还曾多次“以篆草之笔”〔34〕作画。

他认为学书如学诗一般,“必先知其源流,推其条理,然后可以集大成”〔35〕,自三代鼎彝至近人各有所长,需笃守和博取不可偏废〔36〕,不囿于某一碑帖。他的章草取碑刻“中实”的厚重之意而非碑刻方硬之形、篆籀和《夏承碑》之类的沉厚圆融、简牍章草的简朴,且1918后的章草更是简省了线条中段的动作、弱化波折,用较为简练、朴实、遒逸的篆籀笔意进行演绎,表达出一种敦厚圆融、简洁爽利、堂正洞达的独特面貌,这与其隶书钟情蔡邕的方式迥异。

沈曾植在《研图注篆之居随笔》中称:

篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。〔37〕

与沈增植、王世镗的章草时出魏碑方硬之形相比,曾熙在汉晋章草基础上掺和篆籀、古隶、分书之意,更符合“通乎古以为变”的追求。

二、沟通南北,糅合众体,寄情画笔

民国前期章草大兴。简牍的面世和传世法帖、名家墨迹易得,加之书法自身发展需求等原因,此时章草呈现出多种演绎方式。曾熙与沈曾植早在19世纪末便熟识,后同寓海上时金石书画频繁往来。曾熙的章草也如同沈曾植及王世镗、罗复堪等章草大家那般,走上了沟通碑帖、“异体同势”“古今杂形”的探索道路,只是他没有被沈曾植“激越跳荡”、方转翻覆的风格所同化,演绎出了一条独特的碑帖融合的章草道路。

1914 年,沈曾植收到罗振玉自日本寄来的《流沙坠简》样稿后,认为“简牍为行草之宗”〔38〕,便开启了简牍章草与黄倪行草、《爨宝子碑》等魏碑融合的道路,如王蘧常在《忆沈寐叟师》中说:“先生晚年自行变化,冶碑帖于一炉,又取明人黄道周、倪鸿宝两家笔法,参分隶而加以变化。”〔39〕沈曾植、王世镗、罗复堪等的章草作品中时见碑刻刀锋的方硬之形,波发踢出。沈曾植更是“专用方笔,翻覆盘旋,如游龙舞凤,奇趣横生”〔40〕,极尽变化之能事。而曾熙走的一条看似相似又截然相反的路径,其在一定程度上也运用了碑帖融合的方式,但又有具體区别对待。如李瑞清言:

余学北碑二十年,偶为笺启,每苦滞钝。曾季尝笑余曰:“以碑笔为笺启,如载磨而舞,所谓劳而寡功也。”比年以来,稍稍留意法帖,以为南北虽云殊途,碑帖理宜并究。〔41〕

由引文可知,曾熙是将日常随手笺启与书法作品,抑或说是大小字区别对待。正如沈曾植所言:“行草用于写书与用于简牍者,亦自成两体。”〔42〕这从曾熙一些作品中便能看出,在书写方式和风格上差别较大,大字作品较为苍劲庄重,而题款或信札小字则生动流畅,姿媚潇洒。这类小字少见纯粹的章草作品,而是夹杂章草或拟章草笔意书写,晚年的章草也主要以这种形式呈现。与大字相比,这些带有章草的题款或信札受简牍墨迹影响较大,在上文中也谈及其常以《流沙坠简》和“汉世残简存章法者”演绎。李瑞清也表示:

余近见《流沙坠简》,欲以汉人笔法为此体中兴也。〔43〕

曾熙在跋李瑞清所临《六朝碑四种》中说道:

……近敦煌石室经卷,见有北朝书章草,以证沙简中晋人手札,并可悟南北行草同源之妙,惜阮氏不及见也。〔44〕

曾熙及友朋们极为关注章草经卷,在其《年谱长编》中多次记载他们前往其亲家向燊处赏章草经卷,如:1915年观兰州所得章草卷,称“皆目所未睹”〔45〕;1918年和1930年观《妙法莲华经玄赞》卷第十,并称是卷“草有古法,且近章也”〔46〕。对于“南北同源”的问题时下已有较多探讨,此处无须赘言。也正是曾熙认为“南北行草同源”,才会将法帖、简牍章草与金石碑刻的写法相糅合,从其小字类作品中随处可见章草笔意,与其他风格浑然一体。

曾熙主张“书画同源”,晚年开始作画,时常运用章草笔意写之,如其在1919年为彦升《金冬心册页》题跋中言:

予箧旧有冬心梅花册子十二幅……随触寄笔,皆以予作草隶之法行之。〔47〕

还于1926年10月4日为亲家向燊作山水册页十二帧,并题:

古人称襄阳亦有蟹爪树,如作章草八分,戏为之。〔48〕1929年,以“草隶写墨兰”,并题:偶以草隶笔,写为荃荪心。

(《大风堂存稿》)〔49〕曾熙虽以碑版类风格名世,但章草意味渗透至笔墨血脉之中,化为万有。

三、曾熙及其友朋对宋克书风兴盛的推动

宋克书风是20世纪章草发展的重要支脉。曾熙及其友朋对于宋克书风在20世纪的兴起和发展起到了关键作用。1911年8月,曾熙在京城购得宋克《兰亭》。是月,好友谭延闿同其至李瑞清寓所观此作,并思“后有宋克跋,书法极精,类鲜于枢,不审何时人,当一考之”〔50〕。谭延闿不知宋克为何时人,可见此前较长时间内鲜有宋克作品流传。对于此点,曾熙曾感慨:“覃溪老人(按:即翁方纲)于《七姬墓志》有‘梦想三十年不得一见’之语……倘得见吾《兰亭》手跋……不知如何快愉也。”〔51〕李瑞清在《临宋克〈真草书谱〉》时记:“仲温书犹有魏、晋遗风,惜世所传只《七姬志》耳。”表明清末民初宋克章草都是难得一见的。曾熙的收藏拉开了20世纪宋克作品鉴藏与研习的序幕。1915年,曾熙再次展玩宋克《兰亭》,在书写周太史、陶凯、申屠衡等的跋文时,也对该《兰亭》经过众家的递藏和宋克的收藏过程加以详述。后又在题跋中感叹:“仲温先生书法,明一代所祖……予得先生手跋宋拓《兰亭》藏本真书,行草数千字,何异昭陵茧纸复见人间耶!”〔52〕曾熙对宋克评价之高可见一斑。此外,他还邀请了沈曾植为是册作跋,后于1917年10月由有正书局发行珂罗版精印〔53〕。此外,《宋仲温题跋》也是曾熙邀好友前往寓所赏玩作品的对象之一〔54〕。

李瑞清三弟李瑞奇于“汉上得之”的《宋克书孙过庭书谱》也是这一时期的“明星”之作。曾熙因1911年与此作失之交臂而倍感遗憾〔55〕。1915年,曾熙向李瑞奇借阅此作。1917年,曾熙欲归衡阳,才将借有一年余的此册归还,可见喜爱程度之深。其间,李瑞清、郑孝胥等好友“过曾士元,观宋仲温《书谱》墨迹……”〔56〕曾熙在题跋中言:“海内得先生墨迹如吾二家之精且多,实未尝见。”〔57〕时隔数年,册上又增添了谭泽闿、谭延闿、叶恭绰等的题跋。谭泽闿称誉:“仲温书以《黄庭》《乐毅》之神,兼《急就》《出师》之笔,令人观之如见敦皇窟中晋人简札也。”〔58〕(1929)谭延闿感叹“怀想十年”〔59〕(1930)。叶恭绰言其“所谓豪杰之士”〔60〕。

1928年,卓定谋藏《宋仲温〈急就章〉墨迹》经梁启超、罗振玉及余绍宋(1934年题)等八位名家题跋,前面还有郑孝胥、陈宝琛等五位名家的题签,蔚为壮观,轰动一时,罗复堪旋即将宋克章草纳入笔下演绎出典型书风。其还曾赋诗,表达对宋克章草的喜爱之情:“我爱东吴宋仲温,毫端精熟解删繁,曾将章草书书谱,真草聊翩辟妙门。”〔61〕但倘若没有此前曾熙及其友朋的收藏、品鉴、研习等多年推进,就难有“仲温章草在近代确是中兴”〔62〕。

曾熙曾称宋克章草“超唐入晋,然名满天下耳”〔63〕(1920),为“明一代所祖”。1921年,回复学生朱大可时说:“习章草者,宜自明人宋仲温入手。仲温遗迹,往往见于碑帖跋尾,可检临也。”〔64〕但当被问及“得力处,其在宋仲温、倪元璐乎?师笑而不答”〔65〕。“其笑而不答”并不意味着默认,对学生推荐该帖作为入门法帖,也并不意味着他着力于宋克。他认为“章乃隶分之变,宋仲温先生写章终多楷笔,然又非国朝人所能到”〔66〕(1916),“韵逸而不检”〔67〕(1919)。曾熙可能有过阶段性地研习宋克书风的经历,但从其作品中很难寻觅到宋克的影子。

此外,曾熙的章草成就还体现在对友朋和后学的支持上。如曾多次与张大千、马宗霍、朱大可等弟子探讨章草,也常赠送章草作品给友朋如潘天寿等人,还常为卓定谋、余绍宋、胡小石等章草家制订润例,并在其中力推他们的章草成就,如同章草家章一山、郑孝胥等为章草史中著作最丰硕者卓定谋制订书例:

闽县卓君庸……隶楷而外,尤工章草……〔68〕

刊发《介绍余越园先生鬻书画启事》:

合山阴父子矩矱与章草法度为一,俯仰操纵,自成精熟,深得皇索之遗。〔69〕

曾熙身边有多位章草书写研究者,除上述提及的,還有同乡谭延闿等都于章草用工极深,形成了研究章草的群体现象。

曾熙的章草演绎与沈增植方笔翻折的方式迥异,与罗复堪等宋克与碑刻结合一路、钱玄同等简牍墨迹一路、章一山以《书谱》为主导的一路等多种路数皆有不同,放眼20世纪章草初兴乃至兴盛阶段,曾熙的章草语言都是较为独特的存在,虽然其并未专以章草家自居,成就亦多有蒙尘,但将其放置于章草史的坐标中,其以篆籀笔意书写章草的取法路径和对宋克章草书风的再次兴盛,都具有时代性的开拓之功。之后的章草大家王蘧常也是运用篆籀的方式演绎章草,是否受到过其师沈曾植的好友曾熙的启发,还有待进一步考证。