马宗霍《书林藻鉴》与祝嘉《书学史》比较研究

2022-05-09徐志超

徐志超

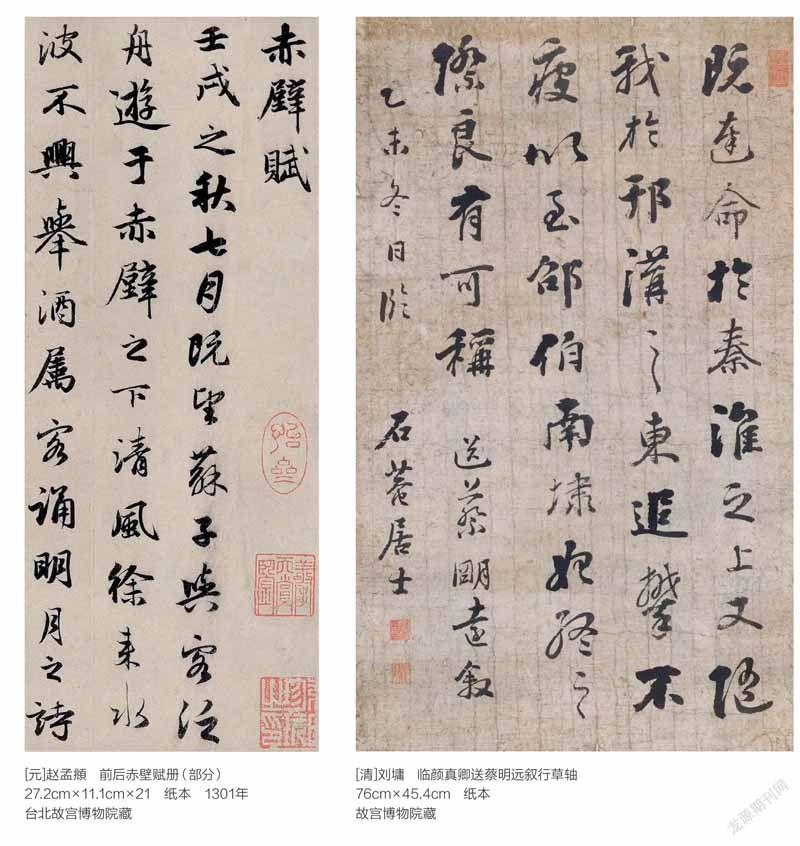

古代书法史著作的撰写体例受传统史书的影响,一般是以人物为中心,或为其作小传,或以辑录的形式,将他人评价罗列于书家之后。不过不管何种形式,基本都是史料的汇集,缺乏对书学发展之因果关系、规律、趋势的梳理。清代随着学术的发展,出现了一些讨论书学源流的专门著作,如阮元《南北书派论》、康有为《广艺舟双楫》等,促进了书法史研究向更深层次发展。

民国时期是传统书法史著作的终结时期,也是集大成时期。这时人们开始兼顾史料汇集与书学源流分析,其中最具代表性的两部著作即马宗霍的《书林藻鉴》与祝嘉《书学史》。他们依时代罗列历代书家,并在每个朝代前撰有小序,介绍本时期书学发展情况。同时,民国也是书法史撰写体例的转折期,书法史的编撰呈现出一些新的面貌,即在西方学术的影响下,祝嘉吸收了其章节体的著述方式,这成为后来书法史家编写书法史的主要体裁。

《书林藻鉴》与《书学史》在文章结构、取材、书学观念上有许多相似之处,后者有许多模仿前者的痕迹。本文欲通过对二者体例、取材、书学观点等内容的比较,深入挖掘各自的学术价值。

一、马宗霍《书林藻鉴》的编纂

马宗霍(1897—1976),原名骥,字承堃,号宗霍,斋名霋岳楼,晚号霋岳老人,湖南衡阳人。少年时就读于衡阳船山书院,受业于经学家、文学家王闿运。后至南京,任教于江苏省第一师范学校、国立暨南大学、金陵女子大学等高校。1925年拜章太炎为师,成为入室弟子,治经史之学。1927年到上海,任教于同济大学、国立交通大学等。又拜曾熙为师,研习书法,与张善孖、张大千昆仲同门。1935年任国立中央大学中文系主任、国民党党史资料委员会编审,之后又在国立师范学院、湖南大学、中央文史馆、中华书局等高校、研究机构任职。一生著述颇丰,有《中国经学史》《文字学发凡》《音韵学通论》《文学概论》《说文解字引经考》《书林藻鉴》等传世。

《书林藻鉴》的成书时间,据其序言,当在民国二十三年(1934),1935年由商务印书馆出版。

其著述目的,《凡例》云:“本编则穷源务蕲可征,故上起黄帝,沿波极于竟委,故下讫清末。敢云具艺林之钜观,庶几备书苑之通史。”〔1〕由此可知,此书为马宗霍所作书法通史。

本书的编纂体例,首先以书家为中心,所收书家上起五帝,下至清末,依时代先后罗列,基本上每个朝代各为一卷;每卷之前,各为序论,提纲挈领,论述本时期书学发展情况。各朝书家的排列,则先帝王、次诸家、次方外、次闺阁,各类又依时代先后排列。

至于书家名下所引用的各家评说,或用书名,或用篇名,依次贯连,以时代为先后,并加标识。至于各家评说观点不一,或褒或贬,则一仍其旧。

本书采用的是辑录体的编纂体例。中国历代书法史的编纂,许多都是直接引用前人文献,一方面由于唐代以前,书法一直依附于文字学,书法史著作也没有形成规模,可资取材的专门文献较少,另一方面是由史书的性质决定的,人们要尽可能保证史料的原始性、真实性。

班固在编纂《汉书》时,武帝以前部分基本出自《史记》,元脱脱等修《宋史》则直接拼合宋代几部国史,这是中国古代修史之传统。书法史也是如此,陈思《书小史》中许多条目出自张怀瓘《书断》及历代史书,陶宗仪《书史会要》元代以前各条基本抄自前人著作,且于书前列举引用书目。不过在正文中,《书小史》等书史文献均未注明各条出处。

“辑录”原本是类书的主要编纂方式宋董史《皇宋书录》首先将这种方式运用到书法史的编纂中,之后《佩文斋书画谱》(以下简称《书画谱》)中的“历代帝王书”与“书家传”

两部分、震钧《国朝书人辑略》等同样采用了这样的体例。书中对每位书家的介绍,皆直接引用前人文献,于每条材料前注明出处,其特点是“述而不作”,客观罗列前人记录的史实及评议。这种编纂方式注重文献资料的汇集和学术思想的贯通。从搜集资料的丰富性和客观性来说,辑录体具有明显的优势,从不同学者对某一书家、某一问题的记载和评价中,可以使人了解某个领域的学术流别,以及大家对什么问题比较关注、讨论较多;另外客观上起到了辑佚的作用,许多亡佚的文献我们可以据此略窥其原貌;有些引文还具备校勘价值。

《书林藻鉴》的材料来源,马宗霍在其目录后专列其引用书目367种,云:“本编所引诸说,凡用书名者,略以类从,分次于下,以资检校。惟集部与方志所引尤繁,集部皆用人名,方志大抵官书,兹不备举其目。”〔2〕是知書中实际用到的文献,不止于这三百多种。具体包括正史、各类人物传记、类书、史料笔记、书法史论著作、金石著作、方志、文集等。其于书史之编纂,为功甚巨。陈硕《马宗霍〈书林藻鉴〉〈书林纪事〉研究》一文认为,《书林藻鉴》所引用的诸家文献有不少字词讹谬、文题不合、拆分原文等问题,以马氏学养之深厚,不应如此,《书林藻鉴》并非由马氏以从无到有的过程独立纂辑完成的。并提出,马氏在纂辑该书时选定了少数几种体例近似的文献作为资料来源:五帝迄明主要参考《书画谱》,删减在书法史上影响有限的书家及某些引文的内容,并增补了《书画谱》以后的大量文献,包括许多金石文献成果;清代主要参考震钧《国朝书人辑略》〔3〕。

《书林藻鉴》与《书画谱》的关系,陈文所言大致不误,我们在此略为补充:马氏对《书画谱》中书家的借鉴部分,陈文称自五帝迄明,不过经比对,笔者认为晋代以前部分书家数量、排序及引书情况,《书画谱》与《书林藻鉴》有较大的不同,马氏借鉴《书画谱》的部分约始于南北朝,以至明代。

首先,晋代以前书家数量、排序与《书画谱》相差较大,以曹魏时书家为例(除帝王以外),《书林藻鉴》罗列书家依次为:邯郸淳、卫觊、钟繇、胡昭、韦诞、钟会、钟毅、韦熊、卫臻、虞松、宋翼、张揖、刘廙、杜畿、王明山。

而《佩文斋书画谱》所列为:钟繇、孙子荆、关枇杷、钟会、钟毅、宋翼、胡昭、邯郸淳、卫臻、卫觊、韦诞、韦康、韦熊、苏林、张揖、刘廙、虞松、应璩、杜畿、杜恕、诸葛诞、夏侯玄、张缉、王明山、江伟、陈翕、韦秀、钟舆。

其次,从引用文献上看,对于引用同样的文献,二者对材料的剪裁也有差异,如二书同引张怀瓘《书断》中介绍秦李斯的内容:《书林藻鉴》:小篆者,李斯所作也,增损大篆,异同籀文。画如铁石,字若飞动,其铭题钟鼎及作符印,至今用焉,斯虽草创,遂造其极矣。赞曰:李君创法,神虑精微。铁为肢体,虬作骖騑。江海淼漫,山岳巍巍。

长风万里,鸾凤于飞。〔4〕《书画谱》:始皇并六国,斯乃奏罢不合秦文者,于是天下行之。画如铁石,字若飞动,作楷隶之祖,为不易之法,其铭题钟鼎及作符印,至今用焉。〔5〕二者对《书断》原文均有剪裁,但《书林藻鉴》并非以《书画谱》为底本抄录,这是显而易见的。此类例子可谓比比皆是,兹不赘述。

晋代以后的材料,马氏对《书画谱》也不是直接照搬,而是其基础上,对其中许多书家的材料进行了重新搜集、整理以及补充:《书画谱》更重视书家生平,有时并不涉及书法;马宗霍更加重视与书法有关的内容。所以有时同一位书家,虽然在《书画谱》和《书林藻鉴》中参考了同一部文献,但引用内容却并不相同,可见马氏并不是对《书画谱》做机械的抄录。如刘宋“朱龄石”条:《书画谱》:朱龄石字伯儿,沛国沛人也。

封丰城侯,为雍州刺史。(《南史》本传)〔6〕《书林藻鉴》:《南史·刘穆之传》:灵石便尺牍。〔7〕由此可见,马氏虽然可能参考了《书画谱》,但并没有囿于《书画谱》的材料限制,而是在其基础上重新搜寻整理,完成了一部独具特色的书法史专著。

至于《书林藻鉴》与《国朝书人辑略》的关系,则如陈文所言,《书林藻鉴》对其有较多的吸收,其“杨翰”(含)以前人物大多出自《国朝书人辑略》,人物前后排序大底一致,且所引诸家品评也极为相似。不过马氏对其又有所增补:杨翰以后又增入除了方外、闺阁以外杨沂孙、莫友芝、陈澧等46名清末民国书家,引用材料也增加了许多震钧书中所没有用到的材料,如阮元、杨守敬、章太炎等论书言论、《中国人名大辞典》、其自撰《霋岳楼笔谈》等。

二、祝嘉《书学史》的编纂

祝嘉(1899—1995),字燕秋,广东文昌(今属海南)人。出身于书香门第,幼承庭训,尤其喜欢书法,早年学习颜真卿。1928年受聘于新加坡育英学校,结识张叔仁。张氏深研北碑,对祝嘉启发较大。受其影响,祝嘉开始研读包世臣《艺舟双楫》与康有为《广艺舟双楫》,并在书法上也开始学习魏碑。1935年,在南京正中书局出版其习字心得《书学》。1937年抗日战争爆发后,祝嘉辗转入川,做图书管理员,1941年开始了《书学史》的写作,历时数月即完稿。后受聘于国立社会教育学院图书馆学系,主讲金石学、文字学等。1947年,随国立社会教育学院迁至苏州并定居。同年,《书学史》由上海教育书店正式出版,于右任亲为此书作序以褒扬。

《书学史》的成书背景,祝嘉自序云:“今岁(1941),始有意于《书学史》之作,而书籍阙如。陈思之《书小史》,厉鹗之《玉台书史》,书家小传也;《书小史》仅至五季而止,《玉台书史》且限于闺阁。米芾《书史》则书评也,一小帙耳,一鳞一爪,未足以尽书史之用。今人马宗霍《书林藻鉴》,所列书家虽众,然重在品评,所录各家评语,有多至数十则者,盖以符其‘藻鉴’之名,非书史也。其有一二译者,原出东人之手,所见不广,更不足道。予因检簿录……不数月而稿成,约得二十五万言。”〔8〕他在《书学史编辑记》一文中更是直言当时“要找到一本完完全全的书学史,是找不到的,孤陋寡闻的我,在新舊目录中,也无法找到一本书学史”〔9〕。在祝嘉看来,中国自古以来并没有一部书法史,包括书家小传类的《书小史》《玉台书史》及辑录体《书林藻鉴》。所以后世也一直有学者认为祝嘉《书学史》是中国历史上第一部真正的书法史〔10〕。

但是,一个时代的学术有一个时代的特征,我们不应以今天的学术标准来衡量古人。如果书家小传不能算作书法史,那中国历代的正史一直以纪传体为编纂体例,难道它们都不是史书?又,关于马氏之书,祝嘉唯见其名为“藻鉴”,为何不见其《凡例》所云“庶几备书苑之通史”?且祝嘉所作《书学史》,虽然形式上吸收了西方传来的章节体,但具体的文章结构与马宗霍《书林藻鉴》并无太大区别,无非依朝代为序,每朝为一章。首论是代书体演变,略加考证及品评;后列书家传记,而这一部分仍然是历代书家名录和前人品评的罗列。其所增加者,不过是一些书家著述,而且仅收篇幅短小者,这种收录方式也是古代史家之惯例。由此看来,《书学史》的出现并非横空出世,仍然是站在巨人的肩膀上,不然何以能够数月之间完成二十五万言?

《书学史》的体例,仍是延续《书林藻鉴》辑录众家评说的方式。在引用之前相对增加了书家生平的介绍,绝大部分引用的材料少于且见于《书林藻鉴》。关于引用文献,有一点值得注意的是,五代以前部分,祝嘉对陈思《书小史》尤为重视。他在罗列前人文献时,如果材料出于《书小史》,多数将其排在最前面,然后再罗列其他文献,哪怕是早于《书小史》的文献,也会排在其后,如第六章《晋朝之书学》:

“文帝”条,先引陈思《书小史》,再引窦臮《述书赋》;〔11〕“武帝”条,先引《书小史》,再引《宣和书谱》;〔12〕“杜预”条,先引《书小史》,再引张怀瓘《书断》等等。〔13〕另外,陈思《书小史》中多有引用前人的文字,包括张怀瓘《书断》等。《书学史》遇到此类情况,一般会引《书小史》,而不引用文字更早的出处,如第四章《汉朝之书学》:“班固”条:《书小史》称其九岁能属文,好古,工篆,李斯曹喜之法,悉能究之。〔14〕“苏班”条:《书小史》称其五岁能书,为伯张称叹。〔15〕“赵袭”条:《书小史》云其与罗晖并以能草书,见重关西,矜巧自与,众颇惑之。与张伯英素相友善。〔16〕

以上《书小史》所云,皆出自《书断》。从《书学史》的引书情况来看,祝嘉必然参考过《书断》,而且以上几条马宗霍《书林藻鉴》中也明确标明出自《书断》,故知祝嘉并非不知道其原始出处,而是有意为之。这么做的原因我们今天无法确定,可能是为了便于确定研究范围,有利于材料的收集。

宋代以后,书家众多。不过以其与《书林藻鉴》相较,书家大多不出《书林藻鉴》范围,甚至前后次序也有一致性,唯局部位置有些调整。其中也有极个别书家未见于《书林藻鉴》,如宋之杨虚己、富弼,元之张贞居、陈自幼,明之滕权等。

引用文献方面,《书学史》在正文中的引用条目虽然少于《书林藻鉴》,但在引用文献的类别上与《书林藻鉴》还是有一定的差别。其一,《书学史》的引用书目中,金石文献的数量增加了不少,比如孙星衍《寰宇访碑录》、赵之谦《续寰宇访碑录》、严观《江宁金石待访目》、丁敬《武林金石录》、李文田《和林金石录》等等;其二,增加了一些专题研究文献,比如以《石鼓文》《兰亭序》《瘗鹤铭》为对象的专题研究著作也在祝嘉的引用范围内;其三,祝嘉自撰《愚盦书话》亦在其引用范围中。

三、《书学史》对《书林藻鉴》的继承

《书学史》在编纂体例、取材、书法史观等方面对《书林藻鉴》均有所借鉴和吸收,马氏《霋岳楼笔谈》基本全部被纳入《书学史》。编纂体例及取材的问题,已具前文,书法史观也颇有相似之处,如开篇追溯书学的起源:

《书林藻鉴》卷一序:

书法之起尚矣,《史记·封禅书》引管仲之对桓公曰:“古者封泰山禅梁父者七十二家,而夷吾所识者十有二焉。”《韩诗外传》亦称:“孔子升泰山,观易姓而王,可得而数者,七十余人,不可得而数者万数也。”盖登封者皆刻石,刻石必有书,故管、孔得从而考之。〔17〕《书学史》第一章:

《史记·封禅书》载管仲对桓公之言曰:“古者封泰山禅梁父者七十二家,而夷吾所识者十有二焉。”《韩诗外传》亦云:“孔子升泰山,观易姓而王,可得而数者,七十余人,不可得而数者万数也。”可见古代封禅,皆有文字刻石,故管仲、孔子,得而考之。〔18〕

二者考书学之起源,皆追溯到上古帝王泰山封禅。

又如分析晋朝书学发达的原因:

《书林藻鉴》卷六序:

夷考其故,盖有三焉。一则时接汉魏,诸体悉备,无烦极虑,便可兼通,择要而从,尤易专擅,不独为之华藻也。又从而绣其鞶帨,济成厥美,亦固其所。一则隶齐草圣,笔迹多传,服拟有资,师承匪远。酌其余烈,自得新裁。挹彼遗规,成吾楷则,信埏埴之罔穷,斯挥运之入化。虽曰前修已妙,转觉后出弥妍。一则俗好清谈,风流相扇,志轻轩冕,情骛皋壤,机务不以经心,翰墨于是假手。或品极于峰杪,或赏析于豪芒。乃至于父子争胜,兄弟竟爽,殚精以赴,疲神靡辞。以此为书,宜其冠绝后古,莫与抗行矣。〔19〕

《书学史》第六章序:

晋代书学,接汉魏之光焰,名山之石刻如新,书家之墨迹犹在,谠论名言,多亲闻而目见,师承不远,自易步武。况世好清谈,浮云富贵,百念既空,自能专工艺事,翛然尘外,韵胜度高之誉,非无因也。〔20〕

讨论为何晋代书法能够兴盛,祝嘉不过是改变了马宗霍的表达方式,其核心思想并无差别。

又如论南北朝书学源流:

《书林藻鉴》卷七序:

实则溯其渊源,南朝承东晋,出于二王;北朝承赵燕,出于崔卢。而二王崔卢,固同以钟繇、卫瓘、索靖为宗者也。〔21〕

《书学史》:

今再申而论之:南朝书法,源出王氏父子;北朝书法,源出崔悦、卢谌。然二王崔卢,固同出于钟繇、卫瓘、索靖,实同一宗。〔22〕

由此观之,无论是体例、取材还是书学观念各方面,《书学史》受《书林藻鉴》的影响都是十分明显的,将其称为第一部系统的书学通史,恐言过其实。

四、二者的不同之处

《书林藻鉴》与《书学史》的区别主要体现在三个方面:其一,对待帖学与碑学的态度不同,马氏较为客观,祝氏扬碑学而抑帖学;其二,对史料的剪裁不同;其三,《书学史》各朝序言不仅对书学源流进行论述,同时部分章节还对某些问题的前人研究成果进行简单的梳理,这在历代书法史著述中尚属首次。

首先,二人对碑学与帖学的态度,体现在自南北朝以后各朝序言中。对于南北朝时期的书法,马宗霍认为:“南北书法,既因地理历史之各异而不同,则原各有独到之处,固不可囿于唐宋主南之见,鄙北书为不足道;亦不可执南帖之伪者,遂诬此即南朝人书,以与北碑原石相较,而谓北高于南也。”〔23〕马氏在这里提到的南北书法,仅就南朝尺牍与北朝碑刻所言,认为各有其价值;而祝嘉则认为今传南朝刻帖,面貌已非,“欲深究南朝之书学,仍必于碑刻中求也”〔24〕。他虽然没有将尺牍与碑刻进行直接的比较,但显然其更重视碑刻之价值。祝嘉还强调:“楷法至南北朝已登峰造极,不能再进。自隋以降,江河日下,渐入薄弱呆板之途,而不能自拔矣。”这里为后文论述唐宋书学之衰落做了铺垫。

唐代书法,马宗霍认为:“唐代书家之盛,不减于晋。”〔25〕他客观分析了唐代书学的发展轨迹,列举了各种字体的代表人物,如将唐代书法分为三期:初期上承东晋南朝书法,以学习右军为主;中期以颜真卿的崛起为代表,使唐代书法具备了独特面貌;元和以后,柳公权、沈传师等专主瘦硬,虽不及唐中期之雄强,但仍具特色。而祝嘉虽然承认唐代书家众多,但“古意已失,而且俗气甚盛”,一言以蔽之:“书至于唐,雄厚之气已失,江河日下,非天才学力所能挽回。”具体表现为“不复能推陈出新,止求整齐,有类算子”,当然这主要针对楷书而言,“行草尚有可观”。〔26〕

元代书坛,以赵孟頫主盟。对赵氏的看法,马、祝亦有不同。马宗霍认为,赵孟頫出入晋唐,虽不及右军鲁公,但大体能继承传统,“不失旧物,差胜宋襄,未敢望桓文也”〔27〕。而祝嘉则认为:“赵宗晋者也,取二王糟粕,沿枣木之伪体,虽劳无功,多亦奚为?”〔28〕他贬低赵孟頫原因之一就是取法宋代以来的刻帖,这也可以看出他对刻帖的态度:宋代以来的刻帖并非古人真迹,价值不大,不值得取法。所以后來论述明代书学时提到,由于明代帖学大行,所以又是“江河日下,不足观者矣”〔29〕。而马宗霍则能客观探究帖学的价值,“帖学大行,故明人类能行草,虽绝不知名者,亦有可观。简牍之美,几越唐宋。唯妍美之极,易粘俗笔,可与入时,未可与议古”〔30〕。他既指出了刻帖对书法学习积极的一面,又提出了学习刻帖应当注意的问题,要避免因妍美而近俗。

总的来看,祝嘉对帖学持贬抑的态度,总是称此种书法“江河日下不足观”,认为北朝碑刻才是学习书法的不二法门,清代碑学勃兴“一扫帖学纤弱衰颓之势,大家辈出,追攀高古”,通过学习魏晋碑刻,“颇可窥见古人用笔之法,遂能大放光焰,而与唐贤颉颃,不复目有宋明矣”〔31〕。这作为祝氏自己的一种书学史观,想要弘扬碑学,自然没有问题。但作为一部书法史专著,以这种比较主观,甚是有些偏激的观念为主导,是颇不可取的。

修史之要求,胡应麟《少室山房笔丛》云:“才、学、识三长,足尽史乎?未也。有公心焉、直笔焉。”〔32〕所谓“直笔”,即能够“秉笔直书”“不虚美,不隐恶”之史德。章学诚《文史通义》云:“能具史实者,必知史德。”〔33〕修史必须慎辨主观与客观,尊重客观,不以主观强加于客观。又云:“欲为良史者,当慎辨于天人之际,尽其天而不益以人。”〔34〕这包含两层意思,一是分清哪些是自己的主观认识,哪些是客观史识,尽量尊重客观史实,不把自己的主观认识掺杂其中。要有这样一种态度,则虽不中不远矣。二是看到史家对待历史是非不能不动感情,因而特别提醒,要尽量使自己的感情符合事理,以理性来约束自己的感情,使主观最大限度地接近客观。不然“违理以自用”,必然导致“似公而实逞于私,似天而实蔽于人,发文为辞,至于害义而违道”〔35〕。所以吕思勉先生在撰寫《白话本国史》时,其《序例》中提到时人新修史书的问题,其中一个便是“措辞的时候,随意下笔,不但把自己主观羼入,失掉古代史事的真相;甚至错误到全不可据”〔36〕。祝氏为宣扬碑学,以至将帖学贬低至一无是处,却不见宋元明清数百年间,在帖学的影响下产生了多少书家,其中不乏开宗立派之大家;且清中期以后,虽然碑学兴盛,然到清末民国时期,碑帖走向融合,如为《书学史》作序之于右任,即为碑帖融合之代表人物,何故祝氏视而不见?故帖学之价值,绝不能以祝氏“江河日下不足观”一语概括。祝氏为一己之私,贬抑帖学,则其书便不能真正客观反映书法史的本来面貌。

二书对于史料剪裁也有一些不同,不仅是数量多寡的问题。马氏的原则是各家评说观点不一,或褒或贬,则一仍其旧。而祝氏则选取自己认同的评语,不认同则摒弃不录,欲通过史料的剪裁表达自己的书学观念。比如对吴昌硕的书法,马宗霍评价并不高,其自撰《霋岳楼笔谈》云:“缶庐写《石鼓》,以其画梅之法为之,纵挺横张,略无含蓄,村气满纸,篆法扫地尽矣。”〔37〕但是也有学者是认可吴昌硕的书法的,如:

向燊云:“昌硕以邓法写《石鼓文》,变横为纵,自成一派,他所书亦有奇气,然不逮其篆书之工。”

符铸云:“缶庐以《石鼓》得其名,其结体以左右上下参差取姿势,可谓自出新意,前无古人。要其过人处,为用笔遒劲,气息深厚。然效之辄病,亦如学清道人书,彼徒见其手颤,此则见其耸肩耳。”

对于不同观点,马氏均加以引用罗列,后世学者可据此综合分析吴昌硕书法之水平及影响。而《书学史》中仅收录马宗霍《霋岳楼笔谈》中的评语,从编纂史书的角度来看,此亦不及《书林藻鉴》之公允。

将梳理前人研究成果这项工作引入到书法史著作中是《书学史》的创见。比如《石鼓文》研究,他以问题为中心,详细罗列了历代学者主要观点,首先是《石鼓文》之时代:

石鼓文,唐宋诸贤,皆以为周宣王时太史籀所作。欧阳修虽设三疑,然仍信昌黎之说,以为非史籀不能作。乃金人马定国,尝考石鼓文字画,以为宇文周时物,顾亭林亦附和之。然此说最不可信,以唐贤去宇文周尚近,证据必多,未有不知者也。此外郑樵《通志略》列入秦代,谓作于惠文王之后,始皇之前;罗振玉《石鼓文考释》,定为秦文公时物;马叙伦《石鼓文疏记》亦然;俱言之成理,持有之故。然《史记·十二诸侯表》,秦文公元年为周平王六年,平王之上为幽王,在位十一年,幽王之上即宣王,相距不过十七年。据郭沫若考证,作于秦襄公八年,襄公八年,平王元年也,相距更近。且先秦亦周世也,所异者,出于秦臣之笔,抑太史籀之笔耳。〔39〕

之后又对《石鼓文》著录、技法等问题进行了梳理,可以说是书法史研究领域早期的研究综述。此举颇有益于学者。虽未成规模,然草创之功终不可没。

综上所述,《书学史》在编纂体例、取材、书法史观等方面对《书林藻鉴》均有借鉴和吸收。但《书学史》整体表现出崇碑抑帖的书学观念,对评价书家的各种观点罗列也不够全面,从史书编纂的角度来看不如《书林藻鉴》客观。当然《书学史》也有其创新之处,即引入了章节体的著述方式,并首次在书法史著作中对某些问题的前人研究成果进行简单的梳理,此举具有开创意义。