从献祭到永生

2022-05-09韩少玄

韩少玄

题为《八女投江》的中国画,王盛烈创作过两件。第一件创作于1957年,现藏中国国家博物馆。第二件为筹建“九·一八”历史博物馆而作,尺幅更大,但是除細节内容,在构图形式等方面基本并没有变化。

“八女投江”作为一个真实事件、一段惨痛的历史记忆以及一种悲壮的革命精神,对亲历过“九一八”的王盛烈有着深刻而持久的影响,这种影响是刻骨铭心的。本文拟从美学角度尝试进入“八女投江”和《八女投江》的意义系统,阐述中国国家博物馆藏王盛烈《八女投江》的美学内涵。

一、献祭:关于“八女投江”与《八女投江》中死亡主题的审美观察

1938年10月,在“九一八”事变后,东北抗日联军第5军一部在牡丹江地区的乌斯浑河渡口与日伪军相遭遇并展开激战,为掩护大部队顺利突围,妇女团的八位女官兵在指导员的带领下主动吸引日伪军视线,最后弹尽粮绝、集体沉江殉国。后经相关学者通过不断的访查、考证,最终确认她们分别是指导员冷云,班长胡秀芝、杨贵珍,战士郭桂琴、黄桂清、王惠民、李凤善和被服厂厂长安顺福。这八位女英雄中,年龄最大的是指导员冷云,时年23岁,而最小的战士王惠民年仅13岁。

新中国成立后,不同领域的艺术家也先后创造了诸多绘画、雕塑、影视等题材的艺术作品表达他们对于八位女英雄的缅怀与崇敬。

王盛烈的中国画作品《八女投江》就是这诸多艺术作品之一。从美学的角度来审视王盛烈的《八女投江》、想象八位女英雄在生死抉择的那一瞬间,首先需要提出并解答这样一个问题:面对死亡,她们如何做到了无所畏惧?面对死亡,她们为何会无所畏惧?

根据目前关于“八女投江”的文献资料记叙来看,以指导员冷云为首的这八位东北抗日联军的女官兵,当她们成功吸引了日伪军并使得能够顺利脱险之后,她们也将自己置于了生死存亡的绝境。因为在她们的身后是数以千计、装备精良的日伪军,实力悬殊,而在她们的面前则是汹涌急湍的江水,据记载她们无一例外都不擅长游泳。也就是说,在弹尽粮绝且绝无渡江可能的情况下,如果她们拒绝成为日伪军的俘虏,也就意味着基本上丧失了生还的可能。在生和死的面前,她们共同决定渡江,或者说,她们共同选择了死亡。战争,某种程度上即是死亡。但是,同样作为战争所带来的死亡,却有着完全不一样的审美意味。战争所带来的死亡,在美学的视野中概括起来主要有两种,一种是一般意义上的伤亡,另一种是美学意义上的牺牲。参与战争并为之付出生命,是每一个战争的参与者都注定会要面对的事实,但是不可否认,并不是每一个因此而失去的生命都是有价值、具备审美意义的。战争所带来的第一种意义上的死亡,事实上,仅仅意味着生命的意外终止,而被终止的生命并没有因此为他的族群以及更广泛意义上的人群带来任何一点福祉。相反,他们的死亡却极有可能进一步彰显了也见证了人性中丑陋和罪恶,因为他们的死亡的前提是源于自身的贪婪、凶残以及盲目,在这个意义上,战争是非正义的、死亡是无意义的。而“八女投江”这一革命历史事件中的死亡,却是在另外层面上发生的。准确来讲,这八位女英雄的死亡,应该被称为牺牲。何谓牺牲?在最原初的意义上,牺牲指的是远古时代的先民通过宰杀牲畜的方式向天神祭祀,而在延伸的意义上,则是指人为了实现某种价值而舍弃生命。那么,“八女投江”这一革命历史事件,事实上也就是一种生命的献祭,只不过原初的先民献祭的对象是高高在上、虚幻不实的神灵,而八位女英雄献祭的对象则是一个国家、一个民族的理想与未来。

因此这里可以认为,献祭,是“八女投江”这一革命历史事件以及王盛烈的中国画作品《八女投江》在死亡美学层面上的主要姿态,下面主要从这个角度来探讨“八女投江”以及王盛烈《八女投江》的美学含义。

刚刚已经提及,以指导员冷云为代表的这八位女英雄,她们走向死亡的这一行为乃是一种生命的献祭行为,与远古蒙昧时期先民通过宰杀牲畜的方式祭祀天地神灵的献祭行为存在着某种程度的相类似。但事实上,这两种形式上不无相似的献祭,却有着本质性的区别。两者的区别在于,蒙昧时期的远古先民之所以要向天地神灵献祭,是因为他们作为刚刚有着自我觉醒意识的人类还处于初始性的历史阶段。无论是相对于神秘莫测天地自然还是相对于之后文明发达的人类,他们无疑都是弱小的、胆怯的,尤其面对刚刚从中脱身而出、被作为了自我存在对立面的天地自然,他们时刻都体验着危机生存的威胁和恐惧。因此,为了能够从他们自身之外更为强大的,而且在他们看是具有超凡神性的自然天地获取庇护,他们以祭祀的方式愉悦之、以献祭的方式祈祷之。也就是说,在献祭的对象面前,蒙昧时期的远古先民作为献祭者始终都是谦卑的存在者,在他们和他们的献祭对象之间存在着一条无法逾越的鸿沟。这一鸿沟的存在,也就不可避免地造就了两者之间的存在姿态的绝对不平等。毫无疑问,以指导员冷云为首的八位女英雄的献祭对象,同样是一种神性的存在,但是她们面对自己的献祭对象却丝毫没有原始先民的恐惧感。相反,她们所献祭者,能够给她们带来无尽的期待和希望,为了这期待和希望的降临,她们甘愿付出生命的代价。与原始先民的献祭对象所不同的是,八位女英雄的献祭对象既不是具有绝对强力的外在他者,也不是遥不可及的彼岸之物,她们用自己的生命致祭的,乃是一个一个国家和民族的未来,而这个国家和民族的未来关乎存在于其中的每一个体的存在。在这个意义上,她们所致祭的,其实就是她们自己,或者说她们大写的自我。在她们致祭的那一刻,这个国家是贫困的、这个民族是充满苦难的,但是她们相信这一切终将会成为过去,她们献祭的时刻的黑暗,被定义为黎明前的黑暗。她们献祭的时刻,已经是北方的十月,滔滔江水凛冽着彻骨的凉意。在生死存亡的危急时刻,她们应该听到了她们所献祭者的召唤。她们也知道,她们每向前一步,都会拉近一点与献祭者的距离,献祭者所带给她们的关于胜利的、光明的、和平的期待和希望也就会更近一点。这是她们献祭的动力所在。不难发现,八位女英雄的献祭行为,在传统的中国文化史上有着并不少见的先例,比如屈原、比如苏武等等,在较为宽泛的意义上,八位女英雄与他们一样,将自我的个体生命终止于献祭的仪式之中。这也就意味着,八位女英雄的献祭行为,有着更深层次上文化传统作为内在的阐释和支撑。874A93C3-A243-42D9-AB06-06265A1C55B2

原始先民的祭祀仪式中,被作为祭品献于天地神灵的,往往是被宰杀的牲畜或者活生生的牲畜。在献祭的过程中,献祭者还会以或者谦卑,或者谄媚的舞蹈和音乐等祈求他们的献祭对象接纳他们的献祭物,并以此期待他们的献祭对象能够满足其需求。据人类学家和民俗学家研究,不同的民族在不同的时期会因为不同的目的而献祭,并且也会有不同的物品被用于献祭,其中也不乏以人为祭品。当然,在以人为祭的献祭行为中,女性往往会被作为主要的祭品。这就是说,在人类的献祭行为中、在以人为祭的过程中,人类的女性乃是一种极为重要的献祭物。需要说明的是,这当然是人类处于原始蒙昧时期的一种不无野蛮的行为,当男性的献祭者将同样作为人类的女性作为祭品献祭于神灵的时候,他们其实并没有意识到他们献祭的并不是一般意义上的“物”而是与他们一样的人,或者说在他们所因循话语系统中女性就应该被作为用于献祭的“物”。尤为不可忽视的是,这种观念其实从蒙昧而原始的先民那里一直蔓延下来,长期存在于人类的文明进程和文化史的演进过程中,也就是说,在极为漫长的一段历史时间内,人类的女性在男性为主导的话语系统之内始终都没有改变她们被作为献祭之物而存在的命运。女性的这种生存状态以及命运,成为“八女投江”这一革命历史事件展开的基本背景,也成为王盛烈创走《八女投江》的逻辑起点。也就是说,八位女英雄以及她们所在的妇女团(也包括整体意义上参与抗战的女性群体)之所以投入到抗击日伪军的战争中去,并最终为之付出自己宝贵生命,其根本的目的就在于通过自身的努力去改变女性的这种被作为献祭之物而存在的境况。这八位女性,生逢新旧社会的交汇之处,她们必然遭遇了被作为献祭之物而存在的必然命运,而较为幸运的是,她们已经有机会通过自己的努力去改变这一切,为此她们投入本不应该女性参与的战争。换句话说,当我们从美学的角度上将八位女英雄的牺牲定位于献祭行为的时候,实际上她们是通过这种方式去改变她们作为献祭之物的必然命运。

由此而言,王盛烈所描绘于画面的八位女英雄舍生取义的场景,也就因此而具有了双层含义:其一是八位女英雄以决绝的姿态与日伪军相抗争。因为这些日伪军所表征的正是将人类中的女性作为獻祭之物的主要象征,就在八位女英雄牺牲前的不久,这些日伪军发动了令人发指的“九一八事变”,不难想象在这一惨绝人寰的事件中女性是主要的受害者之一。而发动事变的日伪军,其实更准确地说是野蛮而强权的男性群体,是决定着她们被作为献祭之物的根源所在,因此,他们选择了抗争、选择了死亡。其二是极为虔诚的献祭。虔诚,在献祭者看来是决定祭祀效果的最主要的决定性因素,八位女英雄义无反顾决定渡江,其实也就最为直观地显现了她们对于献祭对象有着足够的虔诚,画面上先行下水的三位女英雄坚定的面容和姿态充分说明了这一点。而且,为了改变她们自身长久以来的被作为献祭之物的处境和命运,她们在生死存亡的那一瞬间选择了主动献祭。也就是说,她们是通过主动地将自我作为献祭之物的献祭行为,改变她们长期以来被动的被作为献祭之物而存在的命运。可以看出,手段和目的的界限在此有些混淆,正因为这样,王盛烈的这件中国画作品以及“八女投江”这一革命历史事件本身内在性充满了张力。不过,在八位女英雄的献祭行为中,她们已经先行改变了女性被作为献祭之物的命运,因为在她们以自我决断为契机所实施的献祭行为中,她们也就绝对性地主动性地把握住了自我的命运。在这一点上来说,她们不再是被动地被作为献祭之物,相反她们以这种不无悲剧色彩的方式赢取了对于自我的决定权。从这八位女性的主动献祭开始,人类族群中女性被动作为献祭之物的命运开始改写了。

王盛烈的《八女投江》首先讲了一个女性从献祭之物到主动献祭的故事,并意在阐述这样一个事实:主动地献祭,是改变女性长期以来被作为献祭之物的必要前提。

二、永生:关于“八女投江”与《八女投江》中死亡主题的审美解读

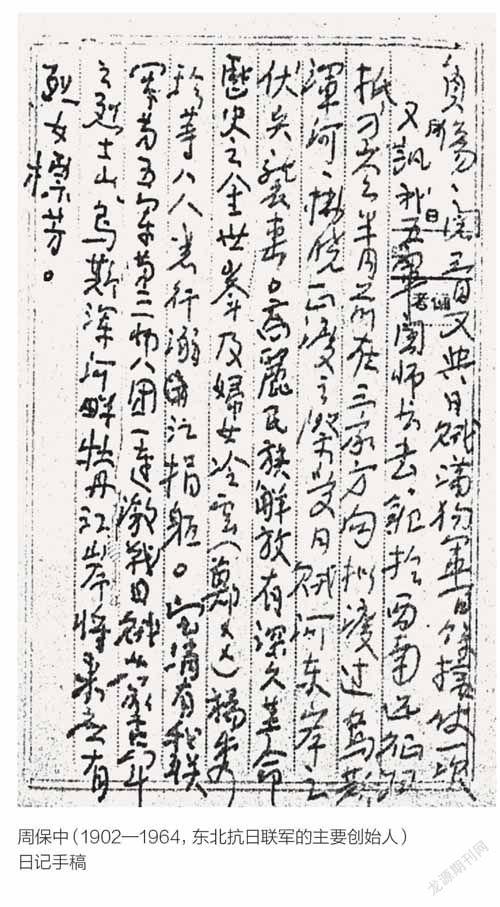

目前所能依凭的关于“八女投江”较早而较为可信的文献记录是周保中的日记,简略记述了八位女英雄的事迹:“我五军关师长书范于西南远征归抵刁翎,半月前拟在三家方向度过乌斯浑河,拂晓正渡之际,受日贼河东岸之伏兵袭击。高丽民族解放有深久革命历史之金世峰及妇女冷云(郑xx)、杨秀珍等八人,悉行溺江捐躯……乌斯浑河畔牡丹江岸将来应有烈女标芳。”〔1〕显然,这样的记述过于简略了。

也就是说,经久传唱的“八女投江”这一革命历史重大事件,实际上诸多细节性的内容都是缺席的,而我们所熟知的关于这一事件的具体细节,大多源自回溯式现象,可以说并没有过多的确定性的事实依据。那么,当“八女投江”真正成为过往的历史事件,因其细节真实的匮乏而招致了某些研究者的诘问甚至是诘难。这些研究者认为,既然“八女投江”这一历史事件并没有确切的证据和文献,也没有确定可信的现场目击者,而我们对于这一事件的一切认知都源自事后的想象和口口相传,那么,这是不是就意味着这一事件的不真实?或者说,这一事件根本就是出于某种现实目的的虚构。但是,这真的就意味着这一事件不可信?或者说,这八位女英雄仅仅只是虚构性想象,因而绝无存在的必要?事实并非如此。

我们知道,历史其实是由两部分组成的,一部分是事实性的历史,一部分是价值性的历史。事实性的历史固然真实可信,但是真正能够作用于我们群体以及个人生存的往往是价值性的历史。而且我们也知道,作为价值的历史也未必就是作为事实的历史的升华。换句话说,我们的生存所需要的价值性历史,并不排斥和拒绝这一历史的事实性的缺席。那么,尽管由于相关文献资料的匮乏我们无法做到对于“八女投江”事实真相的认知,但这并不妨碍我们在美学层面上理解和阐释这一事件。这一点也成为王盛烈创作《八女投江》的基本前提。

在王盛烈的构思和草图设计阶段,《八女投江》并不是目前我们所见到这样的人物形象和构图形式。据王盛烈介绍,在刚开始构思这件作品的时候,他主要把构思的重点放在了“投江”这一动态形象的塑造上面,并且通过“投江”这一动态现象的刻画与渲染,去表现这一事件的悲壮色彩和悲剧特征。毫无疑问,从历史事实的角度来看,王盛烈的这种构思无疑是有充分理由的。确实,“八女投江”这一事件的行为核心就是八位女英雄“投江”的那一刻,作为绘画艺术创作者最容易捕捉到的、毫无疑问也正是这一充满“戏剧性”紧张色彩的静态瞬间。并且,“八女投江”这一事件本身,确实是悲剧性的,也确实有着无限的悲壮意味。但是,当王盛烈按照这样的思路完成草图创作的时候,他却发现在他的作品中缺少某种东西,而这种缺少的正是“八女投江”这一革命历史事件真正的核心价值,也正是这一历史事件能够带给我们的最真诚的馈赠。与这种东西相比,他在草图中刻意描绘的苦难、仇恨等等,缺乏一种真正能够持久打动观者心灵的审美力度。也就是说,在“八女投江”这一革命历史事件中,有一种超越了这一事件本身的永恒的精神品质。这种品质既是这一事件之所以能够经久传唱的缘由所在,也是王盛烈是否能够成功创作这件作品的关键所在。那么,这种东西是什么呢?王盛烈在最终完成了《八女投江》这件作品之后,写过一篇创作随笔,对此有过总结性记述:“……不仅要揭发敌人的残酷、哀悼烈士的英勇牺牲,以激发人们对侵略者的敌忾心理;更应透过悲剧塑造出永生不朽的、充满乐观主义精神的共产主义战士形象来……”〔2〕874A93C3-A243-42D9-AB06-06265A1C55B2

前文已经说到过,在生死存亡的危急时刻,八位女英雄以自我献祭的方式结束了自己的生命。当我们以回溯的视角审视这一历史事件的时候,尤其当我们以审美的方式探讨这一历史事件的内在底蕴的时候,我们需要确证的是,这八位女英雄的献祭行为是如何得以永生的?换句话说,八位女英雄之所以主动地用自己的生命献祭,是因为她们相信自己能够通过这样的方式、在更高的层面上得以再生。如果不是这样,作为有限生命的个体根本没有可能或者说很难能够主动终止自我的生命,除非她们意识到了自己生存的绝对虚无以及由此而来的对于现实生活和生命价值的无所留恋。显然,八位女英雄的生命,绝对不是结束于绝望,相反却是希望。那么,这是一种什么样的希望?

王盛烈的《八女投江》之所以能够取得创作上成功,就在于以较为确切的方式把握到了八位女英雄超越死亡得以永生的内在逻辑。当然,八位女英雄的永生,也并不仅仅是因为王盛烈所总结的“乐观主义精神”,因为画家的文笔往往会拙于其画笔,从王盛烈的中国画作品《八女投江》的画面上,能够得到比创作者本人的言说更为丰富而深入的内容。从王盛烈所塑造的画面形象来看,面对死亡,八位女英雄从容淡定,没有丝毫的惊慌、恐惧、悲伤,确实做到了视死如归。而这个“归”字,正是八位女英雄通过生命的献祭行为最终得以永生的关键的所在。

在本源的意义上,女性和水有着更不可忽视的本质,即她们都是神明之源。水是生命之源,女性同样是生命之源。没有水,没有女性,就不会有这个世界,也就更不会有人类世界。那么也就可以说,女性和水的关系是不二的,女性即水、水即女性,或者也可以说,水就是女性的本质、女性终究会回归于水。在“八女投江”这一历史事件中,以一种极端性的方式呈现了女性和水的关系,危急的情势之中,八位女英雄选择水作为她们生命的安顿之处,这就意味着她们先行回归了自我的本质。当然,她们一步步涉入江心的时候,她们并不会想到这一层关联,但是王盛烈在创作《八女投江》这件中国画作品的时候,有意或者無意之间触及了这一点。画面上,王盛烈以传统勾勒技法铺陈了一片水域,虽有浪花翻滚却并不汹涌,相反却传递着一种别样的柔情和温馨,从而使得整个画面气氛并没有死亡的阴暗和沉重。可以想象,真实的情景不会是这样的,北方的河流有其特有的狂暴和粗野,在大多数情况下并不会有如此的平静祥和,但是王盛烈在创作这件作品的时候有意回避这一点,他没有刻意表现八位女英雄即将被江水吞噬的惨烈。他把这个过程理解为回归,作为生命之源的女性向着自身的回归,当然也可以理解为一种生命之源和另一种生命之源的合流。以此方式,王盛烈在美学的层面上提点了“八女投江”这一革命历史事件的生命基调,乌斯浑河以展开的胸襟接纳了持守着信念的八位女英雄,身归于此、魂归于此,此后的每一个浪花每一次汹涌都将是她们意味深长的呼吸和祈祷。王盛烈试图告诉我们的是,英魂与江水同流并在,并且共同孕育生命、共同保证世界的存在成为可能。

与诸多表现“八女投江”这一革命历史题材的艺术作品相同的是,王盛烈在创作这件中国画作品的时候,大胆地运用了艺术想象的手法,舍此是不可能完成这件作品的。但是,无论如何虚构、无论他们如何现象,在王盛烈的这件作品中有一点是绝对符合事实的,以指导员冷云为首的八位女英雄一直保持着向前的姿态。画面上,有三位女英雄率先下水,尽管她们很可能身负重伤,但她们依旧相互搀扶着协力前行。而后面山崖上的五位女英雄,或者正准备下水或者正在继续与追涌而来的日伪军战斗,王盛烈还是以静态造型的手法展现出她们向前的一种动势。八位女英雄的美,就定格在这一向前的姿态上面。那么,这前方究竟意味着什么?难道不是终将一死的命运?是,也不是。近距离来看,在八位女英雄的前面,注定是个体生命的终结,因为在当时的危急情况下她们几乎没有生还的希望,而事实上她们也确实很快就用她们自己选定的方式结束了自己的生命。但是如果展开观照的视野,其实很容易可以判断,暂且模糊的、不知所终的前面其实就是希望,而希望则是生命存在的根本所在。有希望,则有生命,没有希望则随之而来的就是生命的结束和沉寂。创作这件作品的时候,王盛烈很好地把握住了这一点,他把八位女英雄锐意向前、在没有希望的时候坚信希望就在前方的深层次心理充分刻画出来。我们知道,无论在漫长的抗战过征程中还是在我们的和平年代中,“八女投江”这一事件之所以被传颂,其实就在于这八位女英雄向着希望前行的行为和精神醍醐灌顶般地惊醒了很多意志薄弱者和立场游离者。作为希望的前方同时是无限者,八位女英雄一步步靠近的就是这无限者,并且也最终在与无限者的不断接近中得以永生。再具体一点来说,八位女英雄所期待的前方、她们心心念念的希望,是战争的结束也是长久以来积贫积弱的国家和民族的独立富强。她们最终没有见证这一切,但是她们却成就了这一切,而她们面向前方、心怀希望的决绝的生命姿态,也成了这个国家和民族不断进取的动力。在此意义上,这八位女英雄,不仅在时间的无限中永生,而且也在国家和民族的大我中永生。

在现实的层面上,生命的结束即死亡即终止,也同时意味着希望的湮灭和可能性的闭合。但是在美学的层面上,死亡却会成为另一种意义上的永生。当然,永生的前提,是死得其所,而“八女投江”式的死亡毫无疑问是得其所的。那么,王盛烈的《八女投江》就不仅仅讲了一个献祭的故事,同时还讲了一个永生的故事。

结语

无论在哪一种文化中,死亡,注定不会得到倡导的。不过,在任何一种文化和族群中,也都会存在着对于死亡或者说某种死亡行为的颂扬。比如“八女投江”这样的主动性的献祭行为、主动性的以自我决断的方式结束自己生命死亡行为,还是会得到多种形式的肯定。粗看起来,这之间存在着一定的矛盾,但事实上却并不矛盾。因为,前一种死亡是向着绝对死亡的死亡,而后一种死亡则是向着永生的死亡,否定前者是因为死亡是生命的毁灭者,而肯定后者则是因为永生是生命的超拔者。

美学只肯定一种死亡,即能够让生命成为生命,使永生成为可能的死亡。“八女投江”,正是美学所肯定的死亡方式。874A93C3-A243-42D9-AB06-06265A1C55B2