抗辐喷在防治妇科肿瘤术后放疗引发的皮肤损伤中的临床疗效研究#

2022-05-08刘肖肖解昕李连涛徐西风王侠

刘肖肖 解昕 李连涛 徐西风 王侠

(徐州医科大学附属医院肿瘤放疗科,江苏 徐州 221004)

妇科相关肿瘤是女性高发的的恶性肿瘤之一,其中以宫颈癌、子宫内膜癌及外阴癌占比较大[1]。放射治疗在妇科肿瘤治疗中起着重要的作用,但在治疗的同时也会损伤周围正常组织,妇科肿瘤照射野内的皮肤因剂量高、皮肤褶皱及潮湿等原因,常出现放射性皮肤损伤,以外阴癌为著,常伴于局部皮肤破溃,愈合困难,影响放疗进行等情况。如何有效的预防放射性皮肤损伤,是当前临床放疗中需迫切解决的难点之一[2-3]。

放射性皮肤损伤主要是治疗过程中产生的自由基所致的皮肤组织损伤,及时有效清除放疗产生的有害自由基,对预防和缓解放射性损伤有着重要的作用。医用射线防护喷剂(抗辐喷)主要是通过外源性补充超氧化物歧化酶,及时清除放疗产生的有害自由基,延缓损伤发生的时间,减轻损伤发生的严重程度,提高皮肤和黏膜的辐射损伤耐受剂量[4-5]。其在皮肤黏膜损伤发生,甚至破损时使用,可有效缓解和控制损伤不再加重,协助患者继续放疗,使放疗疗程得以顺利完成。自2020年12月开始,我科妇科肿瘤病区开始使用抗辐喷,以减轻放疗期间的皮肤组织损伤,本研究回顾性的分析了宫颈癌、子宫内膜癌及外阴癌术后患者放疗期间使用抗辐喷相较未使用抗辐喷的患者在放疗期间皮肤损伤情况,发现抗辐喷对3级以上放射性皮肤损伤具有较好的防治作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

观察2021年1月至2021 年12 月在我院行术后放射治疗的宫颈癌、子宫内膜癌和外阴癌的患者进行探究。本次研究为回顾性观察研究,无需采样,免知情同意。

纳入标准:1)纳入分析的患者均行手术治疗,术后病例确诊为宫颈癌、子宫内膜癌和外阴癌;2)所有病人均行盆腔外照射放射治疗,3)年龄范围为18~75岁,4)早中期患者,卡氏评分≥80分。排除标准:1)有下肢深静脉血栓的患者;2)存在术后皮肤愈合不良史的患者;3)有药物过敏或皮肤过敏史的患者;4)未能顺利完成计划放疗;5)未能全程按照要求使用抗辐喷的(不被纳入在治疗组和对照组)。

1.2 方法

1)放射治疗,两组患者均采用三维适行或调强放疗。放射剂量为1.8-2.0Gy▪f--1,1f▪d-1,周一至周五治疗,总剂量约50-66Gy。

2)后装治疗,两组中部分患者因阴道切缘阳性或距离不足,在外照射结束后予以后装内照射,阴道塞,单次剂量5-7 Gy,1-2次。

3)电子线外照射,两组中外阴癌患者,在外照射结束后根据手术情况予以会阴局部电子线外照射。单次剂量2 Gy,5-8 f。

4)化疗,两组中部分患者因分期和相关危险因素,放疗期间予以同步化学治疗,方案为双药方案(紫杉醇类+铂类)或单药方案(紫杉醇类或铂类),每三周同步1次,共同步2次。

5)抗辐喷的使用,在第一次放疗的前一天开始使用抗辐喷,至放疗结束后第七天,每日早晚各使用1次,放疗前后30分钟使用抗辐喷1次,使用前需摇匀药物。

1.3 观察指标

1)皮肤损伤,根据RTOG急性放射性皮肤损伤分级标准,放射性皮炎分为5级,0级,皮肤无变化,1级,滤泡样暗红色斑、脱发、干性脱皮、出汗减少,2级,触痛性或鲜色红斑,片装湿性脱皮、中度水肿,3级,皮肤皱折以外部位的融合的湿性脱皮,凹陷性水肿,4级,溃疡、出血、坏死[6-7]。从放疗开始到放疗结束,每日查房时对患者照射部位的皮肤进行观察,记录每名患者治疗期间皮肤变化的过程,包括皮肤损伤的程度和出现及持续的时间。

放疗是否因皮肤损伤暂停,对患者治疗过程中是否出现暂停予以记录,并明确是否因为放射性皮肤损伤而暂停的放疗,同时统计暂停的总天数。

1.4 统计分析

本研究数据分析使用SPSS 23.0 软件分析,计数资料以n(%)表示,差异分析采用χ2检验,当P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料的对比

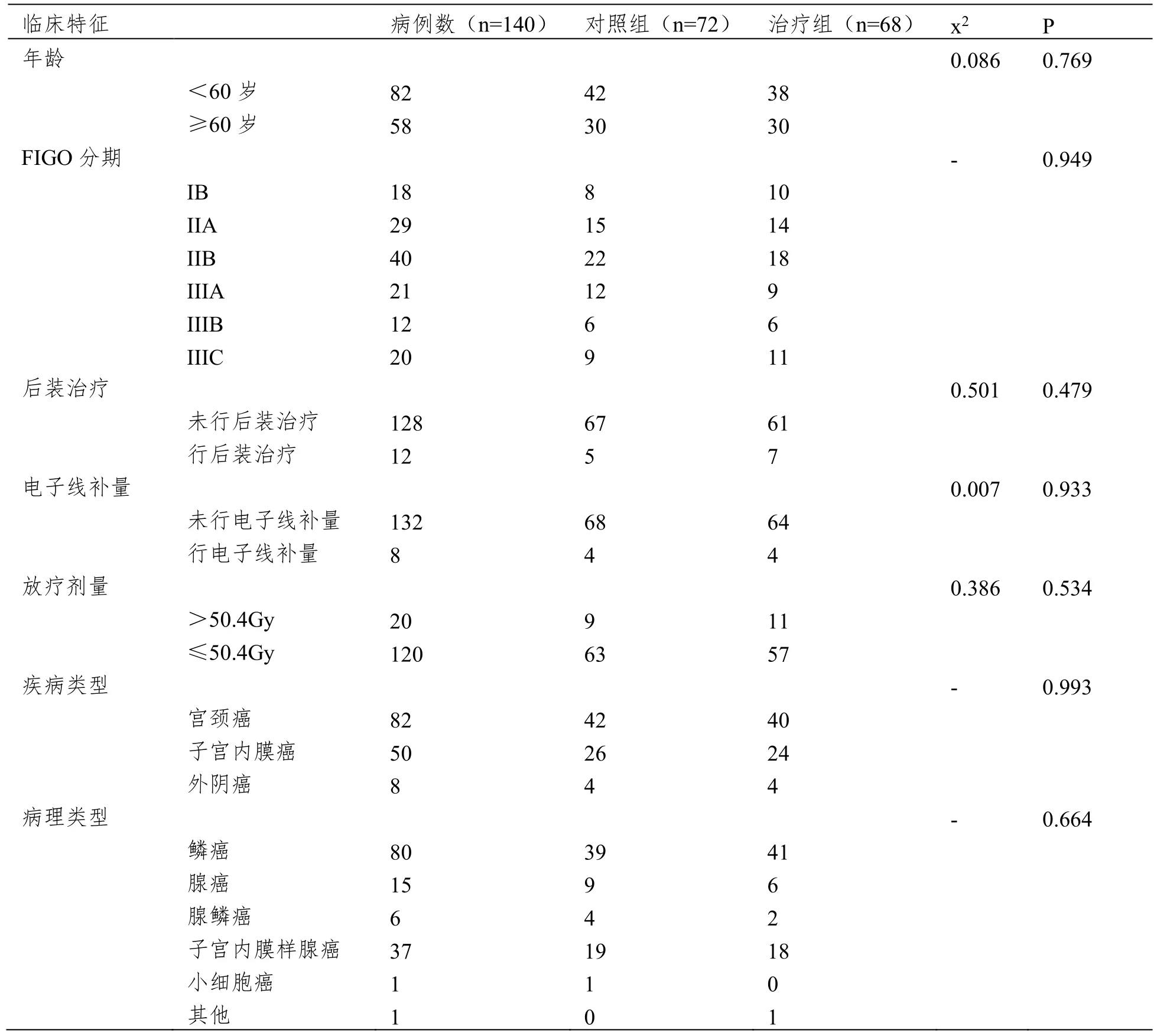

本科妇科肿瘤病区肿瘤患者行放射治疗期间,根据患者意愿,部分患者使用了抗辐喷以预防严重的皮肤损伤,共筛选出140例符合要求的患者。根据放疗期间是否使用抗辐喷,将其分为对照组(72例)和治疗组(68例)。疾病类型上的分类情况:对照组,宫颈癌、子宫内膜癌、外阴癌分别有42 例、26例、4例,治疗组:宫颈癌、子宫内膜癌、外阴癌分别有40 例、24例、4例。详细基线资料如表1所示,两组临床上的基础资料相比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组患者临床基线资料对比

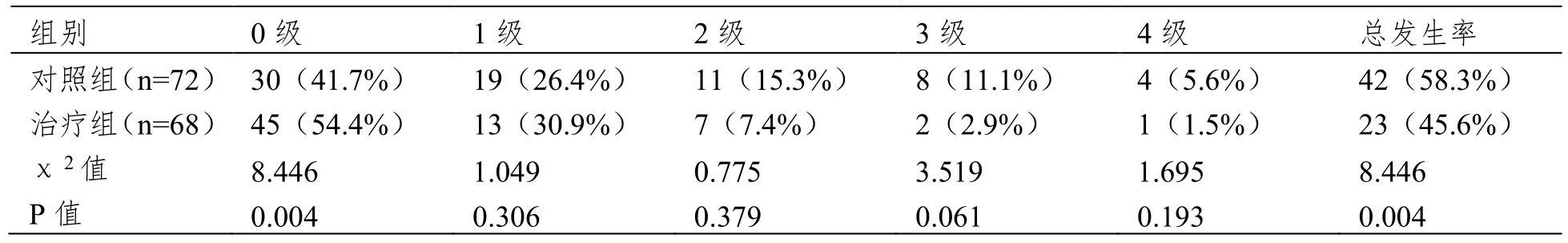

2.2 两组的皮肤损伤发生率

对两组患者的皮肤损伤情况进行了分级统计分析,0级治疗组较对照组明显增加。1级,2级,3级及4级皮肤损伤的发生率治疗组都较对照组降低,1级至4级差异均无统计学意义(P>0.05),总的皮肤损伤发生率治疗组较对照组降低,有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组放射治疗后皮肤损伤情况统计对比

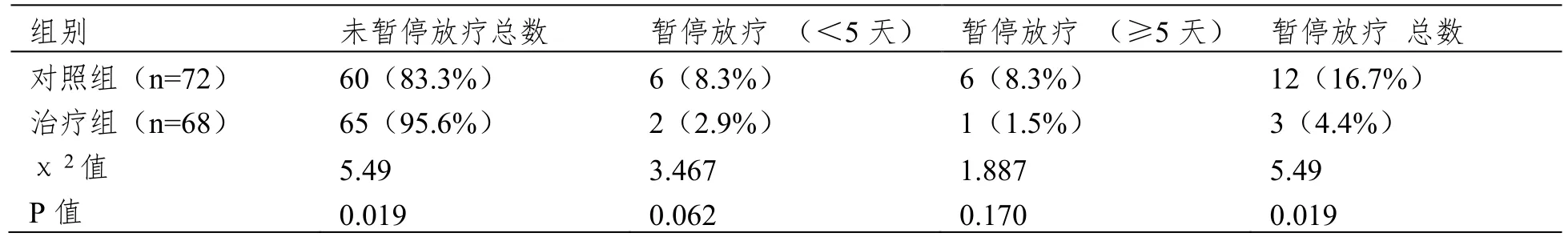

2.3 皮肤损伤相关的放疗暂停率

对两组患者是否因皮肤损伤暂停放疗的情况进行了统计分析,治疗组较对照组暂停放疗发生率低,且有统计学差异(P<0.05)。其中暂停放疗大于等于5天的发生率,两组存在差异,但无统计学意义(P>0.05),暂停放疗小于5天的发生率,两组存在差异,但无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组放射治疗后因皮肤损伤暂停放疗情况统计对比

3 讨论

放射治疗在妇科肿瘤的治疗中起着重要的作用。对于宫颈癌、子宫内膜癌和外阴癌术后的患者,有较大一部分因切缘阳性、年龄、病例类型及其他高危因素,仍需辅助放射治疗,以达到预防局部复发的目的[8]。对于术后的患者辅助放疗过程中,小肠、直肠、膀胱及会阴部皮肤等都会出现不同程度的损伤,产生诸多不良的反应,轻则影响生活质量,重则危及生命,因此控制和减少放疗相关副作用是提升肿瘤患者生存质量和预后的重要一步。

皮肤损伤虽然是危险程度较低的副反应,但因其发生率较高,且极易影响生活,所以也是放疗副反应防治研究的重点之一[9]。近年来随着调强放疗技术的普及,部分患者皮肤剂量相对增加,外阴癌因发病于外阴部,在进行瘤床照射的过程中,皮肤损伤最重,所以对于减轻外阴癌放射性皮肤损伤的方法一直是研究的热点[10-11]。

本文分析了宫颈癌、子宫内膜癌及外阴癌术后患者的局部放疗过程中的皮肤损伤情况,发现使用抗辐喷后0级治疗组较对照组明显增加。1级,2级,3级及4级皮肤损伤的发生率治疗组都较对照组降低,1级、2级、3级、4级皮肤损伤合计发生率差异无统计学意义,,总的皮肤损伤发生率治疗组较对照组降低。

同时回顾分析过程中发现使用抗辐喷后,发生皮肤损伤的时间点相对后移,在较高剂量时出现。外阴癌术后的患者放疗期间使用抗辐喷,皮肤损伤的程度和发生率明显降低,但因此亚组样本量较小,单独分析无统计学差异。使用抗辐喷后,因皮肤损伤暂停放疗发生率明显减少。

上述结果虽然显示出抗辐喷在预防和治疗妇科肿瘤术后放疗过程中皮肤损伤的优势,但仍存在不足。一是本文为回顾性研究,证据级别较低;二是样本量不足,故部分亚组抗辐喷虽有降低皮肤损伤的趋势,但无统计学差异;三是皮肤损伤较重的外阴癌,例数较少,虽趋势明显,但无统计学差异,未能充分显示出抗辐喷在预防和治疗皮肤损伤中的优势。希望在后续的研究中,能够弥补以上不足,得出更加可靠的结论。

综合分析本研究结果,发现抗辐喷可明显降低妇科肿瘤术后放疗的皮肤损伤率,减轻损伤发生的严重程度,延缓损伤发生的时间,提高皮肤和黏膜的辐射损伤耐受剂量。因回顾性研究和样本相对不足的局限性,期待进一步扩大样本量或有前瞻性的随机对照临床试验的施行,为妇科肿瘤术后放疗皮肤损伤的防治提供更加扎实的依据。