集成创新智慧教学软件的交叉融合机理研究

2022-05-05曾本友曾茂林

曾本友 曾茂林

摘 要:从“智慧”概念和智慧教学研究中可以发现,现有智慧教学存在缺乏师生具身智慧的社会学问题。为解决这一问题,需要将宏观的知识社会学和微观的具身认知理论进行融合研究。知识社会学与具身认知理论,其共同的源头都立足于社会存在决定社会意识的马克思主义立场,具身认知理论将身心二元统一于身体,在存在决定意识上研究得更细致,这为二者的融合奠定了基础。文章通过将中小学教师的具身教学经验以虚拟现实和智能化教学环境转为智慧教学编程的软件,再借助知识社会学、个体明确认知的编程,与共同体和个体意会知识的具身化智能技术转化,实现专家智慧与中小学教师具身智慧的融合。最后根据智慧教学软件展开的阶段情境,筛选出对教学软件共创有用的“智慧”进行集成创新,让虚拟的专家智慧精神之魂,因吸纳了师生具身智慧,活在线上线下师生的心中,激发出智慧教学的身体潜能和生命活力。

关键词:智慧教学;智慧集成;社会知识;具身知识;协同创新

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章編号:1673-8454(2022)02-0050-08

近十年来的研究表明,智慧教育在学习环境的技术支撑、智慧教学法、智慧学习方面获得了长足发展,但在吸纳中小学教师进行集成化软件共创开放上存在不足[1],在精准命中教学难点、反映教学规律,以及师生经验和情感具身性生命智慧上缺乏研究。其根源在于,缺乏超越教育技术学的更为宽广的社会学研究视域,从而造成局限于技术智慧的教学理论研究同落地实践矛盾难以消除的问题。为解决智慧教学软件集成创新的深层问题,从宏观知识、智慧生产和微观具身认知融合入手,将会形成全新的视野,从理论上破解智慧教学软件共创难题。

一、智慧教学及其软件创新中的智慧集成问题

(一)智慧教学溯源及其缺乏具身性智慧问题

柏拉图(Plato)在《理想国》中提出“智慧”是好的谋划,而“好的谋划显然为一种知识”[2]。作为一种谋划,不仅是主体凭过去经验进行的思维活动,更是综合运用现有知识,针对需要解决的问题等开展的富有谋略的计划活动。好的谋划,需要聚焦不同层次人员一起研究,综合运用多学科知识和主体的亲身经验,进行群策群力筹划以集成知识和经验智慧。汉语中的“智慧”指聪明才智,就是“生命所具有的基于生理和心理器官的一种高级创造思维能力,包含对自然与人文的感知、记忆、理解、分析、判断、升华等所有能力”[3]。不仅包含对主体亲身经历感知等经验性生命本能和潜能,而且还包括知识理解、精神分析等知识智慧。从“智慧”的内涵中可以看出,必须集成知识理性、主体价值理性和具身性生命智慧。智慧教育缘起于钱学森上世纪90年代倡导的“大成智慧学”[4],其特点是沉浸在广阔信息空间里所形成的网络智慧。2008年,美国IBM公司提出“智慧地球”(Smarter Planet)发展战略[5],随即在全球范围内引发了智慧教育研究与应用热潮。2012 年,智慧教育研究在我国兴起,认为智慧教育是教育信息化的新境界[6]。有研究者将智慧教学界定为:“在信息技术的支持下,合理地运用教学方法和教学策略,智慧地组织教学活动,完成由知识向智慧的过渡,使学生成为智慧型人才的教学。”[7]从目前的智慧课堂构建方向看,主要是“在人工智能等技术条件下,实施新思路和新方法等方面进行创新和重构”[8],注重的是提高教学效率所采取的智慧教学手段,而对具身知识所形成的生命智慧,超越教育技术学投向更广阔的社会学视野,来研究众创智慧的集成机制缺乏研究。虽有研究者认为智慧教学模式需要“为学生开展体验式学习、混合式学习和个性化学习提供精准指导的解决方案与流程,据此建构和诠释个性化教学、情境化教学和混合式教学的智慧教学新模式”[9]。但因中小学教师在智慧教学软件开发中的缺席,在智慧教学实践上还没有形成具有生命智慧的课堂。因此,在智慧教学软件的建立上,就需要纳入相关研究者的具身知识智慧,才能让共创的教学软件富有主体生命活力。

(二)智慧教学软件共创缺乏具身认知的社会学根源

具身认知理论主张“认知是大脑、身体与环境交互作用的产物”,强调“具身性”与“情境化”,将个体对知识的加工机制转向社会实践活动的分析[10],特别适合用来解决智慧教学软件共创中吸纳具身认知的问题。但知识社会学集大成者卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)认为,“虽然只有个体才能够思维,但是个体的思想并不是完全发源于其自身内心世界,主导个体思维的是其背后那更广大的与其地位类似的‘社会群集’”[11]。在知识社会学家看来,个体具身认知所产生的知识需要借助其所处社会环境的群体力量,以特定社会阶层的意识形态才能进入相关研究团体之中,对智慧教学软件的集成创新产生作用,否则再优秀的教学智慧也会被屏蔽在“圈子”之外。因此,决定专家之外的具身认知智慧能否进入智慧教学软件圈子的,不是研究主体本身的教学智慧优秀和适用程度,而是具身认知主体所依存的社会群体及其在智慧教学软件共创中的话语权。由于中小学教师在知识研究层次和侧重点、具身认知方式等方面不同于专家群体,而且越是具身认知丰富的个体,其自我效能感越强,对智慧教学的创新欲望也越强,这样同纯粹的理论研究者之间的冲突就更剧烈,吸纳其加盟智慧教学软件共创对原有的专家群体会带来难以协同的麻烦。但对改进专家群体的智慧观,创生出更有生命力的智慧教学软件意义也更大。因此,只有当整个专家群体,从知识社会学与具身认知理论融合的视角,意识到其共创智慧教学软件的局限,需要在智慧教学的具体知识点和智慧生成点上,吸纳中小学教师(社会群体)和市县学科教研员时,一线学科教研员和教师,才有机会将其具身教学智慧渗透到教学软件的创新之中。

二、解决集成教学智慧问题的交叉融合理论研究

(一)具身认知理论与知识社会学形成的同源性

恩格斯(Engels)指出:“认识论的核心问题是思维与存在的关系,探索的是人类知识的起源、基础与真理性”。[12]为了探索认识起源问题,马克思主义坚持社会存在决定社会意识的观点,特别强调实践在意识形成中的决定作用。但在解决具体人的存在与认识问题上,胡塞尔(Husserl)等人从19世纪末开始转向对肉身进行关注。胡塞尔正是通过这种肉身感觉,使思想来源以身体亲历的事件为基础,并能得到实体性以及因果性的联系与关照[13]。梅洛庞蒂(Merleau-Ponty)不仅赋予身体在哲学中的绝对优先地位,而且将具身认知思想发展为知觉(身体)现象学[14],认为主体对世界的认识是通过身体得以实现的[15],由此开启了现代哲学超越离身理论样式的新纪元[16]。具身认知理论顺势而生,并被引入心理学领域。在得到认知神经科学和实验心理学的进一步确证后,又开始进入教育学领域[17]。此后来自认知语言学、知觉心理学等多个领域的学者,就具身认知的发生机制从不同视角进行了研究,达成了以下共识:身体与环境之间多模态交互是具身认知发生的条件;具身认知过程本质上,是身体与环境之间的感知交互[18]。

1924年由德国学者马克斯·舍勒(Max Scheler)提出“知识社会学”概念,后经曼海姆的系统阐述,日益成为相对成熟的学科。研究表明,影响曼海姆知识社会学思想的源泉有很多,“除了从马克思主义、历史主义以及舍勒,还有格式塔心理学和新艺术史、新康德主义和现象学、生物学派等”[19]。19世纪末以来,胡塞尔、梅洛庞蒂等对“身心二元论”批判形成的身体现象学,及其在心理学、语言学研究中逐渐成熟的具身认知理论,对研究个体知识生产具有重要影响。在曼海姆看来,知识社会学的创立需要回应“是什么知性的和生命的因素使文化科学中的特定问题可能出现”这个问题。[20]既然需要从“生命因素”解决文化科学、知识生产的特定问题,这就离不开对主体身体的研究。曼海姆对知识社会学的定义:“它是一门探讨每一思想立场对其背后的分化了的社会群体实在的功能性依赖的学科,并且把追溯各种立场的进化过程视为己任。”[21]其在研究社会群体意识形成的依赖性方面,“继承马克思、恩格斯有关意识形态与社会存在、阶级利益关系的思想”[22]。在追溯知识主体立场进化过程中,则“通过对现代认识论与心理学研究问题的分析,提出了以环境决定知识和群体知识决定个人知识等观点”[23],一定程度上受到了具身现象学和具身认知理论的影响。他认为:“在一定的意义上说,内在的经验比外在的经验被更直接地给予,经验的内在联系也能够被更切实地理解”[24],这就明显强调了具身认知的重要性。知识社会学与具身认知理论都认同社会存在决定社会意识的观点,只是研究的侧重点不同,这就为其走向内在统一奠定了学理基础。尽管曼海姆知识社会学理论深化了存在论向度研究,但“由于其对社会问题把握缺失总体性综合式研究思路与方法,因而显得抽象、空洞并难以实现”[25]。为了克服这些缺陷,就需要将知识社会学的宏观研究同解决微观知识生产问题的具身认知理论融合起来,形成从宏观知识生产分析到微观上着力的综合集成智慧教学理论。

(二)知识社会学与具身认知融合集成智慧教学机理

曼海姆认为,“从社会存在角度研究知识的产生与发展可以有两个层面,即经验知识层面与理论知识层面”[26],在经验层面具身认知具有特殊优势,而在总体含义的意识形态理论层面,知识社会学的环境分析和阶层利益研究具有独特优势。曼海姆指出,在社会群体中,不仅宏观上每一个阶级的意识是由它在社会中的位置所决定的,甚至从微观上讲,每一个社会成员所信奉的“知识”都是由他赖以产生的社会情境所决定的[27]。因此,立足于具体的社会环境,将知识社会学的宏观分析与着眼于微观的具身认知结合,就成为知识生产中最优化的方法。曼海姆的知识社会学主要从宏观和微观上勾勒出“知识”与其“社会情境”“意识形态”以及与“乌托邦”之间的有机联系[28]。其社会知识作为特定阶层的“意识形态”,主要依靠不同层次机构的研究主体来完成,而社会情境的融合则需要实现跨越社会知识阶层,进行协同共创智慧教学软件编程。在这样的融合中,就共创目标而言,都是围绕利用智能技术开发教学智慧的“乌托邦”(理想)目标。这样的理想化设计,一开始主要是教育学和信息技术专家,根据其理解的理想化智慧教学进行框架设计。但在成为现实目标的过程中,就需要集成中小学教师的具身教学智慧,这是将“乌托邦”设计转为现实支撑的关键。就智慧教学的社会属性而言,首先是构建临时学习共同体,其次是改变群体与环境之间的关系[29]。即在集成专家知识和师生具身认知的综合运用过程中,促进学生激活现有生命体验和经验的心智改变,让不同类型与特征的相关研究人员和智慧教学实践者,构成临时的智慧教学软件众创共同体,并将其集成的具身智慧同特定的班级社会和课堂文化环境结合,共创出优化集成的智慧教学软件。这样的具身化情境性教学智慧集成,不僅可以增强感知的有用性,让“主观规范、个体创新特质对使用意愿具有重要的正向影响”[30],而且可以弥补专家群体智慧的不足,丰富中小学教师教学实践的智慧元素。

有研究表明,智慧教学研究发展经历了起步期、快速发展期,于2017年进入第三阶段——从中小学教育转向职业教育应用期[31]。智慧教学研究的阶段特征表明,从初期的理论务虚到技术支撑的多种智能教学务实的快速发展,都是从共性知识呈现和传播技术上发生的深刻变化。但进入第三阶段后,随着人们对普通教育与职业教育差异研究的深入,同时推动智慧教学的应用环境也发生了根本性变化,要求从宏观上的普遍化理论和技术研究,转向关注具体的各类教学实践经验智慧研究,形成普遍化社会情境中的知识社会学,同特定教学群体具身认知融合的研究视域。这就要求在智慧教学设计方面,将理论教学设计同各类具身教学认知交互,注重对职业教育、义务教育、中高等教育数据的分类挖掘。主要从各类型教学的特殊性和具体需求出发,来取舍宏观上普遍推广的智慧教学技术,同时切合各类型教学中的具身认知,以充分激发出一线教师的生命智慧和激情,融合生成适应各种类型的智慧教学新模式。因此,共创智慧教学软件团队应该“抓住机遇,与高校智慧教学研究人员、企业等有关方面一道形成区域智慧教学研究和实践共同体,共同在实践中研究探索智慧教育的最佳模式”[32]。陈琳、陈耀华认为设计和实施“融创式智慧教学模式”是智慧型课程的关键[33],这一提法不仅适合智慧教学的设计,而且广泛地适用于对智慧教学软件的共创。按照这一观点,就需要让不同种类的教师和研究主体,以“互联网+”方式,针对智慧教学发展核心元素,利用专家化智能帮助师生形成主动建构意义的智能环境,同时利用各类教师的具身知识,促进和引导学生完成实践知识的内化建构。

三、多方协同共创智慧教学软件集成生产机理

(一)具身知识转化为教学智慧研究及实现技术

按照知识社会学的研究方法,既要对知识的起源进行研究,又要对社会分层历史进行研究,这样才能把这两个方面的研究结合起来[34]。就智慧教学软件共创而言,需要从研究主体的身体感知、体验起源角度,研究具身性教学知识在共创软件编程中的作用。因此,从师生具身性教学情境创设中,来研究智慧教学软件的编制及其实施中的生成性,才能将注重教和学主体的身体技术,转化为适合真实教学情境的智慧教学内容。研究表明,人工智能、混合现实、人机交互等新兴技术,能够实现对教师语音、动作、表情等身体行为状态的准确识别,可以支持人们构建出更为智能、具身的学习环境[35]。将具身混合现实学习环境的设计与构建,运用到智慧教学软件的集成创新中,其构建目标主要通过支持身体动觉、触觉、视觉、听觉、嗅觉等多通道感知,让教师参与到对班级社会教学现场的感知,并对感知结果进行加工记录,提取其中的经验智慧应用到其他教学班级之中。同时,需要形成支持多模态交互的技术,从具身认知理论视角,将中小学教师在“感知—运动”的课堂教学环境中,与学生、教学资源、教学情境不断交互过程所形成的体验及意义,以可视化、可感化方式传达出来。为此,需要从多模态交互技术上,形成支持教师利用身体与多方面进行自然交互转化的编程。其主要实现途径包括:通过身体参与开展具身教学活动;通过身体行为识别支持多模态交互;通过交互操作驱动学习环境动态创生;通过感知体验形成并积累具身表征[36]。由此较好地实现对中小学教师具身教学经典行为、具身认知经验的数字化转化,实施集成化智慧教学编程。

(二)共创智慧教学软件的集成化知识社会学原理

按照知识社会学的观点,由于参与共创智慧教学软件主体所处的生存环境差异,其知识生产方式就会有差异。科学知识社会学家柯林斯(Randall Collins)从“明确的—意会的”“个人的—共同体的”维度,把人类知识分为四种类型[37]。在共创智慧教学软件中,教学论专家、学科专家、技术专家、中小学教师等所处文化知识和社会环境各不相同,由此形成了不同主体对四种知识形态的优势不同。虽然很难用柯林斯的四类知识划分来对应四类主体,但在本研究中只需运用柯林斯“个人的—共同体的”维度,对共同体的社会化知识和个体具身认知进行明确的和意会的知识类型划分,即可从共同文化和具身认知两个维度对集成智慧进行分类编码。这样的维度划分更符合智慧教学“强化共享融合、优化文化氛围”的文化属性和“活跃生生关系、构建超级场域”的社会属性[38]。这样的分析维度,一方面增强了共创智慧教学软件的社会属性,从知识社会学角度审视各主体群之间跨行业和跨学科的合作,将共同体明确的知识符号实现数字化编程;另一方面将个体储存于大脑中明确的个人观念,以认知地图、数字模型等外化方式编程,充分发挥了智能化专家的智慧优势。同时,从技术上弥补共同体和个体具身认知中只能意会的经验型知识,用特定群体的文化去认知,利用最新智能技术形成上文所述的具身环境,从而将知识文字符号编码智慧与具身的情境智慧教学融为一体,让分散在众多主体身上的明确知识、意会知识集成到智慧教学软件的编程之中。

从知识社会学与具身认识理论融合的角度看,为了聚焦专家与中小学教师不同层次的智慧,需要将软件编程聚焦到具身认知的教学支点上。从不同层次和角度上嵌入一线教师具身教学的知识点,按照智慧教学流程展开环节中涉及的知识点,聚焦各方群体智慧,形成智慧教学环节和知识教学点上的智慧集成。从智慧教学软件编程来看,需要以程序语言、视频、图标符号等形式进行,字里行间渗透着教学理论研究者和中小学教师亲身体验的具身性知识。其中由研究实践和教学活动体验形成的感受、感悟,只能借助具身性知识反思、回忆,利用当场记录的情景照片、视频等,協同编程人员以复原现实情境,并将理想设计的情景描述写入程序,才能立体展现具身知识的空间性和生成性。由于高校教师、教研员和中小学教师实践经历存在差异,在针对中小学教学知识单元和知识点的教学策略中,需要对同一教学知识内容进行不同侧面和层次的教学处理。因此,在共创教学软件编程前,需要召集相关各方研究人员,就具体知识教学单元从各自的研究侧重点进行设计,并在立足中小学实践教学场域中,协同共创出适合特定知识教学的综合策略。高校教师从智慧教学设计原理上提供思路;教研员从教学知识结构、教学策略等方面研究软件的区域推广运用性;中小学教师则主要针对具体的知识点教学,提供针对教学活动的知识推送、实操方法等。最终将共创编程的聚焦点锁定在一个个教学环节展开和重难点的教学突破上,从而达成教学知识表层和深层智慧的统一,增强了智慧教学的科学性、高效性和针对性。

(三)共创智慧教学软件的情境集成混合机理

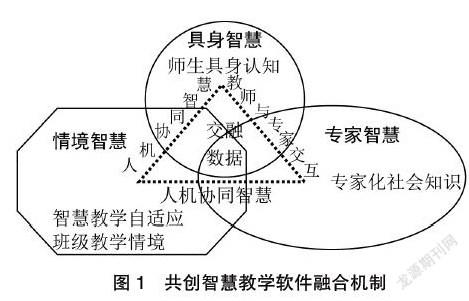

从知识社会学与具身认知的融合机理中可以发现,虽然专家群体和中小学教师都需要具身认知的编程表达,但由于教学论专家和教研员具有较好的语言表达能力,易于将具身认知以语言、图示等方式编程。所以,具身认知编程的重点和难点在于,将中小学教师长期的具身教学经验和操作程序转化为智能教学软件。根据现有关于具身型混合环境的设计,要求软件编程能够支持中小学教师在逼真的情境中,通过师生之间、教学资源之间的具身交互与深度体验,连同教学情境一起融入到系统的智慧教学编程之中,再现中小学师生生命智慧意义的教学情境。根据知识社会学与具身认知融合的理论,针对智慧教学软件形成的目标,结合教学系统理论的相关观点,将教学数据解释维度划分为构建自适应情境、开展精准化教学、实现个性化学习三个方面[39]。知识社会学强调集成教学智慧中根据主体生存的社会处境进行划分,这可以从主体环境上进行认知分析,从数据解释维度将其归类,分析各相关群体对集成智慧教学软件创新的意义。作为智慧教学软件共创者,既需要以具身认知彰显自己的个性,同时又需要从其所处社会环境出发,来自适应地同其群体意识保持主流取向的一致。二者有机结合,针对具体的教学班级社会情境,才能集成多方智慧进行精准化教学。因此,知识社会学与具身认知集成智慧的交融,形成了图1所示的共创智慧教学软件融合机制。其中,教学情境和多方融合教学,对各方智慧的集成具有决定性影响和载体作用。

根据智慧教学的展开流程,共创软件专家形成的系统知识在课前辅导中,具有开阔眼界、丰富智慧的优势,且对整个教学过程开展线条设计的科学化,以及资源利用的优化,都具有导向价值。但在具体知识点的教学上,则需要中小学教师根据特定教学情境形成具身教学知识支撑,才具有易懂易学的智慧教学实践优势。而在智慧教学结束后,相关学科实践者的具身生产知识,更适合创生出知识的应用智慧。无论是教学中还是教学后的具身智慧集成,都需要根据教学的阶段情景,筛选相关的群体知识和具身智慧进行精选组合,开展混合式地智慧教学集成共创。“情境化集成共创”一般根据教学阶段目标来确定,包含真实问题并能情境化表述,是程序性知识或原理,也是科学探究的问题解决过程。[40]中小学教师通过创设真实教学情境,对解决问题的智慧产生过程进行具身性描述;通过营造问题场景,激发学生自主发现,同时激发学生合作探究的动机、兴趣和好奇心;通过创设真实环境,引导学生进入持续探究体验的沉浸式学习状态[41]。再对中小学教师和相关专家提供的具身知识,按照专家知识与能力和教学任务需要匹配对应,综合特定教学阶段的教学知识点和智慧生成情境,集成各层次、各类型智慧之间有着内在联系的教学单元。其技术实现路径为:根据智慧教学情境需要,围绕集成“教学智慧”的目标与软件创新任务要求,设计情境化集成教学智慧的课题,桥接和引入VR、AR技术和智能辅助教学系统,营造和创设真实情境,以小组合作探究体验方式激发和培养共创者的创新思维、合作研发能力,在“互联网+”网络研究平台上,开展集成智慧教学软件共创。

四、结语

智慧教学软件共创是一种多元、多层次教学智慧的集成形态。其由专家组织、宏观引导和指导中小学教师积极参加,并立足和依靠中小学教师在智慧教学实践中形成的具身教学智慧。智慧教学软件共创基于云平台和网络协同研究空间,充分利用智慧教学软件编程和数字化课程资源开发等,进行协同化的智慧教学实践研究。集成智慧共创研究的基本特征是:聚焦智慧课堂教学情境问题的解决,动态捕捉教师的具身教学智慧和行为方式数据,实时分析教师个体的教学风格和智慧处置技巧;同时构建出反映专家群体的知识智慧和精神指引,构建出反映知识社会学多层次融合,聚焦相关共创主体具身经验和知识的智慧教学软件;再根据个体和群体共创者的智慧共享,筛选和优化智慧教学的知识和经验路径,精准调控智慧教学活动安排,并提供深层次理解、体验和探究智慧教学集成的机理、技术实现和智能化环境。智慧教学软件共创是利用智慧教学情境激活一线教师的具身智慧,引导教师实施个性化教学,全面、系统地适应学生、班级、年级等特定情况,充分发挥出全方位集成多元智慧的教学软件设计原理创新优势。

参考文献:

[1]黄荣怀.智慧教育的三重境界:从环境、模式到体制[J].现代远程教育研究,2014(6):3-11.

[2]柏拉图.理想国[M].郭斌和,张竹明,译.北京:商务印书馆,1986:145.

[3]佚名.智慧[DB/OL].[2020-9-2].https://baike.so.com/ doc/2549897-27394351.html.

[4]钱学敏.钱学森关于复杂系统与大成智慧的理论[J].西安交通大学学报(社会科学版),2004(4):51-57.

[5]PALMISANO S. IBM builds a smarter planet[DB/OL]. [2020-09-06]. https://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/index.html?re=sph.

[6]祝智庭,贺斌.智慧教育:教育信息化的新境界[J].電化教育研究,2012(12):5-13.

[7]王慧.基于网络学习空间的智慧教学设计与实践探索[J].中国电化教育,2016(11):87-93.

[8]钟绍春,钟卓,张琢.如何构建智慧课堂[J].电化教育研究,2020(10):15-21,28.

[9][40]蔡宝来.教育信息化2.0时代的智慧教学:理念、特质及模式[J].中国教育学刊,2019(11):56-61.

[10]赵蒙成,王会亭.具身认知:理论缘起、逻辑假设与未来路向[J].现代远程教育研究,2017(2):28-33,45.

[11][27][28]盛百卉.意识形态和乌托邦——卡尔·曼海姆知识社会学理论建构[J].文化学刊,2019(4):48-49.

[12]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第4卷)[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,2009:277.

[13]罗克汀.从现象学到存在主义的演变——现象学纵向研究[M].广州:广州文化出版社,1990:41.

[14]徐献军.具身认知论——现象学在认知科学研究范式转型中的作用[M].杭州:浙江大学出版社,2009:49.

[15]曹继东.伊德技术哲学解析[M].沈阳:东北大学出版社,2013:125-127.

[16]方环非,郑祥福.当代西方哲学思潮[M].杭州:浙江大学出版社,2013:152.

[17]STRETTON T, COCHRANE T, NARAYAN V. Exploring mobile mixed reality in healthcare higher education: a systematic review[J]. Research in Learning Technology, 2018(26):1-19.

[18][35][36]赵瑞斌,范文翔,杨现民,等.具身型混合现实学习环境(EMRLE)的构建与学习活动设计[J].远程教育杂志,2020(5):44-50.

[19]郭强.论古典知识社会学理论范式的建构[J].社会学研究,2000(5):1-10.

[20][21]卡尔·曼海姆.卡尔·曼海姆精粹[M].徐彬,译.南京:南京大学出版社,2002:3,61

[22][23][25][26]杨生平.试析曼海姆知识社会学理论[J].北京行政学院学报,2011(2):63-68.

[24]卡尔·曼海姆.意识形态与乌托邦[M].黎鸣等,译.北京:商务印书馆,2000:16-17.

[29]杨彦军,罗吴淑婷,童慧.基于“人性结构”理论的AI助教系统模型研究[J].电化教育研究,2020(11):12-20.

[30]陆叶丰,易素萍,恽如伟.智慧教学平台的教师使用意愿研究——以三个城市的中小学智慧课堂教学实践为例[J].现代教育技术,2019(9):46-52.

[31][32]张秀梅,田甜,田萌萌,等.近十年我国智慧教学研究的演变与趋势[J].中国远程教育,2020(9):62-69.

[33]陈琳,陈耀华,李康康,等.智慧教育核心的智慧型课程开发[J].现代远程教育研究,2016(1):33-40.

[34]刘贝贝,林建成.关于知识社会学理解上的几个问题[J].河南大学学报(社会科学版),2016(3):113-119.

[37]COLLINS H M. Humans, machines, and the structure of knowledge[J]. Knowledge Management Tools, 1997,4(2):145-163.

[38]王天平,闫君子.智慧课堂的概念诠释与本质属性[J].电化教育研究,2019(11):21-27.

[39]李咏翰,周雄俊.智慧教学数据的需求识别与应用思考[J].现代教育技术,2020(9):28-34.

[41]L·W·安德森.学习、教学和评估的分类学[M].皮连生,译.上海:华东师范大学出版社,2008:5-8.

作者简介:

曾本友,岭南师范学院教育科学学院教授;

曾茂林,岭南师范学院教育科学学院教授、通讯作者,邮箱:zmlgx@126.com。

Abstract: From the concept of “wisdom” and the research on wisdom teaching, it found that current wisdom teaching lacks the physical wisdom of teachers and students, which is a sociological problem. To solve this problem, it is necessary to integrate the macroscopic sociology of knowledge and the microcosmic theory of embodied cognition. The common source of knowledge sociology and embodied cognition theory are rooted in the Marxist theory. Social existence determines social consciousness and the embodied cognition theory unifies the duality of mind and body into the body. The mechanism of the integration of knowledge sociology and embodied cognition integrating teaching wisdom is to allow smart teaching software to realize the integration of expert wisdom with teacher wisdom within specific teaching contexts. This article pays attention to transform the embodied teaching experience of primary and secondary school teachers into the software of smart teaching programming through virtual reality and intelligent teaching environment, and then uses the sociology of knowledge, the programming of individual explicit cognition, and the embodiment of community and individual comprehension knowledge. The transformation of intelligent technology is to realize the integration of expert wisdom and the embodied wisdom of primary and secondary school teachers. Finally, according to the stage of the development of the smart teaching software, the “wisdom” which is useful for the co-creation of the teaching software, is screened out for integrated innovation. With this, the virtual spirit of the expert’s wisdom spirit absorbs the embodied wisdom of teachers and students and stimulates the physical potential and vitality of wisdom teaching.

Keywords: Intelligent teaching; Collective creative wisdom; Sociological knowledge; Embodied knowledge; Collaborative innovation

編辑:王晓明 校对:李晓萍