明代晋江书家何观考

2022-05-03陈灿峰

陈灿峰

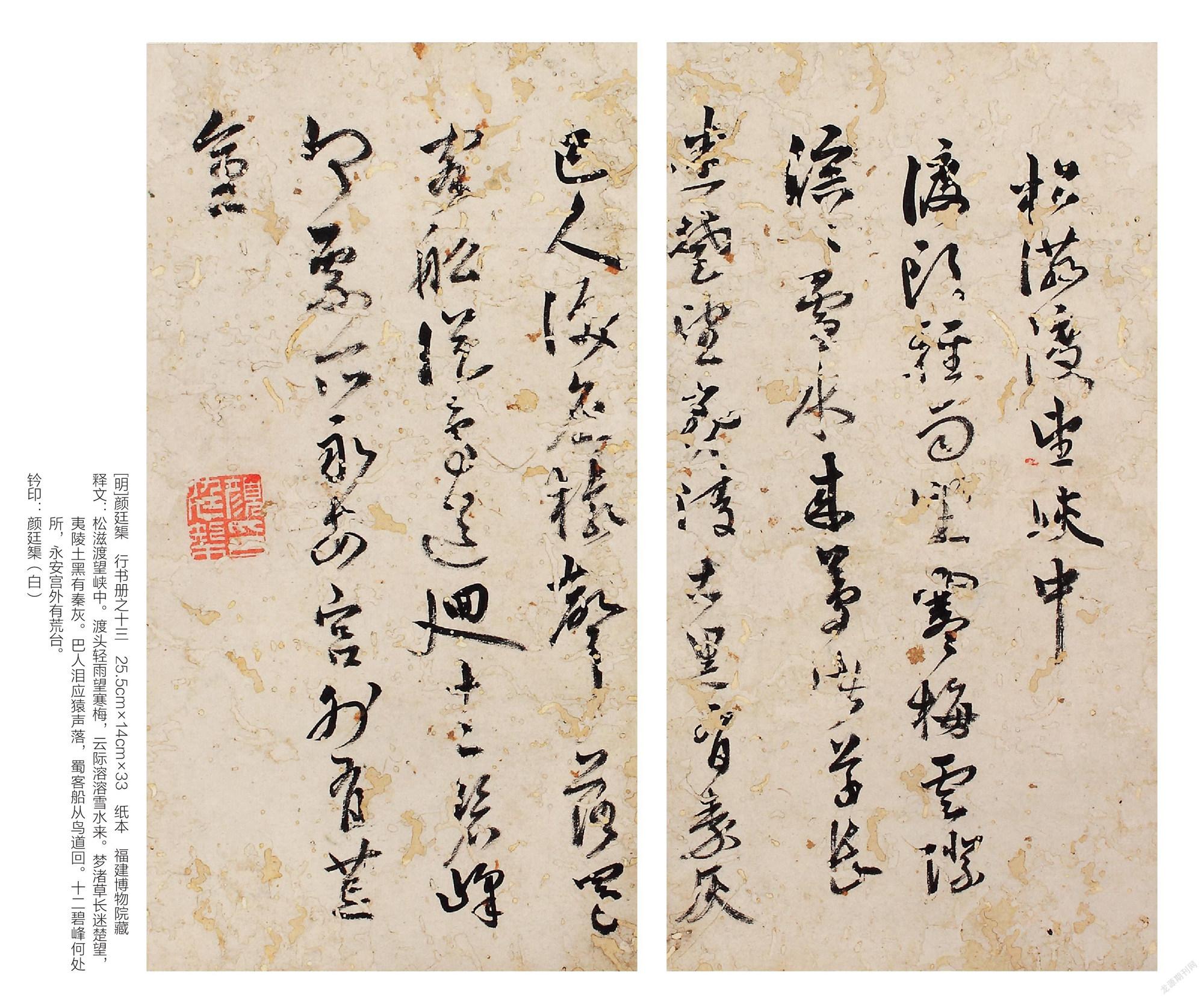

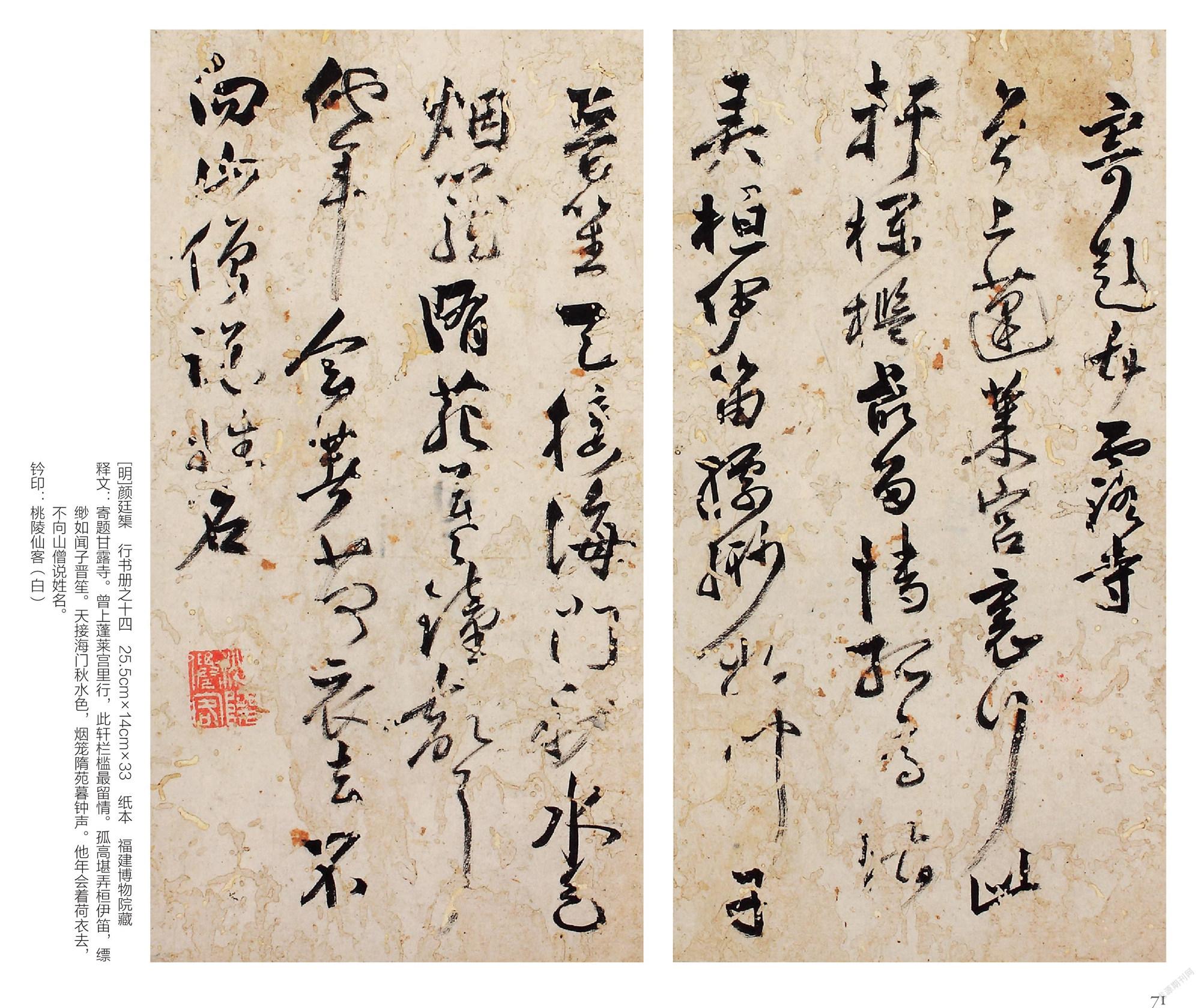

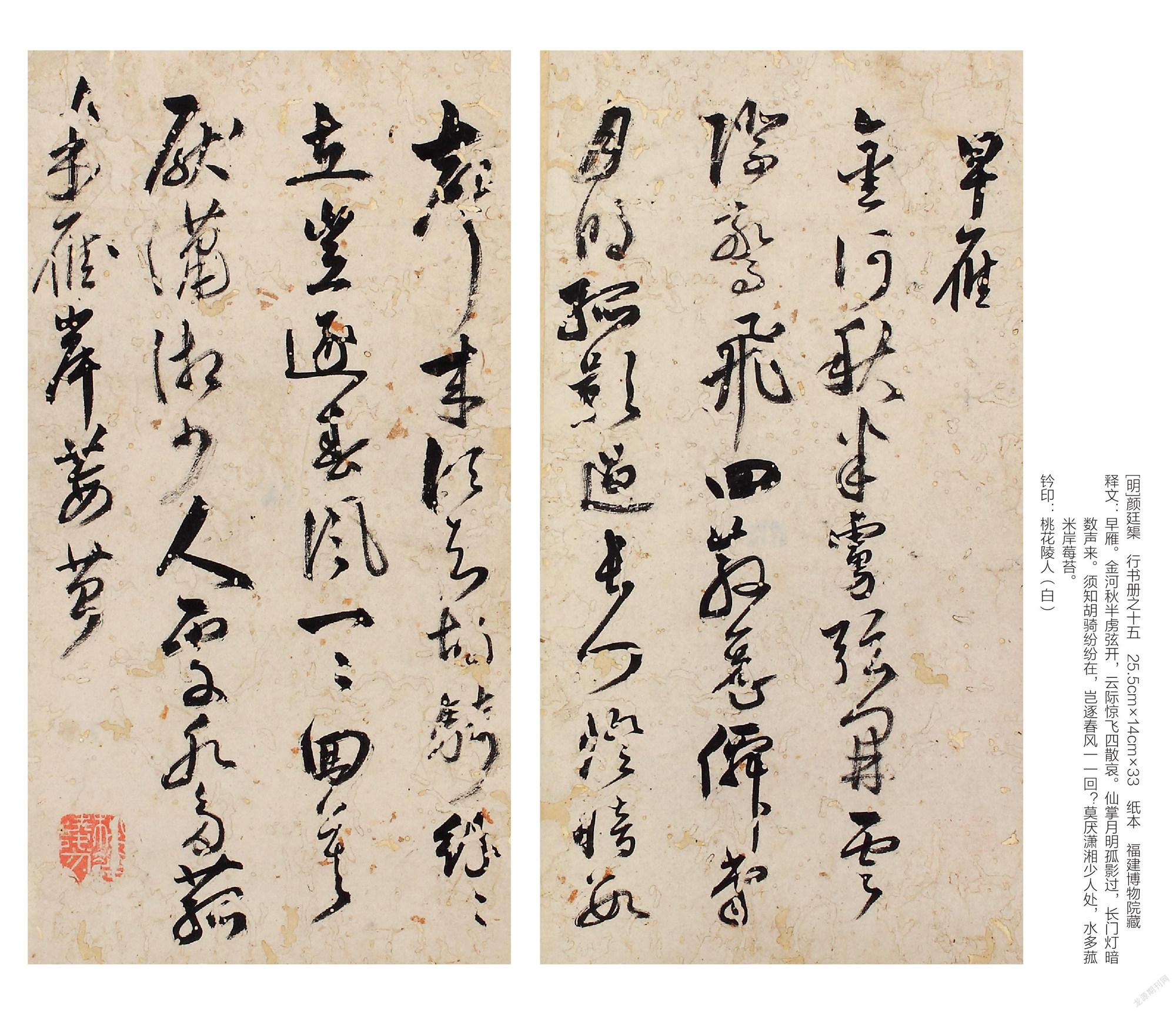

福建书法,明末为一高峰。所谓高峰,即不但出现影响书法史的大家,还出现以善书而著称的文人群体。张瑞图、黄道周等人自然是其中代表,历来关注者多。而其他以善书著称的文人,因其生平资料的匮乏和传世作品的稀缺,一再被艺术史有意无意忽略。如今提起颜廷榘、黄吾野、王慎中、宋珏、许友、林宪濩、徐惟起、蒋德璟、谢道承、詹允捷、庄奇显、林佶等明清之际的福建书画家,若非专业研究闽籍书画的学者,知道的人并不多。后人说晚明书法蔚为大观,如果说张瑞图、黄道周是艺林突出的高峰,那么这一个个看起来没那么耀眼的名字,却正如八闽大地遍布的丘陵,一层又一层,前山青复青—他们是那些高峰得以存在的重要基础,也许不抢眼,绝对不可缺。

在张瑞图之前,晋江以善书而闻名且颇有成就者,是一个叫何观的人。

善书,简单而言就是字写得好,无非就是技术或者艺术的问题。在古代,如果你是一个读书人或者官员,那这两个问题往往都不会是问题,因为除了日常抄写和文艺修养的需要之外,善书有时候还关系到仕途,而在这个事情上,大多数人是不会马虎的。明初的几个皇帝都很重视书法,一者为笼络文人之心,二者也为实际需求。当时内阁中书科设中书舍人一职,从天下招揽善书之人专门从事书写诰敕、制诏、银册、铁券等,虽仅为从七品小官,但也算为广大书法高手提供了一种可靠的职业。明人焦竑《玉堂丛语》卷七记记载了明成祖招揽善书者一事:“太宗征善书者試而官之,最喜云间二沈学士,尤重度书,每称我朝王羲之。”这样的风气也直接推动了明初书法所谓“台阁体”的出现,这种为官方所推崇的典雅雍容、清丽优美的书风在洪武、永乐年间影响颇为广泛,一直到永乐后才渐渐衰弱下去。

何观也因善书成为中书舍人,但那是景泰年间的事情,在当时朝廷对于善书者的热情早已今不如昔。何观,字名心,晋江人,景泰年初为中书舍人,后贬九溪卫经历、转知象山县,致仕归,晚年隐居古元山中。《明史》“列传第五十”记录其景泰二年(1451)因弹劾尚书王直被谪之事。何观善行草书,行书法元人,为景泰年间台阁体主要代表书家之一。《明史》卷一百六十二“列传第五十”有关于他的记载:

自正统中,刘球以忤王振冤死,鉴(陈鉴)继下狱,中外莫敢言事者数年。至景帝时,言路始开,争发愤上书。有何观者,复以言得罪去。

观以善书为中书舍人。景泰二年劾尚书王直辈正统时阿附权奸,不宜在左右。中贵见“权奸”语,以为侵已,激帝怒,下科道参议。吏科毛玉主奏稿,力诋观,林聪、叶盛持之,乃删削奏上。会御史疏亦上,中有“观考满不迁,私憾吏部”语。帝怒,下观诏狱,杖之,谪九溪卫经历。

学者黄惇曾对明代洪武至成化年间主要台阁书家作了大体统计,在这一百多年的时间里有代表性的台阁书家将近一百人,处于景泰年间的仅有三人,而何观位列其中。另外还有一位是文徵明的老师、祝枝山的丈人李应祯。所以我们如果把何观视为景泰年间福建乃至全国优秀书家之一,似乎也不为过。从《明史》的这条记录来看,何观不光字写得好,性格也比较正直倔强,看不惯的事情总要说出来,但官场的复杂诡谲显然不是一个摇笔杆的中书舍人所能随便驾驭的,于是“因言得罪”,挨了锦衣卫一顿仗打后被下诏狱,贬谪为九溪卫经历。九溪卫在今张家界市慈利县北九十里,是湘鄂临界的一个卫。据万历《湖广总志》卷六记载,“九溪卫,洪武二十三年建,辖麻寮所、添平所、安福所等千户所”。得此名“九溪卫”,因该地有九条溪水汇流,在当时的战略、防御、运输位置都十分重要。而“经历”是负责公文来往的文职小官,有点类似于现在的秘书或办公室主任,同样是个从七八品的职位。

关于何观的文献记录极少,出自《明史》的这条后来被很多文献所引用,如《明伦汇编》中“官常典谏诤部”之五、《明英宗睿皇帝实录》卷二百九,说明这件事情在当时曾产生不小的影响。当事者叶盛所著《水东日记》中也有“看议何观”条描述此事甚详。何观老乡何乔远所著《名山藏》关于此事的记录也差不多,但后面还有“何观,晋江人,其谪也转知象山县,有惠政,致仕归,象山人数百送至衢界上。观善草书,嫁女无以为奁,与书一簏,隐迹古玄山中,不关俗务,乡人高焉”的记载,明人倪涛所撰《历朝书谱》六艺之一录卷三百六十四、清人黄锡蕃所撰《闽中书画录》卷五中关于何观的记载都引自《名山藏》。这是颇为关键的一笔,一来让我们知道何观自中书舍人被贬为九溪卫经历后,可能没多久就转到浙江宁波的象山县当知县直到退休,经过几年官场磨炼,他在象山的工作干得很不错,退休后象山人民群众还一路相送;二来何观虽然以善书成为中书舍人,但他不是只会写“台阁体”的那种人,草书还写得相当好,女儿出嫁时家里没像样的东西,就写了一箩筐的字充当嫁妆,这说明他的书法在当时确实得到社会性的肯定,甚至可能还具备一定的流通性。而退休后的何观并不留恋官场生活,他像很多古代的高士那样跑到山中隐居,不想再过问太多世事。何观隐居的古元山疑即老家晋江的紫帽山,山中金粟洞、古玄寺、古元室、妙峰院等处自唐宋以来便是很多文人、僧人、道士读书、修炼之所,在乡里人心目中自然有着不一般的地位。

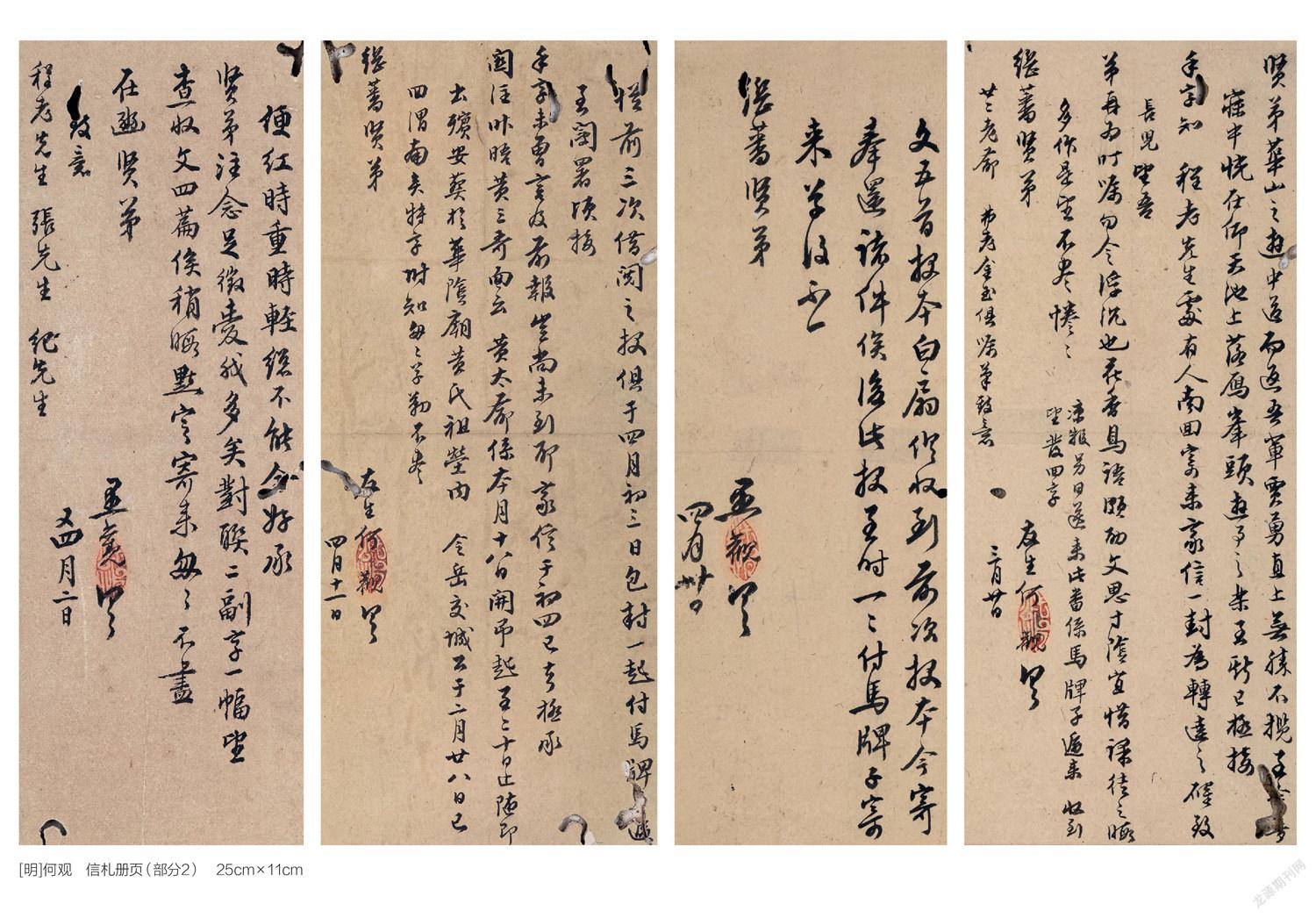

虽然在当时是受到“官方认证”的书法好手,但何观传世的墨迹资料实在太少,如果不是《何观信札册》的存世,我们对于其书风的想象几乎只能落到“台阁体”的刻板印象中去。此册为乾隆二十八年(1763)进士、愿学斋主人李集旧藏,明代原装裱,共二十开,上款人为在豳、继蕃二人。从信札中直白的行文语气和多次提及家信等相关信息可以知道,这两人与何观关系十分密切,很有可能是他的族弟,而且二人同在河南阌乡(即阌邑,今宁宝县)当官。信札中所谈无非是一些工作安排和家长里短,最多也就是自己的职业前景、往来行程,大部分是生老病死的慰问,对晚辈学业的关心,借钱,为人写字作文,甚至天气、买书、买草席等等,基本就是一个明代小官员的琐碎日常。从这本册页的书法来看,何观的小行书有元人风韵,尤其可见赵孟頫、鲜于枢等人的影响,笔法扎实,骨力清俊,自然流利的书写中充满着遒美的文人气息—在史书中只是作为几行文字记录而存在的“善书者何观”,在这本册页中变得真实起来。

信札中有几条信息可补何观生平资料之缺。

册页中落款大多称“友生何观”或“愚观”,只有两开署“名心具”“愚名心具”,“友生”是师长对门生后辈自称的谦词,而“名心”应该就是何观的字。册页中落款的时间都为月份,唯一署年款的是在一开写给继蕃贤弟的札中,时间为“甲寅五月十八日”。景泰年前后的甲寅年有两次,一为宣德九年(1434),一为弘治七年(1494)。按整本册页稳定统一的书写风格来看,这批信很有可能写于同一时期,时间前后若有差距定然也不至太远,要么在宣德九年(1434)前后,要么在弘治七年(1494)左右。目前没有资料能让我们知道何观确切的生卒年,但弘治七年(1494)距离他被贬的景泰二年(1451)已经过了快半个世纪,这时何观如果还活着,要么是在象山当知县,要么早已经在闽南的山里了,而这很难对上信札中的信息。

在信札中,何观多次提到给对方寄送“邸抄”“京报”。“邸抄”即是“京报”的前身,是当时中央专设机构中誊抄政府信息以向公众传递的一种文件,作用类似于今日的报纸。显然,何观只有在京才有此寄送的便利。另一方面,信札中多次提到他要南归,而且会路过阌乡:

予日来亦束装南归,道过阌乡,亦可作片刻欢聚。(致在豳贤弟札)

我言南歸,尚无的日,以京中人尚未回来,俟部照到日才有定期,大约不出廿日内外也。道过阌邑,宁有不进谒程老先生之理。(致在豳贤弟札)

大参公返署时望雇蹇来关,作数日盘桓。秋后我决南归,畅叙言别,虽前期有在,不知后会何时也。(致继蕃贤弟札)

南归福建要路过河南阌乡,那么也只有从京城出发的可能性比较大。结合这两条线索,我们似乎可以认为这批信札书写之时何观应该在京,时间只能是在宣德九年(1434)左右。文献中说何观“景帝初为中书舍人”,按当时中书舍人一职的授予情况,除非是进士出身,一般善书者从被召入京到被授予正式官职,这中间的考察期少则三年,多则十几年,有些人抄了大半辈子最后甚至连官职都没有。所以宣德九年(1434)这个时间跟何观景泰初年成为中书舍人并不矛盾,信札中何观偶有流露南归之心,想必也跟这种漫长的考察期有关。因为考察时间漫长,工作又不是那么重

要,所以何观在给两位族弟的信中,经常有时间唠一些家常:

近日服药渐有转机,但精力虚耗,一时恐未能复旧耳。(致在豳贤弟札)

闻抱恙颇剧,日夜悬念,寝食不宁。昨晤令姑丈张世兄,云病已渐瘳,闻之喜极,大慰远怀。古云病加于小愈须加意,调理一身所关匪轻,药饵饮食万不可惜费。(致在豳贤弟札)

旧疾颇轻,惟右手血脉不和,医家谓血气不足,服药十余剂渐次见效。(致在豳贤弟札)

接吾弟手字,知三令姐今春仙逝,手足悲痛,情不能已,但身在客乡,不可过伤。四月内寄文五首,俱已点定。时来字云买席潼关,只有蒲席买来一床。(致继蕃贤弟札)

从前天气酷热较甚于上年,自是月十七大雨之后,暑气才解。(致继蕃吾弟札)

昨晤黄三哥,向云黄太爷系本月十八日开吊,赴至二十日止,随即出殡安葬于华阴庙黄氏祖茔内。(致继蕃贤弟札)

手足之谊固可伤,守身之孝尤足重,接阅六月廿一、廿五两次手字,知为悲郁致疾,精神涣散,独不思老亲在,至此身所系匪轻,万不可介介于中而莫释也。字写得好,免不了要应索帮人家写点对联、条幅或者扇子:对联二副、字一副望查收,文四篇俟稍暇点定寄来。(致在豳贤弟札)日来两接吾弟手字,知为对联拳拳,我字写已久,只侯主人翁写毕,一齐寄来。(致在豳贤弟札)

素荷垂青,无以为敬,谨成里言书之粗箑用志颂扬。(致继蕃贤弟札)

元、振二公华箑草奉应委,贻笑大方,为转致之。(致继蕃贤弟札)

没有授官,收入有限,想办点事情都要找人借钱,甚至一度想为自己的职业另做打算:承吾弟又以四金见掇,已收到。其事可成,若非至厚师生必不再有所当,亦必不再有所应也,感入五内,何可能忘。(致在豳贤弟札)

四金收到,物力自是艰难。但此数终不济事,幸为我足十金之约。西行之人已束装相待,望贤弟竭力始终之。否则仍不能成行,殊失此机会耳。冬间来关,自如数相还,决不有负也。(致在豳贤弟札)当然,最重要的是不忘关心后辈们的学业:

寄来家信一封,为转达之,确致长儿,望吾弟再为叮嘱,勿令浮沉也。花香鸟语颇助文思,寸阴宜惜,课徒之暇,多作是望。(致继蕃贤弟札)

课艺曾按期做否?望常付京报带来。(致继蕃贤弟札)

从正式授官到被贬,何观的中书舍人生涯前后不过两年左右的时间,跟前面十来年的锻炼时间相比,这样的落差对他不会没有影响,所以后来隐居古元山不问俗事的举动,也就不难理解了。南归时,名将曹义曾写过一首很有台阁风的《送何观中书归省》诗给他,其句云:

青年染翰凤凰池,堂上双亲鬓若丝。天禄已荣三釜养,寿龄还拟百年期。锦舆花底欢迎处,彩服樽前戏舞时。爱日应知诚孝笃,几回惊□□□□。

诗的最后一句不完善,但诗的意思很容易理解,首句“青年染翰凤凰池”也可以佐证何观很早就因善书入京了。据此,再结合信札中的各项信息(包括叶盛、李应桢的生卒年),可大体推断何观的活动年代:他应该生在永乐中期,卒年则可在成化至弘治初。

责任编辑:欧阳逸川