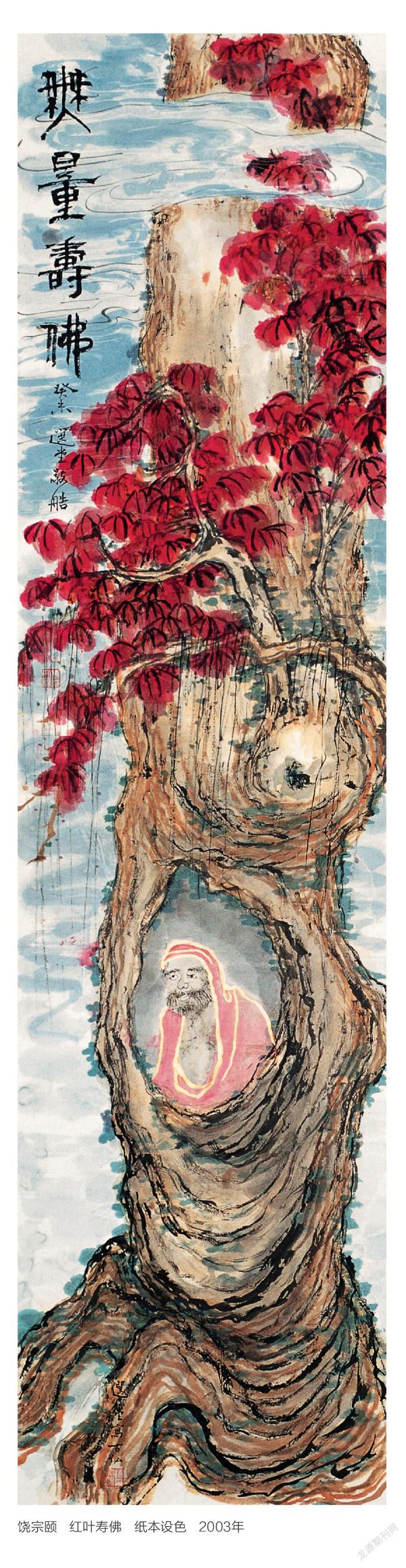

笔底造化

2022-05-03邓伟雄

邓伟雄

要了解饶宗颐的绘画,就一定要清楚他对中国绘画艺术的理念。

饶宗颐的书画理念与中国基本书画艺术的观念是很一致的。中国的书画艺术,以及受中国影响东方各地的绘画艺术,与西方有一个最基本的不同处。西方的绘画是以画的本身去探讨这张画,也就是说,我们欣赏西方画的时候,画作本身所表达出来的光线、色彩、构图和它的颜色变化,是否表达得很有创意,或者是展现出一种很特殊的美感,来决定它的質量。换言之,它是以画的本身去追求这张画的质素。

中国画的情况就刚巧相反。宋代以后的画论都说,中国书画艺术的好坏是要向画外求。意思是说,我们研究这张画的特色,是要从这张画以外的元素去欣赏。这是为什么呢?是因为中国书画的创作,基本上讲求的不是画的本身,而是这张画能否表达出创作者个人的思想、学养、性格与情感,又或者这样说,这张画能不能够表达出作者的时代性。譬如,自从明代董其昌提出了书画“南北宗”的思想之后,就极推崇唐代王维的画,因为王维的画是“画中有诗,诗中有画”,代表王维的画可以表达一种诗意。画要表达的不单是一种画趣那么简单,而是要呈现诗的情趣。所以从那个时候开始,“画外言画”这个观念就一直延续到现在。

当然,饶宗颐的绘画亦如是。他一向坚持“学艺双携”,并将董其昌的“诗书画合一”这个观点扩展为“学艺互益”。饶宗颐认为,他的画以及学术方面,无论是创作的意图或研究的方向,都是互补,甚至是互益的关系。这个关系可说是扩展了我们中国人认为“诗、书、画三位一体”这个观点。他认为不仅仅是诗、画两样东西互相呼应,所有的学问都可以同艺术方面互相呼应。

举例来说,他写八大山人风格的作品是以研究八大山人的佛教思想为基础。八大山人不论是诗是画,都包含了禅宗思想。饶宗颐对八大山人的禅宗思想有很多考证的文章,这些文章都收集在饶宗颐一本中国画学研究的著作《画宁页》之中。他考证八大山人画作的用笔及构图,都与临济宗思想有关,故饶宗颐绘写八大风格的画,也着重其“禅意”。

又譬如说,饶宗颐是研究中国道教,尤其是元代的道教思想。所以他对元代很多道士,也同时是画家,都有很深入的研究。他同时亦发现他的书画,都具道学中宁静之气。张雨、方方壶、杨铁崖、倪云林等道士画人的画风都如是。

饶宗颐也研究黄公望的画法,他早期的书画也受到黄公望极大的影响。根据历史的记载,黄公望是大概在六十多岁之后开始书画的创作,但他一生都与道教有很密切的关系。他的道教思想贯彻在他的诗文里面,也贯彻在他的画法中。饶宗颐从黄公望的《富春山居图》去研究他的画法,并作出一种简化以及灵性的处理。其实这个处理和他研究黄公望的道教思想有一定的关系。

饶宗颐对晚明人的诗文和思想有很深的研究,也使他十分了解晚明人的绘画风格。故此,他写晚明人如张瑞图、傅青主、陈老莲、石涛、渐江等人的画,都能表达出他们的特点。

这些都是饶宗颐对“学艺相携”这个主张身体力行的明证,也是他绘画独特之处。

饶宗颐的绘画进程就像许多传统画人一样,是以“师古、师造化、师心”作为三个主要阶段“师古”,是中国传统自学的方法。师古即是学习古人,是一个重要的学习过程,饶宗颐亦常主张此法。他认为学画的根基应是学习古人,这能让学习绘画的时间缩短。齐白石和黄宾虹都曾撰文说:自创一个风格,需要二十至三十年,但学习一个人的风格大约只需三年,所以饶宗颐认为绘画必须学习古人。每个人学习都有不同的对象,如20世纪流行的师古趋向,无论是京派、海上画派,甚至是广东画派都是以石涛为学习的对象,因此,明遗民“四僧”之一的石涛和尚就被视为画学的“通天教主”。虽然有人会反对取学于石涛,如香港重要的画家李研山老师和彭袭明老师,他们曾对我说,学习石涛的画容易上手而且技法多样,但有一点需要注意的是,学习石涛易入难出,无论是张大千、任伯年,甚至所有学习石涛的画家,均无法摆脱石涛的影子。要说学习石涛后能稍微离开的画家,我觉得是海上画派的吴湖帆。我起初以为他没有学习过石涛的画,但后来我幸运地在一名藏家手中看过吴先生多张临摹石涛的画,证明他亦曾临仿过这位通天教主的作品。不过其他京派画家如萧谦中、陈半丁亦无法脱离石涛的影子。

饶宗颐选择入手的是元代的画家,特别是“元四家”,所以到现在他劝别人学习古人时,仍建议从“元四家”入手。我们现时看他的画作,亦能看到“元四家”,特别是黄公望和倪云林这两家的风格。饶宗颐曾经有一本论文专集,里面收录多篇关于黄公望《富春山居图》的论文,当中提及他研究这张画的过程及后人如何从中学习。他亦有专著研究倪云林。他写倪云林的作品数量十分多,特别是在20世纪七八十年代,有人曾经把他比之为今日的倪云林。饶宗颐常引用太白的一句诗“我本楚狂人”,所以他给自己取了一个外号—楚狂。

不过要注意的是,饶宗颐很赞同石涛的讲法,就是学习古人必须能入而又能出,师古而不为古所困。

第二个部分是西方绘画尤为重视的“师造化”,今称为“师自然”,即以大自然为师。时至今日,很多艺术家,特别是新水墨画派,他们着重于写生,师法眼所见的事物。齐白石亦曾表示,他很少画他未曾看见的东西。曾有人问他为何写钟馗,他称钟馗虽未曾看见,但钟馗亦只是一个人,他是以一个不畏邪恶的人的形象来绘写。又如吴冠中亦着重写生,他反对临摹及研究笔墨,他觉得艺术应是眼中自然现象的艺术演绎。

从20世纪初开始,师法自然的观念在绘画界中特别受到重视,起因是清末一个错误的潮流趋向。清代绘画分成两个流派,一个是宫廷所推崇的“四王”流派(王时敏、王鉴、王原祁、王翚),他们着重临摹,及至他们的学生,临摹的情况更趋严重。他们有一个错误的观念,认为临摹至相似元人的画作,是艺术的最终目标。所以,他们评定一张画的标准,只是那张图是否跟宋、元人相似。另外,清代还有一个小的潮流,就是明末清初“四僧”的潮流。他们着重开创,如八大山人、石涛、渐江、髡残的画,具有很大的开创性。时至今日,石涛的画广受重视。表面看来,这好像是一直以来都有的观念,但事实上,如果我们细读清代的笔记和绘画的研究,就会发现清代有不少人认为八大山人及石涛不懂作画,原因正是他们的笔法不与宋、元人相似。王原祁虽曾客气地说“大江之南,无出石师右者”,但其正统派心理其实是贬低石涛画派的。直至清末,石涛的画作才逐渐受到重视。因此,以历史的眼光来看,清代早期其实并不看重他们的画作。E7942F56-4688-4556-9F8F-AC52BDB2D168

不过,师法自然的确是开创画路一个重要的步骤。饶宗颐的作品,不论是山水、花鸟虫鱼,很容易就能看到师自然、师造化的画作。

饶宗颐有一点比古来的画家都幸运,就算较之近代画家亦如此。近代中国画家50至80代这几十年间,甚少人能出国。但饶宗颐在五六十年代时,开始在国外开学术会议,所以很多时候能去外国写生,包括东南亚、欧洲、北美洲、澳洲,不过他很遗憾未曾去过南美和非洲,故没有此两地的山水画。而他以中国画的笔墨来写海外风光,也成了他绘画的一个重要部分。

对于游览神州大地,他自改革开放开始,就做到顾亭林所谓“九州岛历其七,五岳登其四”。尤其是因为敦煌学的研究,使他踏遍了中国西北各地。在20世纪末、21世纪初,他提出一个新的师法自然理论—“西北宗说”。

中国山水画在明代董其昌开始就有南宗、北宗之分。照董其昌和陈继儒的著作,工笔画中非文人所能掌握的画就是北宗,故南宋刘松年、李唐、马远、夏圭的画即属北宗,由元朝黄公望上推至唐朝王维的文人画就是南宗。然而,这分法又未必准确,如李公麟是一名专业画家,作画方法近似马远一派,但却属于南宗。以我看来,董其昌喜欢的就是南宗,不喜欢北宗。很多人对南、北宗的分法亦曾有研究,如澳门陈浩星馆长曾举办南宗绘画展览,并出版一本论文集,当中很多人的论点都十分精到。饶宗颐之所以提出“西北宗说”,是因为他认为无论怎样分南宗、北宗,这些画人的技法和构图都不能准确地表达中国西北地区的山水。中国在宋元以后的画家甚少去过西北,也没有真正体会敦煌以北的山水风光。所以他身体力行,画一些他眼中的西北山水,并认为要有新的技法、新的构图和新的方式去描写西北,故此提出“西北宗”的观念。他以为南北山水与西北山水的最大不同,就在于“荒远”的气氛,所以在技法上应该要表现出这种“荒远”的感觉。他认为我们所说的“三远”:平远、高远、深远,应该要有一个新的诠释。因为“三远”都是以南方或北方的山水作解,并不能表达西北山水。所以他觉得无论在构图或笔法上,都要有一个新的认识和方向,故称为“西北宗”,这也是他在师自然上值得大家研究的另一方面。

最后,任何一位画家经过了师古、师自然的阶段后,就到了师心。诚如吴冠中所说,师心就是画家以一个艺术家的角度去诠释大自然的物象。饶宗颐有很多師心的画,最明显的就是他的荷花。

他指出自己喜欢写荷花的原因,是因他父亲替他命名为“宗颐”,“颐”即是宋代的理学大师周敦颐,周敦颐著有《爱莲说》一文,故此他在花卉中最爱写荷花。有人曾问他,荷花为何会有金荷银叶?饶宗颐答:因为我所写的荷花是我心中的荷花,是经过我诠释的荷花。他曾去过不同的地方研究不同种类的荷花,但他现在画的是他心中的荷花。这就是他师心的一个重要表现。

画家到最高的阶段就是师心。成名的画家如齐白石,他笔下的枇杷十分简单,但如以现实的枇杷作比较,却没有一个像他画中的枇杷。所以每个画家均有其师心的方向,包括黄宾虹的山水是一条条坚实拙朴的线条,这是黄氏对物象的看法,其他人能否接受这个看法则是另一回事。黄宾虹在50年代曾被称为黄垃圾,因为大家认为他的画作是垃圾而非山水。当时,他的画甚至会被其他老师作反面教材,告诫学生千万不要学。这跟我们现在推崇黄氏画作的构图、笔墨,与当时相比是两个极端的情况。

所以,饶宗颐说他画荷花不再是画自然现象,而是画出他心中个人的感觉,他人会否接受并无所谓。由此可见,画家所经历的每一个历程都是一样。其实,即使是师心,画家也一定有他的根据,就像饶宗颐写金色荷花,他曾说,根据佛经中八德池中所种的荷花,就是金色的。他是从敦煌壁画上的金荷衍化出自己的写法。

饶宗颐认为中国画有其独特性,不会湮没于世。他认为中国绘画一定会长流不息。他亦认为,使中国画继续发展下去,“学艺相携”是一个可行的路向,因为中国画应与中国文化、学术互相配合,并互相补益。

饶宗颐这个路向,其实是20世纪初期以来,一直在艺术界讨论着的问题—中国画要如何才可以继续存在下去—提供了他的看法。

早在他之前,不少艺术家及画论家都提出过他的意见,如陈衡恪曾撰《中国文人画概论》一书,指出中国画若要有出路,就必须是文人画。

如徐悲鸿,他反对不写实的中国画,所以他在出任北京大学艺术学院的院长时,在学生入学试中提出一条题目—“一个人坐在树下,有所为而为”,即是画一张人物画,画中人物的动作应是现实世界中可见的、真实的,这可以见到他的写实观念。

刘海粟在早期亦曾提出中西混合的观点,认为中国画需加入西方绘画的写生元素。林风眠、丁衍庸和刘海粟略有不同。林风眠是学习印象派,所以他的画有朦胧的感觉,是用印象派的画风来加入中国画法之中。丁衍庸是学习西方野兽派,又曾在日本习画,故他的画作在用色上是野兽派,同时又混合日本的手法作画。

又如吴冠中,他不喜欢别人说他的画不似中国画,因为他认为画就是画,在意念上不应局限于中国画还是西方画。

这一些艺术家的主张,其实都带有“西学东渐”的意味,反而饶宗颐的主张完全是以中国文化的其他元素加添入绘画之中,增强中国画的生命力。

(作者为香港大学饶宗颐学术馆艺术统筹主任)

责任编辑:宋建华E7942F56-4688-4556-9F8F-AC52BDB2D168