蔡氏内异Ⅰ号方治疗子宫内膜异位症*

2022-04-28谢丹丹张婷婷庄梦斐曹阳陆黎娟

谢丹丹,张婷婷,庄梦斐,曹阳,陆黎娟

1.上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200437;2.南京中医药大学附属苏州市中医医院,江苏 苏州 215000

子宫内膜异位症是妇科常见病,发病率为15%~20%,并呈逐渐升高的趋势。痛经、盆腔粘连、盆腔包块、慢性盆腔疼痛以及不孕是子宫内膜异位症主要的临床表现特点。子宫内膜异位症病变可以发生在任何部位,患者常常除了忍受经行腹痛、慢性盆腔痛、生育困难的痛苦,还要忍受术后复发,甚至多次手术的折磨。西医治疗子宫内膜异位症以手术和激素类药物为主,远期疗效并不理想。中医药在治疗子宫内膜异位症方面有独特的优势。蔡小荪教授系沪上蔡氏妇科第七世嫡系传人,在继承先人关于子宫内膜异位症治疗经验的基础上,进一步创新,系统形成了一套独树一帜、效果显著的治疗方案。针对子宫内膜异位症由瘀滞引起的经前或经期腹痛,经量不畅或过多,有瘀块下行后腹痛稍减,也有经量愈多愈痛的患者,蔡老运用具有活血化瘀、调经止痛之功的基本类方——蔡氏内异Ⅰ号方进行治疗,取得了较好的临床疗效[1]。笔者采用蔡氏内异Ⅰ号方治疗气滞血瘀型子宫内膜异位症患者30例疗效显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料研究病例来源于2019年1月至2021年3月在上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院就诊的患者。根据患者前来诊治的顺序进行随机编码,由专人提供对应随机分配好编号的药物,以此随机化分为治疗组和对照组。本研究共纳入60例患者,治疗组和对照组各30例。治疗组年龄(35.03±4.93)岁;病程分布:1~4年25例,5~8年2例,9~12年3例。对照组年龄(34.80±5.99)岁;病程分布:1~4年25例,5~8年4例,9~12年0例,13~16年1例。两组患者年龄和病程分布比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

本研究方案已经我院伦理委员会的审查,伦理批号:2019-041,所有患者及患者家属均表示知情并于同意书签字。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准参照《子宫内膜异位症中西医结合指南》[2]以及《子宫内膜异位症的诊疗指南》[3]。①经期或经前经后腹痛呈逐步性加重;②经期伴有小腹部不适,逐渐性加剧;③直肠、肛门部刺激症状(里急后重感、肛门坠胀、大便次数增多等)逐渐加重,和月经周期相关,经后症状消失;④妇科检查时可以在直肠子宫陷凹、宫骶韧带或子宫后壁下段、子宫峡部等处扪及触痛或压痛结节;⑤超声提示附件区有囊肿,或妇检时扪及附件区粘连、紧张感;⑥如果不进行抗炎治疗,经前或经后附件区的包块大小有显著变化;⑦腹腔镜检查发现特有或典型的内异病灶形态,或对可疑病变送组织病理检查,进行组织学鉴定;⑧术后复发者。只要符合以上①—③中任何1项和④—⑥中任何1项,或⑦或⑧即可确诊。

1.2.2 中医诊断标准①主症:月经来临前、经期小腹坠胀疼痛、拒按,逐年加重,经行不畅,色暗,有血块,块下则痛减,胞中结块,固定不移。②次症:乳房胀痛,肛门坠胀,烦躁。③舌脉:舌色暗或有瘀点、瘀斑,苔薄白,脉弦涩[4]。

1.3 病例纳入标准(自拟)①年龄20~45岁;②符合子宫内膜异位症临床诊断标准或腹腔镜诊断标准或病理诊断标准之一;③符合子宫内膜异位症气滞血瘀证中医诊断标准;④无恶性肿瘤、心脑血管疾病、肝、肾功能不足等严重原发疾病或精神疾病;⑤同意参加本研究并签署知情同意书。

1.4 病例排除标准(自拟)①子宫附件炎症所导致盆腔部位疼痛的患者;②一般的卵巢囊肿或卵巢癌的患者;③生殖器官结核的患者;④患有心脑疾病、肝功能异常、肾功能衰退及血液、代谢、免疫方面等严重疾病者。

1.5 治疗方法治疗组给予蔡氏内异Ⅰ号方颗粒,方药组成:丹参12 g,炒当归10 g,川牛膝10 g,延胡索12 g,制香附10 g,制没药6 g,川芎6 g,生蒲黄 12 g,赤芍10 g,血竭3 g,五灵脂10 g。对照组给予蔡氏内异Ⅰ号方制作成性味和外观相似、制作技艺相同的颗粒作为安慰剂。以上颗粒剂均委托四川新绿药业科技发展有限公司组织生产(符合GMP条件)。服药方法:开水冲服,每日1剂,早晚饭后 0.5 h 温服,于月经前1周开始服用,连续服药至月经来潮第2天为1个疗程,共服药3个月经周期,即3个疗程。

1.6 观察指标

1.6.1 主观指标比较治疗组和对照组患者治疗前、第3个疗程结束后的痛经症状评分,痛经视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、疼痛分级指数(pain rating index,PRI)、现时疼痛强度(present pain intensity,PPI)评分,中医证候评分。

1.6.2 客观指标检查治疗前后患者月经第5天盆腔B超(子宫+附件),检测治疗前后患者月经周期第5天血清CA125、CA199水平。

1.6.3 安全性指标治疗前后均检测患者的血、尿常规,空腹检测患者的肝、肾功能以及检查患者的心电图。

1.7 疗效判定标准

1.7.1 综合疗效判定标准①痊愈:包括瘀血症状在内的主要临床症状全部消失,盆腔包块或附件囊肿等局部的体征基本消失;②显效:包括瘀血症状在内的主要临床症状基本消失,盆腔包块缩小(月经周期同一时间进行对比,B超也于治疗前后同一时间进行检查);③有效:主要临床症状减轻,盆腔包块或附件囊肿无增大或略缩小(月经周期同一时间进行对比,B超也于治疗前后同一时间进行检查),停药之后3个月内症状不加剧;④无效:主要临床症状无改善或有恶化,局部病变及体征有加重趋向[5]。

1.7.2 痛经疗效判定标准①痊愈:治疗后痛经症状量表总评分降低至0分,腹部疼痛及其余相关临床症状不复存在,停药之后3个月经周期内痛经症状未见复发;②显效:治疗后痛经症状量表总评分下降至治疗前总评分的1/2以下,腹部疼痛显著改善,其余相关临床症状好转,不服用止痛药也不影响工作;③有效:治疗后痛经症状量表总评分降低至治疗前总评分的1/2~3/4,腹部疼痛改善,其余相关临床症状好转,服用止痛药可以继续工作;④无效:腹痛及其余临床症状没有变化[5]。

1.7.3 中医证候疗效判定标准痊愈:中医证候疗效指数≥90%;显效:66.67%≤中医证候疗效指数<90%;有效:33.33%≤中医证候疗效指数<66.67%;无效:中医证候疗效指数<33.33%[5]。

中医证候疗效指数=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%

有效率=(痊愈+显效+有效)/n×100%

2 结果

2.1 两组患者综合疗效比较治疗组显效4例,有效21例,无效5例,有效率为83.33%;对照组显效2例,有效11例,无效17例,有效率为43.33%;组间综合疗效比较,差异有统计学意义(P<0.01)。

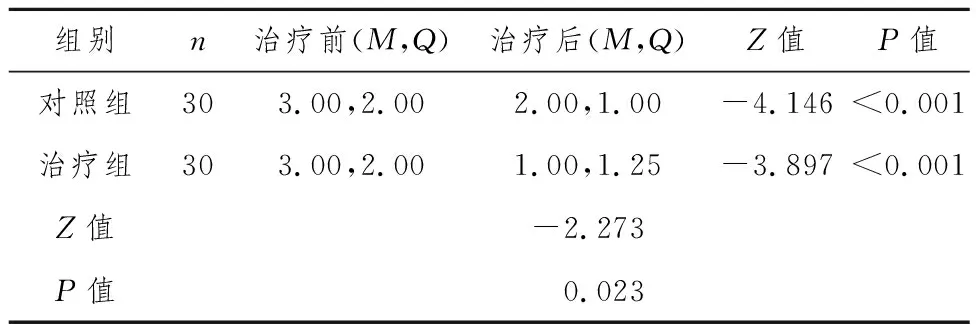

2.2 两组患者痛经疗效比较治疗组有效率为86.67%,对照组有效率为40.00%,两组痛经疗效比较,差异有统计学意义(P<0.01)。治疗组和对照组患者治疗后痛经症状评分均显著低于治疗前(P<0.01),且治疗组效果优于对照组(P<0.05),详见表1。

表1 两组患者治疗前后痛经症状评分比较 分)

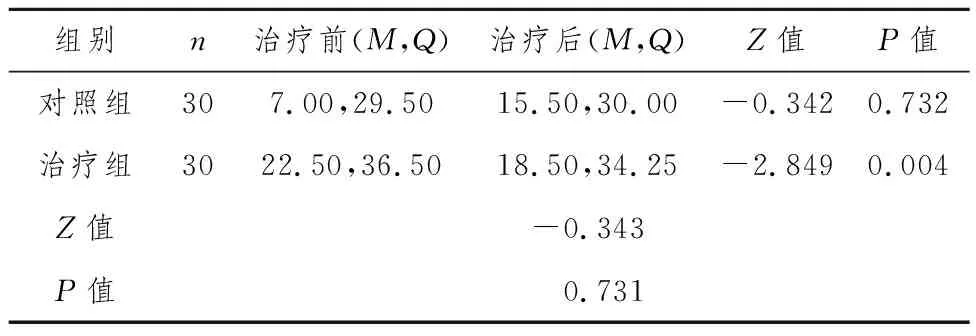

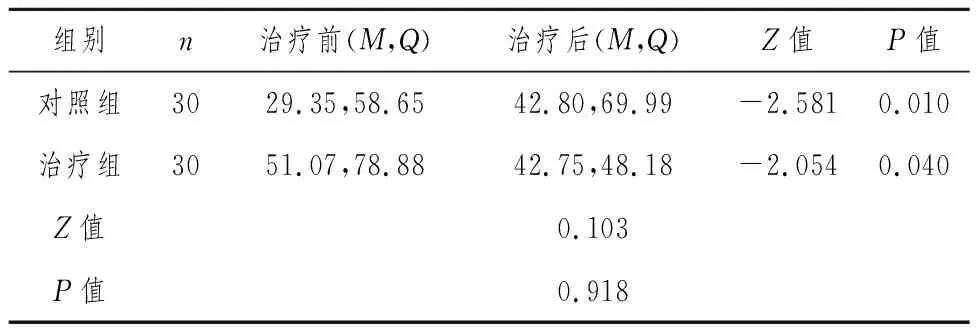

2.3 两组患者治疗前后痛经VAS、PRI、PPI评分比较治疗组和对照组患者治疗后的VAS、PRI、PPI均显著下降(P<0.01),且治疗组效果均优于对照组,详见表2、表3、表4。

表2 两组患者治疗前后痛经VAS比较 分)

表3 两组患者治疗前后痛经PRI比较 分)

表4 两组患者治疗前后痛经PPI评分比较 (分)

2.4 两组患者治疗前后中医证候评分比较治疗组有效率为83.33%,对照组有效率为46.67%;两组之间中医证候疗效比较,差异有统计学意义(P<0.01)。治疗组和对照组患者治疗后中医证候评分均显著低于治疗前(P<0.01),且治疗组优于对照组(P<0.05),见表5。

表5 两组患者治疗前后中医证候评分比较 分)

2.5 两组患者治疗前后卵巢囊肿最大直径比较治疗组患者治疗后卵巢囊肿体积显著小于治疗前(P<0.01),见表6。

表6 两组患者治疗前后卵巢囊肿最大直径比较 (mm)

2.6 两组患者治疗前后血清CA125和CA199 水平比较治疗后,治疗组血清CA125水平显著降低(P<0.05);两组患者治疗后CA125水平比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表7。治疗后,治疗组和对照组血清CA199水平均降低,但差异无统计学意义(P>0.05),见表8。

表7 两组患者治疗前后血清CA125水平比较 (U·mL-1)

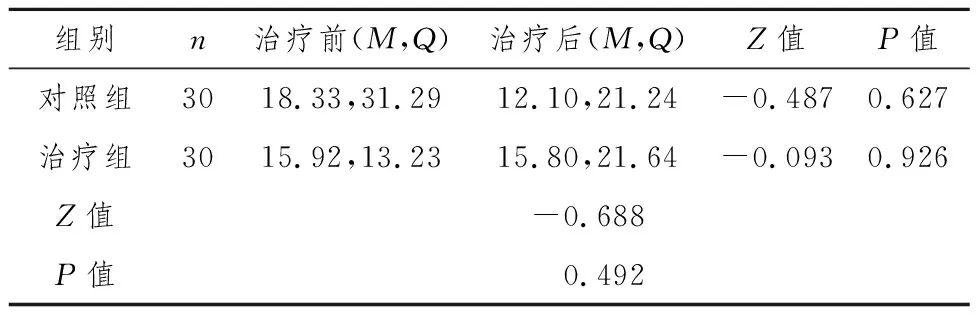

表8 两组患者治疗前后血清CA199水平比较 (U·mL-1)

3 讨论

中医并无子宫内膜异位症的记载,依据其临床表现可归属于“痛经”“癥瘕”“经期延长”“不孕”“肠蕈”等范畴。中医认为,子宫内膜异位症的基本病理基础为血瘀[6]。气滞血瘀是临床较为常见的气血同病,是指气机郁滞而致血行瘀阻或由血瘀而致气行阻滞。妇女常因肝气郁结,疏泄不畅而冲任失调,瘀阻胞宫,继而发病。临床常表现为月经来潮前、经期小腹坠胀疼痛,经行不畅,色暗黑,夹血块,血块行出则疼痛减轻,子宫腔体内有结节,位置固定,经前乳胀,舌质紫暗或有瘀点,脉弦。因此,气滞血瘀是子宫内膜异位症发生发展的重要病因病机。王清任立足气血合脉之说,创膈下逐瘀汤以逐瘀活血、理气止痛。张景岳对经期腹痛“血瘀全滞无虚者”以及“血癥欲行滞止痛者”,选方用药常以活血化瘀佐以行气,创通瘀煎,可活血祛瘀而不伤正,瘀祛去血除而滞全无。

全国名老中医蔡小荪教授以既往各个朝代的医学大家对“血痕”“癥结”的诊治经验为依据,紧紧围绕瘀血内停的疾病发生机制,把理气通滞、活血化瘀作为治疗总体原则,通过整体辨证的思想,思考病因给予治疗,对于无法排出瘀血的症状,则遵循“通则不痛”的原则,以化瘀为目的,注重祛除瘀血,然后又依据不同的疾病分型特点针对性调整,最终实现整体通畅的效果。根据女子多气多郁的特点,强调女子调经皆以血为基础、以气为推动,主张“气以通为顺,血以调为补”,通调相结合。将月经不同周期生理结合疾病病理特点,自拟内异系列方,其拟定的蔡氏内异Ⅰ号方,用于经前1周及经期痛经,以调为本,疏肝养血为先,理气止痛为要。方以四物汤加减,理气化滞,活血化瘀,配伍温通类药:没药、血竭、五灵脂、生蒲黄,可化癥瘕,除积血,兼止痛,共奏理气通滞、活血化瘀止痛之功[7]。

子宫内膜异位症是盆腔疼痛的病因之一,异位内膜重复的周期性出血会引起炎症从而导致痛经[8]。子宫内膜异位症所导致的粘连及异位病灶通过压迫腹膜下盆腔间隙的神经也会引起疼痛症状[9]。痛经大多取决于卵巢激素的周期性变化,而非经期盆腔疼痛的机制更为复杂[10]。本研究通过视觉模拟评分、痛经症状量表(包括疼痛时间、是否影响工作学习及伴随症状等)体现患者治疗前后疼痛症状的改变情况,结果显示,治疗后均较治疗前好转(P<0.05),两组间差异有统计学意义(P<0.05)。说明蔡氏内异Ⅰ号方能够改善子宫内膜异位症患者痛经症状,包括疼痛程度、疼痛时间及伴随症状等。

CA125是临床常见的肿瘤抗原,子宫内膜上皮细胞(子宫内膜、输卵管、卵巢与腹膜)是其主要来源。刺激体腔上皮细胞可升高血清中CA125水平。因此,CA125也成为当前无创诊断标志物研究的热点之一,在有症状的女性中,CA125≥30 U·mL-1对诊断子宫内膜异位症有高度特异性[11]。CA125的水平与子宫内膜的生长活性相关,轻度子宫内膜异位症患者的血清CA125并未显著升高,但在月经期和黄体期,CA125可能会升高,重度子宫内膜异位症患者的血清CA125水平明显升高,且常伴有盆腔疼痛[12]。CA125在诊断女性患有晚期疾病时可能更准确[13]。本研究结果显示,痛经严重的子宫内膜异位症患者血清中CA125水平较高,与既往研究结论一致,治疗后两组患者血清CA125水平均明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),表明蔡氏内异Ⅰ号方能够很好地控制子宫内膜异位症病情程度,降低患者CA125水平。

CA199是一种糖类蛋白,构成了机体众多的黏膜细胞。消化道部位癌细胞是其主要分泌细胞类型,因此,其也被主要应用于消化道恶性肿瘤临床诊断和治疗效果的评估。谢志贤等[14]研究显示,血清CA199水平在第Ⅲ、Ⅳ期子宫内膜异位症、合并卵巢巧克力囊肿、子宫腺肌病和有粘连时较高。吴淑英[15]发现,血清、腹腔液中CA199水平与子宫内膜异位症密切相关。本研究结果显示,治疗后组内、组间血清CA199水平差异均无统计学意义(P>0.05),可能因治疗前多数患者血清CA199水平无明显升高,治疗后也未产生差异;抑或因指标缺乏敏感和特异性所致。

综上所述,蔡氏内异Ⅰ号方治疗气滞血瘀型子宫内膜异位症患者疗效显著,可显著降低患者痛经程度和血清CA125水平,改善中医证候相关症状,缩小卵巢囊肿。