中山杉功能性状适应三峡库区消落带研究

2022-04-25胡景涛肖国生李俊清

阮 宇,胡景涛,肖国生,李俊清,任 凭

1 重庆三峡学院,重庆 404020

2 北京林业大学,北京 100091

3 重庆市万州区林业科学研究所,重庆 404188

功能性状是植物对外界环境的响应[1—2],植物通过不断调节或改变某些性状,使功能性状间相互协调进而共同适应环境的变化。功能性状间的协调关系是植物的生态策略即生境的适应机制[3—5]。叶是对环境变化最为敏感的植物器官,其性状与植物对资源的利用能力和效率紧密联系,能够反映植物适应环境变化的生存对策[6—8],也能更好地解释植物的适应性[9]。根系是对土壤因子必须做出响应的器官,其性状特征能承载一定的环境变化信息[10—11],研究叶片和根系的功能性状及其在不同环境条件下的变化规律,有助于揭示植物对环境的适应机理[1,3,12]。

三峡库区消落带具有特殊生境特征,消落带水位每年在145—175 m之间涨落,涨水快退水慢。水位高度的变化使位于不同地势的消落带经历不同的水淹期,形成“水淹-干旱”交替胁迫的特点。针对三峡库区消落带生境特殊性,急需找到一些对消落带环境比较适应的植物[13—15],用于消落带植被恢复和环境治理。可是目前一些针对植物遭受“水淹-干旱”交替胁迫后生理生化变化的研究[16—17],及相关适应性研究大部分围绕一种胁迫展开[18—19],而且实验室条件下的模拟研究多,自然环境下的实地研究较少[20—21]。三峡库区消落带具复杂的气候条件和地形地貌条件,在实验室条件下研究的局限性大,难以完全反映库区消落带原生境对于植物的影响。

中山杉(Taxodium‘Zhongshanshan’)是杉科落羽杉属的杂交种,它遗传了落羽杉属耐淹、耐碱、树形优美的优良特性,又具生长快、抗逆性强、耐腐性好的个性特征,有“永不腐朽之木”美誉[22—23],在我国湿地生态保护中发挥重要作用[24—25]。2009年中山杉引种于三峡库区消落带万州沱口,成活率高,适应性强[26—27]。本研究以万州沱口的中山杉为对象,分析不同样带内中山杉功能性状的特征、功能性状间的关系、以及功能性状随消落带水位高度变化的规律,旨在揭示中山杉在消落带不同水位高度生境中的适应特征,为三峡库区消落带保护和植被恢复提供支撑。

1 研究方法

1.1 研究地概况

研究区地处长江中上游结合部,四川盆地东缘,重庆市东北边缘,属亚热带季风湿润气候,四季分明,冬暖,多雾; 夏热,多伏旱; 春早,气温回升快而不稳定; 秋长,阴雨绵绵。日照充足,雨量充沛,天气温和,无霜期长,霜雪稀少。多年平均气温17.7℃,极端最高气温为41℃,极端最低气温-3.7℃,平均年日照时数1484.4 h。平均年降雨1243 mm,平均年水面蒸发为620 mm。沱口位于重庆万州区内,东经:108°25′,北纬:30°46′,隶属于万州区百安坝街道。

1.2 野外调查与样品采集

2009年配合三峡水库首次蓄水,万州区林科所从林场基地里移栽了208株中山杉,种在沱口福利院外侧、水位165—175 m的消落区内。然后将林场基地剩余的树苗栽种在重庆三峡学院百安校园内作为对照。移栽苗木来自同一批苗,规格为胸径4.0 cm,树高1.5—2 m。2018年6月15日,以采集当天的水位线为基数,沿沱口消落带垂直河流方向,按照水位高度的不同,设置165—168 m(大于等于165 m,小于168 m)、168—171 m(大于等于168 m,小于171 m)、171—175 m(大于等于171 m,小于175 m)3条样带及重庆三峡学院百安校园栽种区为对照组,具体见表1。在设置样带区内随机选取25—30株中山杉进行每木调查,并分别采集细根、叶带回实验室。

表1 样带的设置

1.3 样品处理

1.3.1样品固定处理

将采集回来的叶样品清洗干净后,放入70%FAA(配方: 福尔马林(38%甲醛) 5 mL冰醋酸5 mL 70%酒精 90 mL 5 mL甘油)固定液固定,然后制作标本。标本放到光学显微镜(Olympus BX51)下观察拍照。然后将叶表皮剥落下来[28],观察表皮、表皮细胞及气孔,再制作叶横切面标本,观察叶的内部结构。最后将表皮细胞、气孔及叶横切面结构图片导入Photoshop CS6中,利用记录测量工具算出叶表皮宽度、气孔长轴孔径、叶厚度及栅栏组织厚度。

1.3.2根系代谢物测定

将采集的根样品立即装入冰盒带回实验室,依次用自来水和去离子水清洗干净,置于110℃烘箱内杀青15 min,再调至80℃烘干至恒重;烘干的样品采用MM400球磨仪研磨成小于2 mm的粉末,封装待测。一部分送入重庆市海关技术中心检测苹果酸、柠檬酸、酒石酸、草酸含量,分别以每克根干物质含有的毫克数计(mg/g)[29—30]。一部分用于根系NSC测定。植物NSC=可溶性糖+淀粉。准确称取中山杉根系粉末0.01 g置于10 mL离心管中,加入5 mL 80%乙醇,80℃水浴加热40 min,冷却至室温,7000 r/min离心12 min 后取上清液。重复提取2次,合并上清液定容至50 mL,所得液体即为可溶性糖待测液。在625 nm波长下采用紫外可见光分光光度计(UV·2550)测定待测液的可溶性糖含量。淀粉用酸水解为可溶性糖后用上述蒽酮比色法进行测定[31]。

1.4 数据处理

本研究采用Excel 2010 进行数据处理,采用SPSS 22.0、GraphPad Prism 5对数据进行统计分析和绘图。差异性分析采用单因素方差(one-way ANOVA)以及Duncan多重比较法;采用Pearson相关分析检验功能性状内相关性。

2 结果与分析

2.1 中山杉的生长状况比较

从树高来看,浅水区(SS)平均树高为(12.61±3.629) m,对照区(LS)为(11.13±3.037) m,中度水淹区(MS)为(4.87±2.222) m,深度水淹区(DS)为(3.06±1.276) m。SS、LS与DS、MS间差异显著(P<0.05),SS与LS间、DS与MS间的差异性不显著(P>0.05)。从胸径来看,浅水区(SS)为(23.64±4.889) cm,LS、MS和DS分别为(12.9±2.514) cm、(7.79±3.486) cm和(5.71±2.492) cm。 SS与LS、 DS、MS间出现显著差异(P<0.05),LS、DS、MS间差异性不显著(P>0.05)。从平均冠幅来看,SS和LS分别为(4.365±1.157) m,(4.054±1.237) m;MS、DS分别为(1.860±0.7261) m,(1.905±0.6791) m。SS、LS与DS、MS间差异显著(P<0.05),SS与LS之间、DS与MS之间的差异不显著(图1)。

图1 不同样带中山杉生长状况比较

上述结果说明浅水区(SS)的中山杉长势最好,其次是对照组(LS),深度水淹区(DS)长势最差。短时期的水淹对中山杉的生长影响不大,中山杉能适应干湿交替的环境。生长在171 m以下中山杉长势明显劣于171 m以上,这些地段水淹时间超过120 d,最长可达190 d,水位没过树顶,树高、胸径以及冠幅都显著降低。

2.2 中山杉叶形态结构的比较

将不同样带和对照组的中山杉叶解剖结构进行比较,从横切面结构可以看出,图2中深度水淹区(DS)叶栅栏组织丰富。将栅栏组织厚度量化后比较,深度水淹区(DS)的栅栏组织显著厚于其他比较组(P<0.05)。从叶厚度比较,最厚的深度水淹区(DS)为(509.7±20.28) μm;其次中度水淹区(MS)为(485.0±91.44) μm;对照(LS)与浅水区(SS)分别为(404.0±58.22) μm,(436.6±28.04) μm。从叶表宽度比较,最宽的是对照(LS)为(4027±410.2) μm,其次浅水区(SS)为(3855±150.9) μm,中度水淹区(MS)为(3714±149.8) μm,深度水淹区(DS)为(3662±608.2) μm。但两种性状在各比较组间差异不显著(P>0.05)。比较气孔孔径大小可以得到,深度水淹区(DS)气孔孔径较其他对照组孔径小,中度水淹区(MS)的孔径最大,DS与MS间出现显著差异(P<0.05)。(图3)

图2 不同样带的叶横切面

图3 不同样带的叶结构比较

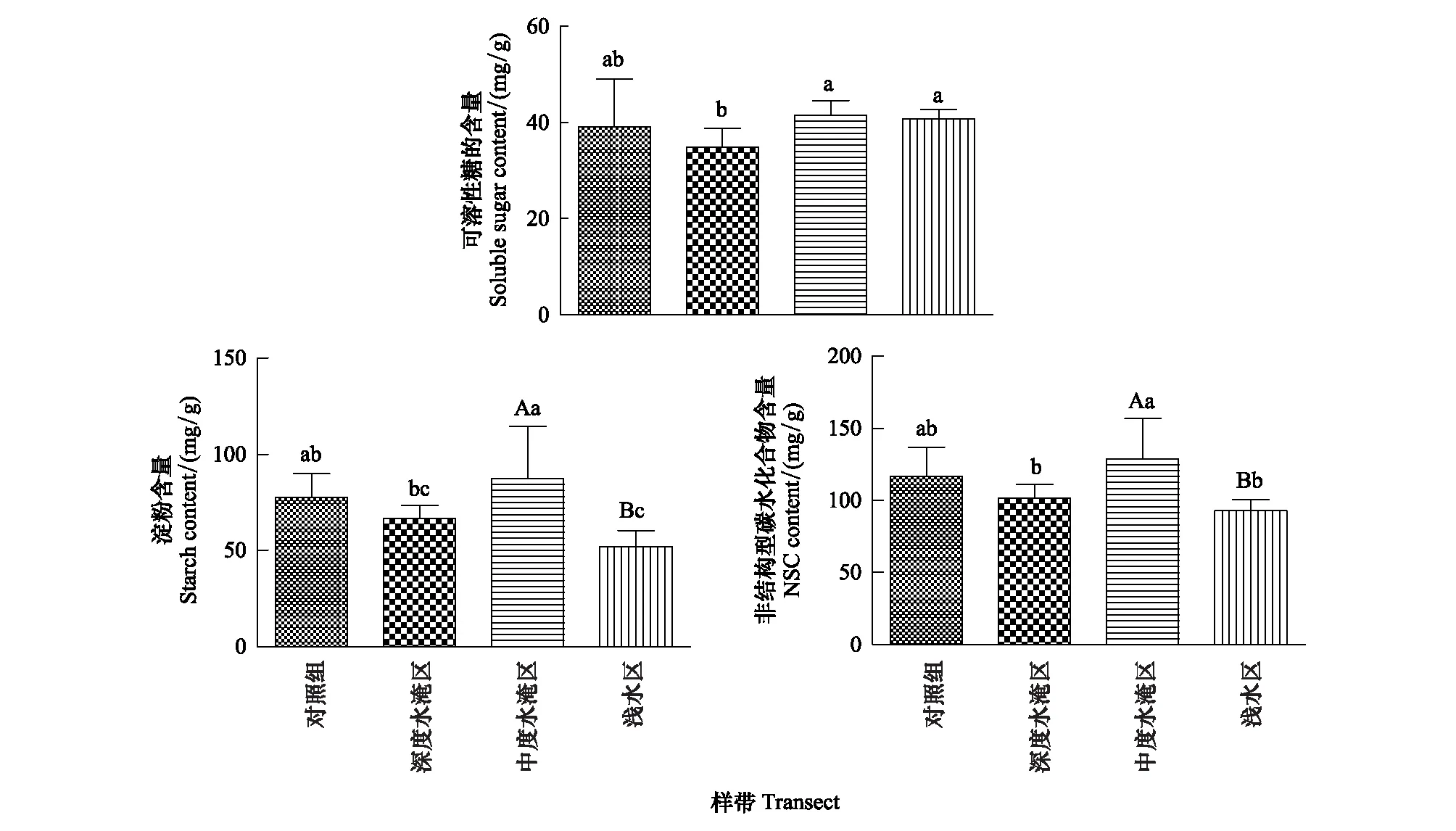

2.3 根系NSC的比较

植物初生代谢产物非结构性碳水化合物(non-structural carbohydrates,NSC)是生命活动所需能量的直接来源,它包括可溶性糖及淀粉。从图4可以看出,根系中可溶性糖含量最高的是中度水淹区(MS),其次是浅水区(SS),含量最低是深度水淹区(DS),对照组(LS)的含量低于MS及SS,LS、MS及SS三者间没有显著差异,DS与MS、SS间存在显著差异。根系中淀粉含量最高的是中度水淹区(MS)为(87.39±26.99) mg/g,其次是对照组(LS)(77.48±12.31) mg/g,再其次是深度水淹区(DS),含量为(66.73±6.86) mg/g,含量最低的是浅水区(SS)为(52.12±8.154) mg/g,MS与DS间存在显著差异(P<0.05),与SS间存在极显著差异(P<0.01),LS与SS之间也存在显著差异(P<0.05)。根系NSC含量最高的是中度水淹区(MS),其次是对照组(LS),浅水区(SS)含量低,MS与DS间存在显著差异(P<0.05)、与SS间存在极其显著的差异(P<0.01)。从可溶性糖推测,MS、SS、LS样带里的中山杉根代谢旺盛,DS根代谢较弱。

图4 不同样带的根系非结构性碳水化合物的含量

2.4 有机酸含量的比较

有机酸是植物次生代谢产物,是碳代谢的中间产物,可以减缓逆境条件对植物的毒害,提高植物对逆境的适应性和抵抗力。研究发现深度水淹区(DS)根系中草酸含量最高,其次是中度水淹区(MS),再其次是浅水区(SS),对照组(LS)含量最低,但4个比较组的差异未达到显著水平(P>0.05)。比较根系中酒石酸含量,深度水淹区(DS)含量最低,浅水区(SS)含量最高,DS与MS、SS间差异显著(P<0.05),其他对照组间差异不显著(P>0.05)。比较根系中苹果酸,含量最高的是浅水区(SS),其次是中度水淹区(MS),含量最少的是深度水淹区(DS),但各比较组间的差异不显著(P>0.05)。比较根系中柠檬酸含量,从高到低依次为中度水淹区(MS)、对照组(LS)、深度水淹区(DS)、浅水区(SS)。MS与DS、SS间差异显著(P<0.05)(图5)。

图5 不同样带根系中有机酸含量

2.5 各功能性状间相关性分析

从表2可以看出,树高、胸径及冠幅间有极显著的正相关性。树高与根系可溶性糖、酒石酸含量呈正相关。胸径与根系淀粉含量呈负相关,与酒石酸呈正相关。冠幅与树高、胸径相关,与其他功能性状无相关性。根系淀粉含量、可溶性糖与非结构性碳水化合物呈极显著的正相关性。酒石酸与草酸间有极其显著的正相关性,与树高、胸径、苹果酸及柠檬酸呈正相关。苹果酸与柠檬酸呈正相关。

表2 各功能性状间的相关性

3 讨论与结论

3.1 三峡库区消落带不同水位高度中山杉功能性状的特征及变化

消落带生长的中山杉叶随水位高度降低呈现出变窄,变厚的趋势,深度水淹区(DS)气孔孔径变小,栅栏组织变厚,分化出较明显的旱生特征,由于淹没期中山杉叶片全部脱落,对叶的形态结构影响不大。叶在生长期内高温干旱时间较长,受高温干旱影响较大。

根系代谢状况可以通过非结构性碳水化合物及有机酸表现出来。根系可溶性糖直接为植物生长代谢提供能量[32—33]。草酸具较强的电荷平衡能力,酒石酸是一种抗氧化剂可以减少氧化伤害,减轻胁迫的影响[34—35]。苹果酸可平衡硝酸还原过程中的电荷,增强能量供应[36]。中度水淹区(MS)根系可溶性糖、淀粉及NSC含量高,表明根系中能量物质丰富,能为根系代谢提供充足的能量,可溶性糖为代谢直接供能,淀粉储藏起来满足根系在长时间水淹胁迫时生长所需能量,也有助于中度水淹区(MS)中山杉在解除胁迫后,迅速恢复正常代谢能力。这与相关研究相似,王婷等研究落羽杉(Taxodiumdistichum)根系时发现,维持较高的淀粉含量能适应中度水淹胁迫[20]。张艳红等研究秋华柳(Salixvariegate)时发现具有耐长期水淹的特性植物是以充裕的能量储备为基础的[37]。柠檬酸及苹果酸高,表明中度水淹区(MS)根系呼吸旺盛,根系处于旺盛的代谢状态。酒石酸含量高也可增加中度水淹区(MS)中山杉抵抗环境的能力。

深度水淹区(DS)根系中可溶性糖、淀粉含量低,表明深度水淹时为了维持植物体生存,中山杉增加能量消耗,根系中可溶性糖、淀粉被消耗,以至根系的代谢能力减弱。其柠檬酸及苹果酸含量低,根系以无氧呼吸为主,这与相关研究相似[20,38]。受长时间的水淹胁迫后深度水淹区(DS)草酸含量高,酒石酸含量低[39],这些现象表明胁迫对深度水淹区(DS)中山杉的影响时间长,尽管采样期水位已退下,但胁迫的影响仍未消除。

3.2 三峡库区消落带不同水位高度中山杉的适应性

中山杉引种于沱口后,171 m以上植株生长状况好,而171 m以下,生长状况明显处于劣势,水位线越低,这种劣势越明显。说明水淹深度及时间是影响中山杉生长的主要因子[40]。

在深度水淹区(DS),9月份中山杉正处生长旺盛期时,长江消落带进入淹没期,淹没期内植株全部沉没水下。次年3月长江水位退下,中山杉开始露出水面,由于雨季到来水位二次回升,部分植株直至5月底才完全解除水淹,此时三峡气候进入高温期。中山杉要经历2—3个月的高温期和6个月的水淹期,适合中山杉生长的时间仅3—4个月,而“干旱-水淹”交替胁迫期长达8—9个月。针对生长期短,胁迫期长的特点,中山杉采取减小气孔孔径,增加栅栏组织厚度来适应高温期,通过有机酸代谢,如增加草酸来抵抗胁迫;根系无氧呼吸强,有氧呼吸弱,非结构性碳水化合物含量少,根系的生理代谢弱。这些现象可以推测,水位退去后,中山杉仍受胁迫影响,需花费时间去解除,根系暂不能恢复到正常代谢水平,这间接地缩短了深度水淹区中山杉的生长时间,中山杉生长周期变得更短,植株的生长发育直接受到影响,生活力逐渐变弱,多轮水淹后,植株易死亡。赵洋等人在研究水淹对三峡库区消落带中山杉生长的影响时表明,1次水淹后,消落带的中山杉的存活率100%,随着水淹次数的增加,多次水淹后,165—167 m 高程段内的存活率下降至41.2%—71.4%[27]。

中度水淹区(MS)中山杉每年10月份淹没于水下,淹没期近4个月,次年2月中旬完全露出水面,这个时期正值春季,气候逐渐回暖,正适宜中山杉萌芽生长,促进植株较早地进入恢复期,根系中非结构碳水化合物、苹果酸及柠檬酸含量高,表明根系已恢复正常的生理代谢。根系的代谢活动有助于加快地上部分的生长,保证中山杉正常的生长发育,使其具有较强的生活力,植株易成活。这与赵洋等人的研究结果相同,他的研究表明多次水淹后,168 m及以上的海拔高度的中山杉存活率可达98%—100%。水淹对168 m以上高程的中山杉存活率影响不大[27]。在浅水区(SS),10月中旬开始水淹,11月初淹至175 m,次年1月水位下降,中山杉也要经过60—100 d的水淹期,而这段时期恰好是中山杉生长缓慢的时期,且水淹高度未超过中山杉的树高,低水位和短时期的水淹对中山杉的生长影响不明显。中山杉的生长状况好。功能性状与对照组没有显著差异。

为了适应水淹期长而生长期短的特点,中山杉采取逃避策略[41],在短期内进行高生长,缓解水淹对其产生的影响。这一点可以通过植物高生长与可溶性碳水化合物呈显著正相关来间接证明。

3.3 结论

浅水区(SS)中山杉生长状况明显优于中度水淹区(MS)和深度水淹区(DS),中山杉的生长状况与水淹时间及深度有关。浅水区(SS)中山杉的生长周期未受到水淹影响,生境适宜中山杉的生长。中度水淹区(MS),胁迫引发中山杉生命系统在功能性水平上产生变化和反应是可逆的,中山杉能够通过自身调节恢复,胁迫在中山杉的自身调节能力极限范围内,植株的生活力未受到较大影响,能正常生长发育。而深度水淹区(DS),胁迫已超过中山杉自身调节能力的极限,潜在损伤发展成慢性或不可逆地伤害,胁迫解除后,植株恢复正常代谢缓慢,生长周期缩短,植株的生活力变弱,生命变得更脆弱,随着水淹次数的增加,植株易死亡。与浅水区(SS)相比,中度水淹区(MS)的植株相对矮小,但它们的生活力相似,植株都易存活。与深度水淹区(DS)相比,中度水淹区(MS)的植株高度、大小差异不显著,但生活力更强。因此,消落带水位168 m及以上生境更适宜栽种中山杉。

致谢:李金娥同学、扬州大学罗云建老师对研究给予帮助,特此致谢。