高校青年引进人才的科研产出如何“提质增效”?

2022-04-25黄亚婷王雅钱晗欣

黄亚婷 王雅 钱晗欣

摘 要: 高校青年引进人才是实现“人才强校”战略、迅速提升高校办学水平和教学科研实力的核心支撑力量。采用解释性序列设计的混合研究,首先从政策视角出发,采用倾向得分匹配基础上的双重差分法考察学术精英的人才引进政策的政策效应;再以学术生态模型为分析框架,从个人角色、关系网络、共同体环境以及社会观念四个层面深入探索人才政策的具体影响机制。研究发现,人才政策是影响青年引进人才的科研质量的关键要素,其影响机制是:个体的主观认识与学术理念会引导和影响青年引进人才的行为选择,他们通过构建关系网络、积累学术资本等方式,不断实现优势积累,从而提高自身的科研生产能力;青年引进人才的主观认识和学术坚持与组织制度、社会制度规限匹配程度越高,越有助于其提升科研质量。

关键词: 高校青年引进人才;科研质量;学术生态模型;混合研究

一、引言

人才是当下社会重要的战略性资源,引才投资对高校推动人才队伍可持续发展、推进一流学科和一流大学建设以及赢取高校未来竞争优势具有不可替代的重要作用(刘永林和周海涛,2018;宋永华和朱晓芸,2016)。海外青年引进人才 本文中的海外青年引进人才指的是通过入选中组部自2010年开始实施的“青年千人计划”回国工作的高校青年人才。由于国际形势变化和人才保护等复杂原因,该人才计划已经于2021年正式更名为国家优青(海外)项目。 是高校引进人才中的特殊重要群体,他们拥有国际化的开阔视野,前沿性的知识储备,非本土的思维方式,因而具备引领创新、发挥科技创新主力军作用的独特优势(杨河清和陈怡安,2013)。科研生产力是衡量引进人才工作表现和学术业绩的核心指标,也是衡量高校人才引进工作成效的直接指标。科研生产力的衡量从数量扩张向质量提升转变是我国高校科技创新面临的阶段性任务,也是加快高校内涵式发展、促进“人才强校”战略、迅速提升高校的办学水平和国际竞争力的关键之所在。科研质量既包括学术共同体对研究问题、研究方法、理论运用、结果发现、逻辑推理与书写表达等六个方面新颖性、严谨性、正确性、深度、广度、与学科内部和外部关联等属性的内在判断,也包括文献计量学从论文发表数量、期刊影响因子和被引次数等定量指标测量的外在表现。自“双一流”建设以来,我国各高校更是高度重视海外青年人才的引进与培育,从优势积累理论(欧阳锋,2009)的角度来看,青年引进人才通过海外高层次人才引进政策 本研究使用双重差分法评估的政策是中组部自2010年开始实施的“青年千人计划”,访谈对象也是该政策的入选者。 直接获得充裕的学术资源和高额科研经费,更重要的是政策资源供给的优势直接奠定了他们作为青年学术精英的学术声誉。理想上,青年引进人才通过迁移和融合本土知识和国外知识,继续提升自身的科研与创新能力,逐步实现个体内外部条件的优势再积累,进而巩固自身学术精英的身份。实际上,是否给予青年引进人才越高的优待,他们的科研生产力就会越强,从而提升高校的学术创新影响力?这一问题仍然存在争议,如有研究证明了人才头衔对科技人才的职业成就动机具有显著提升作用(王立剑等,2020)。高校在引进“青年千人”之后,取得了可喜的成就(魏立才和赵炬明,2014)。同时也有研究结果显示:43.3%的“青千”在引进后的论文数量明显少于引进前(孙伟等,2016),相当部分被“重金”引进的科研“明星”进校工作后产生了诸如人才使用率低、工作绩效平庸化和科研生产力显著弱化等问题(宋永华和朱晓芸,2016)。产生这样的结论分歧的主要原因是“如果无法科学客观地识别和评估政策的效果,那么关于政策效果的讨论就更多地基于哲学理念的争论,反映出的只是不同学者的先验经验与偏好的差异”(赵婷茹等,2021)。

近些年,部分研究开始尝试用定量的方法去评估政策效果(孙伟等,2016;高阵雨等,2017;王甲旬和邱均平,2019),但大多是采用描述性统计去反映各项指标的数据特征,并以此为依据分析青年引进人才的引进状况和判断人才政策的实施效果。这些研究普遍缺乏对因果关系和内生性问题的考虑。随着政策绩效评估计量方法日趋成熟,有研究开始使用专门分析政策效果的计量方法——双重差分法(Differences-in-Differences Method,下文简称DID方法)考察海外高层次人才引进政策的效果(Marini和Yang,2021),但研究只解决了“是否有效”的问题,在“为什么有效”的回答上挖掘不够深入、解释力度不足。因此,本研究将从政策视角出发,先采用倾向得分匹配基础上的双重差分法考察学术精英的人才引进政策的政策效应;再利用具有综合视角的学术生态模型框架探索个人角色、关系网络、共同体环境以及社会观念这四个层面对青年引进人才科研生产力的影响,从而为更好地激发高校人才引进政策的政策效应,提升高校引进人才的科研生产力提供实证依据。

二、研究设计

(一)混合研究

本研究选择混合研究方法的解释性序列设计,首先使用定量数据来呈现基本情況,再使用质性数据对定量研究结果进行深度挖掘。在研究设计中,本研究以质性为主,量化为辅助,这是混合研究方法的一种设计方案(Morse和Niehaus,2007)。具体来说,其研究思路包括两个步骤:第一步是通过倾向得分匹配基础上的双重差分法验证人才政策的政策效应,即评估人才政策是否对青年引进人才的科研产出产生影响。第二步将对部分青年引进人才进行深度访谈,以学术生态模型为分析框架,从个人、关系、共同体和社会四个层面去探索人才政策产生效应的原因,以及分析哪些影响因素使其产生效应。

(二)定量研究

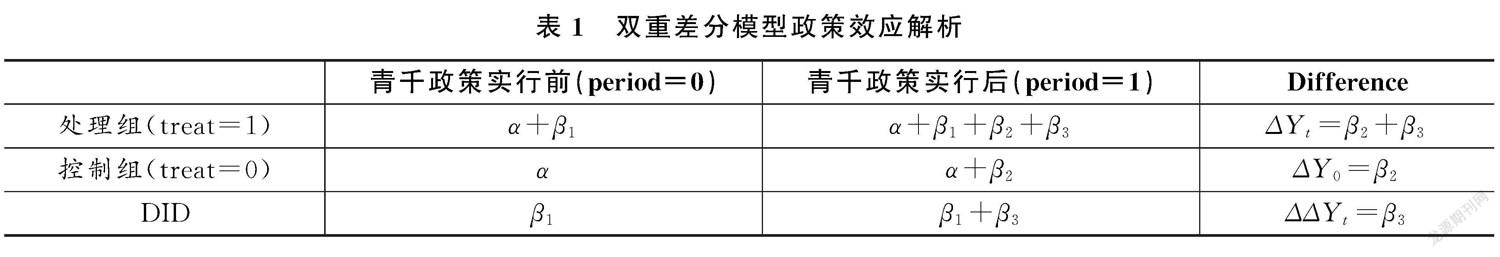

本研究的主要目的是科学评价人才政策对青年人才科研产出的影响及作用机制。人才政策实施后,其影响主要来自两部分:一是随时间流动个人学术能力自然积累提升而形成的“时间效应”部分,二是随人才政策的实施而引起的“政策处理效应”部分。双重差分法以控制组的结果作为处理组的反事实结果,对两个结果的差异进行计算,可有效分离“时间效应”与“政策处理效应”,其模型政策效应解析详见表1。对于处理组,政策效应为β2+β3;对于控制组,政策效应为β2,因此处理组的净效应为β3。

需要注意的是,DID方法需满足严格的前提条件,即样本选择的随机性假定与平行趋势假定。事实上,不同学者的个体异质性较大,难以具备完全一致的时间效应。而Heckman(1976)等人发展起来的倾向得分匹配法(Propensity Score Matching,PSM)提供了控制选择性偏差的解决方案。其基于评价样本相似度的若干指标,构建测量样本是否进入处理组的概率函数,计算出各样本成为处理组的概率并对处理组与控制组进行匹配,从而克服样本选择偏差问题,并实现平行趋势假定。

基于此,本研究采用PSM-DID方法估计人才政策对青年人才科研产出的影响。具体方法是:①采用PSM方法进行处理组与控制组的匹配;②使用匹配后的处理组与对照组进行DID估计。以2011年度青年千人计划为政策事件,将入选2011年第一批青年千人计划的个体样本作为处理组,入选2014年第五批青年千人计划的个体样本作为控制组 选取第五批入选青千计划的学者作为控制组样本有两个原因。一方面,這批学者能入选在一定程度上说明其科研生产力与学术能力与处理组相当,满足共同趋势假设的可能性较大;另一方面,其暂未受到政策事件的冲击,可以实现反事实结果的构建。 建立如下回归模型:

SciPSMit=α+β1treat+β2period+β3treatperiod+β4Controlit+εit

其中,treat为个体虚拟变量,反映入选第一批青千计划的样本取值为1,未入选为0;period为事件虚拟变量,即政策实施年份(2011年)后取值为1,否则为0。下标i与t分别代表第i个个体和第t年。control代表一系列控制变量,包括性别、博士毕业时间、年龄、博士毕业学校排名、是否有行政职务等。这些控制变量也是影响学者能否入选青年千人计划的协变量。ε为随机扰动项。被解释变量Sci表示年均发文量。主要变量说明见表2。

(三)质性研究

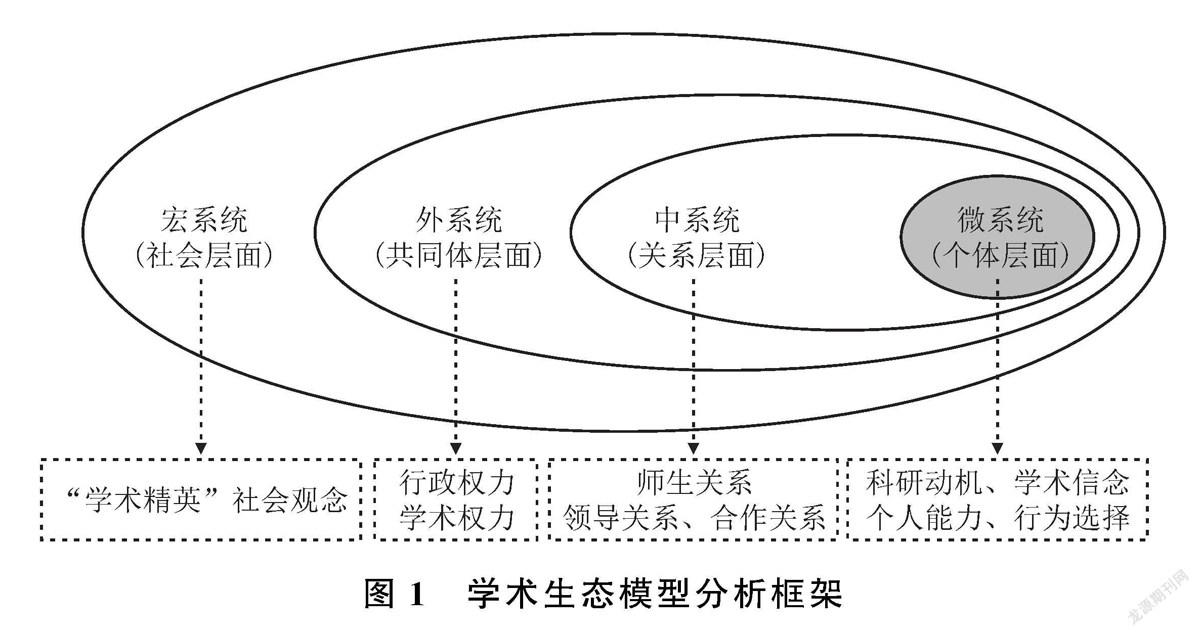

本研究在借鉴布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)的社会生态理论的基础上,形成学术生态模型的分析框架,探索和分析哪些因素促使人才政策产生效应。社会生态理论强调微系统、中系统、外系统和宏系统四者之间的相互影响状态(Urie,1977),布朗芬布伦纳认为个体的发展不是孤立被动的,而是受到所处的不断变化的嵌套式环境影响(Urie,1986)。当前,个体特质、环境要素、社会制度是传统分析框架下制约青年引进人才科研生产力发展的重要因素,但随着社会的不断发展和演化,社会多种要素和多层子系统之间的联系密不可分、相互作用,传统因素的单一影响难以全面、系统地解释人才政策产生效应的原因。因此,本研究将学术背景纳入社会生态理论中,形成学术生态模型框架,试图从不同层面综合、系统地剖析影响青年引进人才科研产出的因素。

分析框架由“个人层面——关系层面——共同体层面—— 社会层面”四个部分组成(概念框架如图 1 所示)。在学术生态系统中,个人层面主要考察诸如科研动机、学术信念、个体能力等影响青年人才学术产出的个体因素。关系层面强调青年引进人才积极参与两个或多个系统之间的相互联系和彼此作用,例如青年个体与师生、与领导的关系互动是影响青年引进人才作为学术精英的科研表现的重要因素。共同体层面是关系层面的延伸,包括其他特定的正式或非正式的社会结构,这些结构本身并不包含发展中的人,而是环境对这个人产生了影响,并决定了这个人所在环境所发生的事情,诸如学术共同体和院校组织环境等都是影响青年引进人才进一步成为优秀学者的重要因素。社会层面是指文化或亚文化的总体制度模式或整体社会观念,其中个人、关系和共同体层面是其具体表现。社会层面不仅在结构方面被构想和检验,而且作为一种意识形态的载体,这种意识形态无论是明确的还是隐含的,都赋予特定的机构、社会网络以意义和动机。在社会层面,学术精英概念反向建构出青年引进人才的科研生产动力及观念,并以此提高其科研生产力。

本研究将遵循质性研究方法的四原则,即丰富知识原则、敏感原则、多元原则、独特原则,综合考虑学科、职称、聘任状态和学缘关系等因素,借助自主邮件联系、熟人介绍以及滚雪球等方式,在案例高校中选择20名访谈对象对他们在科研生产中的个人经验与观念进行深度访谈。本文简单地以入选批次和访谈顺序对原始资料进行编号,如表3所示:

质性研究阶段的访谈内容主要聚焦在青年引进人才关于科研生产的经历和观念上,如回国前后科研成果产出上的变化,关键事件对科研生产的影响以及影响科研产出的具体因素等。研究者在2020年9月至11月期间对每位受访对象进行1小时左右的半结构化访谈,并在获得对方的同意后进行录音和将录音誊录为文本,以此作为本研究的原始资料。在分析阶段,本研究首先采用MAXQDA软件对原始语句进行开放式编码,一共得到658条反映青年引进人才科研生产力影响因素的原始语句和对应的初始概念,经过多次提炼数量繁多且相互交叉的初始概念,最终抽象出12个范畴。接着运用主轴式编码,将开放式编码的12个范畴归纳为4个主范畴,每个范畴对应分析框架的四个层面。

三、量化研究结果

表4为主要变量的描述性统计结果。共收集了433个样本,2598条发文信息(2009-2014年)。其中,处理组样本数为136,占当年青千计划人数的95.10%;控制组样本数为297,占当年青千计划人数的74.62%。

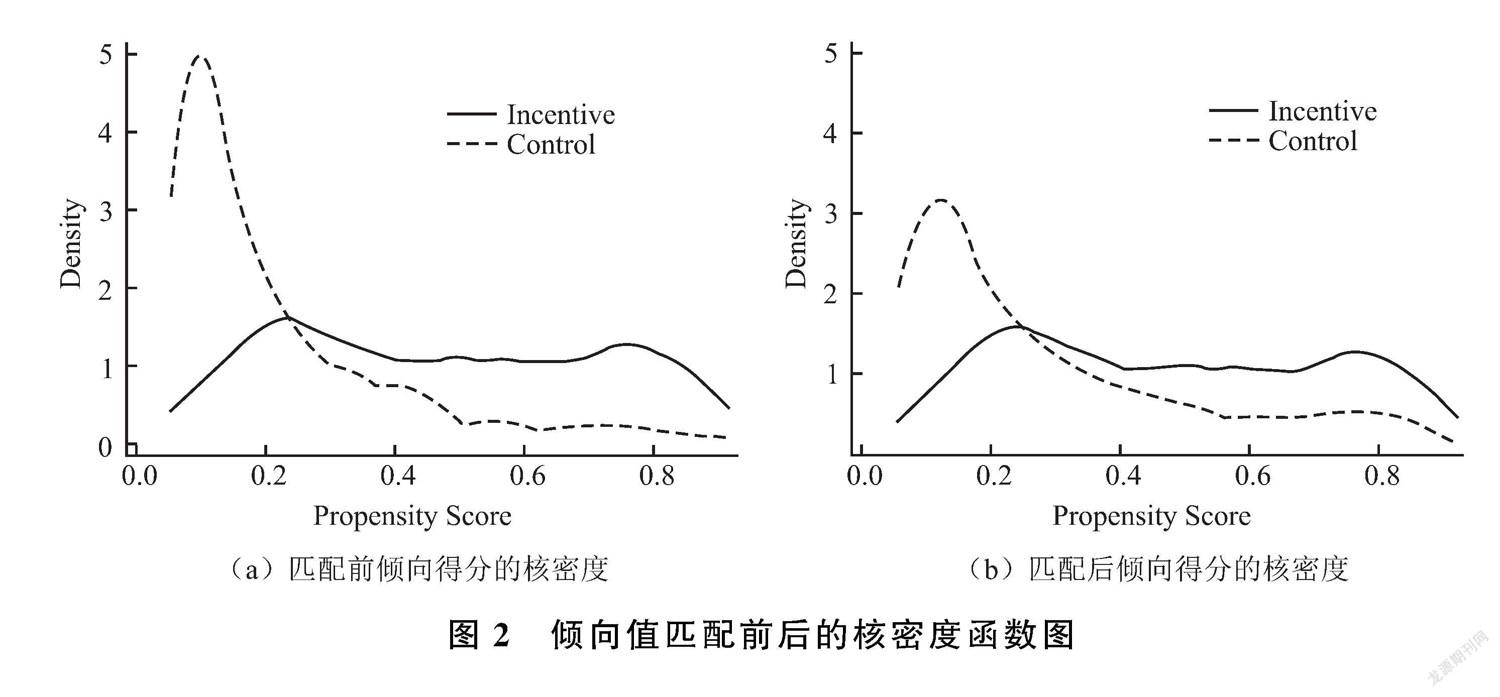

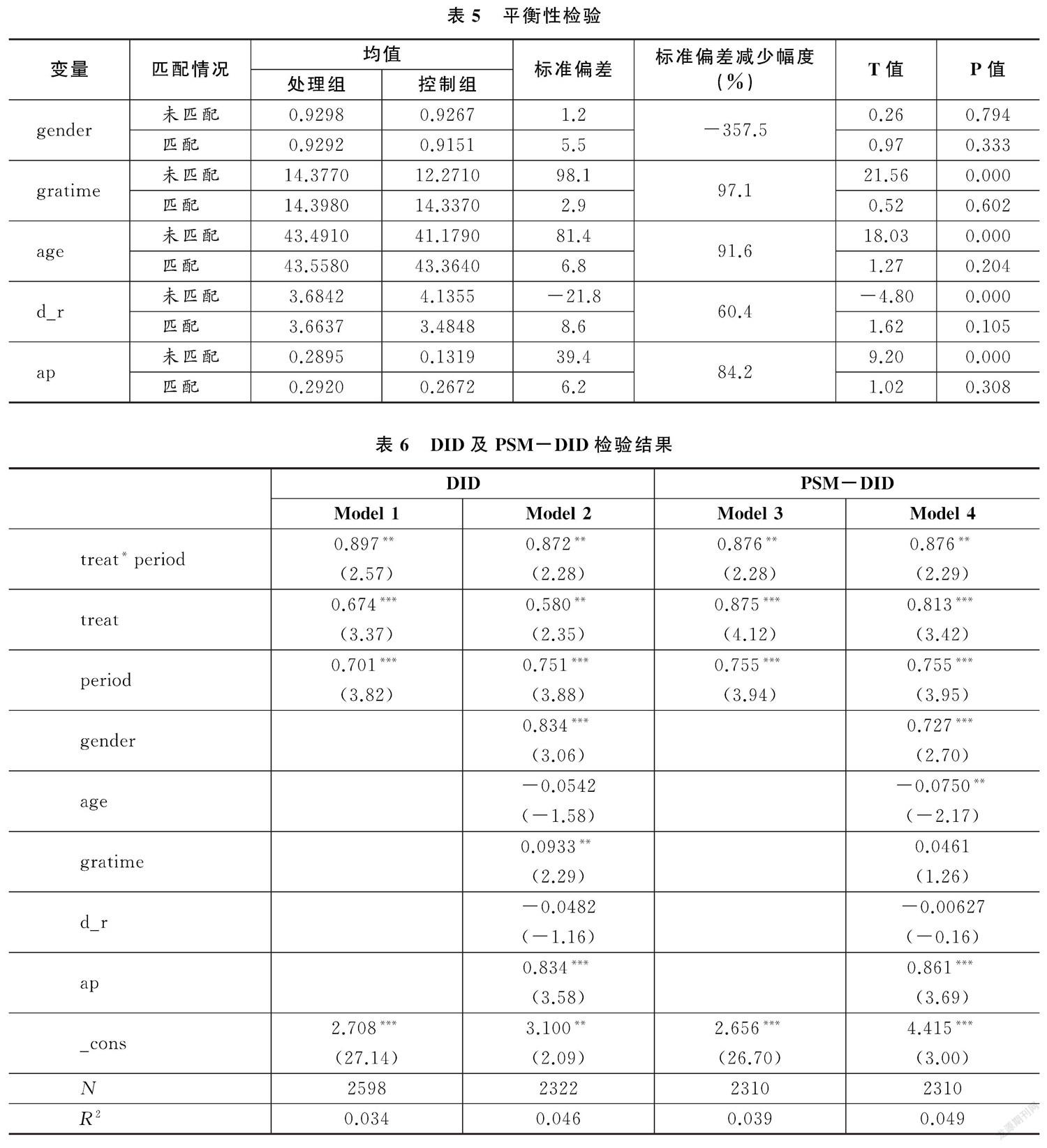

以学者是否入选2011年青年千人计划为因变量建立Logit倾向值预测模型,根据估计得到的倾向得分采用核匹配对处理组和控制组样本进行配对。匹配前后的核密度函数曲线如图2所示。由图2(a)可以看出,在核匹配之前,处理组分布较分散,而控制组倾向左偏且较集中,两组样本倾向得分值的概率密度函数分布存在显著差异;而在完成匹配后,其概率密度分布明显趋于一致(图2(b))。这表明,匹配后样本的协变量特征已趋于一致,符合可比性要求。进一步的平衡性检验结果(见表5)显示,匹配后处理组与控制组协变量的标准化偏差最大值为8.6%,符合Rosenbaum与Rubin(Paul等,1983)提出的匹配后标准偏差绝对值小于20%的标准,匹配效果较好。

表6报告了年发文量与青千计划的DID及PSM-DID估计结果。Model 2与Model 4分别在Model 1与Model 3的基础上加入了控制变量。由表中数据可见,四个模型交互项均在5%的水平上显著,说明青千计划具有显著的政策效应。

四、质性研究结果

(一)个体层面:“人才帽子”之下的理念坚守与方向转变

当前许多研究关注科研人员自身的特点对科研生产力的影响因素,主 要集中在年龄、性别、社会经

济状态、教育背景等方面。但对于青年引进人才来说,认知内驱力 美国教育心理学家奥苏贝尔认为成就动机包括三个方面的内驱力,即认知内驱力、自我提高内驱力、附属内驱力。在学习活动中,认知内驱力指向学习任务本身(为了获得知识),是一种重要的和稳定的动机。 和专业方向的转变才是影响青年引进人才科研生产的重要因素。

有研究认为科研产出质量的激励更多依靠学者的内在学术自觉(Huang和Xu,2020)。在得到资源保证的情况下,大多数青年引进人才选择了个体规划与组织期待的“合理距离”,保证自己对学术理念的坚守,“我更多的职业规划还是在科学上的追求,我的理想还是把我们这个领域、方向做好。”(T16)這样的学术理念坚守使认知内驱力成为影响其科研发展的重要内因。有些受访者用种子的发芽比喻了这一影响因素,即土壤是使青年引进人才获得优质资源和高起点的人才政策,种子是青年引进人才本身,“这个政策给了你一个土壤、一个机会,让你尝试把自己这颗种子种下,然后能不能生根发芽就是要靠你自己了”(T2),“这个项目给大家一个机会播种,让这个种子有机会去生长”(T15)。作为第一批引进人才同时具备管理者身份的受访者T1认为,兴趣和努力程度是影响科研生产力的重要内在动机,“对于科研你如果没有一个很大的兴趣,只是为了谋生,或者说为了去有显示度,我觉得还是不持久。”

于是,青年引进人才以坚持学术理念作为前提,通过认知内驱力把研究方向的转变作为可选择的途径来提高自身的科研生产力。在回归和适应我国的学术环境的过程中,他们需要经历多方面的“转变”,如身份上的转变、研究方向的转变等。由于应用性学科会在短期内产生极好的效果,促使科研贡献率和学科发展速度提高(陆道坤等,2010),所以研究方向的转变可以快速有效地帮助青年引进人才提高科研生产力。受访者T5曾在国外任职,但苦于没经费、没成果,回国后借助人才政策提供的资源转变研究方向提高自己的科研生产力:“对我个人来说,方向的转变还是非常重要的。我在回国之前主要是做理论和模拟,回国后因为有了这个平台和经费支持,所以可以买仪器和搭建实验室,把平台搭建好了,再把学生送到各个高校和课题组学习实验,那我的科研就转过来了。到目前为止我90%的工作都是在做实验。”有些研究者坚持“优产”大于“高产”的态度,力求将人才政策提供的资源转化为最优科研成果:“我们想攒大的成果发表,发小的没有意义,而像我们这个专业,大的周期比较长”(T15),“研究既要有突破性的成果,又要形成一个体系,人家才会承认你在这个领域里面是深挖的,不是东打一枪西打一枪的”(T7)。还有的受访者通过不同的任务分配达到了“半转变”的效果,既保证了科研生产的实际效益,又兼顾到个人学术志向,“研究方向其实还挺重要的,比如做的东西比较火、比较热门,发文章就相对容易一些,有些偏工程的文章就会差一些。我们现在可能就一半一半吧,硕士生是偏应用的,博士生是偏基础的。”(T12)可以看到,借助于人才政策的起点支撑作用,不同的学术理念决定着个人行为选择,青年引进人才倾向于在坚持学术理念的同时,灵活转变研究方向,在准确把握两者关系的前提下,通过合理利用资源来提高科研生产力。

(二)关系层面:海归思维对固化科研关系的再造

将青年引进人才这一群体放在一个较大的结构关系中,如青年引进人才与学生、领导、国内外朋辈科研人员和海外导师等关系框架中,便会发现从关系层面来看人才政策得以对青年引进人才的科研生产力产生正向效益的主要方式是以海归思维再造科研关系从而实现学术资本的慢积累和科研生产力的提升。

1.重构师生关系:从教师本位到学生本位。在中国的学术文化中,师生关系是最小的关系单位也是最紧密的学术共同体,随着知识生产模式的变化,当前学术职业的知识产生越来越依赖于学生等人力资源,长此以往基本形成了教师本位意识形态下的学生服从科研团队整体以及师生辈分主导下的学生服从导师的传统师生内部秩序结构。受惠于人才政策,高校青年引进人才在政策保护期内基本享有一定的硕博学生招生名额的照顾。人才头衔在争取学生时会起到一定作用,“学生是非常稀缺的资源”(T8)。在把学生当做重要的战略性资源之余,青年引进人才更加重视学生本位的师生关系建构。他们认为“培养学生是(学术工作)最主要最本质的事情”(T2),“科研也是为了教书育人”(T16),给予学生较高的成就期望,“要培养科学家,而不是培养工人、技术员”(T15),“希望每个学生能独立去承担某一个任务,而不是像企业一样作为团队的螺丝钉”(T18)。他们以国际的科研标准和要求指导学生,“按照美国的研究生的这个标准和要求指导学生,我觉得比起老一套指导方式更符合学术规范、效率更高”(T7),以此实现高标准的人才培养目标:“世界一流的小组训练出来的学生是有世界一流顶尖大学水平的,这些学生在工业界和学术界都站得住脚”(T20)。可以看到,青年引进人才重视一流人才培养,提倡学生本位,在重构师生关系的过程中实现了学生从重要的人力资源到人才资源的转换。

2.建构与领导的关系:心理契约的达成。由于科研生产日益社会化,其各项环节愈发离不开完备的组织结构所提供的支持。有研究认为组织就是一个以心理契约为核心的团体(Coyle和Kessler,2000),而领导是组织或团体的代表。在领导与个体的关系中,双方都会对对方产生期待和承诺,当彼此感知到对方的期望和承诺达到心理上的认同时,双方之间的心理契约随之建立。青年引进人才入职高校后,各高校都在国家层面的人才政策支持之余制定了配套的支持政策和评价考核政策。在资源配置之余,组织或团队的领导一般对青年引进人才有较高的期待,“许多人包括一些行政的人员会觉得,你们这个群体拿了这么多钱,这么高的工资,这么多的资源,就应该做出来更高水平的成果”(T1),部分领导便以追求短期效益的思维来管理青年引进人才的科研生产。考核周期的压缩和学术晋升的高标准反映了组织的利益需求,“领导考虑不长远,他们的整个思维就是不信任。一些领导想在任期内把韭菜割了,就是会造成有点稍微扭曲的现实。”(T8)。而青年引进人才发表高水平、标志性的研究成果往往需要大量的时间,“像实验学科总的周期其实比较慢,三、四年要有一定成果或一线成果,其实还是比较难”(T19),“学校的评价规则是这样,但现在双向选择,我觉得不合适就走人了”(T6)。这种利益诉求不同的关系拉大了双方的心理距离,一定程度上导致领导与青年引进人才无法达成主观期望和承诺的匹配与一致,使得心理契约无法形成与建立,进而影响两者的和谐关系以及共同需求,并使部分青年引进人才产生“我想的就是先活下去”(T8)的“求生心态”。相反,如果两者以信任为前提,建立和谐的心理契约,达到良好的心理互动,便有利于青年引进人才的科研效能感及科研主动性的提升,从而激发他们科研生产力的“提质增效”。“如果他(领导)有领袖、战略科学家气质的话,他当然可以把个人的创造力发挥出来,然后他的这个团队以及团队里的每个个体自然会走的比较好。”(T2)

3.合作关系的多样化:“学科以类聚,学者以群分”?有研究证明人才流动只有其才能与环境之间的匹配程度高、互动好时,才能带来更高的研究效率和结果(魏立才和黄祎,2020)。近年来,在人才政策的吸引下,越来越多的青年人才“回流”,且回流后主要以学科和学缘为着力点试图通过科研合作提升自己与环境之间的匹配度,以此保持或是提升自身的科研生产水平。

首先,学科合作效益视角。当前有许多研究证明了科研人员之间的合作能提高科研人员的生产力(Glanzel,2002;Maske等,2003),青年引进人才在主动寻求合作的过程中,可能因为研究范式差异、学术交流渠道狭窄等原因遭遇障碍(周默涵等,2019),导致他们在国内“没资源、没人管、非常难”(T20),于是出现这样的情况:“回国后的很大部分精力都放在怎么熟悉圈子和跑圈子这方面。”(T20)除了解决与本土学术圈疏离的问题之外,学科特性和合作模式则是决定科研产出的主要影响因素(刘苗苗等,2019)。受访者T17曾经尝试以跨学科合作的角度展开研究,但是却因为“农业附加值比较低……偏环保的东西,它是本身没有是经济效益的”问题,难以展开校企合作及团队之间的合作。“我们这种偏工程的很难发出高影响因子的文章,就是除非你是做大尺度的,但大尺度的你基本上就不是工程的东西。”(T17)但也有青年引进人才以跨学科作为提高科研生产力的突破口,如受访者T5坦言自己学科的影响力不大,其期刊的影响因子不高,因此尝试“跟器件结合起来应用,就可以做一些热点的事情,然后发一些影响因子高一点的文章”。受访者T2提到青年引进人才的优势是“创新与交叉”,原本从事交叉学科的青年引进人才具备转换研究方向的优势,这为灵活地创新合作模式奠定了基础。此外,有教师以研究方向一致为前提,加入合适的院士团队,获得了较好的学术发展,“首先选方向一样的,然后看这个团队有没有足够的平台和资源来支持。”(T6)可见,“学科附加值—合作效益—科研产出”是促进青年引进人才科研成长的路径之一,学科的附加值往往会提高合作效益,不同学科科研活动特征和规律差异很大(梁文艳和唐一鹏,2016),要通过合作提高科研生产力的关键是学科之间的横向匹配度。

其次,学缘合作资本视角。对教师而言,学缘关系是一种非常重要的人际关系,且已经作为衡量高校教师队伍质量的重要指标,被纳入学科评估评价指标体系当中(吴菡和朱佳妮,2018)。相较于国内的本土教师而言,青年引进人才至少拥有一段海外求学或者工作的经历,这就大大增加了研究者的科研合作网络资本(Law,2011)。有学者认为:“最好的科学来源于国际合作。”(Adams,2013)首先,国际学术纽带可以帮助青年引进人才获取领域内最前沿的科研知识,与海外导师、同行保持合作关系对他们的科研生产力提升有较大的帮助:“我们现在和我原来的导师还在合作一篇文章,在投Nature……”(T12),“当时跟我一起做实验的博士后,他在美国找到教职了,然后我跟他们也有合作”(T11),“你看我和这些老师、大师还在合作。我可以经常接受他的教诲,那还是不一样的。而且你有很多的海外同行的,都是合作者的资源”(T20)。另外,在各项人才政策和科研管理政策的支持下,青年引进人才在获取海外组织资源的便捷性上也更胜一筹,如受访者T10谈道,“我們可以跟国际合作,到国外去利用他们的大型装置来做实验。所以在中期考核之前,我们会有一些好的产出”受访者T7认为国际联系对他们在高水平的国际期刊上发表论文大有帮助,“以前在国外建立了一些学术联系,人家认识你,然后你发文章、审稿之类的事情可能就有一些便利性。”然而,回国后这方面的优势也面临一些问题,例如地理空间的隔离提升了面对面沟通的成本,增大了维持海外关系网络的难度,(Murakami,2014)“我们这边开国际会议,成本高,程序和时间麻烦,国际交流不如国内交流那么方便”(T4)。有些青年引进人才表示,他们在逐渐远离科学研究网络的全球中心点(Jonkers 和Cruz,2013),“不管在哪一个维度上,海外的组和我现在的课题组都有很大的差别。”(T16)

(三)共同体层面:行政权力与学术权力的双重掣肘

共同体层面是指个体没有直接参与但却对他们的发展产生影响的系统。青年教师是高校内最易受到政策影响的群体,容易在一系列管理技术的“规训”下服膺于绩效指标(操太圣和任可欣,2020)。在这个系统中,“规训”通常由行政权力以聘任和考核制度介入学术评价机制完成,而“绩效指标”体现出学术权力和行政权力的“合谋”,“顶层人、团队的评价制度路径依赖造成了恶性循环”(T19)。当学术权力从接受行政权力“供给”演变到学术权力“反哺”行政权力时,学术权力必将以更隐秘的方式渗透到大学权力决策系统中去(谢凌凌,2017),部分学术精英对学术共同体的决策进行垄断,这容易削弱和割裂学术共同体本身(石连海和朱玉成,2019), “资源过分集中在一些人手里”(T20),“头衔与利益分配绑定在一起”(T19),“评委手上有支持的人,你做什么工作都是徒劳”(T5),“行政权力能将这个群体逐个击破,你很难有这么团结的集体”(T6)。这样的情况下,青年引进人才的科研发展就会处于相对“尴尬”的状态。

一方面,SCI、SSCI、CSSCI指标设置的初衷也是为了使学术评价有所依据,但遗憾的是当学术评价与利益分配挂钩之后产生了狂热追求指标的异化(张曦琳,2021)。不少青年引进人才认为影响因子对个体科研产出的创新和原创性产生了一定的冲击,顶尖刊物开始趋向商业化,“往往特别创新、特别新颖的,一开始是发表不了高影响因子期刊的,像science、nature那些投稿,我明显地感觉到,它们就是要商业化,就是要大家都热、都引用,已经不像原来那种”(T3)。另外,不同学科的科研成果能被第三方学术机构评价的力度是有限的,如受访者T5提到,“我们做理论的工作,只能发力学的文章,但我们力学期刊的影响因子,其实最好的也就三点几,顶多到四”(T5)。即便如此,学术权力主体依然把刊物级别作为评价标准和依据对青年引进人才的科研生产活动施加影响和干预,加剧了有些青年引进人才“最初几年科研生产力不高”(魏立才和黄祎,2020)“高产不占优势”(黄海刚和连洁,2020)的问题。

另一方面,在绩效管理主义思想的影响下,行政权力干扰了学术评价机制,导致权力与利益分配格局固化,青年引进人才的科研生产与学术创新受到了一定的限制。教育行政部门和高校内部行政权力通过教师聘任、职称晋升和职务任命等方式刺激青年引进人才的科研产出,以论文数量、刊物层次、奖项级别等简化的指标评定他们的科研成果,“很多领导就这么做的,其实最根本的原因还是国内学术职位行政化了,领导在岗时,总会希望在任期间出成绩。”(T8)行政权力通过简单的量化标准获得了在学术评价体系中的现实“合理性”,但是同时也限制了评价主体的自主权,导致“多元的考核和完善的评价机制的缺乏”(T19)。虽然有研究表明,“预聘-长聘制”等人才评价制度的改革对激发青年人才短期内的科研产出具有明显的影响,但是也有受访者(T16)明确表示,“有调查报告说美国大学认为教授们tenure之后产出就很低了。但是产出低不代表质量低啊,学术上的产出很多是没有什么实质性的意义的”。可以看到,青年人才的科研产出明显受到行政权力和学术权力的双重掣肘,但是受到学术理念以及身份认同等个体因素的影响,绝大多数人表示会清醒认知外界规限的绩效指标,从学术本质出发坚持科研工作的“原始创新”与“优质高产”,一定程度上避免了业绩主义所带来的负面影响。

(四)社会层面:“学术精英”社会观念的反向建构

学术系统是一个高度分层、分化的系统(克拉克,1994),这个系统存在“喙食等级”(Becher和Trowler,2011),只有少数的学术精英占据学术界的金字塔塔尖。青年引进人才通过入选人才计划获得起点阶段的学术精英身份,人才头衔是国家授予这类群体继续攀登学术金字塔的“上层门票”。学术精英身份的获得与巩固本质上还是基于对科学知识的贡献(朱科曼,1979),例如受访者T10坦言,“学术圈内,不会认可这个东西,也不会因为这个帽子对你非常区别对待。学术圈里的人认可的是工作。”从另一个层面来说,“青千还没有其他三青(优青、长江青年、青年拔尖)好用。因为别人会觉得青千是回国之前的东西,你在国内还没有经历过PK,而其他三青是用在国内做的成果跟国内同行PK的基础上拿到的”(T8)。同时,我们可以看到学术精英观念对青年引进人才的科研产出具有反向建构作用,即一旦所谓的“高”被认可,学术人的内在能力潜质就会与学术回报系统建立起关联,进而转换为权力 、资本、声誉和地位等(阎光才,2010),而这些回报与奖励便成为青年引进人才追求成为学术权威的动力机制,他们必须在“赢者通吃”的规则中以学术精英的身份获得持续性的发展。

“认可”是学术系统内部最优价值的资源,涉及一系列个体的“收益”问题,它影响了个体在系统中的位置以及对资源的占有(阎光才,2007)。青年引进人才要获得认可,不只是依靠大量的研究成果,更重要的是通过同行评议获得学术权威的认证,“产量多并不代表你这些工作都是非常好的”(T20),“在这个领域,最后是要同行评议,研究者的影响力主要就是看你的科研成果对这个领域有没有推动和促进作用,你发一堆小文章的话,可能人家看都不看,但是你只要有一篇很有影响力的文章,你在这个领域就有一定的知名度了”(T15)。学术贡献仅仅是学术精英主导学术系统的必要而非充分条件,只有得到学术共同体的认可,并被纳入共同体内部的学术等级中,才可以使青年引进人才的职业生存需求和個体的知识探索需求同时得到满足。这种被学术精英的社会观念反向建构出来的科研生产动力及观念在青年引进人才的人生规划当中得到了很明显的体现。“优势积累效应在学术精英获得权威地位后不仅没有消失,相反,他们头顶上的光环更加炫目”(黄琼,2006),学术精英的光环效应反作用于青年引进人才的发展。虽然受到高校高标准、严要求的聘任和考核制度的影响,但他们依然以获得学术权威认可和推进知识贡献作为科研生产的内在标准,发表高质量的科研成果,推动科学技术的进步,以期获得更大的发展空间和学术声誉。

五、结论与启示

(一)讨论与结论

首先,就量化研究而言,本研究解决了描述性统计等方法在分析人才政策的政策效果方面的局限性,采用倾向得分匹配基础上的双重差分法考察学术精英的人才引进政策的政策效应,即克服了样本选择偏差问题,并在实现平行趋势假定的基础上剥离了人才政策产生效果的“时间效应”和“政策处理效应”,一定程度上提高了人才政策评估的科学性和严谨性。与以往的大多数研究结果相似(孟华,2019;刘玮辰等,2020),本研究验证了青千政策对青年引进人才科研产出具有显著的政策效应。该项人才政策成功吸引大批海外青年人才回流祖国,且其资源供给和头衔保障等政策优势在很大程度上助益于青年引进人才回国工作后科研产出数量和质量的稳步提升,并使得青年人才逐步成长为我国科技创新人才队伍中的中坚力量。

其次,研究发现,青年引进人才的科研生产力在不同层面受到不同因素的影响,而非片面、单一因素影响。在不同层面中,青年引进人才的主观感受和行为选择会受到各种内、外部结构性因素的影响,这些因素又会反作用于青年引进人才自身的科研生产观构建并促使其做出个体科研生产的决策。科研生产力的众多影响因素之间不是相互独立的,而是环环相扣且牵一发而动全身的,它们通过相互之间的作用和影响呈现出青年引进人才科研生产力的生态模型,构建出影响青年引进人才科研生产的影响机制。

在青年引进人才科研生产的影响机制中,青年引进人才在认知内驱力的驱使下,以灵活转变研究方向、逐步积累学术资本和构建学术共同体等方式实现科研生产力的提升。在这个过程中,他们虽然会遭遇行政权力和学术权力的双重掣肘,但通过充分发挥个体的主观能动性便有望克服障碍而取得一定成就。这样的客观经历及随之产生的主观理解会共同影响青年引进人才的科研生产成果、能力和观念,而“学术精英”社会观念最终又会加强地作用到他们的未来目标、路径选择和困境或成就的生成,由此层层递进并不断循环往复地建构出青年引进人才科研生产力影响因素的生态系统。需要特别注意的是,青年引进人才提高科研生产的目标是建立在对自身所处环境的主观认识和个人对学术理念坚持的基础上,这种主观认识和学术坚持是否与组织制度、社会制度规限(制度要求、考核标准等)一致对于帮助提高青年引进人才的科研生产力有一定的影响作用,如果个人行为选择与组织制度、社会制度规限匹配程度较高,那么良好的客观结果也会随之产生。

(二)启示与建议

基于上述结论,本研究得出以下启示:

1.坚守学术信念,坚定学术选择。青年引进人才应坚定学术信念,积极投身科研,以期更好地激发人才政策的政策效应。由于国内外科研氛围和研究范式存在显著差异,许多青年引进人才在回国初期产生了研究环境适应性的问题,但是高质量的科研产出很大程度上是依靠个人努力和坚持不懈地利用自身已有的资源做好本职工作,才能有效地实现职业生涯发展目标(Chamorro和Furham,2003)。因此,每位青年引进人才要专注在提高个人研究能力和科研素养上,切忌满足于人才头衔的“优越感”,导致自己与同辈群体和学校环境脱离;主动将学术理想与实际行动结合在一起,从本质上提高自己的科研能力,进而带领团队产出优质的科研成果。

2.夯实合作平台,促进资源整合。高校应进一步搭建促进国内外学术交流合作的“双重”机制。紧密的关系纽带有助于降低交易成本,凝聚共同目标,达成合作共识,从而降低创新过程中缄默知识的转移成本,提高知识转移效率(Rost,2011)。为了帮助青年引进人才克服对国内学术范式和氛围的不适应,使其更好地融入到本土的学术网络中,高校应搭建国内外学术沟通平台,促进青年引进人才与本土研究人员在学科、项目和政策等资源上的交流和共享,在建立本土关系网络的同时,扩宽与国内学者的合作渠道,加快学术资本的积累速度。同时,帮助青年引进人才降低因地理空间距离而提高的面对面沟通成本,减小维持海外关系网络的难度,巩固国际合作资源。

3.改革评价制度,扭转“五维”倾向。高校需要将单向考核转变为双向调适的考核评价制度。第四代评估理论认为,传统将利益相关者的主张、焦虑和争议等评估要素排斥在外的评价方式有失偏颇(古贝、林肯,2008),将青年引进人才的发展诉求排斥在外的“客体化”考核方式不仅容易引发个体持续的精神紧张与焦虑,还有可能导致学术职业的信任危机。因此,高校应重新考虑首聘期设置期限的问题,消除青年引进人才为了短期快速产出科研成果以防被淘汰而产生焦虑感,尤其关注从事基础性、原创性研究的研究人员。同时,高校应主动担当起科研评价的主体责任,扭转过度看重“量”的局面,破除對青年引进人才“学术功力”的束缚,将考核方向转变为“质”与“新”的标准,坚持以能力、质量和贡献评价人才。

4.完善高校治理,深化人才政策供给改革。近年来,我国各项人才引进政策在吸引优质人才回流、推进人才队伍建设、加快高校内涵式发展和提高高校办学水平等方面发挥着重要作用。同时,各项人才政策也存在着“重引才轻育才”、“重物质轻精神”、“重硬件轻软件”和“重短期轻长远”等诸多问题。未来的人才引进政策供给改革应该在充分完善高校内外部治理环境的基础上,结合青年引进人才对工作自主性、研究方向匹配度、科研合作氛围以及学术共同体内部成熟的认可机制等各方面软件因素的需求,将人才政策的改革重心由重视物质性的短期投入向重视青年人才学术职业发展软环境建设的大方向转变,在此基础上充分激发人才政策的产出效益和效率。

参考文献:

[1] 操太圣、任可欣,2020:《评价是如何影响高校青年教师专业性的?——以S大学为例》,《大学教育科学》第2期。

[2] [美]克拉克,1994:《高等教育系统——学术组织的跨国研究》,杭州大学出版社。

[3] 高阵雨、陈钟、王岐东,2017:《海外优秀青年学者回国发展现状分析——以“千人计划”青年项目入选者申请获批国家自然科学基金情况为例》,《中国科学基金》第4期。

[4] [美]古贝、林肯,2008:《第四代评估》,中国人民大学出版社。

[5] 黄海刚、连洁,2020:《职业流动提升了科学家的科研生产力吗?》,《清华大学教育研究》第5期。

[6] 黄琼,2006:《科学权威泛化研究》,国防科学技术大学,硕士学位论文。

[7] Janice, M. M., Linda, N., 马伟光,2007:《质性与量性研究混合方法学设计》,《中国护理管理》第10期。

[8] 梁文艳、唐一鹏,2016:《中国研究型大学科研全要素生产率动态评价——基于DEA-Malmquist指数的实证分析》,《重庆高教研究》第3期。

[9] 刘苗苗、姜华、刘盛博、刘佳新,2019:《不同学科科研合作差异的比较研究——以2017年教育部创新团队114位带头人为例》,《科技管理研究》第16期。

[10] 刘玮辰、郭俊华、史冬,2020:《科学家跨国流动促进了知识扩散吗?——基于青年千人的实证分析》,《图书情报知识》第2期。

[11] 刘永林、周海涛,2018:《“双一流”建设下人才引进的“四个度”》,《研究生教育研究》第4期。

[12] 陆道坤、白勇、朱民,2010:《海外高层次人才引进问题与对策研究——基于10所高校“千人计划”入选者的分析》,《国家教育行政学院学报》第3期。

[13] 孟华,2019:《“青年千人计划”对入选者学术表现的影响——以“985”高校前五批入选者为例》,《中国人力资源开发》第36期。

[14] 欧阳锋,2009:《科学中的积累优势理论——默顿及其学派的探究》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》第1期。

[15] 石连海、朱玉成,2019:《大学行政权力与学术权力的边界与互动关系》,《高等教育研究》第11期。

[16] 宋永华、朱晓芸,2016:《强化高校青年人才引进与培育大格局》,《中国高等教育》第1期。

[17] 孙伟、任之光、张彦通,2016:《海外高层次青年人才引进现状分析:以青年千人计划为例》,《中国科学基金》第1期。

[18] 王甲旬、邱均平,2019:《我国化学领域青年科技人才论文产出分析——以前5批青年千人为例》,《现代情报》第2期。

[19] 王立劍、代秀亮、金蕾、刘青,2020:《人才头衔能否提升科技人才职业成就动机——来自我国一流大学建设高校的证据》,《科技进步与对策》第4期。

[20] 魏立才、黄祎,2020:《学术流动对回国青年理工科人才科研生产力的影响研究——基于Web of Science论文分析》,《高等工程教育研究》第1期。

[21] 魏立才、赵炬明,2014:《“青年千人计划”政策考察与建议——基于对第一至五批“青年千人计划”入选者信息的分析》,《清华大学教育研究》第5期。

[22] 吴菡、朱佳妮,2018:《学术DNA:我国高校海归教师的学缘研究——以清华大学、北京大学、复旦大学和上海交通大学为例》,《江苏高教》第4期。

[23] 谢凌凌,2017:《大学学术权力的垄断及其治理——以“学术权贵”形成和规约为视角》,《高教探索》第3期。

[24] 杨河清、陈怡安,2013:《海归回流:知识溢出及门槛效应——基于中国的实证检验》,《人口研究》第5期。

[25] 阎光才,2007:《学术认可与学术系统内部的运行规则》,《高等教育研究》第4期。

[26] 阎光才,2010:《学术系统的分化结构与学术精英的生成机制》,《高等教育研究》第3期。

[27] 张曦琳,2021:《高校教师学术评价机制变革:逻辑、困境与路径——基于学术共同体视角》,《大学教育科学》第2期。

[28] 赵婷茹、李世杰、朱沛祺,2021:《基于实验设计的政策绩效评估计量方法述评》,《统计与决策》第4期。

[29] 周默涵、朱佳妮、吴菡,2019:《组织支持对高校海归教师科研进展满意度的影响分析——以上海21所高校为例》,《高教探索》第12期。

[30] [美]朱科曼,1979:《科学界的精英》,商务印书馆。

[31] Adams, J., 2013, Collaborations: the Fourth Age of Research, Nature, 497(7451): 557-560.

[32] Becher, T. and Trowler, P.,2011, Academic Tribes and Territories,2ed.Buckingham: SRHE & Open University Press.

[33] Bronfenbrenner, U., 1977, Toward an Experimental Ecology of Human Development, American Psychologist, 32(7): 513-531.

[34] Bronfenbrenner, U., 1986, Ecology of the Family as a Context for Human Development: Research Perspectives, Developmental Psychology, 22(6): 723-742.

[35] Chamorro-Premuzic, T. and Furnham, A., 2003, Personality Predicts Academic Performance: Evidence from Two Longitudinal University Samples, Journal of Research in Personality, 37(4): 319-338.

[36] Coyle-Shapiro, J., and Kessler, I.,2000, Consequences of the Psychological Contract for the Employment Relationship: A Large Scale Survey, Journal of Management Studies, 37(7): 903-925.

[37] Glnzel, W., 2002, Coauthorship Patterns and Trends in the Sciences (1980-1998): A Bibliometric Study With Implications for Database Indexing and Search Strategies, Library Trends, 50(3): 461-473.

[38] Heckman, J., 1976, The Common Structure of Statistical Models of Truncation, Sample Selection, and Limited Development Variables and a Simple Estimation for Such Models, Annals of Economic & Social Measurement, 5(4): 475-492.

[39] Huang, Y. T. and Xu, J., 2020, Surviving the Performance Management of Academic Work: Evidence from Young Chinese Academics, Higher education research and development, 39(4): 704-718.

[40] Jonkers, K. and Cruz-Castro, L.,2013,Research upon Return: The Effect of International Mobility on Scientific Ties, Production and Impact, Research Policy, 42(8): 1366-1377.

[41] Lee, H. A. and Law, R., 2011, Research Productivity and Institutional Characteristics of Hospitality and Tourism Programs, Journal of Travel & Tourism Marketing, 28(4): 432-450.

[42] Marini, G. and Yang, L., 2021, The Research Productivity of Chinese Academic Returnees from the Global West: An Evaluation of Young 1000 Talents Recipients’ Productivity, QSS Working Paper, (2): 3-12.

[43] Maske, K. L., Durden, G. C. and Gaynor, P. E., 2003, Determinants of Scholarly Productivity Among Male and Female Economists, Economic Inquiry, 41(4): 555-564.

[44] Murakami, Y., 2014, Influences of Return Migration on International Collaborative Research Networks: Cases of Japanese Scientists Returning from the US, The Journal of Technology Transfer, 39(4): 616-634.

[45] Rosenbaum, P. R. and Rubin, D. B., 1983, The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects, Biometrika, 70(1): 41-55.

[46] Rost, K. ,2011, The Strength of Strong Ties in the Creation of Innovation. Research Policy, 40(4): 588-604.

How to Boost the Scientific Research Productivity of Young Faculty Talents?

—An Empirical Analysis Based on Mixed Research Methods

Huang Yating1, Wang Ya1 and Qian Hanxin2

(1.College of Education, Zhejiang University;2.College of Education, Renmin University of China)

Abstract: Young faculty talents play a core supporting role in implementing the strategy of ‘developing universities with talents’, rapidly promoting the efficiency of running universities, and strengthening the universities’ teaching and research capacity. Using mixed research methods, this study first evaluates the effects of talent recruitment policy with the aid of PSM-DID method, then examines the influence mechanism of the policy effect from the four perspectives of personal role, relationship network, community environment and social tradition anchored by the academic ecological model. The findings indicate that talent recruitment policy is a key factor affecting the scientific research output of young faculty talents. The influence mechanism works as detailed below. Individual’s subjective thinking and academic beliefs will guide and influence young faculty talents’ behavior choice. They can continuously realize the accumulation of advantages to improve their research productivity by building relationship network and accumulating academic capital. The higher the degree to which young faculty’s subjective thinking and academic adherence match the organizational and social system, the more conducive they are to the enhancement of their research productivity.

Key Words: young faculty talents; research productivity; academic ecological model; mixed research methods

責任编辑 邓 悦