政府研发补贴与企业创新投入:数量激励抑或质量导向?

2022-04-25童馨乐杨璨WangJinmin

童馨乐 杨璨 Wang Jinmin

摘 要: 如何有效发挥政府“有形之手”对企业创新的激励作用,优化公共资源配置效率,是实施创新驱动战略和推动经济高质量发展的关键一环。基于2001-2017年中国非金融类A股上市公司面板数据,用研发投资衡量创新投入数量,用专利产出衡量创新投入转化质量,从理论上分析政府研发补贴对企业创新投入数量和投入转化质量的作用机制,并采用固定效应模型、联立方程模型等进行实证检验。结果发现:第一,政府研发补贴能够显著提高企业研发投资额,表明政府补贴对企业创新投入存在数量激励,同时,企业研发投资对专利产出具有显著正向影响,增加创新投入资金数量是确保投入转化质量的必要非充分条件;第二,在控制内生性后,政府研发补贴对企业专利产出具有不显著负向影响,表明政府研发补贴未能形成创新投入质量导向;第三,在政府干预程度较低、法治水平較好的情况下,政府研发补贴能够同时提升企业研发投资与专利产出,证实寻租行为、逆向选择行为和缺乏政府监管等是政府补贴无法有效发挥投入质量导向作用的潜在原因。

关键词: 政府研发补贴;企业创新投入;数量激励;质量导向

一、引言

中华人民共和国成立以来,我国一直围绕数量问题展开经济建设,通过廉价劳动力、自然资源和资本投资等要素投入拉动经济增长,2007年我国GDP增长率高达14.23%,2010年我国经济总量首次位列世界第二。进入新时期,我国社会主要矛盾已发生深刻转变,经济发展必须尽快由解决数量问题转向解决质量问题,这就要求将科技创新作为引领发展的第一动力,以高质量创新引领高质量发展。“十四五”规划指出,要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。在党和政府的积极号召下,创新驱动发展成果丰硕。2018年政府工作报告显示,近五年来,全社会研发投入年均增长11%,规模跃居世界第二位,科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%。

实践证明,企业是创新驱动发展战略实施主体,是创新投入活动的主要承担者和执行者。根据国家统计局数据,2019年我国企业专利申请授权量175万余件,比大专院校和科研院所等其他单位多申请144万件,占国内专利申请授权总量的71.01%。要进一步适应并引领经济新常态,深化供给侧结构性改革,大力推动经济高质量发展,必须要从市场主体着手,关键是要尽快调整对企业创新考核的过度量化方式,扭转企业“重创新投入数量、轻投入转化质量”的现象,不断提升企业自主创新投入积极性和投入转化效率。然而,创新成果的外部性、研发过程的风险性等特点,从理论上和实践上决定了企业创新活动对政府政策扶持有着较强的需求和依赖,政府有必要采取宏观调控手段对企业创新投入决策进行干预和引导。一般而言,政府支持企业创新投入决策的主要手段包括财政补贴和税收优惠等激励性政策工具。其中,研发补贴作为政府“干预”企业创新的一种方式,是大多数国家政府公共预算的一个重要组成部分(Arqué-Castells和Mohnen,2015;蔡旺春等,2018)。

虽然如此,政府研发补贴究竟有没有影响企业创新投入,目前尚未形成一致结论。已有文献大多关注政府补贴对企业研发投资(即创新投入数量)的影响,较少考虑企业研发投资转化为创新产出的效率(即创新投入转化质量),以及政府研发补贴、企业创新投入数量与创新投入转化质量三者之间的关系(尚洪涛和黄晓硕,2018)。事实上,政府研发补贴是我国鼓励和支持企业创新的重要政策手段之一,在某些领域和行业甚至取得了十分显著的成效,但其总体实施效果究竟如何?进一步地,企业在接受政府研发补贴时,到底是仅仅增加了研发投资账面余额,还是能充分利用研发补贴,如通过建设或更新研发设备、雇佣或奖励研发人员等手段,将研发投资转化为专利产出,从而使该项投入成为有质量的投入?换言之,政府研发补贴对企业创新究竟是会产生投入数量激励还是形成投入质量导向?毫无疑问,这些问题不仅涉及政府研发补贴政策评估,更关系到如何完善科技创新体制机制、优化公共资源配置效率,从而有效增强企业自主创新能力。基于以上背景,本文以2001-2017年非金融类A股上市公司为研究样本,更加深入和全面地探讨政府研发补贴、企业研发投资与创新产出之间的关系。

本文的可能贡献体现在以下三个方面:第一,在研究角度上,本文从补贴过程中可能发生的寻租、逆向选择与道德风险角度出发,分析政府研发补贴有效激励企业创新投入数量(研发投资)却对投入转化质量(专利产出)无显著作用的背后原因,并进行了基于外部治理环境的影响机制检验,有助于更加客观全面地判断政府研发补贴的实施效果与激励作用,具有较强的现实意义。第二,在关键变量测度上,不同于以往大部分文献采用政府补助总额衡量政府研发补贴的方法,本文采用研发补贴即与企业研发创新直接相关的补贴来进行研究,以剔除非研发补贴带来的噪音干扰,有助于为现有关于政府研发补贴激励效果的争论提供更可靠的经验证据,从而进一步厘清政府研发补贴的经济后果;同时,针对会计准则变化导致2007年之前企业研发投资数据大量缺失的情况,通过查阅上市公司年报,手工搜集2001-2006年企业研发投资数据,扩展了研究区间,增强了结论说服力。第三,在政策含义上,本文研究发现,政府研发补贴对企业创新投入数量具有显著的促进作用,但增加的企业研发投资却未能有效转化为创新产出,创新投入转化质量水平较低,原因在于政府研发补贴发放过程中的寻租、逆向选择、道德风险等现象,这对于如何更好地利用政府研发补贴,改变企业“重研发投入数量、轻投入转化质量”的现状,充分发挥政府在微观企业创新质量提升活动中的激励作用,具有积极的政策参考价值。

二、文献述评

针对本文的研究主题,下面主要从三个层次对已有的相关文献进行评述:

(一)政府研发补贴与企业研发投资

关于政府研发补贴对企业研发投资的影响,研究者的观点大致可以分为两种。第一种观点认为,获得政府研发补贴可以降低企业研发活动的成本与风险,缩短研发活动私人收益与社会收益之间的差距,一般能够弥补企业研发投资正外部性导致的私人效益损失,有效激励企业创新投入数量。李汇东等(2013)发现,政府补贴可以刺激上市公司通过债权融资提高公司研发投资。廖信林等(2013)基于中国大中型工业企业省际面板数据认为,政府研发补贴的增加促进了企业自身研发投资资金增加。张辉等(2016)发现,政府补贴对企业研发投入的影响存在显著的双重门槛效应,且当政府补贴强度介于0到0.0214之间时,补贴效率最高。佟爱琴和陈蔚(2016)发现,有政治联系的民营企业获得更多政府补贴,在制度环境较差的地区,民营企业更易通过政治联系获取政府补贴,且能够促进民营企业研发投入效率的提升。尚洪涛和黄晓硕(2018)发现,政府补贴与研发投入存在滞后1~3期的相互促进作用,国企比非国企表现更显著。在企业普遍存在融资约束的现实背景下,政府研发补贴对企业研发投入的激励效应高度依赖于“非主动性”的外部融资激励机制:政府研发补贴能够释放基于政府信用的技术认证和监管认证双重信用认证信号,使得市场投资者基于对政府评估的信任而给予企业更高的信用认可,企业便可获得更多的外部认证性融资,这样通过拓宽企业R&D融资来源,解决企业研发投资面临的融资问题,由此激励企业研发投入(王刚刚等,2017)。

第二种观点认为,政府研发补贴会对企业研发投资产生挤出效应,即政府研发补贴挤出了企业私人研发投入与企业创新自主投资。Boeing(2016)基于中国上市公司数据认为,政府研发补助对同期的研发投资表现为挤出效应,在随后期间表现为中性。李万福等(2017)基于中国非金融类A股上市公司数据发现,研发创新补助总体而言并未有效激励企业创新自主投资。蔡栋梁等(2018)认为,寻租行为有助于民营上市企业建立政企关系,以获取更多补贴,但寻租活动对企业研发投资有挤出效应;在腐败严重的地区,寻租活动的负面影响降低了政府科技补贴效果。

(二)政府研发补贴与企业创新产出

创新产出是反映企业创新投入转化质量的重要内容(许昊等,2017)。概括而言,有关政府研发补贴与企业创新产出关系的研究主要分为三种情况。第一种情况是政府研发补贴对企业创新产出有正向影响。根据市场失灵理论,研发创新活动具有外部性,企业研发行为的私人收益与社会收益不一致,私人产量小于社会最优产量,需要政府进行干预。当市场出现垄断时,创新激励活动小于完全竞争的市场,市场已经不能为企业创新提供足够的动力,而直接补贴有利于企业的研发创新活动。韩先锋等(2018)发现,政府R&D资助有利于企业创新效率提升,但资助效果的有效实现具有一定的环境规制约束。Lach(2002)和González等(2008)分别基于以色列和西班牙制造业数据研究发现,政府研发补贴对创新产出绩效具有正向激励作用。Howell(2017)利用美国能源部设立的小企业研发创新补贴项目发现,研发补贴提高了企业特别是中小企业和初创企业获得风险投资的概率,促进了高质量专利等创新产出增加和营业收入等创新成果转化,这种影响是通过资助企业进行新技术可行性实验,为企业提供“试错”机会,降低研发不确定性实现的。

政府补贴对企业创新产出具有正向影响的可能原因在于,一是资源效应,政府研发补贴缓解企业融资约束,为企业研发活动提供必要的资金,促进企业创新产出绩效提高(张杰等,2015;Szücs,2018)。二是风险分担效应,政府研发补贴降低了企业对研发活动的风险预期,在研发活动初始阶段,企业面临较大的财务风险与经营风险,此时若政府能进行研发补贴,降低企业研发投入的风险,进而有效增加企业研发成功的概率,提高企业创新产出(杨洋等,2015;陈玲和杨文辉,2016)。三是信号传递效应,政府研发补贴作为一种传递企业利好信息的信号,一定程度上帮助企业获得利益相关者的认可和青睐,由此帮助企业获得所需创新资源并提升企业创新产出绩效(王爱国等,2019;伍健等,2018)。

第二种情况是政府研发补贴对企业创新产出有负向影响。Bergstrom(2000)在研究瑞典企业所获政府投资补贴效果后认为,补贴仅仅在获得的第一年产生正向作用,第一年过后补贴给企业带来的都是负向影响。进一步分析可以发现,政府补贴对企业创新产出产生负向影响的原因主要是补贴过程中的多重博弈、信息不对称和逆向选择。具体而言:一是部分企业对补贴形成了依赖,从而降低了自身研发积极性,当研发投入中的一部分资金来源为政府而不是企业自身时,企业研发部门不会急于取得研发成果以弥补自身研发成本,从而降低企业研发效率与创新绩效(毛其淋和许家云,2015);二是在补贴发放对象选择的过程中存在寻租问题,部分企業通过粉饰自身经营业绩、伪造科研成果等手段赚取补贴,只是为寻求补贴而进行研发,并没有真正提高企业的专利产出与创新绩效(邢斐和董亚娇,2017)。

第三种情况是政府研发补贴对企业创新产出没有影响。朱平芳和徐伟民(2003)基于上海市大中型企业的数据发现,政府科技拨款对企业专利产出没有显著影响。Werner(2004)基于西德制造业相关数据,通过探讨政府资助和企业投入对企业生产率的作用,认为政府投入对提高企业生产率没有影响。王俊(2010)运用我国28个行业大中型企业面板数据发现,政府研发补贴对专利产出的激励效应并不明显。

(三)企业研发投资与创新产出

关于企业研发投资与创新产出的关系,现有文献从多个角度进行了研究,但两者之间的关系并不确定(Greco等,2017)。Los和Verspagen(2000)基于美国制造业的数据发现,研发投入对企业创新产出绩效具有显著的正向作用。Todtling等(2009)认为,企业吸收和利用新知识的能力,在企业进行大量研发投入的情况下会得到增强,由此影响企业创新绩效和核心竞争力。Tomlinson(2010)通过对英国制造业企业的实证分析发现,企业研发投入正向影响其创新绩效。洪俊杰和石丽静(2017)的研究表明,自主研发与企业创新绩效之间呈显著正相关关系,企业所在地区的开放水平越高,知识产权保护越好,市场化程度越高,自主研发活动对企业创新产出的促进作用就越强。杨林等(2018)发现,高管团队会通过研发投入强度驱动企业创新绩效,研发投入强度在高管团队海外职能经验和行业经验与创新产出的关系中发挥着关键联结作用。

然而,研发创新活动本身风险较大,通常面临着技术、融资等多种问题,那些能带来技术进步、产品升级甚至是行业革命的重大性创新通常都需要很长时间,相应的研发投入巨大,实现有效的专利转化和创新绩效提升依然十分困难(Květoň和Horák,2018)。张洁等(2018)基于创业板355家企业数据,采用泊松回归方法研究发现,研发投资与创新产出间呈现“倒U”形关系。陈岩等(2018)的研究显示,家族所有权通过研发投入的中介机制对创新绩效产生影响,独立董事结构负向调节家族企业所有权程度影响研发投入,区域市场化程度正向调节家族企业的研发投入和创新绩效。政府与企业之间存在着较强的信息不对称,政府不可能拥有关于企业技术演进和研发情况的全部信息,而且专业性知识和实践的局限也使得政府很难对相关技术前景进行预测(黎文靖和郑曼妮,2016)。

综合上述分析可以看出,围绕政府研发补贴与企业创新这一主题,在理论解释和实证验证等层次开展了较多的研究工作,并取得了比较丰富的研究成果和有价值的研究结论。但需要指出的是,这些文献仍然存在一定的不足之处,尚待进一步拓展,这主要表现为以下两个方面:第一,在研究设计上,不少文献在关键变量的计量上存在一定缺陷,许多研究采用政府补贴总额来衡量,包括社保补贴、财政贴息等非研发项目补贴,这对于评估政府研发补贴实施效果的噪音过大,影响结论稳健性,不利于反映政府研发补贴的真实影响,且现有研究在克服内生性问题与选择偏误上,尚有改进空间。第二,在政策含义上,关于政府研发补贴是否能真正激励企业创新投入“量”和“质”的提高,以往文献由于研究对象选择、数据来源与研究方法不同,所得结论也不尽一致,甚至有较大差异。其中,直接研究研发补贴、企业研发投资与创新产出三者关系的文献仍相对较少,有必要在更广阔的样本区间进行深入全面地研究,为客观准确识别政府研发补贴与企业创新的关系,精准聚焦企业创新质量提高这一关键切入点,联系我国经济增长质量目标,制定相应的政府研发补贴实施策略,提供有针对性的设计和参考。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

企业创新是促进经济增长的关键因素(Sultanuzzaman等,2019;刘帅和滕腾,2021),研究如何通过提高企业自主创新能力以促进我国经济高质量发展问题具有重大意义。因此,本文以2001-2017年中国A股上市公司作为研究样本,剔除了金融类行业以及ST、PT类上市公司,实证分析政府研发补贴与企业创新的关系。主要数据来源于CSMAR和Wind数据库,其中研发补贴及专利数据来源于CSMAR数据库。由于2007年之前的研发投资数据有大量缺失,通过查阅上市公司年报,手工搜集了2001-2006年的研发投资数据,具体做法为搜索上市公司年报中技术开发费、研发费用等关键词进行整理。通过整理发现,有该数据企业的占总样本企业数的比重为21.7%,该数据的搜集增加了数据量,扩展了研究区间,增强了结论说服力。2007年及之后的研发费用数据来源于Wind数据库。为消除极端值的影响,本文对主要变量进行了1%的Winsorize处理。

(二)模型设计

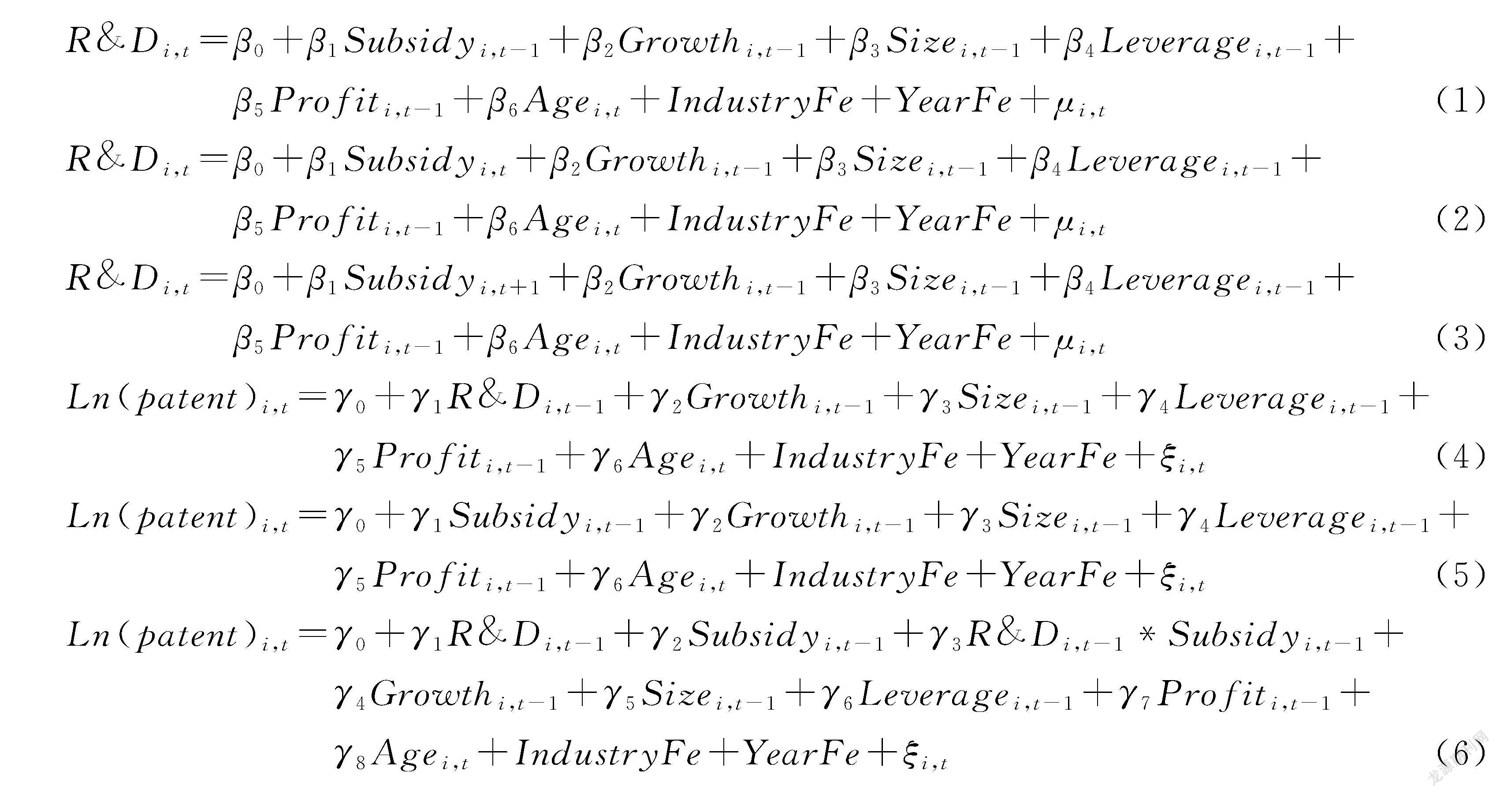

为研究本文的主要内容,探讨政府研发补贴、企业研发投资(创新投入数量)与创新产出(创新投入转化质量)之间的关系,我们建立了模型(1)至模型(6)。其中,模型(1)至模型(3)用于检验政府研发补贴与企业研发投资的关系,考虑到政府研发补贴对企业研发投资的影响可能会出现时滞效应,本文构建了三个模型,并根据模型中Subsidy的符号及显著性来判断政府研发补贴对企业研发投资的作用,即上期政府研发补贴对当期研发投资产生作用、当期政府研发补贴对当期研发投资产生作用、下期政府研发补贴对当期研发投资产生作用;模型(4)用于检验企业研发投资与创新产出之间的关系,模型(5)用于检验政府研发补贴对企业创新产出的总效应,模型(6)同时考虑政府研发补贴与企业研发投资及其交互项对企业创新产出的影响。

R&Di,t= β0+β1Subsidyi,t-1+β2Growthi,t-1+β3Sizei,t-1+β4Leveragei,t-1+β5Profiti,t-1+β6Agei,t+IndustryFe+YearFe+μi,t (1)

R&Di,t= β0+β1Subsidyi,t+β2Growthi,t-1+β3Sizei,t-1+β4Leveragei,t-1+β5Profiti,t-1+β6Agei,t+IndustryFe+YearFe+μi,t (2)

R&Di,t= β0+β1Subsidyi,t+1+β2Growthi,t-1+β3Sizei,t-1+β4Leveragei,t-1+β5Profiti,t-1+β6Agei,t+IndustryFe+YearFe+μi,t (3)

Ln(patent)i,t= γ0+γ1R&Di,t-1+γ2Growthi,t-1+γ3Sizei,t-1+γ4Leveragei,t-1+γ5Profiti,t-1+γ6Agei,t+IndustryFe+YearFe+ξi,t (4)

Ln(patent)i,t= γ0+γ1Subsidyi,t-1+γ2Growthi,t-1+γ3Sizei,t-1+γ4Leveragei,t-1+γ5Profiti,t-1+γ6Agei,t+IndustryFe+YearFe+ξi,t (5)

Ln(patent)i,t= γ0+γ1R&Di,t-1+γ2Subsidyi,t-1+γ3R&Di,t-1*Subsidyi,t-1+γ4Growthi,t-1+γ5Sizei,t-1+γ6Leveragei,t-1+γ7Profiti,t-1+γ8Agei,t+IndustryFe+YearFe+ξi,t (6)

(三)變量定义

以上模型中的主要变量定义如下:

1.被解释变量

企业创新产出(Ln(patent)),用专利申请数量来衡量,代理创新投入转化质量。许昊等(2017)将专利产出视为企业创新投入转化的直接成果,并对投入转化成果进行质量区分,为本文创新投入转化质量提供了内涵支撑。一方面,从使用价值角度来看,“质量”一词暗含对事物具有经济价值的期望(金碚,2018),对应到本文研究对象中,若创新投入满足预期结果,即能够产生具有经济价值的创新产出,则说明创新投入转化具有质量。另一方面,从投入产出效率角度看,专利申请量反映了企业将研发投入转化为实际产出的能力,专利申请数量越多,表明研发投资效率越高,也即投入转化质量越高。据此,本文使用企业创新产出代理企业创新投入转化质量。在具体处理时,因为专利申请数可能为0,所以将企业创新产出(Ln(patent))定义为专利申请数与1的总和的自然对数,即:Ln(patent)=Ln(1+专利申请数)(余明桂等,2016)。

2.解释变量

政府研发补贴(Subsidy),用与研发相关的政府补贴与总资产的比值表示。其中,与研发相关的政府补贴具体包括研发项目补助、专利或知识产权资助经费、科技创新或新产品开发补贴、企业技术改造或产业升级专项补贴资金、国家863计划支持基金、火炬计划支持基金、973计划支持基金、课题经费等,但不包括纳税大户财政奖励、污水处理补助、环境治理补贴、上市补贴、社保补贴、出口创汇贴息、财政贴息等不涉及企业研发的补助。

企业研发投资(R&D),用企业研发费用与营业收入的比值表示。

3.控制变量

同时,参考同类文献的做法,选取了可能影响企业研发投资和创新产出的其他变量作为控制变量。其中,企业成长性(Growth)用营业收入与上年营业收入的比值表示;资产规模(Size)用总资产的自然对数表示;财务杠杆(Leverage)用企业资产负债率表示,即总负债与总资产的比值;企业年龄(Age)用公司成立年限表示;企业性质(Property)为虚拟变量,若企业为国有企业,则取值为1,否则取值为0;销售利润率(Profit)用营业利润与营业总收入的比值表示,并控制年度固定效应(Year)与行业固定效应(Industry)。

四、实证结果分析

(一)描述性统计与相关性检验结果

表2报告了主要变量的描述性统计结果,为消除极端值的影响,对主要变量在1%和99%的水平上进行了Winsorize处理。从表2中我们可以看出,被解释变量企业创新产出(Ln(patent))的均值为2.5700,中位数为2.3979,两者基本持平。样本企业所获得的政府研发补贴平均占总资产的0.1%,最高达到1.06%。企业成长性(Growth)变量的均值为1.2110,企业规模(Size)变量的均值为9.2730,企业性质(Property)变量的均值为0.2120,说明21.2%的企业为国有企业。总体而言,上述变量分布比较均匀,说明样本具有较好的代表性。

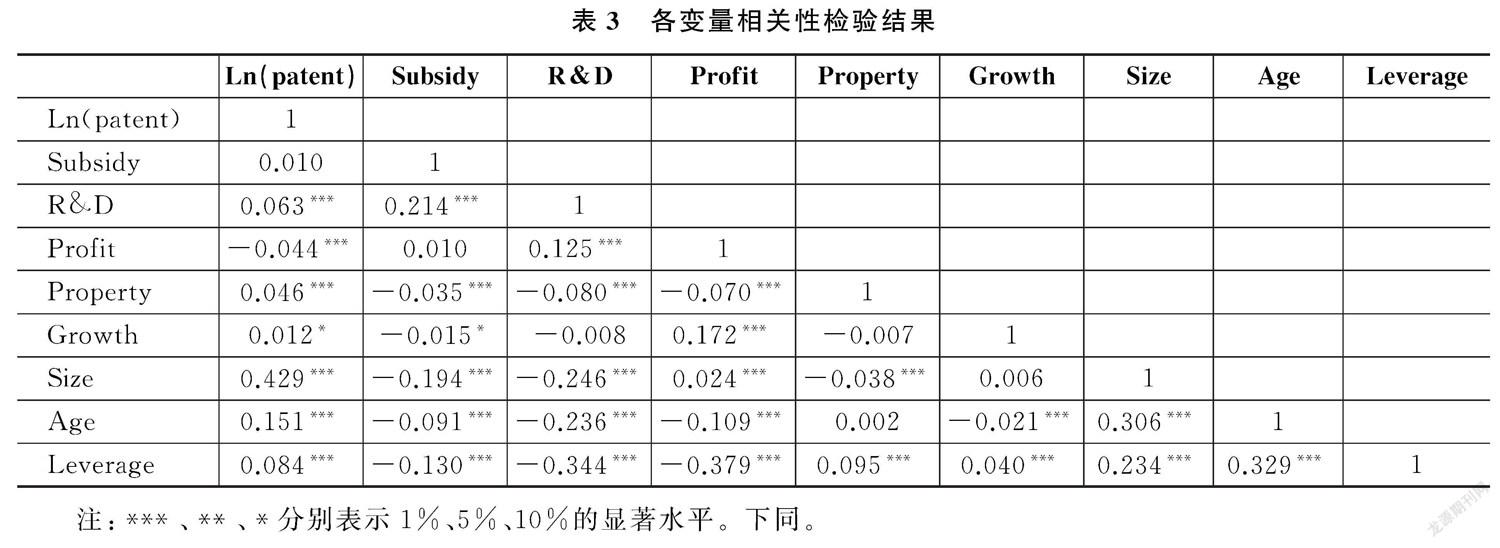

表3报告了主要变量的相关性检验结果。从表3中可以看出,政府研发补贴(Subsidy)与企业创新产出(Ln(patent))的相关系数为0.010,说明政府研发补贴与企业创新产出正相关。政府研发补贴(Subsidy)与企业研发投资(R&D)的相关系数为0.214,且在1%的水平上显著,这说明政府研发补贴与企业研发投资显著正相关。企业研发投资(R&D)与创新产出(Ln(patent))的相关系数为0.063,且在1%的水平上显著,这说明企业研发投资与创新产出显著正相关。具体关系还需进一步检验。

(二)计量模型估计结果分析

由于本文使用的是面板数据,根据Hausman检验结果,模型(1)至模型(6)均应采用固定效应模型进行估计,相应的回归结果如表4所示。根据前文的研究设计,模型(1)检验上期政府研发补贴对当期企业研发投资的影响,模型(2)检验当期政府研发补贴对当期企业研发投资的影响,模型(3)检验下期政府研发补贴对当期企业研发投资的影响。下期政府研发补贴影响当期企业研发投资的可能原因在于,“五年计划”等一系列政策文件会提前规划出未来要重点扶持的行业,这就相当于政府提前釋放信号给市场,下期或未来要给企业提供研发补贴,那么企业很有可能会提前布局,加强创新活动以获得政府研发补贴,从而在实践中表现为增加本期研发投资。回归结果表明,三个模型中Subsidy的系数均显著为正,说明无论是提前、滞后还是同期,政府研发补贴有效促进企业研发投资增加,政府研发补贴具有创新投入数量激励效应。

模型(4)至模型(6)主要检验政府研发补贴、企业研发投资与创新产出的关系,重点考察政府研发补贴是否存在企业创新产出提升效应,以此检验对创新投入质量的导向作用。模型(4)中研发投资(R&D)的系数显著为正,这说明企业研发投资增加能够带来创新产出的提高,这与以往大部分研究相一致,表明企业研发投资具有质量效益。然而,模型(5)检验政府研发补贴对企业创新产出的总效应,结果显示Subsidy符号为正但不显著,这表明政府研发补贴没有带来创新产出的增加,初步说明政府补贴未能有效发挥创新投入质量导向。模型(6)同时考虑政府研发补贴与企业研发投资及其交互项对企业创新产出的影响,其中交互项系数并不显著,进一步说明政府研发补贴并未促进企业将增加的研发投资转化为专利产出,没有达到提高企业创新投入转化质量的预期政策效果。正如前文所言,从政府与企业间博弈的角度来看,造成这一结果的可能原因在于补贴发放过程中的多重博弈、信息不对称与逆向选择问题。具体来说包括以下几点:

一是在补贴发放对象选择的过程中存在寻租问题。政府组织与企业组织的行为驱动力并不统一,其中,政府是非盈利组织,政府发放研发补贴的最终目的在于提高国家整体创新水平,促进提升宏观经济发展质量;而企业是盈利性组织,企业利用政府补贴追求利益最大化。因此在理论上,政府在补贴发放过程中只考虑宏观经济质量效益目标,并基于市场原则细化到微观企业利益最大化的目标之中。但在实践中,部分政府人员与企业管理人员存在利益联结的可能性。具体而言, 由于政府补贴是不计息的外部资金,为获得政府补贴,部分企业可能会致力于与政府官员形成政治联系而产生寻租行为,同时政府官员可能出于获得更多政治选票的目的与企业建立寻租联系,并给予企业财 政补贴作为回报

(Shleifer等,1994),形成利益联结体。寻租行为会对企业创新产生不良效应:一方面,寻租行为诱发寻租成本产生,寻租成本属于非生产性支出,挤占企业创新资源,影响企业的研发活动,从而降低企业创新绩效和创新质量(李钧等,2020);另一方面,当企业通过寻租获得大量政府研发补贴时,就会不急于创新成果的取得以弥补自身的研发成本,降低了企业研发成功以获取竞争优势的动力,因为企业可以简单地通过寻租活动获得利润,而不必从事风险较大的研发活动,甚至会引发企业的下一轮“寻补贴”寻租行为,进一步阻碍企业创新活动(毛其淋等,2015)。一般认为,外部治理环境是影响企业发生寻租行为的重要因素,政府干预程度小、市场化程度高的地区的企业寻租行为产生的概率较低,资源配置效率较高(李杏和侯佳妮,2018)。基于此,下文影响机制检验部分选取企业所在地政府干预程度较低的样本进行回归,发现对于政府干预程度较低地区的企业,政府研发补贴能够发挥有效的创新产出激励效应,对创新投入转化质量产生积极的引导作用。基准回归结果与影响机制检验结果进行对比,进一步验证了研发补贴未能有效提升创新投入转化质量的原因可能在于补贴过程中的寻租问题(何涌,2019)。

二是补贴发放过程中存在的逆向选择与道德风险问题。在补贴发放前,企业可能存在逆向选择行为。部分学者指出,企业在申请研发补贴时的信号传递和逆向选择行为已较普遍(安同良等,2009)。由于信息不对称,政府只能通过企业以往的研发投资等创新指标来选择补贴对象,这就导致部分企业为了获得更多的研发补贴,通过粉饰自身经营业绩、伪造科研成果等“骗补”手段赚取补贴。在此种情况下,企业很有可能只为“寻补贴”而研发,获得研发补贴未能带来有效的创新产出(王文煜和朱卫东,2015),导致投入质量较低。这当中一个最典型的例子就是2016年“新能源汽车骗补门”事件。多家汽车企业通过伪造销售原始凭证、自销自购伪造销售额、上传虚假合格证等方式骗取补贴超过10亿元。这些企业的目的就在于获得补贴,针对容易获得补贴的项目进行生产,技术研发太难就想办法钻空子,导致手段与目的颠倒,企业关注的重点由技术研发转移至补贴项目经费获取。一旦政府减少补贴甚至不再补贴,企业经营业绩就会大幅下滑,从而陷入资源诅咒。

在补贴发放后,企业可能存在事后的道德风险行为。由于缺少相关的创新产出考核评价机制与研发经费使用过程管理机制,已经获得研发补贴的企业,对于研发资源的管理较为松散,并没有把补贴资金用到实处,甚至可能造成研发补贴资金的浪费,从而造成补贴未能带来研发投资到产出的有效转化,未能真正提高企业的专利产出与创新绩效(邢斐和董亚娇,2017),最终对企业创新投入转化质量提升的正向效果势必大打折扣。企业所在地的法治水平是影响企业发生逆向选择与道德风险行为的重要因素,完善的法治水平与监督管理等外部治理环境,能够有效缓解逆向选择问题,减少道德风险行为。因此,下文基于企业所在地的法治水平进行了影响机制检验,选取企业所在地法治水平较好的样本进行回归,发现对于此类样本,政府研发补贴增加能够显著促进专利产出提升,且企业研发投资在政府研发补贴与创新产出间发挥显著的正向中介作用,很好地促进了企业创新投入转化质量提升。基准回归结果与影响机制检验结果进行对比,进一步证明了政府研发补贴未能有效引导创新投入转化质量提升的原因在于补贴发放过程中的逆向选择与道德风险问题。

从政府政策与监管体系的角度来看,一方面,在目前的政策框架体系下,政府部门依然缺少有效的监管机制与创新评价体系,对企业创新有关的指标关注依然偏重于数量,对质量的重视程度明显不足,从而难以对企业创新行为形成规范性约束和正向激励(朱平芳和徐伟民,2003),尚未真正建立并实施以企业创新投入转化质量提升为导向的一揽子方案。另一方面,由于政府和企业之间的信息不对称,企业会倾向于选择自身利益最大化的决策,而不是政府研发补贴配置效率的最优化,由此势必导致企业决策的短期化和功利化,更多的是围绕有限的政府研发补贴要求来选择性地开展创新活动,重视随时可上报的研发投资,轻视需要长期努力才可能实现的创新产出,创新投入转化质量预期效果自然难以尽如人意(白旭云等,2019)。因此,在这个意义上,加快调整现有政府研发补贴思路,着手建立以结果为导向,确立以企业创新产出提升为核心的政府研发补贴目标势在必行。

總体而言,政府研发补贴对企业研发投资具有显著的正向促进作用,获得政府研发补贴有助于激励企业增加创新投入数量,但值得注意的是,政府研发补贴未能有效引导创新投入转化质量,集中表现在政府研发补贴对企业创新产出没有显著影响,这势必会妨碍企业创新驱动战略的执行与落实,并进一步制约国家经济增长质量提升。

五、进一步分析与稳健性检验

(一)基于高科技企业样本的分析

高科技企业具有知识密集与技术密集的特征,是进行创新的主要载体,创新关系到高新技术企业的核心竞争力,而且高科技企业更容易享受到国家各项优惠政策与研发资助,检验政府研发补贴在高科技企业创新中的实施效果具有更强的现实意义。为此,我们进一步选取相关高科技企业作为研究对象,加以验证,样本企业的具体行业分布如表5所示。

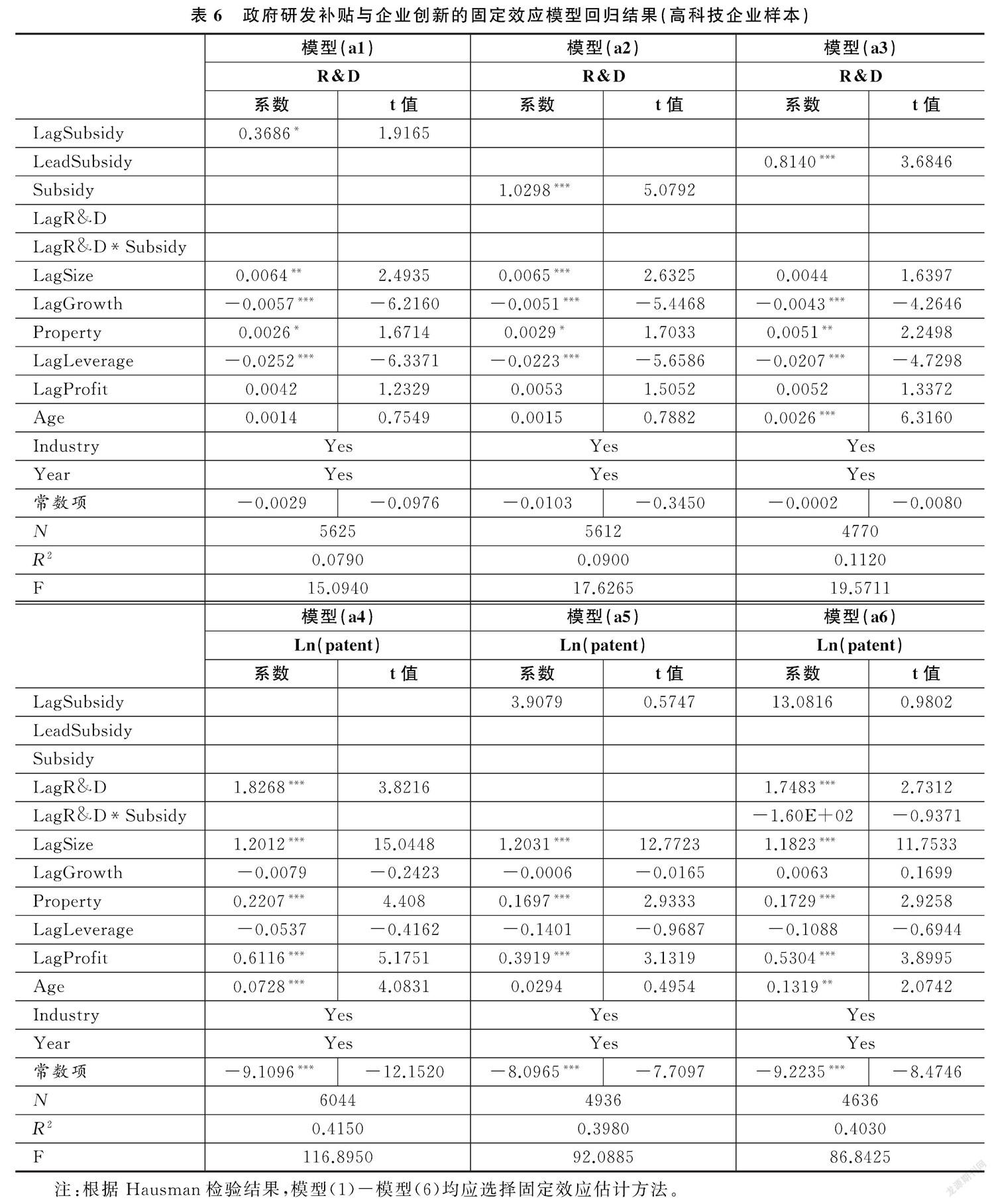

选取高科技企业样本对模型(1)至模型(6)再次进行回归,得到的回归结果如表6所示。从中可以看到,模型(a1)至模型(a3)中政府研发补贴(Subsidy)系数都为正且显著,说明政府研发补贴能够有效促进高科技企业增加研发投资,具有投入数量激励效应。模型(a4)中企业研发投资(R&D)系数也显著为正,表明高科技企业研发投资越多,企业创新产出越高,创新投入在科技企业中同样显示出较好的质量效益;模型(a5)和模型(a6)中政府研发补贴(Subsidy)和相应交叉项的回归系数并不显著,表明政府研发补贴与高科技企业创新产出没有显著关系,政府研发补贴并未起到有效的创新投入质量导向作用。总体而言,高科技企业样本回归结果与上文相同,具有很强的一致性。

(二)基于不同专利类型的分析

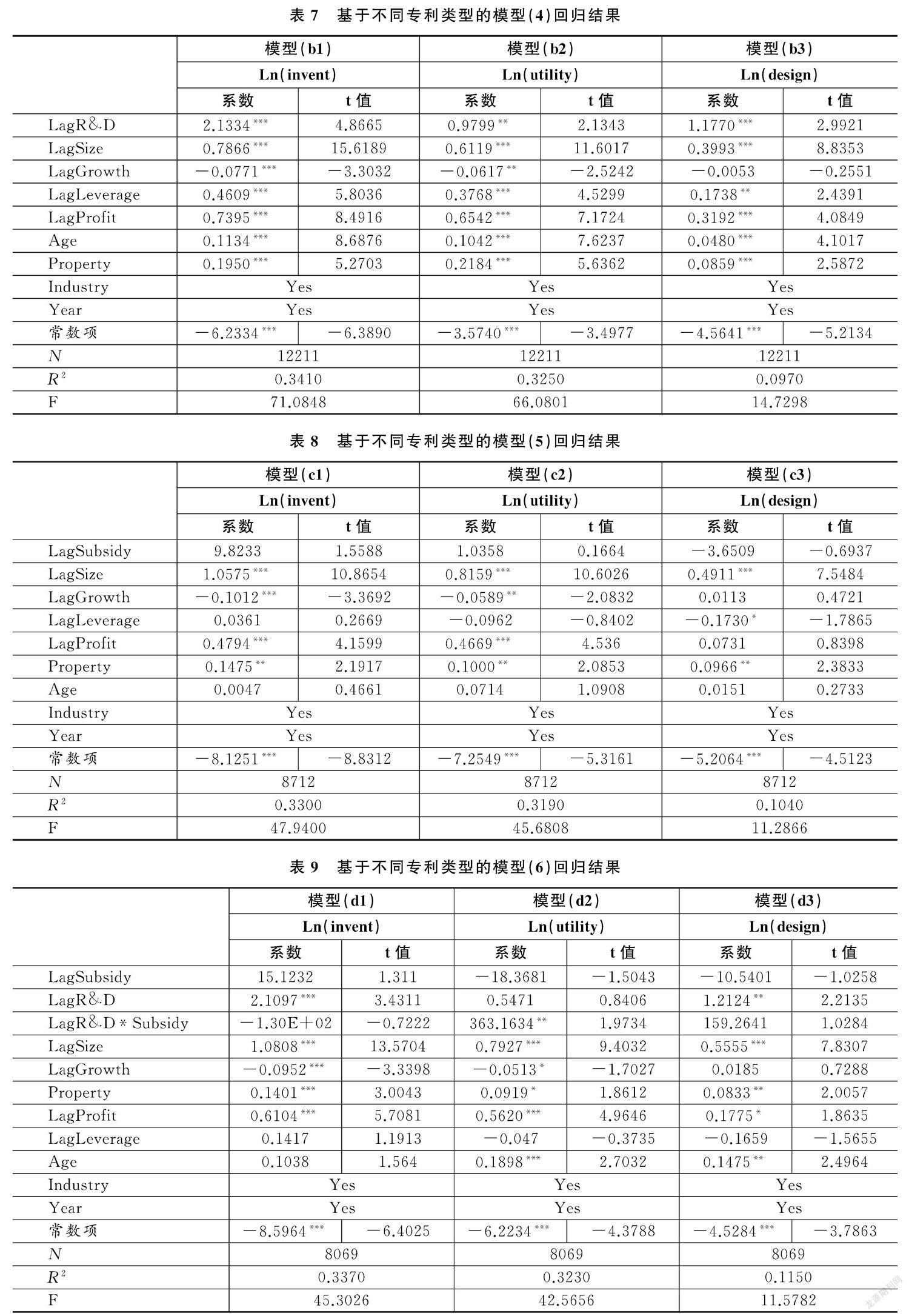

在本文中,我们还尝试选取专利申请量来衡量创新产出,专利主要包括发明专利、实用新型和外观设计,专利产出质量依次递减(许昊等,2017)。因此,此处进一步考察不同专利类型下政府研发补贴与企业创新之间的关系。对模型(4)至模型(6)重新进行回归,Hausman检验表明各回归模型均应采用固定效应估计方法,得到的回归结果如表7、表8和表9所示。其中,Ln(invent)、Ln(utility)和Ln(design)分别表示发明专利、实用新型和外观设计专利申请所代表的相应层次的创新产出,分别等于相应的各类型专利申请数与1的和的自然对数,即Ln(invent)=Ln(1+发明专利申请数)、Ln(utility)=Ln(1+实用新型专利申请数)、Ln(design)=Ln(1+外观设计专利申请数)。

从表7中可以看到,对模型(4)的重新估计结果中,三个回归方程的企业研发投资(R&D)系数均显著为正,这与前文结果一致。表8显示的是对模型(5)重新回归的结果,可以看到,这三个回归方程中的政府研发补贴系数均不显著,与前文结论一致。同理,表9对模型(6)重新回归的结果显示,模型(d1)和模型(d3)中研发补贴(Subsidy)及其与研发投资(R&D)交互项的系数均不显著,且当被解释变量为发明专利这一高质量产出时(模型(d1)),交叉项系数小于实用新型和外观设计专利等低质量产出(模型(d2)和模型(d3)),表明政府补贴对创新投入转化为高质量产出的促进效果最差,与前文结果一致,进一步验证了上文的实证结果。

(三)基于外部治理环境的影响机制检验

外部治理环境是影响企业创新活动的重要因素。正如前文理论分析,政府研发补贴未能同时提高企业创新投入数量和质量,可能主要是因为研发补贴发放过程中的逆向选择行为、缺乏政府监管等。完善的法制环境与市场机制、有效的监督治理都可能减少逆向选择行为,从而有效发挥政府研发补贴的激励作用。因此,企业所在地区的外部治理环境越好,政府研发补贴越有可能同时形成创新投入数量激励和质量导向。

鉴于此,这里进一步检验外部治理环境较好情况下政府研发补贴与企业创新之间的关系,从而对政府研发补贴创新效应的影响机制进行深入分析。具体做法是,根据王小鲁等(2016)《中国分省份市场化指数报告(2016)》,设置政府干预程度(Gov)和法治水平(Law)两个指标变量,分别用该报告中“政府与市场关系”指数与“市场中介组织发育和法律制度环境”指数来表示,选取两个指标变量大于其中位数时的样本分别进行回归。受到市场化指数数据可比性的限制,实际回归的样本时期跨度为2008-2015年,且参考夏立军和方轶强(2005)的做法, 2015年数据采用2014年数据加以替代。这样,我们在模型(1)和模型(5)的基础上建立模型(7),由此共同组成所需的中介效应模型,相应的回归结果见表10和表11。

Ln(patent)i,t= γ0+γ1R&Di,t-1+γ2Subsidyi,t-1+γ3Growthi,t-1+γ4Sizei,t-1+γ5Leveragei,t-1+γ6Profiti,t-1+γ7Agei,t+IndustryFe+YearFe+ξi,t (7)

其中,表10报告了政府对市场干预程度较小的企业样本回归结果,模型(e5)中政府研发补贴(Subsidy)在10%的水平上显著为正,模型(e7)中企业研发投资(R&D)显著为正。表11报告了法治水平较好的企业样本回归结果,其中,模型(f5)中政府研发补贴(Subsidy)在1%的水平上显著为正,模型(f7)中政府研发补贴(Subsidy)与企业研发投资(R&D)均显著为正。上述结果表明,当政府对市场干预较少或地区法治水平较高时,政府研发补贴能够有效促进企业创新产出增加,且企业研发投资在政府研发补贴与企业创新产出之间发挥正向中介作用,表明企业对内部资源主导的研发投资可能带来的创新成果十分重视。

这一结果能够进一步验证上文关于政府研发补贴未能发挥应有的创新激励效应的原因判断。第一,一方面,当政府干预程度越高时,企业越有动机与政府形成政治联系,以寻求政府保护,从而产生额外的寻租成本,不利于发挥研发补贴的创新激励效果,而当政府干预程度较低时,企业寻租可能性较低,企业在获得研发补贴后,通过研发活动提高生产效率与形成自身竞争优势的动力增强,企业会重视创新投入的效率与质量,从而致力于从事研发创新活动以提升专利产出与创新绩效水平,研发补贴同时发挥应有创新投入数量激励效应和投入质量导向作用的可能性较高。另一方面,较低的政府干预程度预示着较高的市场化程度,传统的经济学理论认为,市场是实现资源配置最优效率的方式,市场化程度越高,市场发育愈加完善,表明资源配置效率越高,研发补贴实现有效创新激励作用的可能性越大。上述基于企业所在地的政府干预程度进行的影响机制检验结果表明,对于政府干预程度较低、市场化程度较高的企业,产生寻租行为的可能性较低,资源配置效率更高,政府研发补贴更加可能发挥有效的创新投入质量导向作用。与全样本基准回归结果进行对比,进一步说明了政府补贴未能同时促进创新投入数量和投入转化质量的原因在于补贴过程中的寻租现象。

第二,较高的法治水平代表政府对企业合法权益与知识产权的有效保护,也代表对企业投入产出的有效监管,企业处于法治水平较完善的地区时,其逆向选择与道德风险行为发生概率相应降低。上述基于企业所在地法治水平的影响机制检验结果表明,对于所在地区法治水平较好、逆向选择与道德风险发生概率较低的企业,政府研发补贴增加能够显著促进专利产出增长,企业研发投资能有效转化为创新绩效,且研发投资也能在研发补贴与创新产出之间发挥正向中介作用,为企业创新质量提升提供了积极助力。与全样本基准回归结果进行对比,进一步说明了研发补贴未能同时发挥创新投入数量激励和质量导向作用的另一个原因就在于补贴过程中的逆向选择与道德风险现象。

(四)内生性处理与稳健性检验

1.内生性处理

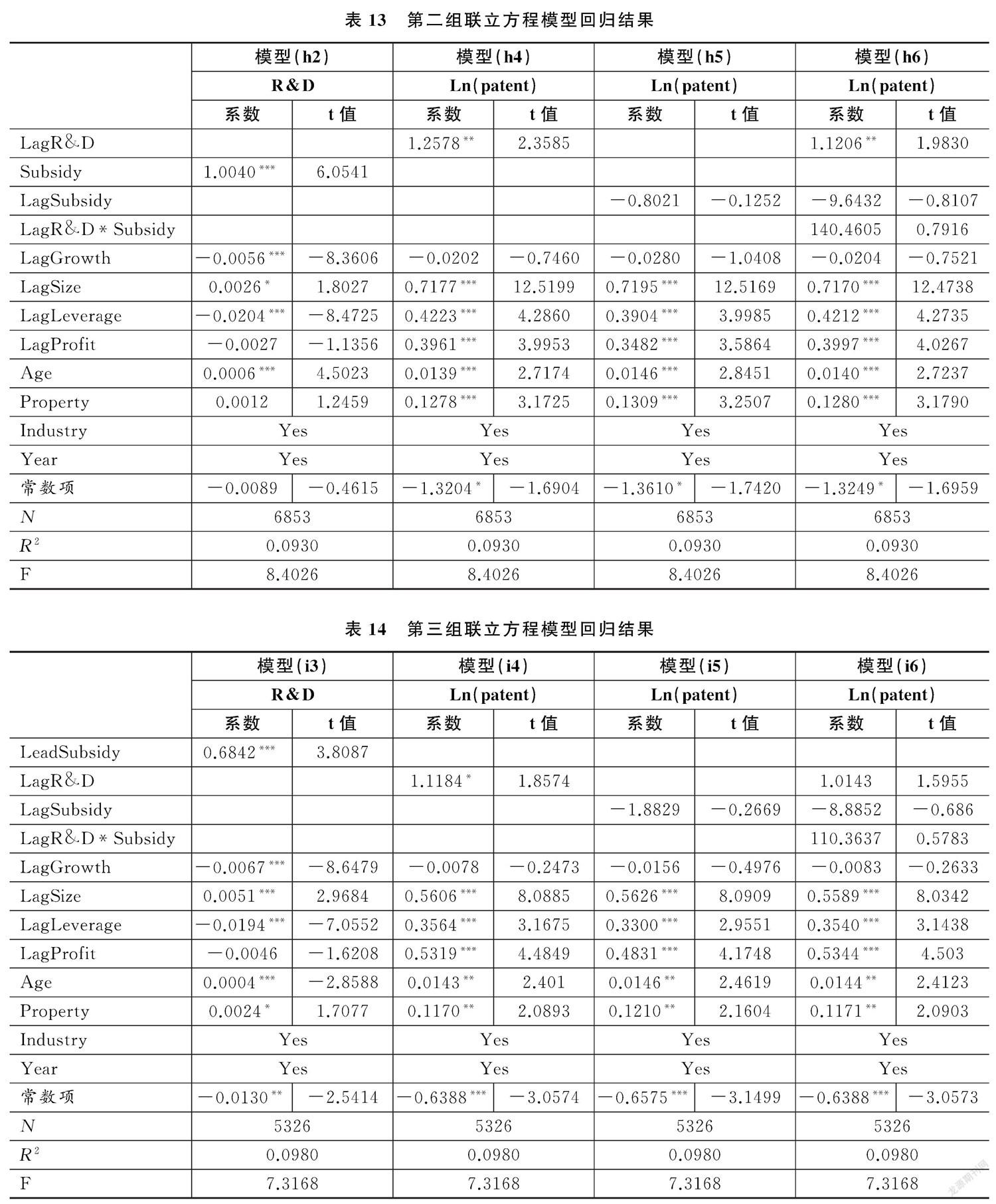

政府研发补贴与企业创新之间可能存在相互作用,即企业创新行为可能会影响其获得政府财政补贴,关于两者究竟是谁影响谁还需进一步探讨。为了解决回归分析中由反向因果关系而可能产生的内生性问题,这里尝试采取联立方程模型,在上文基本回归模型的基础上构建三组联立方程,即分别将模型(1)、(2)、(3)与模型(4)至(6)联立,并用两阶段最小二乘法进行回归,相应的模型回归结果如表12、表13和表14所示。在处理反向因果关系之后的模型回归结果与上文基本一致,但模型(5)中Subsidy系数为负,说明在控制内生性后,政府研发补贴对企业创新产出具有不显著的负向影响,提供研发补贴

在一定程度上降低了企业创新产出,这进一步说明了政府研发补贴未能形成创新投入质量导向,相应的研究结论可靠性增强,这也意味着需要在今后更加重视可能降低企业创新质量的负向因素分析。

2.稳健性检验

为进一步增强研究结论的可靠性,我们还做了以下稳健性检验:将被解释变量Ln(patent)(专利申请数与1的和的自然对数)换成专利授权数与1的和的自然对数(Ln(patent)2),对模型(1)至模型(6)再次进行回归,回归结果如表15所示。从实证结果可以看出,各主要變量的结论不变,总体上,研究结论较为稳健。

六、研究结论与政策启示

当前,切实加强企业创新能力,促进企业创新投入的数量和质量双重提高,是贯彻落实创新驱动战略和加快推进经济增量提质的关键着力点。在这种形势下,作为支持企业创新的常用手段,政府研发补贴备受关注,特别是其成效已在发达国家得到不同程度体现的情况下。那么,就我国而言,政府研发补贴对企业创新的实际作用与实施效果究竟如何?是否真正提升了企业的研发投资与创新产出?这些问题仍有较大的进一步讨论空间,也需要更为全面严谨地研究。为此,本文使用2001-2017年中国非金融类A股上市公司面板数据,基于市场失灵、信号传递、信息不对称等理论,深入分析政府研发补贴对企业研发投资及创新产出的作用机制,并通过固定效应模型、联立方程模型等进行实证检验。研究结果发现:第一,政府研发补贴存在创新投入数量激励效应,主要通过资源效应、风险分担效应、信号传递效应等途径促进企业研发投资增加,同时,与以往研究一致,企业研发投资对创新产出具有显著的正向影响,企业研发投资增加能够显著提升企业创新产出,说明保证创新投入数量是促进其质量提升的前提条件。第二,政府研发补贴未能形成创新投入质量导向,政府研发补贴对企业创新产出的负向影响在统计上不显著,可能的原因在于政府研发补贴实施过程中的多重博弈、信息不对称与逆向选择问题,造成企业的寻租与投机行为,以及与政府研发补贴相关的企业创新绩效考核评价体系不健全与有效监管机制不完善。第三,企业外部治理环境会显著影响政府研发补贴的创新投入效应,在政府对市场干预程度较低、法治水平较好的情况下,政府研发补贴能显著提升企业研发投资与创新产出,且研发投资在政府研发补贴与创新产出之间发挥着显著的正向中介作用。以上结论表明,政府研发补贴虽然能有效激励企业创新投入数量,但由于补贴发放过程中的寻租、逆向选择与道德风险等现象,企业为获得研发补贴而进行研发投资的动机突出,自主创新意愿不强,因此难以显著增强企业创新投入转化质量,而市场化水平与法治水平是影响政府研发补贴创新激励效果的重要因素,也是政府研发补贴对企业创新产出发挥作用的影响机制。

基于本文的分析过程与研究结论,我们可以得到以下政策启示:第一,从综合提升宏观经济质量目标出发,调整和优化政府研发补贴策略,在运用政府研发补贴这一政策工具进行调控时,不应仅注重政府研发补贴的规模大小和补贴范围广泛性,而是要对具体的实施方案与补贴对象进行科学合理选择,确保研发补贴政策与国家整体经济发展质量目标相协调,避免政府研发补贴错配,如对颠覆性技术产业等预期直接提升国家整体经济质量的企业进行优先补贴。第二,建立健全与政府研发补贴相关的过程监管机制,针对已经获得政府研发补贴的企业,重点强化对企业研发行为的有效约束,加大对政府研发补贴资金使用的过程监督,着力提升企业的政府研发补贴资金使用效率,促进企业研发投资向创新产出转化,充分体现企业创新投入转化质量提升的结果导向。第三,同时发力促进企业创新投入增量提质,积极探索和完善政府研发补贴效果的评价机制,着力加强对已获得政府研发补贴企业或潜在申请政府研发补贴企业的创新产出能力评价,进而根据评价结果来确定政府研发补贴的对象、规模和力度,以避免多重博弈与逆向选择行为,进一步提高企业创新转化效率,从根本上解决企业“重研发投入、轻创新产出”问题。

参考文献:

[1] 安同良、周绍东、皮建才,2009:《R&D补贴对中国企业自主创新的激励效应》,《经济研究》第10期。

[2] 白旭云、王砚羽、苏欣,2019:《研发补贴还是税收激励——政府干预对企业创新绩效和创新质量的影响》,《科研管理》第6期。

[3] 蔡栋梁、李欣玲、李天舒,2018:《政府补贴与寻租对企业研发投入的影响》,《财经科学》第5期。

[4] 蔡旺春、吴福象、刘琦,2018:《研发补贴与中国高技术细分行业出口竞争力比较分析》,《产业经济研究》第6期。

[5] 陈玲、杨文辉,2016:《政府研发补贴会促进企业创新吗?——来自中国上市公司的实证研究》,《科学学研究》第3期。

[6] 陈岩、湛杨灏、王丽霞、李毅、翟瑞瑞,2018:《研发投入、独立董事结构与创新绩效——基于中国上市家族企业的实证检验》,《科研管理》第1期。

[7] 韩先锋、惠宁、宋文飞,2018:《政府R&D资助的非线性创新溢出效应——基于环境规制新视角的再考察》,《产业经济研究》第3期。

[8] 何涌,2019,《R&D投入能促进企业创新质量的提升吗?——基于风险投资的调节作用》,《经济经纬》第4期。

[9] 洪俊杰、石丽静,2017:《自主研发、地区制度差异与企业创新绩效——来自371家创新型企业的经验证据》,《科学学研究》第2期。

[10] 金碚,2018:《关于“高质量发展”的经济学研究》,《中国工业经济》第4期。

[11] 黎文靖、郑曼妮,2016:《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》第4期。

[12] 李汇东、唐跃军、左晶晶,2013:《用自己的钱还是用别人的钱创新?——基于中国上市公司融资结构与公司创新的研究》,《金融研究》第2期。

[13] 李钧、柳志娣、王振源、王路,2020:《管团队创新意愿、决策能力与创业企业创新绩效》,《南京财经大学学报》第1期。

[14] 李万福、杜静、张怀,2017:《创新补助究竟有没有激励企业创新自主投资——来自中国上市公司的新证据》,《金融研究》第10期。

[15] 李杏、侯佳妮,2018:《制度环境、人力资本分配与服务业企业创新——基于世界银行中国服务业企业调查的经验研究》,《南京财经大学学报》第5期。

[16] 廖信林、顾炜宇、王立勇,2013:《政府R&D资助效果、影响因素与资助对象選择——基于促进企业R&D投入的视角》,《中国工业经济》第11期。

[17] 刘帅、滕腾,2021:《地区综合创新水平对经济增长质量的影响与机制研究——基于效率视角和动态面板GMM估计的分析》,《宏观质量研究》第5期。

[18] 毛其淋、许家云,2015:《政府补贴对企业新产品创新的影响——基于补贴强度“适度区间”的视角》,《中国工业经济》第6期。

[19] 尚洪涛、黄晓硕,2018:《政府补贴、研发投入与创新绩效的动态交互效应》,《科学学研究》第3期。

[20] 佟爱琴、陈蔚,2016:《政府补贴对企业研发投入影响的实证研究——基于中小板民营上市公司政治联系的新视角》,《科学学研究》第7期。

[21] 王爱国、刘晓慧、刘西国,2019:《媒体关注能减轻政治关联的“抑制效应”吗?》,《南京财经大学学报》第4期。

[22] 王刚刚、谢富纪、贾友,2017:《R&D补贴政策激励机制的重新审视——基于外部融资激励机制的考察》,《中国工业经济》第2期。

[23] 王俊,2010:《R&D补贴对企业R&D投入及创新产出影响的实证研究》,《科学学研究》第9期。

[24] 王文煜、朱卫东,2015:《政府补贴对企业创新投入及创新产出的影响研究》,《合肥工业大学学报(社会科学版)》第4期。

[25] 王小鲁、樊纲、余静文,2016:《中国分省份市场化指数报告(2016)》,社会科学文献出版社。

[26] 伍健、田志龙、龙晓枫、熊琪,2018:《战略性新兴产业中政府补贴对企业创新的影响》,《科学学研究》第1期。

[27] 夏立军、方轶强,2005:《政府控制、治理环境与公司价值——来自中国证券市场的经验证据》,《经济研究》第5期。

[28] 邢斐、董亞娇,2017:《企业产品多样化对研发补贴政策绩效的影响》,《科学学研究》第9期。

[29] 许昊、万迪昉、徐晋,2017:《风险投资、区域创新与创新质量甄别》,《科研管理》第8期。

[30] 杨林、段牡钰、刘娟、徐臣午,2018:《高管团队海外经验、研发投入强度与企业创新绩效》,《科研管理》第6期。

[31] 杨洋、魏江、罗来军,2015:《谁在利用政府补贴进行创新?——所有制和要素市场扭曲的联合调节效应》,《管理世界》第1期。

[32] 余明桂、范蕊、钟慧洁,2016:《中国产业政策与企业技术创新》,《中国工业经济》第12期。

[33] 张辉、刘佳颖、何宗辉,2016:《政府补贴对企业研发投入的影响——基于中国工业企业数据库的门槛分析》,《经济学动态》第12期。

[34] 张杰、陈志远、杨连星、新夫,2015:《中国创新补贴政策的绩效评估:理论与证据》,《经济研究》第10期。

[35] 张洁,2018:《企业研发投入、资源特征与创新绩效关系研究——组织“行为—特征”匹配视角》,《科技进步与对策》第2期。

[36] 朱平芳、徐伟民,2003:《政府的科技激励政策对大中型工业企业R&D投入及其专利产出的影响——上海市的实证研究》,《经济研究》第6期。

[37] Arqué-Castells, P. and Mohnen, P., 2015, Sunk Costs, Extensive R&D Subsidies and Permanent Inducement Effects, Journal of Industrial Economics, 63(3):458-494.

[38] Bergstrom, F., 2000, Capital Subsidies and the Performance of Firms, Small Business Economics, 14(3): 183-193.

[39] Boeing, P., 2016, The Allocation and Effectiveness of China’s R&D Subsidies - Evidence from Listed Firms, Research Policy, 45(9): 1774-1789.

[40] González, X. and Pazó, C., 2008, Do Public Subsidies Stimulate Private R&D Spending? Research Policy, 37(3): 371-389.

[41] Greco, M., Grimaldi, M. and Cricelli, L., 2017, Hitting the Nail on the Head: Exploring the Relationship between Public Subsidies and Open Innovation Efficiency, Technological Forecasting and Social Change, 118: 213-225.

[42] Howell, S. T., 2017, Financing Innovation: Evidence from R&D Grants, American Economic Review, 107(4): 1136-1164.

[43] Květoň, V. and Horák, P., 2018, The Effect of Public R&D Subsidies on Firms’ Competitiveness: Regional and sectoral specifics in emerging innovation systems, Applied Geography, 94: 119-129.

[44] Lach, S., 2002, Do R&D Subsidies Stimulate or Displace Private R&D? Evidence from Israel, Journal of Industrial Economics, 50(4): 369-390.

[45] Los, B. and Verspagen, B., 2000, R&D Spillovers and Productivity: Evidence from U.S. Manufacturing Microdata. Empirical Economics, 25(1): 127-148.

[46] Shleifer, A. and Vishny, R. W., 1994, Politicians and Firms, Quarterly Journal of Economics, 109(4): 995-1025.

[47] Sultanuzzaman, M. R., Fan, H., Mohamued, E. A., Hossain, M. I., & Islam, M. A., 2019, Effects of Export and Technology on Economic Growth: Selected Emerging Asian Economies. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1): 2515-2531.

[48] Szücs, F., 2018, Research Subsidies, Industry-university Cooperation and Innovation, Research Policy, 47(7): 1256-1266.

[49] Todtling, F., Lehner, P. and Kaufmann, A., 2009, Do Different Types of Innovation Rely on Specific Kinds of Knowledge Interactions? Technovation, 29(1): 59-71.

[50] Tomlinson, P. R., 2010, Co-operative Ties and Innovation: Some New Evidence for UK Manufacturing, Research Policy, 39(6): 762-775.

[51] Werner, B., 2004, Spillovers from Publicly Financed Business R&D: Some Empirical Evidence from Germany, Research Policy, 33(10): 1635-1655.

Government R&D Subsidy and Corporate Innovation: Quantity Incentive or Quality Orientation?

Tong Xinle1, Yang Can2, Wang Jinmin3

(1.School of Finance, Nanjing University of Finance & Economics;2.School of Economics, Fudan University;3.Business School, University of Nottingham)

Abstract: How to exert government’s incentive effects on corporate innovation and optimize allocation efficiency of public resources is a key link to implement innovation-driven strategy and promote economy high-quality development. Based on panel data of China’s non-financial A-share listed companies from 2001 to 2017, this paper has discussed the mechanism of government R&D subsidy on quantity of innovation input measured by R&D investment, and transformation quality of innovation input measured by patent output. Fixed effect, simultaneous equation and Heckman two-stage Models are established to make corresponding empirical tests. Results show that government R&D subsidy has significantly positive effects on corporate R&D investment, indicating that government subsidies have quantitative incentives for enterprises’ innovation investment. At the same time, enterprise R&D investment has a significant positive impact on patent output. Thus, it is a necessary and insufficient condition to ensure the quality of investment transformation. Secondly, the negative impacts of government R&D subsidy on corporate innovation output are not significant in statistics when endogeneity is controlled, indicating that government R&D subsidies fail to form the quality orientation of innovation investment. Finally, under the condition of low government intervention and good rule of law, government R&D subsidy could significantly enhance both corporate R&D investment and patent output, which confirmed that rent-seeking behavior, adverse selection behavior and being lack of government supervision are the potential reasons why government subsidies can not effectively play the role of input quality orientation.

Key Words: government R&D subsidy; corporate innovation input; quantity incentive; quality orientation

責任编辑 郝 伟