中国与苏丹农业合作的现状与前景*

2022-04-22张帅

张 帅

当今世界正处于大发展大变革大调整时期,和平与发展仍然是时代主题。①习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,中央人民政府网,2017年10月27日,http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27 /content_5234876.htm,上网时间:2020年12月26日。以发展促和平、以经济促稳定已成为时代特色,国家对外交往正从以政治和军事为核心诉求的“硬外交”向以经济与民生为主的“软外交”转变。②张帅:《“走出去”战略提出以来的中国农业外交——核心特征、机制创新与战略塑造》,载《国际展望》2019年第5期,第95页。农业作为基础产业,关系到粮食安全和经济发展两项核心议题,是确保社会稳定的“压舱石”,能够在重大危机防控时期发挥“稳基本盘”的作用。中国作为传统农业大国,农业既是连接中国与亚非欧等多个经济圈的桥梁,也是中国积极参与全球民生治理、贡献中国智慧的领域之一,还是中国与国家和非国家行为体开展双边与多边合作的重要关切。③张帅:《中阿合作论坛框架下的农业合作:特征、动因与挑战》,载《西亚非洲》2020年第6期,第79页。农业外交成为中国特色大国外交的鲜明特征和突出亮点,服务于国家总体外交的发展和全方位外交的布局。④白锋哲、吕珂昕、宁静:《中国农业外交迈入新时代》,载《农民日报》2017年12月26日,第4版。

苏丹是继埃及、摩洛哥和阿尔及利亚之后,第四个与中国建交的非洲阿拉伯国家,也是中国在非洲和阿拉伯地区的重要外交伙伴。2015年,中苏共同发表《中华人民共和国和苏丹共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明》,两国将在能源、农业、人文、安全等领域重点合作,标志着中苏外交关系进入新阶段。⑤《中华人民共和国和苏丹共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明(全文)》,外交部网站,2015年9月1日,https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1295500.shtml,上网时间:2020年12月7日。

对苏丹而言,农业是其开展对华外交的主要领域。一是因为苏丹拥有良好的自然资源禀赋,耕地面积约5,300万公顷,仅25%的耕地被开发,且拥有充足的灌溉水源和丰富的土壤资源。二是因为农业是苏丹经济发展的轴心部门,被喀土穆称为“永恒的石油”。2020年,苏丹农业增值占GDP的20.9%。⑥“Agriculture, Forest, And Fishing, Value Added(% of GDP) — Sudan,” The World Bank, 上网时间:2021年12月4日。棉花、花生、芝麻、阿拉伯胶是主要出口的经济作物,产量居世界前列,占苏丹农产品出口额的66%。尽管苏丹拥有丰富的农业自然资源,但其农业发展仍较为滞后,这主要是因为苏丹政府无法提供农业生产所需的资金、技术和人才等硬实力资源。尤其是在2011年苏丹分裂后,苏丹失去了大部分油田和75%的石油产量①赵忆宁:《中石油苏丹尼罗河公司总经理贾勇:留守南苏丹》,载《21世界经济报道》2017年6月29日,第4版。,经济发展面临重大挑战。2019年苏丹国内动乱与2020年新冠疫情的叠加加重了苏丹的经济负担,也导致其粮食安全问题日益严峻。《2021年全球粮食危机报告》显示,2020年6月至9月,苏丹共有740万人处于粮食危机期(无法保障基本粮食需求,营养不良严重),220万人处于粮食紧急期(粮食供需缺口极大,严重营养不良和高死亡率)。②Food Security Information Network,Global Report on Food Crisis, Online Publishing, 2020,p.231.因此,推动农业发展和保障粮食安全是苏丹政府的重要关切,也是依靠域外国家合作和参与的领域。

中国是苏丹农业发展的重要伙伴,农业始终是强化中苏双边关系的重要领域。在中苏两国建交的60多年间,农业交往从未间断,成为增进两国外交关系的重要领域。农业援助是中苏农业合作的重要手段,其援助方式实现了从授人以鱼向授人以渔的转变;粮食和农业生产要素是中苏农业合作的主要资源,重在解决苏丹粮食供给不足和促进农业可持续发展。中苏农业合作如何推动两国建交和双边关系的发展?影响中苏农业合作的变量有哪些?中国如何突破中苏农业合作所面临的困境?都是本文重点讨论的内容。

一、农业合作:中国和苏丹伙伴关系发展的一个解释框架

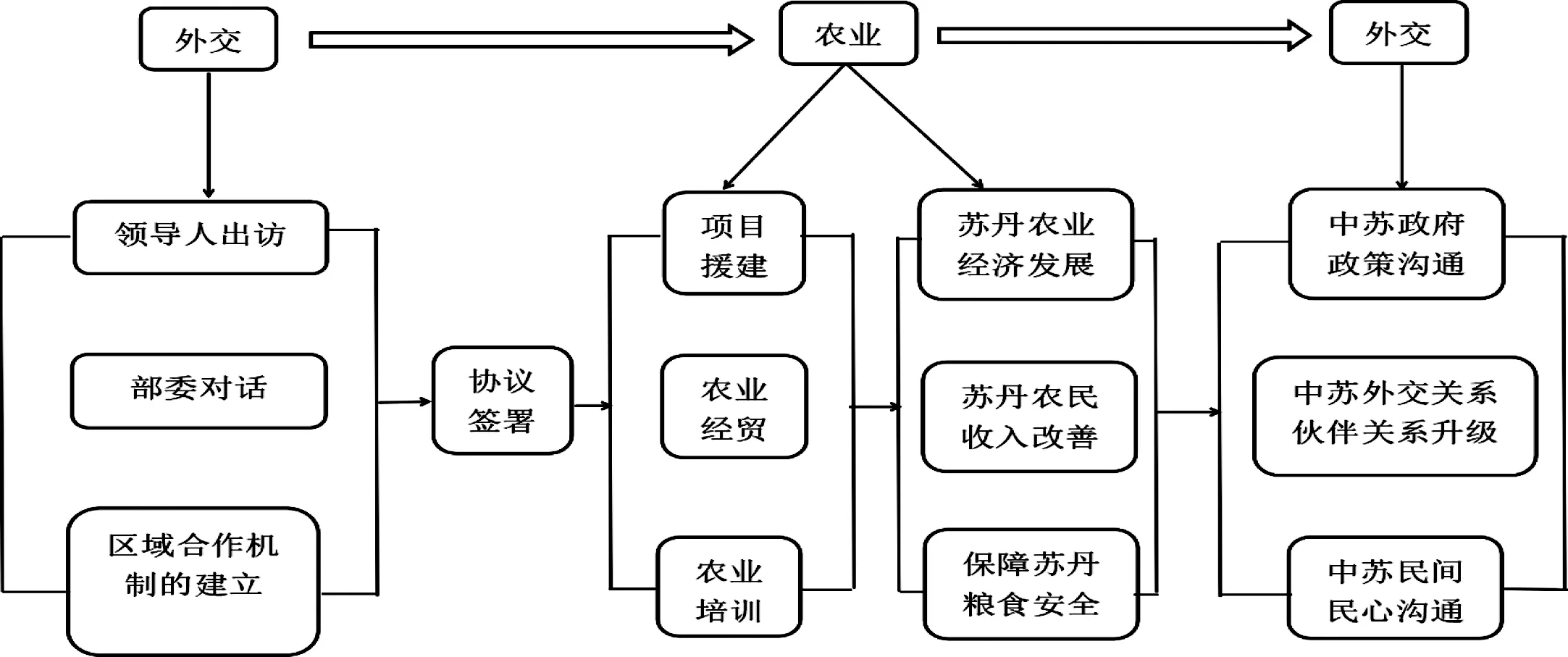

中国和苏丹农业合作在农业和外交领域形成了良性互动关系。具体而言,可从两个维度来分析:第一,以中国的农业技术、农业人才、农业设施等硬实力资源和农业知识、粮食安全治理经验等软实力资源为手段,帮助苏丹提升农业经济水平和保障粮食安全,推动农业对外交往服务中苏伙伴关系的发展;第二,通过中苏两国高层和部委的沟通协调、伙伴关系的确立、区域组织建立的合作机制,促进中国农企在苏投资。

从中苏关系的发展历程可见,农业既是推动两国建交的手段,也是促进双边伙伴关系发展的动力。苏丹共和国成立初期,百废待兴,急需外资带动国内经济发展。棉花出口是喀土穆增加外汇的主要途径,苏丹希望以中苏关系发展为契机,增加对中国的棉花出口。苏丹的发展需求为增进中苏关系创造了机遇,促使农业成为打开中苏建交之门的钥匙。1956年4月,中国代表团访问苏丹,两国互相交换函件,中国表达了促进双边贸易关系及设立政府商务代表处的愿望,并表示愿意购买苏丹棉花、阿拉伯树胶等农产品。①《北京周报》1958年第32期,转引自[苏丹]加法尔·卡拉尔·艾哈迈德:《跨越两千年的苏丹中国关系探源求实》,史月译,北京:时事出版社2014年版,第51页。但当中国提议签订贸易协定及款项支付时,苏丹却以坚持自由贸易和未将中方提议纳入双边协定为由予以拒绝,导致双方并未签署实质性协议,只是就贸易往来交换了意见。②《苏丹与中华人民共和国的贸易》,苏丹贸易部档案,转引自[苏丹]加法尔·卡拉尔·艾哈迈德:《跨越两千年的苏丹中国关系探源求实》,第51页。20世纪50年代中后期,在新兴亚洲国家的棉花以物美价廉的优势占领市场之后,苏丹在英国传统棉花市场的份额开始萎缩,逐渐意识到扩展棉花出口市场的重要性。1957年12月,苏丹财政部派代表团访问中国,并促成了中国对外出口相关部门与苏丹棉花贸易有限公司之间的合作,为苏丹棉花产业打开了新局面。双方于1958年10月签署贸易协议,中国将从苏丹进口大量棉花。③[苏丹]加法尔·卡拉尔·艾哈迈德:《跨越两千年的苏丹中国关系探源求实》,第52-53页。

“农业先行”是中苏建立外交关系的重要策略,在苏丹急需与中国开展农业贸易时,中国并未因1956年苏丹拒绝签订贸易协定一事而刻意刁难,反映了中国对中苏关系的重视和中国外交的包容性。在农业经贸关系中,中国秉承的平等相待原则也增进了苏丹政府对中国的信任,为两国在1959年正式建交奠定了良好的基础。在中苏建交60多年间,两国农业交往日益频繁,中国对苏农业援助内容逐渐多元化,涵盖粮食、资金、人才、技术、经验等多方面,援助方式从授人以鱼转向授人以渔,外交诉求从重意识形态转为经济利益和政治利益并重。中苏两国外交关系的发展和升华,既为苏丹农业经济发展和民生建设注入动能,也为中国农业走出去搭建了平台。同时,农业合作也增进了两国政府和民间的往来与交流。综合来看,中苏农业交往在实践中形成了以领导人出访、协议签署和项目实施为主的三层管理模式,促使双方的农业和外交形成良性互动(见图1)。

图1 中苏农业合作示意图

(一)领导人出访

领导人出访是国家从全局审视与对象国的外交关系之后做出的外交决策,反映一国的外交动向。由领导人出访带动的双边高层对话是深化两国合作的常规机制,对话所涵盖的议题体现了双方发展的现实需求。1964年1月27日至30日,周恩来总理率团访问苏丹,这是中国国家领导人自两国建交之后的首次出访。①陈敦德:《探路之行——周恩来飞往非洲》,北京:世界知识出版社1998年版,第259页。周恩来在考察苏丹青尼罗河州著名的棉花产区吉齐拉时表示,由于中国进口苏丹棉花,棉花已成为中苏两国友谊的纽带,中国代表团在八个非洲国家访问时看到,非洲国家农业生产潜力巨大,希望苏丹棉花产量逐渐增加,苏丹对外贸易和中苏棉花贸易继续发展。②《周总理在欢呼声中访问苏丹产棉区 祝愿苏丹棉花产量增加促进国家繁荣兴盛》,载《人民日报》1964年1月31日,第4版。这是中国国家领导人首次高度评价两国农业贸易,将农业资源视为两国外交的纽带,向苏丹明确传达了中国支持苏丹农业经济发展的意愿。

在周总理访苏之后,苏丹种植业者联合总会代表团和苏丹棉花企业贸易代表团先后于1955年和1956年访问中国,就农业生产、农业贸易等问题与中国相关机构商榷。③[苏丹]加法尔·卡拉尔·艾哈迈德:《跨越两千年的苏丹中国关系探源求实》,第70-71页。1970年8月,苏丹革命指挥委员会主席尼迈里(Gaafar Mohamed Nimeri)访问中国,这是两国建交后苏丹元首首次访华。访问期间,喀土穆与北京签署了中国对苏丹政府提供1亿人民币(约4,000万美元)的长期无息贷款协议,中国开始通过贷款援建苏丹农业发展项目。④刘宝莱:《记我援建苏丹项目竣工》,载《阿拉伯世界》2004年第5期,第31页。中苏领导人自两国建交后的首次出访都将促进双边农业交往作为主要目标之一,反映了中苏高层对农业的重视,体现了农业在推动两国关系中的重要地位。1977年,尼迈里再次访华,农业是双方代表团重要的协商议题。1984年5月,国务院副总理李鹏访问喀土穆、1984年11月,尼迈里第三次访华,农业经贸和农业援助都是中苏会谈的重要关切。

进入21世纪之后,中苏高层互访日益频繁,农业仍是两国领导人会谈的重要议题。2007年2月,国家主席胡锦涛访问苏丹,巴希尔(Bashir)再次提出与中国开展农业合作的意愿,希望借助中国技术发展苏丹水稻。⑤《胡锦涛同巴希尔会谈并就中苏关系等问题达成共识》,中央人民政府网,2007年2月2日,http://www.gov.cn/ldhd/ 2007-02/02/content_516601.htm,上网时间:2020年12月31日。2008年6月,苏丹副总统塔哈(Taha)访华时表示,此次访华就是为了推动中苏农业领域的务实合作,欢迎与中国建立农业领域的战略合作伙伴关系。①《苏丹副总统:苏中签署协议加强农业等领域合作》,搜狐网,2008年6月11日,http://news.sohu.com/20080611/n257432959.shtml,上网时间:2020年12月31日。2011年6月,胡锦涛会见巴希尔时提出了加强中苏友好合作关系的四点建议,其中包括中国对加强两国农业合作持积极态度,愿向苏方提供技术支持,做好苏丹农业示范中心等项目,中国愿同苏丹就粮食安全等问题保持沟通协调。②《胡锦涛与苏丹总统巴希尔会谈 就友好合作关系提四点建议》,央视网,2011年7月3日,http://news.cntv.cn/20110703/103356.shtml,上网时间:2020年12月31日。

自中非合作论坛和中阿合作论坛成立之后,论坛机制也成为中苏领导人对话的重要平台。2018年9月2日,习近平会见出席中非合作论坛北京峰会的苏丹总统巴希尔时指出,中国欢迎苏丹参与“一带一路”建设,愿以此为契机,打造农业领域全产业链合作新模式。③《习近平会见苏丹总统巴希尔》,新华网,2018年9月2日,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-09/02/ c_1123367303.htm,上网时间:2021年1月4日。随后,李克强会见巴希尔时再次强调,中国愿同苏丹挖掘潜力,开拓思路,加强共建“一带一路”合作,拓展农业等领域务实合作。④《李克强会见苏丹总统巴希尔》,外交部网站,2018年9月2日,https://www.fmprc.gov.cn/web/ zyxw/t1590729.shtml,上网时间:2021年1月4日。

从两国领导人对话中可以看出,农业是中苏高层的共同关切,也是加强双边合作的重要领域。苏丹对中国技术和农业生产经验的需求可转化为中国对苏外交的优势,中国在弥补苏丹农业生产短板的同时,也为“一带一路”倡议在苏丹的平稳推进营造了和平友好的外交环境,更为促进中苏战略伙伴关系在农业领域的务实发展创造了条件。

自2000年11月胡锦涛在中非合作论坛提出将农业援助作为推进中非更大范围、更广领域、更高层次合作的八项举措之后,中苏农业部级对话逐渐增加,并建立了由部委高层直接主持的中苏农业合作执行委员会。该机制的构建既是为了创新双边合作模式,也是为了落实中非合作论坛和中阿合作论坛等多边机制形成的农业协议和高层领导人出访达成的合作共识。中苏农业合作执委会会议由两国交替举办,形成了以会议为平台的农业高层对话机制,有利于塑造双边农业共同发展的议题,从而确保中国对苏农业外交的可持续。此外,中苏农业合作执委会确立的合作领域包含生产、研发、培训等多方面,表明中国参与苏丹农业治理的议题逐渐扩展。①详见中国驻苏丹共和国大使馆经济商务处网站,http://sd.mofcom.gov.cn/;农业农村部网站,http://www.moa.gov.cn/, 上网时间:2020年12月31日。

(二)签署协议

签署协议是领导人出访和部委对话的外交成果,确立了两国在合作中的角色定位和利益分配,促使双边合作更加规范、更加聚焦。

首先,在政府层面,自中苏建交之后,两国政府签署了有关农业贸易和农业发展规划等一系列协议,重在通过农业交往加强双边关系。1962年,在苏丹贸易及工业部负责人曼苏尔·马哈古卜(Mansour Mahjoub)率棉花公司的商务代表团访问中国后,两国签署了第一个贸易协定,根据规定,中国将从苏丹进口棉花、阿拉伯树胶和芝麻等农产品。②[苏丹]加法尔·卡拉尔·艾哈迈德:《跨越两千年的苏丹中国关系探源求实》,第61页。该项协议的达成为两国经贸往来创造了良好的开端,也表明中国对苏丹农业发展的支持。需要指出的是,尽管在1970年之前,中国对苏丹并未直接提供贷款援助,但在1963年至1969年间的中苏农业贸易中,中国始终通过购买苏丹农产品助力苏农业经济发展,促使苏丹一直处于贸易顺差。

20世纪80年代之后,中国对苏丹的棉花进口逐渐减少,两国农业交往逐渐转向综合领域,更加关注农业前瞻性发展。2008年,中苏两国签署了《中国农业部和苏丹农林部关于加强农业合作的议定书》,明确两国在农业科技和农产品加工等领域合作,其中种子改良和繁育、现代灌溉技术、组装和生产农业机械等11项内容被列为双方技术交流的重点领域。③农业部国际交流服务中心编著:《非洲农业国别调研报告集(第一辑)》,北京:中国农业科学技术出版社2012年版,第219页。在中苏农业执委会框架下,双方还签署了《中国农业部与苏丹农业与灌溉部、畜牧资源与渔业部关于共同建设农业合作开发区的谅解备忘录》《中国农业部与苏丹农业与灌溉部农业合作第二个三年行动计划(2013~2015年)》《中苏两国农业部2017~2019年农业合作三年行动计划》《中国农业农村部和苏丹农林部关于在苏共建中苏农业合作中心的议定书》等一系列协议。这些协议构成了中苏农业交往的政策支撑,是中国对苏农业外交的根本遵循。它们既明确了两国农业合作的重点和难点,也规范了未来两国农业合作的准则。

其次,在社会层面,农企和农业研究机构作为农业走出去的主力军,是中国开展农业外交的“民间使者”。随着市场经济结构的改变、技术的更新换代、资金流动的加速、跨国界沟通的便利化,国家既需要企业走出国门参与国际竞争以增强国家在国际市场的影响力,也需要吸引外商投资带动经济增长,同时企业也需要走出国门,在投资、竞争、合作中加速技术和产品的创新,在此过程中,企业势必要与母国和东道国的利益相关方建立联系,促使其逐渐成为外交的重要行为体。①参见Susan Strange, “States, Firms, and Diplomacy,” in Jeffry A. Frieden and David A.Lake, eds., International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth, London and New York: Rogtledge Press, 2000, pp.60-65.在中国对苏农业外交过程中,中资农企与苏丹部委实现了社会与政府之间的跨层对接。如2010年1月3日,中工国际工程股份有限公司与苏丹财政部就青尼罗农业改造及电气化工程项目达成协议,中国将帮助苏丹重点改造原有农业泵站,提供灌溉、机械设备及相关技术服务,带动森纳尔州农业生产。②《我企业在苏丹签订一重要的农业改造项目》,中国驻苏丹共和国大使馆经济商务处网站,2010年1月6日,http://sd.mofcom.gov.cn/ article/jmxw/201001/20100106729541.shtml,上网时间:2021年1月3日。

企业与苏丹签署的农业合作协议是基于政府间塑造的顶层设计,协议内容反映了互利共赢的根本原则。中国农企投资苏丹农业,充分发挥了苏丹自然资源优势和中国技术和资金优势,益于实现两国资源的优化配置。此外,在中国驻苏丹共和国大使馆经济商务处的领导下,中国企业在2010年1月成立了苏丹中资农业企业协会,将充分发挥企业在中国对苏农业外交中的作用,以期通过农企与苏丹政府的合作,传播中国的治理经验。同时,农业企业协会的建立也增加了中资农企间的互动与合作,既推动中国农企在苏丹的集群化发展,提高中资农企的经济利益,也加速了苏丹农业资源的开发和农业治理水平的提升。

随着农业走出去战略的实施以及农业研究机构自身的发展,越来越多的研究机构在培育人才的同时,不仅独自和国外政府、企业、科研机构开展农业合作项目,也积极参与智库建设,逐渐成为集人才的培养者、知识的传播者、信息的搜集者和决策的建议者为一体的外交行为体③洪成文、李湘萍:《论大学公共外交功能、价值与实现途径》,载《北京教育(高教)》2014年第1期,第23-26页。。正如美国学者路易斯·戴蒙德(Louis Diamond)和约翰·麦克唐纳(John W. McDonald)在论及多轨外交时所言,“研究、培训和教育作为第五轨外交,是整个外交体系的大脑,它为其他诸轨进行分析、综合并生成信息——这些信息正是其他轨道所依赖的,我们研究和学习的越多,就越有能力集体地、切实地为我们这个世界面临的问题做一点事情。”④[美]路易斯·戴蒙德、约翰·麦克唐纳:《多轨外交:通向和平的多体系途径》,李永辉等译,北京:北京大学出版社2006年版,第72-73页。

人才和科技是制约苏丹农业发展的两大要素,中国科研机构以农业技术培训和交流为重点内容与苏丹签署协议,旨在提升苏丹农业生产的“硬实力”,其中,中国农业科学院、山东农业科学院、湖北农业科学院、甘肃农业大学、华中农业大学等都积极参与对接中苏农业项目。苏丹农业部长、农业部次长、内阁事务部农业委员会秘书长、组织部长、政府联邦治理部长、苏丹驻华大使也曾到中国农业科研机构访问考察,增进两国智力交流,促使两国在农业科研领域签署多项协议。中苏科研机构合作是中国技术走出去的典范,有利于扩大中国农业科技的海外影响力,带动中国农业治理理念在苏丹的传播。由于苏丹农业自然资源丰富,科研机构间的交流也倒逼中国提高农业科研水平和技术创新,从而形成良性互动。

(三)项目实施

项目的实施是对协议的落实,项目实施的好坏直接关系农业交往服务于国家外交的综合绩效。在中苏农业交往中,农业项目是政府、企业、研究机构等行为体相互协调的结果,是中苏两国在农业领域推进战略伙伴关系的载体。具体而言,中苏农业项目主要包括粮食援助、设施援建和人员培训三个方面。

第一,粮食援助。中国对苏丹粮食援助主要出现在20世纪七八十年代,重点解决苏丹因自然灾害和动乱所导致的粮食供应短缺。1974年,苏丹南部爆发洪灾,导致农业生产受损,粮食短缺。同年10月,中国通过红十字会向苏丹南部援助1,000吨玉米,以保障南部居民粮食供应。①[苏丹]加法尔·卡拉尔·艾哈迈德:《跨越两千年的苏丹中国关系探源求实》,第118页。1984年9月,国家主席李先念在访问苏丹时得知,因受旱灾影响,苏丹粮食供给不足,中方随即宣布向苏丹援助1,000吨小麦,解决旱区用粮问题。②同上,第152页。1984年11月,在尼迈里最后一次访华期间,中苏两国签署了粮食援助等相关文件,根据文件规定,中国将向苏丹提供2,000吨玉米。1985年2月15日,中国再次向苏丹旱区提供帮助,援助旱区灾民4,000吨玉米。③同上,第155页。中国在苏丹粮食短缺时多次出手相助,积极承担国际责任,展现了大国担当。同时,粮食援助也是中国参与苏丹危机管控的一种手段,促使苏丹能够更加从容地应对粮食危机,从而稳定其国内秩序和保障人民的基本生存。

第二,在设施援建方面。与粮食援助相比,设施援建重在填补苏丹农业生产中的短板,能够为苏农业经济发展和粮食安全保障创造长久效益。中国对苏丹的农业设施援建包括种植业和渔业,旨在利用中国的人才、技术、设施等优势帮助苏丹开发农业资源,促进苏丹农业经济发展、保障粮食供应安全和获取安全,也通过项目实施为中国农企创造经济收益。

中国对苏丹的农业设施援建包括生产、加工、仓储、灌溉等多个领域,重在促进其农业经济发展和保障粮食价值链与供应链。中国援建苏丹农业项目既是高层互访的重要成果,也对接苏丹农业发展的现实需要,符合中国以“民生促发展”的外交理念。综合来看,中国援建苏丹农业项目兼顾社会效益和经济效益。项目援建是中国履行负责任大国义务的倚重手段,通过帮助苏丹改善民生福祉增进中国对苏外交的亲和力和感染力。在经济效益层面,中资农企是援建主力,中国对苏农业援建已经摆脱了中国在改革开放之前“不求回报”的援助原则,在帮助苏丹提高农业经济水平的同时,也注重中国企业的经济收益和自身的“造血”功能。同时,作为投资苏丹农业的重要域外大国,中国的方案和治理经验获得苏丹政府的高度认同。中国苏丹商会工作人员告诉笔者,苏丹农林部部长多次表示,欢迎中国政府帮助他们发展农业,创造就业机会,在他们看来,这是一个双赢的过程。①笔者同中国苏丹商会工作人员的交谈,2018年11月21日。

第三,人员培训。人员培训是中国给予苏丹的智力支持,属于“授人以渔”型援助方式,旨在帮助苏丹培养农业技术人才,使其熟练掌握耕种技术,逐渐摆脱对中国专家的依赖。综合来看,中国对苏丹农业人员的培训主要包括三种模式:其一,以中国农业科研机构为主体承担海外培训项目,承办方主要由中国部委决定,属于短期培训。如2019年8月,山东农业科学院根据农业农村部安排,为苏丹农业官员和专家开展为期7天的培训;其二,以农业技术示范中心为主体提供海外培训,并根据苏丹农业生产中的新问题和农民诉求调整培训内容,属于长期培训。从2011年到2015年,示范中心为苏丹培训农业技术人员400多名,培训农民2,000多人②《中国援苏丹农业技术示范中心工作进展情况汇报》,笔者与苏丹农业技术示范中心工作人员交谈时所得,2019年1月30日。;其三,中国与世界粮食计划署等国际组织在苏丹开展的联合培训。

人员培训是实现中苏民心相通的最佳途径,它将强化双边关系的政治诉求嵌入到人与人之间的交流之中,并通过知识传递来讲述中国故事,以增进苏丹人民对中国的了解和认知。中国对苏农业培训具有“全方位、多领域”的特征。从培训客体看,主要包括官员、科研人员和农民等利益攸关方,重在和苏丹政府、研究机构、平民等建立培训关系。它从顶层设计到田间耕种深化中苏农业合作,加强政府和民间的双向农业交往,从而实现中苏联系的多渠道。从培训内容看,主要包括农业生产和农业研发,通过向苏丹农业人员讲述专业知识和技能,传播中国农业生产经验,促使中国方案在苏丹农业发展过程中实现多领域辐射,增强中国农业治理理念在苏丹的传播力和影响力。

在上述农业项目中,中国援苏农业技术示范中心最具代表性。苏丹是首批中国援建非洲农业技术示范中心的国家之一。经示范中心引进并通过苏丹审定的“中国1号”棉花品种亩产246公斤,是苏丹当地棉花品种“哈梅德”(Hamid)和“阿伯叮”(Abdin)的5到6倍。①赵忆宁:《21世纪的中国与非洲》,北京:中信出版社2018年版,第258页。此外,多数苏丹农民因种植示范中心推广的棉花品种而改善了生活条件和居住环境并提高了子女的受教育水平。②同上,第264页;任璐:《尹庆良:为非洲农民送去致富希望》,载《农民日报》2016年2月29日,第4版。经中国商务部和原农业部的联合评估,在首批中国援非农业技术示范中心中,中国援苏农业技术示范中心在综合评价和技术评价两方面都位居第一。③《农业部部长韩长赋视察援苏丹农业技术示范中心》,山东农业科学院网站,2016年9月29日,http://www.saas.ac.cn/saas/?content-4336.html,上网时间:2020年12月31日。

中国援建苏丹农业技术示范中心是对中非合作论坛农业议题的落实,也是中国对非整体外交和中苏双边外交互动的例证。在中非合作论坛框架下,农业合作是非洲国家开展对华外交的重要诉求,论坛的召开益于非洲国家形成合力塑造农业发展议题,以期借助中国技术弥补其农业发展短板。苏丹以论坛机制为平台,借助中苏两国的友好外交关系,推动项目优先落地苏丹,以获得中国资金、技术和人才的支持。中国主要以论坛机制为抓手,加速中国农业走出去,促进中国农业技术和农业治理经验在非洲大陆的推广。中国将苏丹作为项目实施的支点国之一,有助于充分利用苏丹的农业自然资源,提升农业援建绩效,以期将苏丹塑造成中国农业援非的示范国之一。

农业技术示范中心也是促进中苏关系和加强两国合作的政治和社会载体。中国农业农村部部长、中国驻苏丹大使、商务参赞、苏丹农业部部长、苏丹各州州长等都曾到示范中心视察,苏丹当地媒体也曾多次报道示范中心的发展动态,④参见XiuliXuandXiaoyunLietal.,“Science,Technology,andthePoliticsofKnowledge:The Case of China's Agricultural Technology Demonstration Centers in Africa,” World Development,Vol. 81, 2016, p.85.使得示范中心兼具外交属性。在社会层面,中国通过示范中心将农业技术、农业品种等优势资源传播给苏丹农民,为其带来了经济收益。农民作为农业生产的最底端,同时也是农业发展的最大受众群体,苏丹农民对中国农业的认同有利于“自下而上”地扩展中国农业的海外影响力,其成效远大于“自上而下”的推广。此外,农技专家长期扎根苏丹田间,与当地农民建立了友好关系,推进两国外交在农业领域实现民心相通。如苏丹农业技术示范中心棉花种植专家张雷所言,农民是“中国1号”棉花品种在苏丹传播的最早受益者,他们见到中国农技专家都会竖起大拇指称赞中国人,认为中国人是苏丹人的兄弟和朋友。①赵忆宁:《21世纪的中国与非洲》,第265页。

综合来看,中国始终按照“平等互利、讲求实效、形式多样、共同发展”的原则与苏丹开展农业外交,②中国外交部外交编辑室主编:《中国外交概览1988》,北京:世界知识出版社1988年版,第133页。促使中国援苏实现了以农产品援助解决苏丹燃眉之急、以设施援建加强苏丹民生治理能力、以贸易援助提升苏丹农业经济发展活力、以人员培训提高苏丹农业技术水平的综合目标。中苏两国从政府到民间的频繁接触,助力中国获得了诸多外交成果。首先,在外交承认维度,中国对苏丹“不附加任何政治条件”的农业援助获得苏丹对中国的信任和支持。中苏建交之后,苏丹公开反对美国对台湾的支持,并在第58届联合国大会、第56届世界卫生大会涉台问题上,坚持“一个中国”的原则。此外,苏丹也帮助中国增进与非洲国家的关系,说服乍得与台湾断交,承认新中国。其次,在外交互助维度,中国对苏农业援助换来了苏丹对中国的人道主义帮助。在中国抗击“非典”期间,苏丹给予中国物质和道义上的帮助;③中国外交部政策研究室编:《中国外交2004》,北京:世界知识出版社2004年版,第237页。在汶川地震发生后,苏丹政府给予中国25万美元的善款支票。④《苏丹政府向中国地震灾区捐款》,法制网,2008年5月28日,http://www.legaldaily.com.cn /zt/content/2008-05/28/ content_867670.htm?node=7188,上网时间:2020年12月30日。最后,在外交战略维度,《2010~2012年苏丹共和国与中华人民共和国农业领域合作行动计划》和苏丹财政和国民经济部发布的《中苏农业合作机会》均表明,两国政府需在农业领域建立战略伙伴关系,⑤《2010-2012年苏丹共和国与中华人民共和国农业领域合作行动计划》、《中苏农业合作机会》,笔者同相关工作人员交谈时所得,2019年1月29日。这是中国和苏丹在2015年建立战略伙伴关系的前期探索。

二、中国和苏丹农业合作的主要特征

农业是中苏两国建交的助推器,也是建交后增进两国关系的外交工具,还是中苏强化战略伙伴关系的优先发展领域。中苏农业合作是“南南合作”的典范,既突出苏丹的农业资源禀赋又彰显中国的农业技术优势,既促进中国农业“走出去”又满足苏丹吸引外资的发展目标,既发挥“自上而下”的政府主导又重视“自下而上”的民间推动,在目标设置、路径探索、机制构建、风格塑造等方面形成了自身特色。

第一,在农业合作的目标设置上,中苏农业交往诉求随中苏关系的演变和中苏农业发展而调整。对中国而言,中苏农业交往诉求经历了意识形态主导阶段(1958~1989年)、经济利益主导阶段(1990~2014年)和战略利益主导阶段(2015年至今)。在意识形态主导阶段,中国借助农业资源既撬动美国等西方国家对苏丹的长期控制和垄断,也促使中国填补苏联中断对苏丹支持后所留下的援助真空,有助于获取苏丹在地区或国际事务上对中国的支持。在经济利益主导阶段,中国对苏农业援助逐渐重视经济效益,有利于吸引更多企业参与其中。例如,上文提及的农业技术示范中心,中国政府只提供中心前三年的运营资金,余后七年由中心自负盈亏。这要求中苏农业交往在强调道义和社会效应的同时,也要注重经济利益,确保援建的可持续发展。在战略利益主导阶段,中苏农业往来服务于中苏战略伙伴关系的发展,体现了两国农业合作在加强两国外交关系中的战略价值。对苏丹而言,农业交往诉求主要以推动国内农业经济发展和维护粮食安全为主。在中苏建交前和建交后的前三十年间,苏丹多次要求中国提高对苏棉花进口,希望通过与中国的棉花贸易拉动苏丹农业经济发展。20世纪80年代,随着中国棉花产量的增加和苏丹棉花质量的下降,中国逐渐减少从苏丹的棉花进口,中国对苏农业援助逐渐侧重技术传播和人员培训。苏丹分裂之后,南苏丹带走了大量石油资源,使得苏丹更加注重农业在国民经济中的作用,期望中国援苏可以改善苏丹农业生产的“硬实力”和“软实力”。2015年中苏战略伙伴关系的建立为苏丹增进与中国农业合作创造了外交契机,以期通过两国外交关系的提升获取中国对苏农业投资的增加。

第二,在农业合作的路径探索上,援助是中苏农业交往的主线。从援助目标看,中国对苏农业援助以发展为核心关切,旨在推动苏丹经济发展、提高苏丹民生治理能力、保障苏丹粮食安全、为中国农业“走出去”开辟海外市场,兼顾了中国外交的道义和利益。从援助主体看,中国对苏农业援助体现了“自上而下”的政策传达和“自下而上”的政策落实,充分发挥了政府、农企、农业科研机构等行为体的作用,这从上文论述的中国援苏农业项目中便可管窥。从援助客体看,苏丹政府和农民是直接的受益者。政府是农业发展的顶层受益者,中国农业援助直接提振苏丹农业发展的活力,增加国家财政收入。农民是农业发展的底层受益者。苏丹农民通过种植从中国引进的品种提高农业产量,增加家庭收入,益于提升农民生活的幸福指数和抗风险能力。从援助载体看,农技专家是人员培训的载体,具有流动性和延续性。流动性是从个体角度出发,强调人员的变更与流动,延续性是从群体角度出发,强调人员的承前启后。两种特性决定了农技专家既能给苏丹农业生产注入“新活力”,也能确保农业技术的代际传播。

第三,在农业合作的机制构建上,中苏农业交往形成了以部长互访为主的对话机制、以农业合作执行委员会为主的专项机制、以中阿合作论坛和中非合作论坛为主的多边机制。多元化的农业外交机制实现了两国政府和民间的双向对接,其中,农业高层互访促使两国及时了解对方在农业投资、农业生产等方面的政策调整,有利于确保两国政策沟通;企业、农业研究机构、农技专家等民间行为体的对接深化了两国在农业技术、农业科研等领域的交流,是实现民心相通的社会纽带。

第四,在农业合作的风格塑造上,中国农业援苏是履行大国责任的表现,始终基于周恩来总理在20世纪60年代访问亚非十三国时所提出的对外援助八项原则。①裴默农:《周恩来与新中国外交》,北京:中共中央党校出版社2002年版,第195页。从国家属性上看,中国和苏丹同属发展中国家,中国能够理解苏丹农业发展的现实诉求,愿意在平等互利的基础上开展对苏农业援助,希望通过技术指导和技能培训帮助苏丹提高农业生产水平。从中国农业援苏的类型上看,属于“独立可持续型”而非“长期依附型”。中国经济正处于快速发展期,同样需要坚实的物质保障,苏丹农业生产水平的提高和农业经济自主性的增强有助于减少中国在人力、物力、财力等领域的援助。从苏丹视角看,摆脱依赖型农业发展模式既有助于减少对西方等域外国家的依赖,增加喀土穆与域外国家协商农业合作时的话语权,也促使苏丹掌握独立的农业科技,推动农业技术创新。

概而言之,中苏农业合作在多元化的机制框架下,借助粮食、资金、技术、设施、人才等资源,秉承“和平共处”“不附件任何政治条件”“帮助受援国实现自力更生和独立自主”等援外原则,实现中国外交诉求、苏丹农业发展需求和农企经济利益。

三、中国和苏丹农业合作的制约因素及因应之策

农业项目能否顺利实施直接影响农业往来服务于双边关系的综合绩效。笔者通过和中国驻苏丹共和国大使馆经济商务处、苏丹驻华使馆、中国苏丹商会、中国在苏农企等机构的工作人员以及中国援苏农技专家的交谈,归纳出阻碍中苏农业合作的四个因素。

第一,苏丹农业营商环境有待改善。世界银行将“前沿指数”①世界银行在2019年的报告中将衡量指标改为“营商便利度”(Ease of Doing Business,EODB),但两个指数的衡量标准不变。参见World Bank Group, Report of Doing Business 2019:Training for Reform, Washington D.C.: World Bank, 2019, p.5.(Distance to Frontier, DTF)作为衡量国家营商环境的绝对指标,指标设定区间为0~100,100代表最优环境,指数越高,商业监管环境效率越高,法律制度越有力。②World Bank Group, Report of Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-size Enterprises, Washington D.C.: World Bank and International Finance Corporation,2014, p.2.世界银行全球营商指数报告显示,苏丹营商指数从2015年到2018年分别为49.55,46.97,44.76,44.46,呈直线下降趋势。③World Bank Group, Report of Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs, Washington D.C.: World Bank, 2018, p.4; World Bank Group, Report of Doing Business 2017: Equal Opportunity for All, Washington D.C.: World Bank, 2017, p.7; World Bank Group, Report of Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency, Washington D.C.: World Bank, 2016,p.5; World Bank Group, Report of Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency, Washington D.C.: World Bank, 2015, p.4.笔者在同苏丹驻华使馆工作人员的交谈中得知,中国在苏的农企工作人员普遍反应苏丹政策不透明、环境不稳定、人员素质不高、苏方配套的农业基础设施不完善且难以达到中方标准。④笔者同相关工作人员的访谈,2019年1月29日。中国援苏农技专家在总结农业技术示范中心现存问题时也提到,尽管苏丹拥有植物新品种保护及产品专利保护法规,但从政府到民间,专利保护意识淡薄。这些因素都加剧苏丹农业发展的不稳定性,不仅增加了中国农企投资苏丹的风险,也加重了中国农业援苏的经济压力。

第二,苏丹政府给予的优惠政策没有落实,导致政策承诺与政策实施存在偏差。在项目实施方面,据中国驻苏丹共和国大使馆经济商务处工作人员反映,按照苏丹投资法规定,如果项目被认定为战略产业,可以享有政府给予的优惠,农业被苏丹视为战略产业,但政府从未落实对农业项目给予的优惠政策。例如,由新纪元农业有限公司发起成立的中苏农业合作开发区,是经两国农业部长揭牌,表明苏丹政府对该项目的重视,但喀土穆针对此项目制定的优惠政策并未实施。此外,苏丹法律规定的一些政策,如农业利润税为零,享受优先使用外汇等规定,在实际执行中也大打折扣,同时地方政府还以其他名目变相征税。在人员流动方面,北京和喀土穆在1995年就签订了《关于互免签证的协定》,但在《中国援苏丹农业技术示范中心工作进展情况汇报》中显示,中方专家及工作人员在离开苏丹时需要办理离境签证,并缴纳一定的个人所得税,耗时较长,有时需要等待1~2个月,①《中国援苏丹农业技术示范中心工作进展情况汇报》,笔者与中苏农业技术示范中心工作人员交谈时所得,2019年1月30日。喀土穆在协议实施方面仍存在较大的弊端。上述问题的产生与苏丹政治经济发展密不可分。在政治方面,苏丹处于“弱政府、强社会”的政治结构,中央对地方的管辖能力有限,且各部委也互不承认对方制定的优惠政策,因此,即便中央政府给予中方优惠政策,地方政府在政策实施过程中也百般为难。在经济方面,政府的财政收入来源于一些发展项目,但往往入不敷出,仅有的外汇储备都用来购买石油、粮食等必需品,没有额外的资金进口农业机械和农业物资。若政府对农业给予税收优惠,则意味着将减少国家财政收入,只会加剧国家经济困境,②笔者同相关工作人员的交谈,2019年1月29日。导致一些优惠政策在项目实施中并未落实。

第三,中资农企面临投资困境。首先,苏丹农企排外。中国农企遭排挤主要是利益纠纷所致。在购棉价格上,中国以市场价向苏丹农民购买棉花,而苏丹国企实行限价收购,二者所产生的利润差额促使农民更愿意将棉花卖给中国企业,造成苏丹企业利润减少,使得他们借助“主场优势”试图通过各种渠道将中国农企赶出苏丹。这造成苏丹吸引中国农业投资进入一个死循环:苏丹资金短缺—中国企业帮其经营—苏丹企业排斥—影响中企农企投资。其次,农企资金有限。从中国农企整体实力看,除新纪元农业发展有限公司是山东国企投资外,其他都是民营企业,资金有限,影响投资规模的扩大。据在苏开展无人机播种的企业工作人员反映,由于资金限制,无人机播种项目仍处于搁置状态。③笔者与在苏农企工作人员的交谈,2021年1月20日。这也是中国农企在苏丹农业投资落后于海湾等国的主要原因。

第四,中国与域外国家的竞争。20世纪80年代,苏丹被联合国粮农组织誉为“世界粮仓”,其丰富的自然资源是吸引域外国家,尤其是海湾国家海外种粮的重要原因。受自然因素的束缚,农业始终是海湾国家经济发展的短板,通过海外种粮确保粮食供给成为海湾国家解决粮食问题的重要途径。2015年,巴林与苏丹签署农业协议,旨在投资约63万亩土地发展现代农业。④《海湾国家对苏丹总投资超过200亿美元》,中国驻苏丹共和国大使馆经济商务处网站,2015年2月16日,http://sd.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201502/20150200900234.shtml,上网时间:2021年1月4日。2016年3月27日,阿联酋经济部长会见苏丹驻阿联酋大使时指出,苏丹有能力成为阿拉伯地区的粮仓,并呼吁共同努力以增加对苏丹农业等领域投资。①《阿联酋经济部长呼吁加强对苏农业和食品工业投资》,中国驻苏丹共和国大使馆经济商务处网站,2016年3月1日,http://sd.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201603/20160301283726.shtml,上网时间:2021年1月4日。7月18日,苏丹国民议会通过向沙特租赁630万亩耕地的议案,租期99年。②“Sudan's Parliament Approves Saudi Investment in Agriculture,” The Economist Intelligence Unit, July 27, 2016, http://www.eiu.com/industry/article/1304454514/sudans-parliament-approvessaudi-investment-in-agriculture/201607-27, 上网时间:2021年1月6日。2018年12月1日,沙特和苏丹在尼罗河北部地区签署两国农业伙伴协议。该协议是阿拉伯粮食安全倡议的一部分,既有助于减少阿拉伯国家每年的粮食进口支出,也促进沙特海外农业投资和苏丹土地开发,还推动利雅得和喀土穆在各领域建立战略伙伴关系。③Saif al-Yazel Babaker, “New Saudi Investments in Sudan's Agriculture,” Asharq Alawsat,December 3, 2018.海湾国家在苏丹大规模租地种粮给中国投资苏丹农业带来了挑战。中国和海湾国家在苏的农业竞争主要体现在项目开发和土地租赁。石油收入为海湾国家创造的经济利润促使企业在苏农业投资或耕地选择等方面更具竞争力,其一次性囤地多在几十万亩甚至上百万亩。同时,由于农业具有“投资长、见效慢”的特点,资金优势使得海湾企业更具投资耐力和战略定力。

从中苏建交前的双边接触到建交后的多领域合作,再到伙伴关系的升级,农业已融入中苏外交之中,并始终伴随双边关系的发展。为加强中苏农业交往和中苏伙伴关系的双向互动,解决困扰中苏农业交往的诸多问题,中国可考虑在以下五个方面综合施策。

第一,发挥中苏战略伙伴关系对双边农业合作的引领作用,积极构建中苏农业战略伙伴关系。2015年中苏两国元首决定将两国关系提升为战略伙伴关系。在此框架下,中苏两国将积极强化在农业等领域的合作,推动中资企业在农业等领域投资,助力苏丹经济特区的建立,并在气候变化、基础设施建设、人力资源开发等农业相关领域增进合作。可见,农业已成为两国推进战略伙伴关系的重要领域和抓手。塑造中苏农业战略伙伴宜以现有农业项目为基础,以解决现有问题为目标,以实现农业可持续化发展为战略定位。具体而言,主要包括两个层面,在中国层面,应通过推动中国农业技术和农业机械走出去,对接苏丹农业生产需求、中苏农企的利益诉求、苏丹农民的耕种诉求;在苏丹层面,需制定有利的发展政策并加强政策的实施力度,吸引中方企业赴苏投资,以提高喀土穆农业生产水平、农业从业者技术水平和农民生活水平。构建中苏农业战略伙伴关系是深化中苏战略伙伴关系的构成要素,是两国外交关系的提升在农业领域的具体体现,有利于发挥外交对农业等多领域发展的助推作用。

第二,以山东为主体发挥地方在国家外交中的作用。作为中国农业援苏的对接省份,山东省以农业技术示范中心为抓手帮助苏丹提高农业治理能力,获得了苏丹政府、地方州政府和当地农民的一致好评,促使山东成为苏丹农业部级官员、各州州长来华访问和农业专家、学者来华交流学习的首选之地。山东宜借助在苏丹已形成的地方优势,充分利用国家对非农业援助政策和山东的农业技术和人才资源,推动山东省和苏丹各州建立“省—州”合作机制和国际友好示范城市,经由地方协同发展和城市友好往来增进两国外交关系。

第三,以农业技术示范中心为载体提升中苏农业合作的绩效。农业技术示范中心是中国农业援苏的成功案例,也是中苏南南合作的典型项目,其所取得的成就受到中苏两国政府和民间的认可。农业技术示范中心已进入可持续发展的商业化运营阶段,计划在2021年12月底交由苏丹经营。示范中心能否长期作为中苏友好关系的里程碑项目取决于项目交由苏丹之后能否延续经济效益。为此,在确保示范中心实现经济利益的同时,应注重对苏人员的培训,宜增加在示范中心的实习名额和实习岗位,除了接收农学专业的人员之外,也需增加经济学、管理学、会计、市场营销等专业的实习生,为专业技能强的实习生提供工作机会和良好的薪资待遇,以确保示范中心在苏丹接手后仍能持续获利,从而将中心“嵌入”苏丹社会的经济发展之中,提升中国技术的海外传播力和影响力。

第四,积极塑造兼顾苏丹各行为体利益的中苏农业合作模式。苏丹农业利益攸关方主要包括以政府为主的规则制定者、以企业为主的项目开发者和以农民为主的作物生产者。三者虽属性不同,但实现经济利益是他们的共同目标。首先,与苏丹中央政府、地方政府和企业的合作宜以“持股分红”为主。将苏丹中央政府、地方政府和企业都纳入合作当中,形成利益共同体,并按其持股份额分配利润,但经营主导权仍由中资农企掌握。其次,与苏丹农民的合作宜以“订单农业”为主。中国农企可与当地农民签订合同,由中国农企先提供种子和化肥等生产资料,由苏丹农民负责种植。在农作物收成之后,中国农企先扣除前期投入的生产成本,再以市场价向苏丹农民收购,之后将农作物销往国外,确保中国农企和苏丹农民同时受益。①笔者与相关工作人员的交谈,2019年1月29日。上述两种模式不仅能减轻中资农企在苏投资的阻力,实现多方共赢,也可促使中资农企通过农业合作增进与苏丹各阶层的交流,从而推进中苏两国在农业发展和粮食安全治理经验等方面的交流。

第五,以“互利共赢”为目标、以“资源优化配置”为原则,积极探索中国和海湾国家在苏丹的第三方市场合作。早在20世纪80年代时任国务院副总理李鹏率团访问苏丹之际,中方就表示愿意与苏开展一些有助于实现双赢的合作项目,并提出双方在经济、技术等领域合作的新方案,建议由中国提供技术,项目资金由第三方负责。农业是中国和海湾国家在苏丹开展第三方市场合作的最佳切入点,它既满足了域外国家在苏丹租地种粮的农业需求,也迎合了苏丹积极吸引外资的发展目标。从互补性来看,海湾国家虽在资金领域拥有相对优势,但在技术领域远不及中国,苏丹虽没有资金和技术优势,但拥有土地和水源等丰富的自然资源。

从合作项目来看,中国已和海湾国家在农业领域开展了诸多合作,积累了合作经验。例如,中国和沙特曾以“制定方案+全程服务”的合作模式,推动沙特椰枣基因组计划顺利运作,帮助沙特提高了椰枣的产量和质量。①《海湾国家着眼利用海外资源发展农业》,中阿网,2011年10月8日,http://www.chinaarab.com/2011/1008/2827.shtml,上网时间:2020年12月31日。又如,中国在迪拜成功种植海水稻。中国、苏丹和海湾国家彼此间都有合作经历和成功案例,三方共同合作有利于实现经济利益最大化。但要实现三方利益的大体均衡,需要三国积极协商,塑造共识。中国和海湾国家同属于域外国家,双方在项目投资之前宜首先就“资金入股”和“技术入股”等投资方式以及出资比例等问题拟定方案,并针对双方在苏农业投资所面临的问题形成综合性议案,而后双方再和苏丹共商利润分成、问题解决、安全预警等议题。如此,既有助于提高中国与海湾国家在苏开展第三方市场合作的时效和绩效,也有利于塑造成功案例并将此模式拓展至其他领域,从而增进多边外交的开展,切实提高第三方市场农业合作的外溢效应。

总之,农业作为推动中苏双边关系发展的外交资源,已成为两国政府和民间的重点关切。中苏农业交往是中苏伙伴外交的重要组成部分,助力两国战略伙伴关系的加强。未来,中苏两国宜继续发挥农业与外交的双向促进作用,并使之成为服务中国“一带一路”高质量建设、助力苏丹摆脱民生治理困境、实现两国企业和研究机构多领域合作的重要支撑。