涵养言语生命的“灵性”

——中学生个性化写作指导的个案研究

2022-04-22潘丽云胡根林

■ 潘丽云 胡根林

朱学谦是笔者班上的初二学生,他的作品《它们》由浙江教育出版社出版。全书共43 篇文章,有关动物的9 篇,有关植物的29 篇,研究性文章5 篇,共19 万字。书一面世,即热销,并获华东地区教育类优秀图书奖。作为他的语文老师,笔者想通过对这位同学的个案研究,来总结和提炼学生个性化写作的指导方略,期望能给一线老师带来启发。

一、激活动机:解放言语表达的“天性”

面对写作,学生最大的困惑是“没什么可写”。这里有两个问题,一是教师布置的作文题目,学生觉得“没什么素材可写”,二是教师布置的作文题目,学生觉得“没什么写的价值”。这两个因素造成了学生的“失语”。其实说到底,表达是人的天性,从这个意义上说,每个孩子就是天生的写作者,都是一个独特的言语表达个体,都有言语表达的冲动。“失语”只是因为他们暂时还没找到个性表达的理由和出口。

《它们》的作者朱学谦同学曾经就是一个典型的“失语”例子。当年入学初,他对写作并不感兴趣,写随笔只是寥寥几笔。别人洋洋洒洒写作时,他一脸严肃,略带高冷地摆弄他的小剪刀、固体胶,冷不丁地造出个小动物来。怎么帮助他跨过无话可说的坎?这位自称“资深好学生”却无言下笔的小男生让笔者颇不淡定。

但笔者始终相信,每个孩子都是独一无二的,他有自己的精神小屋,只要进入他的世界,了解他的兴趣,就容易找到突破点。笔者远远地关注着。

教室里有敞开式书柜(每个同学一格),他居然用废纸板给自己那格量身定做了一个柜面,并插了图,配制了一把锁。那个精致,那个独具匠心,既使人忍俊不禁,又让人刮目相看。为尽快全面了解他的个性,笔者主动联系家长,得知他喜欢动植物,小学阶段还有让蚕宝宝吐彩色蚕丝的养殖经历。如此丰富的课余生活,笔下应该有很多趣事可写。

可以说他当时的“失语”,只是对其他学生兴趣盎然“洋洋洒洒”的表达内容和方式不感兴趣,他有自己最感兴趣的内容,而这些内容是其他学生可能不感兴趣和所未曾经历过的,也正因为如此,才是他所“独有的生活”。

如何激活他“独有的生活”,唤醒他言语表达的冲动?

有一次,笔者有意布置了话题为“童趣”的作文,希望能为“独特的他”找到一个言语表达所需要的“独特的出口”,希望看到他笔下独具特色的动植物。果然,他把“仓鼠”交上来了。好家伙,他竟然把仓鼠写得活色生香:

我家的仓鼠曾在金华市花鸟鱼虫大学建筑系深造了两个星期,获得博士学位。所以,即便是我提供的这么一个结构简单的小笼子,它也能施展非凡的才华,把它变成一座华丽而又实用的宫殿。

这个似乎不苟言笑、近乎高冷的男生居然能写出这么温暖而有趣的文字,真让笔者有点喜不自禁。在应试作文占主流的当下,自由奔放与个性鲜明的文风是何等出彩!纯粹的兴趣与有趣的表达是何等宝贵!

叶圣陶先生对个性化写作有很多卓见:“教师出的题目,原是要我们练习,现在却说不愿练习,岂非同自己为难?所以我们得退一步,希望教师能够了解学生的生活,能够设身处地地想象学生内部的意思和情感,然后选定学生能够作、愿意作的题目给学生作。”[1]

走近独特的朱学谦同学,“了解学生的生活”“设身处地地想象学生内部的意思和情感”,以度身定做的“童趣”题目,叩开他独特的心灵大门,让他“能够作、愿意作”。作为语文教师,我们在慨叹学生写作“空洞无物”,千篇一律没有个性的同时,我们是否也需要反问自己:在布置作文题目时,我们有没有走进他们的生活世界,有没有走进他们的心灵世界?在写作内容、写作文体上有没有更多选择的自由?

没有言语表达的自由,就没有言语表达的个性。个性化写作就是给每个独特的言语表达个体以表达的自由,教师的责任就是要“度其个性”,为其找到一个个性化表达的出口,以言语表达的自由,萌发言语表达的个性。这在日常的写作教学中是可以做到的。

二、构建场域:激励言语表达的“个性”

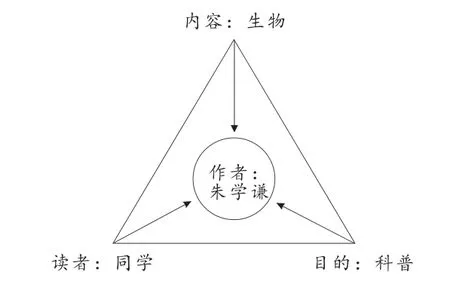

写作是一种需要极强的动机、情感、意志参与的复杂的技能性活动。[2]如何让朱学谦有持续的兴趣和动机,进而形成自觉的意志,设置写作的交际语境成为必要。所谓的“(写作中的)交际语境”,指的是为完成一个语篇交际所涉及交际主体(作者)、交际对象(读者)、交际目的和交际话题等构成的一个问题场域,由作者、读者、目的和交际时的其他因素构成。[3]只有把朱学谦放到具体情境交流中,他才会有动力;回归真实生活的随笔,才会有意义。

建立个性化写作读者群 个性化写作指导过程中,我们倡导的读者意识就是:“要求学生思考怎样把自己的观点传送给读者,要了解读者需要怎样的背景知识才能读懂文章,什么内容才能引起读者兴趣等”[4]。当笔者把《观仓鼠》一文公示于课堂时,全班同学被他细致的观察、幽默的语言所打动。在大家“再来一篇”的呼声中,笔者顺势把班上学生定义为读者身份,明确了他的读者——同学;写作目的——科普;话题——身边的动植物;体裁——不限。它们的关系如图1所示:

图1 生物学随笔交际语境示意图

这样,朱学谦在个性化写作时,就会想明白“写给谁”“他们已经(想)知道什么”“我要跟他们讲什么”“我要达到什么目的”“我要采用什么文体”“材料如何选择”“语言要朴实还是生动”等交际语境因素,在此交际语境下开展个性化写作。可以说同学这个读者群持续了朱学谦的写作热情,促使他的写作手法走向成熟。很快,《食客兔》《比较牛的牵牛花》等随笔一篇接一篇地冒出来了。

在这里,食客兔子的餐前菜是野小麦,最好是刚刚灌浆的那种,因为和它身体一般高,就从顶部的麦穗咬起,一点一点向下吞到肚里,直到整个植株只剩根部。根部如果没沾多少土,也是可以吃的,这棵野小麦被它消灭得真够彻底,不光把菜吃完,还把盘子也一起吞了。

——《食客兔》

几株进了屋没找到能抱的佛脚,就互相缠绕着扭出了好远,一头撞在墙边立着的一把锄头上,这真是瞌睡虫遇到了棉枕头,立即就扒住不放,忽拉拉地,很快,长柄锄头上就躺满了休息的牵牛。

——《比较牛的牵牛花》

他所写的身边的那些小草小花、小猫小兔,用的活泼生动,幽默风趣,夸张动感的语言,不就是这个年龄的孩子所喜爱和痴迷的吗?

开辟个性化交流平台 为了让作者、作品和读者之间交流场域固定化、物态化,笔者在教室里开辟了一个专栏,及时展示朱学谦的作品,和同学的读后感、留言,良好的互动交流从此长流不息。

再后来,同学读得不过瘾,索性向他要“菜单”(家里的动植物名单),便于“下单”。他果然开了家里的宠物清单。

表1:

就这样,朱学谦享受着同学们在作品专栏中的留言,按同学下的单持续推进写作。而笔者和学生们第一时间读着滚烫的文字,感动着文字背后的鲜活。我们认识了身边很多习以为常却从来不了解的动植物习性。因为朱学谦的写作,我们得以重新发现一个新的世界,重新发现自我。

个性化的作品架起了他和同学之间沟通的桥梁。“语文是人成其为人的证明”[5]9,通过自己的个性化写作,“言语才能得到积极主动的发挥和张扬”,“从中感受成功与失败、满足与自尊”,并正逐渐“成为言语上自我实现的人”[5]11。从这个意义上说,读者群的建立,让朱学谦收获的不仅仅是写作,更是其个性的被需要和悦纳,是自我价值的实现,个性化写作最终的走向必然是个性化的人。

拓展个性化写作领域个性化写作的自由,显然把包含的作者对文体的自由选择和自如驾驭。读者群显然不仅仅是班级中的同学,如何面对不同的读者群,选择合适的表达文体是每一个写作者必须考虑的。不同的文体有不同的交际功能和读者群,于是我有意拓展其个性化写作领域。让他挑战自我:十篇习作里至少要有两种文体,比如童话寓言、说明文、调查报告等。这个要求并没有为难他,他变着法子把自己当成它们,讲述它们的生命故事,体会它们的感受,表达他的热爱。这段时间的习作如下。

表2:

于是,平实的叙述,生动的描写,实证的说明,有趣的故事,深刻的哲理,都成了朱学谦表达自我感受的方式,而这种多样化的表达本身就是对个性的最好诠释。

“人的言语需求,既外在于生命,又内在于生命”[5]8,如果说“言语表达个性”的萌发,满足的是“内在于生命”的“言语需求”,而“言语表达个性”滋长,满足的是“外在于生命”的“言语需求”。但必须注意的是“应内(生命)外(生活、社会)同致,以内为本”,也就是说,这里交际场域的构建是以不违背学生的内在言语需求为原则的,因为内在的言语需求是个性化写作的内核。比如,不顾学生的个性化认识,一定要让学生写“失败是成功之母”的题目,就是违背的学生的内在言语需求,写出来的文章千篇一律是难免的。

三、方法引路:提升言语表达的“灵性”

有关动植物的习作固然生动有趣,但终究是一个十二岁孩子的本真认识。写多了,知识不够用,有时候笔乏,越写越无趣,用美国生态学家利奥波德的话说就是“没有找到合适切入点的楔子,被卡在树干里慢慢生锈”,个性会因为知识的匮乏和思维的浅层渐渐泯灭。因此,用深厚的积淀和深切的体验来夯实其写作个性就显得尤为必要。

美国中小学教师经常采用跨学科写作的方式来训练学生的思维和提升学生写作水平。此外,他们认为这种方式还可以“通过写作学习(writing to learn)”和“ 通过写作论证知识(writing to demonstrate knowledge)”,实现“以写促学”,最终实现对该学科知识点的深度理解。[6]

仿写中的深度积淀 针对他的特质,笔者建议他在饱览群书的基础上精读有关“自然文学”的作品,通过仿写(如图2 所示)等方式,在“仿其言”“仿其格”“仿其气”中,理解作者对某种生物进行的多维度观察,多手法表现。从言语形式到言语内容,到言语风格,到言语主体,仿写的层次逐渐走向核心,逐渐走向深度积淀,从而拓展自己写作文本的深度和广度。

图2:仿写内容

比较中的深度理解 如何让他在表达上趋向理性?笔者想用写作倒逼他去探究更深广的学域。基于鼓励学谦往生物学道路上勇敢前行的想法,笔者就以整合习作出书为由,告诉他,除观察、思考外还得多研究,对同作者、同主旨、同话题的作品,进行甄别,从名家作品里汲取养分。有必要站在前人的肩膀上去遇见更好的自己、更好的世界。如果能坚持,这些习作将是一本很好的科普读本。

他开心地领命而去。一头扎进《沙郡年记》《植物学家的锅略大于银河系》《瓦尔登湖》《人类简史》《可怕的科学》《自然史》《植物地理学》《普通生物学》《普通动物学》《Magic Treehouse》系列、Roald Dahi 系列作品和《The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy》等众多生物学专业书籍。

研究中的深度体验 读万卷书,行万里路,阅读和实践向来都是不可分割的。研究性学习,让学谦的视野更开阔,选材更不羁。校园内的野草、市区的行道树、婺江里的水葫芦等都成了他的监护对象。这些习作或描摹它们的形状、颜色、气味、用途,或记录它们的生存法则,或探究它们与生活的密切关系:探究不同沉、浮水生植物组合快速净化生活污水的方法,探究抑制癌细胞的可能。“我认为癌症是一种原生动物疾病。也许可以使用治疗原生动物疾病的药物来治疗癌症。”研究中的深度体验,使其作文内容由最初的直观描写到多维的理性思辨,他的观察和思考还涉及了某些严肃的社会问题。这段时间,他完成了小论文《投喂色素法养殖彩色蚕茧的实践与观察》《立体培养沉、浮水植物 快速净化生活污水》,两文先后获得金华市科技小论文一等奖。

两年的积淀,他不仅读到了生物形态上的样貌,更是摸到了生命跃动的脉络,体会到了自然界生存的法则以及朴素的社会责任感,他的笔触变得厚重了。

若问读那些书有何用?他必说“启我思想,型我文风”。个性化写作视域下的个性化阅读必须基于“我”,舍“我”,就是舍“本”。

《它们》出版后,学谦获得了巨大的鼓励,更坚定了学生物的决心。他认为,是随笔写作给了他莫大的自信和成就感,激发了他对生物持久地热爱。如今,他在加州大学伯克利分校就读分子生物学专业,在他热爱的生物学里孜孜以求。

由此,个性化写作的背后是一个个性化的人。朱学谦的《它们》是个性化写作的成功,更是其个性萌发、滋长、深度发展的成功。个性化写作的世界里可以看一个生命的成长,个性化写作的世界里可以将兴趣发展为特长,乃至自己未来的事业。从这个意义上说,个性化写作也是一项渡人的法术。