合成绿原酸内生细菌的筛选、鉴定及发酵培养基的初步优化

2022-04-21邱萌霞果秀梅张泽洋贾士儒崔建东

邱萌霞,果秀梅,薛 冰,张泽洋,贾士儒,崔建东

(1. 食品营养与安全国家重点实验室,天津科技大学生物工程学院,天津 300457;2. 山东大树达孚特膳食品有限公司,菏泽 274000)

绿原酸(chlorogenic acid,CGA)又称咖啡酰奎宁酸,是金银花、杜仲、咖啡、茵陈等许多中草药的主要活性成分之一,是广泛存在于各种植物中的苯丙素类化合物[1].研究[2]发现绿原酸具有清除自由基、抗菌、抗病毒、抗肿瘤以及预防糖尿病、高血脂、肝炎等多种生物活性,在食品、医药、日用化工等领域被广泛应用[3-5],且近年绿原酸已被国家食品药品监督管理局批准为抗癌药物[6-7].

目前绿原酸的主要生产方法主要是通过超声波法、水提取法等方法从植物的根、叶、花、果实中直接进行提取,如马铃薯皮[8-9]、微藻、紫甘薯[10]、草本植物等[11].由于中药植物生长周期长、资源匮乏,绿原酸含量低以及提取工艺复杂、成本高等问题,导致绿原酸生产效率较低.

植物内生菌是生活在健康植物各种组织和器官内部或细胞间隙,对植物无害的一些真菌或细菌[12].目前从藻类、苔藓、蕨类、裸子植物和被子植物中均已分离到内生菌,具有丰富的生物多样性[13].研究[14]表明,内生菌可以产生与宿主相同或相似的活性成分,是宿主植物活性物质的良好替代生产资源.刘洋露等[15]从金银花中分离得到了合成绿原酸的内生细菌B3.冷慕婵等[16]以金银花的不同部位为原材料,采用组织块法从金银花中筛选分离出80株具有合成绿原酸能力的内生真菌.以上结果表明,某些中药植物内生菌具有合成绿原酸的能力.

因此,本研究从金银花叶、红薯叶、薄荷叶、蒲公英叶和杜仲叶中分离筛选出具有合成绿原酸的内生菌,进而通过微生物发酵技术高效生产绿原酸.这样,不仅可以减少对中药植物的依赖,而且会降低绿原酸的生产成本,并将为开发产绿原酸工程菌株以及微生物发酵生产绿原酸奠定基础.

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 原料合成绿原酸内生菌的植物来源:金银花叶、红薯叶、薄荷叶、蒲公英叶和杜仲叶,市售.

1.1.2 试剂与仪器氢氧化钠,分析纯,博欧特(天津)化工贸易有限公司;无水乙醇和乙酸乙酯,分析纯,天津市津东天正精细化学试剂厂;甲醇,色谱纯,天津市康科德科技有限公司;氯化钠和氯化铝,分析纯,天津市四通化工厂;琼脂粉和牛肉膏,生物试剂,北京奥博星生物技术有限公司;胰蛋白胨,生物试剂,赛默飞世尔科技公司;绿原酸(标准品),北京索莱宝科技有限公司.

LRH–250–SHE型恒温恒湿培养箱,韶关市泰宏医疗器械有限公司;ZHJH–C1115B型生物洁净工作台,上海智城分析仪器制造有限公司;LDZX–75L–I型立式压力蒸汽灭菌器,上海申安医疗器械厂;VOS–90A型真空干燥箱,上海恰森仪器有限公司;GZX–9070型电热鼓风干燥箱,上海博迅实业有限公司医疗设备厂;DTC–15J型超声波清洗机,上海比浪仪器制造有限公司;ZQZY–CS8型振荡培养箱,上海知楚仪器有限公司.

1.2 方法

1.2.1 绿原酸标准溶液的配制

以50%甲醇为溶剂,分别配制质量浓度为5、25、50、75、100μg/mL绿原酸标准溶液.

1.2.2 培养基的配制

牛肉膏蛋白胨筛选培养基:牛肉膏3g/L,蛋白胨10g/L,NaCl 5g/L,琼脂20g/L,AlCl30.75mmol/L,pH 7.2~7.4,121℃高温灭菌.

初始发酵培养基:牛肉膏 3g/L,蛋白胨 10g/L,NaCl 5g/L,121℃高温灭菌.

单因素优化基础培养基:磷酸二氢钾 1g/L,磷酸氢二钾 1g/L,NaCl 1g/L,121℃高温灭菌.

1.2.3 合成绿原酸内生菌的分离与纯化

参考Weber等[17]的方法,将新鲜的金银花叶、红薯叶、薄荷叶、蒲公英叶和杜仲叶用无菌水清洗3次,置于超净工作台后紫外灭菌30min,将叶片样品用无菌水清洗后放入75%的酒精中浸泡60s,取出叶片样品用无菌水清洗2次后放入0.5%次氯酸钠溶液中浸泡15s,再次用无菌水冲洗叶片样品.将叶片样品置于超净工作台后吹干,用无菌剪切成1cm的小段.将5种叶片样品切口向下分别置于牛肉膏蛋白胨筛选培养基平板上,以最后一次无菌水冲洗液和完整灭菌叶片为对照,置于37℃的培养箱中培养48h.将长出的红色菌落划线接种在牛肉膏蛋白胨培养基上,置于37℃的培养箱中培养48h,分离得到单菌落.

1.2.4 菌种液体发酵培养

将分离出的单菌落接种到液体发酵培养基中,置于37℃、200r/min的恒温摇床中培养48h,对液体发酵培养基进行初步优化.

碳源优化:分别选择蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖和乳糖作为唯一碳源,设置5个质量浓度梯度10、20、30、40、50g/L.以不添加碳源为对照组,对筛选出来的菌株进行液体发酵培养(37℃、200r/min培养48h),发酵结束后测定各发酵液中绿原酸含量.

氮源的优化:分别选择蛋白胨、牛肉膏和玉米浆作为唯一有机氮源,硫酸铵、氯化铵和柠檬酸铵作为唯一无机氮源;设置5个质量浓度梯度3、4、5、6、7g/L,以不添加氮源作为对照组,对筛选出来的菌株进行液体发酵培养(37℃、200r/min培养48h),发酵结束后测定各发酵液中绿原酸含量.

1.2.5 绿原酸的定性和定量测定

标准曲线的绘制:利用高效液相色谱(HPLC)对绿原酸的含量进行定量测定(出峰面积).以不同质量浓度绿原酸标准品为横坐标、峰面积为纵坐标.标准曲线的回归方程为y=26.795x+36.897,R2=0.9995.

发酵液中绿原酸的初步分离:3mL发酵液于10mL离心管中超声破碎30min,12000r/min离心20min,取上清液并加入等体积的70%乙醇溶液,充分混匀后真空浓缩,再加入等体积的乙酸乙酯萃取,取乙酸乙酯层真空浓缩后,再加入等体积的50%甲醇溶液进行溶解,待用.

HPLC检测条件:C18柱(250mm×4.6mm,5µm),流动相A为0.5%乙酸,流动相B为80%乙腈水溶液,流量1.0mL/min,柱温35℃,326nm紫外检测,进样量为10μL.

1.2.6 菌株的形态鉴定

使用扫描电子显微镜和光学显微镜观察菌体形态.

1.2.7 菌株的分子鉴定

臭氧作为一种强氧化剂,可以用来抑制或杀死多种病原菌,因此也可用于果蔬采后病害的防治。Sharpe等[24]研究了臭氧对灰霉菌的抑制作用,发现用6×10-7 mol/L的臭氧对灰霉菌处理48 h,气生菌丝长度由4.6 mm下降到1 mm,孢子的形成能力受到抑制,死亡率达到90%以上,显示出直接的杀菌能力。严德卿等[25]研究了臭氧对杨梅果实采后病害的影响,发现经过臭氧处理后好果率达到96.3%以上,明显高于未经处理的好果率(76.6%)。

利用菌落PCR技术扩增内生菌的16S rDNA基因.PCR体系:菌液0.4μL,ddH2O 8μL,Taq酶10μL,上游引物(5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′)0.8μL,下游引物(5′-TACGGTTACCTTGTTACG ACTT-3′)0.8μL.反应程序:95℃预变性3min;95℃变性15s,52℃退火40s,72℃延伸5min,循环30次.

对PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳(浓度为1.0%)验证.0.2g琼脂糖加入20mL电泳缓冲液(TAE溶液)中混匀后放入微波炉加热融化,加入1μL溴化乙锭(5000×)染料充分混匀,将上述混合液倒入制胶板中凝固,获得琼脂糖凝胶.将琼脂糖凝胶放入含有电泳液的电泳槽中,取5μL PCR产物和2μL上样缓冲液混合均匀后加入凝胶孔中,接通电源开始电泳.

16S rDNA序列比对和系统发育分析:将PCR扩增产物送金唯智测序公司测序,并将测序结果在NCBI上GenBank数据库中利用BLAST和KEGG搜索与菌株XJ-1的16SrDNA相关序列,利用MEGA7.0进行系统进化树的构建.

2 结果与分析

2.1 产绿原酸菌株的分离与发酵产物的鉴定

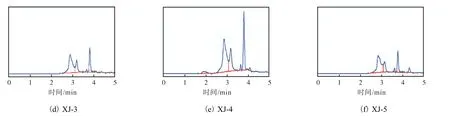

按照Weber等[17]的方法,在pH 6.5~7.5的范围内,Al3+可以与绿原酸上的羟基进行配位,形成相对稳定的CGA-Al3+络合物,在培养基中显示为红色.按照此原理,从金银花叶、薄荷叶、蒲公英叶、杜仲叶和红薯叶中初步分离得到可能具有合成绿原酸能力的5株内生菌(分别记为XJ-1、XJ-2、XJ-3、XJ-4、XJ-5).为了判断菌株是否真正具有合成绿原酸的能力,使用HPLC的方法进一步测定了发酵液中的绿原酸含量,结果如图1所示.

图1 绿原酸的HPLC图Fig. 1 HPLC chart of chlorogenic acid

由图1可以看出:筛选出的各菌株发酵产物和绿原酸标准品具有相同的保留时间,均在3.613min左右,表明这5株菌均具有生产绿原酸的能力.同时,HPLC的定量检测表明,内生菌株XJ-1、XJ-2、XJ-3、XJ-4和XJ-5发酵液中的绿原酸含量分别为9.9、3.2、6.6、5.8、4.9μg/mL.合成绿原酸能力最强的为菌株XJ-1,因此后续选择菌株XJ-1为鉴定和优化培养的菌株.

2.2 菌株的形态及革兰氏染色分析

菌株XJ-1的形态鉴定如图2所示.菌株形状为圆形,边缘整齐,较黏稠,表面光滑,有隆起,颜色为白色,从菌落形态上初步判断菌株XJ-1为细菌.革兰氏染色表明菌株XJ-1为革兰氏阳性细菌.扫描电子显微镜观察菌株XJ-1为杆状菌.

图2 菌株XJ-1的形态鉴定Fig. 2 Morphological identification of strain XJ-1

2.3 菌株的分子鉴定

采用PCR技术对菌株XJ-1的16S rDNA基因进行体外扩增,并利用琼脂糖凝胶电泳对PCR产物进行验证,结果如图3所示.

图3 琼脂糖凝胶电泳Fig. 3 Agarose gel electrophoresis

图3结果表明成功扩增出16SrDNA基因,该基因序列大小为1500bp左右,与细菌的16SrDNA基因大小基本一致[18].对该基因在NCBI数据库上进行序列同源性比对,发现它与枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)相似度为97%,因此判断该菌株为枯草芽孢杆菌.

利用MEGA7.0软件构建了包含有芽孢杆菌等13个基因序列的系统进化树(图4).从系统进化树可以看出,菌株XJ-1与枯草芽孢杆菌位于同一集群组,表明菌株XJ-1属于枯草芽孢杆菌.

图4 菌株XJ-1的系统进化树Fig. 4 Phylogenetic tree of strain XJ-1

2.4 发酵培养基的初步优化

2.4.1 碳源

分别选择葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖和果糖为唯一碳源,考察不同碳源对菌株XJ-1合成绿原酸的影响.结果显示当碳源为蔗糖、葡萄糖、麦芽糖和乳糖时,发酵液中绿原酸的含量较低(小于1µg/mL),表明该菌株不能很好地利用这4种碳源合成绿原酸.当以果糖为碳源时,发酵液中却有绿原酸产生,因此以果糖为唯一碳源,研究不同浓度的果糖对绿原酸产量的影响,结果如图5所示.随着果糖浓度的增加,CGA的含量先增加后减少,在果糖质量浓度为30g/L时,CGA的含量达到最大值(7.39µg/mL),说明高浓度的果糖可能会抑制菌株XJ-1合成绿原酸,因此选择30g/L果糖作为碳源浓度.

图5 不同果糖浓度对菌株XJ-1合成绿原酸的影响Fig. 5 Effects of different fructose concentrations on chlorogenic acid synthesis by strain XJ-1

2.4.2 氮源

考察了不同种类和浓度的氮源对菌株XJ-1合成绿原酸的影响,结果如图6所示.

图6 不同氮源对XJ-1合成绿原酸的影响Fig. 6 Effects of different nitrogen source on chlorogenic acid synthesis by strain XJ-1

不同种类和浓度的氮源对菌株XJ-1合成绿原酸的影响有明显差距.菌株XJ-1合成绿原酸的产量随着蛋白胨、牛肉膏、玉米浆、硫酸铵、氯化铵和柠檬酸铵浓度的增加呈现出先增加后降低的趋势.在所选择的氮源中,利用柠檬酸铵为无机氮源时,菌株XJ-1表现出最高的合成绿原酸的能力;利用玉米浆为有机氮源时,菌株XJ-1合成绿原酸的能力最高.

2.4.3 发酵培养基主要成分的正交优化实验

根据单因素实验结果,选择果糖、柠檬酸铵、玉米浆进行3因素3水平的正交实验,结果见表1,方差分析见表2.

表1 正交实验设计及其对绿原酸产量的影响Tab. 1 Orthogonal experimental design and its effect on chlorogenic acid yield

表2 方差分析Tab. 2 Variance analysis

从表1可以看出,各因素极差的大小反映了其对菌株XJ-1产绿原酸能力影响的主次,极差越大,影响越显著[19],故主次因素依次为柠檬酸铵>果糖>玉米浆.由表2可知:3个因素对产量的影响都不是特别显著;此外,由表1可见以第5组的条件培养时绿原酸产量最高,即绿原酸的产量达到了24.02μg/mL,因此确定最优碳源为果糖30g/L,最优无机氮源为柠檬酸铵5g/L,最优有机氮源为玉米浆6g/L.Magdalena等[20]采用响应面(RSM)法优化水提法提取茶叶中的CGA,获得的最大CGA含量仅为(6.66±0.58)µg/mL.相比而言,本研究利用通过初步正交优化内生菌培养基的主要成分所获得绿原酸最大产量为24.02μg/mL,是Magdalena等[20]产量的3.6倍,是菌株XJ-1合成绿原酸初始发酵培养产量(9.9μg/mL)的2.43倍.表明微生物发酵法在合成绿原酸方面存在较大的优势.

3 结 论

本研究从中药植物样本中分离到具有合成绿原酸能力的5株内生菌,5株菌产绿原酸的能力大小为XJ-1>XJ-3>XJ-4>XJ-5>XJ-2,菌株XJ-1合成绿原酸的产量为9.9μg/mL.形态特征和16S rDNA序列分析鉴定结果表明,菌株XJ-1为枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis).经过对发酵培养基的初步优化,确定优化后的培养基主要成分为果糖30g/L、柠檬酸铵5g/L、玉米浆6g/L,在此培养基条件下,菌株XJ-1合成绿原酸的产量为24.02μg/mL,是初始发酵培养基的2.43倍.本研究结果为开发产绿原酸工程菌株以及微生物发酵生产绿原酸提供了基础数据支持.