抗痨合剂对初治肺结核患者化疗药物服用期肝功能影响的临床分析〔1〕

2022-04-20赖海斌周静曾忠彭平华蒋凛

赖海斌,周静,曾忠,彭平华,蒋凛

(赣州市第五人民医院,江西 赣州 341000)

肺结核(PTB)是由结核分枝杆菌感染引起的严重危害人类健康的肺部慢性传染病,是世界公认的重大公共卫生问题,也是全球十大死亡原因之一[1]。正规的抗结核化学治疗是控制传染源的主要途径,而抗结核治疗要求联合、足量、全程、规律用药[2]。在抗结核治疗过程中可能会出现各种不同类型的药物不良反应,其中以抗结核药物性肝损伤(ATB-DILI)最为多见,危害性最大,也是我国药物性肝损伤的常见原因之一[3]。因此,防治抗结核药物性肝损伤的发生是患者在治疗过程中坚持规律用药、完成规定疗程的重要保证。近年来,中医药在治疗抗结核药物所致肝损伤方面取得了一定疗效。本研究旨在观察抗痨合剂对肺结核患者化疗药物服用期肝功能的影响。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年9月—2020年12月门诊及住院收治的初治肺结核患者80 例,采用随机平行对照单盲的试验设计方法分为观察组和对照组,每组40 例。观察组男22 例,女18 例,年龄(53.6±4.5) 岁。对照组男24 例,女16 例,年龄(52.1±4.3) 岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 诊断标准

西医诊断标准:肺结核诊断符合《肺结核基层诊疗指南(实践版·2018)》[4]中与肺结核相关的诊断标准。抗结核药物性肝损伤诊断标准及严重程度分级参照2019年中华医学会肝病学分会药物性肝病学组编写的《抗结核药物性肝损伤诊治指南》[3]。中医诊断标准:符合中医肺痨的诊断[5]。

1.3 纳入与排除标准

纳入标准:本研究经医院医学伦理委员会审批;符合肺结核西医诊断标准;抗结核治疗前肝功能无异常;且均经血清免疫学检查确定未合并病毒性肝炎,无酒精性、药物性、自身免疫性或代谢性肝病;符合中医肺痨气阴两虚证[4];年龄18~70 岁,男女不限;自愿进行临床试验并且签署知情同意书。排除标准:妊娠或哺乳期患者;对本试验药物有过敏史者;合并心、肺、肝、肾和造血系统等脏器严重疾患及精神疾病者。

1.4 方法

1.4.1 治疗方法

对照组治疗方案为常规抗结核方案,即2HRZE/4HR[异烟肼(H)、利福平(R)、乙胺丁醇(E)、吡嗪酰胺(Z)]。观察组在对照组治疗的基础上加用抗痨合剂中药颗粒剂治疗。中药处方:白扁豆10 g,白术10 g,桔梗10 g,莲子10 g,人参10 g,砂仁10 g,山药10 g,薏苡仁10 g,土茯苓30 g,绿豆40 g,苏叶20 g,炒山楂30 g,炒谷芽30 g,炒麦芽30 g,生甘草12 g。上述中药均经我院药剂科鉴定为纯正药材,由江西百神药业有限公司提供。用本院北京和利时集团6110调配机自动调配成颗粒剂,每日两剂,早晚各一次,连用6个月。

1.4.2 观察指标

分别对两组患者治疗前及治疗2周、1个月、2个月、6个月后的血清谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、总胆红素(TBIL)等肝功能指标进行检查,患者出现食欲减退等症状时随时复查肝功能,排除其他原因所致的肝损伤,化疗开始2周后出现ALT或TBIL值>2倍正常值上限,认定为抗结核药物所致[6]。当ALT值>3倍正常值上限,或总胆红素值≥2倍正常值上限,应停用肝损伤相关的抗结核药物行保肝治疗[3]。治疗前后均进行血常规、肾功能等检查,并记录药物不良反应。

1.4.3 疗效判断标准

治疗转归评价[7]标准如下。治愈:病原学阳性患者完成规定疗程,在治疗最后一个月末以及上一次的涂片或培养结果为阴性。完成治疗:病原学阴性患者完成了规定疗程,疗程末痰涂片或培养结果阴性或未痰检;病原学阳性患者完成规定疗程,疗程结束时无痰检结果,但最近一次痰涂片或培养结果为阴性。治疗成功:包括治愈和完成治疗。治疗失败:痰涂片或在治疗的第5个月末或疗程结束时的培养结果为阳性。死亡:在开始治疗前或在治疗过程中由于任何原因死亡。失访:没有开始治疗或治疗中断连续2个月或以上。其他:除去以上5类之外的转归。

比较两组治疗6个月后肺部病灶吸收情况[8]:与治疗前相比,完全吸收(无病灶)、显著吸收(病灶吸收≥1/2原病灶)、吸收(病灶吸收<1/2原病灶)、不变(病灶无明显变化)、恶化(病灶扩大或播散)。吸收率=(完全吸收+显著吸收+吸收)例数/总例数×100%。

1.5 统计学方法

采用SPSS 23.0软件分析数据,等级资料采用非参数检验,计数资料采用χ2检验或Fisher确切概率法,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

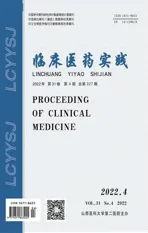

2.1 两组患者临床疗效比较

两组患者共有4 例失访,观察组中1 例患者自行停药,对照组中3 例因肝功能受损中断治疗超2个月而失访。另外对照组中1 例因外出干农活不慎摔倒死亡。两组治疗成功病例比较,差异有统计学意义(Z=1.997,P<0.05)(见表1)。

2.2 两组患者肺部病灶吸收情况比较

对照组肺部病灶吸收率为77.5%,观察组肺部病灶吸收率为90.0%,两组患者肺部病灶吸收率比较差异有统计学意义(Z=2.207,P<0.05)(见表2)。

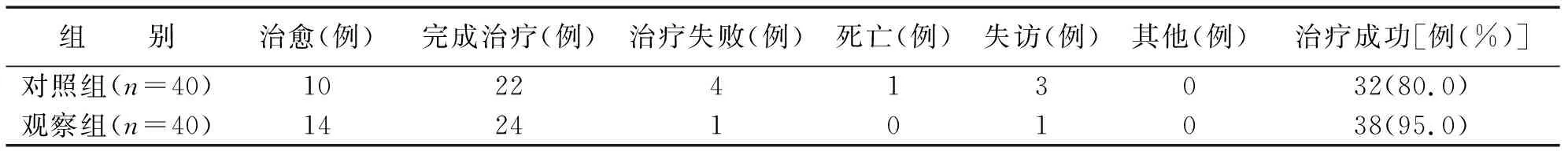

2.3 两组患者肝损伤程度比较

对照组肝损伤发生率为20.0%,观察组肝损伤发生率为5.0%,两组比较差异有统计学意义(Z=2.044,P<0.05)(见表3)。

2.4 两组患者治疗期间发生肝损伤时间情况比较

对照组肝损伤大部分发生在1个月内,其次在2个月内。观察组仅在治疗后1个月和2个月各发生1 例。两组发生肝损伤时间比较差异无统计学意义(χ2=1.776,P>0.05)(见表4)。

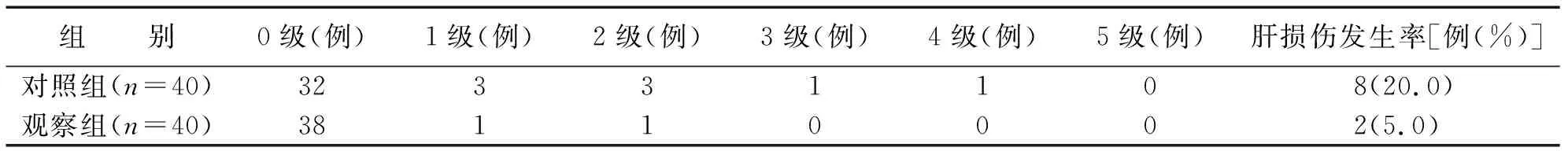

2.5 两组不良反应发生情况比较

两组不良反应发生率比较差异有统计学意义(χ2=5.165,P<0.05)(见表5)。

表1 两组患者临床疗效比较

表2 两组患者肺部病灶吸收情况比较

表3 两组患者肝功能损伤程度比较

表4 两组患者治疗期间发生肝损伤时间情况单位:例(%)

表5 两组不良反应发生情况比较

3 讨 论

目前国内结核病的发病率和病死率居高不下,严重威胁人们身体健康[9]。西医多采用抗结核多药联合治疗,成为药物性肝损伤常见原因之一[3,10]。有文献报道,抗结核药物性肝损伤的发生率为2.0%~28.0%[11-12],抗结核药物性肝损伤多发生在用药后1周~3个月[13],与本研究结果一致。抗结核药物引起的肝损伤导致部分患者无法完成标准抗结核治疗,降低患者治疗依从性,导致治疗失败,甚至引发致命性结局[14]。肺结核在中医古籍中属于“肺痨”“痨瘵”范畴,朱丹溪提出“痨瘵主乎阴虚”,认为痨瘵发病主要为阴虚引起,确立了滋阴降火的治疗方案,虞抟则提出“杀虫”与“补虚”两大治则。肺痨致病不外乎内外两端,外因感染痨虫,内因肺阴虚弱,卫外不能,“脾气散精,上归与肺”,肺虚则子盗母气继而脾虚而致气阴两虚之象,临床多见于咳嗽、气短声低、午后潮热、自汗与盗汗并见、乏力纳差等。肺结核治疗药物多为滋阴润肺之品,久之则滋腻碍胃,影响脾胃的正常运行,导致脾胃虚弱,中气不足,而西药抗结核毒性较大,不良反应较多,也会对脾胃造成一定影响[15]。

本研究加用抗痨合剂辅助治疗肺结核,重在增强患者体质,改善临床症状,减轻甚至消除抗结核药的不良反应,以保证治疗的全程性及安全性。抗痨合剂以参苓白术散为基础方,加土茯苓、绿豆、苏叶、炒山楂、炒谷芽、炒麦芽、生甘草组成,方中人参、白术、土茯苓为君药,益气健脾、补阳益阴,而人参为抗痨之主药,具有气阴双补之功。加用绿豆、土茯苓、苏叶、生甘草4种解毒药物,可减轻抗结核药物的肝脏毒性。抗结核药物多导致胃肠道反应,因此加用炒山楂、炒麦芽等消食开胃之品,正如国医大师洪广祥提出的“每减一分药毒,多留一分元气”,以“补虚培元,一则兼顾肺脾,二则减轻药毒”配伍,既补脾益肺,又解化药毒、调和脾胃,可有效对抗结核杆菌[16]。抗结核治疗转归是评价药品治疗效果的重要指标。本研究结果显示,在肺结核患者肺部影像学病灶吸收方面,观察组较对照组吸收明显,差异有统计学意义。由此可见,抗痨合剂可促进肺结核患者肺部病灶吸收,提高结核菌转阴率,对于肺结核患者的治疗转归十分有利。本研究观察组肝损伤发生率、肝功能受损程度明显低于对照组(P<0.05)。由此可见,抗痨合剂联合西药抗结核治疗可减少抗结核药物的不良反应及由此引起的药物性肝损伤,提高患者用药依从性,减轻患者经济负担。

综上所述,针对气阴两虚型肺结核病患者给予抗痨合剂辅助治疗,可降低不良反应发生率,显著提高临床疗效。