太原市杏花岭区学龄前儿童屈光状态及影响因素分析〔1〕

2022-04-20李彤杨博文王璇

李彤,杨博文,王璇

(1.山西医科大学第二医院,山西 太原 030001;2.昆明医科大学海源学院,云南 昆明 650000)

最新流行病学调查显示,全世界约有14.5 亿人患有近视,发病率高达22%[1]。目前病理性近视已成为全球范围内重要的致盲性眼病[2],高度近视的患者由于视网膜、脉络膜和巩膜厚度变薄,视网膜、脉络膜结构发生退行性改变,牵拉性、萎缩性黄斑病变及脉络膜新生血管造成严重的视力损伤[3]。目前近视确切的病因尚不清楚,认为其发生发展受遗传和环境因素的影响[4-5]。为了探明近视的发病机制,人们进行了大量的实验研究[6-16],提出了调节学说﹑离焦学说﹑形觉剥夺学说及视网膜多巴胺含量、巩膜缺氧重塑和脉络膜血流等多种假说。根据各种假说发明了多种近视防控手段,角膜塑形镜和低浓度阿托品是目前较为常用的延缓近视发展的方法,不少临床研究都证实了其有效性。然而,部分受试者出现了停止治疗后近视度数反弹的现象,因此近视防控依然任重而道远。

近视的本质是眼轴过度延长导致眼球形态发生改变。学龄前作为眼睛发育的关键阶段,是眼轴快速增长的重要时期,推迟近视发生时间能有效阻止近视的进展,因此学龄前儿童近视防控就显得格外重要。本研究旨在研究太原市杏花岭区学龄前儿童近视患病率、屈光状态、眼轴长度与遗传及环境的相关性,为学龄前儿童眼健康提供个性化的指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取太原市杏花岭区3 所幼儿园4~6 岁儿童361 例,其中男204 例,女157 例。入选标准:无先天性眼部疾病,家长知情同意、自愿参与,且幼儿愿意配合检查。首先填写问卷调查表,包括年龄、性别、父母屈光状态、户外活动时间、电子产品使用时间(包括看电视、使用电脑及其他电子产品的时间)、平均阅读距离及睡眠时间。然后进行相关眼部检查,包括视力、眼前节、眼底、屈光度及眼轴长度检查,并对结果进行统计分析。

1.2 方法

由眼科医生对所有受检儿童进行眼部检查,包括视力、眼前节、眼底、屈光及眼轴长度测量。视力检查采用标准对数视力表,测试前向幼儿详细讲解视力测试方法,使其能够配合测试。检查时两眼分别进行,先右后左。用小板遮盖一眼,检查者用指示杆指示视力表视标,嘱被检者说出或用手势表示该视标缺口方向,逐行检查,找出被检者的最佳辨认行。眼前节、眼底采用手持式裂隙灯及直接检眼镜检查。屈光状态则使用手持自动验光仪,在非睫状肌麻痹状态下进行检测,测量距离35 cm,连续测量3 次,取平均值为检查结果。眼轴测定使用德国蔡司IOLMaster人工晶体生物测量仪,连续测量3次,取平均值为检查结果。

1.3 视力筛查标准及屈光度计算

视力筛查标准:≥4~<5 岁年龄组裸眼视力≥4.8为正常视力,≥5~<6 岁年龄组裸眼视力≥4.9为视力正常,≥6~<7 岁年龄组裸眼视力≥5.0为正常视力。屈光度数按等效球镜计算。等效球镜度数(SE)=球镜度数+1/2柱镜度数,SE≤-0.50 D为近视,-0.5D

1.4 统计学方法

采用SPSS17.0系统软件进行统计学分析。计数资料以百分率(%)表示,多组间比较采用方差分析,进一步两两比较采用LSD-t检验。使用Logistic回归分析自变量、应变量之间的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 学龄前儿童视力异常检出率

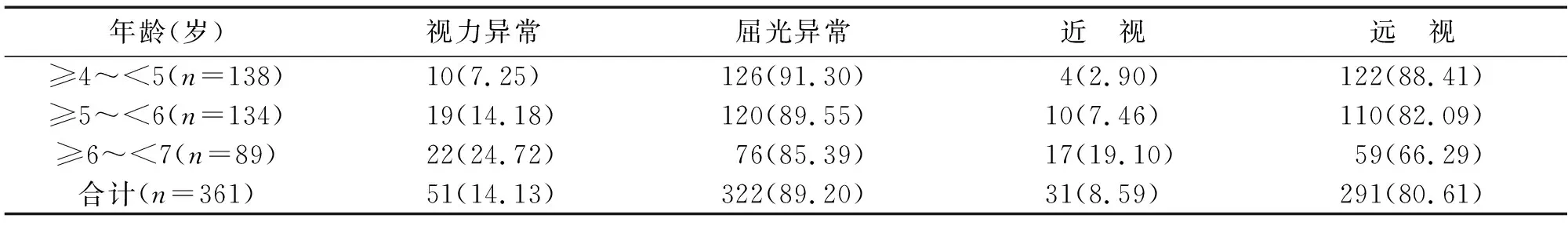

共有361 例学龄前儿童参与了该分析,视力异常的检出率14.13%(51/361),其中近视检出率为8.59%(31/361)(见表1)。

2.2 各年龄组屈光状态检出率

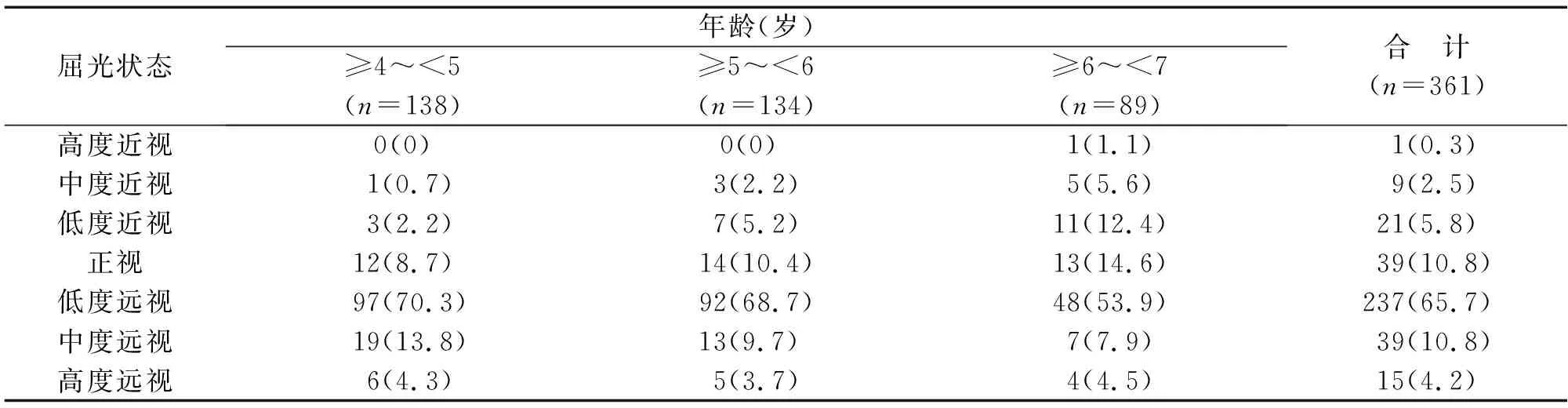

被检儿童中大部分屈光状态为低度远视,保留了部分屈光储备,随年龄增长,屈光储备逐渐减少,近视率增加(见表2)。

2.3 学龄前儿童裸眼视力异常的影响因素分析

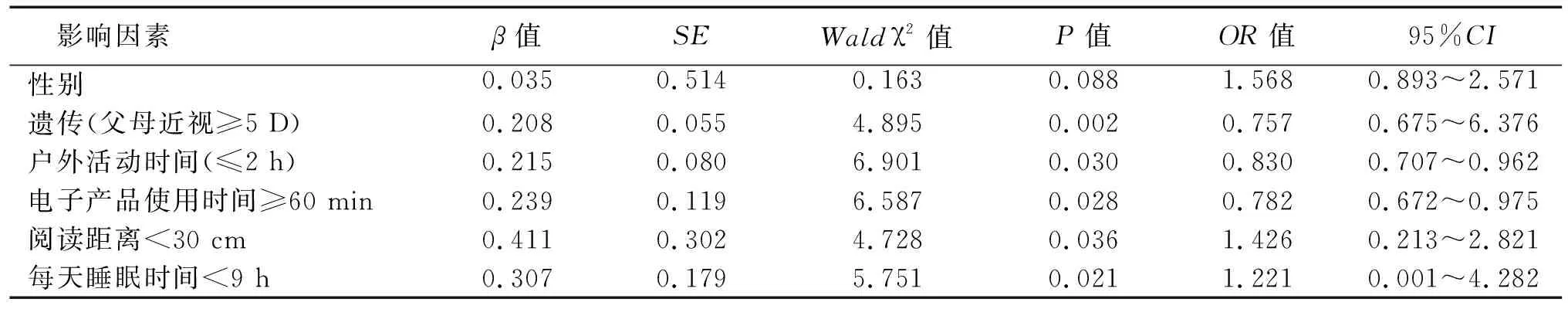

以近视作为因变量,以调查的资料作为自变量,Logistic回归分析显示,遗传、户外活动、电子产品使用时间、阅读距离、睡眠时间是影响学龄前儿童屈光不正的主要因素(P<0.05)(见表3)。

2.4 学龄前儿童视力眼轴长度结果

眼轴越长,近视屈光度越高(见表4)。

表1 学龄前儿童视力异常检出情况单位:例(%)

表2 361 例儿童各年龄组屈光状态检查情况单位:例(%)

表3 学龄前儿童裸眼视力异常的影响因素分析

表4 不同屈光状态眼轴长度比较

3 讨 论

目前近视的患病率越来越高,而且低龄化趋势明显,早期发病的儿童尤其容易发生与近视相关的多种并发症,如视网膜脱离、青光眼、白内障、视盘改变和黄斑病变[3]。近视的高患病率以及造成的视力受损构成了重大的公共卫生挑战。早发性近视的儿童由于疾病持续时间更长,近视进展更快,发展为高度近视和发生近视性黄斑变性的风险更大。但由于眼部检查尤其是视力检查需要被检查者具有一定的理解及配合能力,4 岁以下儿童理解及检查合作能力差,结果可靠性低,因此我们选择4 岁以上儿童进行视力及屈光检查。本研究发现太原市杏花岭区4~6 岁儿童视力筛查异常率为14.13%,高于北京市海淀区学龄前儿童视力异常率12.64%[17],与秦皇岛市学龄前儿童视力异常率13.8%相仿[18],可能与未使用睫状肌麻痹剂对屈光检查结果有干扰有关。

人眼的屈光状态随着年龄的增长不断变化。幼年时期,人眼的发育从远视向正视发展,自出生至7 岁人类眼球发育最为迅速,眼屈光度向近视方向移动,远视程度下降。正常婴儿眼的屈光状态为2~3 D(远视),眼屈光值随着年龄增长逐渐下降,学龄前儿童仍以远视为主。汪芳润等[19]对1 519 例4~6 岁儿童屈光状态进行统计后得出其中96.45%为远视,1.51%为近视,正视者2.04%。平均屈光度为1.97 D。

眼轴长变是人眼屈光状态的决定因素,屈光不正的程度只是眼轴长短量的不同,并没有质的区别。正常人眼前后轴长为24 mm,超过24 mm为近视,短于24 mm为远视。新生儿的眼球小,平均前后径长17.9 mm,屈光状态几乎都是远视[20]。随着小儿发育成长、眼球变大、眼轴延长,直至成年多变为正视。这种变化过程称为正视化[20]。近年来的研究认为儿童正视化进程提前,近视低龄化加重[1]。本研究结果显示,近视儿童眼轴长度明显大于视力正常儿童,说明大部分近视仍为轴性近视。

目前近视发生的原因和机制尚未得到明确的阐述,倪敏健和褚仁远[21]认为,近视发生可能与调节因素、形觉剥夺、神经递质、遗传学及围产期等因素有关,但目前尚无定论。

Sorsby等[22]指出遗传是影响近视眼眼球轴长变化的主要因素,但引起单纯性近视的主要原因为过度近距离用眼。Kinge等[23]强调近视眼的获得性,指出近视的本质是因持续近距离工作引起晶体屈光力适应性增加所致。长时间近距离工作睫状肌持续收缩引起痉挛,调节力下降,在远距离用眼时晶状体不能及时复原,视网膜处于持续离焦状态,诱发假性近视和轴性近视[24]。目前有许多调查研究支持这一理论:对台北小学二年级(7~8 岁)儿童进行眼屈光检查后显示,较近的阅读距离是近视进展的危险因素[25]。调查广州3 055 例小学生[年龄为(13.6±1.6) 岁]的屈光及生活习惯后发现,阅读距离小于25 cm的儿童比阅读距离在25~29 cm或29 cm以上儿童更易患近视[26]。夜间或周末参加非正规学校补习班(≥2 h/d)的台湾儿童近视发生风险增加[25]。本研究中,我们也发现阅读距离近与儿童近视的发生相关。

户外活动被证明是延迟近视发生的最强环境因素。悉尼青少年视觉和眼研究中心(SAVES)花费了5~6 年的时间对892 例6 岁及1 211 例12 岁儿童进行随访跟踪,评估后认为近视儿童与非近视儿童相比,户外活动的时间较少(6 岁组16.3 h vs 21.0 h,P<0.0001;12 岁组17.2h vs 19.6h,P=0.001)[27]。研究证实户外活动时间与近视的发生呈负相关,3~9岁时增加户外活动时间可以降低10~15 岁时近视发病率[28]。一项随机临床试验中,学龄儿童每天进行40 min的户外活动,持续3年,近视发病率从39.5%降低到30.4%[29]。研究显示户外活动可以在1 年内抑制30%的6~7 岁儿童近视的进展[30]。

目前为止,近视眼的发生、发展并未有完全统一的看法及意见。Jones-jordan等[31]追踪调查相同环境暴露的兄弟姐妹的屈光状态后认为近视眼的进展与近距离工作或户外/运动活动没有很强的相关性。SAVES研究后指出近距离工作是6 岁组儿童近视的一个危险因素,但对12 岁组儿童的屈光状态影响不大[27]。这一结果提示近距离工作可能是诱发较小儿童早期近视的一个因素。早发近视与晚发近视的发展机制可能存在差异。近视儿童与正常视力儿童相比,近距离工作的时间较后者显著增加(19.4 h vs 17.6 h)。然而与户外活动相比,近距离工作与近视发生的相关性较低。或许这两种因素的结合造成了近视的发展。

有人对睡眠时间与近视发生的相关性进行了研究。Gong等[32]对北京市18 个城区年龄为(12.1±3.3) 岁的15 316 例学生进行问卷调查后发现,睡眠时间少于7 h或睡眠时间约为8 h的儿童近视的患病率高于每天睡眠时间为9 h或以上的儿童。目前睡眠时间影响近视发生的机制尚不清楚,推测在睡眠期间睫状肌静息状态可以防止或减轻近视的进展,或者昏暗光线刺激杆状细胞通路与人类近视的发生发展有关[33]。一项针对10~15 岁的澳大利亚儿童的研究表明[34],与非近视儿童相比,近视儿童在暗光和户外亮光条件的时间更少。

鉴于近视发生发展的多种影响因素,普遍认为延缓或控制近视的发生及进展需要多种方式或手段。环境因素是导致眼轴增长、近视发展的重要原因,学校和家长应正确引导儿童和青少年养成健康的生活方式和学习习惯,增加室外活动时间,减少近距离用眼时间,保证充足的睡眠,鼓励孩子树立正确的近视眼防控理念。对于近视眼进展较快的高危人群,可以采取必要的干预手段尝试控制。角膜塑形镜[35]和低浓度阿托品是目前较常用的延缓近视发展的方法。行为改变、及时采取预防措施对延缓或杜绝近视的发生尤为重要。