重症医学科营养支持小组干预在重型颅脑损伤患者护理中的应用

2022-04-20叶爽刘冰

叶爽,刘冰

(南阳医学高等专科学校第一附属医院 外科重症医学科,河南 南阳 473000)

重型颅脑损伤属临床常见急危重症之一,主要是因暴力直接或者间接作用于脑部所致,具有较高的致死、致残率,严重威胁患者的生命安全[1]。因重型颅脑损伤患者普遍处于昏迷状态,丧失自主进食能力,机体高代谢状态下营养物质快速消耗而容易诱发营养不良,进一步加重患者病情并影响其转归,故予以患者营养支持尤为重要[2]。基于此,本研究旨在探讨重症医学科营养支持小组干预在重型颅脑损伤患者护理中的应用效果,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2020年1月至2020年12月我院收治的70例重型颅脑损伤患者,按随机数字表法分为对照组(n=35)和观察组(n=35)。对照组中男20例,女15例;年龄28~72岁,平均年龄 (48.58±8.10)岁;致伤原因:交通事故25例,高空坠落9例,其他1例;格拉斯哥昏迷评分4~8分,平均格拉斯哥昏迷评分(4.00±2.00)分。观察组中男18例,女17例;年龄26~75岁,平均年龄 (48.67±8.33)岁;致伤原因:交通事故28例,高空坠落6例,其他1例;格拉斯哥昏迷评分3~8分,平均格拉斯哥昏迷评分(4.50±1.50)分。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准纳入标准:①符合重型颅脑损伤的诊断标准[3]并经影像学检查确诊为颅脑损伤;②患者家属对本研究知情同意。排除标准:①植物生存状态者;②家属放弃接受进一步治疗者;③合并营养不良者;④存在肠内营养支持禁忌者。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组对照组患者行常规护理,包括密切监测生命体征以及中枢神经系统变化,用药时严格执行三查七对制度,按照无菌操作规范执行护理操作,妥善固定及维护管路,预见性使用约束性保护措施,做好基础护理以及并发症预防工作,意识清醒者提供心理支持等。营养支持按照以往常规操作进行,经由患者鼻腔置入空肠营养管后注入安素肠内营养粉剂(ABBOTT LABORATORIES B.V,注册证号H20181147),6量勺粉剂加入200 mL温水中配置成为250 mL安素液,匀速滴注,热量维持在20~30 kcal·kg-1·d-1。

1.3.2 观察组观察组患者在常规护理基础上行重症医学科营养支持小组干预。由重症医学科护士长任组长,医师、营养师、药师、护师/护士为组员组建重症医学科临床营养支持小组。各组员上岗前由组长开展营养知识及技能、营养风险筛查、胃潴留监测、管饲途径及营养制剂选择、肠内营养并发症评估与预防、不良事件上报等培训,全员通过考核后方可上岗。由重症医学科营养支持小组对本组患者的营养状态展开科学评估,利用Clifton公式[4]定期(5~7 d)计算出每个患者的能量消耗量。初始安素液的输注为总需求量的25%,每天以25%递增直至全量输注,如有不足则通过静脉补充;同时积极与患者家属沟通交流,根据患者饮食偏好添加相应的调味剂,包括水果、花生等,输注速度、浓度以患者能够耐受为宜,具体热量根据患者的具体需求而定。

1.4 评价指标①相关营养指标。分别于护理前、转出重症医学科时采集两组患者的空腹静脉血3 mL,利用迈瑞医疗生产的BS-360E全自动生化分析仪测定血浆蛋白、前清蛋白、转铁蛋白水平。②胃肠功能紊乱发生情况:统计两组患者在转出重症医学科时的胃潴留、腹胀、便秘/腹泻等发生情况。

1.5 统计学处理采用SPSS 25.0统计软件处理数据。计量资料以±s表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

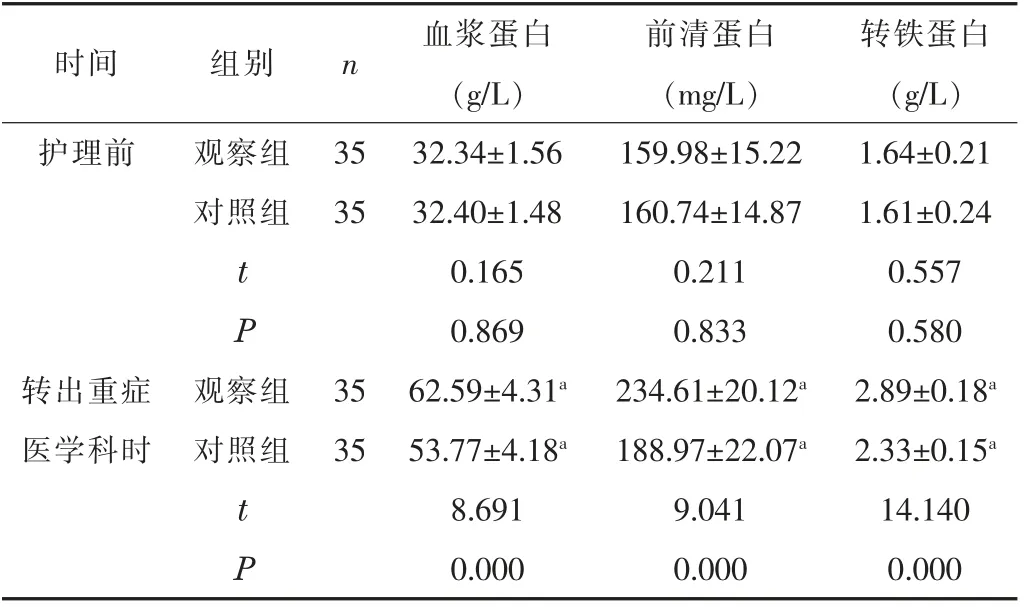

2.1 相关营养指标护理前,两组患者的血浆蛋白、前清蛋白、转铁蛋白水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);转出重症医学科时,两组患者的血浆蛋白、前清蛋白、转铁蛋白水平均较护理前升高,且观察组的血浆蛋白、前清蛋白、转铁蛋白水平均显著高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的血浆蛋白、前清蛋白、转铁蛋白水平比较(±s)

表1 两组患者的血浆蛋白、前清蛋白、转铁蛋白水平比较(±s)

注:与本组护理前比较,a P<0.05。

转铁蛋白(g/L)护理前 观察组 35 32.34±1.56 159.98±15.22 1.64±0.21对照组 35 32.40±1.48 160.74±14.87 1.61±0.24 t 0.165 0.211 0.557 P 0.869 0.833 0.580转出重症医学科时时间 组别 n 血浆蛋白(g/L)前清蛋白(mg/L)观察组 35 62.59±4.31a 234.61±20.12a 2.89±0.18a对照组 35 53.77±4.18a 188.97±22.07a 2.33±0.15a t 8.691 9.041 14.140 P 0.000 0.000 0.000

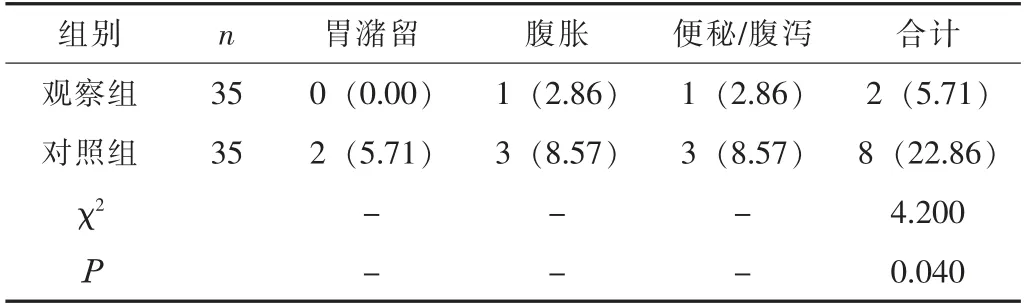

2.2 胃肠功能紊乱发生情况观察组的胃肠功能紊乱发生率为5.71%,显著低于对照组的22.86%(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者的胃肠功能紊乱发生情况比较[n(%)]

3 讨论

近年来,重型颅脑损伤已经成为导致患者死亡的主要原因之一。由于重型颅脑损伤患者昏迷时间长,持续性意识障碍导致其难以经口摄食,使得机体能量摄入量大幅减少,随着病程的延长以及应激反应的影响,更容易出现低蛋白血症、负氮平衡等情形,最终引起营养不良;而营养不良发生后又会对患者的机体免疫功能造成不良影响,加大死亡风险并影响其预后[5]。因此,加强对重型颅脑损伤患者的营养支持临床意义重大。

以往重症医学科采取的护理模式虽然也提供了营养支持,但却并未考虑患者的实际热量需求,按照恒定热量输注的营养液或因患者胃肠负荷加重而诱发胃肠功能紊乱,或因热量输注不足而导致营养物质补充不足,诱发营养不良。因此,将最新营养支持理念推向临床,形成规范化的营养护理措施,降低营养支持过程中并发症发生率,推动护理学科向更专业化方向发展成为当务之急。营养支持小组由护士长、专科医生、营养师、药师、护师/护士组成,通过科学的评估方法了解患者的营养状态并定期计算其所需热量,据此调整热量供给以及输注的营养液配方,从而使营养支持更加专业化、规范化、标准化[6-7]。本研究结果显示,观察组转出重症医学科时的血浆蛋白、前清蛋白、转铁蛋白水平均显著高于对照组,胃肠功能紊乱发生率显著低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),提示重症医学科营养支持小组干预在改善患者营养状况,降低胃肠功能紊乱发生风险方面发挥了显著作用。

综上所述,重症医学科营养支持小组干预有助于进一步改善重型颅脑损伤患者的营养状况,降低患者胃肠功能紊乱发生风险。