文明龙山 无双黑陶

2022-04-20周浩然郭映雪

周浩然 郭映雪

摘 要:蛋壳黑陶的制作工艺无与伦比,代表着史前制陶的巅峰,为山东龙山文化所独有,是山东特有的文化符号。文章赏析了山东博物馆馆藏蛋壳黑陶杯的精品典型,并对蛋壳黑陶的发现、所处的龙山文化时代、所蕴含的文化内涵以及在现代的传承和应用进行探讨,对弘扬优秀传统文化、提升文化自信具有积极的意义。

关键词:龙山文化;蛋壳黑陶;镇馆之宝;制作工艺

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2022.04.004

山东,东临大海,泰山居中,物华天宝,人杰地灵。在新石器时代,文明的火种垂青着这片土地,智慧的东夷人在这片热土上创造了辉煌的史前文明。蛋壳黑陶作为山东地区史前文化鼎盛期的巅峰之作,是东夷文化最耀眼、最富有标志性的文化符号,浓缩了山东龙山文化丰富的历史文化内涵,创造了一个时代的奇迹。

1 它是山东博物馆的镇馆之宝

山东博物馆是一座拥有百余年发展历史的综合性地质博物馆,受齐鲁文化、黄河文化和儒家文化的深厚滋养,气蕴丰厚,馆藏丰富,是传承弘扬优秀齐鲁文化、保护研究历史文化遗物、服务山东经济文化发展的重要文化窗口。2010年11月,伴随着新馆的对外开放,山東博物馆“十大镇馆之宝”评选活动面向全社会展开,经过层层筛选,蛋壳黑陶杯脱颖而出,成为山东博物馆十大镇馆之宝之一。

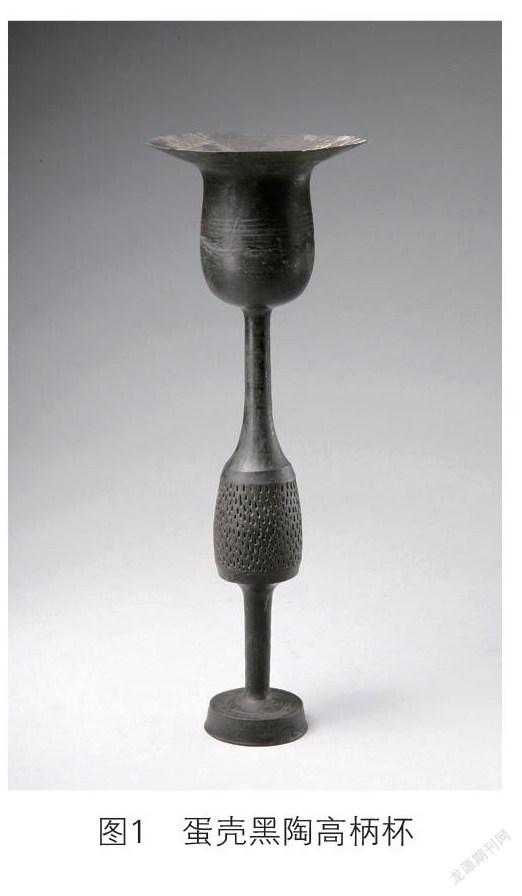

精美的蛋壳黑陶杯造型空灵,体态优美,多由杯口、杯身、杯柄和底座四部分组成,大盘口的造型是黑陶杯最突出的特点。在装饰方面,崇尚简约,杯身多素面,杯柄部分多装饰镂孔,刻画竹节纹、波纹和弦纹等纹饰,部分杯体与高柄之间为粘接而成,也有将杯柄套入杯体的套杯式。目前,山东博物馆收藏和展示的蛋壳黑陶杯有10余件,分别出土于潍坊姚官庄、临沂大范庄、日照东海峪和安丘峒峪等遗址。

东海峪遗址出土的蛋壳黑陶高柄杯(图1)空灵精美,体态修长,通体乌黑,杯身上装饰数道凹弦纹,高柄中部隆起,其上以镂孔为饰,其内暗藏一粒陶珠,杯身晃动时,陶珠碰撞杯体会发出清脆悦耳的响声,设计独到,构思巧妙,是一件绝无仅有的古代艺术珍品。

大范庄遗址出土的蛋壳黑陶高柄杯(图2)端庄典雅,宽平沿外张,筒状腹,柄部中空,上下各一细束腰,鼓起部分满饰竖条形镂孔,台阶形圈足。镂孔设计感极强,共七横排,上下交错排列,生动空灵,均匀美观,彰显着低调奢华的美感。

姚官庄遗址出土的蛋壳黑陶杯现代感十足,形制如同酒杯,器形丰满,杯口和杯身套合而成,杯口作宽平沿,杯身饰数周平行弦纹,弦纹间又装饰以几何形镂雕和成组的刻纹,设计精巧,现代感极强。作为史前最精美的艺术杰作,这些蛋壳黑陶杯以高贵、神秘的身姿向世人展示着山东史前时期文化的辉煌。

2 它诞生于文明的龙山时代

蛋壳黑陶首次发现于20世纪20年代,其发现归功于我国第一代考古学家吴金鼎先生。时间回溯到1928年,吴金鼎先生乘火车到章丘龙山考察,在当地俗称城子崖的地方,一条古文化地层带引起了吴老的注意,此后两年的时间内,吴老六赴龙山城子崖,确认了此处为一处重要的古文化遗址,并发现了磨光黑陶的存在。吴老在城子崖的重要发现引起了当时“中央研究院”历史语言研究所考古组专家的重视,在傅斯年的积极推动下,“中央研究院”与山东省政府合组的山东省古迹研究会于1930年11月4日成立,11月10日,山东省古迹研究会龙山考古队正式开始了对龙山城子崖遗址的考古发掘,此次发掘历时一个月,出土文物23878件。就在此次发掘中发现了蛋壳黑陶的碎片,经测量,这些碎片的厚度不超过0.2毫米,乌黑发亮,给人一种至纯至坚之美。当时的考古学者生动地概括出了它们的特点,那就是“黑如漆,亮如镜,薄如纸,硬如瓷”,并赋予它们一个响亮的新名字—“蛋壳陶”。城子崖遗址也因黑陶的发现和龙山文化的确立而闻名于世,成了举世公认的考古圣地。

城子崖的发掘,拉开了山东史前考古的序幕,之后经过数代考古人的努力,在山东建立起后李文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化、岳石文化的完整考古学文化发展序列。山东龙山文化承袭大汶口文化发展而来,下启青铜时代,是新石器时代文化的巅峰,代表了当时最先进的人类文明。

龙山文化时期的手工业制作非常发达,制陶、制玉都是龙山文化时期重要的手工业部门。龙山文化陶器以黑陶最富特色,是承袭大汶口文化时期的黑陶发展而来,器形更加丰富,制陶技术更为精湛,以大汶口文化黑陶高柄杯为原型,将薄胎工艺发展到了极致,创烧出举世无双的蛋壳黑陶杯,带领制陶业走上了史前制陶的巅峰。蛋壳黑陶杯制作难度高、出土数量少,仅出土于大中型墓葬,在墓中摆放位置特殊,已经脱离了实用器的范畴,是服务于贵族阶层,是用于祭祀等礼仪性活动的陶礼器。藏礼于器,标志着阶级社会雏形开始形成,体现了先民们对文明社会秩序建立的追求和探索,彰显着龙山时代的文明与进步。

与陶礼器同时期的玉礼器也极为发达。海岱文化区的玉器玉质优良,器形独特,牙璧、牙璋等玉器均起源于海岱地区,对其他地区的玉器造型产生了深远的影响。现藏于山东博物馆的兽面纹玉圭为史前玉器的杰出代表。此件玉圭于山东日照两城镇征集而得,其制作规整,沁色丰富,两面雕琢纹饰,均为神面纹,风格迥异,一面繁缛精致,一面简单古拙,反映出山东史前先民高超的制玉水平和审美情趣。

文字的出现也是龙山时期文化高度发达的标识。早在大汶口文化时期,山东地区就已经出现刻在大口尊上的陶文,至龙山文化时代,文字更加成熟,邹平丁公遗址发现了震惊世界的刻字陶文。文字陶片为直壁大平底盆的底部残片,上刻5竖行11字。丁公陶文是我国目前发现最早的古文字,把我国文字出现的时间向前推了八九百年,对研究中国古文字的产生与发展、中华文明的起源具有重大的历史与现实意义。

随着社会生产力的空前发展和社会复杂化程度的提高,龙山文化时期城址普遍出现。就目前的考古发掘成果看,海岱地区史前城市分属大汶口文化晚期、龙山文化两大时期,是中国史前城址发现数量较多、分布较为集中的文化区域。许多专家认为龙山时代城址的普遍出现表明当时的社会可能已经进入了古国时代,可与文献上的“万国时代”相印证,文明的曙光已经照亮了龙山时代的山东大地。

3 它的制作工艺举世无双

蛋壳黑陶杯追求极简至美的艺术效果,其器形相对固定,简约而不简单,从纯度到质感再到设计,追求“无所不用其极”的制作品质,至今无法超越,不仅是山东第一,也是中国第一,在世界制陶史上也无出其右者,堪称艺术的瑰宝、民族的骄傲。其薄、硬、光、黑等典型特点的形成,是对古代陶工高超精湛制陶技艺的生动再现。

蛋壳黑陶的第一个特点是薄。正如蛋壳陶的名称所概括的那样,其陶胎薄如蛋壳,最薄处多在盘口部位,一般厚度为0.2~0.3毫米,最厚的地方也不足0.5毫米,陶胎之薄,无与伦比。即使在现代,制作如此薄的陶器,也是极富挑战的事情。经专家多年来的研究,蛋壳陶薄胎的成型得益于陶泥的选择以及快轮拉坯和修坯技术的运用。陶泥的选择对陶器的性质起着决定性的作用。蛋壳黑陶杯均为泥质陶,与一般的陶器相比蛋壳陶对陶泥的要求极为苛刻,其细腻程度甚至超过现代工艺生产的陶土。在精选陶泥的基础上,拉坯是陶器塑形的关键,拉坯是轮制技术出现以后的产物。轮制技术出现以前,古人制陶多采用泥条盘筑法。在山东地区,泥条盘筑法制陶多应用于大汶口文化早期以前,在大汶口文化中期至晚期阶段,轮制技术得到广泛应用并发展为快轮制陶。快轮制陶在原始手工业发展史上具有里程碑式的意义,为制陶业打开了一片广阔的新天地。蛋壳黑陶的制作即应用了成熟的快轮制陶技术,而且采用了分段轮制而后组装成型的方式,这种分段轮制的方式分解了整器制作的难度,同时组装成型也展现出了陶工对器形的控制能力和高超的衔接技术。

蛋壳陶的薄制成形,轮制技术起到了重要的作用,在此基础上的修坯工序可使陶坯达到更加理想的造型效果。修坯会使陶坯不断减薄,有学者认为这种对特殊器形拉坯后修坯减薄的过程大约就是蛋壳陶能够出现的重要原因所在。快轮拉坯或修坯时,手或工具会在器物上留下许多均匀的同心圆状的旋纹,这些旋纹随着快轮的转动和坯体的变化而变化,见证了陶土“成长”为陶坯的全过程,给人以蓬勃向上的律动感。

蛋壳黑陶的第二个特点是光,所谓光,是指其表面的光泽有金属质感。龙山黑陶无釉而光的技术关键在于砑光工艺,在砑光的过程中,需要工匠们用光滑的工具在坯体表面进行长时间地来回打磨,经过砑光后的胎体表面致密光洁、细腻莹润,产生了金属光泽的视觉效果,熠熠生辉。

蛋壳黑陶的第三个特点是黑,黑是蛋壳陶最重要的特点之一。与黑皮陶的黑不同,蛋壳黑陶的黑极为纯粹,通体乌黑、表里如一。这种黑是史前先民的审美取向和尚黑情结在陶器制作中的具体反映,与东夷人尚黑的习俗密不可分。关于东夷部族的尚黑习俗,古籍中多有记载。如在《淮南子》《山海经》中记载远古时期,在东北及渤海、黄海沿岸,有黑齿国、玄股国等部落,其居民喜着黑衣、以黑为美。另外,有虞氏、夏后氏等均崇尚黑色,这些在古籍中也有记述。龙山时代的陶工使用精湛的制陶技术将这种尚黑意识转化为了具象表达。研究表明蛋壳黑陶之所以通体黑色主要靠窑温控制以及高温渗碳技术。

黑陶的烧制过程对于窑温火候的控制要求极高,火候控制不好,就会出现炸裂和变形,同时把薄而易碎的陶坯放入窑室的过程也存在稍有不慎就前功尽弃的风险。现代研究发现,蛋壳黑陶在烧制时窑室温度已到1000摄氏度左右,极有可能使用了专用匣钵装置,使陶坯在入窑和烧制过程中不易变形和损坏。另外,陶器的成色还与陶窑结构、烧制方法有关。根据土法制陶的经验,红色陶器是敞开窑顶烧制的,灰、黑色陶器则是在敞烧到一定程度之后,封闭窑顶和进行渗碳实现的。蛋壳黑陶之所以呈黑色,高温渗碳是技术的关键。高温渗碳是在强还原焰气氛中实现的。具体做法是在烧窑后期,封闭陶窑的排烟孔,使窑内积聚大量黑色浓烟,其中微小的炭粒不断进入陶胎空隙,并逐渐向陶胎内部扩散,直至吸附作用停止,从而形成胎体致密、内外均黑的黑陶。

龙山文化黑陶的制作,体现了史前工匠精湛的制陶技术和无比的智慧,承载着史前先民纯真的信仰和对于美好生活的追求和向往,是古东夷人精神追求与技术碰撞后开出的黑色之花,魅力了整个龙山时代。目前我们虽然对蛋壳陶的制作工艺有了大致的了解,但是其烧制过程仍有许多未解之谜,其仍然是现代人无法完全复制和难以企及的技术高峰。

4 与龙山文化一起汇入中华文明

龙山文化所处的年代为距今4600—4000年之间,其文化发展程度在当时整个黄河流域居于领先地位,是山东地区史前文化发展的鼎盛时期。随着人类文明脚步的不断前进,在龙山文化之后,青铜时代全面拉开帷幕,青铜器在器形上承袭了陶器,在纹饰方面较陶器有了重大突破,因青铜器硬度大、可塑性强、耐腐蚀、色泽光亮等显著优势,最终取代了陶器成了贵族阶级的新宠,继陶器时代之后,在人类历史上书写了一段熠熠生辉的历史。

青铜时代的到来,使龙山时代和蛋壳黑陶杯成了历史。蛋壳黑陶杯虽然在龙山文化之后悄然退出历史舞台,但并没有离我们远去,作为东夷文化文明进步的象征,龙山文化与蛋壳黑陶杯所承载的文化和时代内涵,历经夏、商、周三代的积淀,为齐鲁文化的繁荣提供了深厚的文化滋养,历秦入汉,最终融入中华文明的大潮流中,成为中华民族上下五千年悠久历史文化链上的重要一环,并流传至今,成为山东古代先民留给今人的巨大财富,这笔财富在现代被山东人很好的继承,并不断发扬光大。

在山东博物馆率先挖掘这笔财富的当推钟华南先生,他用模拟实验的方法,经过反复实验破解了古法烧制蛋壳黑陶杯的工艺,获得了原文化部科技成果三等奖。作为我国使用古法烧制蛋壳黑陶的第一人,钟华南先生在黑陶研究方面功不可没,他的执着与探索精神反映出现代博物馆人还原历史、探索真相、传承文明的职业情怀与责任擔当。自钟华南先生之后,山东博物馆一直没有停止对蛋壳黑陶研究、保护和展示利用的脚步。现藏于山东博物馆的蛋壳黑陶杯不仅是富有历史和文化价值的藏品,也是深受人们喜爱的展品,还是多种文创产品的灵感来源,基于蛋壳黑陶杯的形象,山东博物馆开发了一系列有关黑陶的文化创意产品,这些文创产品活跃在观众之间,延伸了博物馆文物和文化的辐射空间,对促进山东地区的经济、文化发展起到了极大的促进作用。

黑陶跨越历史时空,对接龙山与现代,接续的是中华优秀传统文化和顽强不息的民族精神,当人们驻足博物馆的展厅欣赏蛋壳黑陶杯时,会产生无法言说的赞叹和由衷的感慨,这是传统文化对人的震撼。文化的力量无比强大,对民族的发展影响深远。习近平总书记说:“民族文化是一个民族区别于其他民族的独特标识,要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发。”今后在博物馆人的努力下,蛋壳黑陶杯将真正地“活起来”,充分发挥文物在解读历史、传承文明中的独特作用,为实现中华民族伟大复兴中国梦注入文物的力量!■