“四新”建设背景下实践类课程课程思政嵌入路径的探究

——以《工程训练》课程为例

2022-04-16杨硕林董玉振宋卫海

杨硕林,董玉振,宋卫海

(山东农业工程学院 机械电子工程学院,山东 济南 250100)

随着以“新农科、新工科、新文科、新医科”-“四新”为导向的我国高等教育高质量建设发展,与此同时新时代课程思政育人新型课程教学形式的全面开展与推广,两者发展同频共振。但当前“四新”建设发展中高校理工类课程仍然是课程思政的难点,解决理工类专业在课程思政建设中的操作实施问题迫在眉睫。国内众多学者在“课程思政如何融入到理工专业课程中”问题上作了诸多研究,哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院的鲁玺丽等人指出:理工科课程思政的建设应该从理工科专业课程特点出发,理顺理工科课程目前在思政教学建设的关键问题并据此提出相应的解决路径,从某一专业切入,探讨揭示理工科实验课程中建设思政实践育人教学模式的可能性;东北林业大学的徐永丽等人对工科专业课“课程思政”协同育人模式实践研究,立足于课程实践,结合工科专业课课程以及学生特点,从理论与实践两方面着力结合帮助构筑新时代"大思政"格局;哈尔滨工业大学的黄景志等人通过对 《精密测量原理与技术》课程思政的教学改革与探索,探讨在专业课程中开展思政教育的必要性、可行性、教育模式及实施方案,实现"价值引领、知识传授、能力提升"的有机统一,培养德才兼备的高素质“四新”人才;江南大学物联网工程学院的王子赟等人通过面向新工科的《电力电子技术》课程思政教学改革,从课程内容、课堂教学、实践教学、第二课堂四个方面进行分析,提出了其现阶段的教育短板和改革措施,力求使教育活动接轨社会科技的不断发展。综上而言,课程思政融入到工科专业课程的趋势日渐明显,各个工科专业的学者也自发思考课程思政元素与专业课程内容的串联问题,将枯燥乏味的工科专业课程学习与价值导向、精神追求相通相融,构建三全育人的新专业教育格局。

而随着我国“四新”建设的不断推进,工程技术人才的培养不断革新,对高等教育人才培养发展产生了本质影响,特别对于应用技术型高校而言,要求实践教学环节及课程应重点对接好新工科、新农科等建设的规划方案,在其建设的产业链脉络上形成点对点式的技术服务配套,完善技术配套就要建立好长效的内在、外在的导向支撑,也就需要课程思政元素的介入,从而实现"价值引领、知识传授、能力提升、创新培养"的有机统一,真正培养德才兼备的高素质“四新”人才。“四新”人才培养机制中,应用技术型人才为服务产业链转型升级的主力军,培养其在工程技术应用方面的实践操作能力至关重要,这种实践操作能力的正向强化需要课程思政带来的情感价值的驱动。

1 《工程训练》课程与课程思政的现状关系

在高校实践教学环节及课程中,实践教学环节及课程是推进高校“四新”人才培养改革发展及服务产业转型升级的重要支点,然而也是相应课程在思政建设中的凸出痛点,是我们新一阶段课程思政研究的重点。下面就以《工程训练》课程为例,站在服务山东省产业升级的高度,进行实践课程与课程思政的融合探究。《工程训练》实践课程是理工科类专业集中实践必修环节,一些学校开展到面向全校专业,一般涵盖6-10个不同专业工种的实践操作,旨在提高学生专业理论与实践嵌入能力,掌握基本的工艺操作技能和建立较强的分析问题能力,认识专业前瞻性发展趋势,初步建立起对市场、质量、经济、安全、环保等工程意识,初步培养学生团结协作、比学赶超、思维创新的能力,汲取精益求精的大国工匠精神,为学习后续课程和毕业工作打下必要工程背景知识的实践基础。《工程训练》实践课程具有高校实践课程的特殊性与普遍性,因此构建《工程训练》实践课程与课程思政嵌入路径,对实现"价值引领、知识传授、技能提升、创新培养"的有机统一与人才培养的长效内涵机制建设具有重要的理论意义,有效推动产业服务技术升级、国家战略发展。

以《工程训练》实践课程为例,现在高校《工程训练》课程涉及工种内容复杂多样,各有千秋,课程教学目标也是因校制宜,课程思政元素应用不合理、不明确,易出现思政元素与实践工种教学的“过盈配合”,没有形成一个切实有效供参考的实践课程设计“样板间”;作为一门以学生能动性为主(课时量占80%以上)、理论知识为辅(课时量占10-20%)的多知识点交叉实践课程,理论性的课程思政元素很难像一般的专业理论课一样,通过老师的直面传授融入,更多时间交给了学生的主观能动性,主观性的强度、能动性的效果与课程思政元素嵌入密不可分。

如何在《工程训练》实践课程设计中渗入长效的思政元素来引导学生实践操作正确的价值目标、技术目标、能力目标—三元融合,课程思政引领《工程训练》实践课程最终内涵价值归宿在何处,对于提升山东省相应产业链技术转型升级的嵌入点在何处,是一系列值得实践课老师深思的新型热点问题。

2 《工程训练》课程体系与课程思政体系融合机制

针对高校“四新”建设下人才培养方案及服务山东省产业链转型升级要求,通过《工程训练》课程设计顺势切入,

一方面,搭建《工程训练》课程的配套工种模型,配套山东省亟需、特殊的技术应用领域,结合OBE理念对人才培养目标的导向、省内区域产业结构类型与比例对高校专业布局这一契机,切实保障高校专业布局与区域发展战略人才需求形成供需联动机制的同时,剖析省内产业结构对人才外在技能、内在品质的切实需求,对照需求产业链梳理出课程中工种模块组成链、模块知识与能力区块链。

一方面,对照工种模块的技术与能力主链的教学目标(教学目标来源于产业升级技术需要),打造出对应工种技术与能力体系链的教学案例链体系(课程思政包)来配套教学,在教学案例链结点上嵌入课程思政元素,课程思政元素中渗入省内产业链上模范典型案例,让课程思政元素作为“动力传输介质”在整个《工程训练》课程的“油路系统”中持续不断输出脉冲动力,让齐鲁课程思政元素深入学生内心深处,引导学生去做、想做、做好、做新,进而推动学生在精神上的责任感、在行动上的主观能动性、在思维上的创新性,推动实践课程“齐鲁样板”深入贯彻、“齐鲁产业”深入提质、“齐鲁文化”的深入推广,实现齐鲁人才实践培养的"价值引领、知识传授、技能提升、创新培养"的有机统一。

在教学改革的浪潮中,很多理论课程也都在进行教学改革,包括翻转课堂、信息化教学手段、甚至项目化教学研究,但是“四新”建设中融合实践教学的课程思政建设的研究还鲜有发现。《工程训练》课程设计内容:

2.1 课程设计目标

价值目标:社会主义核心价值观-个人、团体、学校、国家层次,培养学生对标自己专业所学服务学校、区域、国家战略的责任感。

能力目标:根据实践内容将能力指标细化,归类各种隐形要素比学赶超、精益求精、吃苦耐劳、善于钻研、团结协作等。

技术目标:“理实结合”提升学生应用技术实践操作能力,将操作技术指标细化,归类指标要素—高精度、高准确、高安全的技术操作要求、前瞻性机械加工实践操作技术认知等。

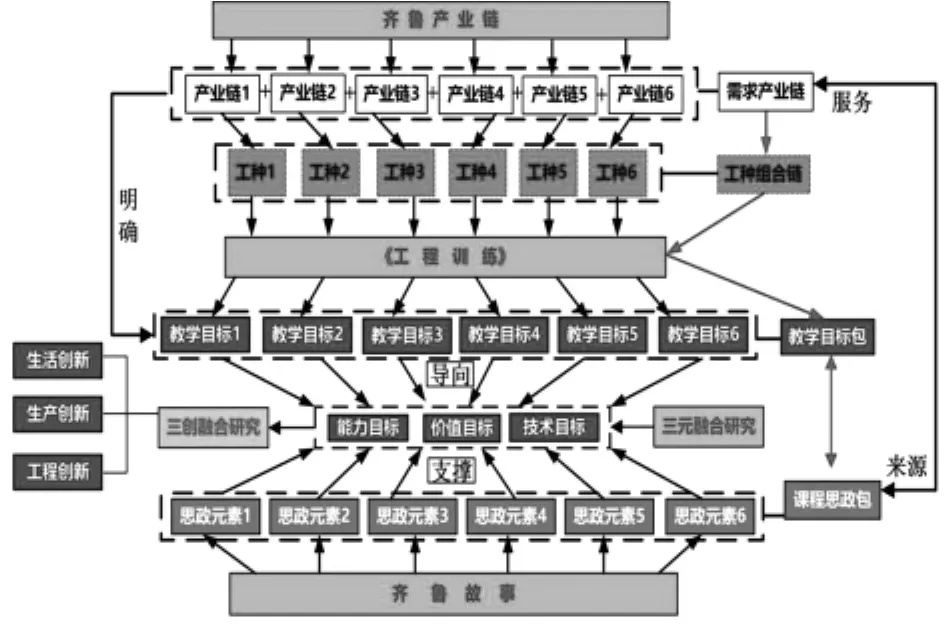

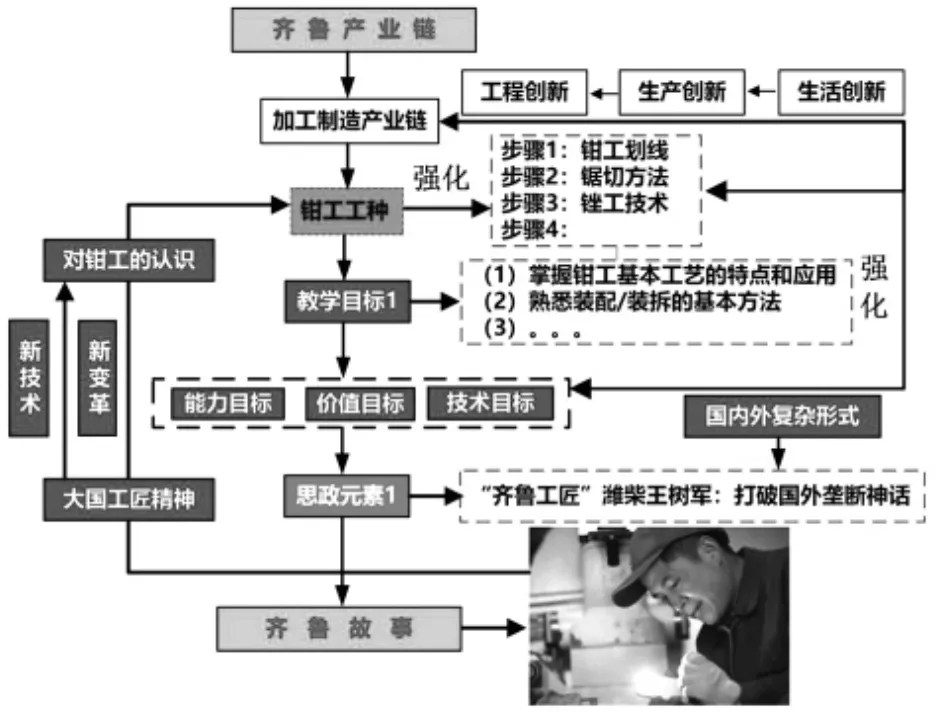

2.2 课程内容设计

如图1—课程设计技术路径图,产业链、工种、教学目标、思政元素的对应关系、衔接关系,形成一个实践操作与价值(内在与外在,隐形与显性)导向的正向闭环反馈体制,如图2—课程设计工种案例图,实践内容(工种钳工)与课程思政山东特色元素的融合导向路径搭建。

图1 课程设计技术路径图

图2 课程设计工种案例图

3 课程体系与思政体系融合的创新机制

在“四新”改革建设的推进过程中,实践教学为推陈出新的输出端,也是核心检验端,改革成效落实在学生“做”上就可以一目了然,那么《工程训练》为例的课程建设中,就是紧盯“四新”纲领要求,嵌入配套齐鲁思政元素,对接齐鲁产业需求,实现应用型人才、技术性人才、创新人才的培养新机制。

3.1 明确齐鲁转型升级产业需求链,结合学校发展的服务对象、产业的定位,梳理对接产业链的技术痛点,对标痛点问题实施配套产业链的《工程训练》实践课程的工种组合链,打造适应学校与产业融合发展的特色实践课程;梳理对应工种的教学目标内容,凝练教学目标内容中导向的内涵式价值观、道德品质、专业技能,构建支撑内在导向价值的课程思政包,其中课程思政包元素来源于服务“齐鲁产业链”的“齐鲁典型故事”,最终形成 “双链+双包”配套式课程思政嵌入型的《工程训练》实践课程教学体系。

3.2 以《工程训练》实践课程内课程教学设计为基底模板,形成价值目标、技术目标、能力目标的三元融合,打造课程思政与实践操作嵌入路径的长效机制,引导学生模仿去做、时刻想做、努力做好、争取做新的价值、思维与行动格局,构建“齐鲁故事”课程思政融合导向下的服务“齐鲁产业链”的生活创新、生产创新、工程创新的三创融合新模型。

4 结语

在“四新”改革建设大背景下,在山东省产业转型升级迫在眉睫的大环境下,在高校课程思政建设的关键节点上,以三元融合—价值目标、技术目标、能力目标为实践课程思政导向,形成一套齐鲁需求产业链—工种组合链—工种教学目标包—齐鲁故事下课程思政元素包的“双链+双包”,将齐鲁故事的思政元素配套嵌入到《工程训练》实践课程中,为高校,特别是应用技术型院校,的实践类课程与课程思政元素的嵌入路径提供“齐鲁样板”,初步构建“齐鲁故事”课程思政导向下服务“齐鲁产业链”的三创融合人才培养新模式,引导“四新”改革建设在山东区域、在应用技术型高校、在实践课程中“开花结果”。