ACT疗法团体干预对男性精神分裂症康复期患者GSES评分及病耻感的影响

2022-04-15冯卫红姚群娟

冯卫红,姚群娟

(西安市精神卫生中心,陕西 西安 710061)

精神分裂症为临床常见重性精神疾病,具有较高致残率及复发率,资料显示,精神分裂症患者致残率达 81.1%,其预期寿命平均缩短约 25 年[1-2]。精神分裂症患者经治疗进入康复期后,常出现病耻感,面对人际交往,男性患者多采用回避方式应对,导致社会适应能力降低,无法融入社会环境,严重影响患者日常生活质量[3-4]。因此,针对精神分裂症康复期患者,开展促进心理健康相应干预措施,对驱逐患者病耻感,提高患者社会适应能力及生活质量至关重要。接受与承诺疗法(acceptance and com‐mitment therapy,ACT)团体干预由美国心理学教授Hayes博士及其同事创立,以功能性语境主义哲学与人类语言、认知关系框架理论为基础的行为心理治疗方法。本研究选取西安市精神卫生中心100例男性精神分裂症康复期患者作为研究对象,旨在探讨ACT 疗法团体干预对其自我效能评分及病耻感的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取西安市精神卫生中心男性精神分裂症康复期患者100 例(2016 年12 月至2019 年11 月)作为研究对象,2016 年 12 月至 2018 年 5 月入院患者为对照组(n=45),2018 年 6 月至 2019 年 11 月入院患者为研究组(n=55)。对照组年龄21~62 岁,平均(41.25±8.23)岁;病程 3 个月~5 年,平均(2.56±0.82)年;文化程度:小学及以下12 例、初中及高中15 例、大专及以上18 例。阳性和阴性症状量表(PANSS 评分)评定精神分裂症症状的严重程度:很轻10例、轻度16例、中度14例、偏重5例。研究组年龄 22~64 岁,平均(42.87±7.92)岁;病程 4 个月~5 年,平均(2.72±0.78)年;文化程度:小学及以下14 例、初中及高中19 例、大专及以上22 例。PANSS评分:很轻 12 例、轻度 19 例、中度 17 例、偏重 7 例。两组基线资料(年龄、病程、文化程度、PANSS 评分)均衡可比(P>0.05)。

1.2 纳入及排除标准

① 纳入标准:PANSS 总分≤60 分(康复期);符合精神分裂症相关诊断标准[5];均为男性;家属知情本研究并签署同意书。②排除标准:语言、肢体沟通交流障碍者;人格障碍者;合并严重躯体并发症;可卡因、酒精等精神活性物质依赖者;智力低下者;血液、免疫系统疾病;合并心律失常、呼吸衰竭等严重心肺疾病;合并脑部功能或器质性病变者。

1.3 方法

两组均给予常规奥氮平等抗精神类药物。

1.3.1 对照组 采用常规护理。①入院时护理人员积极主动接待患者,向患者及家属介绍科室环境,保持病室环境干净整洁,无尖锐利器,确保周边环境安全。②遵医嘱发放药物,确保患者服药到口,避免患者积累药物自杀,向患者及家属讲解药物常见不良反应、注意事项,发放科室精神分裂症健康宣教手册,护理人员根据手册内容进行健康宣教指导。③与患者进行单独沟通,鼓励患者表达主观感受,了解患者内心状态,并给予针对性疏导。

1.3.2 研究组 于对照组基础上采用ACT 疗法团体干预,①成立护理干预小组,由3 名护士、2 名护师、1 名护士长组成,ACT 疗法团体干预培训,每周进行 2 次,30 min/次,持续干预 5 周,共 10 次。② 第1~2次,由护理人员对研究对象进行分组,每组6~8例,于活动室围坐一圈,组织团体成员逐一进行自我介绍,互相认识、了解,建立固定团队;第3~4次,鼓励成员分享自身所经历过的嘲笑、歧视或自身患病感受,如就业受排挤、生活中遭受白眼、社会交际关系等,引导患者对患病现实进行正确自我接纳,分析患者病耻感形成的不正确认知或不合理应对方式。第5次,将成员分享问题融入干预计划中,由团体成员共同探讨应对方式,护理人员运用多媒体向患者讲解人际交流和解决问题技巧,处理突发事件技能,以提高心理应激能力,并指导患者进行正念训练,帮助患者发现自我,对自我重新评价,引导患者学会寻求帮助与支持。第6~7次,告知团体成员回避问题无用性,应采用积极方式寻求改变,如组织团体成员从事手工制作、书画、绘画、下棋、唱歌等丰富患者日常生活,提高患者对社会生活兴趣,加强人际沟通能力,帮助患者树立自信;第8~9 次,通过设置情景模式,帮助重新掌握社交技巧,明确自身价值,并承诺采取行动,积极融入集体、社会,以达到减少衰退、回归社会目的。第10 次,回顾、总结团体干预,对团体成员表现进行评估,并给予奖励,鼓励患者在日常生活中进行改变,确保良好认知,改正不良行为,提高社会适应能力。

1.4 观察指标

①比较两组干预前、干预5周后病耻感,采用精神病患者病耻感系列自评量表评估[6],内容包括歧视(0~52 分)、病情掩饰(0~40 分)、积极效应(0~20 分)3 个维度,得分越高,病耻感越强烈。②比较两组干预后医学应对问卷(medical coping modes questionnaire,MCMQ)评分。MCMQ 问卷包括 3 个维度,其中回避 7~28 分、面对8~32 分、屈服5~25 分,各方式得分越高,表明越倾向于采用该方式应对。③比较两组干预前后一般自我效能感量表(general self-efficacy scale,GSES)[7]、社会支持评定量表(social support rate scale,SSRS)、精神分裂症生活质量(schizophrenia quality of life scale,SQLS)评分。其中GSES 得分范围为10~40 分,得分越高则自我效能感越高;SQLS 量表分值范围0~100 分,得分越高,生活质量越差;SSRS 得分范围为8~44 分,得分越高社会支持越高。

1.5 统计学方法

2 结果

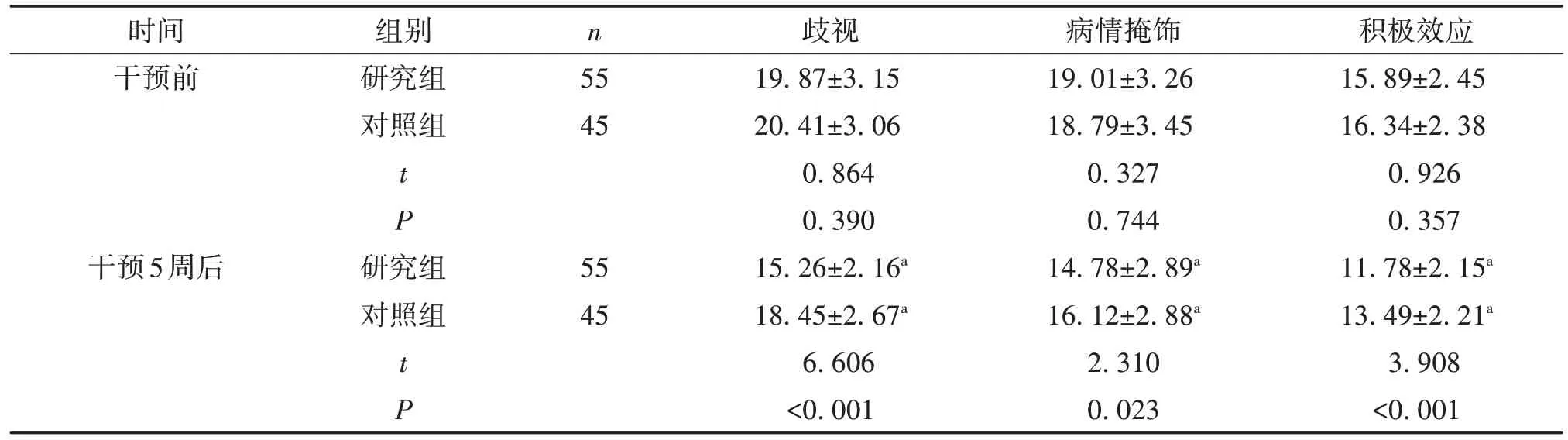

2.1 两组患者病耻感评分

干预前两组歧视、病情掩饰、积极效应评分比较无显著差异(P>0.05);干预5 周后研究组歧视、病情掩饰、积极效应评分显著低于对照组(P<0.05,表1)。

表1 两组患者病耻感评分比较(,分)

表1 两组患者病耻感评分比较(,分)

注:a表示与同组干预前比较,P<0.05,下同

积极效应15.89±2.45 16.34±2.38 0.926 0.357 11.78±2.15a 13.49±2.21a 3.908<0.001时间干预前组别研究组对照组n 55 45 t P干预5周后 研究组对照组55 45 t P歧视19.87±3.15 20.41±3.06 0.864 0.390 15.26±2.16a 18.45±2.67a 6.606<0.001病情掩饰19.01±3.26 18.79±3.45 0.327 0.744 14.78±2.89a 16.12±2.88a 2.310 0.023

2.2 两组患者MCMQ评分

干预前两组应对方式评分比较无显著差异(P>0.05);干预5 周后研究组回避、屈服评分低于对照组,面对评分高于对照组(P<0.05,表2)。

表2 两组患者MCMQ评分比较(,分)

表2 两组患者MCMQ评分比较(,分)

时间干预前组别研究组对照组55 45 n t P干预5周后 研究组对照组55 45 t P屈服16.12±2.56 15.78±2.73 0.641 0.523 11.26±2.03a 13.59±2.16a 5.548<0.001回避19.26±3.12 18.59±3.01 1.134 0.260 13.46±2.78a 15.89±3.10a 4.129<0.001面对15.66±2.13 16.12±2.26 1.045 0.299 22.45±3.12a 19.11±2.74a 5.622<0.001

2.3 两组患者GSES、SSRS、SQLS评分

干预前两组GSES、SSRS、SQLS 评分比较无显著差异(P>0.05);干预 5 周后研究组GSES、SSRS评分高于对照组,SQLS 评分低于对照组(P<0.05,表3)。

表3 两组患者GSES、SSRS、SQLS评分比较(,分)

表3 两组患者GSES、SSRS、SQLS评分比较(,分)

时间干预前组别研究组对照组n 55 45 t P干预5周后 研究组对照组55 45 t P GSES 20.45±3.26 21.13±3.10 1.061 0.291 31.45±3.78a 25.44±3.26a 8.408<0.001 SSRS 15.66±2.74 16.03±2.50 0.699 0.487 26.79±3.42a 21.34±3.15a 8.212<0.001 SQLS 72.26±6.43 73.15±5.98 0.704 0.483 48.23±5.16a 61.11±5.49a 12.066<0.001

3 讨论

精神分裂症临床特点为情感不恰当、迟钝及特征性思维、知觉歪曲,以及可能出现破坏性行为[8]。随着大量抗精神失常药物研发及应用,临床治疗精神分裂症水平显著提升,但药物对患者社会功能恢复情况影响较小。相关研究指出,精神分裂症患者社会功能恢复情况与社会歧视、患者自身病耻感有关[9]。目前,如何减轻患者病耻感,促进患者社会功能恢复为临床亟待解决问题。

ACT 疗法团体干预目标并非改变干扰事件出现形式、内容等,而是改变个体与干扰事件联系,通过团体指导,以促进个体心理灵活性解决各种心理问题能力。本研究结果显示,干预5 周后研究组歧视、病情掩饰、积极效应评分显著低于对照组(P<0.05),提示ACT 疗法团体干预可减轻男性精神分裂症康复期患者病耻感。ACT 疗法团体干预通过指导患者分享自身经历,并于观察者角度看待疾病羞耻感,有助于患者接纳现状,即使患有精神疾病,仍可通过行为改变丰富现有生活状态,促进患者积极看待自身疾病,改善患者病耻感。相关研究指出,精神病患者因处于相对封闭环境中,面对歧视不愿反驳、教育他人,多数采用回避、屈服等应对方式,导致患者社会适应能力降低[10]。矫蕊等[11]研究指出,ACT 疗法可改善乳腺癌患者术后心理社会适应能力。由本研究结果可知,干预5 周后研究组回避、屈服评分低于对照组,面对评分高于对照组,SSRS 评分高于对照组(P<0.05),提示ACT 疗法团体干预应用于男性精神分裂症康复期患者,可改善患者应对方式,促进患者适应社会。对研究对象分组,促进患者之间沟通,组织下棋、唱歌等集体活动,利于增加患者成就感及自信心,同时有助于患者将注意力由内心转向外部世界,促进患者直观面对疾病,提高患者社会适应能力。本研究还发现,干预5 周后研究组GSES 评分高于对照组,SQLS 评分低于对照组(P<0.05)。通过小组互动,患者可从他人身上发现同自己相似经历、体验,进而获得释然感,有助于减少患者孤独感及自我防卫心理,促进小组成员互帮互助,并在此过程中获得满足感及自信心,有助于患者自我发现,消除压力、自卑,提高自我效能,进而改善生活质量。

综上所述,ACT 疗法团体干预应用于男性精神分裂症康复期患者,可减轻患者病耻感,增强患者自我效能,有助于患者采取积极应对方式,提高患者社会适应能力,改善生活质量。但本研究尚存在干预周期短、仅对患者单方面干预等问题,在今后的研究中需延长干预周期,重视患者家庭等方面因素。