基于微更新的历史文化街区改造研究

——以苏州大儒巷改造设计为例

2022-04-14付晓渝丁亚兰

付晓渝 丁亚兰

历史文化街区是城市过去历史遗存的缩影,也是城市当下对外展示的窗口。自1986年我国将“文物古迹比较集中,或能较完整地体现出某一历史时期传统风貌和民族地方特色的街区”列为保护对象以来[1],历史文化街区的保护与更新在不断的发展。曾经粗暴性的改造破坏了文物古迹、迎合性的改造将有价值的历史街区沦为“假古董”,简单性的改造用单一的风格来应对所有的空间改造,结果抹杀了街区数百年累计的历史信息,使其改造流于表面[2]。而微更新是小微型的更新改造模式,其改造对象集中于小尺度的微空间,采用的策略是渐进式的微改造,对于场地是低干预的微冲击,并且只需要低成本的微投资,更适用于当下的历史文化街区。

因此如何通过微更新的模式,解决场地现存的问题,满足基本的功能,保护街区历史的原真性,同时使其能够真正地融于当代城市之中,成为了一个重大议题。目前,苏州姑苏区召开古城保护更新三项重点工作推进大会,即围绕名人故居梳理保护工程、历史街区文化遗存展示工程、绿化景观工程等3个重点项目,其中包括以大儒巷特色街巷为试点,力求打造一批“最江南”的吴地水乡特色街巷[3]。为此,本文通过梳理微更新的理论及实践发展,探究历史街区目前的发展状况与问题,构建历史文化街区微更新改造框架,并结合苏州大儒巷改造设计案例进行应用探讨。

1 从大拆大建到微小改造:国外城市微更新理论研究进展

1.1 国外城市微更新研究进展

第二次世界大战之后,国外的城市更新发生了“清除贫民窟—邻里重建—社区更新”的变化,由大规模的推倒重建,逐步转向中小微规模的改造。在19世纪末20世纪初,由于工业革命而遗留下来的大量卫生条件恶劣、配套设施不完善、过分拥挤的高密度贫民区,造成严重的社会问题,政府颁布相关政策,以拆除为主要手段清除贫民窟。推倒重建的发展模式促进中心区域繁荣,土地价格上涨,导致了居住人口外迁,内城逐渐衰落。20世纪60~70年代,开始“住宅和社区发展计划”“老建筑有选择的再利用”,既注重经济发展又要求环境复苏。70年代以后,城市居民纷纷成立自己的组织,“自下而上”的参与城市更新与社区环境改善[4-5]。

城市更新的发展过程中,面对重建、更新、扩建出现的各种问题,不同学者对城市更新模式开始进行反思,亚历山大在《城市并非树形》中写到大规模的改建,只能分离城市的功能,否定城市的多样性与复杂性。简雅各布斯在1961年《美国大城市的生与死》这本书中,提倡小规模、有活力的改建并保护地方邻里环境的模式。相关的学术探讨与民间实践,使城市微更新逐步被人们所关注。

1.2 国外城市微更新研究进展

我国的微更新理论来源于吴良镛先生提出的“有机更新”[6],他认为城市是一个有机的整体,采用适当规模、合适尺度,依据改造内容与要求,妥善处理目前与将来的关系,强调小规模改造与整治的重要性。据我国统计局调查,2020年末,我国常住人口城镇化率超过60%。城市发展由大规模增量建设转为存量更新的发展模式,目前我国各个城市也在进行微更新的实践探索。2015年深圳开展《趣城·社区微更新计划》,以城市微小公共空间为突破口,为城市带来新的趣味空间;2015年《上海市城市更新实施办法》正式施行,并于2016年启动“行走上海——社区空间微更新”活动;2016年《广州市城市更新办法》提出“微改造”的城市更新模式。

目前也有许多学者关注城市微更新,并开展了相关的微更新实践,刘悦来[7]关注社区微更新,参与建设多个上海社区花园,强调市民对社区花园建设、管理和维护的参与。侯晓蕾、郭巍[8]从北京旧城的胡同街巷出发,通过挖掘夹缝空间或者微空间,进行微更新实践。王承华[9]以脉络修复、触媒带动和内生动力激活三个视角,探讨历史文化街区微更新的方法。上述文献的微更新街巷尺度多从社区、胡同出发,历史文化街区更新还只是停留在对于整个街区宏观的把控,目前针对历史文化街区中的街巷视角的微更新方法与策略的研究还有所欠缺。本文以苏州平江历史文化街区的大儒巷为研究对象,以街巷尺度的更新为视角,探讨微更新如何推动历史文化街区中的街巷发展。

2 历史文化街区微更新改造策略

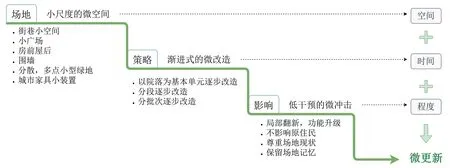

结合历史文化街区的相关理论研究、政策、实践案例,总结归纳出改造策略框架,重点从更新的空间、实践、程度3个层次来组织框架(图1)。

图1 历史文化街区微更新改造策略框架

2.1 选择小尺度的微空间

城市微更新要能够做到宏观与微观的“视角转换”。微更新不代表只着眼于微小处,也不代表片面地看待问题,不是妥协和折中的改造手法,而是看待问题的新视角。既要能够看到整个历史文化街区的整体景观风貌,甚至是区域和城市之间的联系,又能够转换到其中的一条小街巷空间。北京南铜锣湾的更新中,选择以院落为基本单元进行微改造,小规模的逐步改造,避免了强迫居民搬迁整治的做法。2019年《北京历史文化街区风貌保护与更新设计导则》中也提出“分散、多点、小规模”的绿化方式。

2.2 采取渐进式的微改造

要针对性地解决街巷现存的问题,选择适合的微空间作为切入点,并且采取循序渐进的手段代替一次性的改造,最终实现大范围的影响。使街巷既能够作为历史街区中的一个部分展示出与整体一致的景观风貌,又能展现其独特性。成都的宽窄巷子在建设中采用“条件成熟一个院落实施一个院落的方法”,从2004年开始修建,到2008年改造竣工。这种渐进式的修缮与建设,既满足了多种功能,又保持了街巷风貌。

2.3 形成低干预的微冲击

微更新对于原有场地应是微介入与低干预,既要保护物质空间的街巷肌理、房屋格局和景观风貌,又要尊重当地居民的日常生活要求。永庆坊的微更新对于片区的活化具有一定的积极意义,但是由于改造过程中,部分建筑失去岭南建筑特点,且存在影响原住民窗户的采光、部分房屋受到施工队不同程度的破坏等问题,因此与当地居民产生摩擦,造成不良的影响[10]。

3 苏州大儒巷微更新改造设计

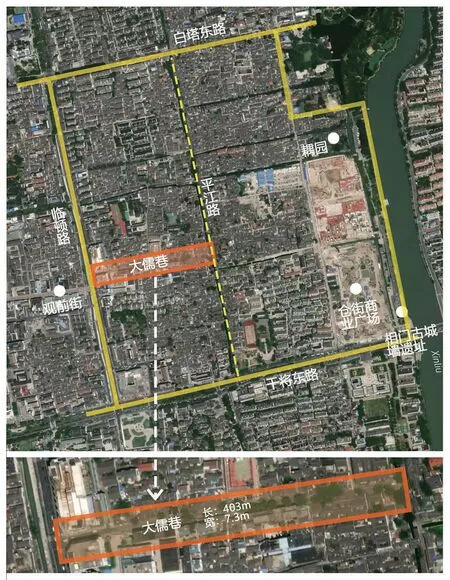

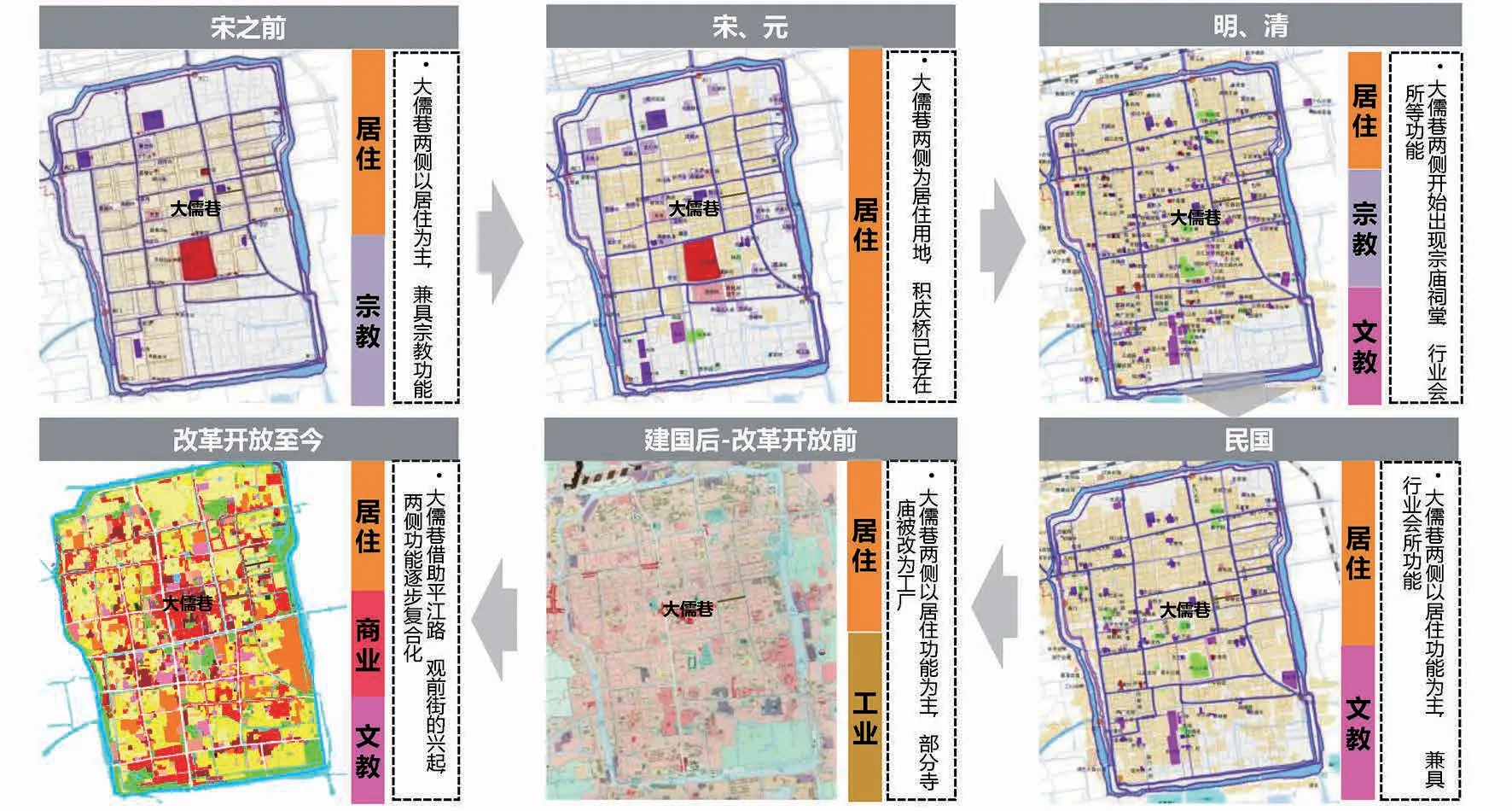

本文选择苏州平江历史文化街区中的大儒巷改造设计为典型案例,结合上文框架探讨微更新改造设计再现历史遗存街巷的价值和功能。大儒巷位于临顿路醋坊桥以北,东起平江路,西接观前街,全长403m,巷宽7.3m(图2)。康熙《苏州府志》记载“大儒巷以明代大儒王敬臣居此,故名”。随着时代的发展,大儒巷由最初的“宗教+居住”的功能向多元化、复合化的功能转变,目前作为联通观前街与平江路,串联两种商业空间的公共长廊,其更新与改造对于地区的发展具有重大的意义(图3)。

图2 苏州大儒巷区位

图3 大儒巷功能历史演变

3.1 改造前大儒巷存在的问题

2002年平江历史文化街区开始整治,但是由于当时的政策、资金等多方面的原因,导致大儒巷目前仍存在以下一些问题。

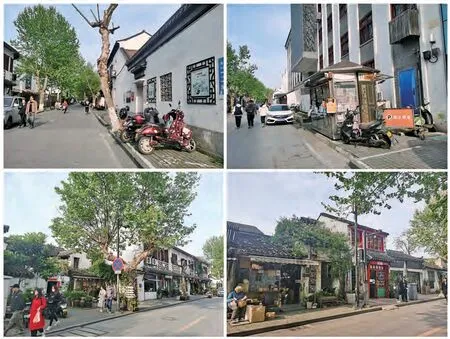

(1)慢性空间不足,人车流线混乱

大儒巷内的人行道紧邻建筑,不足1 m宽,保留的树木分割为不连续的片段,且存在居民杂物、非机动车占用人行道的现象,导致行人在车行道上通行,人车之间流线混乱。场地的东西两侧各有一地下停车场,来往的车辆停放,在一定程度上又加大了安全隐患(图4)。

图4 场地现状照片

(2)景观空间不足,停留空间欠缺

不同时代不同居民对大儒巷进行了建设与改造,有的利用了建筑前的空间,自主地设计小尺度的绿化景观,但是有的区域却是堆放的杂物、停放的非机动车、保留的老旧的报亭。街巷的不同路段景观风貌差异大。并且整个街巷没有能够让人停留休憩的公共空间,场地内唯一的一处可供小坐的区域也是由某商家在店铺前提供的两个座椅。

(3)资源未被利用,缺乏街巷特色

街巷内的历史资源丰富(图5),但未被充分利用,没能体现其时代性与延续性。古迹背后的典故,通过只存在当地人的口口相传之中,未能够向大众进行传播和展示[11]。

3.2 基于微更新的改造设计途径

(1)微调流线:重新划分路权,增加慢行空间,确保行人安全

①路权划分:欧美国家近年来将街道整体进行统筹规划,重新分配车行与慢行权属,这种“去汽车化”设计适应当下城市的发展[12]。舒适的步行尺度和安全的车行速度才能够真正地激发场地的活力,满足当地居民和游客的通行需求。场地沿用现状机非混行断面形式,并重新进行路权划分,适当压缩车行空间,留出更多的步行空间。路中设置机动车单车道3.5m,两侧为慢行空间(单侧3.3~4.85m)。并且车行道和慢行道用不同的路面铺装增强其引导性(图6)。

②车行流线:通过设计来引导司机降低车速,如:适当减小转弯半径;路段间隔50m设置宽度3m,长度30m的机动车收窄段。并且能够满足不同情况下的车行需求,当有大型消防应急车辆驶入大儒巷时,可局部借用慢行空间通行,保障4m的消防通道;选取道路空间相对宽裕的路段设置2~3处会车位,确保两车相遇时能正常通行(图7)。通过大儒巷沿线停车场出入口及大儒巷西端设置车辆感应设备,当有车辆从临顿路驶入大儒巷时,禁止停车场车辆驶出。

图7 街巷不同功能区域断面

③人行流线:对人行空间进行合理分区,形成步行通行区、设施带与建筑前区,满足步行通行、设施设置及与建筑紧密联系的活动空间需求。步行通行区要保持连贯,避免不必要的高差,并将各类街道设施集约布局在设施带内,避免市政设施妨碍步行通行。当沿街仅需要少量小尺度设施时,应将设施沿路缘石布置,其余空间作为步行通行区的补充。

(2)微改空间:公众参与更新+见缝插针改造+满足功能需求

①位置选择。设计在不破坏场地肌理的基础上,以见缝插针的手法增加大儒巷的绿色空间,创造吸引人停留的公共区域。通过现场调研和分析,选择景观效果不好的、堆放杂物的或闲置的小地块,如街角、建筑前区。小空间的改造影响辐射周边街巷,串联周边的南显子巷和肖家巷。

②公众参与的微更新模式。大儒巷内有旗袍、咖啡、手工艺品售卖的店铺,也有原住民的住宅,其建筑使用者为了吸引客人或是由于自身的兴趣爱好,自发地进行微更新的实践。如:利用花盆或是杂货箱种植植物,或是在树上悬挂风铃等等。微更新因其实施空间范围小,改造难度不大,公众更容易操作。在设计过程中,应引导周边居民参与建设的过程,设计师为其提供更加专业的意见,有利于自下而上地完成更新的进程,也有利于促进微空间的景观维护。

③空间营造。以政府投资和公众捐赠为更新资金,以设计师为主导,施工团队为辅助,结合街巷居民的参与进行微改造。并根据现有建筑空间的儒雅、古朴的氛围,综合考虑了整体的景观风貌。临顿路入口设计为主广场,可作为街巷主要的公共活动空间;宅前屋后的微空间采用可组合移动式的种植箱或是立体绿化,充分利用现有空间栽种植物,增加绿化覆盖率,改善居住环境;建筑前区结合道路绿化,将各类街道设施模块化,座椅、树池、灯具和垃圾箱等,均可按照需求自由组合,形成一个个可供停留的小休憩空间(图8)。

图8 道路基础设施模块

(3)微加文化:静态动态结合,体验历史文化,带动街巷发展

历史文化街区是一种活化的、动态的、无围墙的城市博物馆形式,作为城市的“活态博物馆”[13],为外来参观者提供了解当地地域文化的机会。大儒巷属于历史街区中的一条巷子,应展现出其独特的历史文化底蕴,主要的方式包括静态的展示与动态的参与。

①静态展示:场地历史遗存的历史建筑,包括名人故居、民宅、昭庆寺等。除此之外,还有古井、古树以及古桥梁,均保留良好,可作为静态展示的空间。除此之外,充分利用街巷入口空间,打造展览前区空间,并将3段与现有风格不和谐围墙改造为文化展示墙,利用其他微小空间形成多个展窗。平江历史街区基本上延续了南宋《平江图》中的“水陆并行,河街相邻”的双棋盘格局,大儒巷南侧原有河,但是1958年填河拓宽成路面,原本的河道消失不见。设计利用道路空间,地面用镶嵌LED照明的方式,再现原来河道的记忆。

②动态参与:大儒巷,因大儒王敬臣居此方得此名。大儒,也叫鸿儒,多指有学问、品德高尚的知识分子。大儒巷有这样丰厚历史底蕴,设计时应凸显儒客读书人所具有的温文尔雅的风貌。街区呈活态健康发展,可以通过引入相关业态,促进相关文化活动的进行,而不是停留在某一历史阶段[14]。这样的功能更新,既能够使人们在各种活动中感受到场所精神,又能够带动经济的发展,不是仅凭投资建设对于物质实体进行保护与更新,而是注入生机的持续性的发展[15]。可注入的业态包括:培训类——大儒学堂、大儒画坊、书法培训;表演类——大儒礼堂、评弹剧场、《金榜题名时》园林式沉浸喜剧;文创类——大儒集市、大儒笔庄等等。在兼顾原住民生活延续性的基础上,将读书、品茶、书法课、评弹表演等文化体验活动,与购物休闲融于整个街巷,让人们体验到苏式慢生活。

结语

历史文化街区是城市重要的资源,其更新和改造不仅能够改善当地居民的生活环境,更能够延续城市历史文化并带来一定的经济发展。本文探讨了大儒巷的微更新改造设计,以场地的流线、空间、文化三方面的问题为出发点,通过微更新的改造模式,解决了人车冲突的矛盾、景观空间不足的现状、文化内涵未被发掘的情况。每条街巷空间,既有共性的问题,也有差异化的矛盾。因此其更新与改造需要以微更新的视角作为切入点,综合考虑流线、空间、文化、经济等多个方面。通过选择小尺度的微空间,采取渐进式的微改造,形成低干预的微冲击,让历史文化街区焕发生机。

资料来源:

图1~2、7:作者自绘;

图3:苏州自然资源和规划局;

图4:作者拍摄;

图5~6、8:江苏省设计集团有限公司《大儒巷特色街巷策划方案》。