山水环境与丽江大研古城营建研究

2022-04-13潘悦

潘 悦

贾绿媛

林 箐*

自古人类生存就与环境相依。吴良镛先生提出中国“人居环境科学”的概念,强调以人类聚居的环境为研究对象,研究人与环境间的相互关系。王向荣教授认为,地域景观是指特定区域内自然和人文的景观。以山水环境为主的自然系统决定了人类生产生活的方式,而人类的生产生活行为在长期发展的过程中与环境和谐共生,从而衍生出具有当地居民独特思想意识与文化特色的人文景观,包含了聚落、农业、水利等物质元素,以及思想文化等精神元素。山水环境作为城镇发展的基底和演变的支点,其与人文景观的融合便成就了独具特色的地域景观[1]。

古城作为地域景观中的活态遗产,是农耕时代人们依附自然、改造自然、将智慧与自然结合所形成的具有地域特征和独特精神文化的产物[2]。相关学者对古城的研究主要集中于古城历史文化、聚落变迁[3-5],古城整体空间结构和肌理特征[6-8],古城内部景观、建筑特色[9]20-68[10],古城保护和发展情况[11-12],以及古城规划设计[13-14]等方面。其中,对于古城地域景观的整体研究略显缺乏,其自然环境与人文聚落相互作用的机制有待深入挖掘。研究古城如何顺应山水形成具有民族特色的景观格局和人文精粹,有助于探讨山水自然如何与人协同作用、和谐发展,进而为古城人居环境规划建设提供参考与借鉴。

1 丽江古城概况

丽江古城具有800多年的历史,是一处以纳西族为主的少数民族传统聚落群,由于其山水环境及多民族色彩与中原城镇建设具有明显区别,因此成为中国传统聚落发展中不可多得的珍贵样本。其于1997年被列入《世界文化遗产名录》,整体由大研古城、束河古镇和白沙古镇3个部分组成,以大研古城规模最大、保存最为完好、最为典型,其山水环境与古城营建也最为密切,故选择大研古城作为研究对象(图1)。

图1 研究路线

1.1 自然形胜概述

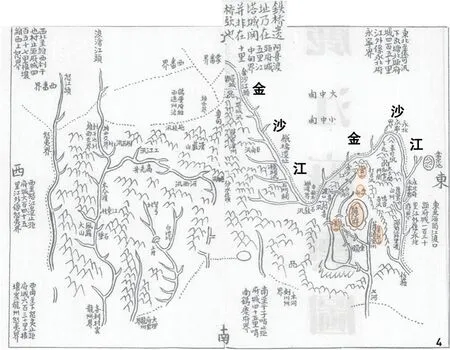

丽江坝子位于云南省西北部,有金沙江(古又称丽水)成环抱态势,另有西北部玉龙雪山山脉与东部南部群山环绕,山水共同围合,使丽江坝子具有了明显的空间独立性[3](图2、3)。乾隆《丽江府志略》对丽江的地理形势有所描述:“黄山右环,吴烈左峙,雪峰雄踞于后,三台特拱于前,丽水绕其东北,怒江界其西南,中则玉河漾流,潆洄襟带,风气实攸聚矣”[15]58(图4)。

图2 丽江坝区自然形胜(底图DEM数据由BIGEMAP下载器下载,经由ArcGIS软件处理)

图3 大研古城区位(底图由BIGEMAP下载器下载)

图4 丽江府舆图(作者改绘自参考文献[15]60-61)

大研古城坐落在丽江坝子平坝中部,其北倚象山与金虹山,南观文笔峰,西北枕狮子山(古又称黄山),东南面曾是广阔的平坝田地。黑龙潭汇北部玉龙雪山雪水至象山脚下,并分流出玉河水系自北流入古城,再分三支流呈树状穿城绕巷而过。古城街巷依水傍山错落排布,营造出高原平坝子独特的地域景观特色(图5)。

图5 大研古城山水格局

1.2 历史沿革

早在唐朝,丽江坝子就已有纳西族村落群出现,为后来大研古城的演变打下基础。元代之前,纳西族处于不相统摄的状态,元代统治者经由木氏远祖在丽江坝子设置统领部门。元末明初,纳西族统治者归附明朝,受赐“木”姓,在大研重建丽江府,后称“木府”。至此,大研古城成为纳西族统治坝子的中心,后经历清朝“改土归流”建立流官府城及汉文化的传入,仍保留下了古老的山水体系和系统性的城镇格局及部分纳西族、白族、藏族等的民居形式,对后期研究和城市建设具有一定的参考意义。

2 山水环境与大研古城营建研究

2.1 山水格局下的大研古城选址研究

元代纳西族基本实现了内部的统一,军事防御不再是村寨建造的首要目的,统治者意图将新的聚居地迁于大研,其选址与大研的山水环境、纳西族独特的民族文化,以及大研地区经济地位的转变等存在密切关联。

2.1.1 山水环境

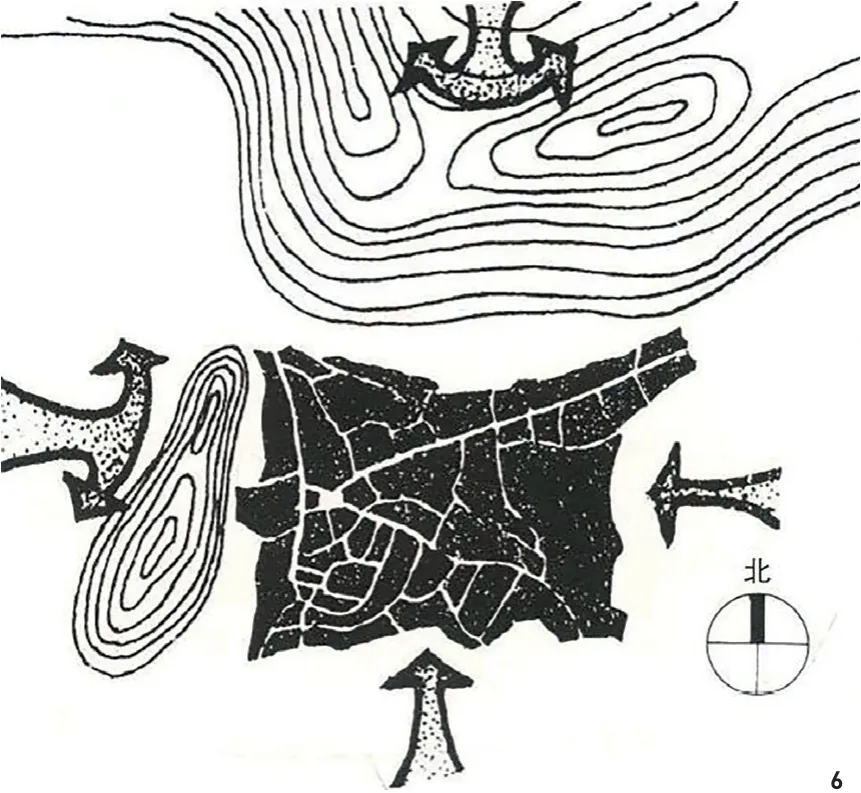

农耕时代落后的技术水平使得古城选址很大程度上受到山水环境的影响和制约——丽江坝子整体地势西北高、东南低,坝子中部有黑龙潭分流出的玉河水系顺地势南行,且有象山、金虹山、狮子山三山围绕,东南为广阔农田,相对于当时的石鼓、白沙等地,平坝中部地势开阔,水源丰富,是为聚居新址的首选。进而大研古城选址于山体阳面,自然山体可阻挡西北寒风,夏季又能自东南方通风[5],“三山环绕,一水置前”的山水格局形成了适宜居民生活的小气候环境(图6)。

图6 大研古城地形地势示意[9]20

2.1.2 纳西文化

纳西族统治者将新城选址于大研,与其古老的民族文化和生存智慧息息相关。早在东巴经的经文故事中就出现过纳西族人对周围山水,尤其是玉龙雪山的崇拜[7],大研古城内外均能从不同角度看到雪山一角,使玉龙雪山融入纳西族居民的生活之中(图7)。彼时的大研从聚落整合到府城建立,其逐渐与精神象征玉龙雪山、宗教祭祀节点北岳庙、宗教文化中心白沙和水源黑龙潭等一系列重要节点串联起来,形成大研古城在山水格局下的轴线关系(图8),体现出东巴经“自然崇拜”的宗教理念。此外,纳西族自然观在讲求因地制宜的同时,认为东方属木,主生[13],朝东背西迎日而居可以获得幸福[16],故大研古城总体呈坐西北朝东南的走势,从而保证了背山向阳的古城整体风貌,这样的布局特征恰巧符合了现代建筑选址规律,赋予了古城良好的人居环境和人文风貌。

图7 玉龙雪山

图8 大研古城轴线关系(底图由BIGEMAP下载器下载)

2.1.3 早期经济发展

大研地区经济的发展与转变也是统治者选址的重要原因。平坦的地势和丰富的水源是其成为茶马古道上重要贸易节点的潜在先决条件,随着该地茶马古道[17]的兴起和彼时交易市场的出现,大研地区的经济逐渐发展起来。贸易发展吸引了商贾、移民[18]等多元人口,加之元代统治者早期通过在今四方街所在地开设市场,整合玉河流域周边聚落和已有集市,大研地区在自然基底优势下形成的“经济磁极”优势愈发凸显,这为元代统治者在此建立府城提供了经济保障,也为后续统治者选择在此地实行政治统治奠定了基础。

2.2 山水塑造下的大研古城格局研究

大研古城的格局与自然山水密不可分,古城整体格局顺应自然山体地形,依水势而建、理水系而兴,其格局发展主要根据水系规划分成雏形、发展到成熟3个阶段[8],展现出古城从顺应自然到改造利用自然并与自然和谐共生的过程,以及古城聚落发展和用地之间的变化关系(图9)。

图9 古城格局演变示意

2.2.1 雏形阶段——依附自然的聚落格局

唐宋时期坝子生产力水平较低,古城的雏形布局更多体现土著居民朴素的自然观——对自然条件的顺从和依赖。这一阶段纳西族处于他国政治斗争的夹缝中,聚落零星布局、不相统摄,人们负险立寨,沿玉河水系修建村落,水系成为古城建立雏形格局的轴线。彼时已开始形成具有固定位置的集市,已经萌芽的商贸集市体系为后续纳西族统治者定居大研奠定了基础。

2.2.2 发展阶段——改造自然的古城格局

元代时期,丽江坝子的纳西族被纳入中央皇朝统治,实现了民族统一。统一后纳西族首领意识到丽江坝子优质的自然地理等条件带来的发展前景,积极疏排坝上积水,疏浚河道,向坝子东南平坦区域开垦农田,居民生活方式逐渐由放牧转变为农耕,为其在坝子中心集聚提供了有利条件。随着宣抚司政治和经济中心从石鼓向大研转移,部分大研乡村聚落被整合连片发展,逐渐形成了古城格局的大致轮廓[7]。

值得一提的是,明代的发展对大研古城起了决定性作用。木氏土司经由中央取得了相对独立的政治地位,掌控了丽江地区的统治权。在木氏土司的统治与主持下,以纳西族东巴文化为主的自上而下的城市建设占据了主导地位,改造自然的活动使原始村落逐渐向聚合的城镇转化,为大研古城形成稳定状态奠定基础。

在古城整体格局规划方面,彼时,军民府治所迁移至大研,木氏一族在大研兴修木府,木府选址于狮子山东南麓,一方面顺应地势、秉承纳西族“负阴抱阳”的思想文化坐西朝东而设;另一方面为了巩固统治,木府利用较高的山势形成俯瞰古城的局面,以“众大之中,以小者为主”的统治格局[3]控制全城。与此同时,统治者下令分出中河支流,名为西河,又根据地势将西河分为数条支流穿城而过,为居民提供了充足的生产生活用水,这个时期中河、西河成为古城格局发展的骨架。分布在大研中河、西河沿岸的乡村逐渐被赋予农业、手工业生产等职能并纳入城镇建设中,其不断扩大直至相连,围绕在已有城镇周边,为城镇发展提供服务,从而形成了大研古城最初的“城-村”关联,至此,大研已成为丽江地区的政治经济中心。

在古城民族文化发展方面,明代统治者对云南地区施行移民政策,以纳西文化为主的多元民族文化蓬勃发展,特色文化影响山水环境对古城建设的作用机制,使得大研古城具有与中原城市不一样的特质。其一体现在古城构造上,东巴文化对自然的崇拜是大研古城不设城墙的主要原因,此举有助于城市和自然的自由融合及城建进一步向外扩展;其二体现为居民对水系的保护,大研古城先理水后建城,水系不做运输使用,以东巴经制定条约限制居民对水的过度索取,从而维持水与城的平衡。除纳西文化外,明代大研的发展促进了以茶马古道为线索的多元经济文化交流,随着商业往来和藏、白、回族移民迁入,东巴教、藏传佛教和汉传佛教等文化互相融合——古城民居中的部分木雕图案引入佛教主题,“三坊一照壁”的建筑形式来源于白族民居,传统壁画则是纳西族和藏族特色的交融,这些文化特质使得大研古城在丽江坝子具有了鲜明的特色。

2.2.3 成熟阶段——融于自然的古城格局

清代改土归流后,流官在金虹山南麓建立流官府城。在明代移民政策的基础上,流官的进入带来了更多汉民族移民和文化,府城朝西面向木府和乡镇,在空间格局上压制木府,同时带动城周边职能村镇的发展,进一步巩固了大研古城的“城-村”关联格局。汉文化的进入在一定程度上改变了纳西族的自然观念,“天人合一”和一些风水观念直接影响了大研古城融于自然的建筑选址和建筑形式。

流官进一步分流中河,向东开挖东河,形成以北部玉河桥为起点的“三河分流”的放射状河网格局。以四方街为中心,沿河建设的建筑街巷体现了道路体系与水系在古城空间格局中和谐相融的叠合关系。

2.2.4 小结

至此,经过木府和流官府城的建设与发展带动,新的乡村和城市功能不断填补于其间,以乡村补给城市、城市带动乡村的关联形式共同发展,形成了大研古城以木府、流官府城和四方街为磁极中心的西城、东城和老城片区[10]。古城依附于自然而建,并通过改造山水环境促进发展,最终与自然和谐共融,形成了如今的整体格局风貌(图10)。

图10 古城现今格局风貌

2.3 诗意山水下的大研古城人居环境建设研究

在古城选址、古城格局等尺度控制的基础上,大研古城人居环境建设在街道空间层面也与自然山水息息相关,同时也伴随着统治者和居民对自然的利用与改造,形成了诗意且美好的人居环境。

古城统治者充分利用水资源,一方面将3条河水多次分流形成水网系统,在满足消防和生活用水需求的同时注重防洪排涝[19],不定期利用河水顺地势冲洗街道(图11),使得水系与街巷成为改善古城内部小气候的天然生态廊道[14];另一方面连通古城河水与地下水,从而在平面和立面上贯通水系,顺势流出古城的河水被用于浇灌东南部广袤的农田,形成“一眼泉水贯全城”的生态循环体系[8]。与此同时,古城遵循河水先行原则塑造大型公共空间,例如紧邻西河的古城中心四方街为居民交流、游憩、表演和商贸等提供了理想的活动场所,使山、水、城、人和谐相融。

图11 放水冲街(唐新华摄)

在小尺度空间层面,古城中有若干利用活泉形成的三眼井(图12),其依据地势由高到低串联3个水潭,依次用于饮用、洗菜、洗衣,不仅使河水得到充分利用,而且形成了小型公共空间。古城居民临河筑楼、依水布桥、引水入院[8],使水系融入生活的同时也塑造了各异的景观空间。

图12 三眼井

3 山水环境下的大研古城营建智慧

3.1 景观营造

大研古城是在丽江坝子自然本底的基础上发展建设的。古城选址于丽江坝子中部,其地貌类型分为平坝和山地2种。平坝广阔辽远,适宜居住和发展农耕文化,而农田的肌理延续着古城的形态形成了和谐的自然景观,丰富的植物资源也展现了西南平坝独有的地域风情;山体围合平坝,古城因地制宜利用山体形成冬暖夏凉的宜居小气候环境,根据“丽江市2020年气候公报”显示,丽江坝子气温温差与周边城镇相比较小,古城区极端气候次数较周边县少。其山体环境形成了保证古城继续发展的天然安全格局,也成为平坝地区古城的自然对景,形成的远山近城景观也是东巴“自然崇拜”文化的体现。

3.2 公共空间营造

3.2.1 四方街

四方街既是联系当地居民交流、贸易的场所,又凭借其汇聚多民族商业文化的功能,在茶马古道的发展中具有重要意义,是古城重要的民俗文化特质的体现,是活态的城市历史景观[20]。统治者利用四方街及其周边辐射街道促进了大研古城经济、文化的发展,四方街也以其与周围建筑的比例、明暗视觉关系、使用者聚合力等特质形成了古城中最重要的景观空间。

3.2.2 水系

统治者沿地势开挖河道,形成以四方街为中心的放射状空间序列,这样的线性空间形式既引导着古城向外的有序扩展,又在一定程度上巧妙地整合了街道与河道,使其在共同行使排水、泄洪、防火功能的同时,一方面利用地形带来不同的感官变化,与街巷、建筑等形成了比例适宜、婉转多变的景观空间(图13);另一方面其点状、线状、面状的水系作为古城主要的公共空间,为居民日常亲水活动提供了场地,成为生活、交流和习俗展示的重要场域和景观要素之一。

图13 水系景观空间

4 大研古城保护与发展的思考

4.1 发展问题

随着申遗的成功,大研古城越来越受到全球的关注,随着旅游业的介入和发展,新旧城市建设的矛盾、古城趋于现代商业化等问题逐渐显现。

在诸多问题中,就大研古城地域景观而言,其发展问题集中于纳西族人文景观的逐渐淡化和缺失。据《2004年与2007年原住民区对比表》统计,至2007年,古城原住民住户和原住民人口外迁率达古城总人口的48.3%和44.6%[21],古城“空心化”现象已十分严峻。在古城现今热闹繁华的背后,随着原住民的外迁和文化保护不当,原有的风土人情、乡土人居减少,人地关系变得复杂,文化色彩减淡,大研古城在被商业同质化的同时,正在逐渐失去传承数百年的特色。

4.2 策略研究

针对大研古城人文景观逐渐淡化和缺失的现象,其改善策略需从产生人文景观的自然山水和民族文化的角度出发,其中,自然山水是人文景观产生的载体,民族文化是人文景观的内核。

4.2.1 延续古城自然价值认知

自纳西族迁移到大研地区至今,自然山水对古城的发展和成熟具有重要意义。山川与河流既为居民提供生活所需,也是其民族精神信仰所在。管道用水拉远了人与水的距离,外来人口由于缺乏民族感情的积淀而对水缺少亲密感,针对当代古城的发展局面,可以从人与水的新关系切入,延续古城的自然价值。

一方面,在保护古城水系肌理的基础上,可以在小尺度层面适当在线状、点状水系周围增加观景石台、亲水木台、剧场等公共空间和设施,在保证古城整体基调的同时,拉近人与水的距离,让水再次融入人们的生活。另一方面,增加人们近水、亲水的机会,多组织“洗街”等传统活动,让人们与水接触的同时感受纳西族独特的传统水文化,通过水文化的保护和发展,促进纳西文化的整体复兴。

4.2.2 拓宽古城多民族文化传承渠道

古城的价值不仅在于山水等有形的自然基底,也在于其原住居民生活衍生出的民族文化。

大研古城实际上是一个多民族聚落,以纳西文化为主的多民族文化的融合与发展是古城精神文化传承至今的重要特征。民族文化的传承与发展有赖于与山、水、古城有着情感联系的原住居民,随着原住居民的迁出,古城的文化逐渐流失。因此,首先应使古城原住居民回迁,并引导保留原有居民的生活方式,以本土生活化的业态取代千篇一律的模式化业态,例如恢复古城原有的“豆腐街”“造纸坊”等,做好古城功能分区,让古城回归生活化,重建外来文化冲击下古城居民的地方认同感,防止因外来商户过多导致纳西文化减淡,造成“千城一面”的局面。其次,文化的保护并非固守成规,而应与时代结合,可在街巷、建筑中植入体验、科普、微更新等新的功能,以新的互动方式传播古城文化。

除此之外,应用现有研究成果促进古城保护与发展,建立古城景观评价体系,随时关注和反馈古城自然保护与旅游发展状况[12],以做到及时调整人流动向、修改保护措施,以及调整文化旅游策略等。

5 结语

目前针对大研古城的研究主要集中在人文历史和内部建造方面,对古城不同尺度的地域景观演变和总结略有不足,本研究从不同尺度和层面阐述了山水环境与大研古城营造的联系,同时通过研究古城演变影响机制,从人文景观的角度为古城的保护与发展提出建议,旨在通过上述成果补充和完善大研古城景观研究体系。

研究大研古城的地域景观演变过程及其影响因素,不仅能够加深人们对古城的认识,而且对改善古城目前面临的多个保护与发展问题具有深刻的指导意义,只有寻根溯源,探求古城的起源脉络,才能找到适合古城保护与发展的方式。

针对束河、白沙古镇和丽江坝子的区域性地域景观体系的整合也是需要重点考虑的问题。在后续的研究中,应在区域层面对丽江坝子进行分析,以探究其景观格局演变及影响因素等内容,从而进一步完善对丽江坝子的学术研究。

注:文中图片除注明外,均由潘悦绘制或拍摄。