三峡人居空间景观的生态特质及启示

2022-04-13赵万民

赵万民

束方勇

李云燕

三峡工程是中国如期实现“碳达峰、碳中和”目标的基础性战略工程①。人居空间景观的生态发展模式,可以有效降低城市建设对库区自然环境的干扰,具有保障三峡工程平稳持续运行的重要现实意义。与东部平原城市相比,三峡地段“山地地质地貌复杂,气候水文条件多变,生物多样性丰富,生态敏感”[1],人居景观建设应遵循生态学原理,保护自然资源、规避安全风险、维持生态系统平衡,体现三峡特殊山地环境下“景观”与“生态”的融合。由此,本文以“人居空间景观的生态特质”为题,旨在探讨山地环境约束下,三峡人居景观的生态特殊性呈现及其规划启示,以期拓展风景园林学科的地域性理论与实践价值。

水利工程及库区的人居空间景观由于其独特的流域生态内涵而受到国内外人居科学与生态学领域的持续关注[2]7。早在20世纪40年代,美国田纳西河水利工程就已出现将水土保持、农业生产与居住景观统筹治理的思路[3]。其后,美国葛兰峡谷大坝、埃及阿斯旺大坝、巴西伊泰普水电站相继建成,城市景观建设、历史遗产保护、生态环境治理等库区人居景观营建经验与教训逐步积累、深化发展,形成了较为全面的理论体系。就景观生态规划途径而言,研究聚焦于成库前后的环境变化,普遍关注景观格局演变的水文生态效应[4]、湿地植物群落修复[5]、滨水栖息地营建[6],以及上下游景观协调治理[7]等议题。国内研究(除三峡工程外)则以新安江、三门峡、丹江口等水库为目标靶区,在环湖绿道规划[8]、消落带生境修复[9]和森林保护工程[10]等方面展开探讨,形成风景游憩与生态保护相融合的景观规划思路。

与国内外案例相比,三峡库区人居景观面临着相似的生态问题(如水土流失、生境退化、景观破碎化),既有研究提供了景观格局建构、湿地植被修复、风景游憩规划和区域协同治理等多途径建设经验,但是敏感而脆弱的山地环境和高密度人居模式又使得三峡景观呈现出显著的地域性特征,受环境约束与城镇迁建的交互影响而产生了特殊的学术研究意义。

1 三峡人居空间景观的发展历程

三峡库区东起湖北省宜昌市,西至重庆市江津区,包括秭归、巫山、奉节等26个区县,总面积约5.67万km2。库区人居空间景观研究起源于工程初期的风景资源保护工作,以夔门、神女峰为代表的自然景观和以张飞庙、石宝寨为代表的人文景观,通过就地保护、异地迁建等方式得以保存。传统山水城市景观虽然取得了地域文化的价值认同,但局限于时代观念和工程紧迫性未能全面解读其生态内涵,导致传统人居智慧传承有所缺失。

移民迁建时期(1994—2009年),新人居建设的山水格局[11]、绿地网络[12]和防灾减灾[13]问题推动了地域性景观规划的发展,既有云阳龙脊岭山水形态的成功实践,也有巴东因地质灾害数易其址的经验教训,突显山地环境对城市高度的约束作用。因此,景观规划引入生态学观点,将地质安全、水土保持和生物多样性作为预期目标,系统性构建移民城市山水与绿地景观格局,保障三峡移民安居工程如期完成。

随着2010年库区进入“后三峡”时期,国家主导的移民迁建治理模式转变为多元主体参与的人居协同优化模式,“生态”成为景观高质量发展的核心诉求。相关探索聚焦于生态修复和品质提升,针对性解决移民迁建的遗留问题。多元主体持续参与,为生态修复提供“修复目标-项目部署-工程措施”多层次政策和技术支持,在山水环境维育[14]、生态红线管制[15]、消落带治理[16]等方面展开实践。景观品质提升则通过山水视廊规划[17]、山城步道系统建构[18]等方法优化空间构成,引导城市在自然环境和公共空间的融合中实现高质量人居发展成效。总体而言,三峡人居空间景观在山地自然环境中逐步深入建构景观与生态的关联内涵(图1),其经验值得系统性总结,为后续人居建设提供启示与借鉴。

图1 三峡人居空间景观的发展历程Fig.1 The development progress of settlements' landscape in Three Gorges

2 三峡人居空间景观的生态特质认识

2.1 山水融合:从视觉景观格局到生态系统关联

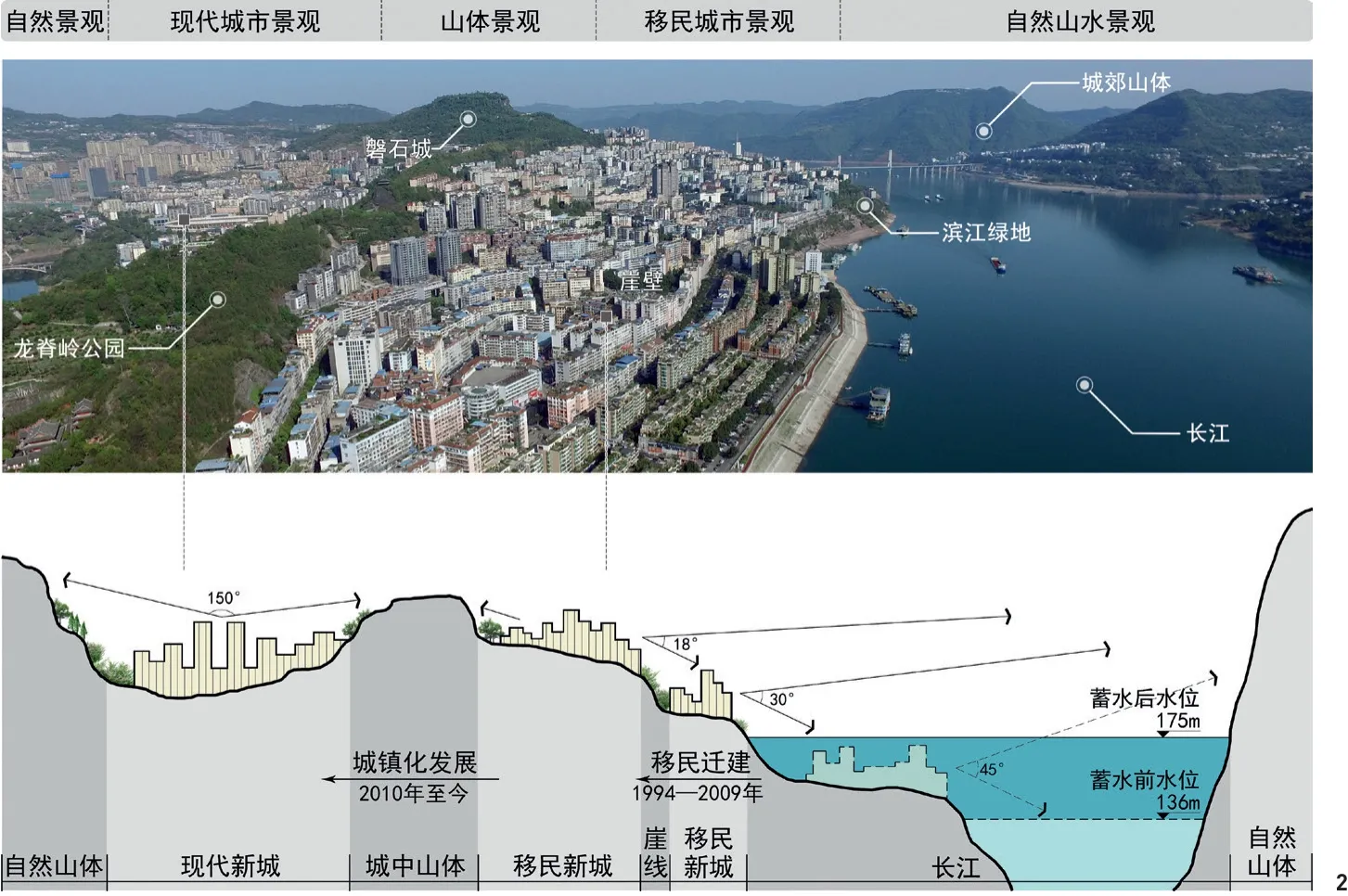

三峡地区群山连绵、江河密布,大山大水的自然环境孕育出独特的人居风貌。传统聚落选址于临江台地,周边雄山险峻、江流湍急,人居与自然组合形成优美的山水意境。随着三峡工程蓄水建设,城镇就地后靠或异地搬迁,山水视觉尺度由峡江景观转变为疏朗的高山平湖景观,在秉承“城市与自然融合共生”传统的基础上,发生着从“视觉景观格局”到“生态系统关联”的深刻变化(图2),山-水-城不再局限于视景范畴,而是基于建成环境的拓展形成整体生态系统。

图2 三峡人居山水景观变迁:云阳案例Fig.2 Changes of Three Gorges settlements' natural landscape: a case of Yunyang

现代三峡山水景观呈现山、水、林、田、湖自然要素与城市建筑人工要素紧密结合的特征(图3)。山体以峰、岭、丘、壑的独特形态参与视觉体系建构;长江及其支流环绕城市,塑造多样化滨江景观;冲沟溪谷将城市划分为若干有机组团,由此形成的景观格局不仅具有高度美学价值,也是多种生态过程关联的综合体系。大型山体提供动物栖息源地和水源涵养功能,其生态质量对区域系统稳定具有重要影响。长江水系沟通城市内外,形成水生动植物迁徙的主要廊道。崖壁、冲沟植被繁茂,有助于地表水土保持、改善长江水质。山水景观的高度融合使生态要素紧密关联,共同推动生态系统的平衡发展。

图3 三峡城市山水景观分析(作者根据相关规划资料绘制)Fig.3 Natural landscapes analysis of cities in Three Gorges

2.2 簇群人居:山城交错格局的生态多样性效应

三峡人居空间景观的生态本底条件十分特殊,不仅有“重岩叠嶂”“清荣峻茂”的自然山水环境,城市中“坡、坎、崖、沟壑、岛屿、江滩”等原生景观也寻常可见[19],自然与建筑空间相互错叠形成簇群形态。从景观生态角度看,簇群实质上是山地环境与人工干扰相互作用而形成的异质性格局,分为水平镶嵌和垂直分层2种类型。水平维度自然空间受干扰较少,保存了大量原生物种;高密度建筑簇群人工作用强烈、绿色空间匮乏,与自然景观形成对比鲜明的镶嵌格局。垂直维度城市依山而建,由上至下形成背景山体-上城组团-崖壁-下城组团-滨江绿带的梯度分层序列,相互之间有着不同的生态循环过程。水平镶嵌格局经由垂直分层序列叠加,强化了三峡人居空间的山地特色风貌(图4)。

图4 山地簇群人居景观:奉节案例Fig.4 Mountainous city's cluster form: a case of Fengjie

簇群的异质性使斑块之间产生能量、物质与物种的差异,推动生态要素流动,有助于物种迁徙并形成新的栖息地,从而提高城市生态多样性。生态过程的多元化发展将各景观要素从孤立状态整合演进至相互密切作用的系统状态,“从整体上衰减了外界干扰与环境变化对系统带来的波动”[2]43,因此三峡山城交错景观能在剧烈的移民迁建干扰下减缓物种衰减速率,推动生态系统修复与持续生长,具有较高的实际应用价值。

2.3 江城水脉:基于边缘效应的岸线恢复过程

三峡库区城市不仅是依山而建的“山城”,也是傍水而居的“江城”。边缘效应理论认为,景观斑块的交接处通常呈现显著的生态交错带结构,比斑块内部拥有更丰富的物质交换过程和生物种群类型。滨江岸线作为城市与长江的交接处,是典型的边缘交错带形式。景观设计适度引入特色耐水淹植物,即可利用边缘效应引发物质与能量的交换过程,以自然恢复的形式演进成为复合生物群落。与传统工程护岸相比,基于边缘效应的生态岸线(图5)能够更好地适应三峡水文环境特征,具有降低雨水径流速率、削减面源污染、减少工程成本等多种生态经济效益。

以开州为例,中心城区汉丰湖是长江支流澎溪河通过二级水坝调节形成的湖泊,常年水位控制在170m以上,消落带高差约为5m。岸线治理工程以小微湿地、林泽系统为基础,根据水位高程的不同在常绿缓坡带种植黄桷树(Ficus virens)、小叶黄杨(Buxus sinicavar.parvifolia)等乡土乔灌木;消落带则以鸢尾(Iris tectorum)、水生美人蕉(Canna×generalis)等耐水淹植物为主[20],形成复合型群落。驳岸采用抛石营建多孔隙鱼类栖息地,吸引涉禽、昆虫等前来觅食、驻留,成为开州城区生物多样性最高的自然生境之一。

2.4 多维空间:立体绿地景观与复合生境系统

自由起伏的山地形态使得三峡城市绿地呈现三维立体特点,跟随地形变化层层叠叠、错落交织,展现山地人居的自然适应性智慧。山岩、崖壁、孤石等自然景观经过人工设计的巧思形成丰富多样的空间形式,既有保持自然状态的原生景观,也有通过分层、错叠、架空等形式营建的山地特色绿地,均为三峡典型的地域性空间类型。

山地立体绿地景观经由乡土物种引入和培育,可形成复合型生境系统。岩石、植被、水塘等不同生境在多个高程紧凑布局,通过溪流廊道连接,使其具有山地空间集约复合的优点。乔灌草群落的分层结构在山地竖向维度得到强化,生物多样性显著提升。如云阳龙脊岭公园(图6)汇集高郁闭度林地、草地、江滩等多种生境,组织山地径流并增加地表含水量,有利于植物生长和鸟类觅食,目前公园内可观察到喜鹊(Pica pica)、白头鹎(Pycnonotus sinensis)等20余种小型动物,已成为云阳重要的生态栖息源地。

图6 云阳龙脊岭公园复合生境系统Fig.6 Compound habitat system on Longji Ridge of Yunyang

由此可见,三峡人居空间景观的本质生态特征是景观与自然的和谐,山水融合的自然景观格局、交错层叠的簇群人居形态、自然恢复的滨江岸线生境、适应地形的立体绿地空间相互交织,产生系统稳定发展、生物多样性提升、河湖水质改善等综合生态价值。

3 三峡人居空间景观的生态格局模式建构

人居景观通过建构“格局”关联各项生态特质并形成系统服务。因此将三峡人居景观组合建构为“山水关联、簇群交错、蓝绿网络、复合格局”4种景观生态模式[21](图7)。

图7 三峡人居景观生态格局模式(作者根据相关规划资料绘制)Fig.7 Landscape ecological patterns in Three Gorges settlements

3.1 “主脉-支系”山水关联模式

山水人居景观的融合特征引导建构城周山体、滨江水脉、冲沟溪谷交互连接的“山水关联模式”及其“主脉-支系”结构,即以城周山体和长江蓝绿岸线为平行主脉,通过冲沟、山脊等支系分隔城市组团,塑造山水城交融格局。山体基质提供了连续而稳定的自然环境,滨江岸线则是城市中植被种类最丰富的区域之一,二者通过溪谷绿脉连接,创建山水生境联动的物种栖息空间。根据主脉方向的不同,山水关联模式可分为:1)平行镶嵌型:山系、长江平行布局,冲沟廊道纵向贯穿,将城市分隔为镶嵌组团;2)绿心环绕型:以山体为绿心,通过放射状山脊、冲沟与环形滨江蓝带连接,构成立体式景观格局。

3.2 “核心-边缘”簇群交错模式

簇群景观的山城交织结构引导生成建筑与绿地相互耦合的“簇群交错模式”,利用绿地斑块的镶嵌特征,以“核心-边缘”结构逻辑组织“生态核心区-边缘缓冲区-踏脚石”圈层式空间形态。不同规模的绿地以其边界范围作为核心区,内部具有活跃的生态过程,为生物提供食源和栖息地。绿地边缘按一定距离划为缓冲区,削减人工建设的直接干扰,并为源地物种扩散提供空间。生态斑块通过踏脚石相联系,形成景观的连通性。典型案例如秭归多源节点型格局和巫山错落层叠型格局。

3.3 “连接-交汇”蓝绿网络模式

部分地形平缓的河谷城市采用格网状道路组织滨江岸线与内部山体绿地,形成水岸蓝带融贯人居环境、山体绿地点缀其间的蓝绿网络模式。道路绿廊作为生态通道连接景观斑块,而交汇形成的绿地节点又可塑造更加多样的栖息环境。这种“连接-交汇”逻辑能够充分利用滨江岸线与山体绿地的生物多样性特征,将其生态服务有效传输至城市内部街区。如开州以主干道绿带、河流绿廊及城中山体组合形成格网连通结构,促进汉丰湖与城市公园之间形成多元物种迁移过程。

3.4 “要素-体系”复合格局模式

在山水环境与城市空间交错分布的大城市,人居景观以“要素-体系”逻辑主导复合格局建构,将城中山体、郊野公园等作为生态源地,以滨水景观带、冲沟溪谷为连接廊道,融合山水林田湖环境基质,形成有序组构的交错叠合型格局。以万州为例,中心城区坐落于都历山、翠屏山、龙宝山群山环抱之中,山体余脉深入城市,塑造了太白岩、天生城等诸多自然景观。长江蓝绿岸线串联山体、绿地、湿地开放空间,整合山水基质,实现山地人居与自然环境的交融格局。

4 三峡人居空间景观生态模式优化策略

三峡人居景观的生态营建智慧启示规划立足山地特色,以模式优化为目标导向,采取保护关键生态资源、连通景观源汇廊道、修复受损生境等措施,建设自然可持续的人居环境。

4.1 山水关联模式:维育生态活力与脉络通达

1)维育山水主脉生态活力。城周山体和滨江岸线均为人居空间的生态边缘结构,具有天然的物种多样性特征。规划通过维育山水主脉的生态活力进一步强化其模式主导地位,具体措施包括引进乡土树种改善林相、固化林下凋落物多孔隙结构、适度放养小型脊椎动物;优化滨江岸线形态与植物群落,塑造水绿交织的江岸活力生境。

2)保持溪谷绿廊交融通达。关联山水生境的冲沟溪谷是传递生态活力的重要通廊。景观规划通过模拟受自然水文过程影响的植物群落系统,培育适应“溪流-河漫滩-滨水绿地”的水陆层级植被,形成物种稳定发展、水和土壤自净循环的溪谷生态系统,增强廊道生物丰度与通达效能。

3)维护节点生境原生景观形态。主脉与支系的交接点(如河口湿地、山脊鞍部)通常是物种迁徙的承接点和中转站(图8),宜保护其原生景观形态,避免道路、建筑干扰,利用自然荒野特征引导生物汇聚与扩散,增强山水脉络的流动性。

图8 巴东山水关联景观生态格局(作者根据《巴东县主城区控制性详细规划》绘制)Fig.8 Environmental correlative pattern of Badong

4.2 簇群交错模式:崖壁修复治理与生境保育

近年三峡库区城市蔓延式拓展对崖壁景观侵蚀日趋严重,景观规划提出基于崖壁治理保护绿地生境的思路,优化“核心-边缘”生态结构。

1)自然恢复山地原生崖壁景观。应用基于自然的生态修复理念,对崖壁进行地质风险评估与整治,划定安全保护范围,采用封育措施防止人为干扰;利用高适应性乡土植物作为先锋物种,在自然化生长过程中引领培育复合群落。

2)维护核心生境及其缓冲区的稳定。根据崖壁斑块划定绿地管控范围,保护核心生境的物种群落构成,建立动态监测与定期巡查制度,及时应对外来物种入侵、水土流失等干扰。核心生境外围结合建筑群划定缓冲区,优化游憩设施布局,严格管控绿地边界,防止城市建设侵蚀。

4.3 蓝绿网络模式:绿廊等级分异与汇点营建

1)道路绿网分级连通规划。根据连接与引流的功能需求,景观规划设置主、次道路2种绿廊类型:主干道绿廊承担蓝绿空间连接功能,有利于水陆物种互动迁移;次干道绿带引导生态服务向街区渗透,改善环境品质,建构绿网连通系统。

2)再自然化修复滨水蓝绿生境。基于三峡城市滨江岸线生态化治理经验,规划针对蓝绿网络模式的湖库、河流特点,制定自然化生境恢复措施,包括修复原生驳岸、培育乡土地带性植被等,促进滨水系统物质和能量流的循环。

3)营建汇点栖息源地景观。道路绿网交织生成的汇点聚集了多维生态资源。规划应根据地形高差有机布局乡土植物,利用山地生境的集聚关联性和自组织演化规律构建具有生物多样性价值的立体栖息源地,赋予汇点以丰富的生态内涵。

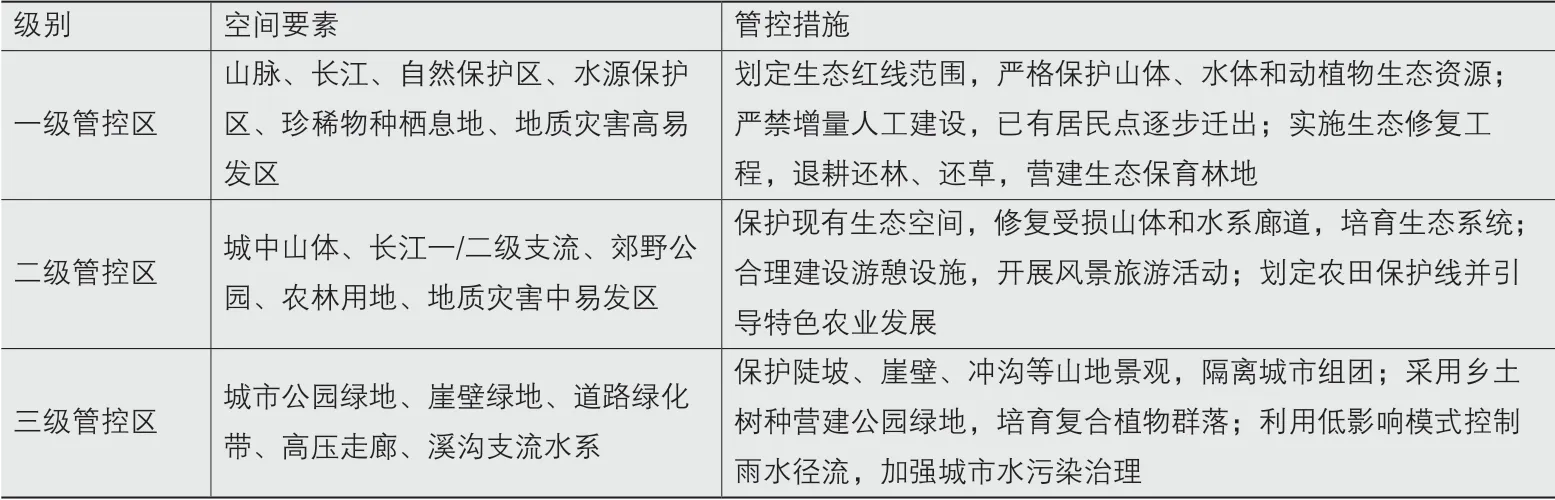

4.4 复合格局模式:生态要素体系化管控机制

复合格局模式规划遵循“要素-体系”逻辑,以分区分级管控机制协同治理景观空间,发挥整体格局的综合服务效益。管控机制结合生态敏感性评价②和城市发展需求划定生态红线、划分管控等级、制定管控措施(表1)。以重庆长寿为例,在明月山等大型斑块与长江水系基础上,形成“江山相依、水绕绿心、绿网融城”的复合景观格局(图9),协调优化生态资源体系。

表1 复合格局模式分区分级管控机制Tab.1 Zoning and grading regulatory mechanism of compound pattern

图9 长寿中心城区复合型景观生态格局Fig.9 Compound pattern of central urban district in Changshou

5 结语

三峡人居空间景观的生态营建方法是山地人居环境科学应对库区地域特殊性的有益探索,彰显人与自然和谐共生思想的规划引领意义。本文提炼总结山水融合、簇群人居、江城水脉、多维绿地的景观生态特质及相应空间模式,启发建构多元化生态格局规划途径,以期实现三峡景观空间对人居环境的可持续价值。同时,三峡地域广阔、人居类型多样、生态系统构成复杂,后续研究应深化认识景观的生态特质与空间模式,从城镇化视角探讨景观的演变过程及驱动机制,为规划设计提供更具适应性的方法指导。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制或拍摄。

注释:

① 根据长江三峡集团官网数据,2020年三峡水电站全年累计生产电能1 118亿kW·h,位居世界第一,有力支持三峡集团成为我国最大的清洁能源生产基地。

② 生态敏感性评价通过土地类型、高程、坡度、水土流失、水资源等因子分析划分敏感性等级,以高敏感性地区作为生态红线范围。详见参考文献[3]。