园游、郊游、山水游:三种时空尺度北宋文人交游

2022-04-13丁梦月

丁梦月

胡一可*

曹宇超

1 群体一致性与个体矛盾性:北宋文人交游背景

中国古代文人的群体特征是群体一致性与个体矛盾性并存。古代文人普遍追求将“道德自律与事功建业统一起来”[1]的士大夫之职,因而自古多将“文人”与“士大夫”并称。“文人士大夫”通常英译为“scholar-official”,即“学者为官”,这种集学者(经史子集之研究与编撰者)、文人(长于琴棋书画、诗词歌赋者)、官员(以社会管理为己任者)于一体的多重身份特征[2]导致个体的矛盾与冲突,进而引发了2种不同的生存方式,即仕与隐。历史上虽有无意功名、归隐不仕的文人士大夫,但对大多数文人士大夫来说,庙堂还是山林,都是艰难的抉择。

就群体一致性来说,北宋“右文抑武”政策的施行为文人营造了钻研学术经义的绝佳条件[3],政治观念、文学观点的认同常使文人之间产生强大的凝聚力;就个体矛盾性来说,在儒学复兴、儒释道三教融合之势下,以吏为隐、吏隐合一成为北宋文人保持人格独立的一种处世哲学,个体矛盾亟须同道友人的认同和理解。随着群体的不断壮大,文人士大夫主体意识和群体意识的形成都加大了对交游的需求。

相较于前朝,坊市界限的打破与夜禁制度的松弛使北宋城市呈现出开放且活跃的状态;相较于其他阶层,文人待遇优厚、公暇充裕,加之门第观念的消融,因而,北宋文人的群体一致性与个体矛盾性共同诉诸交游活动。如北宋理学家邵雍,在其现存1 583首诗作[4]中,与各界人物的赠答唱和诗达281首,占近1/5,可谓是北宋文人交游活动之频繁和广泛的一个典型。

2 文人交游与山水情结

孔子有云:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。[5]”文人的群体一致性和个体矛盾性特征皆以诗文的个性抒发为特征,组建志同道合的团体,抒情言志、诠解义理、讽喻时政,谋求集体认同。或以雅集结社的形式,或以交游唱和的形式,自魏晋已有之而代不绝踪。而北宋承续前世流风,士大夫雅集、结社之风臻于极盛[6],无论频繁程度还是遗留唱和诗作的数量及质量都非常可观。这也是本文选取北宋文人作为研究对象的原因。

2.1 文人雅集与造园

文人雅集,顾名思义,就是以诗群乐、以文会友、相约酬唱往来的集会。然而,何集为“雅”?我们已不得而知。吴在庆教授称文人雅集为“集会宴游”[7],贾晋华教授称文人雅集为“聚会”[8],说明雅集之“雅”的内涵始终变动不居,没有定论。尽管如此,我们还是能够从文人交游唱和诗、文人雅集图中探寻文人所追求的“雅”——山水情结。

王水照先生认为“园林建筑与文士雅集结下了不解之缘,这已成为我国园林文化的一种传统”[9]。史载文人雅集如西汉梁园的梁苑之游、西晋石崇的金谷园雅集、唐代滕王阁雅集等,无不以园林为依托,北宋时期亦然。历史上著名的“西园雅集”便是这一时期文人雅集的典型[10]。对其事件真实性暂且不论,西园雅集直接推动文会雅集题材的诗歌和绘画达到高峰,从这些诗、画中都可以看出,文人的交游活动往往选择在远离朝野、隐逸避世的优美环境中进行。

海德格尔(Martin Heidegger)把语言的存在归为人的最高本质,“任何存在者的存在都居于词语之中”[11]。通过对北宋交游唱和诗的初步文本分析发现,对风景要素的直接描述性词语占比最多(下文以欧阳修春游嵩山为例),可见景观环境在文人交游中的重要性。究其原因,笔者认为与前述文人群体的多重身份特征有关。为了缓和学者、文人、官员等身份的冲突,需要在吏与隐、庙堂与山林之间找寻一种平衡。然而,这种平衡关系是理想化的追求,其存在的表征分化为2种结果:一是对文人士大夫身份的标榜,一是对文人士大夫身份和原有生存状态的极力消解[12]。历史的发展路径是A-B-C-D,而以今观古的路径却多是D-A。我们无法获知并准确判定文人群体当时的境遇和心态,但从所呈现的结果来看,无论风景游赏活动和风景要素是其为吏生涯所缺失的内容,还是回归世俗的意趣表达,抑或借其对失意之感的愤慨抒发,山河风景与园林庭院都是文人群体遁世逃离繁文缛节的诗画天地,在他们自己的宇宙中,通过置良田、造园林、结诗社,邀约同道之友题景赋诗、烹茶作画,在多重身份不断消解、重构、回归的过程中,实现与天地、与自我的精神链接。

2.2 “不远游”与“逍遥游”

受儒家“父母在,不远游,游必有方”“乳狗不远游,不忘其亲也”[13]思想的影响,很多文人视背井离乡的远游为苦旅。古时交通不便、生产力水平低下,冶情郊野是许多文人的选择。

但同时,古代文人又素来喜好寻幽探胜、与山水名川结缘。从伦理思想上看,孔子提出的“仁者乐山,智者乐水”分别赋予了山、水以“仁者”和“智者”的品格[14],把山水游赏纳入了仁、义、礼、智的伦理规范中。而以庄子为代表的道家以游论道,也提倡“物物而不物于物”的“逍遥,无为”[15]。

因此,在传统思想的影响下,无论是以园游、郊游为代表的“不远游”,还是以山水游为代表的“逍遥游”,风景游赏都是自适得意、无羁无绊的精神追求的表现,是获取道德力量的修身工具[16]。

3 园游、郊游、山水游:三种时空尺度下的风景游赏活动

根据前述,借助司马光(1019—1086)之独乐园及其举办的真率会、欧阳修(1007—1072)与梅尧臣(1002—1060)同游嵩山,以及邵雍(1012—1077)的一次长途秋游的案例分析,探讨园游、郊游、山水游3种不同时空尺度的风景游赏活动。

3.1 园游

北宋熙宁六年(1073年),年逾半百的司马光在西京洛阳置地20亩(约13 334m2),营建独乐园。独乐园,园名虽言“乐”,其意图却显然不在赋予它一个单纯的称谓[17]。

独乐园中每一处景致均对应一位司马光钦慕的先贤(表1),意享朴居静思、天人合德之乐。而司马光“独乐”与孟子“众乐”的直接交锋,除了学术方面“对孟子学说颇多不满”[18]之外,与其政治生涯也不无联系。熙宁四年(1071年),以王安石为首的革新派将孟子升格运动推入勃兴期,孟子首次被列入科举官方教材[19],保守派代表司马光请求出任西京留台,退居洛阳。退居洛阳期间,虽已远离汴京政治中心,但司马光仍关注局势,撰写了一批“批孟”的文章。可以说,司马光的“独乐”,实际是自嘲式地表达对时政的不满。

表1 司马光独乐园七景及用典

此时的洛阳因宋神宗起用王安石为相并实施变法(熙宁二年,1069年)而聚集了一批元老旧臣,形成了有深厚政治背景的士大夫群体。以独乐园为据点,司马光在著书讲学之余热衷雅集交游,“与楚正叔通议、王安之朝议耆老六七人,时相与会于城内之名园古寺,且为之约,果实不过三品,肴馔不过五品,酒则无算。以为俭则易供,简则易继。命之曰‘真率会’。[20]”六七位耆老相约交游于城中名园古寺,约定按照年纪长幼来排次序,对酒、食、菜的量予以会约①,“酒巡无算,深浅自斟。主人不劝,客亦不辞”[21],主人不劝酒,客人不辞酒,可以看出真率会的不拘小节与简朴寒素。

园名虽为“独乐”,却常是学术观点一致的友人、学生的聚集地;司马光虽退居洛阳,却常与政见一致的同僚结社园游,身在西京而心在朝中[22]。受学者与官员双重身份的深刻影响,文人士大夫在理想与现实之间、个人与社会之间、出世与入世之间的徘徊逡巡,其实指出了儒家学说的内在矛盾:政治活动与道德修养。二者无法剥离,甚至政场沉浮会直接影响其归隐行为。从这个角度来看,“归隐于园”对文人士大夫来说并不是“乐”,而是“忧”。

3.2 郊游

北宋仁宗年间,在洛阳形成了以“钱谢梅欧”②为主体的文人集团。据魏泰《东轩笔录》记载,钱惟演、欧阳修等“一时文士,游宴吟咏,未尝不同。洛下多竹奇花,凡园囿之胜,无不到者”[23]。其中,两登嵩山是该集团的重要活动[9]。明道元年(1032年)春末,欧阳修与梅尧臣、杨愈等人同游嵩山。宋嵩山主脉在行政区划上隶属西京河南府(今洛阳)[24],因此本节将嵩山之行归入郊游一类。

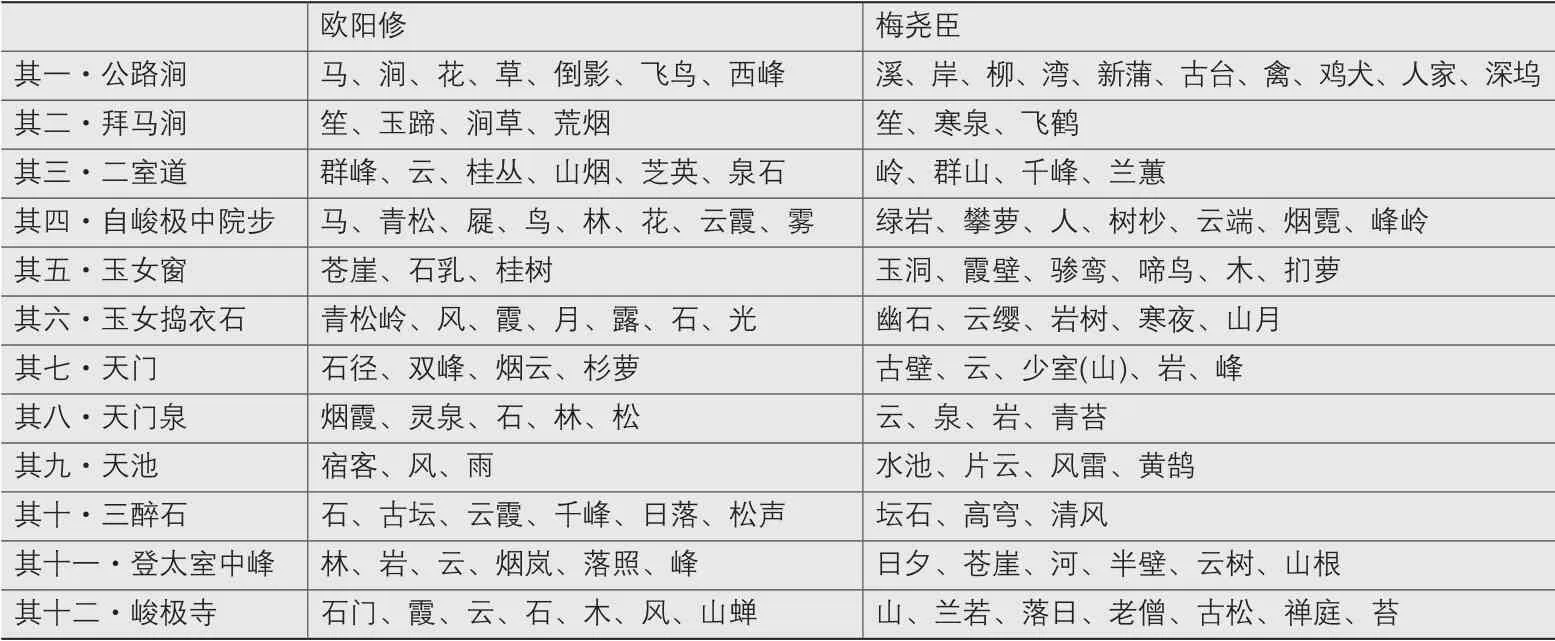

此次游山,欧阳修有组诗《嵩山十二首》[25]、梅尧臣有组诗《同永叔子聪游嵩山赋十二题》、范仲淹有《和人游嵩山十二题》唱和流传。诗中记录的嵩山景致和古时攀行嵩山的路线成为现今嵩山研究的宝贵史料。因范仲淹当时并未同行,因此仅取欧阳修与梅尧臣的唱和诗进行分析(表2)。

表2 欧阳修与梅尧臣春游嵩山唱和诗中的意象分析

在欧、梅二人关于此次春游嵩山的唱和诗中,关于风景的描述性词语出现频率的排序为:“峰”的意象出现8次,“霞”“烟(霞)”“岩”分别出现6次,“松”5次,“泉”“落日”(包括“日夕”“日落”等)“古迹”(包括“古台”“古坛”“古松”“古壁”等)分别出现4次。状物描景多与比兴相联系,交游酬唱诗作中的花木禽鸟、时日变幻、伤感怀古等意象正是文人兴致之缘起与情绪之最终投射。如司马光在嵩山建“别馆”作为游学的临时居所,叶梦得因醉心美景而直接安家嵩山,都是期冀在质朴的郊外风景中,设法在济世情怀和家国责任感中疏解淑世心结。

3.3 山水游

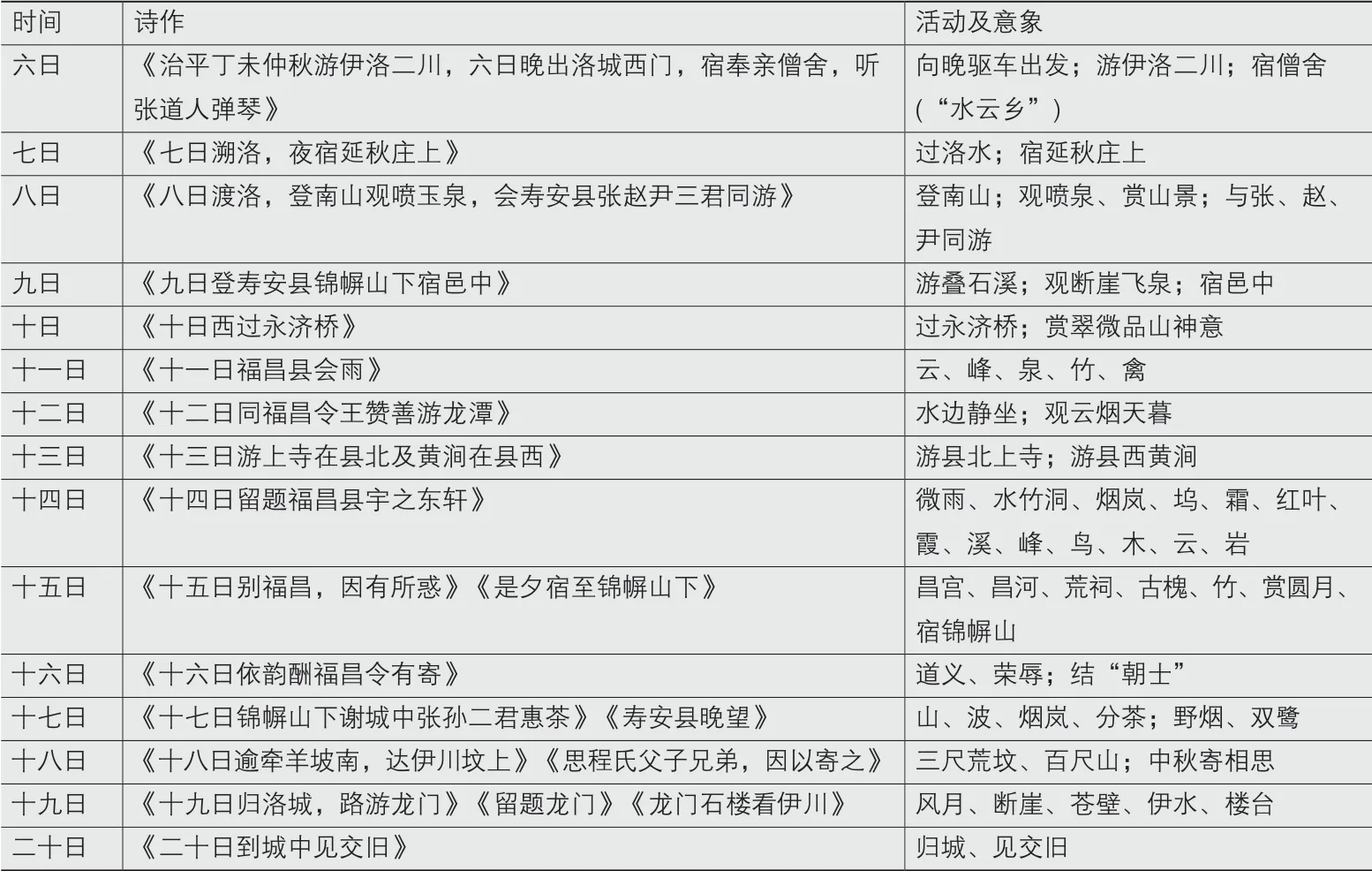

邵雍一生历经四朝,3次被举荐但屡辞不赴,甘做“安乐窝中快活人”[26]。在后半生开馆授业之余,邵雍常“以春秋天气温凉之时乘安车,驾黄牛出游”[27]。其诗集《伊川击壤集》中收录了一次用近乎日记一样生活化的描述记录的山水游赏活动。从宋治平四年(1067年)八月六日出发到二十日回洛,期间几乎每天1首甚至3首诗,详细记录了游览路线、同游之人及当时当地的心境(表3)。

表3 宋治平四年八月邵雍的一次秋游

邵雍从洛阳城出发,渡洛水、游龙潭、见朋友、赏圆月,最后回到洛阳城,根据可考且现存的地点来看,此次历时15天的出行里程超过200km。其游赏地点主要有:伊洛二川、南山、玉泉、叠石溪、断崖飞泉、北上寺、黄涧、龙门等;交游活动主要有:听张道人弹琴、张赵尹三君同游、同福昌令王赞善游龙潭、谢张孙二君惠茶、思程氏父子兄弟、城中见交旧,即与僧道、朋友(及学生)、官员交游。

邵雍类似的出游活动不止一次,在北宋有类似出游活动的文人也不止一人。北宋风气之“重交游”,不仅是文人士大夫群体重视交游活动的表现,也蕴含了对交游对象选择的慎重考虑[28]。除了因对才华、造诣、品行的仰慕与认同而交游之外,与官员、僧道的交游还可能有政治利益和思想交流的考量。邵雍能够在洛阳定居修学,很大程度上依仗于官员名士的青睐。而作为一名学者,相对于闭门钻研来说,方外交游是吸收佛、道教义更为直接的途径。在叩关问道、切磋辩难、同赏同游的过程中,个人思想理论和三教融合实现了双向升华。

3.4 不同时空尺度的风景游赏

以文酒诗会和风景游赏为特点的文人园游、郊游通常是群体活动,多则几十人,少则三两人。园游以城中私家园林、寺院道馆等场所为主;郊游以近郊别墅庄园、山川溪涧等为游赏对象,古时出行不便,路途稍远的数日郊游便可作山水游观。召集人凭身份或资财获得参与者的认同,参与者可为学者、官员、僧道、画家、商人等,由交游而朋党,编织人际关系网络,进一步扩大自身和团体的影响力。

与短途、短时的园游和郊游不同,长途、长时的山水游一般发生在讲学、服丧、赴卸任和公差往返途中。北宋初年理学三先生之一的胡瑗认为:“学者只守一乡,则滞于一曲,则隘吝卑陋。必游四方,尽见人情物态、南北风俗、山川气象,以广见闻,则有益于学者矣。[29]”广见闻不只益于学者,也益于为官。文人士大夫以营建园林的方式营建城市之例不胜枚举[30]。值得一提的是,文人的风景游赏并非只囿于自身。如针对高丽贡使游览山河名胜一事,苏氏父子忧心“高丽之人,所至游观,伺察虚实,图写形胜,阴为契丹耳目”[31],积极上奏要求规范外使的旅游行为,这说明有识之士已经意识到山形地理背后隐藏的国家信息安全危机。

前文探讨的几例风景游赏均发生于西京洛阳,这绝非偶然。各朝代文人雅集多选择有典故可循之处[32],如京畿地区、江南地区,其中,洛阳地理位置和山水资源优越,自古至宋是钟灵毓秀的文化渊薮。西晋有石崇金谷之会(金谷园)、唐有白居易“九老会”(香山)、宋有司马光承袭“香山九老”遗风,营建独乐园、办真率会,成为当时及后世引以为胜的大观,其精神内核得到许多文人追捧[22]。风景游赏的情境因人而异,访古探幽的意蕴包罗万象,借由外在的行为方式和物质表达以修养性情或韬光养晦,在游赏活动中可以暂离尘世,游得尽兴、乐得悠闲,不论何种尺度、何人相邀,文人交游都是群体意识的延续,而园林作为承袭交游事件的场所,其营建亦是具有历史传承意义的文化活动[9]。

4 结语

本文截取北宋历史片段进行了文人交游与山水园林的关联性探讨。文人交游以山水游赏为乐,乐在从世俗烦扰转移到道德修为,以恣意潇洒的生活态度面对际遇的失意与困境。从园游、郊游、山水游3种时空尺度的风景游赏活动来看,不管隐于何处,园林都为其提供了一种将个人精力从公共事务转移到自我修养上来的有效途径,成为传达或服务于文人士大夫自我探索之“道”的依托,以实现“立德、立功、立言”之“三不朽”[33]的人生归至。

文人交游并非是某一朝代的一时之尚,事实上,雅集结社之风、联咏往来之习,自史载起而延续至今。交游活动主体多为文人,流传的作品多为诗词画作,故受文坛与画坛重视;其群体特殊性及朝代更迭的时代背景又往往为史学与哲学研究者所青睐。在“文化创造和文学活动中,环境的作用更为显著”[9],然而,在研读历史文献的过程中,对文人交游所选环境的探讨和原因的剖析寥寥可数。盛世与乱世,京城与地方,文人交游在不同历史时期和地域呈现不同的特点,其参与群体、游赏对象与路线的选择或有一定深意。我国古代交游唱和诗、画作、别集、园记、游记等史料甚丰,以文人交游为媒介,搜集、凝练、思考我国古人与山水园林之间的关系,将有助于风景园林历史理论体系的纵深完善,也是未来研究可延伸的方向。

当然,登山临水的热情不限于古人、不囿于文人,今亦如此。虽说文人山水游赏活动只是小范围人群偶尔出游的一种游赏行为,是一种小众的精英叙事,但从精神根源上来说,现代风景游赏亦是暂时将闲情交付山水,在山水中寻觅知音、在林泉中探索自我,在超脱于自身和依存于现实中创造一种哲思的、内省的艺术。也即,期许生活的平凡愿景都能成为处处风景,就这一点来说,古今风景游赏是一脉相承的,也是现代风景游赏的终极目标。

注释:

① 史料所载酒、食、菜的数量存在一定出入,但“俭”和“简”的宗旨是共通的。

② “钱谢梅欧”指的是钱惟演、谢绛、梅尧臣和欧阳修。