金融类毕业生去向选择问题研究

——基于浙江省J学院金融类专业毕业生的Probit模型分析

2022-04-11黄文妍石俊杰

黄文妍 梁 帅 石俊杰

(浙江金融职业学院,浙江 杭州 310018)

一、问题提出

自2016、2017年开始,热衷3+2专升本考试的学生不断增加。近几年,有愈演愈烈之势[1]。2020年,全国专升本扩招人数32.2万人,部分高职学校报考率超过了40%,录取率超过了82%,形成了“专升本”热[2]。《国家职业教育改革实施方案》明确指出,职业教育是培养高素质劳动者和技术技能人才的类型教育。职业院校基础设施和实训基地的投入、课程实施与专业建设的开展、日常活动与素质教育的培养是为了帮助学生在毕业后尽快适应社会岗位需求,解决社会对于真正掌握职业技能人才短缺的漏洞。而过度的专升本导致高职院校的生源流入本科学校,学生在进入高职学习时就以“专升本”为目标,导致教学资源的极大浪费,教学目标的严重偏颇[3]。

升学与就业的选择问题不仅关系到学生个人职业生涯发展、收入水平及社会流动,还关系到国家整体的教育战略布局。教育部等九部门在《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》中强调:通过三年建设期,职业学校办学水平、人才培养质量和就业质量整体提升,职业教育的吸引力和社会认可度大幅提高,有效支撑地方经济社会发展和国家重大战略。从国家层面看,促进更高质量更充分就业,依然是高职院校办学的主基调。然而,从目前许多高职院校毕业生的去向选择上看,升学成为了与就业不相上下的一条路径,这虽然有助于国民整体学历的提升,但此类情况的出现不仅与国家职业教育政策的出发点相左,使一部分毕业生在就业的黄金年龄回避了支撑地方经济社会发展的重任,而且在一定程度上违背了职业教育办学的初心与使命。

可见升学与就业的选择是“二选一”问题。现阶段,何种因素影响高职院校毕业生去向?每种因素的影响程度如何?现有的课程体系是否有效服务技术技能人才培养?怎样才能更好地促进高职院校毕业生高质量就业?为回答上述问题,本研究基于专科学生从入学到毕业三年期间的平行数据进行研究,旨在研究历史、社会和个人三重影响下,个人能动性选择问题。

二、研究述评

首先,目前已有部分研究针对影响本科生毕业去向因素进行探索。孙怡帆等(2019)基于人力资本理论,运用Lasso-Logistic算法,对我国某高水平大学本科生出国、就业和读研三种去向进行预测,研究发现性别、院系、来源地、高中文理科、高考成绩、大学期间学习成绩等因素对本科生毕业去向的预测有重要作用[4]。乔志宏等(2014)指出,大学生就业结果和就业质量不仅仅取决于学校层次、专业等外在因素,其自身的能力是更重要的条件[5]。

从高校类型和专业类别两个横向学历因素角度,孙启进(2014)通过分层抽样方法,随机抽取北京、江苏、山东、广东、安徽、湖南、甘肃、贵州和内蒙古等9个省份13所高校的部分2010级应届毕业生进行问卷调查,结果显示:985工程院校、211工程院校和一般普通本科院校毕业生的去向存在较大差异,就读院校的层次越高,获取较好毕业出路的可能性越大;不同专业学生的毕业去向差异较大,主修工科类专业毕业生在去向方向上占有明显优势,主修理科类专业毕业生稍差于主修工科类专业的学生,但均优于主修文科类专业毕业生[6]。

从阶层背景进行的研究包括李梦竹(2018)以湖北省某“985”高校2010级本科生为样本,分析了阶层背景对大学生在校表现以及毕业去向的影响,研究发现:出生贫寒的大学生,在党员身份获得、奖学金获得、科研项目获得以及学习成绩上,都要显著优于优势阶层大学生。在毕业去向上,尽管积极的在校表现能够预测更优的毕业去向,但出生于弱势阶层的大学生却倾向于就业,而优势阶层的大学生更倾向于深造[7]。

其次,专科毕业生毕业选择问题与本科毕业生毕业选择问题背后所体现出的重要意义并不相同。专科与本科是两种不同定位的高等教育,本科生肩负着知识发现和科技创新等重要任务,是具有历史使命感和社会责任心,富有创新精神和实践能力的创新型、应用型、复合型人才[8]。本科生的毕业选择问题是由于高等教育差异性(如学术型和职业型高校,重点高校与非重点高校)以及不同学历层次(本科、研究生)下,个体对大学教育期望的追求[9]。而专科教育培育的是高素质创新型技术技能人才,《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》中明确指出把发展本科职业教育作为完善现代职业教育体系的关键一环。专科毕业生进入本科高等学校学习,有学者认为是“专科不专”:第一,专科教育75%的课程源于本科教育[10]。第二,专科生对专业认识程度不深:学历越高,专业认识程度越深[11]。第三,经济收益与工作选择不佳[12]。

综上所述,已有研究从不同角度验证了大学毕业生毕业去向的影响因素,在样本选取上大多采用随机抽样问卷调查法,在数据分析上选择了相关性检验、Logistic回归模型、Lasso回归模型等计量方法,为本研究的研究方法提供了重要参考与借鉴。但上述研究的研究对象是普通高校毕业生,对不同教育类型,具有同等重要地位的职业教育毕业生关注度略显不足,对学生毕业后升学与就业双重矛盾的微观分析探讨偏少,没有认识到专科生毕业选择问题的重要程度。同时,已有研究,大多围绕性别因素、人力资本、家庭社会地位、阶层背景等宏观方面的外部影响因素,对学生在校的专业成绩、综合素养、实践训练等方面的技术技能人才培养的内部影响因素聚焦更显不足。因此,本文依托专科学生三年通识课程成绩、基础教育课程成绩、技能教育课程成绩、专业教育课程成绩与体育教育课程成绩探究专科的专业教育与技能教育在毕业生选择问题上的重要作用。

三、研究设计

(一)数据来源

本研究的数据来源于教育部财政部《关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》(教职成函〔2019〕14号)中公布的B类双高校——J学院。主要涉及数据包括学校金融大类专业:金融管理、农村金融、国际金融、互联网金融、保险、投资与理财、信用管理七个专业(参考2021年专业目录修改前专业名称),包含2021届金融大类专业学生1357人,课程数据共计68068条,主要采用Python对基础数据进行整理,以军事教育、思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论等在内的8门通识课程组成通识教育变量;以大学英语1、大学英语2、数学类课程在内的3门基础课程组成基础教育变量;以电脑传票输入、点钞技术、中文输入在内的3门技能课程组成技能教育变量;以人才培养方案确定的各专业8门专业核心课程组成专业教育变量;以3门高职体育在内的体育课程组成体育教育变量。由于在2021届毕业生的人才培养方案中,信用管理、保险、投资与理财等部分专业没有开设数学及部分技能课程。故本研究将总体样本分设为两个不同的样本组,分别为金融组和其他组。其中,金融组包括金融管理、农村金融、国际金融与互联网金融专业;其他组包括信用管理、保险、投资与理财专业。在剔除缺失数据与无效数据后,本研究最终获得样本变量1243人。其中,金融组721人,其他组522人。分别占全样本58%和42%。样本中,男生占比40.87%,女生占比59.13%,89.46%学生为团员,80.53%为省内生源,25.18%学生为困难生,共计有60.02%的学生选择毕业直接就业,39.98%的学生选择升学。具体样本构成情况如表1所示。

(二)变量说明

本研究的因变量为毕业生毕业选择。高等职业学校毕业生可以选择直接就业或参加专升本考试继续学习。这符合二项选择模型,即如果选择直接就业,定义因变量值为“1”,否则为“0”。

自变量为通识教育变量、基础教育变量、技能教育变量、专业教育变量以及体育教育变量。分别通过每一位学生的8门通识教育课程平均分、3门基础教育课程平均分、3门技能课程平均等级、8门专业课程平均分及3门体育课程平均分组成。主要用来衡量通识教育、基础教育、技能教育、专业教育及体育教育对毕业生就业或升学选择的影响。

控制变量主要为个人特征变量,主要包括:性别、专业、政治面貌、是否为困难生、是否为省内生源。各变量详细说明如表2所示。

续表2 各变量解释与描述性统计分析(N=1243)

(三)模型设定

本研究由于因变量为毕业生的毕业选择,即选择直接就业等于“1”,选择专升本学历考试等于“0”。故可以使用Probit模型对影响毕业生选择的因素进行分析。Probit基本模型表达式如下:

模型中,choicei为因变量,代表第i个学生就业或专升本的选择。tongshii为第i个学生通识课程平均成绩,jichui为第i个学生基础课平均成绩,jinengi为第i个学生技能课平均等级,zhuanyei为第i个学生专业课平均成绩,tiyui为第i个学生体育课平均成绩。Xim代表第i个学生第m个控制变量,β为回归系数,εi服从标准正态分布。

四、实证分析

(一)金融组回归结果分析

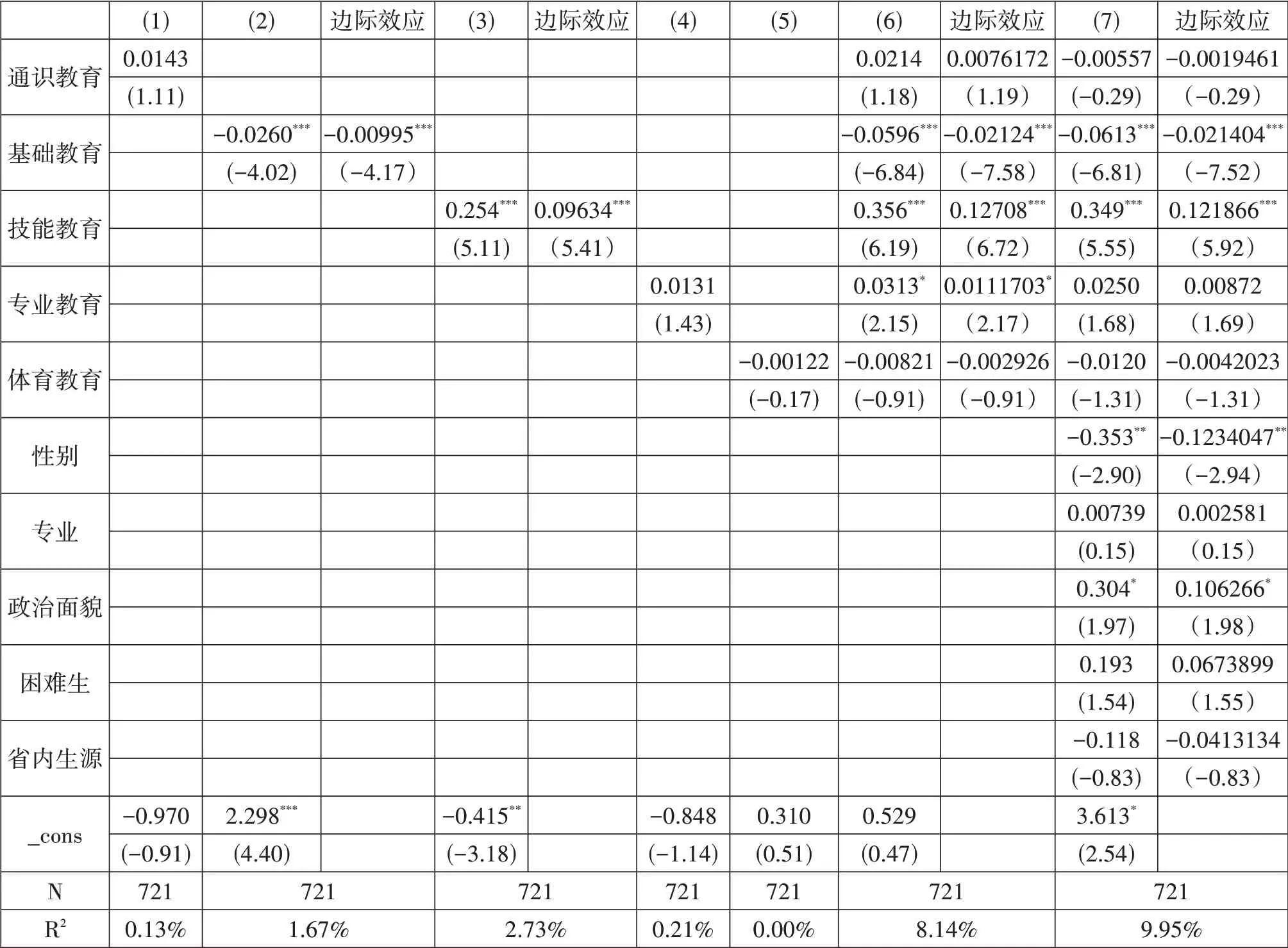

本文首先对学校课程教育影响金融组(金融管理、农村金融、国际金融与互联网金融专业)2021届毕业生就业与升学选择决策进行分析。具体见表3金融组回归结果。首先,本研究对单个课程变量进行Probit回归分析,具体见列(1)-(5)。结果显示,在0.1%显著性水平,基础教育课程成绩增加会降低毕业生选择直接就业可能性。边际效应分析进一步表明,基础教育课程成绩增加1分,会使毕业生选择直接就业可能性降低0.995个百分比。在0.1%显著性水平,技能教育课程等级增加会提升毕业生选择直接就业可能性。具体而言,边际效应分析表明,技能教育课程增加一个等级,会使毕业生选择直接就业可能性增加9.634个百分比。而通识教育成绩、专业教育成绩对毕业生就业选择影响不大,特别是体育教育成绩,基本没有影响。

表3 金融组回归结果

进一步,本研究对五大课程变量与控制变量进行分析,分析结果见列(6)与列(7)。结果与前述分析基本保持一致。根据列(6)结果显示,在0.1%显著性水平,基础教育课程成绩增加会降低毕业生选择直接就业可能性。边际效应分析进一步表明,基础教育课程成绩增加1分,会使毕业生选择直接就业可能性降低2.124个百分比。在0.1%显著性水平,技能教育课程等级增加会提升毕业生选择直接就业可能性。具体而言,边际效应分析表明,技能教育课程增加一个等级,会使毕业生选择直接就业可能性增加12.71个百分比。在5%显著性水平,专业课程成绩增加会提升毕业生选择直接就业的可能性,专业课程成绩每增加1分,会使毕业生选择直接就业可能性增加1.12个百分比。

最后,列(7)与列(6)基本保持一致结果,但专业课程成绩并不显著,说明增加控制变量后,专业课成绩对影响毕业生就业选择作用影响不大。基础教育与技能教育依旧保持与前述一致的稳健性。列(7)进一步表明,在1%显著性水平,性别对毕业生就业选择具有影响,其中男生会比女生选择直接就业少12.34个百分比。在5%显著性水平,政治面貌层次越高,越有可能选择直接就业。

(二)其他组回归结果分析

本研究对其他组进行同样的Probit回归分析,得到结果如表4回归结果所示。单个课程变量回归结果如列(1)-(5)所示。在0.1%显著性水平,基础教育课程成绩增加会降低毕业生选择直接就业可能性。边际效应分析进一步表明,基础教育课程成绩增加1分,会使毕业生选择直接就业可能性降低1.189个百分比。该结果在全变量回归中也保持稳健。专业课成绩每增加1分,会使毕业生直接就业可能性降低0.885个百分比,在5%水平上显著。通识教育与技能教育对毕业生就业选择影响并不显著。在本组别由于2021届人才培养方案中技能课数量比金融组别少,故在单课程变量回归中,技能教育对毕业生就业选择并不显著。体育课成绩与毕业生就业选择关系不大。

表4 其他组回归结果

列(6)主要结果与金融组结论基本保持一致。根据列(6)结果显示,在0.1%显著性水平,基础教育课程成绩增加会降低毕业生选择直接就业可能性。边际效应分析进一步表明,基础教育课程成绩增加1分,会使毕业生选择直接就业可能性降低1.62个百分比。在1%显著性水平,技能教育课程等级增加会提升毕业生选择直接就业可能性。具体而言,边际效应分析表明,技能教育课程增加一个等级,会使毕业生选择直接就业可能性增加5.1个百分比。

列(7)进一步表明了个体特征层面的差异。在5%显著性水平上,男生会比女生选择直接就业少11.425个百分比。省内生源在5%的显著性水平上比省外生源降低直接就业的可能性1.111个百分比。

续表4 其他组回归结果

五、研究结论

通过以上实证分析,可以得出如下结论:

(一)毕业生直接就业率与技能教育课程等级显著正相关、与基础教育课程成绩显著负相关

总体来看,在金融组样本中,技能教育课程等级每增加一个等级,将会提升毕业生选择直接就业12.19个百分比。基础教育课程成绩每提升1分,将会降低毕业生选择就业2.14个百分比。在其他组样本中,技能教育课程等级每增加一个等级,将会提升毕业生选择直接就业5.59个百分比。基础教育课程成绩每提升1分,将会降低毕业生选择就业1.55个百分比。技能教育能够显著提升毕业生直接就业的可能性,而基础教育能够显著提升毕业生升学的可能性。首先,技能教育是凸显职业教育与高等教育不同的一个很重要的因素,是彰显技术技能人才水平的重要变量。正如技能偏好型技术进步理论所指,新技术新设备的日趋复杂导致企业对具有更高技能水平与更高教育程度的技能人才的需求[13]。其次,基础教育成绩的增加会降低就业的可能性,说明学生基础教育学得好,数学、英语课程成绩高,将会更有可能考取一个比较好的本科学校,追求学历的提升。基础课程较好成绩的取得一方面是其个体意愿更注重于对学历的提升,从而在基础教育上花费更多精力与努力,另一方面也体现出《职业教育法》中对学生保有教育选择权的保护[14]。

(二)通识教育、专业教育对毕业生就业选择影响不大

当前,专业教育并未充分促进毕业生的就业选择。理论上,专业课成绩应该对毕业生就业选择有一个正向的积极的影响,即学生专业课成绩越高,就业可能性越大,但是现实数据并没有如此。主要原因在于:第一,学生选择跨专业就业很多。一项针对2018届高职财经类专业毕业生的调查显示,仅11.03%的毕业生在就业时专注与专业对口的工作,7.7%的学生表示不想从事与专业对口工作[15]。第二,文科类专业跨度较小,特别是经济管理大类下的专业,对于财经院校的学生,其通过专业课学习发现自己擅长的领域后,再专门学习这个领域就可能与所学的本专业有差异。例如,会计专业学生考取信用管理专业的本科。第三,学生考虑毕业工资薪金水平。一般而言,六大行的全国平均工资在4500-5500元/月之间,而股份制银行的柜员薪资还要略高一些①。相比较而言,2021年一季度中,销售类职位由于其收入与业绩高度相关,是企业支付薪资最高的岗位,平均月薪超过1万元②,且入职的门槛较低。

(三)性别因素在毕业选择中存在异质性

从总体看,男生更愿意去学历提升。我国传统社会奉行的观念是男强女弱的匹配,所以男生更愿意通过提升学历获得更好的发展。这从侧面说明我国目前职业教育体系办学层次不够。从隐形的外部环境来说,社会所普遍认可的学历观对高职学历的容忍度不高。从外显的综合能力来说,没有渠道来满足学生专科毕业后进一步学习与深造的需求。同时,对于技术技能人才未来岗位晋升通道与对等的职业资格证书等级的划分不够明晰。

六、政策建议

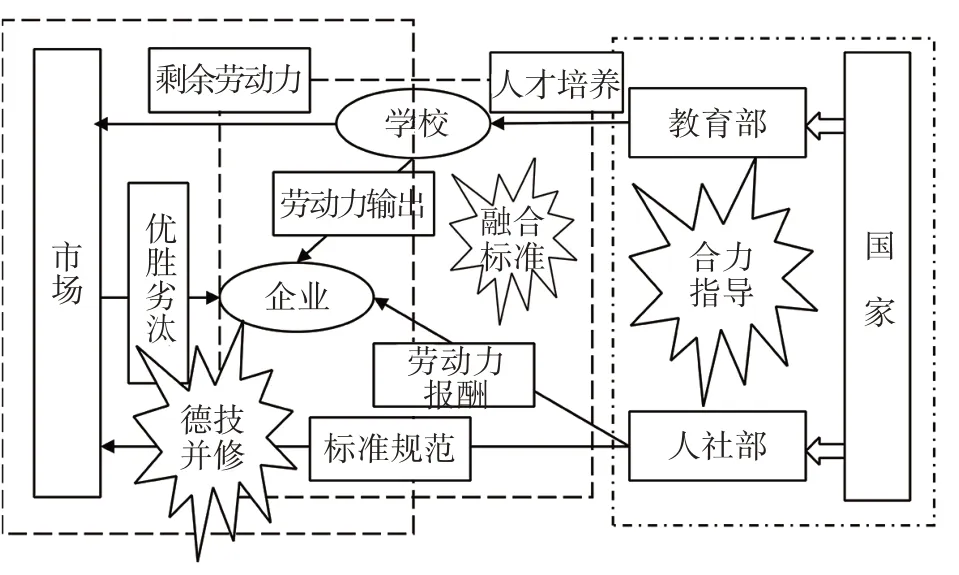

基于研究结论,本研究进一步探究问题的原因并得出如下建议,如图1所示。

图1 政策建议示意图

(一)两部合力:促进国家指导与市场检验相统一

职业教育人才培养的方向是由国家引领的,但技术技能人才的劳动力价值是由市场检验的。教育部从专业人才培养与发展的角度对职业院校人才培养开展绩效考核,而人力资源和社会保障部统筹管理专业技术人员职业资格认定与考试,导致我国的教育学历证书与职业资格证书“两张皮”的现象。具体体现为学历证书与职业技能无法匹配。具有教育属性的学历证书,始于初中层次的初等职业教育,经由高中层次的中等职业教育,止于专科层次的高等职业教育,由教育部门颁发。而具有职业属性的资格证书,由五级(初级技能)、四级(中级技能)、三级(高级技能)、二级(技师)、一级(高级技师)等五个职业技能等级组成,由人社部门颁发。学历证书与资格证书之间不存在对应关系,中职与高职学生在获得了相应的学历证书之后,应取得哪一级职业资格证书,尚无明确的规定。此外,我国的《高等职业教育专科专业目录(2021年)》由教育部制定,《国家职业资格目录》则由人社部制定,两本目录之间也不存在对应关系,在一定程度上还存在着重复与杂糅,《高等职业教育专科专业目录(2021年)》中的19个专业大类与97个专业类同《国家职业资格目录》中的58项技能人员职业资格并无可比性。因此,职业资格证书与教育学历证书不能实现等同或等值,企业很难对经济和社会发展所需要的职业人才进行正确的聘用与评价。

针对上述问题,教育部、人社部两部委应合力指导、精准施策,在现有基础上减少资源浪费,统一学校培养标准与市场认可标准。通过实证分析显示,学校技能教育课程等级与毕业生选择直接就业有显著的正向关系,通过行业水平的技能课程与满足岗位胜任力的技能培养,能够让市场支付劳动力价值,帮助学生在市场中找到合理的位置,从而满足就业的期望。

(二)双证融通:促进人才培养与企业期望相统一

职业教育人才培养的内容是由学校主导的,但是技术技能人才的劳动力价值是由企业决定的。具体表现在1+X证书与职业技能是否完全匹配岗位工作要求。X证书(若干职业技能等级证书)是由培训评价组织颁发的,反映的是学校层面的培养成果。学生在校期间的X证书报考率和通过率,对所在学校“双高校”考核指标有直接影响。但是,企业对证书的认可度、证书本身的含金量、获证学生的专业对口率、岗位薪资水平以及未来职业发展情况是否优于未考取证书的毕业生,仍然值得商榷。例如,目前财经商贸大类中,含金量最高的证书为《注册会计师》证书。该证书在企业中认可度高,从业者可以获得行业中上水平的薪资。此证书与当前的“X”证书又是什么关系?通过学校培养人才的职业技能标准与企业、愿意支付酬金的职业证书之间又有什么联系?

对此,应以市场标准衡量人才培养,以帮助学校培养人才找准定位。而职业院校要发展,就要继续接受各类评价考核。因此,X证书和职业资格证书(双证书)标准的融通,是未来职业院校人才培养输出符合企业对劳动力期望的必由之路。实证结果显示,目前,研究对象在专业建设水平上仍需要更多自主的投入,国家亟需改变以“计划经济”标准衡量“市场经济”产出的思维,在人才培养评价标准设定上破题。

(三)通专融合:促进职前培养与终身发展相统一

职业教育的目的是培养高素质技术技能人才,而当前我国对人才的评价仍处于“文凭社会”阶段。这首先体现在社会对“学历”而非“能力”的追求。通过早期初中升学、高中升学,进入职业院校的学生大部分被定位为“中等学生”,相较普通本科高校学生,其本身所受的人文素养与思维训练较少,其唯一的竞争力是专业技能,而“专业不专”又导致其核心竞争力不强,故社会认可度不高。其次,实证研究表明,当前J院校的通识教育与专业教育对毕业生就业选择的影响并不显著,即通识教育与专业教育在目前无法积极地为毕业生落实就业与终身职业发展做出指导,导致“专升本”成为毕业生“逃避就业”的另一选择。

无论是技术技能人才还是学术研究人才,拥有良好道德情操与品德品行、坚守岗位职责、具备自我认知和发展规划,是人才培养的基本要求。因此,对高职学生的通识教育更应侧重于社会良俗、道德情操、大国工匠精神的熏陶,从而激发学生心中的正能量,培养其对岗位、对职业的敬佩之心以及对“大国工匠”的崇拜之情,而不是流于表面的形式主义。职业院校可通过“通专融合”的形式,促进职前培养与终身发展相统一,在通识课中融入专业要求、岗位要素、职业能力;在专业课中加强德技并修、素养提升、人格塑造。在帮助毕业生找准职业方向与人生定位的同时,确保毕业生终身的发展与可持续的发展。

①资料来源:课观银行帮.《2021银行秋季校园招聘,柜员岗月薪究竟是多少?》.2020.6.23.https://zhuanlan.zhihu.com/p/150285063

②资料来源:永洪科技.《2021薪资排名出炉,你在哪个段位?》.2021.4.7.https://zhuanlan.zhihu.com/p/362977044