308 nm准分子光联合丙酸氟替卡松乳膏治疗掌跖脓疱病的临床疗效观察

2022-04-07闫毅张杨琳宋燕飞陈婷卢建华

闫毅,张杨琳,宋燕飞,陈婷,卢建华

(赣州市皮肤病医院皮肤科,江西 赣州 341000)

掌跖脓疱病是一慢性复发性疾病,局限于掌 跖,在红斑基础上周期性发生无菌性小脓疱,伴角化、鳞屑[1]。患者掌跖部位皮损严重无法治愈,患者心理压力增加,导致患者产生焦虑情绪,降低治疗信心,影响其生活质量[2]。掌跖脓疱病病因目前尚未明确,治疗方案的选择及治疗指南的制定仍为皮肤科的难点[3]。本研究选取2019年4—8月本院门诊收治的89例掌跖脓疱病患者作为研究对象,旨在探究308 nm准分子光联合丙酸氟替卡松乳膏治疗掌跖脓疱病的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年4—8月本院门诊收治的89例掌跖脓疱病患者作为研究对象,采用随机数字表法分为治疗组(n=30)、对照1组(n=29)及对照2组(n=30)。治疗组男17例,女13例;年龄18~64岁,平均年龄(34.4±11.6)岁;病程2个月~15年,平均病程(19.1±11.8)个月。对照1组男14例,女15例;年龄19~65岁,平均年龄(35.3±12.1)岁;病程1个月~17年,平均病程(22.9±9.9)个月。对照2组男14例,女16例;年龄19~64岁,平均年龄(34.8±12.5)岁;病程3个月~11年,平均病程(20.6±13.4)个月。3组临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。所有患者均对本研究知情同意并自愿签署知情同意书。本研究已通过本院伦理委员会审核批准。

纳入标准:年龄18~65岁;临床诊断符合掌跖脓疱病[1],反复于掌跖部发生红斑、脓疱、结痂;慢性病程患者;3个月内未系统使用过糖皮质激素、免疫抑制剂、维A酸、四环素类及雷公藤制剂;4周内未使用过外用制剂。排除标准:妊娠期或哺乳期女性;有自身免疫性疾病、皮肤肿瘤疾病史;甲亢、恶性皮肤肿瘤、非活动性肺结核及白内障患者;2个月内进行PUVA、308 nm及311 nm治疗患者;光过敏皮肤病或其他紫外线治疗禁忌患者;对丙酸氟替卡松乳膏过敏患者。退出标准:治疗疗程不足,停药时间>3 d;治疗过程中未按照医嘱治疗患者;自动退出患者。

1.2 方法 治疗组采用308 nm准分子光[深圳GSD公司,波长(308±2)nm,峰值308 nm,照射强度50 mW/cm2]联合0.05%丙酸氟替卡松乳膏(湖北恒安芙林药业股份有限公司,国药准字H20103501,规格:15 g/支)外涂。308 nm准分子光照射初始照射剂量为600~700 mJ/cm2,每周3次,根据照射后皮肤反应程度调整照射剂量。一般在被照射部位无红斑反应的前提下,每次递增100~200 mJ/cm2照射剂量。如照射部位有轻度红斑、瘙痒,则照射剂量不变,直至症状消失再增加照射剂量。如出现疼痛性红斑或水疱,则停止照射,待皮肤恢复正常后再进行照射,照射剂量应减少50~100 mJ/cm2,于照射后4 h外涂0.05%丙酸氟替卡松乳膏,每天1次。对照1组单独予以308 nm准分子光照射治疗,每周3次。对照2组单独予以0.05%丙酸氟替卡松外涂,每天1次。3组均治疗8周,以4周为1个疗程,2个疗程后,由2名医师采用盲评方式评估临床疗效。行308 nm准分子光治疗时,患者须戴紫外线防护眼镜,正常皮肤在照射区域内要使用厚棉布遮挡。

1.3 观察指标 ①按改良的PASI积分方法(palmoplantar pustulosis psoriasis area and severity index,PPPASI)[4]评价两组治疗前后的症状和体征(脓疱、红斑、结痂、皮损面积)。皮损面积:将掌跖分为4个部分(即左右手掌、左右足跖),各部分分别占掌跖总面积的20%、20%、30%、30%,分别计算各部分皮损面积占相应面积的百分比,采用0~6分7级评分法,0分为无皮疹,1分<10%,10%≤2分<30%,30%≤3分<50%,50%≤4分<70%,70%≤5分<90%,6分≥90%。皮损严重程度:以红斑、脓疱、结痂3个指标进行判断,采用0~4分5级评分法。PPPASI积分=左手掌皮损面积积分×(红斑积分+脓疱积分+结痂积分)×0.2+右手掌皮损面积积分×(红斑积分+脓疱积分+结痂积分)×0.2+左足掌皮损面积积分×(红斑积分+脓疱积分+结痂积分)×0.3+右足掌皮损面积积分×(红斑积分+脓疱积分+结痂积分)×0.3。②分别于治疗前后记录患者的PPPASI积分。疗程结束后计算病情改善率,病情改善率(%)=(治疗前总评分-治疗后总评分)/治疗前总评分×100%。治愈:病情改善率≥90%;显效:60%≤病情改善率<90%;好转:30%≤病情改善率<60%;无效:病情改善率<30%或反而加重。总有效率=(治愈例数+显效例数+好转例数)/本组总例数×100%。③不良反应:308 nm准分子不良反应:照射部位红斑、疼痛及烧灼感;药物不良反应:红斑、瘙痒④复发:治疗8周结束后,症状体征评分较前上升30%为复发。停止治疗后要求患者每月随访1次,随访3个月,观察复发例数,计算复发率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,方差齐且正态分布计量资料以“±s”表示,治疗前后采用配对t检验,组间比较采用单因素F分析。非正态分布计量资料组间比较行非参数Kruskal-Wallis检验,组内治疗前后比较采用非参数Z检验。计数资料以频数或百分数(%)表示,多组率的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

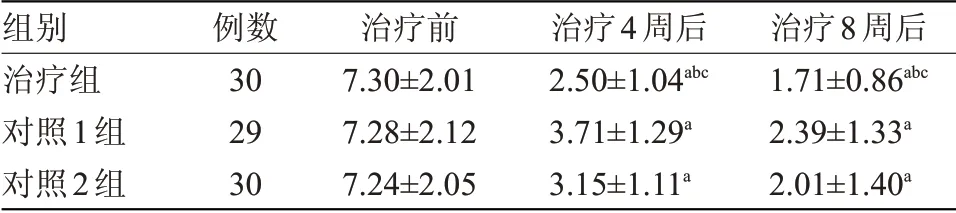

2.1 3组治疗前后PPPASI评分比较 治疗前,3组PPPASI评分比较差异无统计学意义;治疗4、8周后,3组PPPASI评分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);治疗4、8周后,治疗组PPPASI评分均低于对照1组及对照2组(P<0.05),见表1。

表1 3组治疗前后PPPASI评分比较(±s,分)Table 1 Comparison of PPPASIscores among the three groups before and after treatment(±s,scores)

表1 3组治疗前后PPPASI评分比较(±s,分)Table 1 Comparison of PPPASIscores among the three groups before and after treatment(±s,scores)

注:与本组治疗前比较,a P<0.05;与对照1组比较,b P<0.05;与对照2组比较,c P<0.05

组别治疗组对照1组对照2组例数30 29 30治疗前7.30±2.01 7.28±2.12 7.24±2.05治疗4周后2.50±1.04abc 3.71±1.29a 3.15±1.11a治疗8周后1.71±0.86abc 2.39±1.33a 2.01±1.40a

2.2 3组临床疗效、照射次数、照射强度比较 治疗组治疗总有效率均高于对照1组与对照2组,差异有统计学意义(χ2=4.16、4.11,P<0.05);对照1组与对照2组治疗总有效率比较差异无统计学意义(χ2=0.52,P>0.05)。治疗组照射次数少于对照1组,照射强度小于对照1组,差异有统计学意义(t=9.17、7.50,P<0.05),见表2。

表2 3组临床疗效、照射次数、照射强度比较(±s)Table2 Comparison of clinical efficacy,irradiation timesand irradiation intensity among thethreegroups(±s)

表2 3组临床疗效、照射次数、照射强度比较(±s)Table2 Comparison of clinical efficacy,irradiation timesand irradiation intensity among thethreegroups(±s)

组别治疗组对照1组对照2组例数30 29 30治疗4周后痊愈8 4 1显效12 8 4好转6 9 10无效4 8 15总有效率(%)86.67 72.41 50.00治疗8周后痊愈16 5 3显效12 7 4好转1 10 10无效1 7 13总有效率(%)96.67 75.86 56.67照射次数(images/BZ_20_590_779_616_837.png±s,次)6.04±2.17 10.33±3.52照射强度(images/BZ_20_590_779_616_837.png±s,mJ/cm2)3 025.42±1 031.37 4 355.30±1 722.11

2.3 3组不良反应发生率比较 治疗组不良反应发生率为3.33%(1/30),对照1组不良反应发生率为34.48%(10/29),两组不良反应均为照射部位出现红斑、疼痛及烧灼感,均能逐渐缓解,再次照射症状无加重,且症状逐渐消失,考虑耐受,治疗组不良反应发生率低于对照1组,差异有统计学意义(χ2=5.05,P<0.05)。对照2组不良反应发生率为3.33%(1/30),患者外搽药物后局部出现红斑、瘙痒加重,未做特殊处理且症状逐渐减轻,未影响治疗,对照2组不良反应发生率低于对照1组,差异有统计学意义(χ2=4.39,P<0.05)。治疗组与对照2组不良反应发生率比较差异无统计学意义(χ2=1.02,P>0.05)。3组治疗结束后复查肝、肾功能及血、尿常规,均无异常。

2.4 3组复发率比较 治疗后3个月内,治疗组复发1例(3.33%),对照1组复发14例(48.28%),对照2组复发13例(43.33%)。治疗组复发率显著低于对照1组及对照2组,差异有统计学意义(χ2=4.52、4.71,P<0.05)。对照1组与对照2组复发率比较差异无统计学意义(χ2=0.79,P>0.05)。

3 讨论

掌跖脓疱病目前病因尚不明确,病灶感染、吸烟、金素致敏、免疫异常等均可能参与发病,治疗难度较大,且复发率较高,严重影响患者的日常生活[5-11]。掌跖脓疱病患者肿瘤坏死因子(TNF-α)、白介素17(IL-17)血清水平均较高,TNF-α可诱导Th17细胞产生IL-17[12]。TNF-α及IL-17作用于角质形成细胞使之产生趋化因子、细胞因子和中性粒细胞促炎介质,导致慢性炎症产生[13]。

近年来,以308 nm准分子光为代表的物理治疗因起效快、疗效好、复发率低,在掌跖脓疱病的临床治疗中逐渐推广[14]。因308 nm准分子光有较好的穿透力,对皮肤组织无损伤。308 nm准分子光既能抑制TNF-α、IL-17等炎症因子,降低炎症因子表达,影响炎症疾病发生,也能通过抑制朗格汉斯细胞的抗原呈递及活化T细胞作用、诱导T细胞凋亡,从而抑制角质形成细胞增殖以发挥作用[15]。

丙酸氟替卡松软膏是具有19个碳原子雄烷骨架结构的外用肾上腺糖皮质激素软膏,亲脂性强,与糖皮质激素受体亲和力强,而与雄激素、孕激素和盐皮质激素受体几乎无亲和性[16],具有抗感染、血管收缩、止痒作用及独特的靶向抗炎作用。治疗指数高于常用皮质类固醇制剂,局部抗感染活性是二丙酸倍氯米松的2倍,是二丙酸地塞米松及其有效代谢产物的3倍,是氟尼缩松、氟轻松的10倍[17]。丙酸氟替卡松软膏具有经皮给药后用药部位停留时间长、吸收少的特点,对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴(the hypothalamic-pituitary-adrenal axis,HPA or HTPA axis)抑制较少、对皮肤厚度影响较小等优点,Westerhof等[18]在大鼠局部应用1 g/kg放射标记的丙酸氟替卡松乳膏24 h,7 d后药物消除接近80%,其中从用药部位消除约73%,用药部位皮肤内消除<1%,约5%的药物穿透皮肤组织后经由全身吸收,在研究的7 d内丙酸氟替卡松持续吸收,提示丙酸氟替卡松在用药部位有较长的驻留时间,治疗时可每天1次局部外用即能保证临床疗效,减少不良反应发生。有研究[16]表明,无论成人还是儿童,长期或短期丙酸氟替卡松治疗对血浆和尿均无显著影响,能迅速被吸收和代谢,对呼吸、消化、神经、心血管系统影响较小。

本研究结果显示,治疗4、8周后,治疗组PPPASI评分均低于对照1组及对照2组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗总有效率均高于对照1组与对照2组,且复发率低于对照1组和对照2组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组与对照2组治疗结束后无1例皮损处出现萎缩或毛细血管扩张等不良反应,提示外用丙酸氟替卡松乳膏安全性较高,治疗掌跖脓疱病疗效较好。本研究不足之处在于样本量小,观察周期较短,远期疗效未能进行评估,尚需设计更严谨的大样本临床治疗资料进行对比研究以明确疗效。

综上所述,308 nm准分子光联合丙酸氟替卡松乳膏治疗掌跖脓疱病效果显著,起效快且安全有效,值得临床推广应用。