身份认同:“换脸术”引发的哲学思考与解读*

2022-04-06王振华

王振华 李 达

2021年2月3日纽约大学朗格尼健康中心发表声明称世界首例换脸换手手术成功。当前的换脸手术主要针对因疾病和意外造成的毁容,换脸为了减少自卑和更好的生活。但自从第一例面孔移植手术(法国,2005年11月)宣布以来,关于其哲学问题的争论从未停止,尤其是关于身份认同的问题。作为一个人的身份标识,面孔是认识或定义一个人的核心要素。在社会交往中,首先是通过面孔识别来了解一个人的身份的,它不仅是外表的展现,更是情感表达的载体。然而,面孔移植手术迫使我们去重新思考“我是谁”的问题,即“人们对面孔移植手术道德性的普遍关注很快就集中到了面孔在人的自我意识或个人身份中所起的作用”[1]。本文首先阐明面孔移植涉及的身份认同问题;其次,从具身性和故事叙事的两种方式考虑身份认同,指出面孔移植和身份认同是一个多向度的问题;最后,通过过渡客体和符号互动理论解释换脸视域下的身份认同问题,并对其作出评析。

1 面孔和身份认同

面孔和身份认同有何关系?当要求你对所熟识的人作一个描述时,你首先说明的就是他的面孔特征,也就是说,在你辨识一个人的身份时,面孔就是一种核心的要素。设想一下,当你照镜子时看到一张陌生的面孔你会有怎样的感受?面孔和身份认同之间关系如何?欲要回答这个问题,就要先了解面孔的特征及其在身份认同中的重要地位。

其一,面孔在身份认同中的独特性。世界上是否有完全相同的面孔当前的答案是否定的。作为某个人的专属特征,脸虽然都是由眼睛、鼻子、嘴巴等器官组成,但却是人类个体最具独特性的部位。面孔在社会交往中通常会携带“这个人是谁”的重要信息。面孔的专属意义是在与世界发生关系的过程中获得的,涉及个人的社会关系和所展示的身体形象。在这个过程中,身份认同的建立是基于我们的身体(尤其是脸)参与世界交往,从而形成一个有意义的整体。同时,面孔是在自我与外界交往中的关系建构的持续存在物,面孔变化会影响这种关系建构的认知,误读“脸”所表征的多元角色。这是因为,面孔的异常变化对参与者的生活与身份认同会带来潜在的威胁。脸是一个人固定的“身份证”,脸与身份认同的联系正是通过与世界沟通而产生的,而这种沟通就是把脸与身份认同的对应关系连接在一起。又加之,面孔是独一无二的存在,且所表征的身份信息是单值性的,一张脸对应一个人的身份信息。

其二,表达(expression)是面孔又一重要特征。 “Expression”一词有两种理解,一是表情,二是表达。面部表情传递一种情感状态,通过对表情的识别可以对情势作出预判,以作出趋利避害的选择。同时,表情能唤起共情(empathy)能力:经历观察到的他人的情感状态,又能对这种情感作出客观的分析和理解。此外,有关面孔失认症的科学研究证据表明,面孔所传达到表情会影响到对某人的身份辨识。事实上,在他人面部表情中读出的情感是他人和社会互动的主体间性关系的表达。表情是一个人自我意识最直接的信息表达,“失去面孔表情和相关运动功能无疑会影响我们的自我意识和他人对我们的反应(reactions)”[2]。如果面孔和身份认同是单值性的对应关系,那么对于面孔移植将引起身份认同的混淆:新面孔是否表征了一种新的身份?不可置否,面孔毁容可能引起身份的“破坏”,一种观点认为面孔移植会重建或恢复身份认同。然而,实际情况可能更为复杂,原身份的模糊、新身份的出现,以及还有些其他相关的经历参与到身份认同的问题中来。因此,身份认同与新面孔是一种多方面的关系。

面孔毁容会引起他人的不适甚至是厌恶的情感反应,面孔移植本意是消除社会的歧视,以便更好地生活。面孔移植与整容的区别在于前一种情况是患者本身的脸由于先天畸形或后天意外等因素造成的损坏程度较大,缺失或无法辨识五官,并丧失了脸的功能,面孔移植的范围一般为全脸移植,其目的是为了使患者摆脱面孔丧失的苦恼,重新获得新的生活;而后一种情况相较于损坏程度而言,可以说是轻微程度或是无损伤,其范围也是局部的,基本上有健全的脸的功能。面孔移植也伴随着心理问题,“他们在心理上也更脆弱,在应对严格的复杂手术、不确定的结果和苛刻的术后治疗方案方面准备不足”[3]。面孔移植的“后果”之一是永远顶着一张陌生的脸,这种外观的改变对一个人的身份认同产生了威胁,它让你感觉到生疏或素不相识,甚至感觉不再是“自己”。这样的话,关于面孔移植的谈论就陷入了两种难以调和的对立直觉:面孔移植是为了减轻毁容者的痛苦,但随之可能产生的身份认同问题带来了新的痛苦。因此,如果没有社会和心理受益超过健康风险的证明,贸然实施手术是有悖道德的。

除此之外,相较于其他器官的移植,面孔移植的争议尤为强烈。其他器官移植是内在的,如肾脏、心脏的移植,即使在受者身上会有陌生的体验,但对于个人身份辨识影响并不大。面孔是外在的,是展示给他人的第一印象,已经和身份牢牢绑定在一起了。归根结底,在于面孔和身份密切相关,“脸”在当今社会已经和身份信息完全绑定在一起,“刷脸”就是对人的面孔特征信息辨识以确定其个人身份。从这种意义上说,面孔移植将会承载更多的身份信息的“移植”。

“换脸”涉及的身份认同问题主要是以下两个方面:一是主体,对于受者个人而言,换脸后“我是谁”的问题。面孔移植后的人是捐赠者还是受者?这会留给人们一种身份主体的混淆。二是外界,他人认为换脸后“我”是“谁”(捐赠者还是受者)的问题,即身份的“得”与“失”。他人无法从现在的面孔获取过去的相关身份信息,因此,有必要澄清面孔移植语境中身份的“得与失”问题。当面孔发生变化时,怎么能真正确立受者身份?换脸手术的成功不仅是生理上的成功,更重要的是在心理上接受新面孔之下的身份建构。廓清这些争议,可以使我们选择更适切的身份认同路径。

(1)我是谁?这里的疑惑是受者术后的身份如何认同的问题?即受者可能遇到身份认同的障碍。通常会把“脸”看作是捐献物,身份应该“属于”身体的拥有者。如果面孔是身份认同的最直接的标识,那么这就出现身份主体混淆的问题。不可置否,面孔所表征的身份信息会比其他脏器更多。例如,捐赠者的亲友看到这张熟悉的面孔会觉得他仍然活着。“这是因为面孔异体移植在外观上是可见的,而在某种程度上意味着死者的延续,而内脏器官则不能。”[4]这种身份主体混淆的另一个原因是移植的心理影响,一个镜子里的陌生人,一张生疏的面孔,这不仅会影响亲友的认同,也会影响个人的认同感。从而导致有一种灵魂进入他人躯体的感觉,“与其说这是一种受影响的感觉,不如说这是一种害怕身体不再是它自己的感觉,这是错误的”[5]。面对这样的情况需要心理调整和适应,同时还要涉及到其他相关的因素进行身份认同的重构。“虽然我们不认为受者会以某种方式成为捐赠者,但我们察觉到身体和精神之间的动态关系,即一个的变化会影响另一个。”[6]身份认同在原则上似乎并不存在异议,我们当然不会把受者看成捐赠者,然而作为身份信息的重要携带者,面孔移植不可避免地会带来身份上的混淆。所以,与此相伴的另一种声音认为面孔移植可能改变身份,并相应地对其社会关系带来挑战。

(2)身份的“得”与“失”问题。面孔移植导致的身份混淆就预设身份的“流转”问题,面孔畸形或者毁容的情况下,患者会因此模糊了身份界限、失去了身份认同的标识,那么移植一张新面孔就预示着获得了一个新身份。“先前毁容的受者可能会欢迎移植带来的新的身体身份。这恰恰是受者渴望的新的面孔和相关的身体身份,即使在内心他仍是同一个人。”[4]身份流转的过程是存在问题的,受者可能成为一个“怪诞”的人:脸代表一个人,而内心却是另外一个人。脸具有社会性的意义,“换脸”会影响对一个人的身份认同。如果换脸代表一种新的身份获得,从反面说,你也将失去原有的身份,这听起来多少让人感觉匪夷所思。当然,也有人反对这种身份“得失”的观点,认为什么是你自己并不取决于接受了谁的脸。正如吉尔伯特(Gillett)认为一个人的身份形成是依据有意识地叙述生活的累积结果。面孔移植所引发的身份问题尚无定论,但它确实潜在地削弱患者的身份认同和自我意识,这一问题应该重视。

综上,面孔作为个人的专属特征,它承载身份信息。当你初识某人也是从获取面孔特征开始的。我们认可面孔和身份认同密切相关,面孔的毁容会造成身份的破坏。但是,换脸的情况出现时,这种对应关系就难以成立了,与此同时也带来的身份认同的难题:身份的“得失”之后,“我是谁”的问题更加让人疑惑。一个人的身份烙印在他的面孔之中,通常情况下我们是接受这一观点的,但是在面孔移植的视域下这一观点却难以成立,于是,身份是基于面孔的观点应该被拒绝。在整个人的生命历程中,身份是与更广泛的社会关系等因素一同构成人的身份层次。具身性观点将整个身体作为认识世界的整体,以体认的方式参与到世界中去;故事叙事也更为看重个人的环境、经历和社会关系等因素,进行身份认同的解构。接下来将考察身份认同的相关路径及其身份本质,并对此作出评析与反思。

2 具身性和故事叙事

面孔移植视域下的身份认同问题源于面孔与身份信息的错配。面孔所携带的身份信息是固定的、不变的,因为每个人都有一张自己专属的脸,然而“换脸”情况的出现,将会导致捐赠者与受者之间身份的变化。如何消解面孔移植和身份认同之间的张力呢?一种方式就是莫里斯·梅洛-庞蒂(M.Merleau-Ponty)的“具身性”,它把身体作为认知世界的视角,以体认的方式认识世界。另一种方式是故事叙事,它通过叙事主体的叙述进行意义建构,形成我们的身份认同。前者是以身体连续性作为身份认同的标志,后者则是一种以内在的意识和记忆等来判断一个人的身份认同,这二者类似于笛卡尔的身心二元论的观点,但事实上这样的区分是没有意义的,因为很难划出一条严格的界限把双方学者分门别类地归入某一阵营,质言之,就不存在此类的二分。

2.1 具身性

人们通常认为身体是作为一种物质性的存在,而与世界发生关系的真正主体是“心灵”,身体的作用仅是单纯地维持生命体运转。梅洛-庞蒂则持相反观点,他认为身体才是和世界交往的先验条件,“我是通过我的身体来理解别人的,正如我是通过我的身体来感知事物一样”[7]186,强调身体是知觉和经验主体,对于世界的感知和作用是通过身体来塑造的。这是梅洛-庞蒂的具身思想,“我的身体是……‘理解’ 与被知觉世界关系的一般工具”[7]235。脸不仅仅是构成身体的一部分,也是作为我们身体主体的一部分,并参与世界之中去。在与世界互动的过程中,主体通过身体的知觉、感知搜集到信息,参与世界的过程可以理解为(整个的)身体所感知外界的过程。

一方面,身体是参与世界的主体。在与世界接触并作用于世界的过程中,身体不是中介而是主体,即身体主体(body-subject)。通过身体来认识世界,也就是说,身体和世界相互作用而形成一个有意义的整体。在体认世界的过程中,身体差异也会导致对世界所认识意义的差异。身体结构是理解世界的独特的“视角”,经验是通过独特的身体获得的。另一方面,意义获得依赖于身体。身体是人们形成相对应的感觉、认知和表达的基础,在和世界接触中,不同的身体感受对信息加工的结果也不相同,身体构造和作用于世界的方式会影响认知的形成。梅洛-庞蒂的具身思想是以身体作为认识世界的视角,以体认的方式参与世界并赋予其意义。当身体发生变化时,这种意义也就随之改变,身体的损伤将会破坏这种认识视角,改变其意义。再者,身体是属于“我”的,同时也是被他人体认的客体,所展现出来的身体外貌是他人认识和理解“我”的一个视角。在面孔毁容和面孔畸形的情况下,这种认识和理解就会误读。因此,在面孔移植的视域下,对世界的知觉和由此形成的世界表征自然也会发生变化。“我没有像世界上任何其他物体一样体验到我的身体,因为身体是我体验所有其他物体的视角。”[7]90-97身体作为体验外部世界的“视角”,当这种体验外部世界的“视角”发生转换时,因其产生的体验也必然随之产生转变。

基于具身性的考察,脸作为身体主体的一部分,它同样是感知世界和被世界感知的对象,这意味着脸与身体构成一个有意义的整体。如果面孔发生变化自然会影响对身份的认知,破坏身份的原本意义。然而,这种具身性考察忽视了脸的双重维度的区分:外在和内在。就外在维度来说,脸具有维持一个人的身份的功能,每张面孔对应着单一的身份,在与他人关系、与世界关系中,脸就是表征了一种身份认同的“存在”。就内在维度来说,“脸的意义使脸逃离存在,逃离作为认知的对应物”[8]。脸的意义不在于眼耳鼻舌的组合,“脸具有的意义不是由于它所处的关系,而是它本身以外的”[9]。 具身性解释实则是消解了脸所表征的意义,注重内在维度,而忽视外在维度。在它看来,脸并不能作为一个单独的意义,质言之,整个身体才是一张“面孔”,因此脸与身份无关,不能单独作为一种认知客体。具身性方式是以身体连续性作为身份认同的标志,当这种体认视角发生变化时,身份认同的体验也产生变化。然而,具身性解释是有问题的,最起码支持意识和记忆是身份认同的关键因素的人会强烈抗议的。

2.2 故事叙事

的确,脸的变化会影响和危及身份认同,肇因于面孔和所表征的身份信息的错配以及自己或他人对新面孔的陌生感。然而,这并不意味着面孔就是身份,当说一个人的面孔发生变化时身份也随之变化,这听起来多少有些荒诞。人的身份认同更为本质的因素是他的生活经历及其所形成的文化意义,这些构成了生活故事,故事叙事是这些存在的表达,也是“他与他的历史关系”的重构。“人的面孔从来不会简单地用表型特征(phenotypical features)来表示……在贯穿全社会的一系列超个人策略中……人的面孔被积极地编码为喻意符号,并在日常生活中被赋予文化意义。”[10]

故事叙事是通过将个人的环境、经历和社会关系等进行解构来说明身份认同,这种动态过程是理解身份认同的意义建构(sense-making)。个人作为其故事叙事的叙述者——叙事主体(narrated subject),通过对其生活经历的叙述重新认识自己和世界。“正是通过叙事,我们开始了解、理解和说明社会世界,也正是通过叙事(narratives)和叙事性(narrativity),我们形成了我们的社会身份。”[11]身份认同的故事叙事涉及两个问题:(1)叙事中的自我问题;(2)叙事主体的身份认同问题。关于(1)问题,移植后的面孔是否具备与原初相同的表情功能,这将直接与自我意识、他人的认同相关联。身份开始分裂、新身份出现将导致自我意识的模糊,身体、心理以及个人所处的社会关系网络的变化都或多或少地对自我意识的认识产生影响。更确切地说,“自我并不存在于与其他自我和其他生活的孤立或相互关系中,而是根植于日常生活的物质现实中;而这种物质现实的关键部分是由自我和他人的叙事构成的”[12]。这说明叙事中自我认同是基于自我、其他主体与日常生活的相互关系,所以面孔并不是身份的决定因素。关于(2)问题是如何在实践中确认叙事主体的身份认同问题。在叙事中,叙事主体身份认同是以叙事的时间、关系以及对主体在叙事中呈现的理解为视角的,以“叙事”的方式说明了他们是谁:自我和身份认同的形成是基于故事呈现的关系网络。故事叙事的方式是在时间和空间中呈现个人的生活经历、社会关系和其他相关因素,并对其解构以确定身份认同。

故事叙事表达了与身份认同相关的各方面,为身份认同提供一种可遵循的图式,说明叙事主体与经历、社会等因素的关系,是理解面孔移植视域下身份认同问题的重要方式。然而,故事叙事方式说呈现的并不是一种客观的、全面的图景,故事内容和what以及how这两个问题息息相关。What是故事讲的是什么的问题。如果叙事情节不够全面,那么对于身份认同问题理解就会出现偏差。“很可能在叙事的之下、背后或外部都有一些东西;然而,我们所能知道的是被主体所叙述的内容,以及我们在被叙事主体所讲的社会和结构关系的更广泛的网络中对他们的故事的解释。”[13]How是话语表述方式问题。对于内容理解也会受到如何表述和配置的影响,“因为一个人的生活叙事存在于一个叙事网络中,其中的故事是别人为了让自己有意义而讲出来的,所以总是会有复述、记忆和重新配置的过程”[14]。以故事叙事的方式理解身份认同容易遭受主观因素的干扰从而产生混淆、误解。

3 过渡客体和符号互动

面孔毁容或者面孔畸形的患者可能会伴有心理问题,如焦虑、抑郁、社交恐惧等,面孔移植手术是为了帮助这些人改善生活质量和更好地适应社会交往。然而,面孔移植后的首要问题就是身份认同,“当捐赠者的脸被敷在受者的骨骼结构上时,受者看起来像是捐赠者和受者的混合”[15]。在这里,身份是变更了还是具有双重身份?脸就像身份的档案,记录着你的性别、年龄和种族等信息,外貌和环境等因素的改变会对身份认同的理解产生不一样的理解。虽然面孔并不等同于身份本质和所属社会关系,但是面孔改变确实会引起一系列的问题,如身份分裂问题和重塑身份认同问题。

“脸”似乎能更直接地表达一个人的身份信息,它是表达一个人的身体形象的重要器官。对于受者来说,这种外显的器官移植让其感觉是和捐赠者仍以某种形式“共同”活着,甚至是对受者身份的一种“侵占”。在捐赠者和受者之间的身份纠缠更确切地说是一种身体和心理的身份认同的分裂。脸的特殊之处在于它负载了一个人的自我形象以及背后的社会关系,但是面孔移植将会打破它原初的意义,导致身份分裂的后果:这个脸既属于“我”也不属于“我”,“换脸”的特殊之处将其所表征的身份认同问题掺杂进来。如果受者身份认同未能界定,那么在其社会话语体系中所展现的“自我”就难以肃清是“谁”的话语。在其社会关系中所涉及的法律问题、道德问题也将面临着重大的考验,因此,面孔移植是否成功,除了生理上的成功之外,仍要考虑建构其所带来的身份分裂问题。身份分裂是通过“换脸”使受者产生一种与捐赠者“共同生存”的心理活动,“捐献者永远存在于病人的日常生活中,作为一个活生生的人来体验。以这种方式感知的事物或人被温尼科特(D.W.Winnicott)认定为过渡客体(transitional object)”[16]。 解决身份分裂问题需要一个过渡客体,并且这个客体需要参与到多维的社会因素中去。“移植一个可见的器官可以导致一个人身份的充分表达,使个人意识到做自己就是不断变化,并接受变化中的自己。”[17]

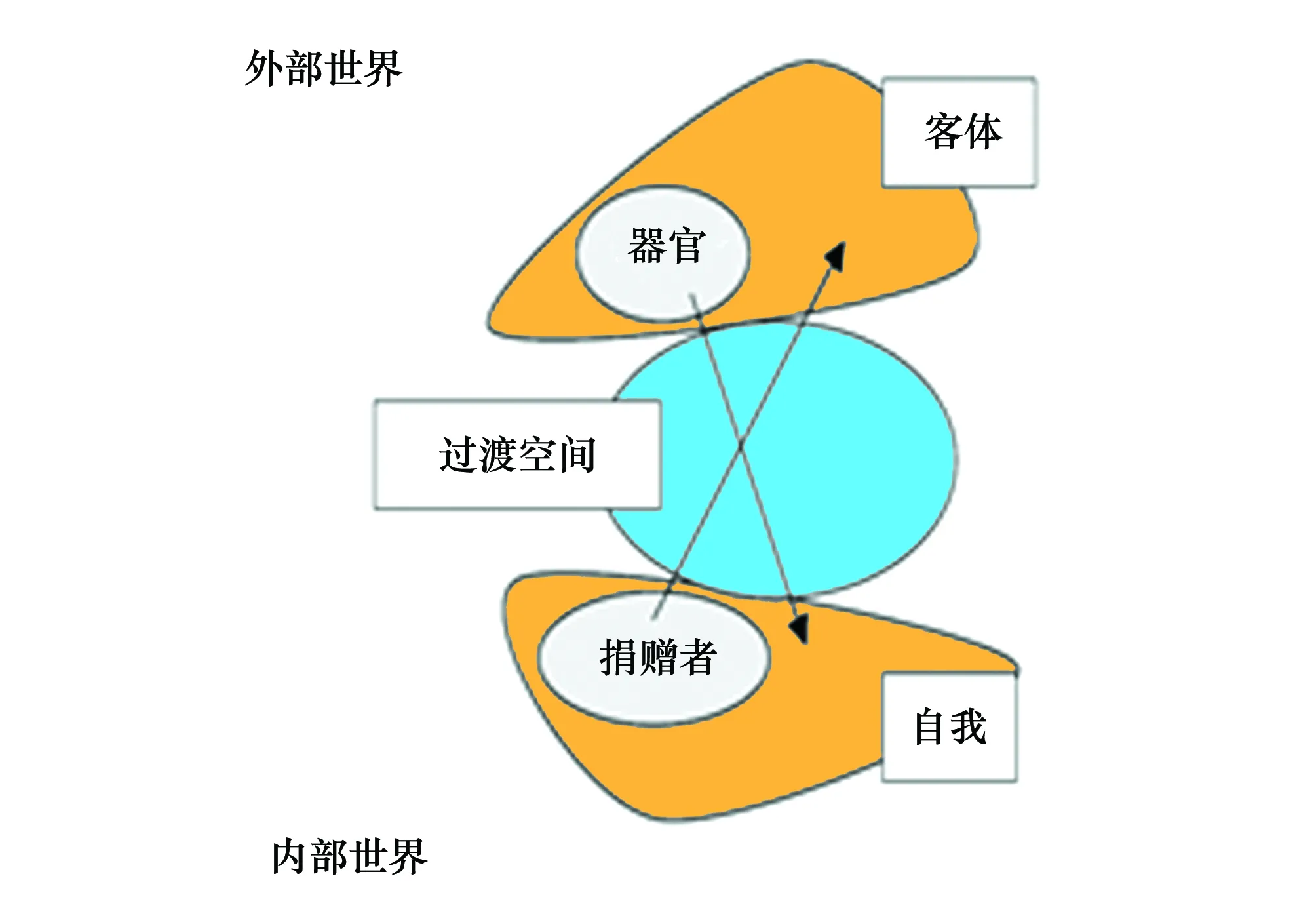

过渡客体是指一种体验的中间地带(the intermediate area of experience),是内部现实和外部生活的分离而又相互联系的中间地带。在温尼科特那里,过渡客体是原初的“非我”(not-me)的所有物,儿童通过它(如毯子或某种声音)来代替和表征母亲的在场以抵抗焦虑。“客体代表了婴儿从与母亲融合的状态到与母亲相关的状态的转变,这种状态是一种外在的、独立的东西。”[18]在面孔移植的例子中,身份混淆的主要原因就是捐赠者的“脸”作为身份标识的作用仍继续存在,它是捐赠者和受者所共同拥有的。作为过渡客体,移植的面孔赋予捐赠者继续存在的意义,虽然捐赠者已逝,但仍感觉他真实的存在,这也使受者身份产生分裂,这是典型的过渡现象(transitional phenomena)。这种面孔移植后的过渡现象的消解——也就是重塑身份认同的过程。首先,移植的面孔会被受者界定为一种异质存在。然后,逐渐呈现为一种过渡对象特征,即连接内部世界和外部世界外在的桥梁,这一过程也称之为“过渡空间”。在这一阶段,作为过渡对象的“脸”既是外部世界对象,也是内部世界对象,受者开始接受并“占据”这张面孔。最后,这种器官整合完成后,面孔被视为个人所拥有专属器官所接受,不再有区别地对待,此时,捐赠者的身份从受者所处关系网络中脱离出来,漫游到外部世界。根据温尼科特的过渡客体理论,面孔融入到受者的自我中也就表明捐赠者与它的分离,见图1[16]。

图1 移植后供体和器官表征的转化过程

在抵抗焦虑和恐惧时,过渡客体可以作为某种事物的符号以表征其现实性。在面孔移植的语境下,作为过渡客体的“脸”形成符号所表征身份意义是一样的,对受者来说这是真实的。把移植面孔作为一种过渡客体,这能够在非我和自我之间转变过程提供空间,“脸”的符号编制在受者的体验中展示出来,这是一种外部世界和内部世界互动的过程。移植的“脸”可以重新形成一种身份信息的符号来参与受者的社会关系。从分裂到整合、从非我到自我,面孔从一开始的陌生到逐渐接受,并作为自我和身份特征的一部分而被接受。“脸”所承载的意义是在与周围的物体、事件以及他人交往互动中赋予的,然后依据这些意义建构其身份认同。这种身份认同的重塑可以用一种符号互动理论来进行有效说明,它的核心主张是:“(1)人类的行为是基于他们所赋予的意义……(2)意义来自于基于社会互动的事物……(3)赋予事物的意义对于解释是开放的,不是永久性的,并且可能因日常生活中的发生而改变”[19]。因此,移植后的面孔所表征身份的变化和修改可以根据这种符号互动理论有效的解释,同时身份认同也是在互动参与和构建社会的过程中形成的。

从过渡客体到符号互动理论解释了“换脸”视域下的身份认同的转变和建构,即人的身份本质是社会和日常生活所赋予的,且通过社会互动所赋予意义的。一方面,过渡客体理论可以看作是积极的同化策略。异组织移植首先是对自身意识完整性的侵占,受者的自我存在和自我概念遭到破坏。移植的面孔又因其特殊的地位和功用,更易引起自我意识分裂和精神心理问题,如抑郁、焦虑等。在术后,受者以及受者亲朋好友会对新的面孔感觉陌生,将其视为异己之物,这种“异物感”会影响身体康复和人际交往,这是接受新面孔的同化过程的异体阶段。过渡客体理论可以帮助克服异体阶段所产生恐惧和不适感,就像婴儿以毛毯代替母亲的存在,赋予其意义表征母亲的存在。作为一种积极的同化策略,过渡客体可以作为原初的“脸”替代,可以给受者带来心理慰藉,而回归一种平和的状态。过渡客体具有连续性的特点,这也是同化异组织作为身份认同一部分的过程,即从异体阶段向部分一体化再向完全一体化转变。这种连续性可以使受者逐渐接受和认识现实,减少心理障碍发生几率,使面孔移植后的问题变得易于处理。反过来讲,如果处理不好这种身份认同问题或者过渡客体的连续性中断,在虚幻和现实之间的链接被切断,就会对新的面孔继续保持陌生感、对世界感到失望,进而成为身份认同的壁垒。从这个角度来看,这是将过渡客体作为一种积极的同化策略,可以更容易处理面孔移植视域下的身份认同问题。

另一方面,符号互动理论在身份认同中凸显了“自我”的重视。作为过渡客体的新面孔会被当作身份认同的“符号”使用,而符号所表征的意义是基于社会互动。这种互动又是通过人的“自我”建构的,自我又分两种维度:一是外在的,即受日常生活环境所影响的自我;二是内在的,即个人心理世界所塑造的自我。自我的这两个维度相互作用,在互动过程中赋予生活情境、对象或某些事情等以特定意义。符号互动理论为面孔移植视域下的身份认同提出一种具有重要实践价值的理论指导,对于如何理解人们的身份和社会角色提供概念分析。新面孔作为符号参与到日常生活的互动中去,并通过符号交流融入和建构到受者的身份中去,融入受者群体并表征受者的信息。同时,在互动中的“符号”使用是一种动态的过程,符号意义也不断改变和更新,这也契合了人的身份本质,身份认同不是一种固定的、不变的方式,更多是基于社会关系和生活经历来考察的。因此,新面孔所带来的身份混淆的困扰应该置于日常生活体验中去解决,过渡客体和符号互动理论为受者面对新的情景挑战提供了一种重要的解题思路:真实意义不是事物存在本身决定的,而是个体与世界互动过程中所表征的。

然而,过渡客体和符号互动理论的解释不能完全消除心理的“排异”。面孔移植所引起的这种“排异”心理,可能导致社交恐慌。对于面容改变的人来说,离开熟悉的环境到新的公司、社区去工作、生活可能会更困难,因为他们需要发展新的应对策略来与他们不熟悉以及不熟悉他们的人进行交互,即便他们仍然在原来熟悉的环境中工作生活,由于面孔发生了改变,受者在与他人交互时的心理状态将会变得混乱,同时他人对于受者的身份认同也会产生混乱,从而加剧受者心理状态上的混乱。这些都可能带来新的心理上的挑战,使情况变得更加糟糕,致使心理分裂仍然无法弥合。另外一个无法解决的是器官移植的负效应问题。器官捐献不一定都是有益的帮助,或者说是一种“侵占”,尤其当你知晓捐献者是你厌恶的人或者罪犯,会加剧这种被“侵占”的感觉。“脸”是外显器官,意义极其特殊,如果不能妥善处理这些问题,这将会对受者的生活质量问题留下隐患与担忧。

综上,面孔移植手术不可避免地会引起伦理道德上的争论,尤其是关于身份认同问题,即术后的面孔所表征的身份是混淆的。新面孔被理解为身份标识需要呈现受者特有的属性,如社会属性,它是基于日常生活互动的。采用过渡客体这一策略可以更容易处理新面孔介入受者身份过程中产生的社会和心理问题,从对异组织排斥到逐渐同化为完全一体化。这一应对策略帮助受者身份确立的同时也可以缓解因“换脸”产生的担忧。“脸”作为一种符号表征意义,其又是随着其他相关因素变化的,受者身份认同也是基于日常生活变化和社会互动而确立的。尽管关于受者的心理以及器官移植负效应的问题仍需要认真对待,但是目前没有一个充分性理由质疑这种策略的合理性,通常对于器官移植问题的谈论可以预见问题、提出思路,以更好地帮助改善受者生活品质,这也是移植手术的最初目的和最终意义。

4 结语

“换脸”导致的身份分裂和混淆问题源于面孔所表征信息的错配,如何理解“换脸”视域下的身份认同问题是本文的主线。通过上述分析,将新面孔看作一种过渡客体、一种符号,通过深究身份本质,合理建构新面孔所表征的身份信息。这种策略是基于一种动态的考量,身份本质也非一成不变的,在社会互动和生活经历中不断地变化。当然,面孔移植对受者心理来说是一种挑战,是否能够承受“非自然的脸”所遭遇的偏见。作为一种符号的“脸”表征受者身份意义,反映自我、身体和社会互动的信息,肃清决定身份本质的因素之后,随新面孔带来的身份疑惑也将淡化、消解。当然,社会是一个更加复杂因素的集合体,偏见的消除可能不会那么容易。