小学生韧性素质现状与父母教养方式的关系研究

2022-04-01王成韬曹凤英

王成韬,潘 运*,曹凤英

(1.贵州师范大学 心理学院, 贵州 贵阳 550025; 2.贵阳市南明小学, 贵州 贵阳 550001)

0 引言

韧性(Resilience),又称心理韧性、复原力,指个体在生活中面临各种问题与挑战带来的压力时,所表现出的适应能力,如在重大威胁、严重逆境或创伤的背景下仍表现出积极的态度与应对方式,其发展是一个动态的过程[1]。韧性作为个体的一种心理保护机制,拥有良好的韧性可以维持个体心理健康并促进其在逆境中的恢复[2]。Windle的研究表明,生活环境与经历能够促进个体在逆境中适应和调节的能力,虽然不同个体具有较为稳定的韧性,但随着个体的成长,其韧性带来的体验也有所不同[3]。小学阶段作为个体韧性发展的关键时期,不少研究者对其进行了相关研究。如:王坚杰等在小学阶段学生韧性的研究中发现,女生的抗挫折能力明显高于男生[4],同时,韧性还会随着年级的提高、不同实践活动后的经历得到发展及成长;杨明的研究显示,心理韧性在是否独生子女类型上存在差异,如在自尊因子上,独生子女学生得分显著高于非独生子女学生,原因是独生子女在经历挫折时可能受到更大的冲击,表现出较差的韧性[5]。另外,父母教养方式对子女的心理健康也具有重要影响[6],个体韧性的健康发展离不开父母良好的教养方式[7]。

父母教养方式(Parental rearing style)指父母依据自身的观念教养子女的一种行为方式,在与子女沟通与交流过程中对孩子施加的思想、情感、价值观念等持久与稳定的影响。小学阶段,个体韧性受到多方面因素的影响,其中,父母教养方式对其影响较大。Kinman 等[8]研究显示,心理韧性是完全中介于情绪智力和心理压力之间的负相关关系。在个体韧性的形成和发展过程中,积极、良好的父母教养方式可促进个体韧性的健康成长,反之就会使得个体产生孤独感,难以承担较大的消极事件,进而导致韧性素质水平发展较低[9]。由于小学阶段学生还未形成相对稳定的世界观、价值观和人生观,处于困境时他们的心态会波动较大,经历诸如自卑、敏感、嫉妒、孤独感等消极情绪体验,面临一些心理问题的挑战[10],但同时其心理成长也拥有很大的可塑性,因此,该阶段的父母教养方式能够对他们的心理韧性产生较大影响。

鉴于此,本研究通过探求小学生韧性素质现状特点及其与父母教养方式的关系,以期为小学生的心理健康教育提供理论参考。

1 研究方法

1.1 研究对象

采用分层抽样,在贵州省3所小学内选取4~6年级学生。此次调查共回收问卷1 419份,剔除其中作答不完整等无效问卷后,剩余有效问卷1 375份,有效率为97%,其中:男生722人(52%),女生653人(48%);四年级学生427人(31%),五年级学生428人(31%),六年级学生520人(38%);独生子女595人(44%),非独生子女771(56%)人。

1.2 研究工具

1.2.1 青少年韧性素质问卷

采用潘运等[11]编制的青少年韧性素质问卷。问卷包括36个题目,分为3个维度,即个人支持力、家庭支持力和社会支持力。量表采用5点记分法,1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”。问卷的得分越高,说明韧性素质表现越好,水平越高。各因子的内部一致性α系数介于0.79~0.90之间,总的内部一致性α系数为0.89,量表具有较好的信度[12]。

1.2.2 父母教养方式量表

采用Elgar等编制、罗杰修订的父母教养方式量表中文版[13]。量表包含9个项目,如“父母会威胁要惩罚我,但是事实上并没有那么做”和“我没有让父母知道我将要去哪里”等。量表包括2个分量表,即父亲量表和母亲量表。每个分量表由3个维度构成,分别是积极的养育、不一致的规定和监管不利,其中每个维度包含3个项目。量表采用Likert 5点计分方式,1表示“从不”,5表示“总是”。本研究中,父亲和母亲分量表各维度的内部一致性α系数分别为:0.909、0.715、0.837。

1.3 数据处理

使用EpiData软件对数据进行录入,采用SPSS 23.0软件对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 小学生在韧性素质得分上的描述性统计

由表1可见:性别方面,男生在社会支持力得分(P<0.01)和韧性总分(P<0.05)显著低于女生;年级方面,在个人支持力、家庭支持力、社会支持力和总分上比较,四年级小学生得分均低于五、六年级。通过LSD事后检验,在个人支持力上,四年级小学生得分显著低于五年级、六年级得分(P<0.001),而五年级与六年级得分差异不显著;家庭支持力上,四年级得分显著低于五年级得分(P<0.01),四年级、五年级得分与六年级得分差异不显著;社会支持力上,四年级得分显著低于五年级、六年级得分(P<0.001),五年级与六年级得分差异不显著;从韧性总分来看,四年级得分显著低于五年级、六年级得分(P<0.001),五年级与六年级得分差异不显著。小学生的韧性素质得分在是否独生子女方面没有显著差异。

表1 不同人口统计学特征小学生韧性素质各维度得分比较

2.2 小学生韧性素质与父母教养方式的相关分析

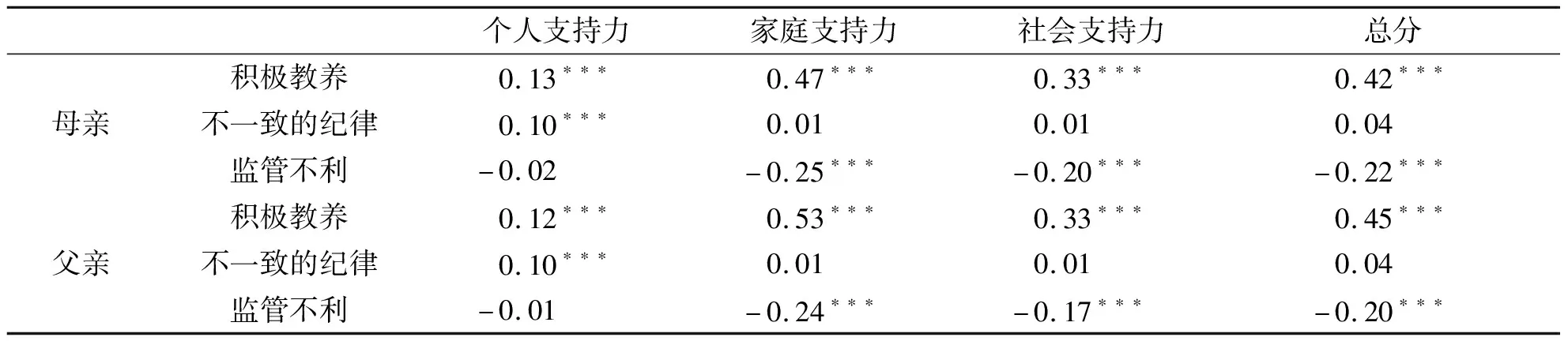

从韧性问卷中选取个人支持力、家庭支持力、社会支持力3个维度并计算出韧性素质总分,从父母教养方式量表中选取积极教育、不一致的纪律与监管不利3个因子,进行相关分析。结果发现(见表2):父母的积极教养得分与小学生的个人支持力得分、家庭支持力得分、社会支持力得分、韧性总分均呈现显著正相关(P<0.001),父母的对小学生的养育态度越积极,小学生的韧性素质表现越好;父母不一致的纪律得分与小学生个人支持力得分呈现显著正相关(P<0.001),表明父母在家庭教育中拥有协调一致的纪律时,小学生在个人支持力方面能够展现出更好的表现;父母的监管不利得分与小学生的家庭支持力、社会支持力和韧性总分呈现显著负相关(P<0.001),父母对小学生监管态度越消极,小学生在家庭与社会方面的韧性素质表现越差。

表2 父亲、母亲教养方式与小学生韧性素质的相关分析

2.3 小学生韧性素质与父母教养方式的分层回归分析

控制性别与年龄变量后,运用分层回归分析作为统计方法,比较父亲和母亲的教养方式是否会对小学生的韧性素质产生影响。计算比较两层之间R2的变化,以及F值,探讨R2是否有可靠的提高。结果见表3和表4。

2.3.1 父亲教养方式

由表3可知,父亲的教养方式对小学生韧性素质各维度及其总分均存在显著影响。在个人支持力方面,解释的变异量增加了2.3%,具体而言父亲的积极教养和不一致的纪律对小学生韧性素质个人支持力存在显著的预测作用,父亲监管不利对其无显著影响;在家庭支持力方面,解释的变异量增加了29.6%,显示父亲的积极教养和监管不利对家庭支持力存在显著的影响,而不一致纪律对其没有显著影响;在社会支持力方面,解释的变异量增加了11.3%,与前一项相同,父亲的积极教养和监管不利对家庭支持力存在显著的影响,而不一致纪律对其没有显著影响。最后,从韧性素质总分而言,解释的变异量增加了21%,父亲的不一致纪律没有产生显著影响,其余维度均有。

表3 小学生韧性素质和父亲教养方式的回归分析

2.3.2 母亲教养方式

由表4可知,母亲的教养方式对小学生韧性素质各维度及其总分均存在显著影响。在个人支持力方面,解释的变异量增加了2.4%,说明母亲的积极教养和不一致的纪律对小学生韧性素质个人支持力具有显著的预测作用,而母亲监管不利对其无显的著影响;在家庭支持力方面,解释的变异量增加了24.5%,与个人支持力呈现不一样的结果,母亲的积极教养与监管不利对小学生韧性素质家庭支持力方面具有显著预测的作用,而不一致的纪律则对其无显著影响;在社会支持力方面,解释的变异量增加了11.5%,同样也是母亲的积极教养与监管不利对其具有显著预测作用然而不一致的纪律则无显著影响。最后,在韧性素质总分上,解释的变异量增加了19.3%,母亲的不一致纪律教养方式对其无显著影响,其余维度均有。

3 讨论

3.1 小学生韧性素质现状

本研究显示,小学阶段女生在社会支持力得分和韧性总得分上显著高于男生。出现性别差异的原因是五、六年级的女生的心理素质在初始水平上高于男生。随后,男生的心理成熟速度加快,韧性素质的整体水平与女生趋于同步[14]。说明在面对逆境和挫折时,女生表现出更高的积极乐观品质与获得更多的社会支持,这与女生的心理发展特点、我国的社会文化背景、性别角色期待密切相关。神经生理学方面的研究表明,青春期最初阶段,女生在神经系统方面发育的加速度和发展水平远高于同龄男生,生理系统的成熟能够让她们更敏捷地分辨出内外环境的刺激,从而快速调节自身的内部心智结构,更好地与外界环境相适应[15]。因此,女生在遇事时会对事物有更细致和更进一步的思考,从而能更清晰地认识事物,降低由未知事物而产生的负面情绪,在行为上能更为理智和适应环境。

在年级方面,五年级韧性素质得分最高,进一步多重比较发现,四年级学生的各韧性素质维度上得分均显著低于五年级和六年级得分,而五年级在各方面韧性素质得分与六年级得分差异不显著。分析原因可能是小学生在四年级至五年级阶段,学习难度提升或是功课作业加重,存在韧性素质的阶段性发展,使得四年级与五年级得分差异明显,而在小学生进入六年级阶段时,面临小学的毕业阶段,有可能会产生紧张的情绪体验,故韧性素质水平低于五年级,但五年级与六年级韧性素质差异不显著。从发展的角度来看,个体年龄的增长、生理方面的发育、生活经历的体验(包括各种积极或消极事件与情绪体验),只要心理压力处于合理范围,都能够促进小学生的韧性素质发展。

此外,小学生是否独生子女在韧性素质上并无显著差异。李丽等[16]研究显示,大学生独生子女的韧性素质显著高于非独生子女。因此,独生子女的韧性素质差异是否由于年龄因素,还有待进一步研究。目前,国内大多家庭是以父母与独子的核心家庭结构为主,各方面与国外的多子女家庭有较大差异。家庭功能理论[17]认为,独生子女家庭虽然构成简单,但家庭内部的问题并未因此减少,甚至面临更多的矛盾。刘在花[18]的研究认为,非独生子女的家庭可能存在子女间学习成绩的竞争关系,相比独生子女家庭面临更大的学习压力,因此,非独生子女的学业压力显著高于独生子女。由于小学阶段的学业相对较轻,独生子女与非独生子女之间因学业造成的心理压力差异较小,或未经历较大压力事件,故在该时期未表现出独生子女与非独生子女的韧性素质差异。

3.2 小学生韧性素质与父母教养方式的关系

本研究显示,父母的教养方式对小学生的韧性素质有明显的影响作用。拥有积极的、理解的教养方式的家庭中,小学生的韧性素质表现更好;相反,教养方式为消极的、忽视的家庭中,小学生韧性素质的表现较差。该结果与已有研究存在相似之处,如:刘庆等[19]研究表明,父亲和母亲的教养方式会影响青少年的韧性素质水平,理解的教养方式可以促进青少年的韧性素质发展;Lee等[20]研究表明,积极的父母教养方式会影响到青少年的心理健康,能够提高青少年的生活满意度;Mckee等[21]研究发现,社会支持之类的适应力因素与积极的家庭教养相关联,良好、积极的家庭教养不仅能促进个体韧性素质的成长,还能抵御更大的心理压力。在独生子女家庭中,父母可能会采用更多积极的教养方式,对个体表现出更多的耐心与温情,花费更多的精力去理解子女的情感表现,回应子女的要求。

4 结语

由研究可知:小学4~6年级时期,女生韧性发展水平高于同龄男生;高年级学生韧性表现更好;小学生的韧性水平在是否独生子女家庭类型上的差别不明显。另外,通过小学生韧性与父母教养方式的相关分析发现:采取积极教养方式的家庭中,小学生的韧性发展水平较高;父母教养方式为消极的家庭中,小学生的韧性发展水平较低。针对该研究结果,笔者建议:父母需关注孩子的情绪表现是否存在异常,反省自身的教育理念是否妥当;家庭是孩子成长的第一场所,对于即将步入青春期的孩子,过于严苛的教育方式并不利于孩子成长,塑造一个良好舒适的家庭环境十分必要;父母要与教师及时沟通,对孩子在学校中面临的困境与压力给予足够的关怀与支持,促使孩子克服困难,进而培养出优良的韧性素质。