“虎头”焉能“蛇尾”

2022-03-27丁杨华

丁杨华

[摘 要] “虎头”焉能“蛇尾”,一节好课除需要一个好的开头进行渲染外,还需要一个好的结尾进行升华。研究者从“问题式结尾”“悬疑式结尾”“比较式结尾”和“游戏式结尾”这四种结尾方式出发具体阐述,以期通过创造更丰富、更新颖、更有效的“收口”艺术,让原本短暂的教学环节熠熠生辉,将打造高效数学课堂落到实处,最终达到促进学生发展的目的。

[关键词] 课堂教学;收口方式;教学艺术

一堂课离不开好的开头,但想要称得上一节真正意义上的好课,单纯有一个好的开头还是远远不够的,“虎头”焉能“蛇尾”,自然需要一个好的结尾进行升华。大量实践表明,一节课一旦拥有了完美的“收口”,就可以巩固知识、深化方法和升华感情。在日常教学过程中,许多教师稚化思维,从学生的立场出发,进行了积极探索,很好地设计课堂结尾,有些设计落实得很好,有些设计却差强人意,那么,结尾该如何“点睛”?教师该如何艺术性地“收口”来打造高效数学课堂?为了便于系统地研究与分享,笔者拟从“问题式结尾”“悬疑式结尾”“比较式结尾”和“游戏式结尾”这四种结尾方式出发具体阐述,以创造具有艺术探索的结尾,希望能够激起更多同行一起探索,将打造高效数学课堂落到实处,最终达到促进学生发展的目的。

一、问题式结尾:归纳总结,深化认知

学生是课堂教学的主体,这是毋庸置疑的。教师作为学生学习的推动者,一切教学行为都需要服务于学生的“学”。问题式结尾是教师常用的一种结尾方式,就是在一节课终了时,教师精准设问,引导学生通过问题的解决来归纳总结这节课的知识要点,以深化学生的认知,启迪学生的智慧,使其在理性中去发现、去感受、去欣赏、去创造,落实好知识习得、认识深化和能力培养等教学目标。

案例1 折线统计图

师:今天的新课学习已经结束了,本节课主要学习的内容是“折线统计图”,倘若请你用折线统计图完美呈现你本节课学习投入的状况,这条折线统计图该如何画?又是如何变化的?请你用“手势+语言”的方式加以描绘。(学生个个兴高采烈地“表演”起来,不亦乐乎)

生1:投入的过程有升也有降,总之是越来越投入,折线总体呈现不断上升的趋势。

师:嗯,从你们的手势中老师一眼就看出你们都非常投入,给你们点赞!那么,现在又有新问题了,假如需要反映本班同学本节课的学习情况,我们需要统计什么?你觉得哪个数据直接反映了学习情况呢?(学生思考片刻)

生2:所有学生的举手参与情况及举手次数。

师:非常好,其实在课中,老师就一直暗自请人统计了你们在这节课上每个时间段的举手参与情况,我们一起来看一看。(课件出示统计表,师生共同整理数据,并在电子表格中绘制折线统计图)

师:大家看明白了吗?事实上,这仅仅是举手参与一个方面的反映,你看出了什么?

生3:时间段不同,举手参与情况也不同。

根据大量的学习心理研究表明,课堂中一般前15分钟有一个学习高峰,课堂结尾时也会有一个小高峰,那是学生通过对一节课的回顾反思来完成对这节课的归纳总结。因此,这条折线是有升有降的。

师(结语):同学们,长远地看去,如果将我们人生经历中的每一个转折点用线连起来,就如同这一条条折线,除去小部分人的一生一帆风顺、一路高歌,大部分人的一生都是跌宕起伏、起起落落的,这样的人生并非只有苦难,换一个角度来看也是一种精彩。所以,不管处于一个什么阶段,我们都应坚信,不经历风雨怎能见彩虹。

小学生总结经验薄弱,倘若教师直接抛出“本节课你收获了什么”,那么学生往往会找不到归纳的入口,说出各种天马行空的想法,使得课堂结尾耗时久、效果不佳。本课中,教师通过生动活泼的语言,抓住教学重点和知识主要特色创新问题设计,引导学生回顾整节课的学习内容,让学生对这节课的主要内容有一定的理解和认识,起到了强化的作用。也正是由于教师有了一丝创新,才让学生的思考有了深度,让学生的总结归纳有了质量,将课堂教学推向了高潮。尤其是最后阶段的一番感慨人生的话,与本节课学习的内容十分贴切,对学生终身学习也十分有利。

二、悬疑式结尾:构造悬念,有效延伸

我们都知道,评书演员几乎每一场演出的结尾都会留下“欲知后事如何,请听下回分解”这样的悬念,让听者遐想万千,更重要的是激起他们继续听下去的欲望。其实,这种艺术在教学中也是适用的。因此,在课堂结尾处,教师可以从所学知识出发,顺理成章地抛出富有创造性和趣味性的问题,构造悬念,激起学生思维的千层浪,让课堂教学自然向着课外延伸开去。

案例2 1千米有多长

师:今天我们一起研究了“千米”。我们一起来回顾一下一共有哪些长度单位?都是如何运用的?你是如何理清它们之间的关系的?

生1:我们学到的长度单位有5个,一般来说,测量较短的物体时,我们会选择较小的长度单位,而测量较长的物体时,就需要选择较大的长度单位。

生2:选择较小的单位来测量较长物体可以让测量结果更精确。

生3:这5个长度单位间的关系如下,1千米=1000米,1米=10分米……

师:这样看来,就是将1米平均分為10份,则有了分米,然后呢?

生3:再将1分米平均分为10份,则有了厘米;接着再将1厘米平均分为10份,则有了毫米,就这样一直分下去,我猜想还可以分出更多、更小的长度单位。

师:真是会思考的好孩子,那倒过来又如何呢?

生4:倒过来就是10个毫米合在一起就是1厘米,10个厘米合在一起就是1分米……这样一直合下去,也可以合出更多、更大的长度单位。

生5:我们也可以通过一只手去理清这些长度单位间的关系,如最大的大拇指就表示千米,小一点的食指表示米,以此类推,用一只手可以表示完这5个长度单位。

师:你的想法很有创意,用手直观展示了5个长度单位间的关系。那么按照刚才你们的说法,还能产生哪些长度单位呢?这么有意思的问题就留给你们课后去研究……

这样的小结意味无穷,不仅帮助学生回顾和梳理了一节课的学习内容,还使得教学的重难点得到了再吸收,更重要的是为学生留下了意犹未尽的深刻感知。下课铃一响起,学生就迫不及待地讨论起来,有的急于将自己的所知告诉别人,有的急于想从同伴那里了解更多关于长度单位的知识。如此结课,将学生的思维引向了更加广阔的空间,十分有效。

三、比较式结尾:思维风暴,积累经验

一些教师由于对课堂结尾的重视程度不够,每一节课的结尾都会要求学生面面俱到地复述教学的主要内容,这样不管课型、不问学情的整齐划一式结尾显然是不适宜的。心理学研究显示,在临近下课的5分钟内,学生的注意力已经进入分散期,兴奋中枢开始疲劳。此时,教师需要及时调整活动的方式,设计一个足以吸引学生的结尾,重新激活学生的兴奋点,让课堂结尾再次激起思维风暴,创造一个课堂小高潮。笔者认为,比较式结尾不失为一个好的结尾方式,可以让学生在比较中回顾知识,积累经验,理清关键知识点,提炼解决问题的策略。

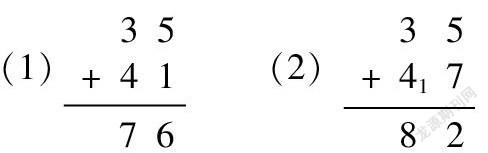

案例3 两位数加两位数进位加法

师:下面,请大家一起来仔细观察两个竖式,你能发现什么?

就这样,通过具体的问题引领学生观察、比较和探索,使其很好地区分概念,从而在比较中领悟概念本质,积累解决问题的经验,培养理解能力和思维能力。

四、游戏式结尾:梳理新知,拓展思维

数学游戏是教师在教学时常常采用的一种活动,用以激发学生对所学内容的兴趣,调动其学习新知、巩固新知的积极性。如果在课堂中采用游戏式结尾,也会取得很好的教学效果。俗话说:“编筐挝篓,全在收口;雕龙刻凤,贵在点睛。”用学生喜欢的游戏方式结尾,有利于学生梳理知识,实现课堂的整体优化。

案例4 因数和倍数

师:最后我们用今天学的知识来玩一个“找朋友”的游戏,请大家拿出自己的学号牌。

师:你的学号牌先借给老师示范一下好吗?假如老师是15号,我想找我的因数朋友?请我的因数朋友到前面来。按从小到大的顺序排成一排。

1、3、5、15号同学拿着学号牌站成一排。

师:谁也来试一试?

生1:我是20号,我的因数朋友在哪里?

……

生2:我是2號,我的倍数朋友在哪里?

全班一半的同学站起来了。

生3:我是5号,我的倍数朋友有哪些?

……

师:老师想选一个学号,让全班同学都成为我的好朋友,能不能做到呢?

生略思考,齐说:选1号!

师:理由是什么?

生4:我们的学号都是1的倍数,反过来则1是我们所有人学号的因数。

大家一致称是。

这样遵循学生的认知特点,以开放性的游戏结尾,让学生在愉悦的对话中交流思想、碰撞思维、梳理新知、创新方法、解决问题。以游戏的方式,为整堂课完美收口“点睛”,让数学课堂焕发出生命的活力。

总之,课堂结尾是教学中必不可少的一个环节,艺术性的结尾可以促进教学目标的完美实现,打造高效数学课堂,促进学生的全面发展。我们需要深入研究和反复钻研,只有准确把握规律和驾驭课堂,才能创造出更丰富、更新颖、更有效的“收口”艺术,让数学课堂教学的结尾真正起到“余音缭绕”的艺术效果,让原本短暂的教学环节熠熠生辉。