呼吸训练+ 噻托溴铵对慢性阻塞性肺疾病的临床治疗效果

2022-03-27巴根

巴根

摘要:目的:分析慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)患者接受噻托溴铵并联合呼吸训练进行治疗的作用。方法:将80例慢阻肺患者以参照组和实验组区分,每组40例,对比两组治疗效果、肺功能水平。结果:实验组FEV1、FVC、FEV1/FVC指标水平及治疗有效率均优于参照组,P<0.05。结论:噻托溴铵+呼吸训练治疗慢阻肺患者时对于提高治疗效果,改善患者肺功能有积极作用,相较于单纯使用药物治疗有更高的应用价值。

关键词:呼吸训练;噻托溴铵;慢性阻塞性肺疾病;治疗效果

【中图分类号】R563 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2022)06--01

慢阻肺患者呼吸气流受限,使其肺功能受到严重影响,同时也降低了其生活质量。噻托溴铵作为临床治疗慢阻肺稳定期患者的常用药物,可有效改善患者肺功能,提高生活质量[1]。但同时还应当配合呼吸训练以增强患者的肺功能,延长呼吸时间。基于此,本次研究主要分析了噻托溴铵的药理作用和呼吸训练的效果,以了解其联合治疗慢阻肺的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

病例时间及例数:2020年11月-2022年2月,80例,样本抽选:我院收治的慢阻肺患者,以参照组和实验组区分患者,每组40例,其中,对照组男性患者25例,女性患者15例,年龄中位值(55.8±6.6)岁,平均病程(3.6±2.1)年;实验组男性患者26例,女性患者14例,年龄中位值(56.1±6.3)岁,平均病程(3.4±2.5)年。样本数据经组间对照后差值不大,P>0.05。

纳入标准:①满足临床对慢阻肺诊断标准;②近期未使用糖皮质激素进行治疗;③配合度较高。

排除标准:①合并其他呼吸系统疾病;②对所用药物存在过敏反应;③肺部有恶性肿瘤。

1.2 治疗方法

两组均接受常规抗感染、吸氧等对症治疗,并使用噻托溴铵粉雾剂(生产企业:正大天晴药业集团股份有限公司,规格:18μg*10s*3板/盒,批准文号:国药准字H20060454)进行治疗,1粒/次,1次/d。

实验组在此基础上配合呼吸训练:①指导患者鼻部深吸气,此时嘴唇需紧闭,闭气约两秒,指导患者以缩唇方式,即嘴唇成吹笛状缓慢呼气,控制呼吸气时间比为2:1。②指导患者呈坐位、仰卧位或站立位分别进行腹式呼吸训练,需保持胸部不动并将手掌内面轻压于上腹部,经鼻部缓慢深吸气同时自觉隆起腹部,微张双唇缓慢呼气,并逐渐回缩腹部,逐渐延长呼气时间,呼吸时间比需为2/3:1。

1.3 判定指标

①治疗效果:患者临床症状明显改善,呼吸困难情况消失,各项肺功能指标基本恢复正常,即显效;症状及指标有所好转,呼吸困难情况明显改善,即有效;未达到以上标准即无效。②肺功能指标:测定并比较两组FEV1、FVC、FEV1/FVC指标变化情况。

1.4 统计学方法

以(x±s)形式表示CAT评分、ACT评分、肺功能指标和炎症因子水平,t检验;以n(%)形式表示临床疗效、不良反应发生率,卡方检验,通过SPSS28.0软件获取数据并分析。

2 结果

2.1 临床疗效

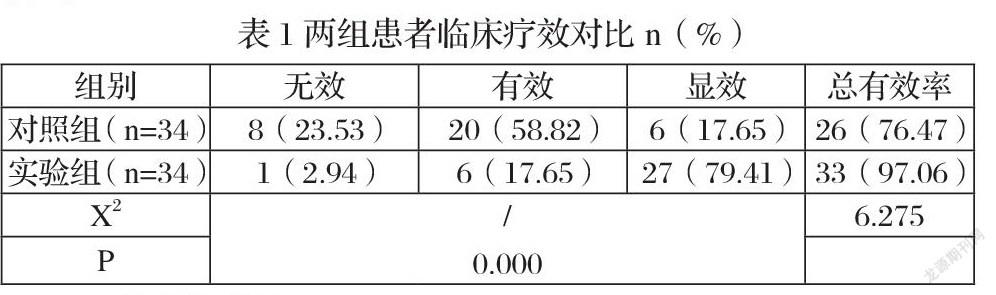

实验组患者治疗总有效率较对照组更高,P<0.05,结果详见表1。

2.2 肺功能指标

治疗后实验组FEV1、FVC、FEV1/FVC指标均较对照组上升更明显,P<0.05,结果详见表3。

3 讨论

慢阻肺作为慢性呼吸系统疾病,近年来的发病率不断增加,该疾病多见于中老年男性群体。引发慢阻肺的主要因素为小气道发生慢性炎症,导致黏膜出现充血、水肿的情况,进而会增加气管壁的厚度,使得气道阻力增加,同时气道分泌物也会因此增加。另外,环境、吸烟等也是诱发慢阻肺的重要原因。

研究结果显示,两组患者肺功能指标和治疗效果均存在明顯差异,P<0.05。噻托溴铵属常见抗胆碱能药物,能够有选择性地对M3、M1受体进行阻断,患者经吸入后药物成分能够直达其肺部并作用于肺部,从而可扩张支气管,有效改善气管痉挛、缓解呼吸困难。虽然该药物治疗效果明显,但是长期服用会使患者对药物产生一定的依赖性,难以提升患者的心肺耐力。本次研究配合呼吸训练能够促进患者肺部气体进行交换,降低肺内残气,有利于增加潮气量,从而可有效改善患者肺功能指标,加快患者肺功能恢复速度[2-3]。

综上所述,慢阻肺患者接受噻托溴铵并联合呼吸训练进行治疗的效果显著,可使患者的临床症状得到明显改善,同时有利于提高患者肺功能,进而提高患者的呼吸能力。

参考文献:

[1]曾闪闪.缩唇腹式呼吸联合噻托溴铵对慢性阻塞性肺疾病稳定期患者肺功能的影响[J].山西卫生健康职业学院学报,2020,30(03):50-51.

[2]冯海娟.噻托溴铵联合肺康复对稳定期慢性阻塞性肺疾病的临床疗效观察[J].黑龙江中医药,2020,49(01):6-7.

[3]李雪梅,柯俊华,吴成晖.腹式呼吸康复训练联合噻托溴铵吸入治疗对慢性阻塞性肺疾病稳定期患者呼吸困难评分及肺功能的影响[J].临床合理用药杂志,2020,13(31):151-152.