多样“雅读”实现“雅学”

——六下《古诗三首》教学实录及反思

2022-03-24盛新凤

文|盛新凤

(作者单位:浙江省湖州市教育科学研究中心)

一、揭题初读,整体感知

师:今天我们学习《古诗三首》。读题目——古诗三首。请同学们先自由读读这三首诗,用最快速度把诗读通读顺,再想一想这三首诗分别写了什么。

(生自由读诗)

师:谁来读一读第一首?

(生读《马诗》)

师:李贺写马的诗共有23 首,这是其中的一首。谁来读第二首?

(生读《石灰吟》)

师:石灰是做什么用的?

(生说)

师:石灰的用途很多,但最常用的是作为建筑材料抹墙用。

师:“吟”是什么意思?

生:我觉得是吟唱。

师:“吟”在这里指吟诵,这是古代诗歌体裁的一种名称。谁再来读读第三首?

(生读《竹石》)

师:既然写的是竹,为什么题目是“竹石”呢?

生:因为这竹子是长在岩缝里的。

二、表格比读,读解诗意

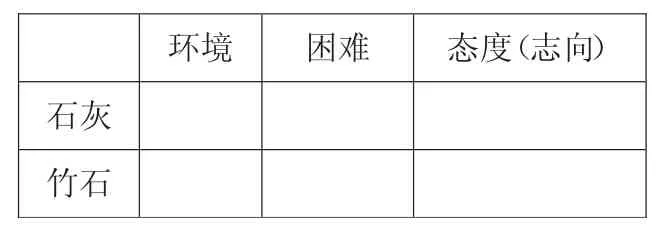

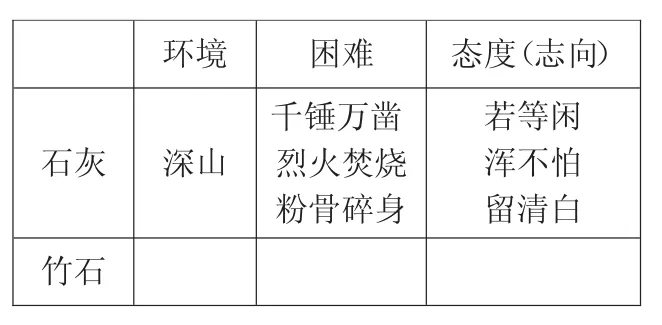

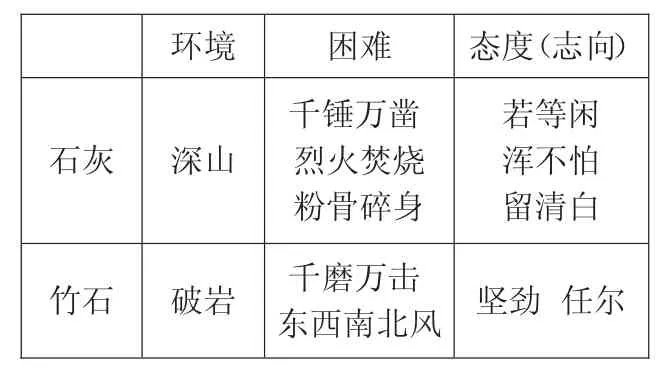

师:生活中非常常见的事物,为什么值得诗人写诗赞颂,而且这诗还流传了那么久?让我们先走进后面两首——《石灰吟》《竹石》,去深入地体会和探究。默读这两首诗,借助注释理解诗的大概意思,再把诗中关键的语言信息填写在这张表格中。(生默读两首诗,完成表格)

师:我们先来交流一下。先读一读第一首《石灰吟》。(生齐读)

师:这首诗写的是石灰。关于石灰的生长环境,你摘录了哪个词?

(生交流得出表格中关键的语言信息——深山)

师:同学们可能对石灰不是很了解。我们来看一段视频,了解一下石灰的制作过程。

师:让我们借助画面来理解诗句。

师:一块块石灰石从深山里开挖出来的过程,可以用这里的一个词来形容——

生:千锤万凿。

师:“锤、凿”是什么意思呢?我们借助字典来理解。这是字典中“锤”的义项(出示),我们该选择哪一个?

生:“锤”是捶打。

生:“凿”是开凿。

师:把从深山里开采出来的石灰石变成生石灰还要经过——烈火焚烧。这是怎样的煎熬和痛苦啊!

师:最后还要在石灰窑中加水高温溶解,直到——

生:粉骨碎身。

师:是的,变成洁白的熟石灰,调配成石灰浆为人们所用。

师:尽管经历了“千锤万凿、烈火焚烧、粉骨碎身”的磨难与考验,但石灰的态度是——

生:若等闲,浑不怕。

师:因为它的志向是——

生:留清白。

【设计意图:通过看视频,与学生交流观看视频后的感受,回环诗中关键的语言信息,让学生在视频助力下,轻松地理解诗句语言。】

师:谁能把我们的理解感受用朗读来传递?

(生逐个朗读,一个比一个入情)

师:从你们“若等闲、浑不怕”的神情中,我联想到一些人(板书“人”),比如——

生:夏明翰。

生:刘胡兰、秋瑾。

师:对,这些人身上都有“粉骨碎身浑不怕”的英雄气概。我还想到了两句诗——“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。这两句诗出现在本单元的篇章页上,是民族英雄文天祥写的。一起读。

师:读到现在你们明白了吗?诗人作《石灰吟》,是在吟诵石灰的什么精神?

生:是那种坚贞不屈的精神。

师:是啊!他是把石灰当作人来写的呀!

师:再来读第二首《竹石》。(生齐读)

师:表格中你又摘录了哪些关键的语言信息?(生说)

师:(出示画作)这是名画《竹石》,画上画的就是长在岩石中的竹子。竹子为什么需要“咬定”青山呢?想象一下,长在悬崖峭壁石头缝里的竹子,一年四季要经受怎样的磨难和考验?

生:狂风好像要把它吹断了。

生:很大的雨淋下来,它会觉得冷。

师:大自然的风霜雨雪雷电无情地摧残它、折磨它、击打它,消耗它的元气。也许折断了枝干,也许晒枯了叶子,这样的过程,就是“千磨万击”啊!

师:“磨、击”字典里的意思你选择哪一个?(出示)

生:“磨”是消耗,“击”是击打。

师:想象一下,在大自然的摧残下,竹子会怎么鼓励自己,对自己说些什么?挑一句说吧。

生:当烈日暴晒的时候,竹子会对自己说:“我一定要挺住,马上会过去的。”

生:当大雪压顶的时候,竹子会对自己说:“我要乐观啊,雪厚没关系,把它当被子吧!”

师:那就用朗读来表达竹子的心声吧!(生读最后两句)

(生1 读全诗)

师:我听出了你的无所畏惧。

(生2 读全诗)

师:我从你的神情中感受到了你的坚定有力。

(生3 读全诗)

师:你的朗读充满了力量,有一股硬气。

师:听着你们的朗读,竹子的形象在我心中越来越高大,变成了一个坚劲有力地伫立在岩缝中的顶天立地的精神巨人!(再指板书“人”字)

师:通过比读这两首诗,我们发现石灰和竹石的生存环境同样恶劣,面对的考验同样严峻,但它们都有一种不怕困难、不怕牺牲的大无畏英雄气概和顽强不屈的精神。让我们连起来读读这两首诗吧。能背的就背下来。

(生读、背)

师:这是一首题画诗,把它题写在郑板桥的《竹石》画上吧!

(生在《竹石》画上默写诗)

师:题完了就自己站起来背,背好后自己坐下,让教室里响起此起彼伏的诵读声吧。

(生自由起立诵读自己题写完成的《竹石》)

师:郑板桥在画上题诗不拘一格,很多时候,他画作上的诗题得整整斜斜、大大小小,就像“乱石铺街”一样,字和画一同布局,诗书画印各类艺术高度统一。郑板桥可真是一位“怪才”,他有自己独特的艺术主张,不受他人影响。

【设计意图:在画上题诗,既让学生完成了默写的任务,又让学生感受到了郑板桥不拘一格题诗的艺术特色,可谓一箭双雕。】

三、口头作画,走进诗境

师:让我们走进《马诗》,自由读读这首诗,在注释的帮助下读懂诗的大概意思。

(生自由读诗)

师:这首诗跟刚才学的两首有什么明显的不同?

生:刚才两首是七言诗,这首是五言诗。

师:是的。让我们连起来读一读这首五言诗。

师:如果这也是一首题画诗,它适合题写在怎样的画上呢?让我们来口头作画。请把你要作的画先用笔写下来,等一下站起来口头交流。

生:先用笔描写。

师:谁来口头描绘你写的?

生:连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,像一把弯刀;平沙万里,在月光下像是铺上一层白茫茫的霜雪。

师:沙子为什么像雪?

生:因为晚上在月光的照射下,沙子泛着银光,像雪一样。

师:想象力真丰富啊!那月亮为什么像武器?这是我们这里的月亮吗?

生:因为是在战场上,所以会容易想到跟战争有关的武器。

师:你们描绘的是塞外疆场的夜景。

生:我还看到一匹披着威武的鞍具的快马,在秋高气爽的疆场上驰骋。

师:你们想作的画画面都很丰富,但老师觉得你们作的画好像有些问题,这马真的已经在塞外的疆场上奔驰了吗?

生:不是的。

师:何以见得?

生:因为诗句中说“何当金络脑”?

师:什么叫“何当”?

生:就是“什么时候”.

师:是啊,这是诗人的期盼和内心的渴望。

师:为什么要给马戴金笼头呢?

生:因为那马渴望被赏识重用,征战疆场,为国效力。

师:看来你们是真正读懂了这首诗。让我们读好后两句,读出诗人的惆怅、迫切、渴望。

(指名读,生一个比一个读得有味道)

师:让我们连起来读整首诗。老师这里有两段音乐,请选择一段为你的朗诵配音,并说明理由。

(生选择较沧桑的音乐,一边配乐读诗,一边欣赏书法作品)

四、资料助读,解密诗心

师:李贺是个怎样的人?他为什么要写马诗呢?让我们来读一段文字资料。(出示)

李贺,唐代大诗人,与杜甫、李白、王维齐名。他有理想、有追求,渴望报效朝廷,但一生怀才不遇,所以内心苦闷,忧郁感伤,27岁英年早逝。

师:从资料中你获得了哪些信息?

生:我知道了诗人很有才、有理想,但因为不被重用,英年早逝。

生:我知道了诗人英年早逝,因为不被重用。

师:我们再来看一段视频资料,是著名电视节目“诗词大会”中专家对这首《马诗》的评述。

(生读视频资料中“诗词大会”上康震教授对这首诗的点评)

师:这下你明白他为什么要写《马诗》了吗?

生:我明白了,因为他自己也怀才不遇,像那匹马一样。

师:原来这马就是李贺自己,他在借马说自己的心声。这种借一个物来表达自己志向的写法叫作“托物言志”(板书)。

师:那后面两首,诗人又分别在言什么志呢?让我们再来读读资料,相信你会找到答案。(分别读、看文字和视频资料)

于谦,明代大臣。他为人耿直,两袖清风;为官清廉,一身正气,为朝廷立下汗马功劳,后被坏人诬陷,惨遭杀害。

郑燮,号板桥,人称板桥先生,清代书画家、文学家,其诗书画,世称“三绝”。他特立独行,创造了独具一格的艺术流派。他做官期间,体察民情,开仓赈灾,受到百姓爱戴,后被贬官客居扬州,以卖画为生。他做人刚正不阿、坚强不屈,决不向任何邪恶势力低头。

师:读完资料,你有什么感受?

生:作者很像他们描绘的事物。

师:是啊,我们都会由衷地感叹:原来于谦就是石灰,因为他像石灰一样——

生:不怕牺牲。

师:郑板桥就是竹石,因为他像竹石一样——

生:坚韧不拔。

师:更难能可贵的是,他在艺术追求上也是“咬定青山不放松,任尔东西南北风”。

师:让我们再连起来读读这三首诗,让马的志向、石灰和竹石的精神永驻我们心中。

(生齐读三首古诗)

师:其实托物言志的诗还有很多,这个单元的语文园地中还写到了几句诗。这些诗句分别借什么物言什么志呢?

(生说)

师:是的,这是托物言志诗的共同特点。让我们再到课外去搜集类似的诗句吧!

【反思】

《马诗》《竹石》《石灰吟》这三首托物言志的古诗被编入了六下第四单元,本单元的人文主题是“家国情怀”,篇章页选用了文天祥的诗句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”来诠释这个主题。本单元的语文要素是:“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质。”“查阅相关资料,加深对课文的理解。”三首诗的作者来自三个朝代,分别是唐朝、明朝、清朝。诗人托物言志,所写的三样事物——马、石灰、竹石正是三位诗人人格的写照。

本课设计遵循“和美”教学一贯的设计理念——追求“雅学之道”。“雅学”是以系统思维做关照,遵循学生真实学情进行结构化教学设计,通过“丰化、趣化”语文学习活动,充分调动学习的动力、潜力、内驱力,努力深化学习体验,并能呈现课堂生长的学习。“雅学”既是学习过程,又是学习目标。本课教学,采用新的设计思路——逆向设计、深度设计、融合设计,通过优化语文实践活动,努力使教学做到“训练板块清晰明了、训练内容指向语文、训练方式追求情趣、导学过程相互推进”。根据文本特点和六年级学生学情,本课设计以“读”为核心,巧用了多个“雅读”策略,实现“雅学”目标。

一、资料助读

本课引入了两类资料:文字资料和视频资料。视频资料“石灰制作过程”,帮助学生理解了“千锤万凿、烈火焚烧、粉骨碎身”等词语的意思,在朗读指导中想象石灰“若等闲、浑不怕”的神情,深入体会了石灰遭遇的磨难和不怕牺牲的大无畏精神,落实了单元语文要素“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质”;通过观看“诗词大会”专家解诗视频,进一步理解了三首古诗的内涵。作者生平的文字资料和视频资料是两种不同形式的资料,对不同资料的引进,是为了加深对诗句的理解,也是落实“查阅相关资料,加深对课文的理解”教学任务。

二、诗画互读

本课设计,依托《竹石》是首题画诗的特点,努力设计与文本相契合的活动,通过以画解诗、给画题诗、以诗配画三个活动设计,帮助学生深入理解了《竹石》的诗意,并进行了默写、想象写话练习。这样的设计,使诗与画相互借力,在互读的过程中实现促读,在文学艺术和绘画艺术共同的熏染下,潜移默化地实现语言与文化的同构共生。

三、巧妙比读

本课设计采用了三个层次的比读。先是两首比读,通过比读《石灰》和《竹石》,比出了这两种事物共同的特性——石灰和竹石所处的环境都那么艰难险恶,但它们面对磨难的态度和意志都是那样坚定和百折不挠;再是三首比读,比出了三首古诗共同的写作方法——托物言志;最后比读三位诗人生平,发现三位诗人通过吟咏石灰、竹石、马,其实吟咏的都是他们自己。通过这三个层次的比读,将学生的学习活动引向了深入。还比出了两首诗写法上的共同之处。

四、整体链读

本课教学采用单元整体设计,用诗带动了导语、课文内容、语文园地的联读。这样的教学,前后关联,上下承接,整合了教材内容,这是对教材进行全局把握后的整体建构,是一种系统设计、融合设计。四个板块的活动设计,突显了单元的人文主题,落实了单元语文要素,并努力实现“和美”教学三大走向:从小阅读走向大阅读;从小设计走向大设计;从小语文走向大语文。

“读”是阅读教学的首要任务,“雅学之道”的落实,需要具体的“雅读”策略支撑。根据文本不同的特点,我们还可以选用不同的“雅读”策略,如交互式融读、挂链式联读、花样式趣读、对比式深读、策略式理读、任务式导读等等。用“雅读”促“雅学”,实现从“雅教”向“雅学”的课堂转型,是“和美”教学研究的终极目标。