试析晚商时期出土玉器的改制现象

2022-03-24李慢迪

□李慢迪

在某种情形下,将原已成形存在的玉器,通过一定技术手段改造成新器形的行为,在中国古代并不罕见。 秦始皇将“和氏璧”改制为“传国玉玺”,“受命于天,既寿永昌”的篆刻印文相传是李斯所书。当然,这些出自野史传说的故事,经不起推敲,我们必须站在严谨的遗物出土背景角度去考虑问题。 目前的考古证据显示, 玉器改制在距今10000—5000 年的新石器时代已有出现。 陕西神木石峁遗址和新华遗址的发掘, 出土了极具研究价值的改制玉器,许多原有的钻孔、射部及改制的切割痕迹都被保留了下来, 并未进行特意的碾磨整平,这表明当时进行的玉器改制行为是粗放的。晚商时期,玉器数量增加,随之而来的玉器改制现象也愈加常见。

如果一件玉器是改制玉器,那么肯定有很多次加工的痕迹, 当我们去研究古人的治玉工艺时,这种改制现象便会给我们提供极大的帮助。 不仅如此,当我们把改制前的玉器与改制后的玉器放在一起对比时,古人加工玉器的思路、改制玉器的设想便可以通过这种对比被分析出来, 通过这种对比分析,古人的玉器观念能够被我们更加清晰而全面地理解。 值得关注的是,在我们对所有玉器进行分期断代时,如果对同时期改制玉器格外重视,那么这对观察玉器工艺的演变也具有不可取代的作用,而这种作用为我们进行的治玉手工业发展的研究提供了重要的例证和补充。但是通过对目前玉器研究的现状分析可以发现,在古器物研究,特别是玉器研究过程中, 常常对器物外形的描述格外重视,却没有从手工业发展过程的角度来探究玉器的工艺演变,这将导致我们对玉器的源流问题认识不清。 特别是对于玉器研究而言,这种研究更具难度,玉器的特殊性在于,它不像陶瓷器或者青铜器研究,它们都有具体的窑址、窑具等遗迹作为工艺分析依据,根据发现遗址和出土的遗物进行行业探索。 玉器的研究,无论是器物本身类型学分析还是工艺发展研究,能依赖的除了传世文献,仅仅是玉器本身或者是它的出土背景而无其他。但由于玉器尊贵的地位和研究的重要性,亟待从这方面寻找一个突破口,让我们更加清晰地把握玉器工艺演变过程和用玉制度,提高改制玉器研究工作的质量。

无论是出土玉器还是传世玉器中, 改制玉器都是相当常见的,与传世玉器相比,出土玉器所保留的原始信息要更加丰富一些,特别是晚商时期,玉器同青铜器一样在社会文化中扮演着重要的角色,当然其中不乏大量改制玉器。 因此,本文主要以晚商时期出土的改制玉器为讨论对象, 通过列举不同区域的改制玉器, 再结合同时期其他器物的比较,分析改制器物再加工的痕迹,进而得出再加工的演变过程。

一、前人研究综述

学界很早就关注到玉器的改制现象,但是改制玉器相关的系统性研究比较少,仅有少数文章涉及该问题。丁哲《考古出土改制玉器浅识》[1]中提及从新石器时代晚期到明清时期, 玉器改制的现象一直存在,他认识到改制玉器的年代十分复杂,对此进行了深入研究,对断定古代玉器的年代、制作加工的手法及工艺和意识形态方面的变化对玉器形制的影响等多方面进行讨论。米海若《试论玉器的改制现象》[2]一文首先对改制玉器进行了概念的定义: 玉器是否具有两种或两种以上的外形特征和艺术风格, 如具有多种不统一外形特征和艺术风格,就有很大可能为改制玉器,再结合其他方面信息综合做出正确判断。夏鼐先生从汉代玉器中传统的延续和变化[3]谈到这一问题。卢兆荫先生从玉衣的制作来考察,发现“制作玉衣的作坊往往还制造玉璧、玉琮、玉佩和玉剑饰等”[4]。 耿庆刚《试论汉代玉器的改制现象》[5]一文主要是对汉代玉器的改制现象进行讨论,他认为改制所用的玉器以玉璧为大宗,另有少量玉工具和先秦古玉,改制后的玉器以玉衣、玉覆面等葬玉为主,改制玉器限于皇室、王侯及高级贵族墓葬中。以改制为媒介,又可将考古玉器分为三个等级,这篇文章所用的方法给了我很大的启示。以上诸篇文章都是以汉代玉器的改制现象作为重点,没有关注商周时期的玉器改制现象。张昌平先生的《曾侯乙墓玉器的改制》[6]一文对曾侯乙墓中比例较少的改制玉器进行了讨论,其中有早期玉器在早期被改制、早期玉器在当世被改制、近世玉器在当世被改制、 当世玉器在当世被改制等情形。 文中更是提到,曾侯乙玉器无论是对旧器的修补还是将旧器完全改新,都反映出玉器的使用者曾侯乙与治玉者之间较为紧密的关系,即当时的手工业作坊,应当为曾国或曾侯乙所控制。 张长寿先生《西周玉器的改制现象》[7]一文主要对张家坡墓地的改制玉器进行讨论,该文章的讨论对象虽然仅仅在张家坡墓地,但该文章对改制玉器的分类方法令人耳目一新,主要从改制玉器的改制方式出发。高原《浅论古代改制玉器》[8]一文对改制玉器的工艺进行了讨论,包括工艺传播的传承问题,重要的是,文章对治玉理念的思路,为我们思考改制玉器背后的原因提供了新的思路。 一般而言,一件玉器在制作过程中它的外形特征和艺术风格应该是独立统一的,只有在前人遗存的玉器基础上进行修改时,改制工作受到原玉器外形等方面的制约,保留了原玉器的部分外形特征和艺术风格,才会有一件玉器上存在多种截然不同的时代特征和艺术风格的情况。当一件玉器经历过改制后,它便具有了两种或两种以上的外形特征和艺术风格,所以熟悉玉器在各个历史时期不同的外形特征和艺术风格对改制玉器的研究非常重要。可惜的是,无论是玉器爱好者还是研究者,目前对改制玉器的研究重视都很不足,这也正是本文选题的初衷,希望通过列举晚商时期的改制玉器,还原改制玉器的原本器形,探究改制后的器形,对改制的方式和改制的原因进行分析,寻找其背后的社会文化因素和工艺技巧,进而在文献中寻找相关例证,对玉器改制的原因和方式进行总结,研究改制工艺,解释其背后的历史背景,为了解殷商时期的用玉制度和用玉习俗提供帮助。

二、晚商遗址出土的改制玉器

早商的改制玉器数量不多,主要发现于郑州商城。晚商的改制玉器通过资料梳理,统计出改制玉器50 余件。主要发现于安阳殷墟各墓葬[9],山东滕州前掌大商墓[10]、山东益都苏埠屯第一号奴隶殉葬墓[11]、湖北黄陂盘龙城遗址[12]、河北藁城台西商代遗址[13]、山东济南大辛庄遗址[14]亦有少量出土。

殷墟众多的改制玉器为研究晚商时期的制玉工艺、玉器功能等提供了丰富的实物资料。笔者在中国社会科学院考古研究所编著的《安阳殷墟出土玉器》和《殷墟玉器》的基础上,对殷墟遗址改制玉器资料进行了整理。同时,根据夏鼐先生对殷墟出土玉器的分类命名标准[15],把改制玉器分成礼玉、武器、工具(包括日用品)及装饰品三大类。 (表1)

根据表1 材料不难发现,改制玉器比修补玉器要复杂得多,一方面,它会很大程度改变玉器原有的造型、结构和功能;另一方面,它又受原器特征的影响,必然会保留原来器物的部分特征。如由箍形器改制的蝉形刻刀(76AGGM824:5),与未经改制的鸟形刻刀或鱼形刻刀相比,可以看出其形呈弧状便是受限于原先玉料的造型。 (图1)这一特点,造成玉器改制所选原料多为玉环、玉璧等环形玉器,玉钺、玉璋、玉戚、勾云形器及各种像生形器却很少用于改制。

表1 殷墟遗址常见改制玉器分类

图1 殷墟出土玉制刻刀

三、玉器改制方法和技术

安阳殷墟5 号墓,为商代晚期墓,墓主为武丁的配偶妇好。墓中出土的玉器数量有750 多件[16],是殷墟玉器最重要的发现。 这些玉器中不乏改制玉器,通过研究殷墟妇好墓出土的改制玉器,可以窥见殷墟改制玉器的一般做法。

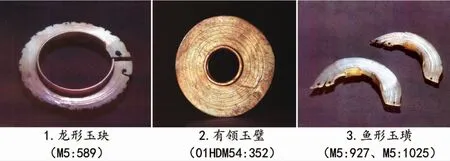

以编号为M5:589 的龙形玉玦为例,该玉玦呈蟠龙形,玉色为米黄色,玦孔周缘有领凸起,器表刻有两组由细线构成的同心圆阴线弦纹,外沿雕琢为扉棱形状,以表现龙的脊背。 (图2-1)将这件玉玦与有领玉璧(图2-2)对比,可以发现,二者有很多相同之处,如二者都有和主体圆孔形成同心圆的阴线纹,在孔两面都有凸起的领状圆壁。 据此,我们推测妇好墓中出土的这件龙形玉玦是由有领玉璧经过加工改制而成的。 通过在有领玉璧上切割出首尾的缺口,雕琢出龙的背脊和口部,才有了我们现在看到的形状。

这种改制工艺在鱼形玉璜M5:927和 M5:1025 上也有体现。 这两件鱼形玉璜均呈弧形,材质、形制基本相似,器表两面皆各琢三组弧线,内侧有两处鱼鳍凸起,鱼尾分开。(图2-3)通过与同时期的玉器比较可以发现,此两件鱼形玉璜与有领玉璧有很多相似的地方,如垂直于璧身向两侧展开的鱼鳍,与环孔处凸起的领状圆壁部分与璧身相垂直;鱼身上的多组弧线与有领玉璧上的同心圆一样,弧线圆心都是和璧身(璜身)重合。 据此,笔者推断,此两件玉璜当为一件有领玉璧分剖、改制而成,垂直于璧身向两侧展开的鱼鳍其实为环孔处凸起的领状圆壁部分,鱼身上的多组弧线应当就是有领玉璧的多道阴线同心圆经切割加工后留下的部分。 一方面,如果是用新开的玉料先切割出鱼形轮廓再加工制作,以妇好的身份,给其制作玉器的工匠,其手艺不会将玉璜外形及纹饰制作得如此生硬;另一方面,只有在加工的时候先将几条弧形部分所在的圆画出,在此基础上将弧形加工出来,或者在已经加工出这些弧形部分的玉器基础上再进行加工,才能保证主体和弧形部分的圆心高度重合。 否则是无法做出和主体圆心高度重合的高领、弦纹等弧形部分的。但如果只是制作玉鱼,这样复杂的加工步骤显然没有必要,同心的弧线并不是玉鱼的外形特点,直接加工出鱼形轮廓再勾描出鱼鳞鱼鳍等纹饰更加简约,只有在环形玉器的基础上改制才能合理地解释鱼形玉璜上出现同心弧线的原因。这也从侧面反映了在玉器改制过程中,会受到原玉器在外形和纹饰上的制约。

图2 殷墟出土玉器

四、玉器改制的原因

由于玉料的难得和难以加工, 玉器从古至今一直都象征着地位和财富, 这从物质属性上就决定了玉器必定受到古人的珍视。 它将礼制等社会组织规范联系在了一起,这更加深了它的重要性。自孔子以玉比德开始, 玉器逐渐成了象征中国人人性、品格、情操的道德符号,因此玉器对于古人来说,既是物质财富,也是精神财富。 当某一器物出现破损的时候, 古人自然会想尽办法挽回、保留、延续它的价值。

时代的变迁无可阻挡, 各个时期所盛行的玉器器型与纹饰及艺术风格也被时间裹挟着改变,玉器的理解自然也存在差异。 某件器物的受欢迎程度并不是一成不变的, 在其与当时的社会审美或风俗观念出现差异时, 就可能被改造修正至符合社会潮流的状态。

五、结语

晚商时期,玉器不仅是财富的象征,更反映了当时的文化和社会, 改制玉器承载着不同时代的治玉风格。 本文通过梳理晚商时期改制玉器的形制, 可以发现晚商时期玉器改制现象在贵族墓葬中的普遍性, 玉器改制存在被动改制向主动改制的趋向, 通过对损坏的玉器或者不合时宜的玉器进行再加工,使它们继续延续它们的生命,这源于玉料这种资源的稀缺性, 而改制玉器恰恰是在这种背景下的产物。