古蜀文明新探

2022-03-24田湘萍

□田湘萍

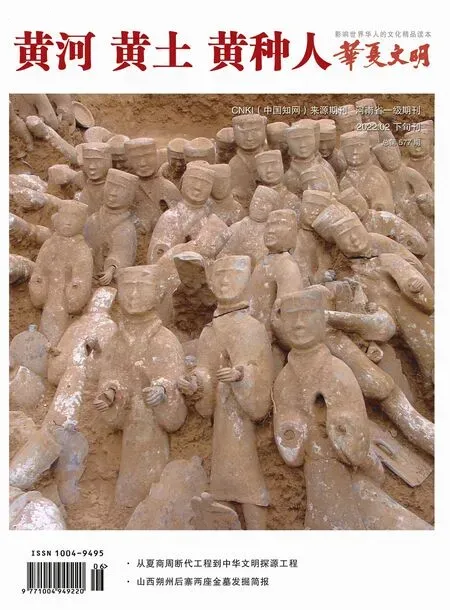

为纪念中国考古学诞生100 周年, 建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,由中国考古学会、中国文物报社主办,成都金沙遗址博物馆、成都文物考古研究院联合承办的“中国考古百年”系列活动之一——“纪念金沙遗址发现20 周年国际学术会议”, 于 2021 年 9 月 27 日至 28 日在四川成都召开。 (图1)会议围绕古蜀文明、区域文明的考古发现与研究及早期文明信仰与交流等主题,进行了深入探讨和研究。本文将学者们的发言进行了简要整理, 希望能为古蜀文明研究提供一些参考材料。

图1 会议开幕式现场

一、古蜀文明的考古发现与研究

1921 年,瑞典地质学家安特生对河南渑池仰韶村遗址的发掘,拉开了中国现代考古学的大幕。10 年后,华西联合大学博物馆在四川广汉月亮湾遗址的试掘与再次发掘, 快速推动了四川地区考古工作的繁荣发展。至今,四川地区的考古事业伴随着中国考古学走过了百年征程。 20 世纪80 年代, 三星堆1 号、2 号祭祀坑出土了大量气势磅礴、地域特征凸显的青铜器、金器、玉器、象牙等重要文物,展示了古蜀文明的高度发达与灿烂辉煌;20 世纪90 年代, 又发现了以新津宝墩古城为代表的8 座史前古城址群, 证明了宝墩文化是古蜀文明的源头之一;2001 年,新世纪开篇之际,金沙遗址的发现再次引起世人关注,并被誉为“21 世纪中国第一项重大的考古发现”。金沙遗址的发现与发掘不仅为破解三星堆文明突然消亡之谜提供了重要线索,而且与宝墩遗址、三星堆遗址、战国船棺墓地一起, 共同勾勒出一幅长江上游文明的灿烂图景,谱写出一部浓墨重彩的古蜀文明华章。

四川历史上这几次重要的考古发现, 再次证明了成都平原是长江上游文明起源的中心, 是中华文明重要的有机组成部分。 2020 年, 四川省考古界再度启动对三星堆遗址的考古发掘。 根据国家文物局 《关于川渝地区巴蜀文明进程研究项目考古工作计划 (2021—2025) 的批复》(文物保函〔2021〕277 号),三星堆遗址祭祀区 2021 年度的考古发掘工作被纳入“考古中国”重大项目。 借助多学科、开放性的考古工作新模式,四川省文物考古研究院联合国内39 家科研机构、高等院校以及科技公司, 共同开展了对三星堆遗址新发现的6 座“祭祀坑”的考古发掘,三星堆遗址瞬间成为世人关注的焦点。大量珍贵文物的出土,进一步丰富了三星堆遗址的价值内涵, 更颠覆着人们对古蜀文明的认知与想象。不断拓深对古蜀文明的研究,成为四川考古乃至现代考古学发展的迫切要求。

针对以三星堆、金沙遗址为代表的古蜀文明的发现与发掘,学术界早有研究。 四川省文物考古研究院冉宏林博士在《三星堆遗址祭祀区考古工作阶段性进展及主要收获》的发言中,介绍了2020 年以来三星堆遗址考古发现的最新成果,即3 号至8 号祭祀坑的出土物情况:截至2021 年9 月底,三星堆遗址新发掘的6 个祭祀坑已出土金面具、 鸟形金饰、圆形金箔、青铜神树残件、铜人头像、铜面具、铜人顶尊、铜扭头人像、铜挂饰、铜方罍、铜神坛、铜神兽、玉琮、橄榄形玉器、玉璋、玉瑗、玉戈、有领璧玉、石磬等珍贵文物2000 余件。更值得一提的是,7 号、8 号祭祀坑埋藏了大量象牙,共约400 根,层层叠叠的象牙之下,是数量可观、造型别致的各式铜器、玉器、石器等,其中不乏铜人顶尊、铜面具、铜神坛等与宗教信仰文化密切相关的器物,让人不禁对古蜀三星堆时期的祭祀盛况浮想联翩。 成都文物考古研究院周志清研究员在《金沙遗址研究新进展》的发言中,基于对金沙遗址近20 年的研究进展回顾,尤其是金沙遗址祭祀区的发掘研究,提出了“可能要重新认识或者评估三星堆与金沙的关系,究竟是习惯上理解的先后关系, 还是本身就是双星闪耀”的论断;指出针对三星堆遗址考古发掘新发现,应反思“以三星堆和金沙为代表的古蜀文明发展范式”。成都文物考古研究院杨占风研究员在《十二桥文化分期——兼谈金沙聚落》的发言中,通过对十二桥典型遗址、典型单位的陶器组合变化进行梳理与分析,细化和界定了十二桥文化分期,并针对金沙遗址已发表材料的年代和遗迹类型,对金沙时期的聚落规模、功能分区进行了初步分析。 成都文物考古研究院姜铭副研究员和成都金沙遗址博物馆郑漫丽副研究员分别在《从植物遗存浮选结果看金沙遗址的祭祀活动》和《金沙遗址祭祀区动物遗存的考古学观察》的发言中,通过梳理金沙遗址祭祀区发现的植物、动物遗存,提出了金沙遗址祭祀区内相关遗存的用途及来源的初步意见。 武汉大学张昌平教授在《金沙遗址出土青铜容器及相关问题》的发言中指出:金沙遗址祭祀区出土的青铜容器碎片过去未被学术界重视。 通过仔细研究判别,其器类至少包括提梁卣、方尊、双耳罍等多种类型,所属年代从三星堆文化延续至新一村文化,这些器类可以帮助人们识别这些青铜器的文化背景,从而进一步认知三星堆文化到十二桥文化时期成都平原的社会格局。 美国哈佛大学傅罗文(Rowan Flad)教授和中国台北“中央研究院”历史语言研究所林圭侦博士分别在《金沙遗址与成都平原考古》和《见证金沙考古发现》的视频发言中,介绍了他们见证金沙遗址考古发掘与研究的情况。 广东省文物考古研究所卜工研究员在《“金沙模式”再创辉煌》的发言中指出,金沙遗址从发掘保护到建馆展示,一以贯之的理念和追求就是“金沙模式”,并将其总结为“超前、自信、学术、包容”四大意识。

四川大学历史文化学院彭邦本教授在 《三星堆-金沙共同体略论》的发言中指出:三星堆遗址和金沙遗址在空间上彼此临近,出土器物几乎相同或类似,呈现出极度相似的文化面貌,显然是属于同一个文化共同体,而且是属于同一个政治和信仰的共同体。 中国社会科学院考古研究所朱乃诚研究员在《三星堆文明的年代及与金沙的关系》发言中,依据目前已经公布的三星堆遗址和金沙遗址考古发掘资料,对三星堆文明的年代尤其是三星堆文明的结束年代及与金沙的关系作了进一步的探索。 成都金沙遗址博物馆王方研究员在《寻玉之路——古蜀玉器玉料分析及矿源产地调查情况综述》 的发言中, 通过对成都平原西北龙门山脉一带玉料矿源分布情况的调查,结合中国其他区域矿源产地玉料标本的对比研究,初步明确古蜀玉器中的绝大部分玉器应为就地取材、就地制作而成。南方科技大学唐际根教授在《以世界文化遗产标准看三星堆和金沙》的连线视频发言中,从世界文化遗产角度介绍和分析了三星堆与金沙遗址之间的关系。

二、古蜀文明与其他区域文明之间的交流

纵观中华上下5000 年,多民族汇聚和发展孕育了多元的区域文明。按照地域和文化特征,大致可分为燕赵文化、秦晋文化、齐鲁文化、吴越文化、荆楚文化、巴蜀文化、滇云文化、岭南文化等,这些区域文化犹如皓月繁星,在保持自身文化特色的同时,又与周边融合渗透,在历史长河中交相辉映,逐渐呈现出差异性渐少、共同性渐增的发展态势。

四川地处西南腹地,自古便有“蜀道难,难于上青天”的说法。独特的地理位置和常年潮湿温润的环境,造就了古蜀文明独具一格的文化面貌,但陆续发现的不少包含中原文化元素的器物, 让人不得不重新审视这偏居一隅的古老文明。 20 世纪50 年代, 在四川彭州竹瓦街发现一座青铜器窖藏,其中两件觯上的铭文显示,其分别来自关中平原“覃父癸”和“牧正父已”两个家族;三星堆祭祀坑出土的铜人顶尊跪坐人像,高领大口,口径大于肩径,圈足高,雷纹衬地,身饰兽面纹,这都是典型的殷墟二期前后铜尊的特点; 金沙遗址发现一件不论从造型、材质,还是从雕刻技法上来看,均与良渚文化高度一致的十节玉琮, 则彰显了古蜀文明与长江下游的文化关联。

此次会议中, 共有5 位专家学者就二里头文化、石家河文化、陶寺文化、高庙文化、玛雅文化等区域文明进行了阐述,并分析了其与古蜀文明往来不断的文化交流。如:中国社会科学院考古研究所王巍研究员在《三星堆·金沙与夏·商王朝》的发言中,细数了三星堆和金沙遗址所见的二里头文化基因,并指出:以铜铃、石磬为主构成的礼仪用乐制度和以尊、罍、多孔玉刀、玉戈、玉璋等礼器制作技术,深刻地影响着三星堆及金沙遗址。湖北省文物考古研究所方勤研究员在 《石家河玉人像与古蜀文明青铜人像对比研究》的视频连线发言中,考察三星堆1 号、2 号祭祀坑发现的青铜人头像和最近3 号祭祀坑发掘出土的铜扭头跪坐人像, 将其与石家河文化发现的玉人像进行对比研究, 发现二者在纵目、大口、垂耳、鹰钩鼻等方面存在较多共性, 推测三星堆发现的青铜人像同石家河玉人像一样,可分为神像和人像两类:前者面容较为夸张,可能是掌握神权并承担天地沟通的巫师等一类人或神像;后者面容写实,显示着威严与神秘气息,可能是部落祖先或王的形象。 并指出:三星堆4 号祭祀坑的年代, 有可能在距今3148—2966年的范围之内,属商代晚期,时代比肖家屋脊(后石家河)文化晚。所以,推测三星堆很有可能受到石家河文化影响,并继承了石家河传统。中国社会科学院考古研究所何努研究员在《陶寺“木帝主”兼论古蜀文化“灯形器”功能》的发言中,通过分析陶寺遗址早期王族墓地和贵族墓葬出土“高柄木豆”中反映出的“苞茅木帝主”功能,推测古蜀文明中发现的灯形器也是祼祭缩酒的器具,换而言之,将苞茅填入高柄内空腔,就可实现缩酒,既可用于祭祀先帝先祖,也可用于祭祀鬼神。湖南大学岳麓书院郭伟民教授在《湖南史前白陶的考古发现与研究》的发言中,介绍了湖南史前白陶的考古发现,指出:湖南史前白陶,起源于距今7000 年以前的皂市下层文化、高庙文化时期,大约消失于距今5600 年前的大溪文化中晚期,有其发生、发展、扩散、衰落的完整过程,其鼎盛时期向外传播,南到珠三角,东至太湖和江淮,北及汉水中游和关中,西达黔东,被誉为史前中国第一次艺术浪潮,对后世中国艺术与信仰产生了重要影响。 墨西哥奇琴伊察遗址博物馆馆长马可·安东尼·桑托斯在 《玛雅象征主义与奇琴伊察文化》的视频发言中,向与会嘉宾介绍了奇琴伊察遗址及其背后反映的玛雅文化。

三、古蜀文明中的早期文明信仰与交流

早期人类文明信仰,从启蒙、发展到定型经历了漫长的过程。源自对自然力量的无知和敬畏,加上生产力的落后及物资匮乏, 早期人类信奉万物有灵,世上有“神”。 “神”的存在,催生了巫师职业以及祀神、娱神等行为,人们相信在特定时间、场合下运用不同祭品, 借助不同处理方式可达到与天地神灵沟通的目的, 这便是最初的人类信仰雏形。随着时间的推移,不同地域间的文明不断交流互鉴,不同信仰间的碰撞与交流也日渐频繁,渐次形成了斑斓绚丽、和谐共生的局面。

以三星堆、 金沙遗址为代表的古蜀文明遗址中,发现了大量与宗教信仰有关的遗物,如黄金面具、“太阳神鸟”金饰、玉琮、玉璋、灯形陶器等,以及各类与古代神话相关的图像。有些器物或图像,与川外其他区域文明有很大相似或关联性,彰显了四川地区早期人类的信仰崇拜与交流。 浙江省文物考古研究所方向明研究员在 《他们原先是良渚的信仰》的发言中,对三星堆和金沙遗址发现的良渚式玉琮作了考察,他指出:玉琮在传播扩散中,其形制和纹样虽然发生了些微变化,但玉琮的起源应在良渚。通过解析玉琮的射面、节面、直槽、射孔等结构,他认为:萨满式的分层宇宙观,是古代中国信仰的根本。良渚先民依托琮和相关主题,借助动物、人神像或旋转的天地柱或神树来沟通天地,体现了古代中国权力、 信仰与美术之间的密切关系,也是中国古代文明的重要特征。四川大学历史文化学院李映福教授在《黄金和美玉:三星堆、金沙遗址出土神(王)权用器看中华文明的多元一体》的发言中,从三星堆和金沙遗址出土琮、钺、斧、戈、璋等神权(王权)玉器出发,分析三星堆、金沙遗址同中原文化在精神与价值观念上的一致性。他指出:两地出土的面具、权杖等黄金用器,可能是与域外文明交流互鉴的结果。但他强调,作为黄金载体的青铜面具和黄金权杖表面錾刻的图案,应是古蜀文明具有代表性的图案元素。 美国旧金山亚洲艺术博物馆馆长许杰在《从金沙石雕跪坐人像反观三星堆文化的图像表述和祭祀行为》 的发言中,从三星堆和金沙遗址出土的石雕跪坐人像入手, 探索三星堆文化的图像表述系统和祭祀行为。他认为,三星堆文化的图像系统中,内涵最丰富、最复杂的器物就是大型神树和大立人;其次,全裸、半裸、 简单衣着和繁复衣着等有关服饰的表述也不容忽视,或许可成为破译人群角色种类的一把钥匙;而发式和头冠,同样具有分门别类的意义,可能意指不同的社会角色,这些看似奇怪的图像表达实则反映了古蜀文化时期特殊的祭祀礼仪。 重庆市文物考古研究院白九江研究员在 《通天拜日——从神人骑虎图案说起》的发言中指出:川东宣汉罗家坝墓地33 号墓出土的2 件三角援铜戈上的虎头纹,实为一双手和虎头的组合,可命名为“神人骑虎”图。他认为,“神人骑虎”与“神人兽面”一样,都是反映通天拜日的遗物,它要展现的情景是——巫师乘坐往返天地的神兽如虎,与背负太阳而出的神鸟在天上相遇,代表人间的巫师与代表上天的阳鸟结合变身为鸟人,然后与太阳进行连接,实现了天与地、人与神之间的沟通,这是一场远古东亚常见的萨满仪式再现。 中国社会科学院考古研究所王仁湘研究员在《与阳光同行:古代“日乌”图赞》的发言中指出:中国古代将太阳神鸟命名为“日乌”。近8000 年前,中国南方便有了成熟的太阳崇拜艺术,日乌图像频繁出现在人们的日用陶器上,如高庙文化发现的白陶。大头、长喙、獠牙、带太阳符号的双翅,是日乌最初的形象塑造,简洁明了又特征鲜明,便于复制与传播。 发展到后来,日乌形象在仰韶文化、石家河文化、龙山文化、古蜀文化中多有出现,并增加了彩陶、玉雕、青铜和金箔雕刻等方式,将带日运行的日乌图像表现得至臻至美。 可以说,“日乌”在中国神话和艺术中飞过了6000 多年的时光,是弘扬中国古代宇宙观的一个最生动的符号。 北京大学考古文博学院教授孙华、副教授黎婉欣在《中国上古的太阳神鸟崇拜——从金沙太阳神鸟金饰说起》的发言中指出:太阳及太阳神崇拜,是人类历史上普遍的原始宗教信仰,但将太阳与鸟结合在一起的文化相对较少,将太阳神表现为人首鸟身并与太阳神树结合在一起的古代文化就更少见。 金沙遗址发现的“太阳神鸟”金饰件与三星堆遗址出土的青铜神树(含立鸟)、铜太阳形器等,应同属于一个体系,它们是中国古代太阳神话和太阳神崇拜信仰体系形成和发展的产物, 体现了中国古人“天人合一”的宇宙观,也是中国古代统一王朝成立并稳固发展的重要思想基础。