机械心肺复苏和徒手心肺复苏的效果对比

2022-03-24雷东来庄建伟

雷东来 庄建伟

急诊内科很多病情严重患者在就医时可能会出现心脏骤停,这是一种非常危险的现象,倘若在较短时间内未能实施有效的心肺复苏抢救,患者脑部及其他身体组织就可能会受到严重损伤,严重时会直接死亡。目前临床上常用的徒手心肺复苏应用时间比较久,但对医护人员的操作技术以及经验积累有较高要求。本研究对2019 年1 月至2020 年10 月在我院就诊的87 例患者采取徒手心肺复苏与心肺复苏机治疗,对患者的心肺恢复情况进行分析。详细调查结果见下文。

1 临床资料

1.1 一般资料 研究组年龄20-77 岁,平均年龄(35.69±6.23)岁;男24 例,女20 例。参照组年龄21-78 岁,平均年龄(38.12±5.92)岁;男22 例,女21 例。两组基本资料差异无统计学意义(P>0.05)。(1)纳入标准:心脏骤停时间保持在20 min 内者;心电监护或心电图显示存在机电分离或室颤者。(2)排除标准:由于脓毒血症或肿瘤等疾病引起的心脏骤停者。本研究经医院伦理委员会审批(20211209),所有患者或家属均签署知情同意书。

1.2 方法 87 例患者皆采取常规急救策略,患者入院后立即展开胸外按压,同时开放患者静脉通道,辅助应用呼吸机。每隔4 min 左右重复性静脉注射标准剂量的肾上腺素。根据患者情况,必要时可同步应用亚低温治疗仪以及体外电除颤仪。研究组接受心肺复苏机救治。帮助患者呈仰卧位,取出身上物品,在患者肩背位置放置Model 1007 萨勃心肺复苏器(国食药监械字20042542593,北京极远恒生科技有限公司)背板,于患者胸骨中部1/3 位置固定放置按压垫,连接气管和通气管导管,潮气量设置成10 mL/kg,氧气浓度保持100%纯氧。开启心肺复苏机,按压频率每60 s 保持100 次。按压深度设置在50 mm,按压:通气维持在30:2,通气量每次维持在500-1000 ml 之间。

参照组接受徒手复苏救治。临床徒手复苏救治经验丰富的医护人员严格按照《国际心肺复苏指南》展开心肺复苏操作[1]。按压频率每60 s 保持在100 次,松开和按压时间保持一致,遵循一按一松原则。按压深度维持在50 mm 左右,每隔3 min 左右更换一次按压人员,通过保证按压频率以及按压深度来提升按压质量。

1.3 观察指标 (1)疗效判定标准:患者成功苏醒,且3 d内没有任何异常情况,视为成功;倘若患者颈动脉搏动明显,检测收缩压结果≥60 mmHg,患者瞳孔开始缩小,对光反射开始产生一定反应,面部紫绀逐渐消失,自主呼吸功能开始逐渐恢复,肌张力明显增强,视为有效;患者生命体征并未因为心肺复苏有任何改变,甚至已经开始恶化,生命体征逐渐失去,视为无效。(2)记录两组有效患者的心肺复苏时间、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、血氧饱和度(SpO2)、血氧张力(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)。(3)记录观察两组心肺复苏有效患者的脏器受损、气胸、肋骨骨折、胃内容物反流等不良反应发生情况。

1.4 统计学方法 SPSS22.0 对数据进行分析,计量资料(心肺复苏时间、血气指标、年龄、呼吸骤停时间等)和计数资料(心肺复苏成功率与有效率、不良反应发生率等)分别用(x ± s)与(%)描述,行t和χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结 果

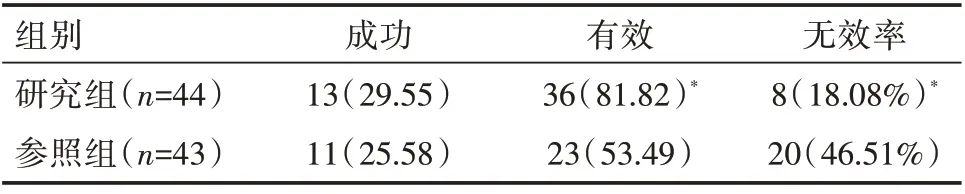

2.1 心肺复苏成功与有效情况 见表1。

表1 两组心肺复苏成功率与有效率对比[n(%)]

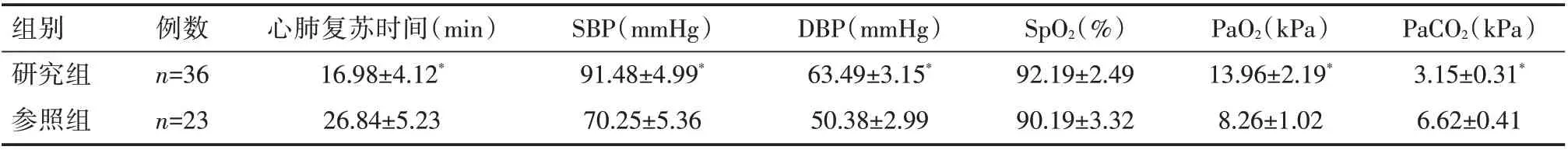

2.2 心肺复苏时间、血气指标 见表2。

表2 两组心肺复苏时间、血气指标对比(±s)

表2 两组心肺复苏时间、血气指标对比(±s)

注:与参照组比较,*P<0.05。

组别研究组参照组例数n=36 n=23心肺复苏时间(min)16.98±4.12*26.84±5.23 SBP(mmHg)91.48±4.99*70.25±5.36 DBP(mmHg)63.49±3.15*50.38±2.99 SpO2(%)92.19±2.49 90.19±3.32 PaO2(kPa)13.96±2.19*8.26±1.02 PaCO2(kPa)3.15±0.31*6.62±0.41

2.3 不良反应 见表3。

表3 两组不良反应发生率对比[n(%)]

3 讨 论

心脏呼吸骤停是一种危险性极高的临床症状,患者脉搏以及血压皆探测不到。心脏病发作、窒息、溺水等都可能引起心脏呼吸骤停,倘若救治不及时患者可能会危及患者生命,如果错失最佳救治时间或救治方案针对性不强,患者即使苏醒,其脑细胞也可能遭受较大损害。徒手心肺复苏是应用时间最早、应用广泛的一种简单救治方案[2],该救治手段无抢救时间、地点等条件限制[3-4]。但徒手复苏质量和医务人员操作水平直接相关,对医务人员徒手复苏技术、经验以及体力等皆有较高要求。徒手复苏由于难以保证按压频率、力度、深度等,所以导致徒手复苏质量也难以保障。医学技术的快速发展让心肺复苏机成为心脏呼吸骤停的另一种救治方法,该救治方法可以设置符合患者胸廓前后径的按压深度,能够以统一的按压频率、力度以及深度等完成整个复苏操作,同时不会发生按压和通气互相对抗的现象,充足、有效的通气量大大提升了心肺复苏有效率。心肺复苏指南提出持续心肺复苏时间>0.5 h[5],倘若患者毫无反应,则能终止复苏[6-7]。可实际救治时,由于患者家属对心肺复苏抱有较大期望,一般会增加心肺复苏时间,这增加了徒手心肺复苏操作人员的工作量和工作压力,需要更多心肺复苏操作人员的配合才能保证心肺复苏的持续进行,心肺复苏机无需大量医务人员配合,可以不间断对患者进行按压复苏。

调查结果显示,研究组心肺复苏有效率显著高于参照组,心肺复苏时间、PaCO2皆小于参照组,SBP、DBP、PaO2皆高于参照组,不良反应发生率显著低于参照组。这说明心肺复苏机临床治疗有效率高于徒手心肺复苏,原因主要有三个:(1)徒手复苏因为医务人员体力问题,实施者每隔3分钟需要更换一次,导致复苏救治中间出现暂停,机器复苏可以不间断持续工作,避免了暂停带给患者的不利影响。(2)徒手复苏属于人为实施,力度把握难度较大,造成按压深度难以保持一致,呼吸节奏、按压频率与标准指南要求存在差异,进而影响复苏质量,心肺复苏机操作能够实现均匀用力,按压深度可进行调整,按压频率以及通气量都能严格按照复苏指南要求设置。(3)心肺复苏机操作力度适宜,能够避免操作引起患者肋骨骨折、脏器受损等不良反应。

综上所述,急诊内科心脏与呼吸骤停患者急救中应用心肺复苏机治疗效果较好,患者可在较短时间内实现心肺复苏,患者的收缩压、舒张压以及血氧分压均得到较显著改善,避免长时间呼吸骤停损伤患者大脑细胞,是一种安全性与推广应用价值皆比较高的治疗方法。