缓释碳源强化人工湿地脱氮效果研究

2022-03-23奚道国张瑞斌陈凡

奚道国,张瑞斌,陈凡

(1.江苏龙腾工程设计股份有限公司,南京 210014;2.江苏省雨污水资源化利用工程技术研究中心,南京 210014;3.南京市生态河道工程技术研究中心,南京 210014)

人工湿地作为典型的生态净化技术,在河道净化、生活污水处理、海绵城市建设等领域已广泛应用,通过植物吸收、基质吸附以及微生物消化三者的共同作用,用于各类水体的脱氮除磷处理[1]。其中微生物的硝化反硝化是人工湿地脱氮处理的主要方式,该方式的脱氮量占人工湿地总脱氮量的一半以上。用于人工湿地深度处理的污水往往具备一个共同特点,即C/N值低,碳源不足限制了人工湿地的脱氮效果,当前工艺中采用外加碳源的方式提高人工湿地的C/N 值,进而提升人工湿地的脱氮效果[2]。较为环保的碳源多采用天然纤维素,如稻壳和玉米芯等,其直接作为外加碳源使用具有良好的脱氮效果且价格低廉易获取,但在实际应用中存在释放速率不稳定,易产生二次污染等问题。为解决上述问题,可对天然碳源进行二次开发形成缓释碳源,并通过应用缓释碳源强化人工湿地脱氮效果。

1 缓释碳源的制备及投加方式

1.1 缓释碳源的制备

缓释碳源以天然玉米芯为主要原料,浸没在1%—2%体积浓度的碱性双氧水中,在90℃—100℃恒温中经水浴2—3h 改性制作而成。制备的改性玉米芯结构松散、表面积增大且具有多孔性,粒径为8—12mm,密度为0.3—0.6g/cm3。缓释碳源纤维素之间晶格结构被破坏,形成多孔结构,增强了对酶的亲和力,碳源可稳定长效释放,而且原料来源于农场废弃物,有利于解决农业废弃物的问题,减少资源浪费。

1.2 碳源投加方式

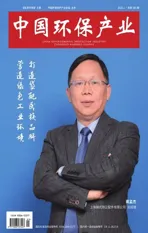

如图1 所示,在单独池体结构中投加缓释碳源,可保证碳源投加的可控制性以及污水中碳源的均匀性,具体投加方式如下:

图1 调节池缓释碳源投加示意

(1)应以进水水质中实际碳氮比为依据投加碳源,以C/N 值<5 ∶ 1 为准;

(2)缓释碳源密度较低,不可分散投加,应投加在分布均匀的专用投加料斗中;

(3)调节池运行温度不低于5℃,pH 值为6.8—8.0,水力停留时间根据调节池的规模及碳源投加量确定。

2 人工湿地脱氮效果

2.1 调节池构造

调节池设置于人工湿地进水前,接收经预处理后的雨水、农村生活污水以及污水处理厂二级处理后的生化尾水等。在南京市江宁区窑上村人工湿地开展试验,在现有垂直流+水平潜流人工湿地前设置缓释碳源调节池,补充人工湿地污水处理所需碳源。调节池设置参数为:调节池长5m、宽3m、深2m,在池体中部设有3 个可移动的缓释碳源加料斗,中部设有检查梯,顶部设有溢流口,单侧进水、单侧出水,出水口设有阀门控制进入湿地的水量,并且可调节污水在调节池中的水力停留时间。

2.2 人工湿地构造

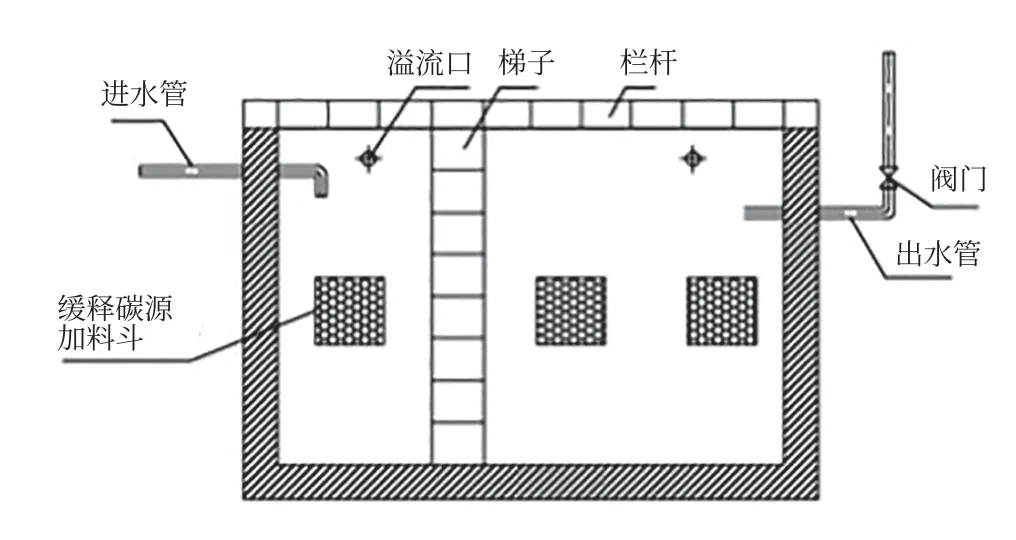

江宁区窑上村人工湿地采用A/O+垂直流湿地+水平潜流湿地设计,设计规模为30t/d,调节池设置于A/O 处理工艺之后。其中垂直流人工湿地的表面水力负荷为0.65—0.82m3/(m2·d)。垂直流人工湿地垫层中填料的粒径为30—40mm,铺设高度为20cm;吸附层中填料的粒径为15—20mm,铺设高度为30cm;种植层中填料的粒径为5—10mm,铺设高度为15cm,最上层覆盖10cm 种植土。垂直流人工湿地孔隙率为0.35—0.42,长宽比为5 ∶ 2,污水在垂直流人工湿地中的水力停留时间为18h。湿地植物选用菖蒲、茭白,种植密度为20 株/m2。垂直流人工湿地见图2。

图2 垂直流人工湿地

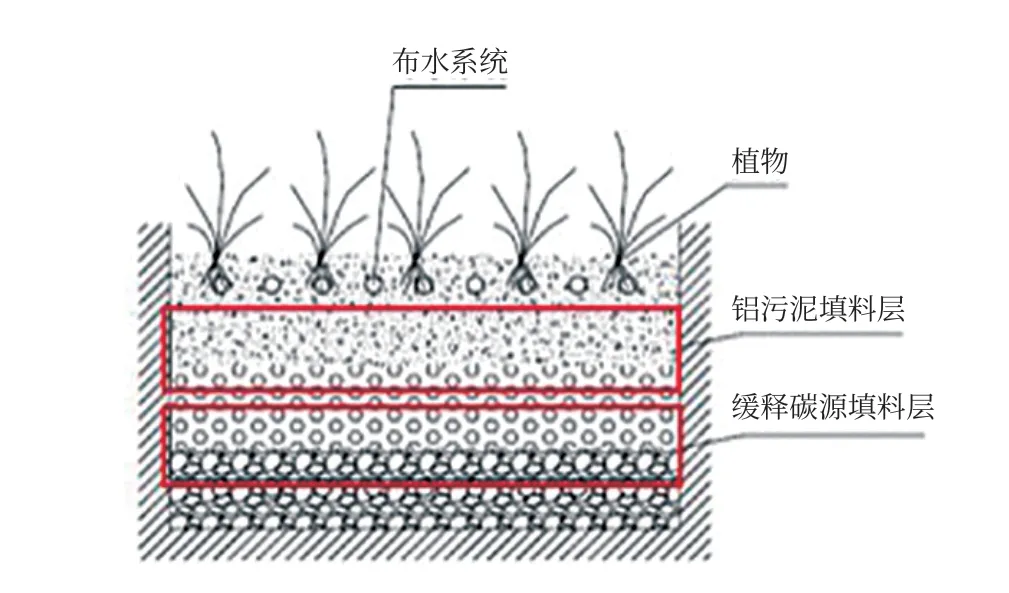

水平潜流湿地的水力表面负荷为0.32—0.44m3/(m2·d)。碎石填料垫层中填料的粒径为25—30mm,铺设高度为10cm;吸附层中填料的粒径为10—15mm,铺设高度为25cm;种植层中填料的粒径为5—8mm,铺设高度为15cm,最上层覆盖10cm 种植土。水平潜流人工湿地孔隙率为0.45—0.55,长宽比为3 ∶ 1,污水在水平潜流湿地表面的水力停留时间为24h。湿地植物为香蒲、水葱,种植密度为35 株/m2。水平潜流人工湿地见图3。

图3 水平潜流人工湿地

2.3 试验设置

为探究缓释碳源强化人工湿地脱氮的效果,通过控制调节池中污水的水力停留时间,设置3 组缓释碳源投加条件,分别测定人工湿地对氮的脱除效果。其中,调节池中污水的水力停留时间分别设置为2h、4h和6h,缓释碳源投加量为0.1—0.2kg/m3,更换周期为1 个月。在上述三种条件下,分别测定调节池、垂直流和水平潜流人工湿地出水中的COD 和氨氮浓度,并对测定结果进行分析。

2.4 应用效果

调节池、垂直流湿地和水平潜流人工湿地的出水COD 和氨氮浓度变化情况如图4 所示。由图4 可以看出,增加水力停留时间,调节池中COD 浓度上升,调节池中氨氮浓度无明显变化;调节池水力停留时间为2—6h 时,垂直流人工湿地氨氮削减率分别为39.12%、42.58%和47.97%,水平潜流人工湿地氨氮削减率分别为26.64%、30.25%和25.63%,整个湿地系统氨氮削减率分别为65.76%、72.83%和73.59%。

图4 不同水力停留时间下COD 和氨氮浓度变化情况

从对整个系统的分析可以看出,增加污水在调节池中的水力停留时间可以提高缓释碳源的释放时间,污水中COD 浓度增加,从而提高了碳氮比,增加了污水的可生化性。缓释碳源释放速率随着水力停留时间的增加而降低,当水力停留时间为4h 左右时,缓释碳源释放速率达到最大值。当水力停留时间为6h 时,调节池污水中的COD 浓度虽高于水力停留时间为4h时的COD 浓度,但二者最终的氨氮去除效率并无明显区别。该结果与碳氮比对微生物生长影响的研究结果一致,即碳氮比较低时,微生物繁殖缓慢,对氮的消耗速率较低;碳氨比过高时,容易形成较低的pH 值,同样不利于污染物的去除[3]。从经济性方面考虑,虽然水力停留时间6h 略优于水力停留时间4h,但是停留时间的延长会导致调节池体积增加或者人工湿地处理规模降低,从而导致人工湿地处理成本增加,因此较短的水力停留时间以及较好的缓释碳源释放效果是强化人工湿地脱氮效果的关键。

3 结语

本研究针对缓释碳源强化人工湿地脱氮效果展开,以自主研发的改性玉米芯缓释碳源作为研究对象,通过调节缓释碳源调节池中的水力停留时间分析缓释碳源的增加对垂直流+水平潜流人工湿地脱氮效果影响。结果表明,当缓释碳源调节池水力停留时间为4h时,人工湿地中氨氮去除率可达72.83%,而且人工湿地的经济性以及处理能力均可达到较高水平。