聚焦解决模式对扩张型心肌病患者负性情绪的影响

2022-03-23邱小英石泽亚秦月兰李利花

邱小英,张 艳,石泽亚,秦月兰,李利花

[湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院),湖南 长沙 410005]

扩张型心肌病(dilated cardiomyopathy,DCM)是一类以心肌收缩功能障碍为特征的心肌病,常伴有心衰反复发作,易导致猝死,预后差,病死率高[1]。DCM 患者多伴有焦虑、抑郁等负性情绪,生活质量及自我护理能力较差[2]。负性情绪可进一步影响患者的治疗效果及临床转归,增加医疗费用[3]。有研究表明,通过挖掘患者自身潜能及应对能力来提高患者的自我护理能力,对于减少重复住院、降低医疗费用及改善临床结局具有重要意义[4]。聚焦解决模式(solution-focused approach,SFA)是一种护理干预模式,强调最大化地挖掘患者内在的潜能和自身资源,不断赋能和培养患者适应和解决问题的能力,包含描述问题、树立目标、探查例外、反馈、评价进步5个阶段[5-6]。有研究者将SFA应用于精神卫生服务[7]、临床护理[8]、青少年营养-运动态度和行为[9]等方面,并取得了良好的效果。目前的研究主要聚焦于扩张型心肌病的疾病上,忽略了患者内心的感受和反应。本研究将SFA 应用于DCM 患者中,探讨其对减轻负性情绪、改善临床结局的影响。

1 对象与方法

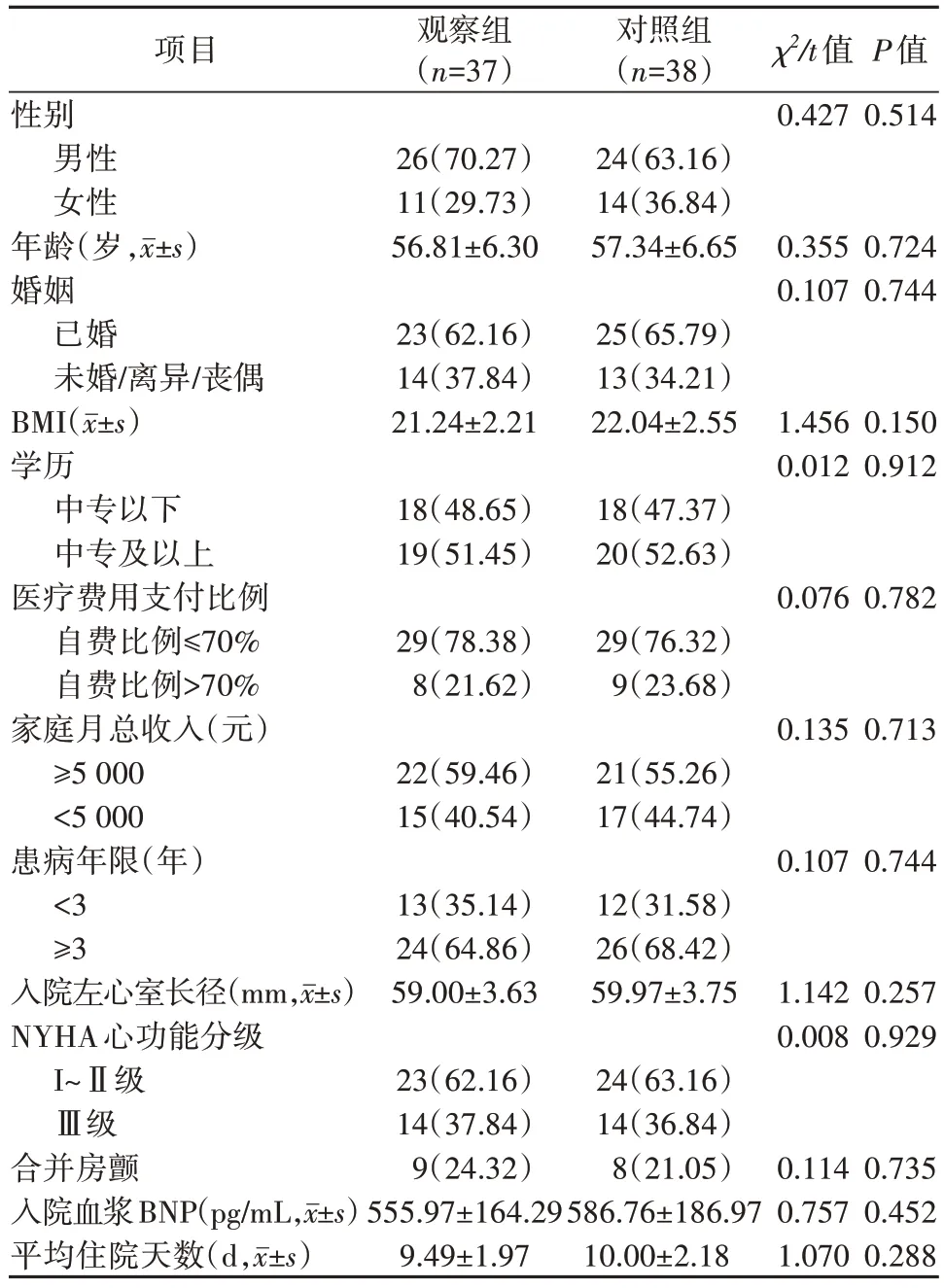

1.1 对象选择2020 年4—9 月就诊于湖南省人民医院心血管内科的76 例DCM 患者为研究对象。纳入标准:知情同意;经临床诊断为DCM,心功能NYHA 分级为Ⅰ~Ⅲ级;入院时焦虑自评量表评分≥50 分或抑郁自评量表评分≥53 分;能阅读文字并对答切题;有良好的知觉、记忆、思维等认知能力。排除标准:重度焦虑(焦虑自评量表≥70 分)、重度抑郁(抑郁自评量表≥73分);需要行心理治疗的患者;合并严重肝肾功能不全;癌症;有精神病史。剔除标准:研究过程中中途退出;因突发事件而无法完成研究。按照随机数字表法将研究对象分为观察组(n=38)和对照组(n=38)。观察组有1 例患者因个人原因于住院第4 天放弃治疗而自动出院,故最终纳入分析的患者包括观察组37 例、对照组38 例。两组患者在性别、年龄、婚姻状况、心功能分级、BMI、病程、学历等方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。研究获所在医院伦理委员会批准。研究开始前,向患者及家属讲解本次研究的目的、意义和内容等以征得其同意,并签署知情同意书;研究结束后,依据患者的意愿给予相应的护理干预。

表1 两组患者一般资料比较 [n(%)]

1.2 方法

1.2.1 干预方法两组患者均由同一学科负责人领导下的医师团队予以对症治疗,由经系统的DCM 培训和考核的护理团队给予基础护理、饮食护理、疾病与药物知识宣教等常规护理,出院时给予相应健康指导并邀请患者及主要照顾者加入随访微信群,不定时在群内发送疾病相关资讯和健康指导知识,及时解答患者及照顾者提出的疑问等。对照组患者由责任护士于每日行治疗和护理的过程中、每周重点工作日时开展心理护理,给予支持性心理指导;出院后15 d 给予电话随访,评估患者心理状况并进行针对性的心理疏导,同时提醒患者出院30 d复诊事宜等。观察组在对照组基础上应用SFA进行住院期间和出院后的干预。

1.2.1.1 组建研究团队由1 名组长即课题负责人、1名心理咨询顾问、4 名组员组成的护理干预小组。心理咨询顾问为医院心理护理学小组组长、国家二级心理咨询师,负责培训和指导组员;组员为本科室护师以上职称、有3 年以上临床工作经验、沟通能力较好的护士,负责开展干预和资料收集。每个组员均接受为期1 周、每日1 h 的培训,内容包括聚焦解决模式相关知识、患者沟通技巧等心理学相关内容。培训结束后组员需通过心理咨询顾问组织的考核、确保其掌握并能正确运用该干预方法后方能参与研究实施。

1.2.1.2 制订聚焦解决模式干预策略研究团队参考Gundogdu 等[9]和陈翠霞[10]的研究,制订针对DCM 患者的5 个阶段聚焦解决模式干预策略。①评估并描述问题:干预者以轻松、随意的话题开场,以患者现存的、最突出、最关注的问题为切入点展开沟通,评估并记录患者现有的或潜在的心理问题、患者对DCM 的认知水平、日常生活习惯等,分析负性情绪产生的原因,并给予针对性的指导;鼓励患者表达内心的感受和体验,并标注可能帮助患者解决该问题的人的名字。②制订可行目标:针对患者的所描述的问题及负性情绪产生的原因,引导患者应用前瞻性的思维方式去描绘干预要达到的目标;患者所描述的这些改变则是干预要达到的目标。③实施宣教和探查例外:护理人员运用通俗易懂的语言,利用画册和视频等进行全面的饮食、药物、运动等宣教,让患者对照宣教内容回顾自己患病前或缓解期的生活习惯,与现在的不良习惯形成对比,让患者回顾曾经的有利体验,通过探讨类似的“成功体验”去思考如何让这种“例外成功”再次出现。此阶段对于文化素质高、有自控能力的患者,可给予全面真实的案例教育,以达到内心的共鸣,调动其自身积极的应对能力;而对于文化素质相对低、接受能力低的患者,则采用相对保护性的沟通态度。④给予反馈:及时对患者的努力、优势资源及成效表示赞赏和鼓励;无显著效果时,应用共情理念用心倾听患者的忧虑,并结合真实案例给予患者动力,安慰的同时深入分析其效果欠佳的原因,再尝试新的途径。⑤评价进步:此阶段既是再评估也是再鼓励,用“刻度化提问”来帮助患者细化行动目标和实现目标的信心,如“要完成这个目标,您的信心有多少?以0~10 分代表信心,0 代表没有信心,10 代表很有信心,那么您给自己评几分?”了解患者的信心程度,一旦患者在原来的基础上有所进步,干预者应给予充分的肯定,并引导患者进一步向自己设定的目标努力。

1.2.1.3 实施聚焦解决模式干预研究人员按照上述干预策略实施,根据患者实际状况具体化进行,5 个阶段干预内容可穿插或重叠。聚焦解决模式干预主要包括住院期间和出院后2 部分。①住院期间:干预者根据患者需求进行“1 对1”的干预,每日平均1~2 次,每次20~30 min,选择在无其他人员的单人间病房、谈话间等进行。②出院后:采用“1+1+1”方式(即1次线上+1 次线下+1 次线上)进行干预;线上以电话随访、微信及QQ 随访群为主,研究者先评价上1次干预的效果及其遵医行为,再根据患者现存的或潜在的问题按照SFA 干预策略进行干预;线下以病友座谈会形式为主,邀请患者及其主要照顾者参与,活动前2~3 d 在微信群内发布活动具体信息,每次组织3~4 例,一般持续60 min左右,特殊情况不能参加者采用电话随访代替。

1.2.2 评价指标

1.2.2.1 焦虑和抑郁采用焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)和抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)进行焦虑和抑郁的评价[11]。SAS 和SDS均包含20个条目,每个条目按4级评分法赋值1~4分,量表的标准得分为总粗分×1.25,标准分越高提示焦虑、抑郁越严重。SAS评分50~59分为轻度焦虑,评分60~69 分为中度焦虑,评分≥70 分为重度焦虑;SDS评分53~62 分为轻度抑郁,评分63~72 分为中度抑郁,评分≥73分为重度抑郁。两个量表的Cronbach’s α系数均>0.75[12]。由干预者分别于入院24 h 内、出院前及出院30 d复诊时,将量表发放给患者填写,为排除患者记忆干扰,3 次评价适当打乱量表题目的顺序,填写完成后,由患者和家属共同检查与核对。

1.2.2.2 出院30 d 内非计划性再入院率出院30 d 内非计划性再入院即相对于计划性再入院(如随访、定期复诊等)而言[3]的再入院,非计划性再入院率=发生非计划性再入院的患者人数/总人数×100%。由干预者在患者出院30 d 复诊时,根据患者医保卡在医疗系统内的数据及询问患者再入院情况加以判断,排除因其他疾病引发的再入院。

1.2.2.3 不良心血管事件发生率不良心血管事件为不良刺激和不良生活习惯等相关性心血管事件,主要包括严重心律失常、急性心衰、复发心绞痛、急性心肌梗死等,不良心血管事件发生率=发生不良心血管事件的患者人数/总人数×100%,由干预者根据患者自我报告的入院至出院30 d内的情况加以判断后记录。

1.2.3 统计学方法所得数据采用SPSS 20.0 软件进行分析。计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用t检验,计数资料采用例数、百分率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者各时间点SDS、SAS 评分比较观察组出院时及出院30 d 的焦虑、抑郁评分均低于同期对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者各时间点SDS、SAS评分的比较 (分,)

表2 两组患者各时间点SDS、SAS评分的比较 (分,)

组别观察组对照组t值P值例数37 38 SAS评分SDS评分入院时55.46±4.83 54.04±3.71 1.426 0.158出院时40.11±4.72 47.35±3.40 7.610<0.001出院30 d 41.51±4.60 48.21±1.53 8.416<0.001入院时57.11±5.80 57.93±5.64 0.622 0.536出院时43.00±5.12 50.23±3.60 7.061<0.001出院30 d 44.52±4.40 51.39±2.76 8.066<0.001

2.2 两组患者出院30 d 内再入院率及不良心血管事件发生率比较观察组及对照组分别有3(8.11%)、11(28.95%)例患者因发生不良心血管事件或心血管神经官能症再入院,两组患者出院30 d 内再入院率比较差异有统计学意义(χ2=5.362,P=0.021)。观察组中有4 例(10.81%)发生不良心血管事件,均为心绞痛,对照组中有11例(28.95%)发生不良心血管事件,包括心绞痛、心律失常及急性心力衰竭,两组患者不良心血管事件发生率比较差异有统计学意义(χ2=3.854,P=0.049)。

3 讨论

3.1 应用基于SFA的护理干预有助于改善DCM 患者的焦虑、抑郁情绪本研究结果显示,观察组患者出院时及出院30 d的焦虑、抑郁评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。研究表明,入院后由于病房环境的不适应、心力衰竭反复发作且呈进行性加重、家庭经济负担等原因,加之不良性格特征[13],易导致DCM患者出现抑郁、焦虑等负性情绪,这不仅仅体现在精神上,更体现在生理上,如产生心慌、胸闷、交感神经亢奋引起的心悸等[2,14]。研究团队在描述问题时发现,DCM患者的负性情绪的主要来源为:疾病带来的痛苦使渴望生命与消极绝望心理并存;对病房环境不适应,心理孤单和缺少亲人的陪伴导致自己容易胡思乱想;害怕同病室患者的抢救、死亡和病情讨论造成的紧张氛围;对疾病缺乏认识导致自己不知所措;担心巨额医疗费用花费后仍得不到身体康复等。尤其自新型冠状病毒肺炎疫情暴发以来,医院采取限制探视与陪护制度,危重患者入住后治疗、生活护理均由医护人员及辅助人员完成,缺少家人的陪伴与安慰。本研究应用SFA 帮助DCM 患者寻找建设性解决方案的过程中,始终把患者情绪置于主导地位,干预中不断描述和记录问题,针对不同患者的心理问题及其产生原因,帮助患者寻找解决问题的方案,强调充分调动自身的潜力和优势资源来提高疾病应对能力,不仅关注“被患的病”,更关注“患病的人”,使患者不仅有了倾诉对象,心理压力得到缓解,同时通过总结经验能够使其更加积极面对疾病,心态得以调整[15],最终有助于患者负性情绪的缓解。这与顾晓乐等[8]将该模式用于肺结核患者的焦虑、抑郁情绪的研究结果一致。但本研究也发现,随着时间的延长和疾病的进展,患者SAS 和SDS 评分均有所回弹,还需大样本研究进一步验证其远期效应。

3.2 应用基于SFA的护理干预对DCM 患者实施随访管理有助于降低再入院率本研究结果显示,观察组患者出院30 d 内再入院率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。有研究表明,患者治疗依从性[16]和对疾病的认知水平情况[17]及照顾者能力因素(包括照顾者的陪伴和监督[18]及其相关知识水平[19])是造成心力衰竭患者再入院的两大原因。DCM 患者病情缺乏稳定性,而基于SFA 的护理干预本身具有持续性和连贯性,根据患者个人健康档案,将干预延伸到出院后随访管理可增加患者对疾病的认知和关注;微信随访群及病友座谈会在促进患者出院后情绪稳定的同时,通过健康宣教强化患者对饮食、药物及康复运动等的认知,从而提高患者的自我管理能力,能动地提升了患者对疾病自我管理的信念、感知力、执行力,并使其在较轻松、积极的学习氛围中实现“知、信、行”的改变[20]。此外,干预过程中,患者成为解决自身问题的专家,而医护人员则主要协助患者发现自身的有利资源去解决目前存在的问题,引导患者从过去成功的体验中寻找切入点,并帮助患者再次复制成功经历[21],整个过程对患者进行不断地鼓励、赋能、探索目标、制订和落实方案。如在饮食宣教中,不同于传统方法中指导患者选择具体的食物,而是帮助患者形成良好饮食习惯的信念,让其自身去学习和搜索与疾病相关的健康饮食知识,并建立远期和近期的目标及寻找自身受用的解决方式,最终使患者出院后饮食、睡眠、用药、社会问题应对等依从性和执行度均维持较好状态。同时,干预过程中,患者家属也充分参与进来,使其照顾能力得以提高,由此形成患者及家属共同管理疾病的状态,这对于降低再入院率具有重要意义。这与史小华等[22]等应用聚焦解决模式在社区高血压患者随访管理中的效果相符。

3.3 应用基于SFA的护理干预对降低DCM 患者不良心血管事件具有重要意义研究结果显示,观察组入院至出院30 d 不良心血管事件的发生率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。当机体处于情绪激惹状态时,易导致下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴和交感神经系统功能亢进,释放多种促凝物质、血管紧张素及儿茶酚胺,使心率加快、血压升高、心肌缺血引起或加重心绞痛等,使B型钠尿肽迅速释放,并产生一系列不良心血管事件,如此形成恶性循环[23]。基于SFA 的护理干预使患者对DCM 的疾病知识有较深的了解,不仅调动了自身的优势资源,还增进了护患关系,加强了语言沟通和良性心理暗示,使患者遵医行为和治疗依从性大大提高,不良生活习惯得到改善,心理状态更加稳定,恶性刺激减少,使交感神经亢奋、生命体征波动等诱发的心律失常和急性心力衰竭等并发症减少[24],血浆B型钠尿肽水平得以恢复,这对于改善临床结局、降低心血管不良事件的发生率具有重要意义。

4 小结

基于SFA 的护理干预能改善DCM 患者的焦虑、抑郁情绪,减少不良心血管事件的发生率和出院30 d 内再入院率,具有良好的临床意义和社会效益,值得临床推广。建议今后增加样本数量、延长随访时间展开深入研究,以进一步探讨基于SFA 的护理干预对DCM 患者的远期干预效果。