分层引流法在乳腺癌整形保乳术中的应用效果

2022-03-18邓雅媛查卓岑候小晨孙文婧胡曼婷杨德春陈文林

李 娜,邓雅媛,刘 洋,查卓岑,候小晨,葛 菲,孙文婧,胡曼婷 ,杨德春,陈文林★

(1. 昆明医科大学第三附属医院,云南省肿瘤医院乳腺外一科,云南昆明650118 ;2. 昆明医科大学第一附属医院乳腺外科,云南昆明650032 ;3. 重庆医科大学临床学院,重庆400016)

据统计,2020 年全球女性乳腺癌的发病人数首次超过肺癌,成为最常见的癌症[1]。进行手术治疗是临床上治疗乳腺癌的常用方法。如何保持接受手术后乳腺癌患者乳房的美观是目前临床上研究的热点。近年来,乳腺癌整形保乳术在治疗乳腺癌方面得到了广泛的应用。在对乳腺癌患者进行此手术的过程中,手术医生主要是使用局部组织瓣修复填充其乳腺缺损部位,以降低其术后乳房凹陷畸形的发生率,保持其乳房外形的美观[2]。有研究指出,接受常规乳腺癌保乳术与乳腺癌整形保乳术后的乳腺癌患者其病情的复发率相当[3-5]。相关的研究表明,接受乳腺癌整形保乳术后的乳腺癌患者易出现缝合部位血供变差、切口延迟愈合、局部皮肤坏死、感染、血肿和血清肿等并发症[6-7]。有研究显示,接受乳腺癌整形保乳术的乳腺癌患者其术后并发症的发生率比接受常规乳腺癌保乳术的乳腺癌患者高约1.3 倍[8]。如何降低接受乳腺癌整形保乳术患者术后并发症的发生率是乳腺外科医生值得注意的问题。本文对2020 年3 月至2021 年3 月在云南省肿瘤医院接受乳腺癌整形保乳术的97 例乳腺癌患者进行分组研究,旨在探讨为接受乳腺癌整形保乳术的乳腺癌患者采用分层引流法(组织瓣上+ 组织瓣下双管引流法)进行切口引流对其术后引流量、置管时间及并发症发生率的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

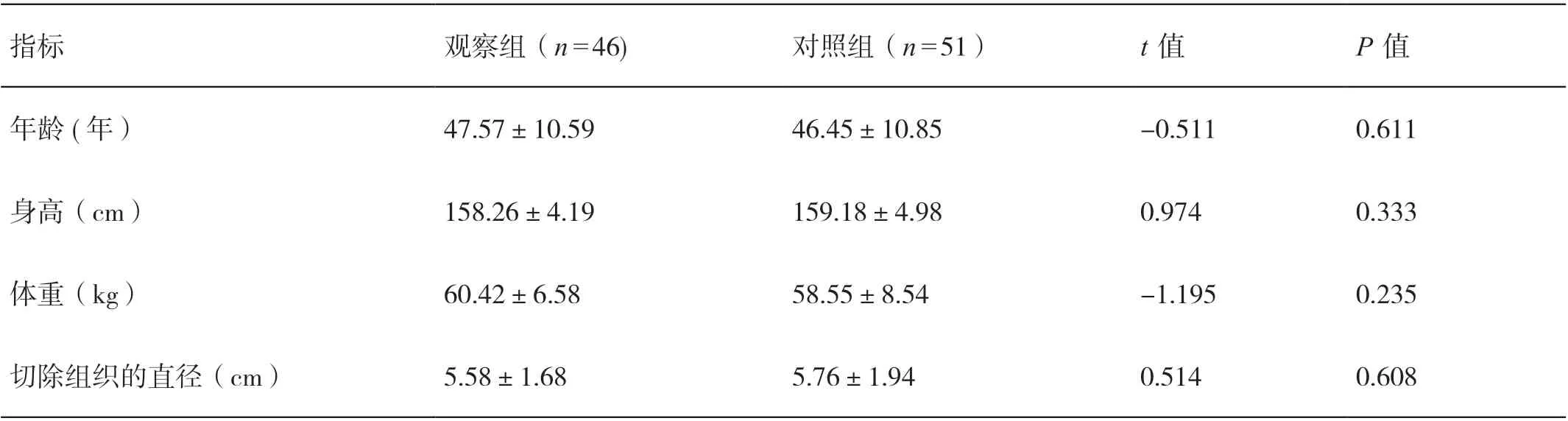

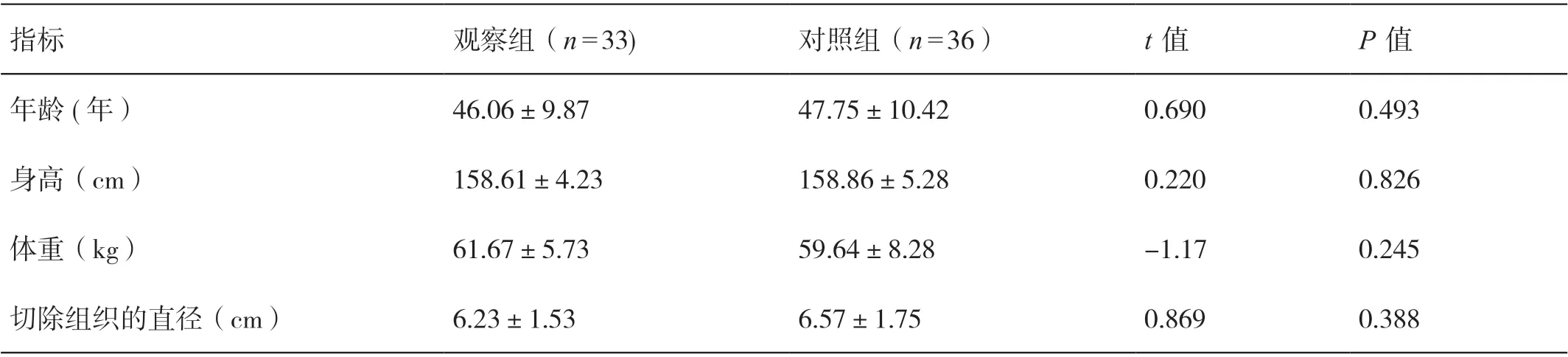

选取2020 年3 月至2021 年3 月在云南省肿瘤医院接受乳腺癌整形保乳术的乳腺癌患者97 例(施术者为同一个医生)为研究对象。其纳入标准是:经病理检查被确诊患有乳腺癌;性别为女性。其排除标准是:存在心、脑、肺、肝、肾等重要器官的重大疾病;存在肿瘤远处转移征象。按照引流方式的不同将其分为观察组和对照组。观察组46 例患者的年龄为22 ~65 岁,平均年龄(47.57±10.59)岁;其体重为46 ~73 kg,平均体重(60.42±6.58)kg;其身高为150 ~170cm,平均身高(158.26±4.19)cm;其切除组织的直径为3 ~12 cm,平均切除组织的直径(5.58±1.68)cm。对照组51 例患者的年龄为21 ~78 岁,平均年龄(46.45±10.85)岁;其体重为44 ~80 kg,平均体重(58.55±8.54)kg;其身高为150 ~171 cm,平均身高(159.18±4.98)cm;其切除组织的直径为3 ~13 cm,平均切除组织的直径(5.76±1.94)cm。两组患者的年龄、身高、体重、切除组织的直径等基线资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。在两组患者中,切除组织的直径≥5cm 的患者共有69 例,其中观察组患者中有33 例,对照组患者中有36 例。观察组患者中33 例切除组织直径≥5cm 患者的年龄为25 ~65 岁,平均年龄(46.06±9.87)岁;其体重为52 ~73 kg,平均体重(61.67±5.73)kg;其身高为150 ~170 cm,平均身高(158.61±4.23)cm;其切除组织的直径为5 ~1 2 c m,平均切除组织的直径(6.2 3±1.5 3)c m。对照组患者中36 例切除组织直径≥5cm 患者的年龄为31 ~78 岁,平均年龄(47.75±10.42)岁;其体重为44 ~80 kg,平均体重(59.64±8.28)kg;其身高为150 ~171 cm,平均身高(158.86±5.28)cm;其切除组织的直径为5 ~13 cm,平均切除组织的直径(6.57±1.75)cm。两组患者中切除组织直径≥5cm 患者的年龄、身高、体重、切除组织的直径等基线资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

表1 两组患者基线资料的比较(± s)

表1 两组患者基线资料的比较(± s)

指标观察组(n=46)对照组(n=51)t 值P 值年龄(年)47.57±10.5946.45±10.85-0.5110.611身高(cm)158.26±4.19159.18±4.980.9740.333体重(kg)60.42±6.5858.55±8.54-1.1950.235切除组织的直径(cm)5.58±1.685.76±1.940.5140.608

表2 两组患者中切除组织直径≥5cm 患者基线资料的比较(± s)

表2 两组患者中切除组织直径≥5cm 患者基线资料的比较(± s)

指标观察组(n=33)对照组(n=36)t 值P 值年龄(年)46.06±9.8747.75±10.420.6900.493身高(cm)158.61±4.23158.86±5.280.2200.826体重(kg)61.67±5.7359.64±8.28-1.170.245切除组织的直径(cm)6.23±1.536.57±1.750.8690.388

1.2 手术方法

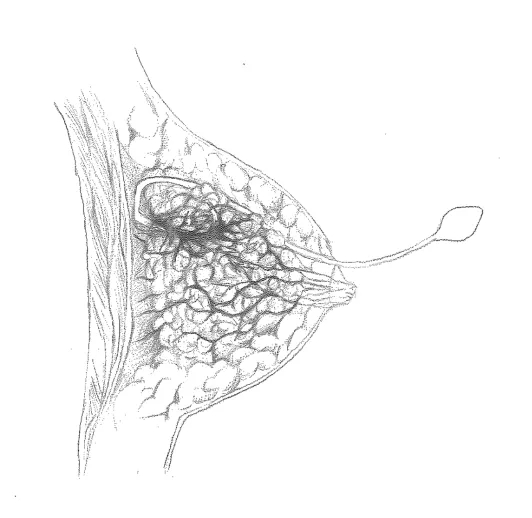

对两组患者均进行乳腺癌整形保乳术。在为两组患者切除病灶、使用局部组织瓣修复填充缺损部位后,为观察组患者采用分层引流法进行切口引流,为对照组患者采用腺体瓣下单管引流法进行切口引流。具体的操作方法如下:为患者切除病灶组织,标记切缘并进行术中冰冻病理切片检查[9]。游离残腔周围的腺体和脂肪组织,使其形成一个可移动的腺体组织瓣,并用其填充残腔。在完成填充后,于对照组患者填充组织瓣与胸大肌表面之间放置1 根引流管。固定引流管,缝合游离的组织瓣及其余腺体脂肪组织,最后皮内缝合皮肤(详见图1)。于观察组患者填充组织瓣与胸大肌表面之间放置1 根引流管。在为其缝合组织瓣后,于组织瓣上方再放置1 根引流管。固定好两根引流管,然后缝合其余腺体脂肪组织,最后皮内缝合皮肤(详见图2)。为两组患者采用同一种负压引流装置进行切口引流。在术后,注意观察患者手术切口的愈合情况及负压引流装置是否存在漏气的情况。指导患者适当限制术侧上肢的活动,定期进行换药。

图1 对照组患者引流方式的示意图

图2 观察组患者引流方式的示意图

1.3 观察指标

1)观察两组患者的术后引流量和术后置管时间(拔管标准是:24h 引流量连续3d 小于15mL[10])。2)观察两组患者术后并发症的发生情况。术后并发症包括切口感染、切口脂肪液化、皮瓣坏死和切口延迟愈合。切口感染的判定标准是:患者切口处皮肤出现红肿,存在较多分泌物,对分泌物进行细菌培养检查的结果呈阳性,且其体温>38℃[11]。切口脂肪液化的判定标准是:患者的切口内积聚有较多的淡黄色液体,可从切口渗出,渗液中有漂浮的脂肪滴[12-13]。皮瓣坏死的判定标准是:患者出现局部皮肤血运障碍,其全层皮瓣颜色明显变黑,切割时无新鲜血液流出[14]。切口延迟愈合的判定标准是:患者切口愈合的时间≥14 天。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0 软件进行数据分析,计量资料用均数± 标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ² 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

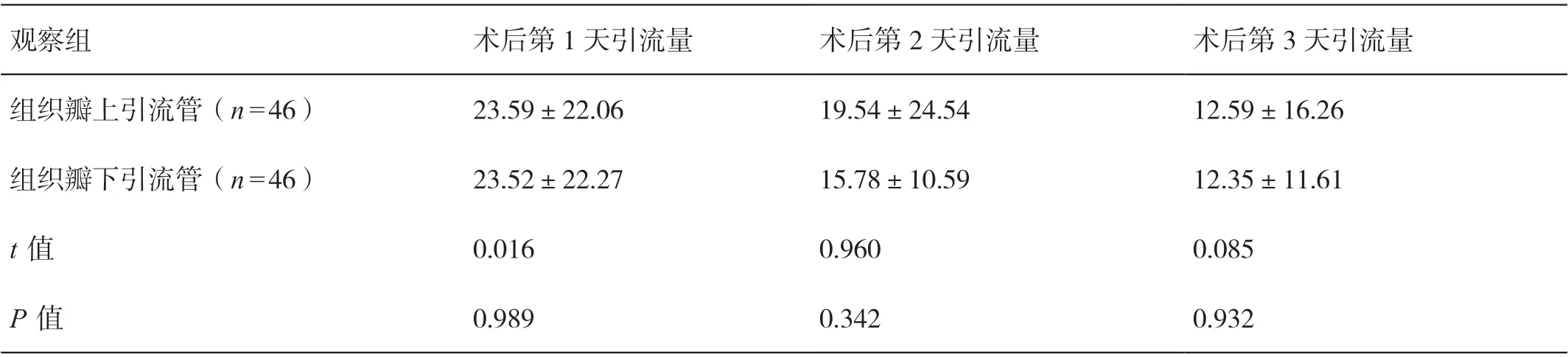

2.1 观察组患者组织瓣上引流管、组织瓣下引流管术后引流量的比

在术后第1 天、术后第2 天和术后第3 天,观察组患者组织瓣上引流管与组织瓣下引流管的引流量相比,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 观察组患者组织瓣上引流管、组织瓣下引流管术后引流量的比较(mL,± s )

表3 观察组患者组织瓣上引流管、组织瓣下引流管术后引流量的比较(mL,± s )

观察组术后第1 天引流量术后第2 天引流量术后第3 天引流量组织瓣上引流管(n=46)23.59±22.0619.54±24.5412.59±16.26组织瓣下引流管(n=46)23.52±22.2715.78±10.5912.35±11.61 t 值0.0160.9600.085 P 值0.9890.3420.932

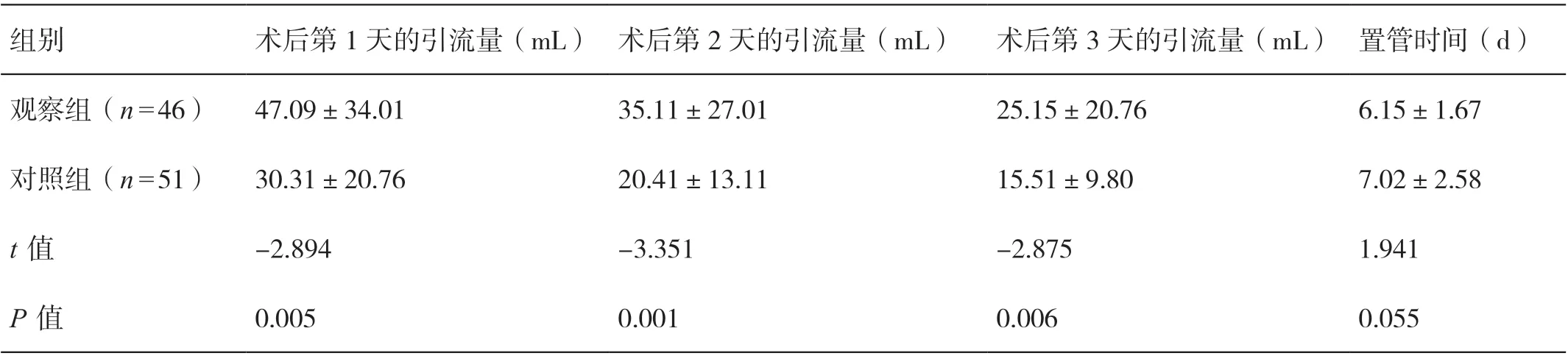

2.2 观察组患者与对照组患者术后引流量和术后置管时间的比较

在术后第1 天、术后第2 天和术后第3 天,观察组患者的引流量均多于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者术后置管的时间相比,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表4。

表4 两组患者术后引流量和术后置管时间的比较(± s)

表4 两组患者术后引流量和术后置管时间的比较(± s)

组别术后第1 天的引流量(mL) 术后第2 天的引流量(mL) 术后第3 天的引流量(mL) 置管时间(d)观察组(n=46)47.09±34.0135.11±27.0125.15±20.766.15±1.67对照组(n=51)30.31±20.7620.41±13.1115.51±9.807.02±2.58 t 值-2.894-3.351-2.8751.941 P 值0.0050.0010.0060.055

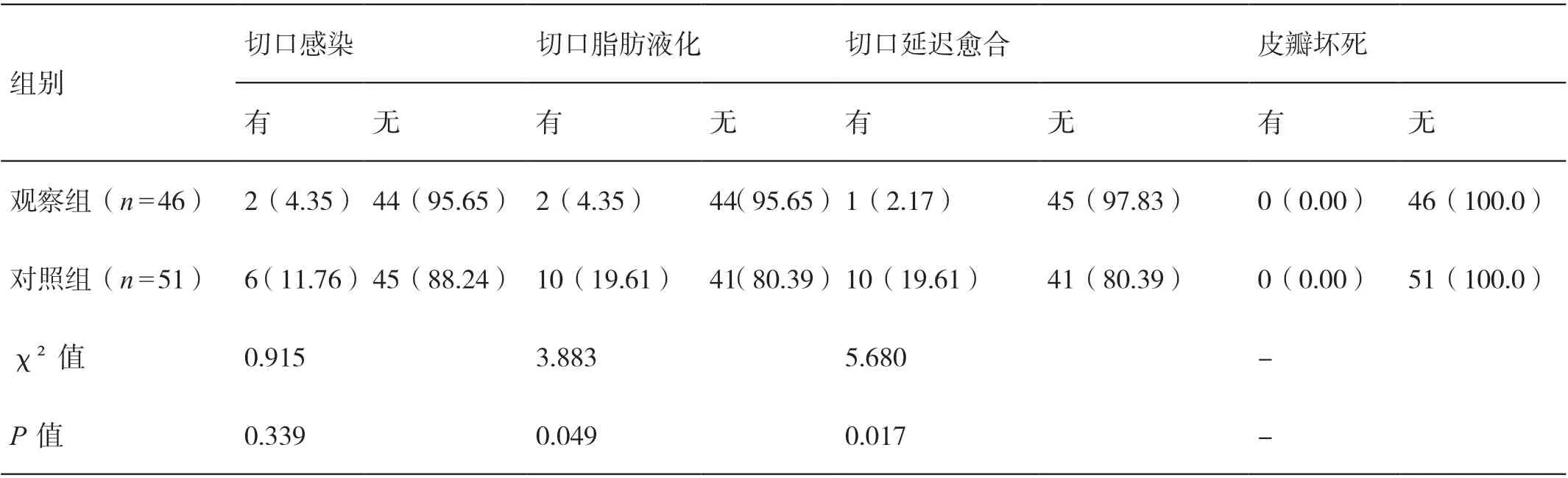

2.3 两组患者术后切口感染、切口脂肪液化、皮瓣坏死、切口延迟愈合发生情况的比较

在术后,两组患者均未出现皮瓣坏死的情况。观察组患者中有2 例患者发生切口感染,有2 例患者发生切口脂肪液化,有1 例患者发生切口延迟愈合,其切口感染、切口脂肪液化、切口延迟愈合的发生率分别为4.35%、4.35%、2.17%。对照组患者中有6 例患者发生切口感染,有10 例患者发生切口脂肪液化,有10 例患者发生切口延迟愈合,其切口感染、切口脂肪液化、切口延迟愈合的发生率分别为11.76%、19.61%、19.61%。观察组患者术后切口脂肪液化、切口延迟愈合的发生率均低于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者术后切口感染的发生率相比,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表5。

表5 两组患者术后并发症发生情况的比较[ 例(%)]

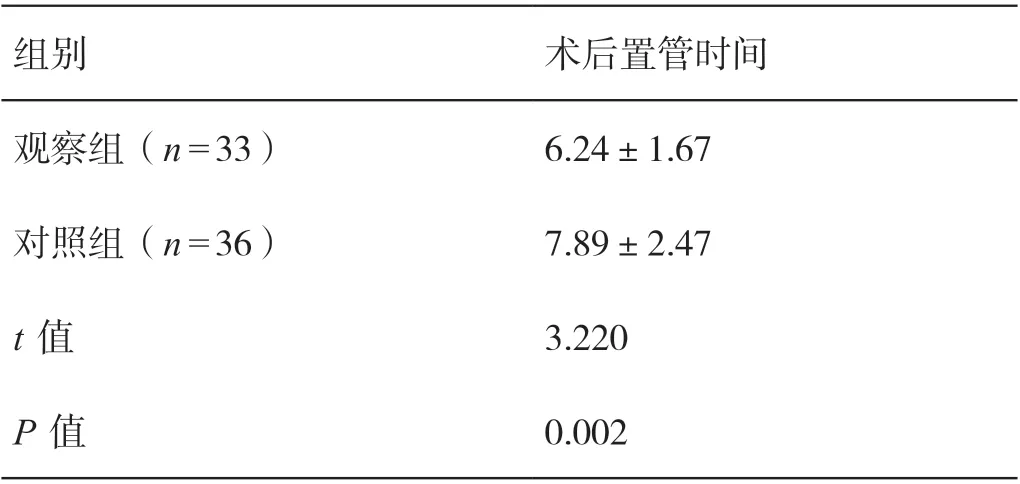

2.4 两组患者中切除组织直径≥5cm 患者术后置管时间的比较

观察组患者中切除组织直径≥5cm 患者术后置管的时间短于对照组患者中切除组织直径≥5cm 的患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表6。

表6 两组患者中切除组织直径≥5cm 患者术后置管时间的比较(d,± s)

表6 两组患者中切除组织直径≥5cm 患者术后置管时间的比较(d,± s)

组别术后置管时间观察组(n=33)6.24±1.67对照组(n=36)7.89±2.47 t 值3.220 P 值0.002

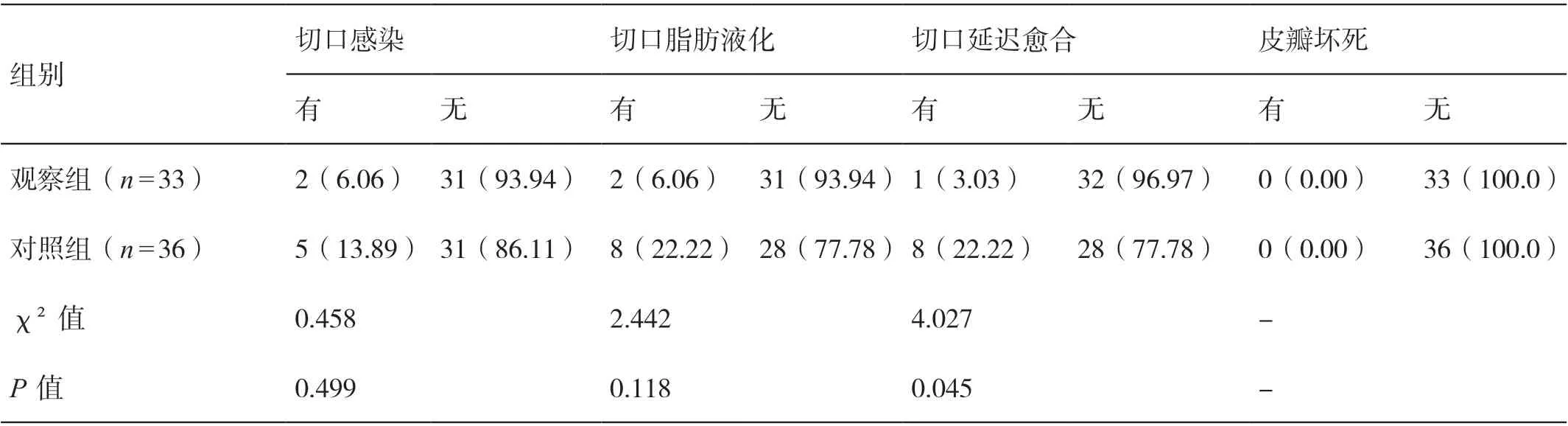

2.5 两组患者中切除组织直径≥5cm 患者术后并发症发生情况的比较

在术后,两组患者中切除组织直径≥5cm 的患者均未出现皮瓣坏死的情况。观察组患者中切除组织直径≥5cm 患者术后切口延迟愈合的发生率低于对照组患者中切除组织直径≥5cm 的患者,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者中切除组织直径≥5cm 患者术后切口感染、切口脂肪液化的发生率相比,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表7。

表7 两组患者中切除组织直径≥5cm 患者术后并发症发生情况的比较[ 例(%)]

3 讨论

进行保乳手术是目前临床上治疗早期乳腺癌的主要方法[15-16]。有研究指出,接受传统保乳手术后的乳腺癌患者其乳房畸形的发生率较高[17-18]。近年来,乳腺癌整形保乳术在治疗乳腺癌方面得到了广泛的应用。在对乳腺癌患者进行此手术的过程中,手术医生主要是使用局部组织瓣修复填充其乳腺缺损部位,以降低其术后乳房凹陷畸形的发生率,保持其乳房外形的美观。但有研究发现,接受乳腺癌整形保乳术后的患者常会出现切口脂肪液化、切口延迟愈合等并发症。相关的研究指出,进行有效的引流是降低接受乳腺癌整形保乳术患者术后并发症的发生率、促进其切口愈合的关键[19-20]。有研究表明,采用分层引流法对接受乳腺癌整形保乳术的患者进行切口引流可有效地促进其术区积液的排出,加快其切口的愈合。本研究的结果显示,在术后第1 天、术后第2 天和术后第3 天,观察组患者的引流量均多于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。这可能是因为,进行分层引流时两根引流管可同时引流出组织瓣上方和组织瓣下方的积液,引流范围更广,效果更好。观察组患者术后切口脂肪液化、切口延迟愈合的发生率均低于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。这表明,与采用腺体瓣下单管引流法相比,为接受乳腺癌整形保乳术的乳腺癌患者采用分层引流法进行切口引流可显著降低其术后切口脂肪液化及切口延迟愈合的发生率,促进其术后恢复。观察组患者中切除组织直径≥5cm 患者术后置管的时间短于对照组患者中切除组织直径≥5cm 的患者,其中切除组织直径≥5cm 患者术后切口延迟愈合的发生率低于对照组患者中切除组织直径≥5cm 的患者,差异有统计学意义(P<0.05)。这表明,与采用腺体瓣下单管引流法相比,为切除组织直径≥5cm 的乳腺癌整形保乳术患者采用分层引流法进行切口引流可显著降低其术后切口延迟愈合的发生率,缩短其术后置管的时间。需要注意的是,本研究存在以下几点不足:1)样本量较小;2)仅统计分析了两组患者术后切口感染、切口脂肪液化、皮瓣坏死、切口延迟愈合的发生率,未对其血清肿、术后疼痛不适等并发症的发生率进行统计分析;3)仅分析了患者术后3 d 的引流情况,且未对其术后引流量的变化趋势进行分析讨论。

综上所述,与采用腺体瓣下单管引流法相比,为接受乳腺癌整形保乳术的乳腺癌患者采用分层引流法进行切口引流的效果较好,可有效地提高其术后引流量,降低其术后并发症的发生率,并可缩短其中切除组织直径较大患者术后置管的时间。此法值得在临床上推广应用。