震颤分析在帕金森病和原发性震颤鉴别诊断中的应用

2022-03-18陈培琼丁昕余聪陈名峰

陈培琼,丁昕,余聪,陈名峰

帕金森病(Parkinson's disease,PD)和原发性震颤(essential tremor,ET)是临床中常见的震颤类型,流行病学调查研究显示,ET在人群中的患病率约为0.9%,并且随着年龄的增长而升高,65岁以上老年人群的患病率约为4.6%[1],而PD在我国65岁以上人群中的患病率为1.7%[2]。PD和ET容易出现误诊,有研究发现,PD和ET的误诊率高达15%~35%[3]。PD和ET是两种治疗和预后完全不同的疾病,误诊不仅延误疾病的诊治,也会给患者精神和经济上带来不必要的负担,因此早期正确诊断颇为重要。目前主要根据临床症状、体征和家族史、药物疗效等进行鉴别,但在疾病早期和轻症患者中,诊断难度大,而且主观性强,难以标准化。有研究采用多巴胺转运体功能显像或基因检测等进行鉴别,但因检查设备要求高、费用昂贵,或者需要使用放射性标记的示踪剂,在临床中难以广泛应用[4-5]。肌电图震颤分析通过特定的震颤特征(包括震颤频率、振幅、频谱谐波及肌肉收缩模式等),对震颤进行更为精确的定量分析,可用于震颤类型的鉴别。本研究探讨PD和ET的震颤模式,为临床上两者的鉴别提供更为客观、实用的依据,现将结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2017年9月至2020年11月在福建省立金山医院门诊和住院确诊为PD的患者27例(PD组),确诊为ET的患者23例(ET组)。入组标准:(1)PD患者均符合中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组2016年制定的《中国帕金森病的诊断标准》[2];(2)ET患者均符合中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组2009年制定的《原发性震颤的诊断和治疗指南》[6],病程超过3年;(3)所有患者均至少有一侧上肢静止性或姿势性震颤。

排除标准:(1)继发性帕金森综合征和帕金森叠加综合征;(2)增强的生理性震颤,如药物、甲状腺功能亢进症和焦虑、抑郁状态引起的震颤;(3)有精神疾病、原发性痴呆和颅脑外伤相关病史;(4)突然起病或病情呈阶梯式进展恶化;(5)存在认知障碍不能配合检查者;(6)合并严重心肺、肝肾疾病者。所有患者均对本研究知情同意,并签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 一般人口学和临床资料收集

收集两组患者的一般资料,包括性别、年龄、发病年龄、病程和现病史、饮酒史、既往史及家族史等。

1.2.2 肌电图检测方法及数据采集

采用丹麦维迪Keypoint肌电图仪进行检测,包括4对肌电图表面电极和2个加速计,其中相关参数设置:肌电图放大器灵敏度为0.3 mV/D,滤波器频率范围为10 Hz~500 Hz。加速计灵敏度为0.5 mV/D,滤波器频率范围为0.3 Hz~70 Hz,阻抗限制为5 kΩ。将表面电极的记录电极置于尺侧腕屈肌和尺侧腕伸肌的肌腹上,参考电极置于相应的肌腱上,加速计置于中指近端指骨上,分别对患者在坐位静止放松时(双手放松置于双腿上)、固定姿势时(双前臂向前平举)、前臂负重500 g和前臂负重1 000 g时的震颤频率、震颤幅度及肌电爆发模式进行记录,同时观察有无再现性震颤。每种状态记录4次,每次记录时间为30 s,最终选取其中最为有效的一组数据进行分析。

采用震颤分析软件TRAS系统,对震颤频率、震颤幅度及与震颤相关的肌电活动数据进行分析。对震颤数据进行傅里叶转换,形成1 Hz~30 Hz的频谱图,其中最大波峰处对应的频率为峰频率。震颤的能量记录为振幅,其显著性表现为峰值。谐波共振是指震颤频谱中所含有的频率是基波频率的整数倍。同步记录与震颤相关的肌电活动。

1.3 统计学方法

2 结果

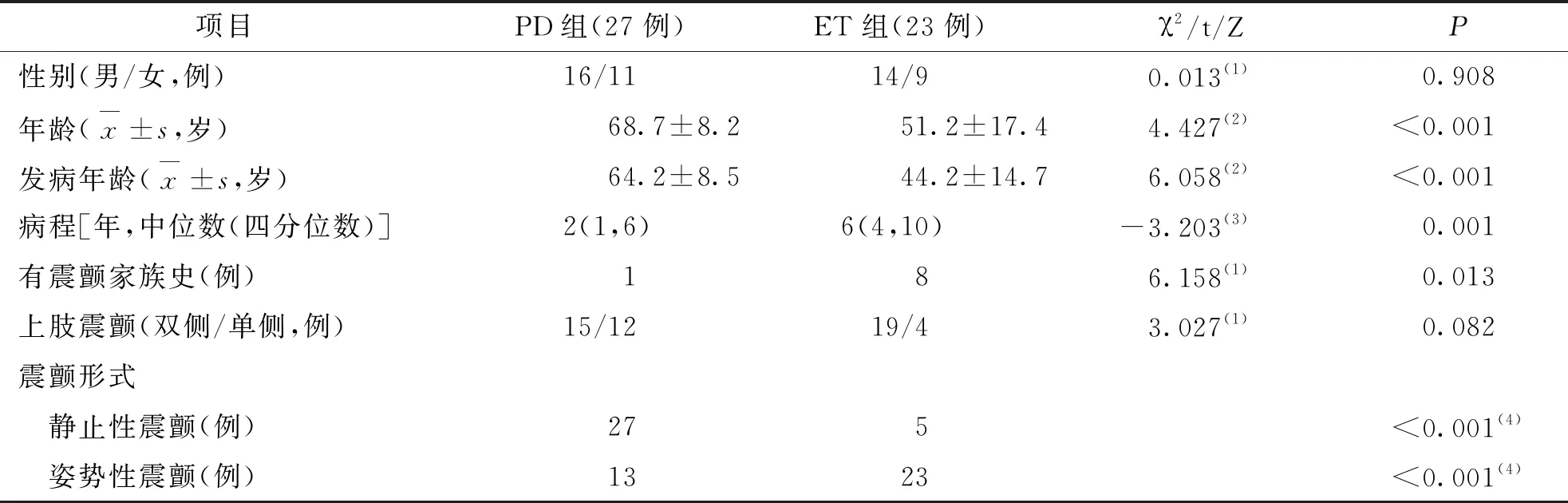

2.1 ET组与PD组患者的临床基线资料比较

ET组较PD组年龄和发病年龄更小,差异有统计学意义(P<0.05)。ET组较PD组病程更长,差异有统计学意义(P<0.05)。ET组较PD组有阳性震颤家族史的比例更高,差异有统计学意义(P<0.05)。临床观察PD组以静止性震颤为主,而ET组以姿势性震颤为主,差异有统计学意义(P<0.05)。结果详见表1。

表1 PD组开心与ET组患者的临床基线资料比较

2.2 PD组与ET组患者震颤峰频率比较

PD组与ET组患者在静止、姿势和负重500 g、负重1 000 g状态时,PD组的震颤峰频率均较ET组低,差异有统计学意义(P<0.05)。结果详见表2。

表2 PD组与ET组患者震颤峰频率比较

2.3 PD组与ET组患者肌电爆发模式比较

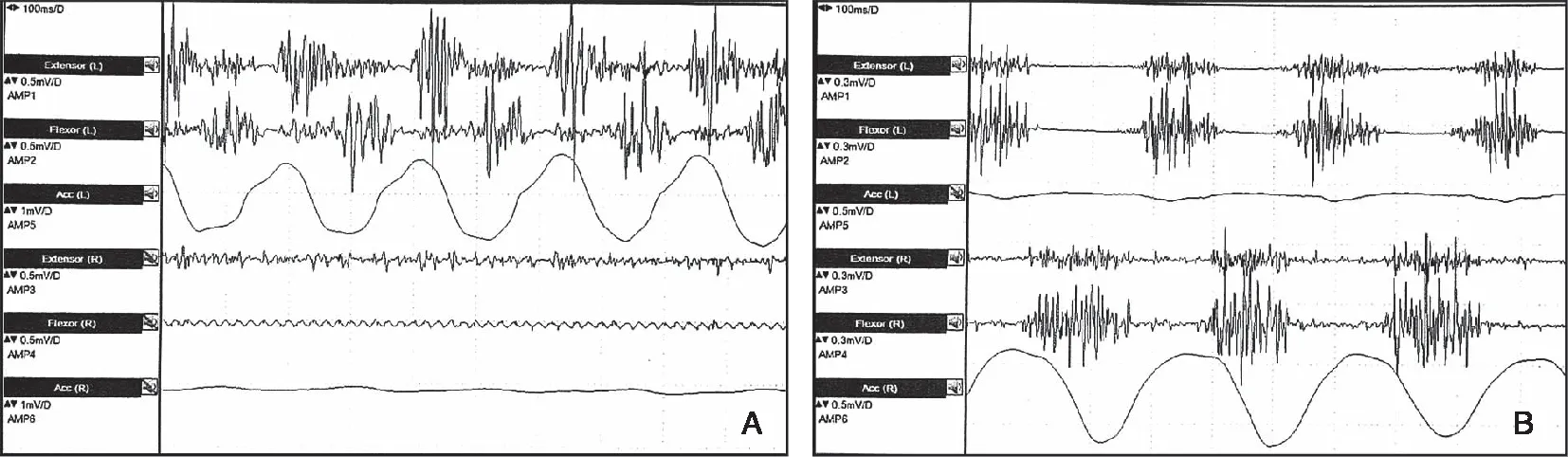

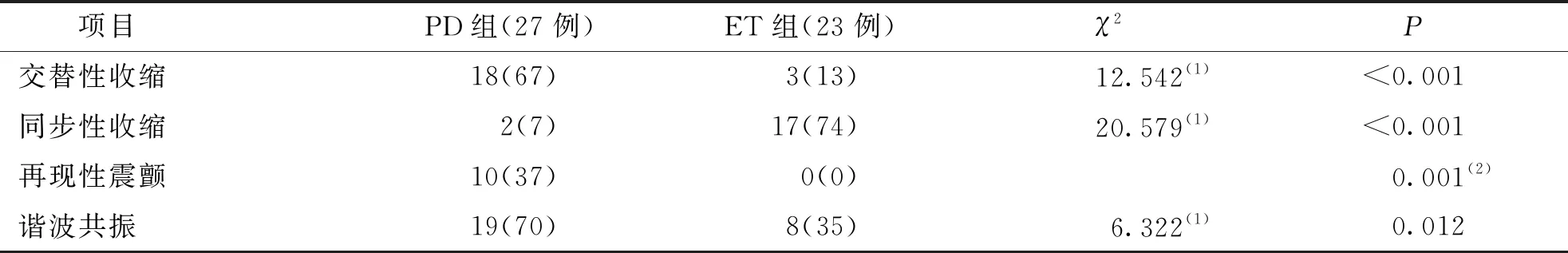

PD组交替性肌肉收缩有18例,占67%,同步性肌肉收缩有2例,占7%,非同步非交替性肌肉收缩有7例,占26%。ET组交替性肌肉收缩有3例,占13%,同步性肌肉收缩有17例,占74%,非同步非交替性肌肉收缩3例,占13%。说明PD组以交替性肌肉收缩为主(图1A),而ET组以同步性肌肉收缩为主(图1B),两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结果详见表3。

图1 PD与ET患者的肌电图震颤模式

2.4 PD组与ET组患者再现性震颤出现率比较

PD组27例患者均有静止性震颤,肌电图震颤分析发现有23例同时存在姿势性震颤,占85%。ET组23例患者均有姿势性震颤,肌电图震颤分析发现有9例同时存在静止性震颤,占39%。说明相对于临床观察,震颤分析灵敏度更高,有助于发现轻微震颤。

PD组存在再现性震颤的有10例,占37%,震颤再现时间为(8.1±3.4)s,而ET组无再现性震颤,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结果详见表3。说明PD组的姿势性震颤有延迟现象,而ET组无震颤延迟。

2.5 PD组与ET组患者谐波共振出现率比较

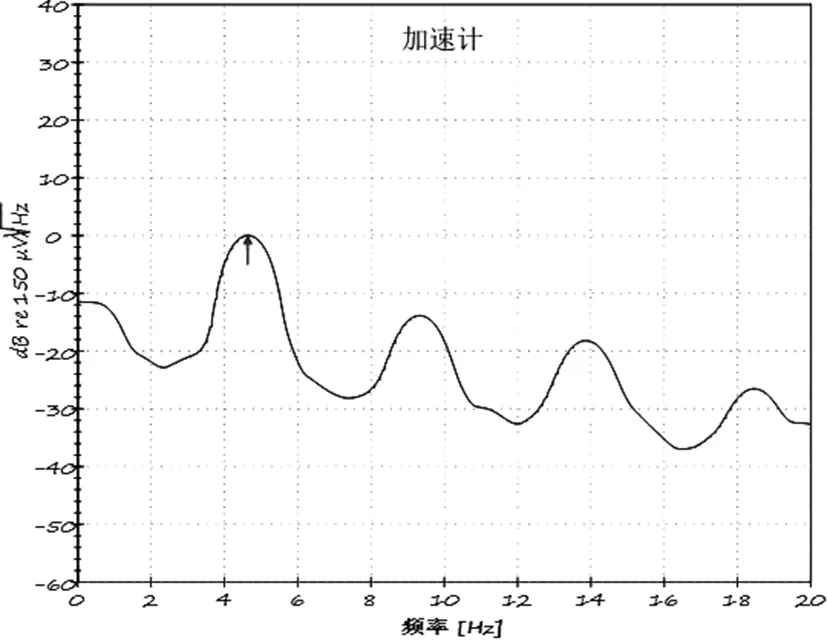

PD组谐波共振有19例(图2),占70%,ET组谐波共振有8例,占35%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。说明PD组和ET组都可以出现谐波共振,但PD组的出现率较ET组高。结果详见表3。

图2 PD患者谐波共振现象

表3 PD组与ET组患者肌肉收缩模式和再现性震颤、谐波共振出现率比较[例(%)]

3 讨论

震颤是身体某部位不自主的节律性颤动,是最常见的运动障碍。根据发病原因可分为生理性震颤和病理性震颤,常见的病理性震颤主要包括PD震颤和ET。ET主要表现为双上肢的姿势性或动作性震颤,而PD典型的临床症状包括静止性震颤、肌强直、运动迟缓及姿势步态异常等,但在疾病早期也可能仅有肢体震颤,一般左右不对称。对于典型病例,参照PD和ET的诊断标准,正确诊断并不难。但在疾病早期,患者临床症状尚不典型时,鉴别诊断还是很困难。结合本研究结果,PD和ET均以双上肢震颤为主,根据单侧震颤或双侧震颤进行鉴别意义不大,但其流行病学特点有一定的鉴别诊断价值。本研究结果显示,ET发病年龄较早,病程更长,进展缓慢,在发病后3~5年内可无明显进展。PD发病年龄相对较晚,病程进展较快,一般在发病后5年内即有明显进展。同时,本研究结果显示,ET有震颤家族史的比例更高达35%,而PD组仅为4%。有研究显示约30%~70%的ET患者有家族史,多呈常染色体显性遗传[7-8],而PD多无家族史。因此,对于震颤患者,知晓其发病年龄、病程进展及有无家族史有助于鉴别诊断。

传统观念认为ET就是姿势性震颤,而PD是静止性震颤,这是相当片面的。虽然本研究结果显示PD以静止性震颤为主,ET以姿势性震颤为主,但临床观察仍有48%的PD患者同时存在姿势性震颤,震颤分析发现该比例高达85%。同样的,临床观察有22%的ET患者同时存在静止性震颤,震颤分析发现该比例高达39%。也就是说PD和ET同样都可以存在静止性和姿势性震颤,对于不典型病例,单纯根据临床上观察的静止性或姿势性震颤难以对二者进行鉴别,还需要有更客观、具体的震颤参数协助鉴别。

震颤分析,采用表面肌电图和加速计技术相结合的方法,可以对震颤进行定量分析。通过详细记录、分析震颤的频率、肌肉收缩模式及负重前后震颤性质有无变化,以及观察有无谐波共振和再现性震颤,可以为震颤疾病的鉴别提供更多的客观依据。本研究结果显示,在静止、姿势和负重500 g、负重1 000 g状态时,PD组震颤峰频率均较ET组低,这与既往研究结果一致[9-10]。但其实PD典型的震颤频率为4 Hz~6 Hz,而ET为5 Hz~8 Hz,很多时候两者是有一定重叠的[11],因此有时通过震颤频率无法完全鉴别,还需要结合更多的震颤参数。同时,本研究发现无论PD组内或ET组内,在静止、姿势和负重状态下,震颤频率均无明显改变。一般认为生理性震颤主要是由于外周成分的机械震荡引起,可以因为负重的减少而降低其震颤频率[12]。而病理性震颤起源于中枢,震颤频率受外界因素影响小,本研究结果也支持这种观点。既往的临床研究发现,治疗PD的药物只能降低震颤的幅度,不能改变震颤的频率[13],这也进一步说明了病理性震颤中枢振荡器具有稳定性和不可逆转性。关于PD震颤的病理生理学机制,Helmich等[14]提出了“调节-开关模型”,即PD震颤由基底节触发,由小脑-丘脑-皮质环路的节律性震荡产生。而ET的主要病理生理学机制是皮质-脑桥-小脑-丘脑-皮质环路的节律性震荡[15],震荡细胞位于下橄榄核[16]。因此通过观察负重后震颤频率有无改变有助于鉴别生理性震颤和病理性震颤,但无法对PD和ET进行区分。

既往研究发现,PD震颤主动肌和拮抗肌以交替性收缩为主,而ET以同步性收缩为主[12],本研究结果与之相符。大部分PD和ET通过结合肌肉收缩模式可以鉴别。PD和ET肌肉收缩模式差异的原因尚不明确,可能与两者震颤相关皮层电活动兴奋顺序不同,从而引起肌肉收缩先后顺序存在差异有关。

再现性震颤(re-emergent tremor,RET)也称为延迟震颤,是指PD的姿势性震颤。顾名思义,当PD患者执行姿势或运动时,震颤暂时停止或显著减弱,静止性震颤消退后,在新的肢体姿势持续后出现延迟再现的震颤[17]。再现性震颤是PD震颤的重要特征[18],有助于鉴别PD和ET。PD有可以记录到的潜伏期,而ET几乎不存在潜伏期。本研究结果显示37%的PD患者存在再现性震颤,震颤再现时间为(8.1±3.4)s,与既往研究结果大致相似[18],而ET组无震颤再现现象。有研究认为震颤潜伏期超过2.6 s对于鉴别PD有100%的特异性[19]。再现性震颤和经典的PD静止性震颤被认为是同一中枢震颤环路的两种不同现象,是由同一中央振荡器触发。PD姿势性震颤潜伏期的存在是由于在随意运动过程中,由基底节触发的小脑-丘脑-皮质环路震荡活动的短暂中断所致[14]。

谐波共振是指频谱中所含有的频率是基波频率的整数倍,这是PD震颤一个相对特征性的表现。关于谐波共振的机制,目前尚不完全清楚。从物理学的角度,非正弦或非对称性的震颤震荡信号在频谱分析中会导致更高的谐波频率,也就是不仅会在基本频率产生波形,也会在基本频率的整数倍产生谐波波峰[20],而PD震颤的波形是非线性和不对称的[21]。从电生理的角度,谐波共振被认为与震颤产生网络震荡活动增强有关[22]。既往的研究表明,谐波共振有助于鉴别PD和ET[22-23]。本研究发现,PD和ET同样都可以出现谐波共振,但PD的出现率较ET高,有一定的鉴别价值。震颤的振幅易受外界因素影响,在不同状态下震颤振幅变异较大,故未作统计学分析。

PD和ET容易混淆,有时候依靠临床症状难以鉴别。通过震颤分析震颤频率、谐波共振、肌肉收缩模式及有无再现性震颤,可以为二者鉴别提供客观、实用的依据。震颤分析具有无创、实用、可重复和经济等优点,在临床实践中有更广阔的应用和研究前景。本研究样本量小,未来需要进一步扩大样本量,同时可以与脑电图或功能核磁共振相结合进一步研究震颤相关网络的工作原理。