融媒体语境下电影观众的“入圈”与“破圈”

——2021年中国电影产业观察

2022-03-17赵燕

赵 燕

2021年,在疫情防控常态化背景之下,电影产业逐渐恢复。我国本年度电影总票房达472.58亿元,已恢复至疫情爆发前总票房的74%,其中国产电影票房为399.27亿元,占总票房的84.49%;国产票房过亿元影片超过40部,过10亿元影片达9部;年度票房前10的影片,国产影片占据8部。2021年,中国新增银幕6667块,银幕总数达到82248块。此外,2021年共生产电影故事片565部,影片总产量达到了740部。

不管是“大制作”,还是“小惊喜”,只要有好的故事,观众总会被电影吸引。从某种程度来说,电影是一种“体验型商品”,能否满足观众的“体验需求”,成为衡量一部影片市场完成度的重要指标。与此同时,电影观众在电影的生产、消费、接受与文化意义再生产等诸多方面均产生着重要影响。本文纵观2021年中国电影,试图在融媒体语境之下,分析观众的观影动机和观影需求,探究观众主体的圈层化发展现象,研究其如何在“参与的胜利”和“文本的盗猎”中“入圈”,如何有效的“破壁”和“出圈”,以便推动中国电影产业的良性发展。

一、参与的胜利:电影用户“入圈”机制分析

“‘参与’指的是成为共享的社会实践的一部分,而不仅仅是参与网络平台或网络内容”,因此参与文化“重要的不是媒介形式,而是人们如何参与到媒介中”。融媒体语境之下的媒介消费活动日益复杂化和多元化,而支撑消费活动的主要力量则是消费主体和消费行为的“参与性”。“参与性”一词源自亨利·詹金斯(Henry Jenkins)的“参与性文化”,原意指网民在获得某种身份认同的基础上,积极主动地进行网络交往、传播媒介内容、创造媒介文本。在詹金斯看来,“粉丝成为一种参与性文化,这种文化将媒介消费的经验转化为新文本、乃至新文化和新社区的生产。”以哔哩哔哩网站(以下简称B站)为例,它集观看、分享、创作等功能于一体,在短短十几年的发展中,已成为国内最受欢迎的青年亚文化社区之一,也积极建构“二次元”或“多次元”等内容的媒介生态体系。B站上既有“同人”“番剧”“鬼畜”等“二次元”的文化圈层,也有“综艺”“电影”“电视剧”等大众文化圈层,还有“国创”“知识”“科技”等主流文化圈层,这些圈层聚集了近7000个网络兴趣社群。这种社群也可称之为网络粉丝社群,它“是一个对内为成员提供意义生产与认同建构,对外代表粉丝群体与其他组织或人群互动的组织”。在B站,网络粉丝社群围绕共同的明星、偶像和文化领域,在一定的准入机制下形成了不同的话题圈和兴趣圈,从而产生了不同的“饭圈文化”。

近几年,随着多元媒介的融合发展,“粉丝”的概念逐渐被扩大至“受众”和“用户”,这也侧面显示出詹金斯理论的前瞻性,以及表明出解读当下问题的适用性。在“用户为王”的时代,粉丝、受众、用户之间的界限也逐渐模糊。一般而言,在媒介消费活动中,用户需求和用户体验是一个重要的参考指标。因此,从电影工业产品的生产闭环来看,电影在放映前、后的每个环节都会有一个相似的流程模式,即“产品+用户+需求+体验”。电影的宣发环节,与线上的映前参与形成了呼应和补充。

图1.淘票票、猫眼、时光网三个票务平台购票界面的“想看”标注

(一)观影前的线上平台预热

根据用户的消费习惯,微信、微博、抖音等不同平台会以发短信、消息提示等方式将相关话题推送给用户。同时,用户也会自行前往淘票票、猫眼、时光网等线上票务平台浏览相关的电影资讯,从而关注影片上映等信息。以不同票务平台的界面为例(如图1),用户在完成影片“想看”的标注后,平台就会定期地推送相关的内容给用户。由此,消费者就成了电影产业大数据的“需求”统计对象,而“想看”数据能够对用户的年龄、性别、职业、地域、观影喜好等进行分析和调研。此外,全国各地线下“观影团”的兴起则是以映前点映的形式让观众参与

(二)观影中的复合影院空间呈现

在当下的影院实体消费经济中,影院的空间文化建构成为吸引观众的重要因素。首先,影院内的IMAX、中国巨幕、杜比影院、LUEX、Polymax等技术配置,成为吸引观众的主要原因。其次,电影院线的负责人积极着眼于影院外的消费空间,探索影院文化的复合与升级,致力于打造以影院为核心且多业态融合、多功能复合的沉浸式电影文化空间。以上海市的上海影城为例,上海电影(集团)有限公司(简称上影集团或上影)董事长王健儿在“电影文化与城市更新的美好交融”主题发言中明确表示,上海影城即将成为上海电影中心,“焕然一新后的上海电影艺术中心,将重新定义电影与街区的关系,通过电影和建筑的对话,上影谋求在这里建立电影行业新的坐标系,创造内容创新和产业创新的范本。全新的影视文化空间,多元的电影大消费产业,将不仅改变影城本身,更将通过融入城市更新,引领和带动整个街区生活方式的焕然一新”,将影院与城市和消费紧密结合,积极创造24小时影院和网红主题影院等概念文化空间,将带动更多电影观众参与到影院观影这一相对传统的娱乐活动中去。

(三)观影后的评论分享和衍生消费

在互联网体系庞杂的多媒介文化空间中,网络用户是主要的消费群体,同时也是媒介文化的主要生产者和传播者,观影后的媒介参与就集中在电影的评论分享与衍生消费活动之中。

好的口碑和评价是电影票房后续增长力的重要助推因素,也是考验电影生产闭环的终端环节,甚至会影响到系列电影的后续创作。例如,动画电影《白蛇:缘起》在上映后引起了广泛的关注和讨论,且很多观众偏爱影片中的小青和小狐妖两个角色。2021年上映的《白蛇2:青蛇劫起》就以青蛇小青的成长故事为叙事主线,且加重了九尾小狐妖的戏份,这是电影观众反向参与电影创作的典型案例。可见,电影消费主体通过消费诉求构建了一个独特的文化空间,使某些电影按照其消费点进行生产。

观众对电影的衍生消费活动并不陌生,如美国超级英雄系列电影的衍生消费就享誉世界,北京环球影城的“对话变形金刚”和上海迪士尼乐园的“观看玲娜贝儿”成为2021年的网红打卡指标,多次上榜微博热搜。反观国内本土的电影主题公园,如海南的“冯小刚电影公社”、青岛的“东方影都”、武汉的“万达电影乐园”、扬州的“光线中国电影世界”等均采用了主题乐园的形式开拓电影的“后消费空间”。但是,本土的电影主题公园所形成的IP影响力和市场号召力却远不及好莱坞形成的“宇宙”消费与迪士尼的品牌消费。这种情境性极强的衍生消费空间表明,从消费文化到市场逻辑,切实具身的情境互动和品牌运作可以最大可能地延展电影的消费空间,从而满足新一代观众的消费需求,继而实现他们的文化性参与。

随着平台的分化和媒介的下沉,线上、线下的多元文化造就了当下的融媒体语境,也进一步培养了国内观众的观影习惯。在电影消费的产业链条和产业活动中,观众在体验电影产业附加的各种媒介产品时,也在“体验”和“使用”中被琳琅满目的媒介文化反塑造。如此,电影观众往往在这些塑造与反塑造的文化参与中,逐渐形成相对固化的圈层化意识。观众圈层化的生成逻辑则是源自个体的观影需求和情感认同,这又促使观众进一步加入和建构不同的“圈”。就像微信的朋友圈一样,不同的用户通过观影形成社会关系和情感互动的联结共同体,从而进一步保持所属圈层的活跃度和认同感。

二、文本的“盗猎”:电影用户“入圈”需求分析

“盗猎”一词最初源自法国社会学家米歇尔·德赛杜(Michel Desaidoux),指的是一种相对积极的阅读行为,即在文学禁区内的“洗劫”——读者选择性的猎取可以取悦自己的文本内容。在此基础之上,亨利·詹金斯(Henry Jenkins)对“盗猎”进行了转移和挪用,提出“文本盗猎者”概念。他认为粉丝其实是媒介文化的挑剔使用者,能够对源文本进行自我化阐释和理解,并在一定程度上决定文本的受欢迎情况,还能有效体现出受众对媒介文本消费情况的主动性和积极性。时至今日,随着媒介语境的转变和发展,亨利·詹金斯认为不应该继续给粉丝扣上“盗猎者”的“帽子”。毕竟,“盗猎者”略显野蛮。“盗猎”看似是一种不太友好的极端行为,实际上它所潜藏的“野性”才更加显露出观众主动选择的进攻性,而非信息匮乏时代的被动接受。这对粉丝和受众影响力的肯定有悖于尼尔·波兹曼所批判的“娱乐至死”,更加强调了受众的主观能动性,表现出受众文化圈层的复杂性和多样性。其实,“盗猎”行为的产生源于“需求”。观影需求促使电影文本“盗猎”的发生,而观众则在需求共同体的建构之中推动了观影群体的圈层化发展。

纵观2021年中国电影市场,有两个现象和趋势为当下电影观众的“文本盗猎”和圈层化形成做了产业化解读和数据化注释。其一是“头部”主旋律影片的票房、口碑双丰收现象,其二是直面社会议题的女性题材大爆发。

图2.2016-2021中国电影市场上映主旋律影片数量、产出票房及年总票房6

(一)主流情怀认同,助推情感共鸣

2021年的“头部”主旋律影片实现了口碑和票房的双丰收,获得了市场的良好反馈,这说明观众其实对主旋律影片有着强烈的观影需求。正如上文所述,“盗猎”源自“需求”,观众对主旋律大片的追捧很大程度上是共同的情怀认同所需,这种家国情感的共鸣需求助推观众进行电影的“文本盗猎”。从《建国大业》《建军大业》《建党伟业》“三部曲”到《我的我的祖国》《我和我的家乡》《我和我的父辈》“三部曲”,再到《长津湖》《悬崖之上》《中国医生》等影片,中国电影的主旋律创作以细腻可感、贴近观众的时代英雄、家国情怀和集体记忆引发了全国观众的观影热情,实现了历史与当下的精神碰撞与情感交流。可以说,中国的主流电影创作不仅破除了以往的宣教色彩,而且在视听影像中赓续红色血脉,拓展艺术呈现空间,成了电影市场的支撑性力量。

在主旋律电影的票房表现方面,2021年上映的主旋律影片有16部,票房达94.4亿元(如图2)。同时,通过对比近几年的引进片,我们可以发现本年度主旋律影片的强劲势头:在过去的五年中,引进片曾连续三年突破票房200亿元。2020年受全球疫情影响,引进片票房相较2019年骤降84%,仅收获39.4亿元,同时数量也从超百部下降至62部(如图3)。在国内电影市场恢复较好的2021年,引进片的数量仅70部,获得票房95.3亿元,在整年票房中占20%,不及2016年的一半。反观今年的国产主旋律电影,其总票房收入(94.4亿元)首次与引进片票房收入(95.3亿元)持平,均占年度总票房收入的20%(如图4),这也是国产主旋律影片的重要发展契机。需要说明的是,由于2020年总票房收入过低而导致主旋律影片票房收入占比高达42%的现象属特殊极端状况,数据不作为常规比较所用。

在主旋律电影的口碑表现方面,“水准高”“特效逼真”“节奏紧凑”“画面唯美”“演技精湛”“导演优秀”等高频词汇一目了然地展示了观众对主旋律电影的认可。《长津湖》《我的我的父辈》《中国医生》《悬崖之上》等主旋律电影,猫眼和灯塔的用户均给出了9分以上的高分评价,即使以评分苛刻而著称的豆瓣观众也给出了近7分的评分(如表1)。2021年,中国电影观众满意度调查报告9对48部重点国产影片开展调查,其中37.5%的影片进入“高满意”区间(≥84分),而这一比重为近7年以来最高,其中《长津湖》与《我和我的父辈》两部影片的满意度进入历史调查360部影片的前五,《革命者》《你好,李焕英》和《1921》三部影片满意度进入历史调查前十。

在国家有力的疫情防控政策之下,中国的民族故事和国家叙事逐渐降低了引进片在观众心中的神化地位,并以此为历史机遇,让更多优秀的国产主旋律影片不断点燃观众的“盗猎”欲望。这种主流情怀之下的情感认同需求,正在助推中国电影观众进行积极的“文本盗猎”,并形成稳定的情感认知。

图3.2016-2021年中国电影市场引进片上映影片数量、产出票房及年总票房7

图4.2016-2021年引进片和主旋律电影产出票房占全年大盘票房比例8

(二)女性议题聚焦,助推舆论共鸣

在当下的“她经济”景观社会之下,女性群体向来是消费市场的主力军,电影市场也不例外。诸多锁定女性观众的电影类型不断进行着风格创新,以适应女性观众的年龄、阶层和代际周期变化,进而争取更多的市场筹码。近年来,虽然“小妞电影”的讨论风潮逐渐褪去,但是女性题材电影开始更多地融入女性困境、女性成长和女性情感等社会议题,以引导观众进入影片所营造的话题语境。于是,社会议题讨论需求促使观众在理解电影文本的同时“盗取”自身所需的舆论点,并在“参与”和“盗取”中进行具备话题认同感的社会舆论表达。

纵观2021年国产女性题材电影,《我的姐姐》《明天会好的》《珍珠》《门锁》《兔子暴力》《关于我妈妈的一切》等女性题材影片一改“小妞电影”聚焦的都市丽人、职场成功、甜蜜爱恋等元素,以直面现实的视野关照女性成长困境,其中最值得讨论的当属《我的姐姐》的成功“出圈”(收获票房8.6亿元,位居年度票房榜第13位)。如图5所示,在“猫眼”482535“累计想看”人数的统计中,“女生想看”占74.9%,“男生想看”占25.1%;在“灯塔”345102“想看人数”统计中,女性占78.2%,男性占21.8%。整体而言,“猫眼”与“灯塔”想看人数的男女占比均是女性高于男性,这说明天然的性别区分也会产生相对圈层化的观影需求。此外,影片强大的社会话题性调动了很多观众(特别是女性观众)的舆论参与热情,如“二胎家庭”“姐弟情”和“受难女孩”等成为影片的营销爆点,带来观影热潮(如图6)。如图7所示,电影《我的姐姐》共发布152条抖音宣传物料,总计获赞1433.7万,关注粉丝28.4万人。此外,在影片上映前后,“父母去世姐姐必须抚养弟弟”“有了女儿后,我再也不敢生二胎了”“每个二胎家庭,都要过这一关”“一个女孩要经历多少苦难,才能长大成人”“现实中的姐弟情太好哭了”等一系列微博话题和微信热文的发布也紧紧围绕上述话题爆点同步进行。

实际上,观众在观影前的选择和观影后的分享过程中会不自觉地参与社会话题。《我的姐姐》的营销话题也契合了观众的参与所需,以高强度和高热度的社会性讨论带动影片传播热度,促使观众为实现舆论共鸣进行“文本盗猎”。由此,观众与影片之间的有效互动为电影票房保驾护航,助力其成功“破圈”,最终成为年度票房“黑马”。

表1.2021年主旋律电影代表作网络平台口碑评分对比表10

图5.《我的姐姐》“想看人数”数据截图11(左为“猫眼”想看数据,右为“灯塔”想看数据)

三、“破壁”与“出圈”:观影主体的合理建构与良性发展

中国电影观众的圈层化发展成为当下的整体趋势,这在后电影时代尤为明显。但是圈层化的积极走向其实是“破圈”。所谓“破圈”是指各个圈层能够打破彼此的间隔和壁垒,实现内容上的交流对话与融会贯通,这种现象“不仅表征粉丝群体的媒体实践,更是与融合环境密切相关的社会的融合与文化的融合”。作为“二次元”亚文化社区的B站,在近几年积极探索“破壁”与“出圈”。例如,在纪录片《我在故宫修文物》打破“次元壁”界限,深受年轻用户的喜爱之后,B站主动地靠近主流文化,得到了主流媒体和舆论的认可。2019年,央视在其官网和微博上发布了一篇名为《知道吗?这届年轻人爱上B站搞学习》的文章,称赞其“早非昔日的二次元标签可概括”,这就是B站的“破圈”案例。那么,推及电影观众圈层,要尽可能打破壁垒和界限才能有效避免圈层内部的观点极端化,扩大观众圈层外延,促进观影主体的合理构建与良性发展。

(一)年龄“破壁”

随着“Z世代”踏入社会并逐渐成为电影消费市场的主力军,中国电影观众呈现出明显的年轻化态势。从某种意义上来说,未来几年的电影市场将会属于“Z时代”。如图8所示,从2019年到2021年,“00后”观众圈层的占比从3%迅速上涨到19%,“95后”观众圈层则从22%平稳上涨到26%,“Z世代”观众圈层占据所有年龄圈层的45%,几乎占据了中国电影消费市场的半壁江山。然而,“90后”“80后”和“70后”三个观众圈层的占比均呈明显的下降趋势。随着消费市场年龄结构的演变,电影市场和影院经济也将迎来“Z世代”电影年龄圈层所带来的年轻化红利。华谊执行总裁王中磊也曾在2021年金鸡开幕论坛圆桌对话中表示,“做年轻人的电影,才是电影院的未来。”

需要警惕的是,观影并不是独属于年轻人的娱乐文化活动,调动不同代际观众(特别是“80后”和“70后”)的观影热情,将是打破观众年龄圈层壁垒的重要方式。从2021年电影市场的反馈来看,《长津湖》和《爱情神话》为电影观众的年龄圈层破壁提供了参考案例。

其一是主旋律电影《长津湖》。2021年《长津湖》打破《战狼2》创造的国产电影票房纪录,荣登中国电影票房榜首。如图9所示,《长津湖》吸引了更多年长观众,且40岁以上的购票观众数量明显高于全国平均“40岁+”电影购票用户。这说明一部好的主旋律电影创作不仅能改善观众对电影主旋律范式的固有观念,更能打破观众的年龄壁垒,拉动电影观众年龄圈层分布的合理化和优质化。

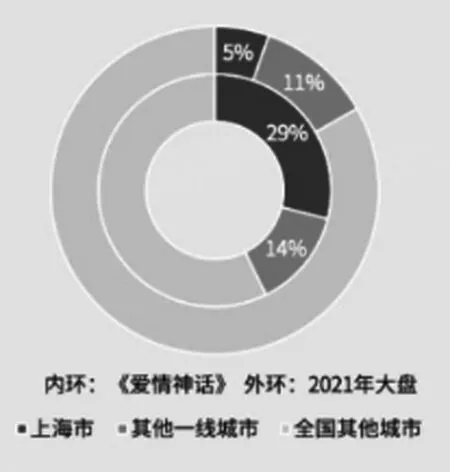

其二是沪语电影《爱情神话》。《爱情神话》均出现在“70后”和“70前”观众的占比top10影片名单中,且高居“70前”观众名单榜第一位(如表4)。影片关注中年男女的爱情故事,贴近上海市民生活,在全国各地尤其是上海地区引起了极大的关注。从《爱情神话》的票房占比、受众年龄和地域排片等情况可以看出,40-50岁的上海观众成为重要的观影消费群体(如图10)。不同于《长津湖》带给观众的集体情怀和情感共鸣,这部稍显文艺气质的电影能够有效带动“70后”的观影热情,同样为观众年龄圈层的破壁创造了一个现象级“神话”。

图6.《我的姐姐》上映期间社会话题热度指数统计12

图7.《我的姐姐》抖音官方账号数据

图8.2019-2021年中国电影市场购票用户年龄圈层占比统计表15

(二)需求互动

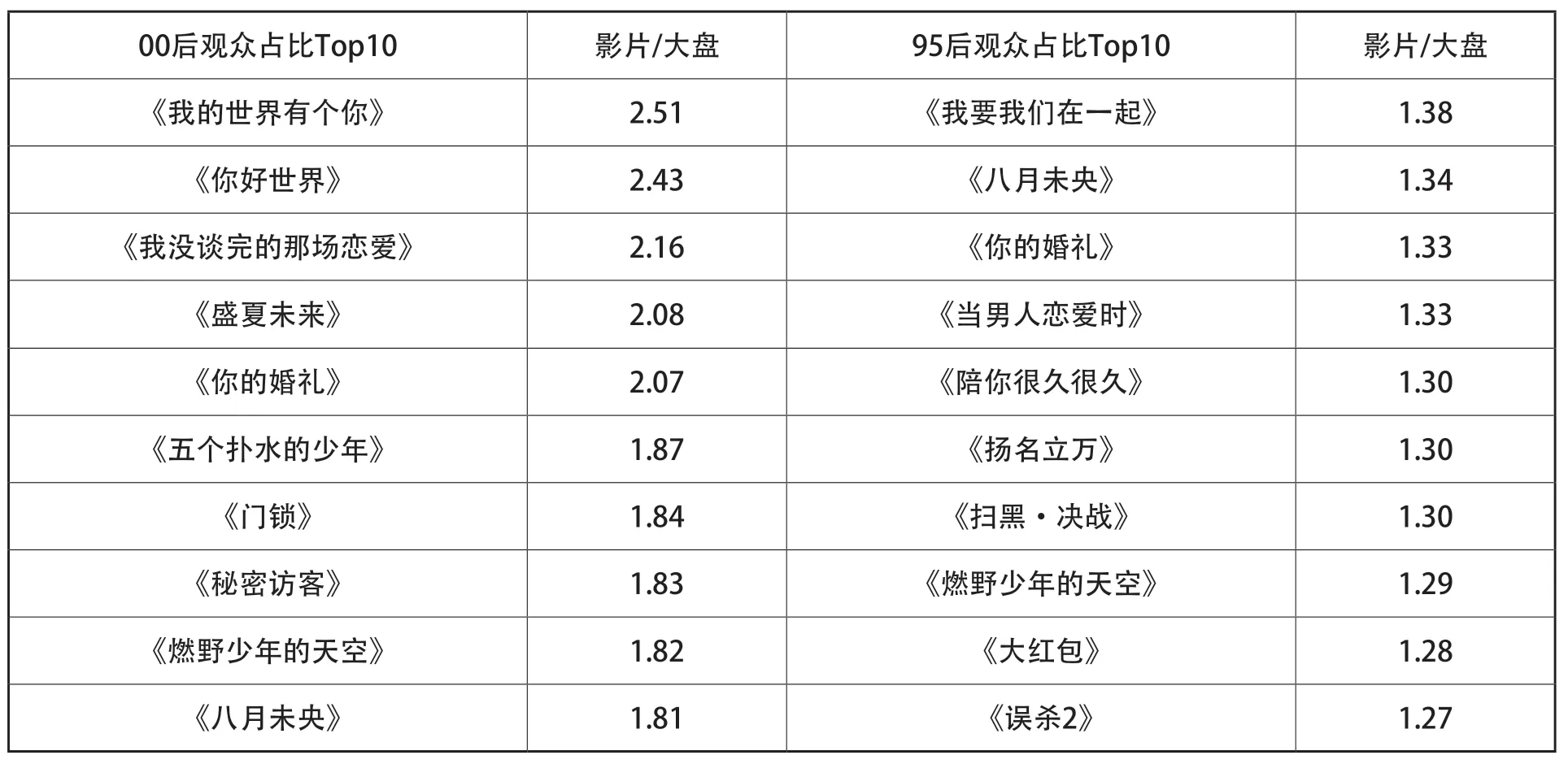

上文谈及观众的年龄圈层与代际关系,年龄圈层的更迭也意味着观众观影需求的不同。从2021年票房收入5000万元以上影片中不同代际观众的占比统计来看(如表2、表3、表4),通过对比可以发现不同观众年龄圈层有着差异明显的观影趣味。从电影的类型来看,“00后”和“95后”热衷“青春+恋爱”题材电影,如《我的青春有个你》《我没谈完的那场恋爱》《我要我们在一起》等,说明这代人的关注点还在恋爱与交友上,因而更加注重影院观影的社交属性;“90后”观众的观影口味并没有明显的类型化现象;“80后”的观影口味跟“00后”和“95后”形成了鲜明对比,主要聚焦于动画电影。他们大多为人父母,需要带领下一代进行娱乐观影,而动画电影便成为首选;“70后”和“70前”的观众则是以《铁道英雄》《长津湖》《1921》等主旋律情怀大片为主,这也进一步印证了上文所论,即“40+”观众多为了情感共鸣进行电影的文本“盗猎”。

对于非专业的普通电影观众而言,观影本质上是一种娱乐消遣方式。其实,大多数观众已基本形成了相对固定的观影习惯,在观影选择上也遵循着以下几个要点:一是影片的热度。观众是否知道这部影片,即影片是否有营销爆点;二是认知。观众是否对这部影片感兴趣,即影片内容是否能够满足观众的需求;三是首选。在满足上述两个指标的情况下,观众在某个特定档期之下,是否会选择这部影片。观影习惯的养成同时也是观影需求的体现。纵然观众年龄与观影趣味有着紧密的联系,但这并不意味着要将观众的观影需求进行程式化限定。如何吸引更多年轻人观看主旋律大片,如何吸引更多中年人喜欢爱情片,如何吸引更多老年人进入电影院观影……这些皆是拓宽观众年龄圈层,实现观众需求互动的有效途径。就像B站年轻用户群体对“二次元文化”与“主流文化”的兼容并包一样,在“破圈”中产生意想不到的效果。

图9.《长津湖》和《战狼2》观众年龄画像对比表16

图10.《爱情神话》票房占比统计表17

表2.“Z世代”00后+95后观众圈层占比TOP10影片统计表18

(三)政策引导

后疫情时代,观众已逐渐走进影院,观影活动也基本不受疫情影响,但是有效促进观众主体的良性发展依然需要相关电影政策的引导。目前国内电影市场存在两个明显问题:其一是“头部影片”集中,“腰部影片”不足;其二是档期固化和集中化,这两个问题关系电影市场的供需,直接影响到观众观影行为的进行。

表3.“90后”“80后”观众圈层占比TOP10影片统计表19

表4.“70前”+“70后”观众圈层占比TOP10影片统计表20

在2021年度票房前10影片当中(如图11),除《长津湖》《你好,李焕英》《唐人街探案3》“三巨头”之外,影片票房从《唐人街探案3》的45亿元断崖式下滑到《我和我的父辈》的14亿元,中间20-30亿元的“腰部”票房时段出现严重断档,前三部头部大片收入占据年度总票房收入的30%之多(如图11)。“腰部影片”的缺乏使得电影票房的收入压力重点集中在极少数“头部影片”,“尾部小体量影片”的生存空间被不断挤压,很难为整体年度票房造势。票房大盘基本依赖于几部头部爆款大作,这种不健康的票房分布,并不利于电影

市场的良性发展。此外,影片电影档期的固化和集中化问题导致电影的票房收入过于依赖节假日档期,长此以往难以培养观众的“日常性观影习惯”。因此,片方在注重节假日档期营销的同时,也应该注意“周末营销”,每年的52个周末即52个票房增长点。在影片质量和口碑过硬的前提下,尽可能把握好周末档时机,调动起观众的非档期观影热情。

2021年11月,国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》,规划聚焦建成电影强国的愿景目标,为中国电影事业的发展提出了很多指导性意见。电影的生产和创作应该在规划的意见性统筹之下,准确把握作为“文本盗猎者”观众的观影需求,在“产品+用户+需求+体验”的综合考量之下,不断进行电影生态系统的动态化“破壁”与“出圈”,助推中国电影产业的发展和完善。

图11.2021年中国票房前十影片榜单22

结语

2021年中国电影的圈层化现象渐显,观众在融媒体语境下的“文化参与”中“入圈”,塑造与反塑造着多元的媒介文化。为有效去除圈层化壁垒,既要打破观众的年龄圈层,拓宽观众的年龄界限,又要注重不同年龄圈层的观影需求、互动,在电影政策的正向引导之下,在“入圈”与“破圈”中打破圈层间隔,促进中国电影观众的良性发展,从而促进中国电影的发展。

1数据来源:国家电影局网站,全年总票房和银幕总数保持全球第一https://www.chinafilm.gov.cn/chinafilm/contents/142/4075.shtml.

2[美]亨利·詹金斯,[日]伊藤瑞子,[美]丹娜·博伊德著.参与的胜利:网络时代的参与文化[M]杭州:浙江大学出版社,2017:11.

3陶东风.粉丝文化读本[M].北京:北京大学出版社,2009:10.

4王艺璇.网络时代粉丝社群的形成机制研究——以鹿晗粉丝群体“鹿饭”为例[J].学术界,2017(03):100.

5海上电影:上海电影(集团)有限公司官网[EB/OL].http://www.sfs-cn.com/node3/node8319/u1ai1567870.html.

6数据来源:“灯塔专业版”。

7同6.

8同6.

92021年中国电影观众满意度调查由中国电影资料馆和中国电影艺术研究中心联合发布

10表格根据“猫眼专业版”“灯塔专业版”和“豆瓣电影”相关数据整理而成。

11数据来源:“猫眼专业版”和“灯塔专业版”。

12数据来源:猫眼电影2021年中国电影市场数据洞察。

13张华,崔宝月.“出圈”:媒体融合环境下的社群行为迁移[J].青年记者,2020(18):12.

14Mob研究院:《Z世代大学生图鉴》[EB/OL].https://www.mob.com/mobdata/report/72.

15数据来源:猫眼电影2021年中国电影市场数据洞察。

16同15.

17同15.

18同15.

19同15.

20同15.

21国家电影局:国家电影局关于印发《“十四五”中国电影发展规划》的通知https://www.chinafilm.gov.cn/chinafilm/contents/141/3901.shtml.

22同15.