科学论证取向的HPS教学设计

2022-03-17张健峰李钦妍陆国志

张健峰 李钦妍 陆国志

摘要:以“苯分子的结构”为教学内容,将科学论证与HPS教育模式有机融合,分别对图尔敏论证模型和HPS模式进行了改进。应用“显性”科学本质教学方式,融合HPS教育模式引导学生开展科学论证,使学生在获得知识的同时能够增强对科学本质的理解。

关键词:HPS模式;科学论证;苯分子的结构;“显性”科学本质

文章编号:1008-0546(2022)03x-0041-05 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.03x.010

一、相关概念解读

“显性”科学本质教学

科学本质是科学教育目标的重要组成部分,它主要包括“科学是什么?“科学能做什么?”和“科学是怎样发展的?”三个方面。《普通高中化学课程标准(2017年版,2000年修订)》在教学策略中多次提到了要从化学史和现代科学技术发展两个角度精选教学素材,以促进学生对科学本质的理解[1]。目前在基础教育领域中,研究和应用最多的科学本质是莱德曼提出的关于科学本质的七个方面的理解:(1)科学知识需要基于观察和推理获得,观察和推理存在区别;(2)科学知识的理论负载性;(3)科学理论和定律的區别;(4)科学知识的创造性和想象力;(5)科学知识的社会和文化嵌入性;(6)科学方法的多样性;(7)科学知识的暂定性[2,3]。“显性”科学本质教学方式是指在教学过程中,教师有意识地通过提问和讲解科学本质内涵来促进学生对科学本质的理解。研究表明,显性科学论证教学能够有效地提高学生对科学本质的认识[4]。

2.图尔敏科学论证模型

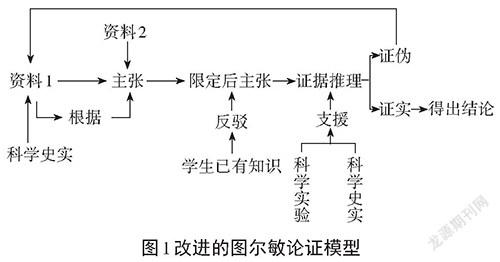

科学论证是科学实践的一种,科学论证的重要价值之一就是促进学生对科学本质价值的理解。科学论证是指基于资料,提取证据,得出结论的“证据推理”式科学活动,采取科学论证进行教学,有助于培养学生“证据推理与模型认知”的化学学科核心素养。目前研究最广泛的论证模式是图尔敏论证模型(TAP),其主要包括资料、根据和主张三个要素,完整模式还包括限定、支援和反驳[5]。

3.HPS教育模式

HPS是科学史、科学哲学和科学社会学的简称,英国的奥斯本和孟克最早提出将其与建构主义相结合,建立了科学教育领域中新的教育范式[6]。HPS教育模式包含六个教学步骤:(1)提出问题;(2)引出概念;(3)学习历史;(4)设计实验;(5)呈现科学概念与实验检验;(6)总结与评价[7]。吴晗清认为以上的教育模式在对化学史的处理和化学史与社会的发展之间存在着诸多问题,提出了改进的HPS教育模式[8]。本文将改进的HPS教育模式与科学论证相融合,使用的HPS教育模式分为四个步骤:(1)社会热点,创设情境,引出概念;(2)回溯历史,科学论证,学习概念;(3)体会历史,科学论证,深化概念;(4)总结历史,回归社会,深化评价。

HPS教育模式既可以为科学论证提供论证资料,也可以从科学史的角度为科学论证提供“支援”和“反驳”。笔者在尝试将科学论证融入到HPS教育模式中将图尔敏论证模型进行了改进,如图1所示,改进后的论证模型体现了论证资料的来源主要为科学史实,学生可以带着问题去分析科学史,学习科学概念。

搜索有关苯的教学设计,基本都应用了化学史实进行教学,但没有发掘化学史背后的科学本质内涵[9-11],“苯分子的结构”一课吸收其中的优点,将化学史实的呈现系统化,融合“显性”科学本质与论证相结合的方式提升学生对科学本质的理解。

二、“苯分子的结构”教学过程

1.教学设计背景

从教学内容的角度看,课程标准在内容要求中提到了“要以苯分子结构为例讨论碳原子的成键方式”,通过对新旧教科书的对比分析可知,新教材在必修阶段中降低了对“苯”的化学性质的要求,只需学生掌握苯分子的结构特点。虽然关于苯的教学内容减少了,但是在“科学史话”栏目中依然有关于苯的结构的资料。由此可见,通过化学史来讲授苯的分子结构具有一定的可行性。

从学情的角度看,学生已经学习了甲烷,乙烯等简单的有机化合物以及它们的化学性质,具备一定的有机化合物的结构理论基础,能够独自写出有机化合物的结构简式,也就具备了提出主张,阐述证据的前提条件。苯分子中碳原子的成键方式与以往有所不同,对于没有学习过杂化轨道理论的学生来说理解大π键具有一定的困难,呈现科学史实有利于学生理解科学家们对这一特殊化学健的认识发展历程。

综上所述,苯分子的结构一课背后蕴含着丰富的科学史料素材,认识苯分子的结构有利于学生了解碳原子成键方式的多样性,能够更好地帮助学生完成碳原子成键方式的知识衔接。无论是从知识本身的视角还是从史实背后的科学本质视角,学习苯分子结构的发展史都是很有必要的。

2.教学目标

本节课的教学目标是以苯分子结构的发展史为内容载体,以苯分子内存在大π键为知识载体,以科学论证为学习方法,促进学生对科学本质的理解。故将本课的教学目标设计为:

(1)通过对苯分子结构发展历程的学习,认识有机化合物中碳原子成键方式的多样性。

(2)通过科学家对苯分子结构的探究历程,体会科学知识的暂定性和理论负荷性。

(3)通过科学论证苯分子的结构,体会科学方法的多样性,明确观察和推理的区别。

(4)通过讨论分析“苯”对生活的利与弊,体会科学知识的社会和文化嵌入性。

3.教学思路

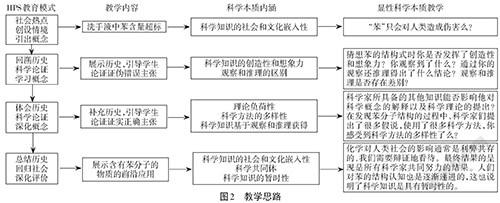

本节课以HPS为教学模式,以化学史实为教学内容,以显性科学本质和科学论证结合的教学方式,讲授科学本质内涵,教学思路如图2所示。

4.教学流程

(1)社会热点,创设情境,引出概念

【新闻展示】疫情期间,美国在线药局抽检美国干洗手液,结果发现,某些干洗手液“苯”的含量超过联邦食品暨药物管理局的安全限制高达八倍。苯是一种剧毒的物质,长期大量接触会对人体造成不可逆的伤害。

【教师讲解】苯只会对社会和人们造成损害么?其实人们在刚刚发现“苯”的时候,苯分子一度成为“明星分子”,关于它的结构也曾成为化学界研究的焦点。今天让我们转换为科学家的身份,重新探究苯分子的结构。

设计意图:疫情期间,洗手液是个人防护的必需品,而洗手液中如果含有过量的有毒成分则会起到相反的效果。选择以上社会热点问题,创设真实的教学情境,引发学生对苯及苯的结构的思考,进而思考化学物质对人类社会的利与弊。

(2)回溯历史,科学论证,学习概念

【历史呈现】(资料1)在1825年左右,伦敦开始使用煤气来照明。在煤气的生产过程中,除了这种大量的可供照明用的气体以外,还留下了一种油状的液体,法拉第对此产生了极度浓厚的兴趣,他从中分离出了一种固定组成为含碳量为92.3%,含氢量为7.7%的有机化合物。他把这种化合物叫做“氢的重碳化合物”。在有机化学正确的分子概念和原子价概念建立之后,法国化学家日拉尔等人又确定了苯的相对分子质量为78,推出分子式为C6H6。苯分子中碳的相对含量如此之高,使化學家们感到惊讶。如何确定它的结构成为当时科学家们共同面对的问题。

【教师提问】我们已经学习了甲烷和乙烯,知道了每个碳原子周围有四个化学键,请同学们依据资料1,尝试写出你所猜想的苯分子的结构式或结构简式。

【学生猜想】(提出主张)

CH2=CH-C≡C-CH=CH2,

CH3-C≡C-C≡C-CH3,

CH≡C-CH=CH-CH=CH2……

【教师引导】你是凭借什么写出你所猜想的结构式呢?在这个过程中有没有发挥你的创造力和想象力呢?

【学生解释】(阐明根据)每个碳原子有四价,氢原子越少,碳碳双键或三键就越多。在这个过程中我根据之前学习的烯烃知识加上自己想象提出了猜想。

【历史呈现】(资料2)随着科学家们对苯的深入研究,1860年左右,科学家们发现苯在铁粉的存在下能与液澳发生取代反应,但是取代产物只有一种。

【教师引导】同学们,资料2说明了什么,让我们来看看谁的猜想符合资料2提供的信息。

【更正猜想】(限定后主张)说明了苯分子中只有一种类型的氢原子,那么只有CH3-C≡C-C≡C-CH3有一种氢原子。

【验证猜想】(提出反驳)碳碳三键和碳碳双键一样,都可以使酸性高锰酸钾溶液和澳水褪色,苯分子可以么?

【实验验证】苯没有使酸性高锰酸钾溶液褪色,也没有使滨水褪色,但是苯萃取了澳水中的澳单质。

【教师引导】在以上的实验中你观察到了什么?通过你的观察还推理得出了什么结论?观察和推理是否存在着差别?

【同学回答】(论证证伪)通过观察实验现象可以得知,苯并没有和酸性高锰酸钾溶液与澳水反应,推理得出苯中并不存在着碳碳三键或碳碳双键,我们的猜想是错误的;还观察到苯可以萃取澳水中的澳,推理得到苯的密度要小于水。观察是对现象的直接客观描述,推理需要对现象做出原理性解释。

设计意图:展示苯的发现历程的化学史实,提供驱动性问题和必要的教学指引,引导学生主动开始论证,从分析资料,提出主张,到提出反驳和验证主张,学生都可以利用所学知识进行科学论证,通过科学实验现象分析观察和推理科学的本质。

(3)体会历史,科学论证,深化概念

【历史呈现】(资料3)1861年,奥地利中学教师洛希米特在私下出版的《地理描述中的有机化学结构公式》一书中提及苯有可能是一种环状结构,洛希米特也曾经成功地表示了烯丙基,丙烯和环丙烷等物质结构,也是第一个正确地表示双键和三键结构的科学家。洛希米特的猜测为后人研究苯分子的结构提供了新思路[12]。

【教师引导】通过材料我们可以看出,尽管洛希米特只是一个中学教师,但是他对有机化学的贡献不容小觑。那么我们尝试从洛希米特的角度再次猜想一下苯的结构吧。

【历史呈现】(教师讲解)有一位科学家和大家提出了相同的猜想,他就是曾提出“碳链理论”的凯库勒,凯库勒1847年进入吉森大学学习建筑,在学习过程中受到了李比希的影响而把注意力转向化学。他曾是杜马、热拉尔和威廉姆逊的学生,长期进行有机化学的研究。凯库勒认为,苯可能是一个很稳定的“核”,1865年凯库勒首次满意地写出苯的结构式,1866年他画了一个有单、双键空间模型的草图,如图3 所示,这与大家现在猜测出来的结构是等价的[13]。凯库勒说自己想出环状结构是由于做了一个梦,梦到一条蛇突然咬到了自己的尾巴,一直在眼前旋转。大家想一想凯库勒提出自己的猜想完全是偶然的么?其中有没有自己想象的成分在呢?这能否说明科学家所具备的其他知识会对科学概念的解释以及科学理论的提出产生影响呢?

【学生思考】凯库勒猜想出苯的环状结构既是偶然的也是必然的,虽然有可能是梦给了他提示,但是这也和他最初学习的建筑学知识和长期研究有机化合物的经历有关。

【学生思考】(提出反驳)这种单双键交替的结构理论上也可以使酸性高锰酸钾和滨水褪色,但实际上并没有,凯库勒的猜想也是错误的么?

【教师引导】没错,尽管凯库勒提出了苯分子为单双键交替的结构,但是仍然无法解释苯与高锰酸钾和澳水的反应。现代科学研究表明苯的邻位二元取代物只有一种,这又说明了什么呢?

【确定猜想】(修正主张)这说明苯分子的六个碳

设计意图:利用关于发现苯的结构的真实史实,帮助学生突破论证难点。应用显性科学本质的教学方法引导学生正确分析凯库勒提出苯的正确结构的化学史实,使学生能够认识到科学知识的理论负荷性,科学方法的多样性以及科学知识的社会和文化嵌人性。

(4)总结历史,深化评价,回归社会

【总结历史】从法拉第发现苯,一直到科学家利用现代科学技术观察到苯的真实结构。在这一漫长的过程中,有许多科学家投身于苯分子的结构研究,最终结果的呈现是所有科学家共同努力的结果。在这个过程中,人们对苯的结构认知是逐渐递进的,这也说明科学知识在一定时期内是具有暂时性的。

【教师引导】我们在这节课上课时就说明了苯对人体有害,其实化学对人类的影响通常是利弊共存的,在有关苯的化合物中,我们提到的并五苯分子就有很大的科技价值。

【科技前沿】近日,材料学家开发出了可以应用于健康检测的柔性类皮肤材料,它可以检测穿戴者的心率等生命特征,并且这种柔性皮肤已经应用于检测冠状病毒。最早研发出这类材料的科学家是来自东京大学的染谷隆夫,他率领团队开发出一种由并五苯有机半导体材料以及金、铜电极层制成的小型压力传感器[14]。

【教师总结】从“苯”的结构的发现历程来看,没有任何一个科学进展是偶然取得的。虽然我们目前掌握了苯分子的结构,但是关于其相关化合物的合成仍然是研究的重点,科学就是在一个又一个问题的解决中发展的,而发展的最终结果是应用于社会,促进科学的进步。

设计意图:通过总结苯的结构的发现历程,使学生认识到科学共同体和科学知识的暂时性的科学本质;最后将有关苯分子的最新科学研究作为拓展介绍,与本节课的开头进行呼应,虽然不尊重客观事实使用化学物质会给人类带来危害,但是化学也会给人们带来更多的便利与好处。

三、教学建议

1.增强史实与教学的融合性

科学史一直是科学教学最好的教学素材,然而在使用科学史进行教学的过程中,要注重科学史的呈现方式,不要以单一的方式来呈现,避免史实呈现的僵化,增强史实与教学的融合性。例如:在以上教学设计中,需要学生提取有关信息,形成证据,提出主张的化学史是以资料卡片的形式呈现的,关于凯库勒梦到苯的环状结构这一化学史,学生容易产生误解,这就需要教师通过讲解呈现化学史。

2.增加显性科学本质教学在化学史中的应用

在用化学史进行教学时,教师要更多地带领学生分析化学史,挖掘其中所蕴含的科学本质,并通过显性语言提问学生,将科学本质教学外显化,常态化,促进学生对科学本质的理解。例如在苯分子结构的发现历程中,学生通常可以看到结构的逐渐完整和完善,却很少能认识到科学家们提出的猜想无论对错都在一定程度上促进了科学理论的完善,教师应通过显性语言的提问使学生认识到其背后“科学共同体”的本质。

3.重视HPS素材的选取与应用

HPS素材不仅仅指科学史,还包括科学知识的本质、科学探究的本质、科学事业以及科学与社会之间的相互影响等其他维度的内容。因此,在进行HPS教育时,不要只把重点放在教学过程中需要呈现的科学史上,在创设情境时可以选择与教学内容相关的时事新闻与最新的科研成果,要把握好课程标准中有关HPS内容的教学建议,选择多方面多维度的HPS素材。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]严文法,王小梅,李彦花.新课标视域下化学史的科学本质教育功能研究[J].化学教学,2020(1):3-7.

[3]Lederman N. G.,Abd-el-Khalick F.,Bell R. L.etal. Views of Nature of Science Questionnaire:towards Valid and Meaningful Assessment of Learners Conceptions of the Na?ture of Science [J]. Journal of Research in Science Teach?ing,2002,39(6):497-521.

[4]趙亚杰,刘瑞,罗小凤.“显性”科学本质教学与论证结合对学生科学本质观影响的研究综述[J].化学教育(中英文),2020,41(09):62-68.

[5]Martin Monk,Jonathan Osborne. Placing the History and Phi?losophy of Science on the Curriculum:A Model for the Devel?opment of Pedagogy [J]. Science Education,1997,81(4).

[6]袁维新.HPS教育:一种新的科学教育范式[J].教育科学研究,2010(07):48-51,55.

[7]吴啥清,何婷.新课标“硅及其化合物”定位的嬗变与教学重构——基于HPS模式改进的教学设计[J].化学教育(中英文),2021,42(09):46-52.

[8]任红艳,李广洲.图尔敏论证模型在科学教育中的研究进展[J].外国中小学教育,2012(9):28-34,40.

[9]朱鹏飞,徐惠.“苯”的教学设计[J].化学教学,2014(1):40-43.

[10]艾水高.以化学发展历程为线索的教学设计——以“苯分子结构的确立”为例[J].化学教学,2014(9):44-47.

[11]闫银权.基于“证据推理与模型认知”培育的教学——以“苯”的教学实践为例[J].化学教学,2020(2):51-55.

[12]苏敏.比凯库勒更早发表苯结构的化学家——约翰·约瑟夫·洛希米特小传[J].化学教育,1994(5):46-48.

[13]J.R柏廷顿著,胡作玄译,化学简史(第1版)[M].桂林:广西师范大学出版社,2003:231-232.

[14] Sanderson K. Electronic skin:from flexibility to a sense of touch[J].Nature,2021,591(7851):685-687.