民国时期中国斐陶斐励学会考述*

2022-03-16彭泽平

金 燕 彭泽平

(西南大学教育学部 重庆 400715)

博耶认为,“我们在学术方面所急需的,是要让学者们努力建设一个知识分子共同体”[1],凸显了学术共同体对学术发展的重要意义。20世纪20年代,为奖进学业、发展学术、推进学术研究和加强学术机关之联络,我国在国立北洋大学美籍教授爱乐斯(J·H·Ehlers)的倡导下建立了由大学校长、教授和优等毕业生共同参与的学术共同体——中国斐陶斐励学会。斐陶斐是希腊字母“Phi”“Tau”“Phi”的音译,分别代表哲学(Philosophia)、工学(Techologia)、理学(Physiologia)。自1921年5月25日发起成立中国斐陶斐励学会总会以来,当时诸多大学积极响应并纷纷建立分会,选拔了一大批学业优异并有志学术研究的会员,在奖进学业、鼓励研究、推进学术和促进高等教育机关之联络方面发挥了重要作用。

目前学界对此会已有关注。天津大学校史编辑室在《北洋大学—天津大学校史资料选编1》一书中以资料形式呈现了《中国斐陶斐励学会章程》。此外,西南交通大学校史编辑室所编的《西南交通大学(唐山交通大学)校史第一卷》、王杰的《学府探赜:中国近代大学初创之史实考源》都对中国斐陶斐励学会的发展史实有所说明。另外,一些著作在谈到与中国斐陶斐励学会相关人物时也对此会情况有所介绍,如《智者乐水:林炳南传》《朱元鼎画传》《科技托起中国梦:钱学森从这里走来》等。总体来看,学界已有研究成果主要表现为资料性的介绍,主要对1935年以前该会的发展情况做了较为翔实的描述,有助于我们初步把握该会的基本面貌,并为进一步的研究提供了资料。然而,作为一种舶来品,关于该会何以能引入中国、在社会历史变迁中的命运如何、基于什么样的组织架构进行运作、学会职员与会员基本情况等方面的关注,是认识该会历史贡献的关键,也是深化对该会认识的前提,但目前鲜见相关研究成果。本文基于学界已有成果,结合民国报刊的相关记载情况,尝试对上述问题进行回答,以期对深化该会研究有所裨益。

一、中国斐陶斐励学会创建的历史背景

“教育救国”是近代以来中国学人的共同愿景。晚清以来,面对当时风云突变的世界形势以及在历次战争中的惨痛教训,有识之士开始注目西学,并对以科举考试为中心的儒学教育进行无情的批判。龚自珍对传统教育扼杀人才进行批判,疾呼“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”,呼吁培育新式人才治国理政。张之洞著《劝学篇》,并在其序言中对晚清以来轻学现象进行了批判,深刻地指出:“窃惟古来世运之明晦、人才之盛衰,其表在政,其里在学”[2],倡导在中体西用的文化框架下学习西方,以求御侮图强。由此,我国逐渐废除科举制度,大力开办西式学堂。晚清开明知识分子的文化转向及其文化试验,极大地促进了西学在中国的传播,知识界掀开了“教育救国”的序幕。在此背景下,饱经“欧风美雨”沐浴的新式知识分子开始带着“教育救国”的人生信条远渡重洋。蔡元培留学德国,深切地感受着知识的力量和学术的价值,认为“一个民族或国家要在世界上立得住脚——而且要光荣地立住——是要以学术为基础的……学术昌明的国家,没有不强盛的;反之,学术幼稚和知识蒙昧的民族,没有不贫弱的”[3],并由此走上了“学术救国”的人生道路。胡适赴美留学,在领略了实践取向的治学路径之后开始倡导“学术救国”,认为“救国不是摇旗呐喊能够行的;是要多少多少人投身于学术事业,苦心孤诣实事求是地去努力才行……我主张要以人格救国,要以学术救国”[4]。

知识精英结成学术团体是推动学术发展的重要力量。早在1776年,美国威廉·玛丽学院便成立了AlphaKappa Delta,意为“哲学,生命的指引”[5],用以奖励文科优秀大学生。此后,成立此类组织者有“耶鲁(一七八○)、哈佛(一七八一)与达茂(Dartmouth)(一七八七)等校。且经哈佛之倡导,该会旋即去其秘密之色彩,而成为公开之组织”[6]。自AlphaKappa Delta成立以来的五十年间,其在促进美国大学哲学与文学研究中发挥了重大作用。

第二次工业革命以来,随着科学技术在社会发展中的地位逐渐被重视,奖励和发展科学研究受到美国重视。在此背景下,以奖励和发展科学技术研究为目的的各种专业荣誉学会开始出现。1886年,美国康奈尔大学工程系学生和教员联合发起成立了科学研究荣誉学会(Sigma Xi),旨在“鼓励各种大学之研究。无论理论科学,或应用科学,均在其范围之内”[6]。该会会务包括集会和办理刊物两项,数十年间,在促进科学研究方面发挥了重要作用。民初以来,随着中美教育交流日益深入,一些美国高等教育办学经验也随之被引进中国,并因契合中国发展需要而得到推广。中国斐陶斐励学会的成立即是一个典型,它倡导奖进学业和推动学术,契合了近代以来学术救国的时代追求,得到了诸多大学的积极响应。

二、中国斐陶斐励学会的演进历程

中国斐陶斐励学会自1921年5月25日国立北洋大学美籍教授爱乐斯发起倡议以来,先后经历了筹备与初建、恢复与发展和逐渐消退三个阶段。

(一)中国斐陶斐励学会的筹备与初建时期(1921—1930年)

作为美国高等教育的受益者、美国优秀大学生荣誉学会的亲历者以及高等教育的从业人员,国立北洋大学土木工程学门建筑工程学系教授爱乐斯(J·H·Ehlers)于1921年5月25日向当时中国政府教育部门负责人、著名大学校长发出了建立全国励学会的倡议,并先后三次以通函形式对励学会的组织名称、组织管理、组织成员及其选拔规则、会章会徽等提出建议。

在1921年5月25日第一次通函报告当中,爱乐斯提出了以“斐陶斐(Phi Tau Phi)”作为励学会会名,用以代表哲学(Philosophia)、工学(Technologia)和理学(Physiologia)三种学术。与此同时,提出设立董事会负责斐陶斐励学会日常事务管理,并提议第一届董事会成员为范源濂、郭秉文、胡适、张伯苓、司徒雷登、卜舫济、包文和爱乐斯等,其中爱乐斯担任励学会总干事。从董事会成员名录可以看出:其中既包括政府部门负责人、私立大学校长、教会大学校长,也包括国立大学著名教授;既包括综合性大学、专科学校,也包括高等师范学校,充分反映出了建立全国性学术组织的初衷。与此同时,规定优秀毕业生亦可拥有斐陶斐励学会会员资格,由“各校于每届毕业生中遴选百分之五为本会会员”[7]。自倡议发起以来,建立全国性斐陶斐励学会的倡议得到了国内各大高校的积极响应。截至1921年10月25日,已有燕京大学、国立北洋大学、唐山交通大学、金陵大学、东吴大学、圣约翰大学、上海交通大学、文华大学、华西协和大学、山西大学、岭南大学等校成立或开始着手设立斐陶斐励学会分会[8]。在1921年10月25日第二次通函报告中,爱乐斯对考察全国各大学斐陶斐励学会分会设置情形、本会会徽图案进行说明,并就福建协和大学和湘雅大学提请设立分会、增选叶恭绰为董事会成员等事由提请董事会考虑。与此同时,许可香港大学、国立北京大学、国立东南大学三校设立分会。随后,在1921年第三次通函报告中,爱乐斯再次就大会会章草案、会徽以及新一届董事会成员等提出建议。在此次通函报告中,董事会成员名录发生了变化,拟定罗忠忱、张伯苓、卜舫济、司徒雷登、包文、爱乐斯担任董事会成员。与第一次通函报告相比,董事会成员中去掉了政府部门代表,董事会成员全由高校校长、教授担任,充分显示了斐陶斐励学会的学术取向。

在前期筹备基础上,1922年5月4日,斐陶斐励学会第一次全国大会在上海召开,上海交通大学、国立东南大学、燕京大学、圣约翰大学、金陵大学、华西协和大学6校共计14名代表参会。会议讨论并通过了斐陶斐励学会章程草案,并推选郭秉文为斐陶斐励学会会长,李斐英、司徒雷登为副会长,牛惠生为总干事,张廷金为副总干事,包文、张伯苓、卜舫济为委员。

由上可以看出,筹备委员会在中国斐陶斐励学会筹备阶段已对组织形式、成员资格、组织性质等进行明确规定,这为各高校斐陶斐励学会分会的建立提供了行动指南。

(二)中国斐陶斐励学会的恢复与发展时期(1930—1937年)

自1922年5月4日第一届全国大会召开之后,中国斐陶斐励学会会务经历了长达7年之久的沉寂。就沉寂原因而言,推断可能有以下两点:一方面,与爱乐斯的失意与离职国立北洋大学有关。作为斐陶斐励学会的发起人,爱乐斯在该会筹备阶段均担任总干事职务,而在第一届全国大会组织成员名录当中,已没有爱乐斯。据资料显示,“北洋大学土木工程学门建筑工程学教授美国人爱乐斯1920年6月至1922年10月任教北洋大学”[9],可见其在1922年10月后已离职北洋大学。另一方面,20世纪20年代以来,中国民众的民族情绪觉醒,社会各界强烈谴责教会大学的宗教性和侵略性,并由此发起了非基督教运动和收回教育权运动。从中国斐陶斐励学会初建时期情况来看,教会大学分会在其中占据半壁江山,且董事会成员中教会学校校长、教授也占有多数席位。中国斐陶斐励学会中的美国化、宗教色彩极其浓厚,“惟以前此会多用英文”[7]。在此背景下,为谋求教会大学的发展,基督教大学纷纷向中国政府立案并走上了中国化的发展道路,并未着手建立、发展和维持中国斐陶斐励学会分会事宜,“尔时各分会中有尚未成立者亦有已成立而停顿或取消者”[8]。自20世纪30年代以来,不少教会大学都实现了中国化改造。因此,从1930年2月4日第一届董事会会员在上海开会、中国斐陶斐励学会会务由此恢复的史实来看,第二个原因应该为最主要原因。

1930年2月4日,第一届董事会会员在上海开会,讨论通过了圣约翰大学教授牛惠生总干事辞职、选定燕京大学胡经甫教授和东吴大学戴荪教授为副总干事等事宜,并议决在上海召开第二届全国大会。1930年7月7日,第二届全国大会如期召开,主要讨论中国斐陶斐励学会改组事宜。从此次会议结果来看:选举了新一届董事会成员,董事会成员达到16个。同时,增设了荣誉会员职项,国立北洋工学院华特尔教授、燕京大学尼丹教授当选为中国斐陶斐励学会名誉会员。此外,接受了金陵女子大学、岭南大学、沪江大学设立分会的请求。第二届全国大会形成了设置名誉会员的传统。1934年2月5日,李斐英总干事向全国各分会发出通函指出,“本会第三届董事会职员经各分会表决一律由第二届职员当选连任”[8],并许可南开大学设立分会以及岭南大学赖莱教授为本会名誉会员的请求。

1934年7月12日至13日,第三届全国大会在国立北洋工学院召开,此次大会到会27人,分别为徐世大、李斐英、王华棠、欧阳宾铭、赵正权、张士伟、宾威廉、司徒雷登、林嘉通、张杰民、张伯苓、方显廷、杨石先、陈钦仁、喻□文、郑兆明、何廉、高步昆、刘承彦、褚保三、李书田、张文治、叶学□、赵庆杰、陈广沅、汪煦、项任澜[10]。此次会议就修改学会章程及附则、各分会设立准许状与会证以及新一届董事会成员候选名单等事宜进行了讨论。与此同时,时任会长张伯苓阐述自己对于此会态度之转变,“本人对于本会态度之改变,以前认为过于美国化,故只觉微愠,继思国人对于无益之欧美习尚,皆尽力仿效,而对于此项有益之组织,反多有所顾虑”[10],继而大力倡导斐陶斐励学会之发展。更为重要的是,此次大会与美国大学荣誉学会展开联络,“燕京大学教授宾威廉代表AlphaKappa Delta与Sigma Xi两荣誉学会致祝词,并报告该两会在华北之非正式组织及其活动情形……华北水利委员会工程师王华棠代表Phi Kappa Phi荣誉学会致祝词”[10]。1935年4月5日,南开大学杨石先教授以第三届全国大会书记名义向全国各高校分会通报了新一届董事会成员名单。新一届董事会成员有:张伯苓(会长)、司徒雷登(副会长)、黎照寰(副会长)、李斐英(总干事)、杨石先(副总干事)。与此同时,大会修订并通过了中文学会章程、附则,对大会名称、宗旨、会员资格、组织形式、会证与会徽、分会设立与撤销、分会义务、新会员入会仪式等一一明确规定。据资料显示,仅国立北洋大学在1927—1935年间就有大学教授、大学毕业生、大学毕业班学生共计120人当选为普通会员,其中教授27名,对社会发展做出重要贡献的大学毕业生22名,而大学毕业班学生则达到81名[8]。除此之外,还有34人当选荣誉会员,而其中就有我国著名教育史家孟宪承先生。

由上可以看出,此阶段中国斐陶斐励学会最突出的特点在于实现了中国化发展:一方面,放弃了过去此会文件多用英文的做法,制定了中文的学会章程及附则;另一方面,从董事会成员身份来看,在第三届5位董事会成员中,除司徒雷登为教会大学外籍校长外,其余4人均为我国国立或私立大学中国籍校长、教授。仅从组织变化可以看出,中国斐陶斐励学会的中国化改造彰显了该学会坚持发展中国学术的价值导向。

(三)中国斐陶斐励学会逐渐消退(1937—1949年)

随着全面抗战的爆发,中国斐陶斐励学会会务从整体上来看已渐趋沉寂状态,但也有一些高校仍坚持分会事务的运行,一些在学术研究方面卓有贡献之教师、学生获得了斐陶斐励学会会员荣誉。1941年,我国医学生物化学家梁植权在燕京大学硕士毕业后被授予斐陶斐励学会荣誉学会会员[11]222,我国土木工程学家李寿康在圣约翰大学任教期间当选为中国斐陶斐励学会荣誉会员[12]。1944年,交通大学唐山工学院授予黄仪烈、陈莘、王之烁、彭福久、杨纪珂5人为中国斐陶斐励学会荣誉会员[13]。1945年,我国冶金与航天材料专家姚桐斌在交通大学唐山工学院毕业并被授予中国斐陶斐励学会荣誉会员[14]。早在1948年就有国立交通大学校友会赵姓理事长建议母校恢复斐陶斐励学会组织,认为“母校为国内最完备之理工管理学府,尤宜奖进优秀人才,发扬学术研究,藉以充实建国之力量……通知原参加大学及以前未加入者共同组织”[15],但该建议未能得以实施。后因太平洋战争爆发,其他诸分会会务也趋于沉寂[16]。直至1964年,民国时期曾出任交通大学校长的凌鸿勋受李书田先生所托,在中国台湾恢复了斐陶斐励学会。

以1921年5月25日国立北洋大学美籍教授爱乐斯发起成立斐陶斐励学会为起点,中国斐陶斐励学会在中国大陆存续时间近30年。在接近30年的发展历程中,像西方近代高等教育制度在引入中国后因本民族文化教育和社会政治、经济因素影响而逐渐本土化那样[17],中国斐陶斐励学会在发展过程中逐渐从以美制为蓝本向本土化改造转变,在中国学术本土化发展史上写下了浓墨重彩的一笔,呈现出与中国社会深刻交融的时代特征。

三、中国斐陶斐励学会的组织架构

作为民国时期的高级学术组织,中国斐陶斐励学会在学术本位的组织文化下缔结,并依据会员缴纳会费再由董事会、全国大会、高校分会构成的组织架构下依据该会章程而得以运行和发展。

(一)组织文化:敦品励学、鼓励学术、共谋社会进步

组织的缔结是在一定的组织文化基础上实现的。美国著名学者埃德加·沙因(Edgar H·Schein)指出,组织文化“是由一些被认为是理所当然的基本假设所构成的范式。这些假设是某个团体在探索解决对外部环境的适应和内部的结合问题的过程中而发现、创造和形成的”[18]。这虽然是从企业层面论述组织缔结的文化基础,但也揭示了非企业组织得以成立的重要原因。作为民国时期的重要学术组织,中国斐陶斐励学会在组织成员、组织名称、董事会成员、组织章程、组织会徽、组织誓词等方面反映了其组织文化特征。

“大学者,研究高深学问者也”,这是民国初年蔡元培办理现代高等教育的指导思想,亦为当时诸多大学管理者所认同。在中国斐陶斐励学会筹备之初,爱乐斯教授便明确了该组织成员由各大高校构成。与此同时,明确组织名称为斐陶斐励学会,而“斐陶斐”即代表哲学、工学和理学。从筹备之初爱乐斯教授对该组织成员构成和组织名称规定来看,均明确表现出以学术本位组建各高校联合组织之基本意愿。从董事会成员构成来看,除在斐陶斐筹备之初爱乐斯教授发出的第一次函告当中建议由政府行政官员充任董事会成员之外,筹备阶段第二次、第三次函告以及第一、二、三届董事会成员和第四届董事会候选人员均全部由我国国立大学、私立大学、教会大学校长或教授担任。这表明,中国斐陶斐励学会是独立于政府系统的学术组织,从组织架构上规定了该会的学术组织特性。从会员构成来看,中国斐陶斐励学会明确规定,唯有具备以下诸类条件者,方可成为会员:“行将毕业之大学生品学优异者;大学毕业后对于学问研究或社会事业有特殊成绩者;留学美国学生曾经被选为Phi Bera Kappa,Sigma Xi,Tau Beta Pi或Phi Kappa Phi荣誉学会之会员者或留学其他各国学生被追为其他相等之荣誉学会会员者;对于任何学术造诣精深或著作宏富者”[7]。以学术研究、思想品德、社会贡献为基本标准选拔大学教授、毕业生、毕业班学生构成的会员群体,除充分体现了学术本位的组织特性之外,同时也体现了服务社会、谋求社会进步的组织目标。斐陶斐励学会以金钥匙图案为会徽,寓意知识是开启智慧之门的金钥匙。在新会员入会仪式上,新会员须宣誓:“我允许终身遵守本会会章,维持本会名誉,努力研究学术,忠诚服务社会,谦卑自持敦品励学,以增本会荣光。”[7]由此可以看出,学术本位、服务社会、谦卑自持、敦品励学的组织文化在中国斐陶斐励学会成立和发展中得到了明确定位。

(二)组织结构:董事会、全国大会、高校分会

组织结构是组织的框架体系,是组织内部各部门为实现组织目标而呈现的相互间权责关系的反映。作为民国时期的高级学术组织,为实现选拔贤能、奖励学术研究、崇德敬业、共相劝勉、俾有助于社会之进步之组织目标,中国斐陶斐励学会建立了以董事会、全国大会和各分会为主体的组织结构,并对各自产生形式、权责进行了明确规定。董事会由会长(1人)、副会长(1人)、总干事(1人)、副总干事(2人)和分会代表(每分会1人)构成,是中国斐陶斐励学会的最高管理机构。下一届董事会会长、副会长、总干事、副总干事由各分会代表在本届第三年秋季时通过通信投票或大会选举的方式产生,任期三年,负责主持该会一切日常事务。董事会在学会章程制定与修改、会员资格、分会设立与撤销、分会义务、会证与会徽、新会员入会仪式等方面享有权力。国内各大学、独立学院或其他之研究机关均有设置分会的权限,愿设分会者,“由校长院长或主任召集教授三人至七人(以国内外荣誉学会会员或有相当之资格者为限)为创立会员筹备新分会成立事宜,创立会员应该根据本会章程及附则拟定新分会章程及附则,以备董事会之审核”[7]。分会除享有参与董事会的权力之外,在会员选拔、学会章程修改、分会成立与撤销等方面享有表决权力。除董事会和分会之外,另有每三年一次召开的由董事会、学会会员共同参与的全国大会。在全国大会举办期间,除须报告该会之发展状况以外,还得以此为平台就该会重大决议进行商讨。与此同时,由本会成员或邀请其他知名学者进行学术讲演。总之,由董事会、全国大会以及高校各分会构成的组织结构,为中国斐陶斐励学会日常会务的展开提供了平台,有利于维持斐陶斐励学会日常事务的有序开展。

(三)组织制度:《中国斐陶斐励学会章程》及其附则

中国斐陶斐励学会以《中国斐陶斐励学会章程》及其附则为根本制度遵循。该章程规定,斐陶斐是希腊字母Phi、Tau、Phi的音译,分别代表哲学(Philosophia)、工学(Techologia)和理学(Physiologia);中国斐陶斐励学会以“奖进学业、鼓励研究、集合智能分子共谋学术之推展与促进高等教育及研究机关之联络”为宗旨;以我国大学优秀毕业生、学术成绩突出者以及海外大学荣誉学会会员为本会会员;以金钥匙为会徽,寓意知识是开启智慧之门的金钥匙。以上从章程层面明确了该会宗旨以及会员资格。

此外,《中国斐陶斐励学会章程》及其附则还对董事会和各高校分会职责权限作出划分。该章程规定,董事会为中国斐陶斐励学会最高管理机构,负责总理该会一切事务。同时,该章程也明确规定给予高校分会一些自主权限。如分会享有不用征求董事会同意直接从大学毕业生以及每年毕业班学生中选举会员的权力,其选拔标准以品学兼优、学术贡献和社会贡献为限。但在某些重大问题上,董事会与高校分会又走向联合,许多重大事务须由董事会和各分会达成共识基础之上方得实行。就学会章程修改而言,总会章程修改须获得三分之二董事会成员、三分之二分会之同意。在新分会成立方面,新分会成立之高校除应设法取得董事会同意之外,还得取得两个已成立分会之书面赞助。待新分会成立事宜相关材料呈交总会会长并经由会长派员调查之后,须得董事会及三分之二已成立分会之同意,高校新分会方得设立。就分会撤销而言,具有以下行为之一者,包括“措置有损本会名誉者,选举人欠慎重迭经总会警告而无效者,连续两年不纳分会会费者,连续两年不向总会报告会务情形者,其他重大违反本会会章者”[17]等,亦须经三分之二董事会成员以及三分之二分会之同意后,分会须得撤销。可以看出,中国斐陶斐励学会总会与分会之间采取了分工负责、协同推进的管理办法。与此同时,注重发挥同行评价在学会日常事务中的作用,这不仅有助于实现加强各高校、研究机构之间联络的办会宗旨,同时也避免了总会的独断专行,有助于孕育团结合作的和谐氛围。

四、中国斐陶斐励学会成员、会员情况

董事会是中国斐陶斐励学会的最高管理机构。董事会设会长、副会长、总干事、副总干事、委员等职务,主要由各分会代表构成,负责总理该会一切事务,是维系中国斐陶斐励学会有序运行的“定海神针”。

(一)中国斐陶斐励学会董事会成员情况

据资料显示,中国斐陶斐励学会在筹备初期并未就董事会职能进行细致划分,仅设置总干事统领全会会务,直至1922年5月第一次全国大会召开,董事会组织架构方得以形成,组织分工开始明确。

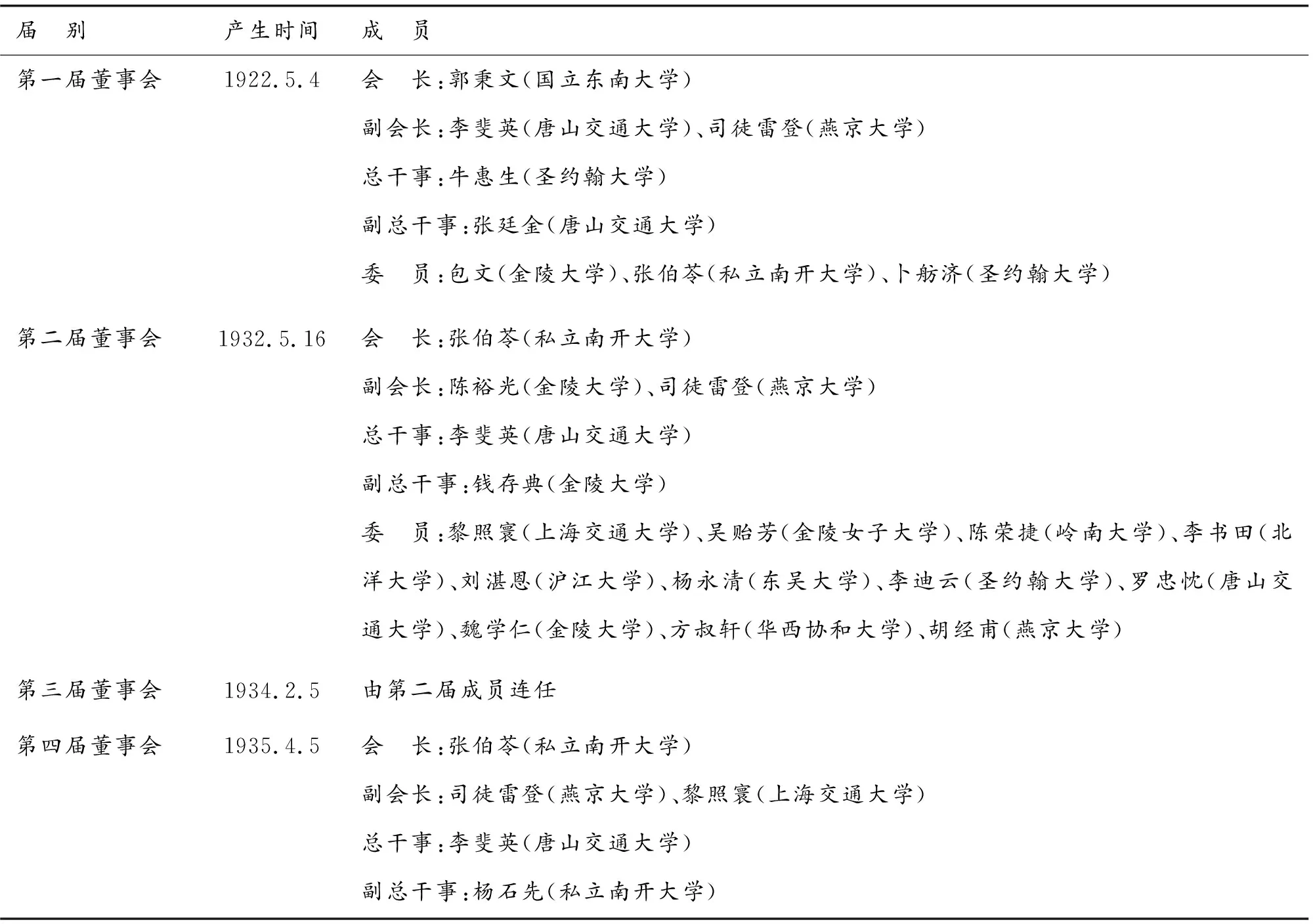

表1 中国斐陶斐励学会董事会职员情况

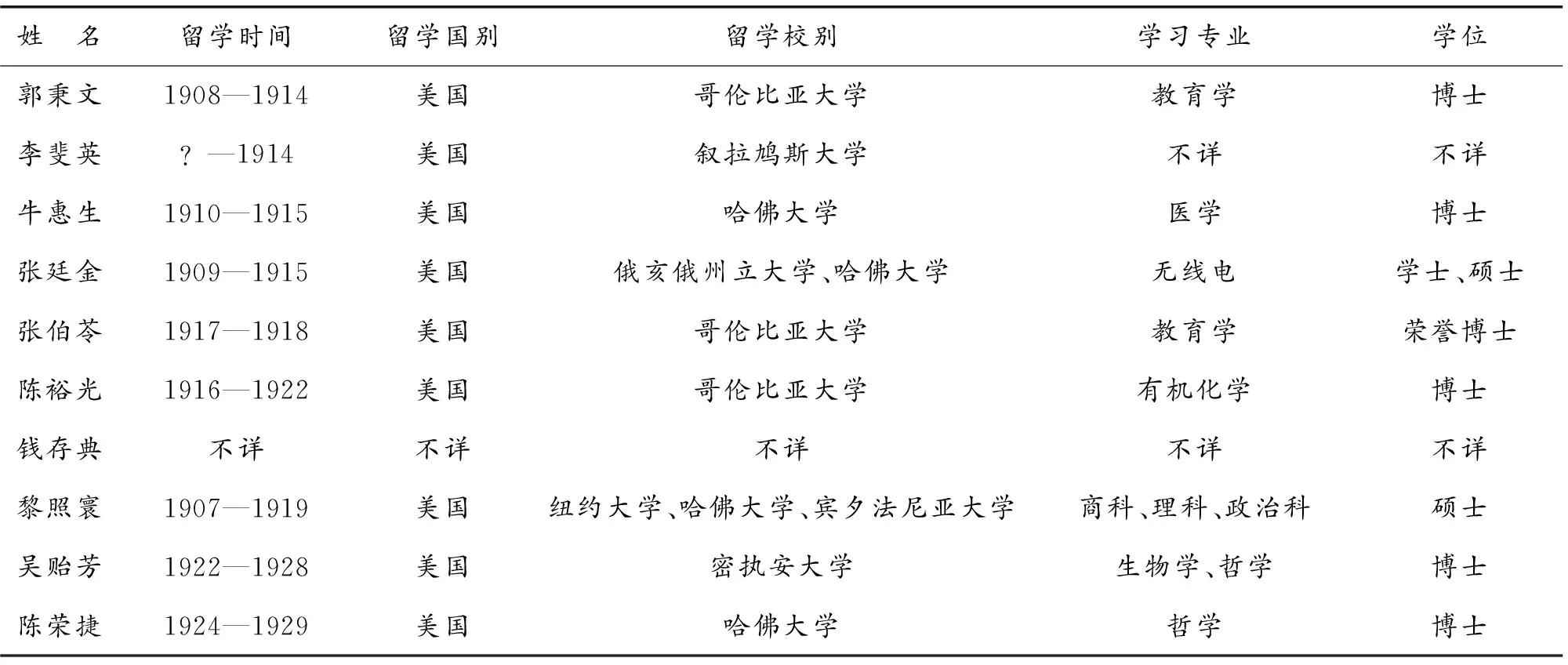

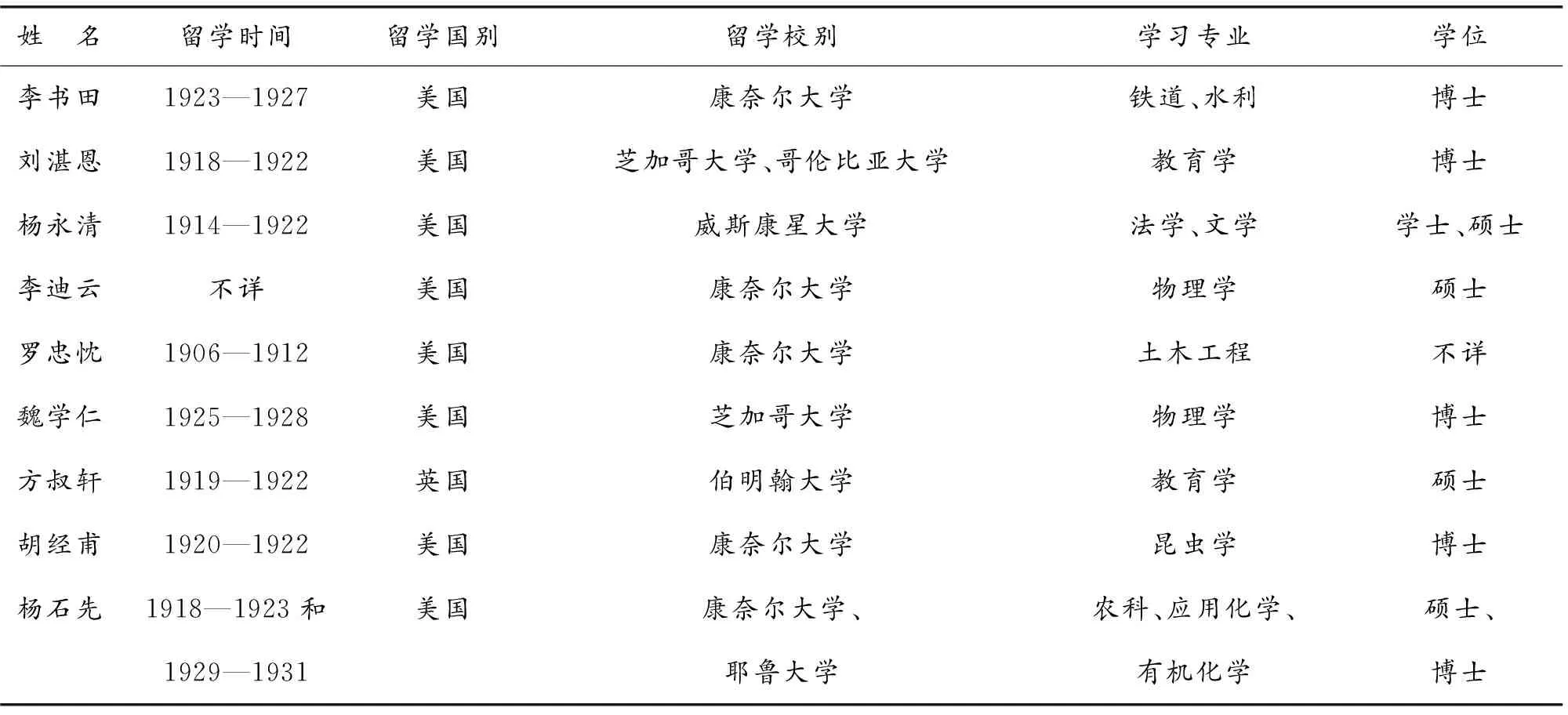

表2 中国斐陶斐励学会董事会中国籍成员教育背景

(续表)

在1921年5月到1935年4月期间,中国斐陶斐励学会至少进行了四届董事会成员选举。董事会选举情况以及董事会成员教育背景分别见表1和表2。从选举结果来看,董事会成员主要来自教会大学(见表1),燕京大学、金陵大学、金陵女子大学、东吴大学、华西协和大学、岭南大学、圣约翰大学、沪江大学八校均有校长、教师在董事会任职,而我国本土大学则仅有国立北洋大学、私立南开大学、上海交通大学、唐山交通大学、国立东南大学五校教职员参与。尽管董事会中隶属于我国自办大学的职员不多,但中国籍职员数量占绝对优势,且负责统领全会一切事务的会长职务一直由我国自办大学校长担任。这与20世纪20年代蓬勃开展的收回教育权运动和非基督教运动遥相呼应,有力地声援了中国人民的反帝国主义文化侵略斗争。

董事会成员中除司徒雷登、包文、卜舫济为美籍人士之外,其余诸人也曾在美国著名高等学府学习,攻读教育学、医学、物理学、化学、工程学等学位。在全部19名中国籍成员中,除3人学位情况不明之外,计有11人曾获得博士学位,6人获得硕士学位(其中1人曾先后在美国的两所高校留学并分别获得硕士学位、博士学位)(见表2)。董事会成员的教育背景充分彰显了美国经验对中国斐陶斐励学会的影响。

(二)中国斐陶斐励学会的会员情况

从中国斐陶斐励学会会员数量来看,当时虽选拔了诸多学术奇才和服务社会卓有绩效者充任会员,但尚未发现既有资料显示整个民国时期的会员数量。据资料显示,自1921年5月发起成立到1936年为止,全国共成立分会十二处,其中国立北洋大学、燕京大学、东吴大学、华西协和大学、岭南大学、圣约翰大学、金陵大学、南开大学、唐山交通大学、上海交通大学等10个分会在1936年前就选拔有会员近800人[19]。

从分会发展情况来看,唐山交通大学在1921—1934年间就有55名毕业生入选会员[20],包括应届毕业生和往届毕业并服务于社会各行业卓有成绩者。国立交通大学上海本部分会在1931年选拔了11名会员,包括陈振粤、吴澍、吴亮、王兆藩、王平洋、王仁东、刘守经、周新、蔡甚苍、江叔仁、茅家玉[21],1934年有袁祥、鲍成佐、安定一、张光斗、徐人寿、壮怀、钱学森、倪文杰8人[22]被选为会员。1935年国立北洋大学被选学生为“土木廿四年班林治远、买荣显、苏翔达、刘呈祥,矿冶四年班马鸿儒、黎超海,机械廿四年班刘颖,共七人”[23]。

从会员结构来看,各分会会员以在本校毕业之学生为主,同时包括服务于本校且有研究成绩之大学教授和在国外曾获得相等荣誉者。如唐山交通大学在分会第十五次会议上选举了该院孙鸿哲、林炳贤、华凤翔三位教授和许珍、朱泰信、王洵才三位毕业生校友为会员,三位毕业生校友分别担任北宁铁路段工程师、本院市政卫生工程副教授和胶济铁路正工程师[20]。东吴大学在1932年12月选举了李庆贤、武兆发、张和岑、徐荫祺四位博士为会员,“四位均系美国Sigma Xi荣誉学会会员”[24]2。除此之外,一些对中国高等教育学术发展做出突出贡献的外籍教师亦当选为本会荣誉会员,如华特尔为美国桥梁工程专家,尼丹为康奈尔大学生物学教授、昆虫学专家,赖莱为美国明尼苏达大学动物学系主任、昆虫及寄生虫专家[18]25,凸显了该会的国际化色彩。

从入选会员后来之成就来看,入选该会的绝大多数人后来都充实到社会、教育事业之中,为中国社会发展做出了重要的贡献。在教授群体当中,1927年荣膺国立北洋大学分会会员的王烈教授是中国地质学会的创始人之一。周承佑教授毕生从事高等教育事业,先后供职于国立北洋大学、西南联合大学、山东大学、浙江大学等国立大学。须恺教授是我国著名的水利工程学家,毕生致力于水利流域开发,为水利事业发展做出了不可磨灭的贡献。毕业生会员如钱学森、孟宪承、茅以升、王德滋、姚桐斌、王宠惠、茅家玉、金忠圻、杨季康(杨绛)等也多成长为中国政界、教育界、科学界、文学界翘楚,为推动中国教育事业发展、学术进步和社会事业发展奋斗终生。

中国斐陶斐励学会的成立虽未直接对中国教育和社会发展产生影响,但却树立了“学术至上”“学术服务社会”的价值观念。在此价值导向下,它将众多大学教师、优秀学生纳入此一共同体当中,建构了一个基于学术本位和职业认同的学术共同体。入选会员须在入会仪式上宣读入会誓言,除表明遵守学会章程、维护学会声誉之外,须得努力研究学术、忠诚服务社会、谦卑自持敦品励学,且会员身份须由本人在学会章程上签字方能予以承认。可见,中国斐陶斐励学会认可的学术人才是以追求学术为志业且品德高尚的学者,他们在以谦卑自持的心态努力探求真理和寻求学术进步的同时,必须忠诚服务社会,以促进社会发展为己任,有助于推进中国学术伦理建设。此外,中国斐陶斐励学会也为学术救国积蓄了力量。北平工学院院长李书田认为,“斐陶斐会员包罗各项人才,皆于新中国之再起,有相当之贡献者。北平工学院自其成立以来,即努力从事于此项复兴工作”[26]。唐山交通大学孙鸿哲院长在谈到斐陶斐励学会会员选拔标准时指出,“年来国内学术团体之组织渐见发展,言其性质,大都偏于交换智识与研究学术方面,此固然是一种好的现象,但尚不足以语救国,应从事救国之人,不特须备具充分之学识,且须具有优良之品行,夫惟如是,方能示人以典型,启人之信仰,而救国工作,乃得顺利进行……学识而外,尤注重于诸君平日之操行,此因本会组织之原则学行并重”[27]。中国斐陶斐励学会的移植与本土化改造也是近代中国教育学术发展的一个缩影,凸显了民国学人在高等教育国际化进程中的民族性坚守。