21世纪以来我国创新创业教育的可视化研究*

2022-03-16刘保伟

刘保伟

(重庆市北新巴蜀中学 重庆 400715)

一、问题提出

近年来,党和政府对我国创新创业教育事业的发展给予高度关注,推动了我国创新创业教育的进一步发展。2018年9月,《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》(国发〔2018〕32号)明确指出,创新创业教育已成为推动和深化我国高等教育综合改革的突破口。党的十九大报告也要求,通过创业促进就业,为高校毕业生等年轻群体提供更多的就业和创业途径。这为我国推动大众创业、万众创新与建设创新型国家提供了技术和人才的政策支撑。面对当前学术界取得的大量研究成果,研究者倘若想在研究中打破“瓶颈”,寻求突破,则必须对近年来创新创业教育研究的热点话题、发展脉络等进行全面系统的归纳分析。本文基于CiteSpace引文分析理论的信息可视化软件,以中国知网(以下简称CNKI)数据库平台的相关论文为样本,厘清21世纪以来我国创新创业教育的主要研究领域、未来研究趋势,对当前我国创新创业教育研究的不足之处进行剖析,为我国创新创业教育的研究提供更为丰富的研究方向,推动我国创新创业教育更好更快地发展。

二、数据来源与研究工具

(一)数据来源

2000年以来,CNKI数据库平台收录了较多高水平的文献,这些文献具有较高的参考价值,集聚了创新创业教育相关研究成果。因此,本文将CNKI中的数据和文献作为参考依据。进入CNKI数据库平台高级检索页面,使用比较检索的方法在“主题”“名称”“关键词”“摘要”等方面进行检索。在经过一定的检验和测算之后,确定文章选择如下:主题=创新创业教育,期刊为核心期刊,检索时间跨度是2000年到2020年。经过选择,检索得到2 232篇文献。为了保证研究参考数据的有效性,对得到的所有文献进行人工检查,筛除不符合研究主题的文献,最终获得有效文献2 083篇。

(二)研究工具

研究选取的主要工具为CiteSpace信息可视化软件。它着眼于科学分析中蕴含的潜在知识,是在科学计量学、数据和信息可视化背景下发展起来的一款引文可视化软件。它是对相关文献的共引进行分析,将相关领域的科学知识结构、规律和分布情况展现在知识图谱上,最终挖掘引文空间的知识聚类与分布的研究工具。自2004年9月由美国德雷塞尔大学信息科学与技术学院华裔陈超美博士使用Java语言进行开发后,再经过大连理工大学的推广,CiteSpace在我国多个研究领域得到应用。各个领域的相关研究成果得到极大的丰富。同时,一些学者也使用这一软件进行研究,完成论文撰写。

三、关于创新创业教育研究的分析过程与结果

(一)创新创业教育研究年度发文量分析

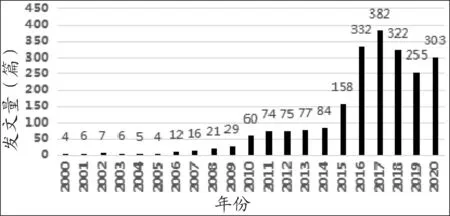

本文对收集到的2 083篇期刊论文发文时间进行统计分析,创新创业教育研究文献数量的变化及时间分布情况如图1所示。具体来说,2000—2006年为探索萌芽期,这期间年度论文发表量均未超过15篇。我国创新创业教育发端于1998年清华大学等高校从海外引入“创业计划”竞赛,起步较晚,至2006年前仍处于探索萌芽期。2007—2020年为成长期,其中2007—2014年度文献发表量的增长较为平稳,从2007年的16篇到2014年的84篇,文献量增加了4倍,表明创新创业教育研究是国内的研究热点之一。2015—2020年,文献发表数量呈现飞速增长,其中2017年发表了382篇论文,为论文发表量最高年度。2015年,国务院办公厅发布了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号),强调创新创业教育进一步发展的思想、原则、目标以及任务,为创新创业教育事业的发展提供了指导,显现了国家对创新创业教育发展的重视程度。因此,创新创业教育研究在其后几年中持续成为最有发展潜力的研究主题之一。

图1 2000—2020年CNKI数据库平台创新创业教育研究年度发文量统计图

(二)期刊载文量分析

根据统计数据,最终可用的2 083篇文献主要来自340种期刊,其中载文量位列前10名的是:《教育与职业》刊载206篇,刊载论文量占文献总量的9.89%;《职业技术教育》刊载168篇,刊载论文量占文献总量的8.07%;《中国高等教育》刊载145篇,刊载论文量占文献总量的6.96%;《中国高校科技》刊载129篇,刊载论文量占文献总量的6.19%;《中国成人教育》刊载94篇,刊载论文量占文献总量的4.51%;《实验技术与管理》刊载82篇,刊载论文量占文献总量的3.94%;《职教论坛》刊载80篇,刊载论文量占文献总量的3.84%;《中国职业技术教育》刊载80篇,刊载论文量占文献总量的3.84%;《学校党建与思想教育》刊载73篇,刊载论文量占文献总量的3.51%;《中国大学教学》刊载66篇,刊载论文量占文献总量的3.17%,具体见表1。上述10种核心期刊刊载的创新创业教育文献占据总文献数量的54%,具有较高的参考价值。

表1 我国创新创业教育研究期刊载文情况(部分)

(三)研究机构分布与分析

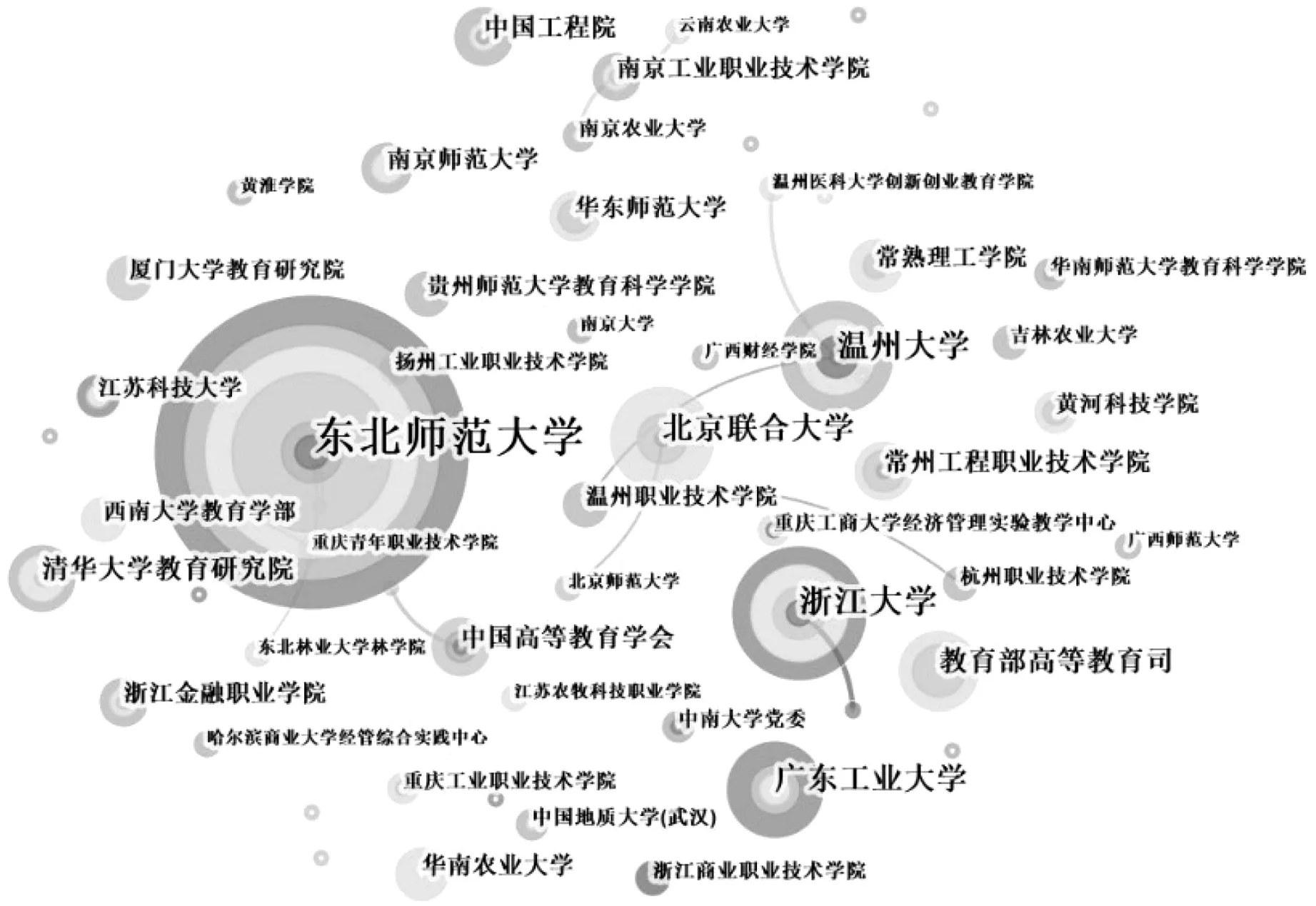

科学研究的重要载体是研究机构。研究机构借助信息获取和共享科研资源,探索研究成果,为高质量复合型人才的培养提供平台,推动新时代科研事业的发展,为科学的进步提供动力。在CiteSpace中,根据相同的剪切方式和节点类型,将相同机构不同部门的节点进行合并,组成了如图2所示的合作图谱。节点越大,表明发表的文献数量越多,反之,节点越小代表发表的文献数量越少,节点间的连线代表研究机构间的合作关系和合作程度,线条越粗代表合作关系越紧密。机构合作图谱的结果显示:密度Density=0.0031,表明相关的研究机构目前合作状况呈分散状态,不够紧密,相互之间的合作较少。

图2 2000—2020年CNKI数据库平台创新创业教育主要研究机构统计图

同理,基于普拉斯定理①可得,核心机构中最高产机构发表论文数Nmax等于35,最低产机构发表论文数M等于4.431(文献发表数量超过4篇的研究机构即为核心机构)。其中,2 083篇文献出自99个机构,论文数4篇以上的机构有32个,即核心机构占所有机构总数的32.3%,而核心机构发表论文数230篇,占总数的11.04%,反映了研究机构参与面广、创新创业教育研究核心机构业已形成。从院校背景来看,研究机构部分为“双一流”高等院校,部分为普通高校,呈现“遍地开花”状态。这些院校大多数设置了国家重点实验室,借助大平台的构建以及雄厚的师资力量成为创新创业教育研究的主力军。

(四)创新创业教育研究的高频关键词分析

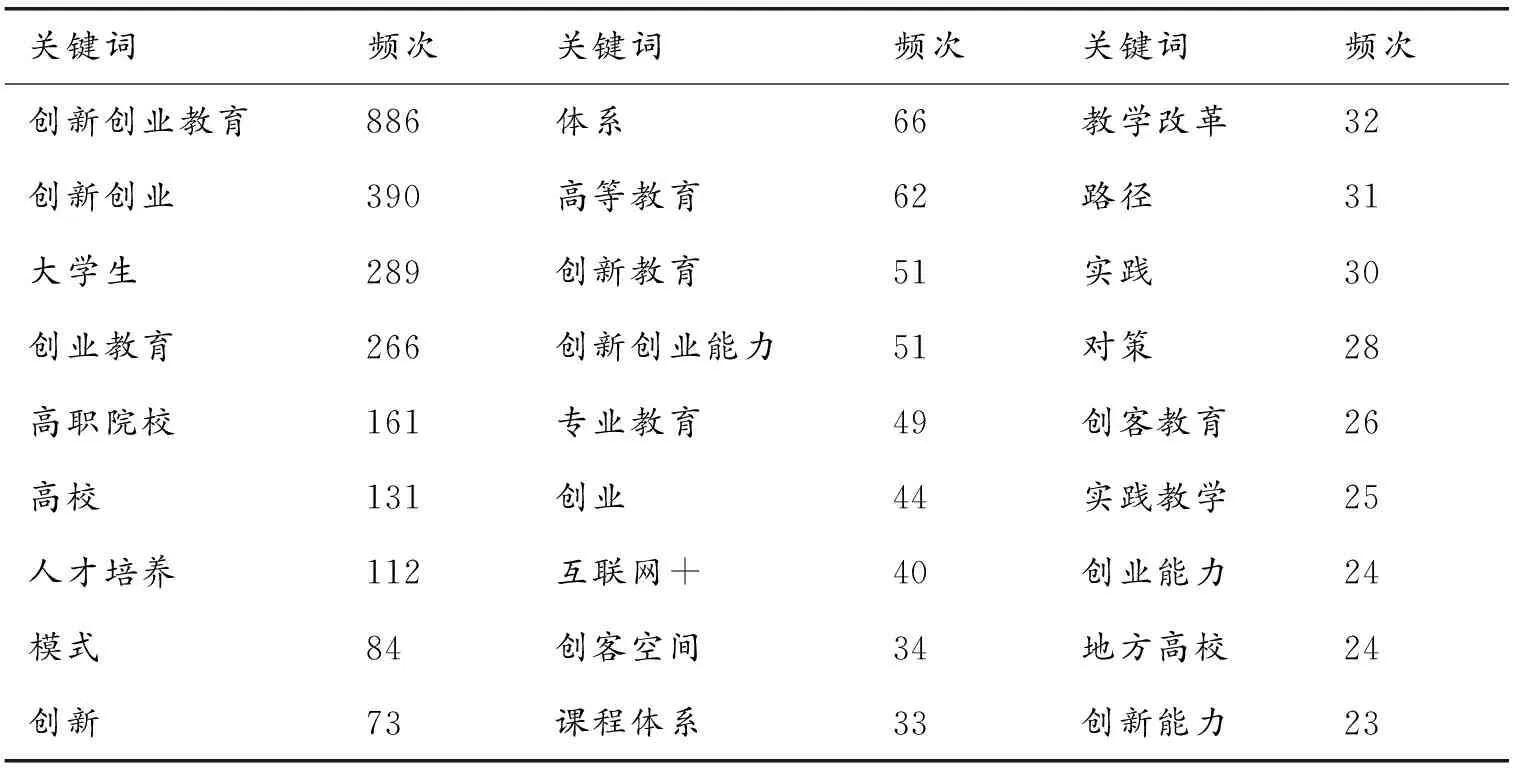

论文核心内容的浓缩和提炼主要体现在关键词,通过分析关键词频次的高低可以把握创新创业教育的研究趋势和研究重点。在CiteSpace中,将时间区间设置为2000至2020年,切片为1年,Note Type选择Keyword,Selection Criteria选择“Top N 50 perslice”,表示每年所有论文中出现次数最多的50个关键词,网络裁剪选择Pathfinder。利用CiteSpace软件对2 083篇论文呈现的关键词进行规范合并与汇总,如对“高等院校”与“高校”、“创新创业型人才”与“创新创业人才”等意思相近的词语进行处理,最终共得到254个有效关键词。根据普拉斯定理M=0.749√Nmax,M代表高频阈值,Nmax表示区间中论文的最高引用次数。在研究使用的论文中,吴爱华等人于2017年在《高等工程教育研究》发表的《加快发展和建设新工科主动适应和引领新经济》为引用次数最多的论文,引用次数为981次,因此M约等于23.48,因此研究的高频阈值为23。经过选取和筛选,关键词出现次数高于23次的关键词有27个,再对27个关键词按照频次进行排序(见表2),排名前10的关键词为:创新创业教育、创新创业、大学生、创业教育、高职院校、高校、人才培养、模式、创新、体系,都是创新创业教育的研究重点和热点。然而,如果要进一步了解这些关键词中隐藏的信息,就需要对数据进行更加深入的分析和发掘。

表2 2000—2020年创新创业教育研究高频关键词一览表(部分)

(五)突变词图谱分析

“突变”指的是在不同的时间序列下,关键词或是关键词组的出现频次发生了异常变化趋势。突变词的变化可以大致分成两个方面,分别是时期突变以及强度突变。对突变词的变化进行探索,能够发现某一领域的研究方向变化、研究趋势及走向,掌握其发展前沿。研究通过CiteSpace软件,借助Kleinberg突发检测算法对突变词进行测算,得到我国创新创业教育研究中突变强度从高到低排列的前20个关键词,如图3所示。从20个突变词开始成为热点的年份(Begin)到结束年份(End),可以明显看出我国创新创业教育研究主题的3个区间阶段变化状况。

第一阶段,自上而下的自发探索阶段。从“创新教育”(7.3228,2001—2012年)、“创业教育”(44.1784,2001—2014年)、“创新能力”(4.5259,2003—2014年)、“创业能力”(3.7619,2003—2014年)、“大学生”(5.6122,2004—2011年)等突变词可以看出,学界主要从经济角度研究着手,侧重创业带动就业并解决就业问题。其中,《教育部关于成立2010—2015年教育部高等学校创业教育指导委员会的通知》(教高函〔2010〕3号)充分反映了我国创新创业教育研究初始期主要以创业为主题。2010年,教育部将“创业教育”丰富补充为“创新创业教育”,这表明人们关于创新与创业教育双生性认识已形成共识,我国的创新创业教育新理念亟待进一步丰富和发展[1]。

第二阶段,政策引导下的全面推进阶段。从“素质教育”(2.6812,2009—2015年)、“协同创新”(3.582,2013—2016年)、“创客空间”(3.5581,2016—2017年)等突变词可以看出,我国学界开始意识到高校创业教育的重要性,然而,研究角度以创新的较少,学界研究焦点还是以创业为主,主要为我国大学生就业提供建议和意见。这也可以从“高校创业教育”(6.5539,2011—2015年)成为2011年的重要突变词之一中看出。为提高高校学生的“创业教育理念”(2.3546,2010—2015年)和“创业”(8.2288,2006—2012年),2014年教育部办公厅和科技部办公厅印发《关于举办第七届全国大学生创新创业年会的通知》(教高厅函〔2014〕36号)。创新创业逐渐成为就业的“新引擎”,我国创新创业教育研究进入成长期。该时期的研究是在原有基础上关于“创业”的研究,然而研究主题的突破性不够明显。

第三阶段,宏观指导下的个性化发展阶段。李克强总理在2014年夏季达沃斯论坛上发表致辞,要“借改革创新的‘东风’,在960万平方公里土地上掀起一个‘大众创业’、‘草根创业’的新浪潮……形成‘万众创新’、‘人人创新’的新形态”[2]。国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号),教育部先后举办五届“互联网+”大学生创新创业大赛,激励了学术界对创新创业教育研究的投入。由此,我国创新创业教育研究步入了深化时代,“融合”(4.731,2018—2020年)、“双创教育”(2.3317,2018—2020年)、“新工科”(3.5022,2018—2020年)、“新时代”(3.2093,2018—2020年)等突变词陆续成为研究重点,至今也一直是创新创业教育研究的重要内容。学界通过不同视角得出的研究结论和政策建议,为我国创新创业教育的实施提供了理论框架和实证检验。

图3 2000—2020年“创新创业教育”研究关键词突变图

(六)高频关键词可视化图谱分析

运用CiteSpace软件,设置时间为2000—2020年,时间切片为3年,Note Type选择Keyword,Selection Criteria选择“Top N 50 perslice”,即每个时间切片中频次最高的前50的关键词。运行软件进行关键词聚类分析,采用LLR(对数似然率算法)算法提取文献的关键词,并聚类命名,得到知识图谱。该知识图谱共有124个网络节点,475条连线,网络密度为0.0623,模块化(Modularization)Q值为0.3943,大于临界值0.3,说明聚类结构显著,得到的聚类效果较好;曲面轮廓(MeanSilhouette)值为0.5389,大于临界值0.5,表明聚类结果合理,共导出13个主要聚类,如图4所示。从图4中可以看出,本文由此得到的13个聚类具有合理性,可信度较高。

图4 2000—2020年创新创业教育研究领域关键词聚类知识图谱

从可视化图谱可以研究出,截止到2020年,创新创业教育研究过程中出现次数最多的13个关键词的聚类。研究对关键词进行归纳分类之后,发现现阶段创新创业教育研究有以下5个重点方向。

方向1:创新创业素质和能力。其中涉及创新、创新能力、创业能力、创新创业能力、创业素质及创业精神等关键词。这一主题研究认为,大学生创新创业教育切实有效开展是当前我国高等教育的重要内容,要从大学生的创新素质及创业能力、创新创业实践能力等方面入手建设大学生创新创业能力培养机制[3]。创业精神与创业能力是大学生必须具备的重要内在素质,其中,创业精神在推动主观创新能力向创业能力转化、观念思维操作向行动思维操作转化、观念蓝图向创新实践蓝图转化中发挥重要作用,未来要提高大学生的自觉能动性、辩证思维转化性与自主思维创新能力[4]。区别于高校传统人才培养的特色内容,当前创新创业人才培养内涵是要求现代大学形成丰厚的创新创业文化与丰富的创新创业培养手段,实现从精英化培养到基本能力塑造的模式转型[5]。

方向2:创新创业教育体系,包括大学生创业、地方高校、高职院校、高等教育等关键词,表明高校仍然是创新创业教育研究的主力军。该类主题研究从我国高校开展创新创业教育课程的背景与意义出发,通过梳理其发展历程、探索其概念内涵与要义,从目标、内容、评价三个体系揭示高校双创教育课程体系建设状况[6]。一方面,未来要积极构建大学生创新创业教育的素质模型,包括课程内容体系、课程结构体系和课程时间体系[7]。如新建本科院校亟须构建一套行之有效的创新创业教育生态体系,提升人才培养质量,适应国家实施创新驱动发展战略的需要[8]。另一方面,创新创业教育评价体系的构建,不仅是人才培养战略的需要,而且是人才培养终极目标的需要,更是提高学校核心竞争力的需要[9]。现有知识保障体系对于创新创业的支持程度较弱,作为创新创业教育主要基地的高校,如何构建创新创业的知识保障体系显得尤为重要[10]。若要实现这一目标,必须在“大创业观”的指导下,对教育对象、知识体系和方法论体系进行全面彻底的深化改革,构建包括价值、课程教学、实践教育、运行等方面的“广谱式”创新创业教育体系[11]。

方向3:创新创业教育的理论与实践关系,包括实践教学、创客空间、实践、创业实践等关键词。此类主题研究认为,培养创新创业素质人才是创业教育的特殊使命,这意味着创业教育实质上是理论与实践的结合。其中应将第一操作课堂与第二实践课堂相结合。课程设置方面,将创业与专业教育相结合;在后备保障中将孵化器和师资队伍建设作为重要内容,更好地实现创业教育中理论教育与实践教育的耦合[12]。针对目前实践与理论脱节的问题,可以从应用需求、应用框架、应用内容和应用步骤流程等角度着手,利用人工智能、大数据、脑科学等对创新创业教育进行信息化、数据化的指导[13],推动科学完善的创新创业教育平台的构筑,最大程度地发挥学生学习创新创业教育理论效能,提高学生的综合素质与能力[14]。

方向4:创新创业教育的问题与对策,包括对策、路径选择、问题、影响因素等关键词。此类主题研究仍认为,大学生是大众创业、万众创新推动的生力军。尽管大学生对目前的创业政策有较高评价,但大多数大学生创业者没有接受过系统的创业教育,他们面临诸多创业困境,主要表现为个人创业经验不足、资金短缺和团队合作不力等[15]。另外,我国在推进高校创新创业教育改革中面临着诸多难题:传统应试教育模式对学生创新潜能的“抑制”和“阉割”,高校在大学生创新创业教育培养上的“缺位”,以及创业支持体系的“薄区”和创业评价机制的“偏差”[16]。基于此,高校需要在育人理念、实践教学、师资培育等方面达成共识,优化教育以及创新创业的大环境,培养特色人才,推广技术的改革和创新,彰显创新创业的精神和思想内涵,构筑高等院校创新创业教育实践平台和服务平台[17]。同时,要建设“内合外联、集成合力”的高校创新创业教育资源[18],组成“学校孵化、政府支持、社会推动、学生积极”的良性生态圈[19]。

方向5:国外创新创业教育经验借鉴,包括美国、启示等关键词。此类主题研究认为,应借鉴和学习国外一流大学经验,如吸收国外STEAM教育理念[20]、在学校原有基础上筹建综合创新创业中心[21]等。有研究对斯坦福大学、慕尼黑工业大学创新创业教育实践进行深入探索,借助生态系统和生态位相关理论内容,扩大我国高校创新创业教育环境中的生态要素、关系等作用机制[22]。有研究借鉴国外应用技术类高校创业教育课程设置,突出我国双创教育通识性与专业性课程、知识性与实践性课程双线并重[23]。有研究基于国外经验比较与创新创业教育生态机制的设置方向对我国创新创业人才的培育模式路径提出见解[24]。譬如,以麻省理工学院和慕尼黑工业大学为例,认为我国应该积极深化创新创业教育理念[25],完善创新创业教育课程与教学体系,以市场需求为导向,推进“产学研”模式的发展[26]。然而,在借鉴和吸收国外经验的同时,要对其关于创新创业的精神与文化、课程体系与师资力量、支持性机构组织、企业等创新创业教育生态系统的构成要素以及运行机制进行深入的全景式描述和分析[27],要立足我国国情,决不能“乱套”“硬套”,这是决定我国创新创业能否持之有效推进的最重要的外源性因素。

四、结语

通过对我国创新创业教育研究热点知识图谱的定性和定量分析,发现我国创新创业教育研究主要围绕上述5个方向展开,虽然已经形成了一定的研究成果,但是,仍存在一些不足。第一,尽管不少学者对我国创新创业教育理论进行了相关研究,但是相对零散;尽管针对国际创新创业教育的相关研究和比较研究较多,但是理论系统性有待进一步加强。第二,我国创新创业教育定量研究成果颇为欠缺,尤其在创新创业教育的测量与评价研究领域仍存在空白。第三,大量研究成果停留在创新创业教育的问题和对策研究上,行之有效的操作层面的研究不足,对我国创新创业教育的深化改革和创新提升作用有限,成果的含金量有待进一步加强。因此,我国创新创业教育领域的研究者还应加强创新创业教育理论层面的探讨,注重国内外有关创新创业教育比较研究,构建我国创新创业教育的理论体系[28],提升理论深度。对于创新创业教育的比较研究,需要在定性研究的基础上融入定量研究,在案例归纳的基础上进行实证分析,要深入开展实证研究,构建我国创新创业教育测量与评价指标体系,提升创新创业教育研究的客观性和科学性;要转变研究视角,打破目前学界研究过于注重课程与教学研究的局面,加强创新创业教育与专业教育融入性方面的研究,以及积极提升创新创业教育人才培养质量有效途径的研究。

注释:

①普拉斯是著名的科学家与科学史学家,他在其代表名著《小科学,大科学》中提及普拉斯定律(price law),即在同一主题中,半数的论文为一群高生产能力作者所撰,这一作者集合的数量上约等于全部作者总数的平方根。