从“失衡”走向“均衡”:金融与实体经济共生发展的非对称性*

2022-03-16张前程范从来

张前程 范从来

引 言

党的十九届六中全会指出:“改革开放以后,党扭住经济建设这个中心,领导人民埋头苦干,创造出经济快速发展奇迹,国家经济实力大幅跃升。”与此同时,中国金融业发展亦取得重大进展,(1)易纲:《再论中国金融资产结构及政策含义》,《经济研究》2020年第3期。尤其自20世纪90年代以来,随着金融改革的不断深化,金融机构和金融市场体系日益完善,金融总量持续上升。然而,在总量扩张的同时,金融和实体经济在国民经济体系中的结构也发生重大变化,金融业与实体经济增加值占GDP的比重总体上存在此消彼长关系。特别是近十多年来,金融业增加值占比一路高歌猛进,实体经济增加值占比却显著下降。习近平总书记在2016年中央经济工作会议上指出:“我国经济运行面临的突出矛盾和问题,虽然有周期性、总量性因素,但根源是重大结构性失衡。”其中之一就是“金融和实体经济失衡”。鉴于此,我国把“增强金融服务实体经济能力”置于前所未有的高度,并将其视为金融业的重大使命。党的十九届五中全会强调,“推动金融、房地产同实体经济均衡发展”。2021年中央经济工作会议要求,“引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持”。坚持金融为实体经济服务,实现金融和实体经济从“失衡”走向“均衡”,是新时期我国经济金融工作的重要着力点和目标诉求,也是经济高质量发展的题中应有之义。

既有文献对金融与实体经济间的关系进行了深入探讨,结论却莫衷一是。大部分文献聚焦金融对经济增长的主动影响,形成“供给主导”观。具体包括三种观点:其一,金融促进论,认为金融能有效推动实体经济发展。(2)Rajan R. G., Zingales L.,“Financial Dependence and Growth”, American Economic Review, 1998,88(3), pp.559-586; Heblich S.,Trew A.,“Banking and Industrialization”, Journal of the European Economic Association, 2019,17(6), pp.1753-1796.其二,金融抑制论,通过计量检验证实了金融对实体经济的“挤出效应”。(3)Demir F.,“Financial Liberalization, Private Investment and Portfolio Choice: Financialization of Real Sectors in Emerging Markets”, Journal of Development Economics, 2009, 88(2), pp.314-324; Cecchetti S.G.,Kharroubi E.,“Why Dose Credit Growth Crowd out Real Economic Growth? ”, The Manchester School, 2019,87, pp.1-28.其三,非线性影响论,认为金融发展对经济增长有复杂的非线性影响效应。(4)Law S.H.,Singh N.,“Does too Much Finance Harm Economic Growth?”, Journal of Banking & Finance, 2014,41(1), pp.36-44.少量文献考察经济增长对金融的拉动作用,形成“需求引致”观。有学者认为,实体经济扩张对金融服务产生需求,进而引领金融发展,而金融发展只是被动适应实体经济发展的需要。(5)Patrick H. T., “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”, Money & Monetary Policy in Less Developed Countries, 1966,14(2), pp.174-189;Taiwo A., “The Causal Relationship between Financial Development and Real Sector in Sub-Saharan Africa (1986-2015)”, Journal of Social and Economic Development, 2019, 21(1), pp.116-142.无论“供给主导”观,还是“需求引致”观,都仅强调金融与实体经济之间的单向联系。还有一类文献借鉴生物学中的共生理论考察二者之间的相互作用关系。比如,有学者运用共生理论描绘产业主体间的互动机制,着重考察和剖析金融产业和高新技术产业之间的共生嬗变,但高新技术产业仅是实体经济的一部分,不能代表整个实体经济。(6)吴勇民、纪玉山、吕永刚:《金融产业与高新技术产业的共生演化研究——来自中国的经验证据》,《经济学家》2014年第7期。也有学者发现,中国的经济与金融存在共同发展、共同繁荣关系,并归纳总结了共生共荣的“中国经验”,但没有深入探索金融与实体经济在共生发展中存在的非对称性及其所引发的失衡问题。(7)范从来、彭明生、张前程:《经济金融共生共荣:理论与中国经验》,《经济学动态》2020年第9期。总之,现有文献对于金融和实体经济非对称性共生关系及其失衡问题尚缺乏系统、厚实的学理分析。

从理论上说,金融与实体经济以错综复杂的融资链条为纽带,织就密如蛛网般的纵向和横向业务联络,构成复杂共生体,双方应该相互助力、均衡发展。但在现实中,金融与实体经济对共生利益的分配并不总是均等,导致二者共生发展关系可能表现出显著的非对称性。那么,中国的金融与实体经济是否存在非对称共生发展关系以及非对称性程度如何,对此问题的审视对于达成金融同实体经济均衡发展的目标有特别重要的意义。为此,本文旨在探析金融与实体经济之间的非对称性共生关系,揭示二者“失衡”的内在原因并寻找“均衡”发展的路径。

金融与实体经济共生发展的非对称性:理论机理与研究假设

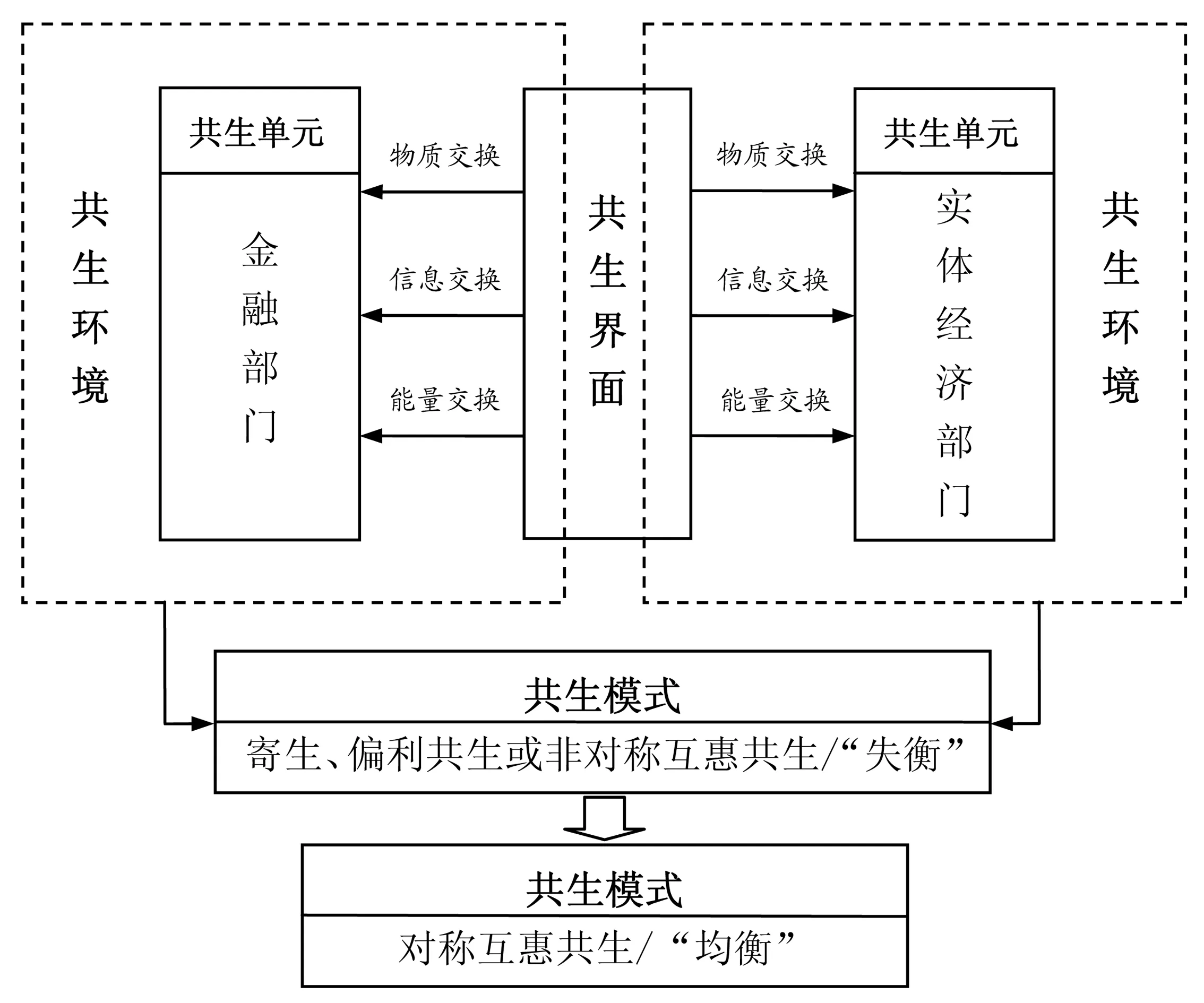

(一)金融与实体经济共生关系的模型框架

金融部门与实体经济部门作为两个共生单元,在共生环境的塑造下,通过共生界面进行物质、信息和能量的双向交换,构成“金融—实体经济”共生体。在此共生体中,金融和实体经济部门相互作用形成特定的共生模式,而共生模式从根本上决定二者的发展究竟是“失衡”还是“均衡”。

学界一般认为Lotka-Volterra模型可以较好地描述生态种群之间的关系,其实质上是Logistic函数模型在多种群共生情形下的扩展。因而,本文利用Lotka-Volterra模型刻画金融和实体经济的共生关系。令金融与实体经济两个共生单元在特定时期的种群密度分别为S1和S2;共生自然增长率分别为r1和r2;K1和K2分别为在共生环境承载力约束下两个共生单元可以实现的最大种群密度。当两个共生单元相互作用时,每一单元种群密度的变化率同时受两方面因素影响:一是自身在特定时期的种群密度;二是另一单元的种群密度。因此,可以构造体现金融部门和实体经济部门双种群彼此影响的共生函数模型,即:

(1)

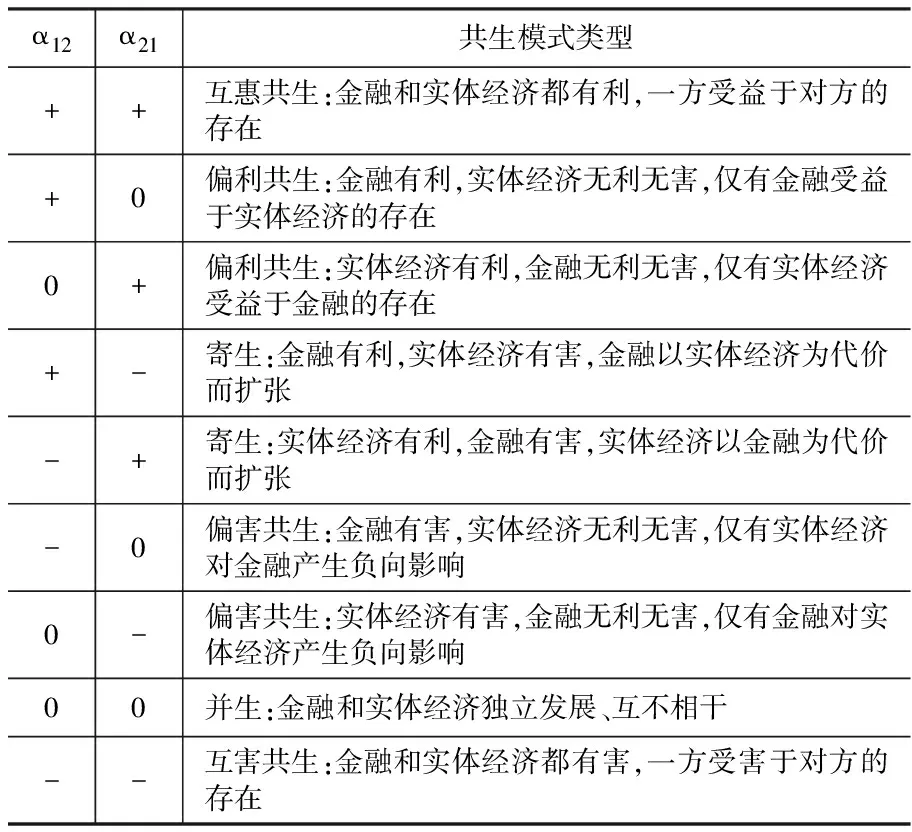

表1 共生作用系数与共生模式类型

当共生作用系数相等时,金融与实体经济的共生关系具有对称性,否则具有非对称性。需指出的是,对于互惠共生模式而言,若共生作用系数相等,称为对称互惠共生模式;若共生作用系数不等,称为非对称互惠共生模式。对于互害共生模式来说,若共生作用系数相等,称为对称互害共生模式,否则为非对称互害共生模式。

可以看到,与生物共生类似,金融与实体经济的共生模式同样丰富多彩。然而,仅有互惠共生模式表示共生单元相互推动、协同发展。其中,对称互惠共生模式可以创造最大共生能量,且能均衡分配共生利益,是具有最高效率和最可持续的共生模式,代表共生体演进的最优目标。倘若金融和实体经济呈现对称互惠共生,二者即处于最优共生状态,实现了对称性的共生发展模式,表明配置于金融与实体经济部门中的等量资本获得等量利润,共生利益分配达成动态平衡。推动金融和实体经济从“失衡”走向“均衡”,实质上就是将二者的共生关系推向对称互惠共生模式。

(二)金融与实体经济共生发展非对称性的形成机理

金融同实体经济部门究竟能够呈现何种具体的共生模式,要由共生体中的一系列相关因素决定。在中国经济金融共生系统中,共生单元、共生界面和共生环境的特殊属性决定了金融与实体经济的共生利益分配不对称,进而造成二者的共生发展关系具有非对称性,而这种非对称性正是金融和实体经济失衡的诱发机制。

首先,从共生单元看,金融和实体经济部门的自身特性导致共生利益分配不对称。其一,追逐利润是金融部门和实体经济部门的共同目标,但两部门获利的逻辑不同。从资本循环来看,“在生息资本的场合,G—W—G′的流通简化地表现为没有中介的结果,表现为一种简练的形式,G—G′,表现为更多货币的货币,比本身价值更多的价值”。(8)参见《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第181页。这说明金融部门可以“不用生产过程作中介而赚到钱”。(9)参见《资本论》第2卷,人民出版社2004年版,第68页。实体经济部门资本循环公式为:G—W…P…W′—G′,其中W…P…W′代表生产过程。这说明实体经济部门必须以生产流通过程为中介才能获利。这意味着,金融部门能够在市场上迅速捕捉盈利机会,将资金快速投向利润高的行业分享高额收益;实体经济部门资本循环周期较长,而且需要投入大量固定资本,对市场机会的反应较为缓慢。这种“快”“慢”之别决定了金融部门的平均获利能力往往高于实体经济部门。其二,在我国金融机构体系中,占主导地位的银行业在向实体企业提供融资服务时掌握较大的议价权。商业银行为防控信用风险,在业务开展过程中一般需要企业提供抵质押物,这决定了以大银行为主的金融体系普遍具有所有制偏见及规模歧视,即倾向于向国有企业或大型企业投放资金,向民营企业或中小微企业提供融资的动力不足。然而,实体经济部门的大多数企业属于民营企业和中小微企业。这些实体企业却因缺乏充裕抵质押物而难以获得正规金融机构的融资支持,即便从银行等正规金融机构取得融资服务,也要承担畸高的风险溢价;如果转向非正规金融体系融资,则需承担高额融资成本。因此,在共生利益分配博弈中,金融部门相对实体经济部门占优势地位,其结果必然是金融部门分享了更多利益。

其次,从共生界面看,金融市场摩擦引致共生利益分配不对称。共生界面是共生单元相互作用的场所或中介。在“金融—实体经济”共生体中,共生单元主要通过金融市场结成紧密联系,因此金融市场是最重要的共生界面。作为转型经济体和发展中国家,中国的金融市场化改革取得了显著成效,多层次金融市场体系初步形成,为金融和实体经济部门进行物质、信息和能量双向交换搭建了便利平台。然而,由于信息披露制度尚不完善、契约执行效率和市场化程度有待提升,金融市场摩擦普遍存在。一方面,信息不对称引发的逆向选择和道德风险,会加大金融与实体经济共生系统的运行费用。具体而言,在金融向实体经济提供融资服务时,实体经济部门比金融部门掌握更多的投资项目信息。其中,事前的信息不对称导致逆向选择,金融部门需要花费更高的信息搜寻成本来分辨投资项目的优劣,从而决定资金在不同项目间的配置;事后的信息不对称导致道德风险,为防范资金的不当使用,金融部门需要花费额外的监控成本来监督资金的使用方向。一般情况下,金融部门会通过价格调整机制将这些成本转嫁给实体经济部门,表现为实体经济部门融资成本增加、盈利空间受到挤压。另一方面,金融市场严格的准入制度意味着金融牌照成为稀缺资源,以大银行为主的金融市场体系具有垄断性,金融机构可以凭借市场势力向实体企业索取高额回报,在增厚自身利润的同时压低了实体企业收益。比如,根据Wind资讯提供的数据测算,2020年4000多家A股上市企业中,38家银行的净利润占A股全部净利润的42%;在2020年《财富》世界500强榜单中,中国内地上榜的银行共10家,其赚取的利润占中国内地124家上榜公司利润总额的44%。金融与实体经济共生利益分配的非对称性由此可见一斑。

最后,从共生环境看,利率管制和优质资产短缺的存在决定了共生利益分配不对称。其一,中国的经济金融改革脱胎于传统计划经济体制,长期实行的利率管制政策使得金融业可以坐享高额利差回报,相应的实体企业收益被稀释。中国人民银行从2015年10月24日起完全取消存款利率浮动上限,虽然标志着金融市场利率已基本全部放开,但仍然存在事实上的利率双轨制,金融资产的市场化定价机制尚未真正形成,商业银行锚定央行存贷款基准利率进行定价的方式得以惯性延续。中国人民银行在2019年8月17日宣布改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,要求商业银行的贷款利率以LPR为定价基准。LPR实际上是以中期借贷便利(MLF)利率加点形成,而MLF利率体现的是中央银行的中期政策利率。因此,以LPR为定价基准的商业银行贷款利率还不是完全市场化的利率,商业银行从实体经济摄取高利差回报的盈利模式尚未根本改变。其二,中国在告别大范围产品短缺之后,进入了资产短缺阶段,优质金融资产的短缺导致金融和实体经济的利益分配失衡。随着人们收入水平的提高,储蓄规模持续攀升,迫切需要优质金融资产来保值增值。然而,长期以来中国金融业的财富管理功能较弱,创造优质金融资产的能力不足,以至资产短缺成为经济金融发展中的特征事实。资产短缺会催生资产泡沫,引致金融业“脱实向虚”,加剧实体经济融资难、融资贵,使得金融在与实体经济开展业务时居主导地位,在利益博弈中占优于实体经济部门。资产短缺会催生影子银行,很多正规金融机构为了规避金融监管甚至“借道”影子银行向实体经济提供融资,虽能在一定程度上弥补实体经济融资缺口,但增加了融资链条和中间环节,势必抬升实体经济融资成本,相当于通过影子银行渠道从实体经济汲取利益。(10)范从来、张前程:《资产短缺、国民财富导向与经济高质量发展》,《江苏社会科学》2020年第3期。

以上分析表明,在中国的“金融—实体经济”共生体中,共生利益分配偏向金融部门,导致实体经济对金融的共生作用系数大于金融对实体经济的共生作用系数,即共生函数模型(1)式中的α12>α21,且α12>0。金融与实体经济尚未达到对称互惠共生的理想状态,可能表现为更有利于金融部门发展的寄生、偏利共生或非对称互惠共生模式。共生发展的非对称性正是金融与实体经济失衡的深层原因,推动金融与实体经济从“失衡”走向“均衡”,实现二者均衡发展,就是要调整非对称的共生发展模式,使其向对称互惠共生模式演化(如图1所示)。

因此,本文提出如下待检验的假设:

H:中国金融与实体经济的共生发展存在非对称性,在共生利益分配中偏向金融部门,具体可能表现为寄生、偏利共生或非对称互惠共生模式。

图1 金融与实体经济共生发展关系框架

金融与实体经济共生发展的非对称性:基于面板联立方程的实证检验

(一)计量检验策略

在(1)式中,共生作用系数α12和α21是确定共生模式以及衡量共生发展非对称性程度的关键指标。接下来,本文构建计量模型估算这两个系数。共生作用系数实质上反映的是一个共生单元对另一共生单元的影响程度,在计量检验时将面临双向因果关系带来的内生性问题。为缓解内生性偏差,构建如下面板联立方程模型:

lnZeit=γ0+γ1lnZfit+γ2invit+γ3eduit+γ4govit+γ5soeit+γ6instruit+μi+εit

(2)

lnZfit=λ0+λ1lnZeit+λ2invit+λ3eduit+λ4govit+λ5tradeit+λ6soeit+vi+ζit

(3)

其中,下标i和t分别表示第i个地区和第t年,lnZeit和lnZfit分别为实体经济和金融部门种群密度的对数,invit、eduit、govit、tradeit、soeit和instruit为控制变量,μi和vi为个体效应,εit和ζit为随机扰动项。γ1表示金融部门种群密度Zf的变化率所引起的实体经济部门种群密度Ze的变化率,刻画金融共生单元对实体经济共生单元的贡献,相当于(1)式中的共生作用系数α21;λ1表示实体经济部门种群密度Ze的变化率所引起的金融部门种群密度Zf的变化率,刻画实体经济共生单元对金融共生单元的贡献,相当于共生作用系数α12。

根据前文理论分析,预期回归系数λ1>γ1,且λ1>0。进一步,为衡量金融与实体经济共生发展的非对称性,设计以下指标刻画非对称性程度:

(4)

显然,AS越大,金融与实体经济共生发展的非对称性程度越高,共生利益分配越是偏向金融部门。并且,当0

(二)变量说明

1.被解释变量和解释变量

计量方程式中的被解释变量及核心解释变量是共生单元种群密度。在经济金融共生体中,增加值是共生单元从事生产经营活动实现的最终成果。实体经济和金融业的兴衰演替直接表征为增加值的变动,而且在一定的资源和环境约束下,经济主体的增加值不能无限扩张,这与生物种群密度类似。因此,本文以金融业和实体经济的增加值衡量各自共生单元的种群密度。其中,实体经济增加值等于地区生产总值扣除金融业与房地产业增加值。同时,利用地区生产总值平减指数分别将金融业和实体经济的名义增加值缩减为实际值。

2.控制变量

选取如下指标作为控制变量:(1)固定资产投资(inv),以省级固定资本形成额和GDP的比值衡量。(2)人力资本水平(edu),以省级人均受教育年限的对数衡量,其中人均受教育年限=(小学×6+初中×9+高中×12+大专及以上×16)/6岁及以上人口。(3)政府支出(gov),以省级财政支出和GDP的比值衡量。(4)贸易开放度(trade),以省级进出口总额和GDP的比值衡量。(5)国有化程度(soe),采用省级国有单位在岗职工同全部在岗职工的比值衡量。(6)基础设施(instru),以省级公路、铁路和水路(内河航道)的运营总里程同国土面积的比值衡量。

本文采用中国内地31个省(市、区)的相关数据作为研究样本,由于官方统计资料公布的省级分行业增加值起始于1993年,因此样本的时间区间设定为1993—2019年。原始数据皆选自国家统计局网站与历年《中国统计年鉴》以及历年各省(市、区)统计年鉴等。

(三)实证结果分析

1.总样本估计结果

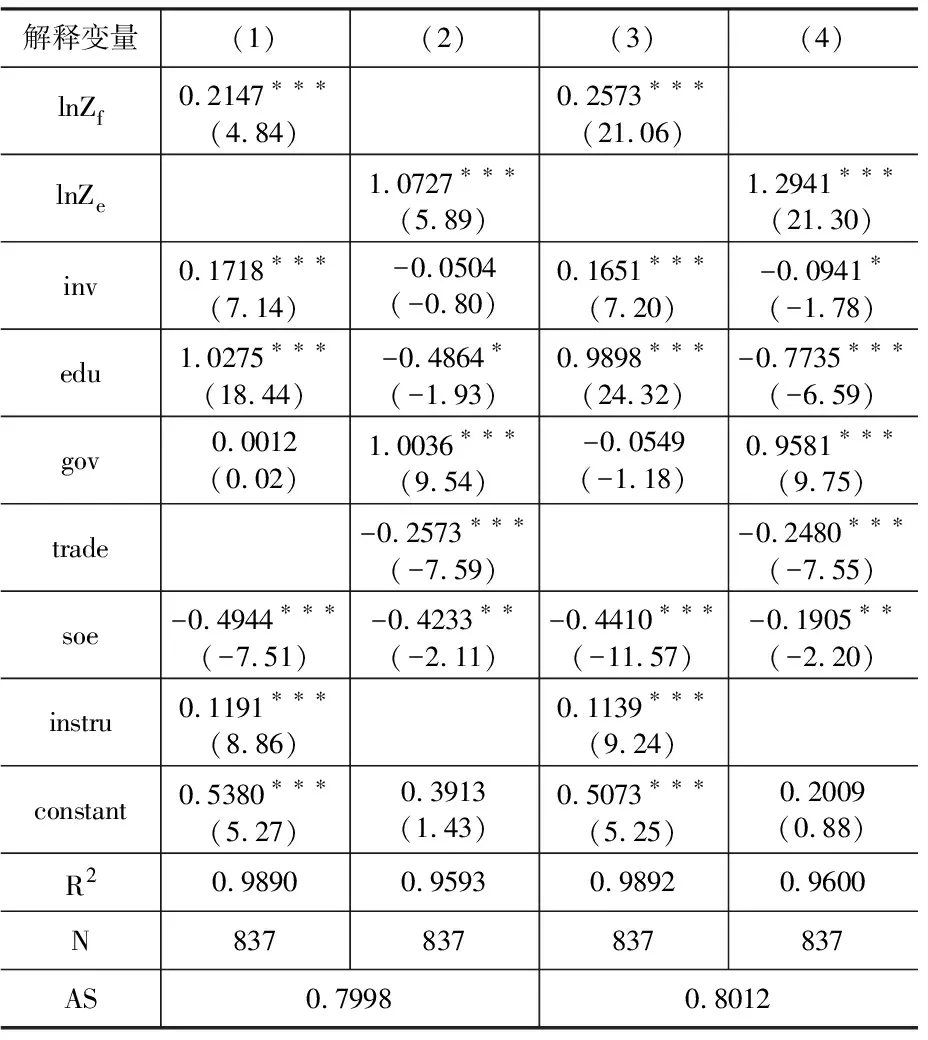

面板联立方程(2)式和(3)式各含有一个内生解释变量,且分别排斥外生变量tradeit、instruit,即各有一个工具变量可用,皆为恰好识别,故本文使用工具变量2SLS法进行检验,结果见表2第(1)和(2)列。作为比较,第(3)和(4)列同时报告了基于OLS法的回归结果。表2最后一行汇报了根据(4)式测算的AS指标。可以发现,两种方法估计的结果较为接近,下文将以第(1)和(2)列为基准进行分析。

表2 总样本估计结果

第(1)列显示,lnZf的回归系数γ1为0.2147,在1%的水平上显著。表明金融业增加值变化1%会引起实体经济增加值变化0.2147%,即金融部门对实体经济部门的共生作用系数为0.2147。第(2)列显示,lnZe的回归系数λ1为1.0727,在1%的水平上显著。表明实体经济增加值变化1%会引起金融业增加值变化1.0727%,即实体经济部门对金融部门的共生作用系数为1.0727。可见,样本期内中国的金融与实体经济相互促进、共同成长,但是二者的共生作用系数不相等,且λ1>γ1,说明在共生利益分配中金融部门获得的收益远高于实体经济部门。由表2最后一行可知,共生发展的非对称性程度指标AS为0.7998,介于0和1之间,表明在共生发展中实体经济对金融的贡献显著大于金融对实体经济的赋能。确切地说,二者的共生关系属于利益分配偏向金融部门的非对称互惠共生模式,金融部门的扩张速度必然快于实体经济部门的发展速度,由此造成金融和实体经济失衡,这意味着本文研究假设成立。

2.区域异质性分析

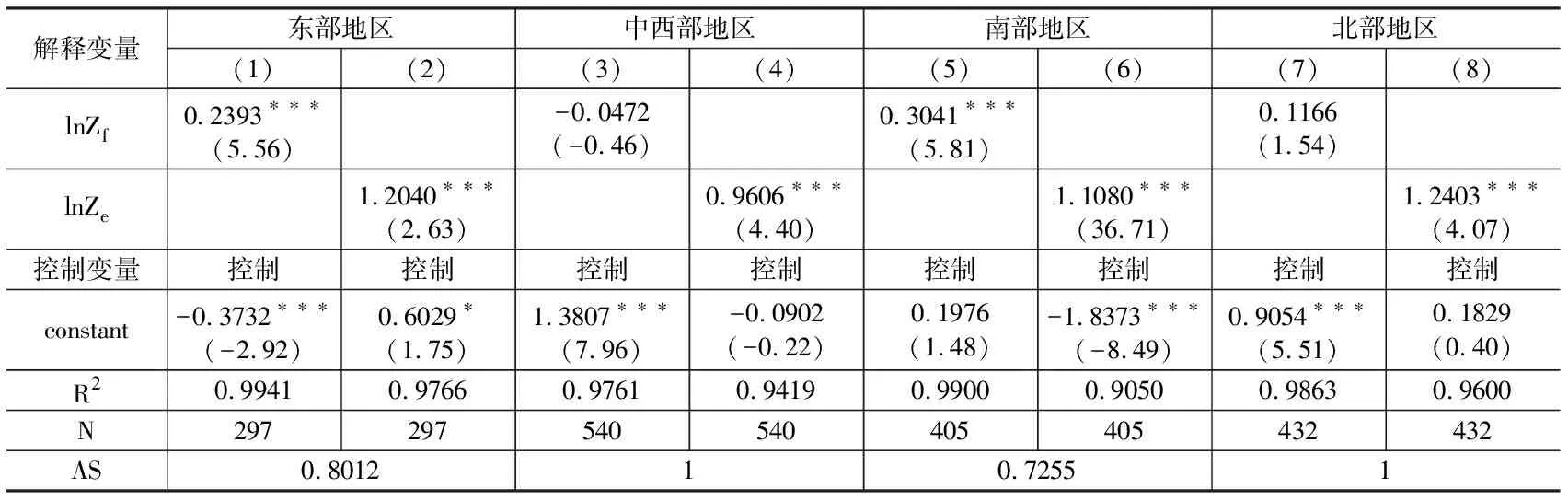

不同地区金融与实体经济的共生单元、共生界面和共生环境差异较大,二者共生模式可能存在区域异质性。鉴于此,本文将总样本划分为东部和中西部以及南部和北部地区子样本分别进行估计。其中,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省(市),其余为中西部地区;南部地区包括广东、广西、海南、福建、浙江、上海、江苏、江西、湖南、云南、贵州、四川、重庆、湖北、安徽15个省(市、区),其余为北部地区。表3汇报了基于2SLS法的估计结果。

表3 分区域子样本估计结果

第(1)—(4)列是东部和中西部地区的估计结果。可以看出,在东部地区,lnZf和lnZe的回归系数都显著为正,而且lnZe的回归系数明显高于lnZf的回归系数。这说明,东部地区的金融与实体经济相互促进,但共生利益分配不均衡,金融部门获得的利益高于实体经济部门。共生发展的非对称性程度指标AS为0.8012,介于0和1之间,意味着实体经济对金融的促进作用大于金融对实体经济的推动作用,二者的共生关系表现为非对称互惠共生模式。在中西部地区,lnZe的回归系数显著为正,lnZf的回归系数不显著,共生发展的非对称性程度指标AS为1。这意味着,在中西部地区,金融部门获取了全部共生利益,仅实体经济对金融有正向推动作用,金融对实体经济无显著影响,二者表现为偏利共生模式。第(5)—(8)列是南部和北部地区的估计结果。不难发现,在南部地区,lnZf和lnZe的回归系数都显著为正,其中lnZe的回归系数明显高于lnZf的回归系数,AS为0.7255。这表明,南部地区的金融与实体经济相互促进、共同成长,但实体经济对金融的推动作用大于金融对实体经济的促进作用,属于非对称互惠共生模式。在北部地区,lnZe的回归系数显著为正,lnZf的回归系数不显著,AS为1。这说明,北部地区金融部门获取了全部共生利益,金融与实体经济的共生关系表现为偏利共生模式。

由此可见,在不同地区金融与实体经济的共生发展都具有非对称性,且在共生利益分配中均偏向金融部门,符合本文研究假设。然而,共生发展的非对称性程度以及所表现出的共生模式存在区域差异。在经济较为发达的东部和南部地区,金融和实体经济能够相互促进,实现互惠共生,只是在利益分配中偏向金融部门;在经济相对落后的中西部和北部地区,二者共生发展的非对称性程度更大,仅能达到偏利共生。因为经济落后地区的金融体系也相对落后,实体企业主要依赖信贷融资,且缺乏议价能力,而银行则凭借垄断势力攫取全部共生利益;东部和南部地区经济相对繁荣,为金融扩张奠定了坚实的物质基础,同时金融市场化程度较高,金融部门在激烈竞争中为占有市场份额采取“放水养鱼”策略,主动让出部分共生利益给实体企业,而非“竭泽而渔”式地将利益全部据为己有。

3.时期异质性分析

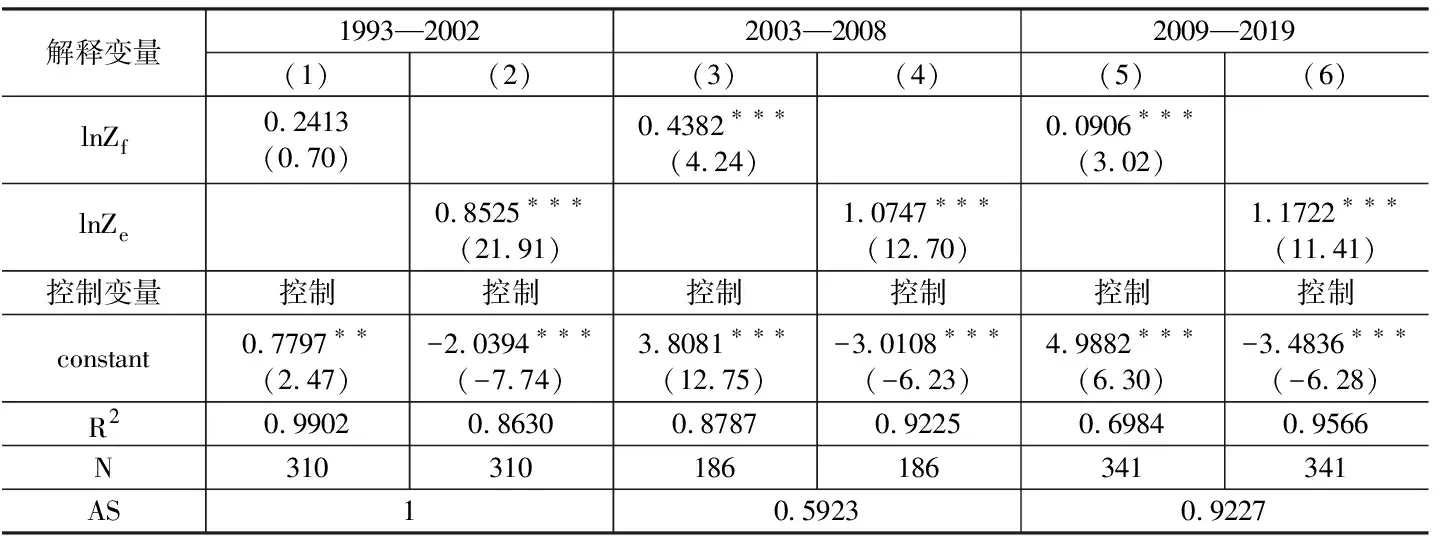

2002年之后,中国经济在加入WTO的助推下快速融入世界市场,迈进新的上升周期。2008年全球金融危机爆发,为缓解危机的负面影响,中国实施一揽子经济刺激计划,随后经济发展步入新常态以及“三期叠加”阶段。这表明,以2002年和2008年为分界点,金融与实体经济的共生关系可能产生显著变化。鉴于此,将总样本分成三个时期子样本分别予以估计,结果汇报于表4。

表4 分时期子样本估计结果

不难发现,1993—2002年lnZf的回归系数不显著,lnZe的回归系数显著为正,共生发展的非对称性程度指标AS为1。这说明,在1993—2002年金融与实体经济处于偏利共生状态,尚未形成相互推动的共生发展关系。因为这一时期的金融机构体系和金融市场功能尚不健全,金融对实体经济的促进作用有限,反而要高度依赖实体经济的哺育。2003年之后lnZf和lnZe的回归系数都显著为正,而且lnZe的回归系数值明显高于lnZf,两个时期的AS均介于0和1之间。这意味着,与1993—2002年相比,2003年之后的金融与实体经济共生系统发生了相变,由偏利共生转向非对称互惠共生模式,实体经济对金融的贡献大于金融对实体经济的促进效应。

通过观察可知,2003年之后的两个时期lnZf和lnZe的回归系数以及AS值发生显著改变,说明金融与实体经济在不同时期共生发展的非对称性程度不同,共生系统进一步演化。具体来看,第(3)列显示金融对实体经济的共生作用系数为0.4382,第(4)列显示实体经济对金融的共生作用系数为1.0747,AS为0.5923,共生发展的非对称性程度比1993—2002年大为缩小。第(5)列显示金融对实体经济的共生作用系数为0.0906,比前一时期大幅下降;第(6)列显示实体经济对金融的共生作用系数为1.1722,比前期略有提升。这说明,在2003—2008年由于实体经济大发展和金融改革深化,金融与实体经济的相互促进作用比较明显,共生发展的非对称性程度较低。在2009—2019年实体经济对金融的促进作用进一步提高,但金融对实体经济的推动作用反而大幅回落。此时,AS为0.9227,共生发展的非对称性程度比前一时期显著上升,共生系统演化方向朝非对称互惠共生模式逆转,且已接近偏利共生模式。因为这一时期我国经济进入新常态,由高速增长阶段转向高质量发展阶段,传统发展模式难以为继,实体经济下行压力加大,金融服务实体经济的动力减弱,大量资金流向虚拟经济领域;同时,由于影子银行兴起和房地产业繁荣,实体企业的融资成本被推升,金融从实体经济汲取了更高的收益。

4.行业异质性分析

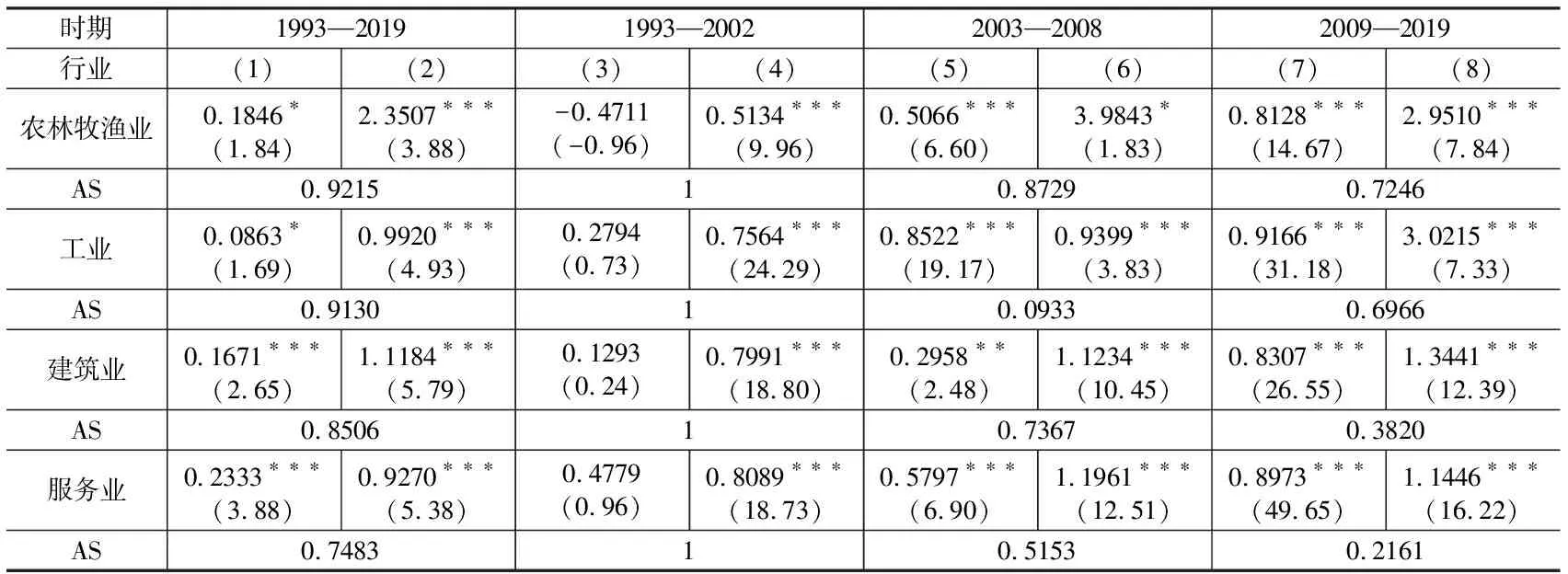

由于要素密集度、融资约束以及盈利能力等方面的区别,实体经济内部不同行业的发展状况和金融需求存在差异,金融部门在选择共生对象时也会考虑行业异质性,这可能导致金融部门与实体经济内部不同行业共生发展的非对称性出现分化。鉴于此,本文在三大产业分类的基础上,将实体经济部门分为农林牧渔业(即第一产业)、工业、建筑业以及服务业(将第三产业中的金融业和房地产业剔除),分别检验金融部门与这四类行业的共生发展关系,结果见表5。

表5 分行业子样本估计结果

第(1)和(2)列显示,在本文样本期内四个分行业子样本中,lnZf和lnZe的回归系数都显著为正,而且lnZe的回归系数皆明显高于lnZf,说明金融和实体经济各行业均存在相互激励的共生发展关系。共生发展的非对称性程度指标AS都介于0和1之间,皆属于对金融部门更有利的非对称互惠共生模式,进一步支持了本文研究假设。比较而言,金融对农林牧渔业和服务业的共生作用系数高于对工业和建筑业的共生作用系数。原因可能在于,农林牧渔业是相对弱势行业,而服务业抵押资产较少,二者都面临更高的融资约束,金融资源投向这两个行业会有力推动其发展。农林牧渔业和建筑业对金融的共生作用系数高于工业和服务业对金融的共生作用系数。因为农林牧渔业天然具有高风险性,金融服务于该行业需要得到更高的风险补偿,从而提高了其对金融的贡献力度。建筑业和房地产业紧密关联,样本期内房地产业繁荣带动建筑业大发展,其背后都离不开金融的强力支持,金融部门也因此获得高收益,故其对金融有着较高的推动作用。从金融与各行业共生发展的非对称性程度来看,存在农林牧渔业>工业>建筑业>服务业的行业分化格局。

进一步地,第(3)—(8)列显示,金融同实体经济各行业的共生关系在不同时期有所变化。在1993—2002年,金融同实体经济各行业共生发展的非对称性程度指标AS均为1,皆属于偏利共生模式,且金融部门获取全部共生利益。这与当时的金融体系相对落后有关,需要从实体经济部门汲取共生能量来实现自身发展。在2003年之后,金融同实体经济各行业的AS均介于0和1之间,皆属于偏向金融部门的非对称互惠共生模式。具体而言:第一,金融同农林牧渔业共生发展的非对称性程度最高,但2009—2019年有所缓解。近年来农业受到前所未有的重视,国家加大对涉农贷款的政策优惠力度,并采用差别化金融调控政策引导资金流向“三农”领域,推动非对称性程度在2009—2019年有所下降。第二,2009—2019年金融对工业的共生作用系数以及工业对金融的共生作用系数都比2003—2008年有所提升,但二者共生发展的非对称性程度也大幅增加。可能的原因在于,中国加入WTO后,以制造业为主的工业部门得到大力发展,而工业属于资本密集度较高的行业,需要金融的大力支持,金融对工业的推动效应不断提高;随着工业部门发展,金融部门所能分享的共生收益也相应增加。然而,在2009—2019年,全球经济在危机冲击后复苏乏力,中国经济也进入新常态,受“三期叠加”影响,实体经济中的工业部门发展势头减缓,金融部门则出现“脱实向虚”倾向,导致共生利益分配更偏向金融部门。第三,2009—2019年金融对建筑业的推动作用以及建筑业对金融的贡献都高于前一时期,且AS大幅下降。显然,这与由房地产业带动的建筑业大发展密不可分,房地产业的蓬勃兴旺助推了金融同建筑业的互益相生,二者共生发展的非对称性程度也相应缓解。第四,2009—2019年金融对服务业的共生作用系数比前期上升,而服务业对金融的共生作用系数则下降,相应地AS显著降低。这主要是因为,改革开放以来服务业快速成长,在经济体系中所占比重不断攀升,也是金融部门配置资金的重要领域,同金融部门的互动发展关系愈发紧密,有助于扭转二者共生的非对称性。

(四)金融和实体经济失衡的信号强度

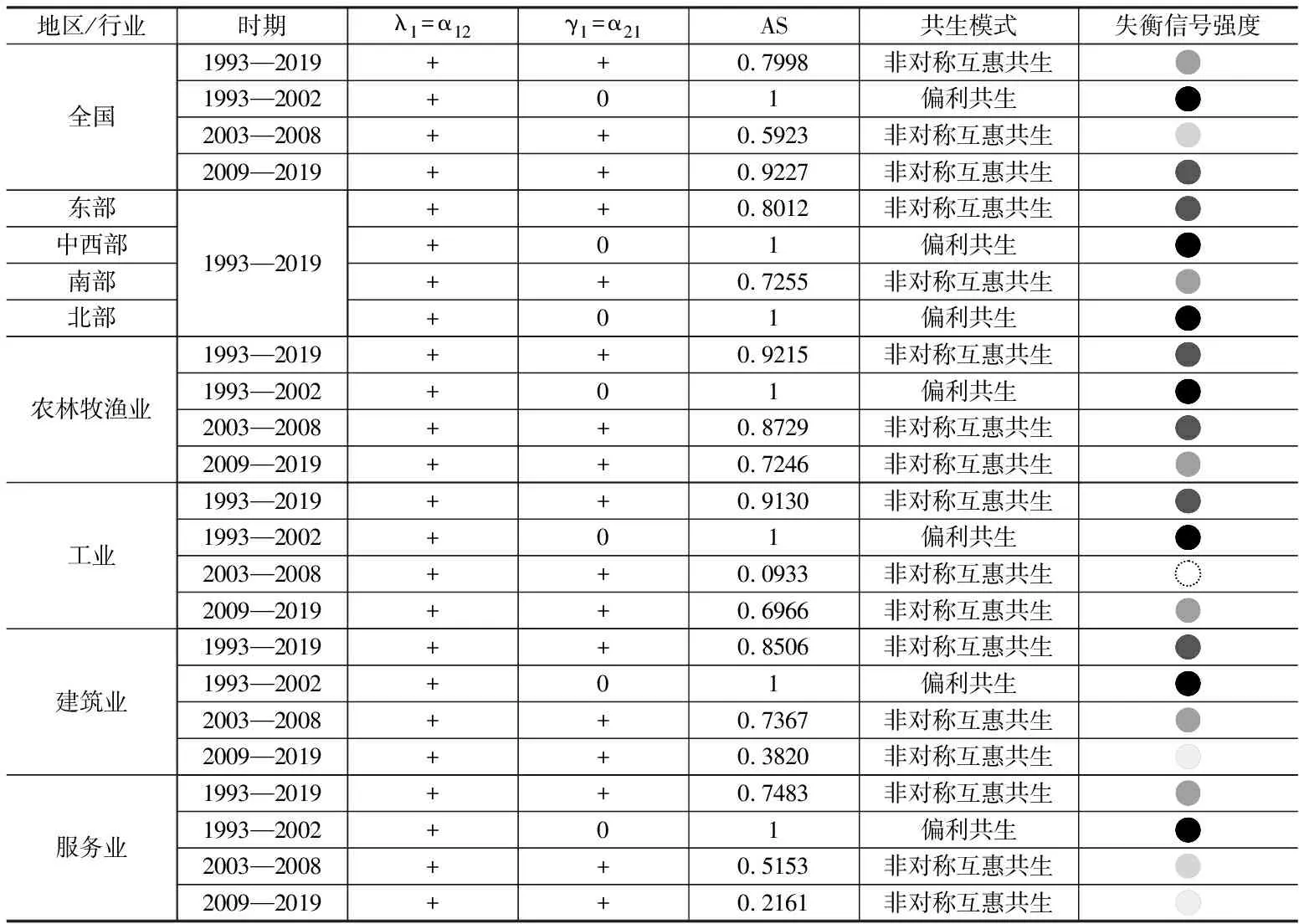

为了更清晰地展示金融与实体经济共生发展的非对称性及其失衡状况,将前文的回归结果进行整理,如表6所示。可以看到,所有样本中实体经济对金融的共生作用系数皆为正数,金融对实体经济的共生作用系数为正数或0,非对称性程度指标AS值均落在(0,1]区间,二者的共生关系表现为对金融部门更有利的非对称互惠共生或偏利共生模式,此即造成“金融和实体经济失衡”的根本原因。进一步地,将各样本的AS值从小到大划分为六种区间情形:(0,0.2)、[0.2,0.4)、[0.4,0.6)、[0.6,0.8)、[0.8,1)和1,设计颜色由浅至深的图形符号进行匹配,见表6最后一列。显然,这些符号可以直观预示各样本中金融和实体经济发生“失衡”的信号强度。比如,颜色越深,金融和实体经济失衡的信号越强烈,若不及时纠偏,“失衡”态势将愈演愈烈,距离二者“均衡”发展目标将越来越远;反之则反是。

表6 各样本金融与实体经济共生发展非对称性及失衡信号强度

结论与政策建议

本文基于共生理论框架剖析金融与实体经济共生发展的非对称性,采用1993—2019年的省级面板数据进行计量检验,并测算共生发展的非对称性程度。研究发现:(1)金融与实体经济存在相互促进的共生关系,共生发展的非对称性程度指标介于0和1之间,金融部门获取比实体经济部门更多的共生利益,属于非对称互惠共生模式,这是中国金融和实体经济“失衡”的内在原因。(2)在经济较为发达的东部和南部地区,金融和实体经济实现了偏向金融部门的非对称互惠共生模式;在经济相对落后的中西部和北部地区,金融和实体经济共生发展的非对称性程度更高,仅能实现偏利共生模式。(3)金融与实体经济在1993—2002年处于仅对金融部门发展有促进作用的偏利共生状态,2003年之后则始终处于偏向金融部门的非对称互惠共生状态,但非对称性程度在2009—2019年有所上升。(4)金融与实体经济各行业都存在对金融部门更有利的非对称共生发展关系,但非对称性程度呈现行业差异。

根据本文的研究结论,为推动金融和实体经济从“失衡”走向“均衡”,提出如下政策建议:

(1)调整利益分配格局,矫正金融和实体经济共生发展的非对称性,促使二者共生关系朝对称互惠共生方向演化。金融部门要助力实体经济发展,积极践行服务实体经济之责。构筑金融有效支持实体经济的体制机制,建立金融向实体经济减费让利的长效机制,理顺金融和实体经济之间的利益分配结构,克服金融“脱实向虚”倾向,严防过多的资金流入、沉淀在实体经济之外。

(2)考虑地区差异性,因地制宜地采取差别化政策推动金融和实体经济均衡发展。对于经济较发达的东部和南部地区,要进一步加快构建具有高度适应性、竞争力与普惠性的现代金融体系,推动金融业高质量发展,通过金融市场竞争压降实体经济融资成本。对于中西部和北部地区,更需要降低金融机构准入门槛,减少实体经济对银行信贷融资的过度依赖,着力培育直接融资市场,拓宽融资渠道,优化金融与实体经济的共生界面。

(3)结合时期特征,制定针对性措施实现金融和实体经济均衡发展。在新时期实体经济下行压力加大,金融和实体经济失衡问题凸显,应通过市场化利率机制合理引导实体企业融资成本下降。要切实破除深化利率市场化改革面临的障碍,完善资金配置的定价机制。同时,加大优质金融资产供应以缓解资产短缺,防范资产泡沫和风险累积,强化金融监管,严加监测系统性金融风险,为金融与实体经济均衡发展塑造稳定的共生环境。

(4)因行业而异,引导金融同实体经济的不同行业均衡发展。鉴于金融同农林牧渔业、工业部门共生发展的非对称性程度更高,这两大行业属国民经济中的基础性、支柱性行业,因此金融机构应积极创新融资模式,向其提供更多资金支持,适当加大让利幅度。将尽可能多的金融资源导向有利于经济高质量发展的行业,特别是配置于具有良好发展前景和高创新能力的实体经济领域,培育优质共生单元,为推动金融和实体经济均衡发展奠定行业基础。