文化旅游景区内涵建设模式研究

2022-03-16李萌

李萌

摘 要:文化旅游景区内涵体现了景区的质量与层次,景区应重视文化内涵建设。本文采用定性研究与定量研究相结合的方式,对文化旅游景区内涵建设现状展开调查与分析;并通过构建量表、发放问卷,探究文化旅游景区在内涵建设方面存在的问题,使用描述性分析与关键词分析直观了解量表测项分值与受访者建议,运用SPSS软件进行因子分析,基于数据分析建立文化旅游景区内涵因子模型,结合当下旅游研究重点领域与旅游景区发展趋势,最终构建文化旅游景区内涵建设模式,并提出相应的景区管理思路与建议。

关键词:文化旅游景区;内涵建设;模式

中图分类号:F592 文献标识码:A

基金项目:湖南省教育厅科学研究项目“文化自信视域下文化旅游景区内涵建设研究”(19C0728)。

新时期文化旅游已经从“文化为魂,旅游为用”的“体用二分”的传统阶段逐步转变为“体用一致”的新阶段,文化旅游景区作为实现文化与旅游深度融合的载体,在转型的道路上承担着日益重要的作用。文化旅游景区要实现文旅深度融合、为社会主义文化事业贡献坚实力量,提升文化内涵至关重要;景区文化内涵的提升,需形成一定的标准与模式,以实现景区文化传播与旅游体验双重功能的契合。

在中国知网进行文献检索,输入关键词“文化旅游景区”,搜索结果显示,从2000年起学者们对文化旅游的研究逐渐增多,其中主要包括文旅融合背景下对景区或旅游地的研究、乡村旅游文化研究、文化符号与旅游产品设计、旅游景区解说系统设计与研究、景区管理体制研究等;对于文化旅游景区的研究主要针对实证研究对象的具体方面,集中体现在体验视角、吸引力提升、景区设计等。在关于“景区内涵”“文化内涵”“内涵建设”等方面的文献检索中,发现景区内涵一般指向文化内涵,文化内涵基于“文化基因”,景区内涵建设原则与景区管理、品牌建设、景区发展模式、智慧景区开发相结合。

2003年,邹统钎总结了体验经济时代旅游景区管理模式的要点与方向,在旅游景区管理的原则方面要体现长期规划性与总体控制性,避免短视与片面的做法;在旅游项目开发与配置上要注重差异性、参与性、挑战性,避免旅游体验的千篇一律;重视旅游资源可持续性,体现梯度开发与循环利用;强调社区参与与旅游的双向关系及旅游对地方经济的重要作用等[1]。陈岩英等提出要加强历史文化名城的氛围管理,认为历史文化名城环境氛围的构成要素主要包括文化古迹所代表的实体环境、意向环境、生活环境[2]。余凤龙等具体分析了水利风景区的价值内涵与类型,认为水利风景区拥有深厚的文化底蕴,是宝贵的精神财富;水利风景区的规划与开发应以文化内涵为基础,挖掘文化与地方特色,在旅游产品开发上体现层次性及物质、精神与文化的融合性,在价值追求方面体现景区价值与优秀传统文化价值相统一的综合性[3]。傅才武、申年衢从注意力稀缺性视角研究文化旅游景区,对比了武当山景区与崆峒山景区近十年的发展历程,认为在信息爆炸的社会环境下引发了注意力稀缺,在此背景下文化旅游景区的发展环境发生了重要变化,景区能否善用注意力资源会极大地影响其运营与发展[4]。马大康从符号系统结构角度探析“文化基因”,认为文化基因是人类最原始、最基本的符号系统,它由“行为语言”和“言语行为”共同构成[5]。赵静从中华文化基因的特点进行探析,重点研究了什么是文化基因,如何把握文化基因,同时分析了中华文化基因的独特性[6]。庄晓晴研究了水利风景区文化内涵营造影响因子,绘制了水利风景区文化内涵营造评价体系,以霍童水利风景区为研究对象进行了实证研究[7]。邹统钎等在传承文化景观理论以及地方感理论的基础上,解释了“地格”与“旅游地格”的概念,认为地格具有地方特有(place specific)、路径依赖(path dependent)、难以言传(unutterable)的特征;当前各个旅游目的地的品牌营销日益趋同化,其主要原因在于片面注重宣传推广,而忽视了目的地生活方式中自然和人文本质特征与核心价值,旅游地若要打造具有持久竞争优势的品牌,必须重视旅游地“地格”的传承与传播[8]。

众多专家学者的研究成果为文化旅游景区内涵建设研究提供路径与方向,依托理论研究系统与务实的实践研究经验,建立“理论-路径-实践”的研究思路,以期達成研究目标。

(一)描述性分析

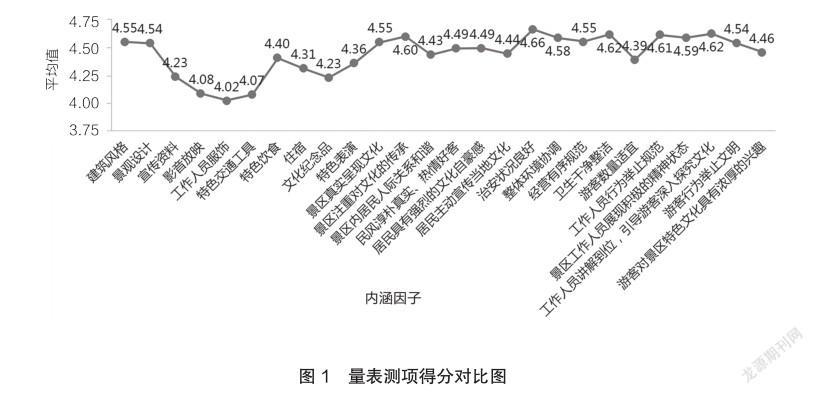

在问卷调查中,笔者对26个测项因子以矩阵量表形式进行提问,量表打分标准为:很重要5分、重要4分、一般3分、不重要2分、很不重要1分(见图1)。

由图1可知,治安状况良好、工作人员引导游客深入探究文化、卫生干净整洁、工作人员行为举止规范、景区注重对文化的传承是得分排名靠前的5项,宣传资料、文化纪念品、影音放映、特色交通工具、工作人员服饰是排名靠后的5项。从测项得分排名可以看出,26个测项因子的平均分值均在4分以上,可见26个因子对文化旅游景区内涵建设都“重要”。根据马斯洛需要层次理论,人的需求呈金字塔型,从低到高依次为生理需求、安全需求、情感和归属需求、受尊重的需求、自我实现的需求。根据量表打分结果,游客对于文化旅游景区的内涵要求符合马斯洛需要层次理论,得分较高的几项反映了游客的需求层次,即在保障安全感与舒适感的基础上,对景区工作人员及景区文化本身提出了较高的要求。

(二)关键词分析

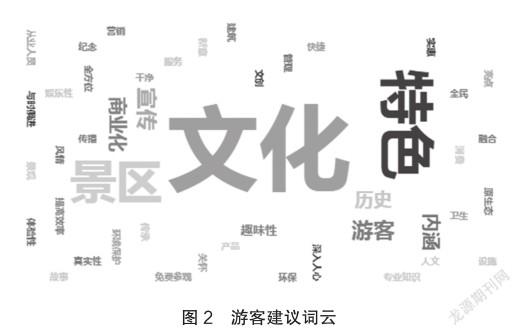

在调查问卷中,最后一个问题为开放式题型:您对文化旅游景区内涵塑造与提升方面有什么建议?统计结果显示,共有106人提交了有效问卷。根据受访者提交的答案,笔者对文本进行关键词分析,游客建议词云如图2所示。

由图2可知,游客以“文化”为核心点提出相关建议,这与本文的研究对象高度契合,其中高频词“特色”“景区”“游客”“内涵”“宣传”等,反映了文化旅游景区在管理与运营方面应关注的重点,其他关键词如“文创”“体验性”“趣味性”“真实性”“与时俱进”等为文化旅游景区建设与管理提供了路径与方向。

(三)因子分析

笔者在文献研究、实地调研的基础上,构建了文化旅游景区内涵构成的假设模型,随后通过设计量表,借助问卷星在线发放问卷,共回收有效问卷330份,并借助SPSS软件对获取的问卷数据进行分析。参与调查者年龄主要集中在18~45岁,共占比72.56%;学历为大专以上者占比89%,主要职业为公务员、事业单位人员及学生。

假设模型由主文化维度-亚文化维度-内涵因子3个层次构成,其中主文化内涵维度包含物质文化内涵、精神文化内涵、制度文化内涵、行为文化内涵,亚文化内涵维度包括环境因素、产品因素、客观因素、主观因素、外部因素、内部因素、员工因素、游客因素,总计20个内涵因子测量项目。本文首先以8个亚文化维度为因子进行一阶验证性因子分析,以验证模型的合理性。

第一步,信度与效度分析。信度参考Cronbach’sα系数为0.978,大于0.9,说明研究数据信度质量较高;使用抽样适合性检验(Kaiser-Meyer-Olkin,KMO)和Bartlett检验进行效度验证,数据分析结果显示KMO值为0.968,大于0.8,研究数据效度非常好。

第二步,一阶验证性因子分析。将数据导入SPSS软件进行分析,得到几个关键性的数据分析结果,包括因子载荷系数表格、平均提取方差值(Average Variance Extracted,AVE)模型与组合信度(composite reliability,CR)指标结果、Pearson相关系数与AVE平方根值、模型拟合指标等。

一是因子载荷系数。标准化载荷系数绝对值均大于0.6且呈现出显著性,意味着有着较好的测量关系。二是聚合效度。在聚合效度分析中,AVE大于0.5且CR值大于0.7,表明聚合效度较高。从分析结果来看,全部8个因子对应的AVE值全部均大于0.5,且CR值均高于0.7,说明本次分析数据具有良好的聚合(收敛)效度。三是区分效度。在区分效度分析中,部分因子区分效度欠佳,故笔者移除了标准载荷系数值较低的7个测项,包括宣传资料、影音放映、工作人员服饰、特色交通工具、文化纪念品、特色表演、游客数量适宜。移除7个测项后重新进行验证性因子分析,发现模型的各项拟合指标均能达到理想标准。

第三步,二阶因子分析。根据一阶验证性因子分析结果,参考删除7项测项后的假设模型,进行四维度的二阶因子分析,使模型更加精简有效(见表1)。

(四)二阶探索性因子分析

根据SPSS数据分析结果,二阶因子分析KMO值为0.963,数据通过Bartlett 球形度检验(P<0.05),说明研究数据非常适合进行因子分析。二阶因子分析提取4个因子,根据数据处理结果,这4个因子旋转后的方差解释率分别是25.332%、24.756%、19.542%、14.911%,旋转后累积方差解释率为84.541%。笔者参照旋转后的因子载荷系数表格发现,19项因子对应的共同度值均高于0.4,意味着研究项和因子之间有着较强的关联性,因子可以有效提取出信息。

(五)二阶验证性因子分析

二阶验证性因子分析各项关键性数据结果均达到了理想水平,其中4个因子对应的AVE值均大于0.6,且CR值全部高于0.9,说明数据的聚合(收敛)效度非常好。模型拟合指标基本上达到了标准要求,但八维度因子分析的模型拟合度优于四维度模型拟合度。

(六)因子模型構建

根据多轮因子分析结果,最终形成4个主文化维度、8个亚文化维度及19个测项因子构成的文化旅游景区内涵建构的理想模型,通过参考受访者提出的建议及征询专家意见,将“文化纪念品”一项改为“文创产品”并保留,最终构建了文化旅游景区文化内涵因子模型。依据以上数据分析结果,笔者将模型的得分情况汇总如表2所示。

由表2可知,在现有量表调查基础上,文化旅游景区内涵维度的重要性程度排名为:制度文化内涵>行为文化内涵>精神文化内涵>物质文化内涵。其反映了在文化旅游景区内涵营造方面受访者认为发挥最大作用的是制度文化,其次是行为文化、精神文化、物质文化。

文化旅游景区形式多样,从主体性质来看,每一个文化旅游景区亦可当作独立的企业来看待,可以从现实角度分析数据反映的情况。根据文化层次结构理论,本文可以将企业文化结构分为4个层次。第一层到第四层依次为:表层、幔层、中层、核心层,分别对应物质文化、行为文化、制度文化、精神文化。王国顺等从企业管理角度出发,将商业文化划分为4个层次,即物质层面、行为层面、制度层面、精神层面,将商业文化客体内容划分为商品文化、商业行为文化、商业制度文化、商业精神文化4个方面,同时将商业文化层次与商业文化客体内容一一对应,形成一个圆锥形结构模型(见图3)[9]。

何开玲等总结梳理了景区管理的研究成果,发现景区管理研究内容主要体现在景区资源管理、景区环境管理、景区门票管理、景区安全与危机管理、景区利益主体管理(包括政府景区管理、社区居民管理、游客管理、从业人员管理)以及景区智慧管理六大方面[10]。由表2可知,本文对文化旅游景区内涵的研究与当前景区管理研究的方向也是高度契合的,因此文化旅游景区内涵建设主要体现的是景区管理方面的建设。

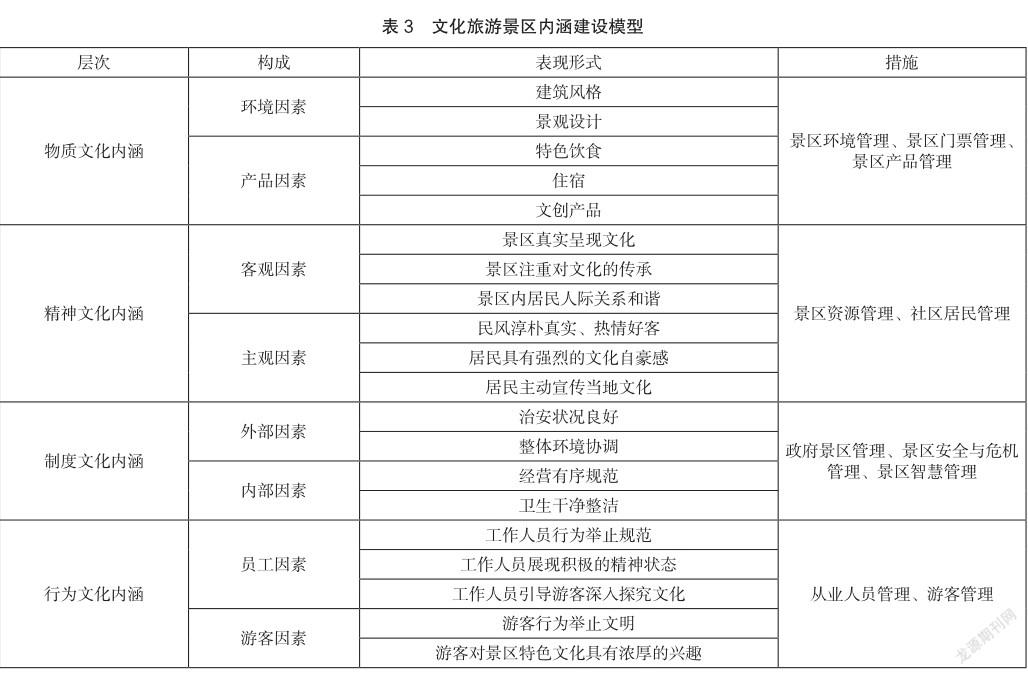

依据本文数据研究构建的模型,参考众多专家学者们的研究成果,笔者构建了文化旅游景区内涵建设模型(见表3)。

第一,保護文化旅游景区资源与环境,处理好旅游产品开发与文物保护的关系。文化保护与景区市场化运营之间的矛盾是文化旅游景区面临的一个普遍性问题。众多文化旅游景区的核心景观或全部景区属于文物保护单位,景区如何处理好文物保护与旅游开发之间的“度”,将景区打造成为一个有可持续吸引力文化品牌,对文化旅游景区的发展至关重要。

文化旅游资源是文化旅游景区最宝贵的财富,文化旅游景区是文化的载体。文化旅游景区资源与环境管理的重点在于保持其文化一致性。具体来说,要对景区及其外围的交通、生态、景观和社会文化等各种环境要素进行统一管理。从文化符号学的角度来说,要使整体环境氛围展示统一的文化符号与文化标签;独特的社会文化环境是景区的个性标签,利用这个标签打造具有独特性的文化产品,可以丰富游客的旅游体验;此外,在挖掘景区社会文化内涵的同时,要防止过度商业化和同质化,因此要加强文化旅游景区本身的产品创意能力与运营能力,凸显景区的特色。

第二,探索景区社区一体化模式,充实景区文化体验的精神内核。景区社区一体化在乡村振兴战略实施中得到了实践,取得了显著成效。景社一体化的内涵主要包括以下方面:在空间范畴上,景区与社区这两种不同的社会表现形式在同一个地理空间得到高度融合与发展;在功能主体上,社区兼具居住功能与休闲、观光、体验的旅游景区功能;在经营管理上,实行企业化运作,通过传统治理方式与现代治理方式的有机融合,形成社区全面参与旅游的格局[11]。

文化旅游景区具有景区社区一体化的天然优势,众多景区拥有独一无二、得天独厚的文化资源,这一类文化资源往往成为某一城市、某一旅游目的地的文化标签,这种文化标签是贴在区域内的人、物、景、生活等方方面面,这些深植于景区内部及周边的文化标签便是其源源不断的精神力量。作为文化旅游景区,充实景区的文化内核需要多方利益主体的共同参与,通过政府政策引导,社区积极联合,景区重点推进的多方共同努力,力求使旅游者体验“进景区游文化,出景区有文化”的文化旅游模式。

第三,改善传统经营管理模式,引入智库力量,开展智慧景区管理。随着旅游信息化技术的普及,“互联网+旅游”形式已深入人心,“线上+线下”的旅游模式覆盖了游客旅游前、旅游中、旅游后全过程及全体验活动,智慧旅游有了良好的发展环境与土壤。《关于促进智慧旅游发展的指导意见》指出,智慧旅游是运用新一代信息网络技术和装备,充分准确及时感知和使用各类旅游信息,从而实现旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游体验的智能化,促进旅游业态向综合性和融合型转型升级[12]。目前,4A、5A级旅游景区均在一定程度上实现了智慧景区管理,但存在系统规划设计缺乏整体性与系统性、数据挖掘分析不足、智慧化程度不够高等问题。相较于自然旅游景区,文化旅游景区在智慧景区管理上具有文化优势,在打造“文化IP”方面拥有得天独厚的资源,实现文化旅游景区智慧管理的关键是将文化融入智慧旅游管理系统中。

要建立强大的智慧旅游信息集成管理系统,以云计算、人工智能等新兴技术为支撑,实现旅游管理各系统的跨平台、跨网络、跨终端的综合化管理,并支持大量用户并发访问、海量数据的综合应用。具体来说,这一平台应包括信息采集系统、信息存储系统、信息分析系统和信息应用系统。此外,要合理运用数据,提高“智慧程度”,为游客提供个性化的文化旅游产品和服务,使游客在游览前、游览中及游览后均有较好的旅游体验。同时,景区的智慧管理要保障信息数据的安全与隐私保护,聘请专业的技术团队提供技术支持,注意景区管理模式在变革中的步骤与方向,既要避免保守,也要防止激进[13]。

创新文化旅游景区服务方式,激发从业人员与游客的良性互动。旅游业是一个服务性特别强的行业,文化产业与旅游业的融合发展拉动了经济增长,创造了大量的工作岗位,为文化旅游景区带来了生机与活力。旅游业发展过程中,旅游从业者与游客之间的利益冲突始终存在,并一度在社会上引起较大反响。从本质来说,旅游者与旅游从业者是利益共同体,存在互惠互利的关系,在这种关系中,旅游者是“文化体验者”,旅游从业人员是“文化传播者”与“服务提供者”。从提升旅游者文化体验的角度出发,文化旅游景区要重视旅游从业者技能的提升与素质的提高,加强文化培训,构建特色化、标准化服务体系;不但要使游客“悦目”,还要令他们“赏心”,重视公共服务设施的建设[14]。要提升游客管理,这种游客管理既包括对游客行为的管理,如环保、文物保护观念的管理,更重要的是对游客在文化旅游景区旅游体验的管理。景区应将游客体验纳入全程管理中,力图使文化旅游体验效果最优化,这种体验最优化离不开景区从业人员共享旅游效益后形成的对景区的拥护,旅游者与从业人员的良性互动亦会日益加深。

[1] 邹统钎.体验经济时代的旅游景区管理模式[J].商业经济与管理,2003(11):41-44.

[2] 陈岩英,谢朝武.基于氛围管理的历史文化名城的旅游开发研究[J].未来与发展,2010(7):61-64.

[3] 余凤龙,黄震方,尚正永.水利风景区的价值内涵、发展历程与运行现状的思考[J].经济地理,2012(12):169-175.

[4] 傅才武,申念衢.注意力稀缺背景下文化旅游景区管理模式的优化策略:基于武当山景区与崆峒山景区的比较[J].兰州大学学报(社会科学版),2018(3):49-58.

[5] 马大康.从符号系统结构探析“文化基因”[J].社会科学,2018(4):163-172.

[6] 赵静.中华文化基因的特点探析[J].文化软实力,2017(4):77-82.

[7] 庄晓晴.水利风景区文化内涵营造影响因子研究[D].福州:福建农林大学,2019:1-7.

[8] 邹统钎,赵英英,常梦倩,等.旅游目的地地格的理论源流、本质与测度指标[J].旅游导刊,2021(1):1-22.

[9] 王国顺,周夏连,马高雅.商业文化层次结构模型的构建[J].商业经济研究,2019(10):189-192.

[10] 何开玲,杨钊,王群.景区管理研究回顾及新时代展望[J].云南地理环境研究,2020(1):7-17.

[11] 熊有璞,刘敏.景区社区一体化模式发展分析:以西江千户苗寨为例[J].北京联合大学学报,2020(1):34-40.

[12] 党安荣,张丹明,马琦伟,等.大数据时代的智慧景区管理与服务探讨[J].西部人居环境学刊,2016(4):8-13.

[13] 刘治彦,季俊宇,商波,等.智慧旅游发展现状和趋势[J].企业经济,2019(10):68-73.

[14] 管婧婧,毕家萍,董雪旺.家与途:情境迁移下的旅游地感知重构[J].旅游学刊,2021(1):112-122.

2529501186363