民国初期照相石印术与书法传播研究

——以上海震亚图书局石印字帖为中心

2022-03-14魏书宽

⊙ 魏书宽

弁言

“石板印刷术”简称为“石印术”,由捷克人阿洛伊斯·塞内费尔德发明,其作为一种化学性质的印刷技术,利用了油与水互不相溶的原理,在石板表面复制出亲油膜层的图文内容,而空白部分则为亲水膜层,在印刷时,图文部分吸墨拒水,非图文部分则吸水拒墨。所以石印术从方法以及材料上,都不同于我国传统的雕版和活字印刷所使用的物理性质的压印法。石印术从方法上分为两大类:一类是手写石印制版;另一类则为照相石印制版。而清末民初的书法碑帖出版,多用照相石印制版,曾纪泽在《使西日记》中称此技术为“照影上板”[1]。其后民国数年间,无论印刷技术产生何种革新,只要方法和原理与照相石印相同,都统称为“石印”。杨丽莹认为,自民国以来,人们将利用照相技术进行复制印刷的书籍统一称为影印本,或者石印本,而石印技术无论换用何种底版,其性质并未产生实质性的变化。[2]

照相石印技术的发明,使得人们可以较为便捷且高效地进行复制,而对于书法的传播而言,石印照相术能更为完整地复制出墨迹和碑帖拓本的原貌。上海震亚图书局为民国初期上海出版书法碑帖的印发机构之一[3],其字帖出版物以照相石印术为主,其出版的字帖既涵盖经典的法书碑帖,又有时下名家墨迹。所以,无论从照相石印的技术层面还是书家在书法字帖出版中的参与情况,上海震亚图书局都可以作为民国时期书法传播过程中较为典型的切入型案例进行分析与研究。

一、照相石印术的利用——书法艺术表现与传播方式的多样性

照相石印术,这是利用照相技术将原稿呈现于不同底版上的复制技术,而根据底版的不同,其又分为石印、玻璃版印、铜锌版印、胶版印等。关于照相石印的方法,杨丽莹在黄永年《古籍整理概论》的基础上,对照相石印的方法重新分类为五种[4],分别是原大影印、缩小或放大影印[5]、重排影印、抄写影印和再次印刷。

在以字帖等出版物作为媒介的书法传播活动中,书家的指导和参与是不可或缺的。上海震亚图书局经理朱崇芳[6],正是与寓沪书家如谭延闿、谭泽闿、李瑞清、曾熙、胡小石、李健等人有着较为密切的合作关系,书家除了为书局提供较为优质的出版内容外,也积极参与着书局书法字帖的出版规划,利用照相石印的不同方法,可以让同一底本的书法碑帖,产生多样的面貌。另外,印刷技术的提升也影响着书家的书写方式。

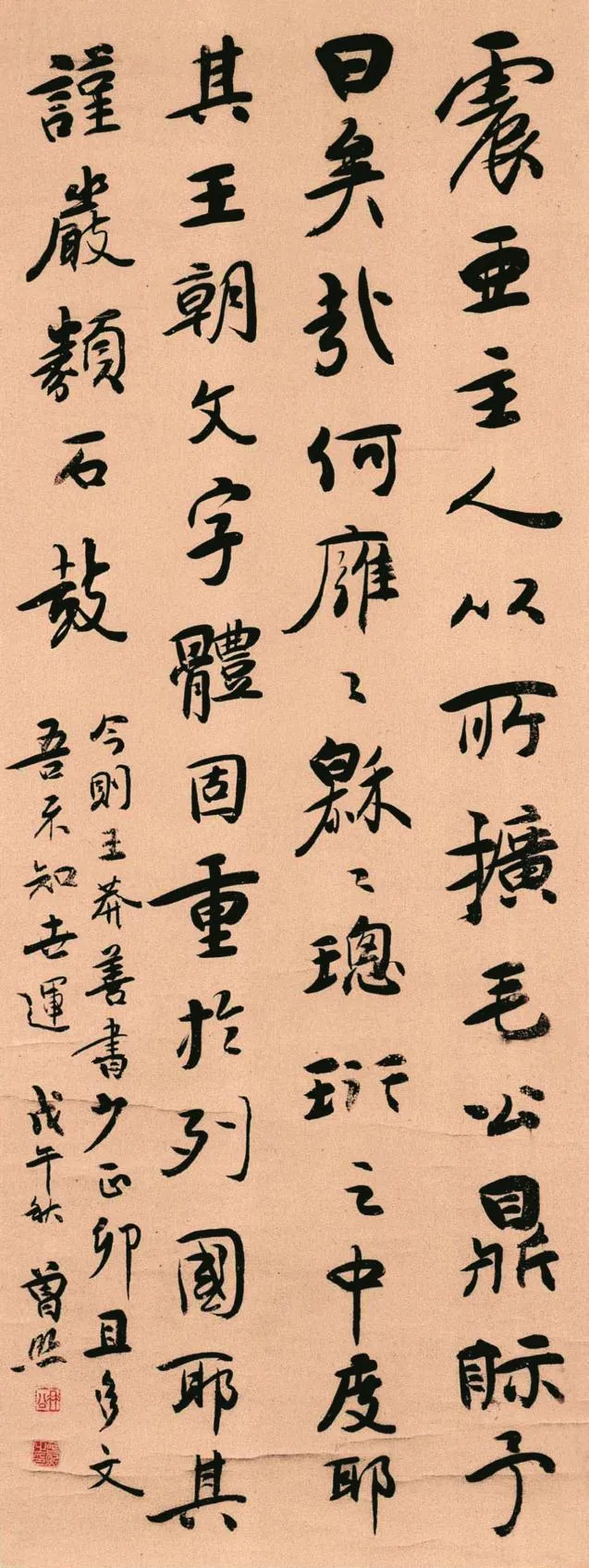

曾熙 行书 跋毛公鼎文轴 选自上海辞书出版社《曾熙与上海美专作品集》

原大影印技术在石印字帖出版中是最为普遍的印刷方法。对于研究者或学习书法的人而言,原大影印能很好认知书迹最为本真的面貌。原大影印较为精准的复制和便捷的印刷模式,使得原先藏于书家秘阁的善本碑帖和经典墨迹,逐渐走入寻常百姓家。民国初期,上海出版机构林立,除震亚书局外,中华书局、商务印书馆、有正书局、神州国光社、艺苑真赏社等都有出版书法碑帖,而震亚书局经理朱崇芳与寓沪书家保持的良好书画交流关系,使得书局可以较为容易地获得优质的书法出版资源。原大影印墨迹的出版,对于书家学书取法的视阈无疑是有帮助的,李瑞清的侄子李健[7]曾力劝震亚书局经理朱崇芳影印出版钱沣所书《钱南园苏诗杜诗合册》:

南园先生专师平原,深入堂奥而能神明变化,独成一家。自来学人书者,非拘絷于柱下,则须节取一体以自适,未有步趋准绳、恪守不失而能自立如先生者也。此先生行书出入于《太冲叙》《三表》之间,而纵横跌宕,方折圆转,一洗学颜书者缭绕拘苦之习,岂独为鲁公之功臣,亦后学之津梁也。鲁公行书,世尠精脱,与其为木石所昧,不若于此帖求之,庶几坠石、发弩之观再见人间耳。因劝挹芬先生亟景印之,飨世之学颜书者。[8]

当今,颜真卿的行书字帖较为常见且易得,人们很容易通过各种平台就能购买到,但是在民国初期复杂的社会背景下,一般书家,若想学习颜真卿的行书,只能通过刻帖,而墨迹则不被世人所易见。在李健看来,钱沣取法颜真卿,自成一家,学书由钱入颜,可以看作是取法颜真卿行书的津梁,其原因在于“木石所昧”是直接取法颜真卿行书的最大障碍。刻帖一定程度上没有影印墨迹表现直观,谭泽闿为此书的题跋可以论证木刻雕版与原大影印的异同:

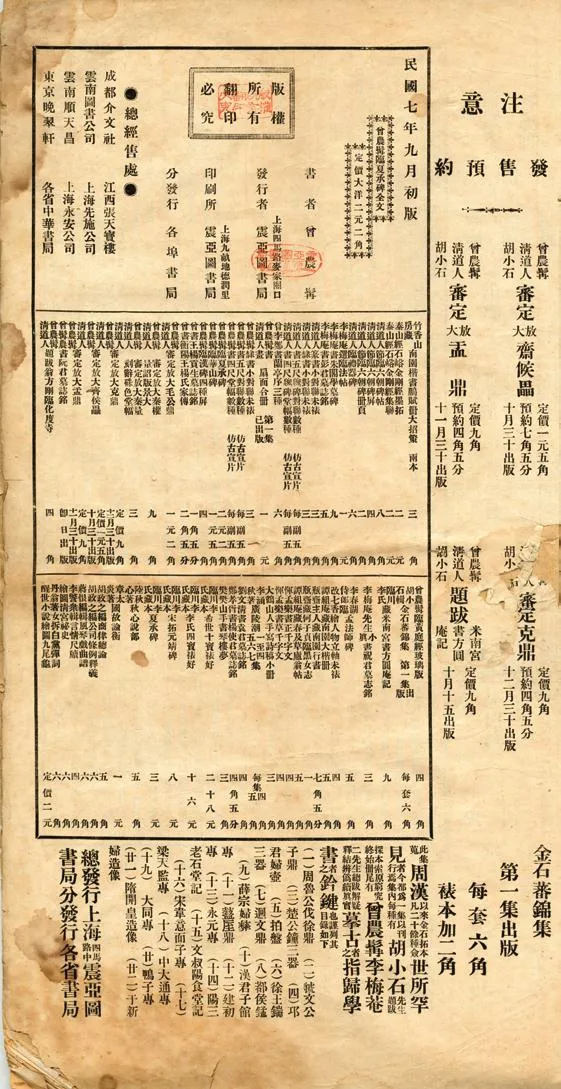

震亚图书局字帖版权页 选自上海震亚书局《曾农髯临夏承碑全文》

长沙旧有木刻《南园帖》,亦书东坡《和孔毅父》三诗,盖别是一本雕版,虽精究失神味,而原迹久不可寻。因亟出此付之影印,并借友人所藏杜诗,合为一册,以公诸世,它日更有所遇,当谋续印,汇成巨帙也。[9]

“失神味”是木板印刷的弊端所在,陈平原在《左图右史与西学东渐——晚清画报研究》一书中认为,之前印刷图像,必须先有画稿,其后再用木刻或镂以铜版,这不仅费时费力,而且易于走样失真,照相石印法的产生,在便捷的基础上,还可以保证复制的图像做到“细若蝉丝”“明同犀理”[10]。

震亚书局将一些钟鼎铭文放大或缩小影印,其目的是便于携带或者学习。《泰山经石峪金刚经》原字较大,震亚书局曾将此拓本缩印出版过一次,其后再版,经李健编辑整理为《精选缩印〈泰山金刚经〉最大字本》,书局介绍此书有“字大之妙”“廉美易举”“提要钩玄”“附赠集联”四大特色。李健在题跋中评价:

此摩崖巨观,榜书神品也。缩景之以便展橅,然缩之过小则失其神理,此本字大,略如文殊碑额,庶可睹其铺毫从容,序画自然之妙矣。[11]

李健评价《泰山经石峪金刚经》为“榜书神品”,而此字帖的主要特点还在于缩印后的效果,“失真”是字帖缩印中最为值得注意的问题,李健对缩印本的大小有很好的掌控,描述字形大小为“略如文殊碑额”,在便于书家观看学习的同时,兼顾对字形的还原。对于缩印字帖的优点,胡小石在其跋《秦权量诏版景大本》中评价道:“本欲剪裁成帙,以便取携,恐部居既易,形势遂失,故特景印全文,示布白之秘。”[12]放大影印碑帖,虽然不利于学习者携带,但是有助于习书者读帖与观摩。李瑞清对这些放大影印本的碑帖,在质量上要求严格,在复制过程中要求精益求精,从曾熙题《扩大〈散氏盘〉》的跋文中,我们可见李瑞清在字帖出版上严谨的态度:

《散氏盘》横行盘奥,势似欹而反正,金器中独树一帜。阿某(按:指李瑞清)见各家所扩,大小或失宜,爰令其弟旭君再扩此本,几经改定,用心良苦。[13]

民国初年出版行业鱼龙混杂,字帖的出版水平也是参差不齐,很多出版社将字帖放大后便失其本真,李瑞清等人则意识到出版中的问题所在,付梓前几经修改,其目的就是为了在碑帖缩放印刷的同时,能做到大小相宜。李瑞清、曾熙作为字帖的审定者,如此认真严谨的校书态度,既是他们从经学治世的学术背景下对消费者和民众负责的体现,从侧面又表现出他们作为文人书家的个人书学态度的严谨性。

重排影印所用的原理与“剪裱”类似,在碑帖收藏中,对于尺幅过大的拓片,收藏者会采用“剪裱”等方式装帧成册,而“剪裱”在一定程度上对于拓本的原章法,产生了改变。重排影印是改动底稿原有行款,通过拼割剪贴后,并重排列印刷。抄写影印,是将底本手写完成,通过照相石印的方法进行复制。震亚书局在字帖出版中,对这两种印刷方式都有较好的利用。

曾熙、李瑞清作为沪上有名书家,他们的字体多被学书者或门人所临习,震亚书局则将曾、李等人的书迹或书丹的墓志出版为字帖以供销售。这些字帖大多是以裹背装的形式装帧出版,其繁冗之处是墓志在印刷前须先按照传统拓本的制作方式将拓片剪裱成册,再加以影印。曾熙较为敏锐地找到了更为便捷的出版模式,曾熙曾致信朱挹芬,谈及所书墓志及篆额在印刷中所显露出的问题:

前收蒯志、李志各五十份,李篆额因散条整印,行气不舒畅,当另书之。天宝楼可来寓商之答复,不能置之不理。又,向亲翁先人墓志及相片,当面交阁下,乞早晚至寓商办,日中恐出也。挹翁。髯顿首。十四日。[14]

墓志剪为散条后印刷,会破坏原有的章法,使整体行气不通畅,对此曾熙发现,墓志直接以书册的形式书写,这样在印刷出版的时候,既可以保存原有行气,又方便改正书写时的谬误,且便于收藏和印刷。对于这点,曾熙在致查烟谷的信中,与查氏对墓志铭的书写方式进行了商榷:

墓志字在五百内定值四百四十番,隶分不加,但以册子式书,可随时去其伪误,较易工耳。(可合墓石大小计方,改为册子且便收藏,即印送人亦便。)[15]

由此可见,印刷术的进步,一定层面上也会促使书家对于原本传统的书写形制和方法进行改进与探索。曾熙通过更改墓志铭中的章法,将整纸改为册页式。书写册页不仅有利于修订书写中存在的讹误,亦有助于印刷,此举既是迎合出版过程中编辑便捷化的需要,亦是对书法艺术形式多样性的尝试与探索。

二、照相石印术的影响——对书法传播的推动作用

碑石拓印是中国印刷术的早期雏形,而碑帖拓本对于书法的传播,无论从艺术层面还是文献方面,都有着至关重要的影响。金石碑版的书法可以通过拓本进行传播,而在照相影印术发明之前,历代经典的墨迹,除了摹勒上石,以刻帖的方式传播外,没有更为优化的传播媒介。以至于康有为在《广艺舟双楫》所言:“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑。欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南北朝碑。”[16]康氏之所以在学书取法上“尊碑卑唐”,其中一个主要的原因之一就是南北朝碑笔画完好,并且精神流露,便于书家临摹。

照相石印制版的字帖,可以解决康氏关于拓本优劣的问题,并且通过影印,可以较为精准地直接复制出古代书法墨迹。黄永年在《古文献学讲义》中言:“在摄影之术未出现前欲窥见墨迹不易,而碑刻拓本究易搜求,故昔人之言宋以前书法者亦多凭碑刻。”[17]对于在文化传播中以图像为承载体的书法艺术,照相石印术中精准的复制和低廉的成本是推动书法传播最大的优势。从更宏观的角度来说,古人墨迹的复制和印刷,有利于帖学的发展,对于碑学而言,善本的影印为民众在研究或取法北碑时提供了较佳的模板。据“总商会商业图书馆”的报道,震亚书局经理朱挹芬曾捐赠书局所印碑帖六十余种[18],出版内容涵盖古代书法墨迹、石刻、吉金和民国时期的名家书作、课稿等。通过震亚书局出版的丰富书法字帖种类,可见照相石印术为民国初期提供了丰富多样的书法传播内容。

照相石印术在技术层面丰富了字帖形式的多样性,在经济层面,解决了书法传播中的成本问题。从艺术层面来看,在利用照相石印技术的基础上,书家作为字帖参与方,若其参编的字帖获得广泛销量,除获得社会的认可度之外,亦有助于书家对其书风和书学思想的传播与推广。李瑞清认为学书应该“求分于石,求篆于金”。1915年,李瑞清曾致信朱崇芳,与朱氏商讨如何利用缩小影印技术出版其所藏的《泰山经石峪金刚经》,他在信中谈道:

更有一事奉商。《泰山经石峪金刚经》,包慎翁所谓“与《鹤铭》相近,渊穆时或过之”者,此实与匡喆刻经诵同一派,其布白用笔直从《虢季子白盘》《曾白簠》出,六朝大字第一也。自来苦其字大,只有取数字集为联者,能缩印如酒杯大,便于临摹,海内书家必争购之,足下其有意乎?贫道藏有墨拓精本全分,可假印也。近日学六朝碑石者飙起,然学六朝,须从篆隶入,乃非伪体。能更印者有名钟鼎汉碑数种,尤可以倡明书学,开风气也。[19]

由“海内书家必争购之”可见李瑞清对于学书者的审美取向有较为准确的预判,而将《泰山经石峪金刚经》缩印如酒杯大小,对于学书者而言,无疑是便于学习与携带的。李瑞清建议朱崇芳应该多出版有关钟鼎铭文以及汉碑的字帖,这与其学书观念有着直接的联系。在震亚书局出版的放大《毛公鼎》中,李瑞清题:“余既为门人临《毛公鼎》以示其笔法,今震亚书局主人又以影放《毛公鼎》为大字,意欲比于《石鼓》直胜《石鼓》耳。”《毛公鼎》作为青铜铭文,相较于《石鼓文》的石刻文字,显然更受李瑞清的推崇。在此基础上,震亚书局以李瑞清的书学体系为脉络,先后出版了放大影印本的《毛公鼎》《秦权量诏版景大本》《秦量刻辞》《克鼎》《齐侯罍》《盂鼎》《散氏盘》等。除此之外,在字帖的版权页,除了基本的版本信息外,也会刊登有关书家的广告或润格信息,此举也是对当时书家的宣传与推广。除了售卖作品之外,书局还会将书家的书作原大影印并装裱成轴,印刷品低廉的价格,为不同消费能力的受众提供了多样的收藏或学习途径。

艺术的接受与消费是书法传播的体现,字帖的销量是书法传播广度的衡量标准之一。从销售层面来看,作为石印本字帖的出版方,图书局利用参与出版的书家在社会中的名望带动字帖的销售,从而使受众群体变得更为广泛。仅《泰山经石峪金刚经》就在两年内再版三次,其中最近的两次再版,时间间隔仅有一月,由此可见该字帖在销售市场上的紧俏。1916年6月30日《申报》消息《名人碑帖再版又出》:

谭组庵、清道人两先生合藏《泰山经石峪金刚经》墨拓精本,前经望平街震亚图书局主朱挹芬向两先生假印,预售廉价劵,初次出版畅销一空。今再版又出,且由清道人在徐嘉余君处抄得经石峪全图,附印卷首,较初版益臻完备。[20]

字帖的畅销推动着字帖内容的更新,此书再版时,为了使内容更为丰富完备,朱崇芳请李瑞清抄摹经石峪全图,并将其缩印于卷首。这种附印抄摹全图的办法,有助于学习者更为全面地了解《泰山经石峪金刚经》章法上的关系,以至于郑孝胥评价:“此缩印本若登泰山而小天下,山河万里,皆在掌中。”

同时,照相石印术使书法史学的编纂进入了新的层面。通过1937年商务印书馆拟出版的李健《中国书法史(手稿)》[21]可知,李健在编纂《中国书法史》时,将碑帖缩印为较小图版,附于文字旁并加以说明,相较于原先书学乃至金石学著作中连史纸勾摹的图版,照相石印术中的缩放配图使得书学著作更具生机,读者可以“索象于图,索理于书”,由此产生的图文结合书法史学教材,使得书法史学研究拥有了更为准确的书法图例,减少了书法传播过程中不必要的讹误。民国时期诸多书家的手稿墨迹,通过手写影印本得以留存于世,这些手稿原迹一定程度上为后世学者的书学研究,提供了更为丰富的素材。

然而,除了推动作用外,印刷术的便捷在某些方面也会形成书法发展的阻碍,如若出版方在字帖底本上的选择产生了失误,错将翻刻本作为善本,或者将伪作当成真迹去印行发售,那么,消极影响会迅速扩散,有时对于普通民众尤其是初学者的误导是不可逆的。

通过以上论述可知,民国初期,西方先进的出版印刷技术为传统的中国书法创造了前所未有的文化环境和传播方式。民国初期的图书局注意到照相石印术在字帖复制和印刷发行中的优势,借助书家的参与,出版了大量的书法字帖及书法文献。此举不仅丰富了文化市场,亦对当时民众的书法学习提供了多样的取法模板,并且为书法传播提供了优质的媒介,可以说达到了社会效益与经济效益的统一。如今,在图像复制和印刷行业不断更新换代下,书法出版物变得更为丰富多元,民众的学书取法视阈相较于从前变得更为广阔,同时书法传播也变得更为迅捷和方便。

注释:

[1]曾纪泽.使西日记[G]//续修四库全书·史部第577册.上海:上海古籍出版社,1995:44.

[2]杨丽莹.清末民初的石印术与石印本研究——以上海地区为中心[M].上海:上海古籍出版社,2018:17.

[3]有关上海震亚图书局的留存时间,笔者根据现存文献推断,其应为1912年至1936年前后。陈昌文在《都市化进程中的上海出版业:1843—1949》中记载:“震亚图书局,1917年至1927年见存。”然而,通过现存的文献及出版物来看,震亚图书局曾于1912年出版印刷《钱南园大楷册(第一集)》,由此可见其成立时间应不晚于1912年。关于停业,现存文献并无具体记载。出版机构常在报纸上刊登出版物广告及各种信息作为营销手段之一,笔者通过调查发现,震亚图书局最后一次出现在新闻媒体上是1936年12月12日,以《广陵潮版权讼》一文见于《申报》,其后震亚书局便销声匿迹。故震亚书局应停业于1937年前后。

[4]杨丽莹.清末民初的石印术与石印本研究——以上海地区为中心[M].上海:上海古籍出版社,2018:34.

[5]杨丽莹在《清末民初的石印术与石印本研究——以上海地区为中心》一书中并未将“放大影印”单独列为一类,杨丽莹认为放大只是相对于缩印石印本而言,并非原底本的影印放大,而在书法字帖的复制中,放大影印常将底本剪裁后放大,用以展示碑帖中笔画的细节,由此方便学习者观察临摹,因为缩小和放大影印所用原理基本相同,所以笔者在此处将其并列举出。

[6]朱崇芳(1879—?),字挹芬,安徽婺源人,上海震亚图书局经理、出版兼发行者。

[7]李健(1881—1956),江西临川人,字仲干,号鹤然居士。毕业于两江师范,著名的书法教育家,民国书家李瑞清之侄。著有《中国书法史》《金石篆刻研究》《书通》。

[8]钱沣.钱南园苏诗杜诗合册[M].上海:震亚图书局,民国六年石印本.

[9]钱沣.钱南园苏诗杜诗合册[M].上海:震亚图书局,民国六年石印本.

[10]陈平原.左图右史与西学东渐——晚清画报研究[M].北京:三联书店,2019:155.

[11]李健.精选缩印《泰山金刚经》最大字本[M].上海:震亚图书局,民国石印本.

[12]秦权量诏版景大本[M].上海:震亚图书局,民国石印本.

[13]李瑞清.道人扩大散盘[M].上海:震亚图书局,民国石印本.

[14]王中秀,曾迎三.曾熙年谱长编[M].上海:上海书画出版社,2016:539.

[15]曾农髯先生遗墨[J].墨海潮,1930(11):23.

[16]康有为.广艺舟双楫[M].桂林:广西师范大学出版社,2018:44.

[17]黄永年.古文献学讲义[M].上海:中西书局,2016:219.

[18]总商会商业图书馆近讯[N].申报,1924—3—30.

[19]李瑞清.清道人遗集[M].合肥:黄山书社,2011:181—182.

[20]名人碑帖再版又出[N].申报,1916—6—30.

[21]李健.中国书法史[M].上海:上海书画出版社,2019.